- •1 Экономическая система и принципы ее функционирования.

- •2. Рыночная система и рыночный механизм.

- •3. Эластичность спроса и предложения.

- •4. Поведение потребителя в рыночной экономике.

- •5. Издержки и прибыль фирмы.

- •6. Конкурентное поведение фирмы.

- •7. Рынки факторов производства и образования факторных доходов.

- •8. Роль государства в рыночной экономике.

- •9. Макроэкономическое равновесие в модели ad-as/

- •10. Макроэкономическое равновесие в модели кейнса.

- •11. Рынок денег. Совместное равновесие на рынках благ и денег (модель is-lm).

- •13. Макроэкономическая нестабильность: инфляция.

- •14. Цикличность развития экономики и экономические кризисы.

- •18. Международная миграция. Виды и роль международной трудовой миграции. Миграционная политика.

- •19. Международные корпорации в мировой экономике.

- •2. Национальная экономика. Экономика труда. Статистика

- •1. Особенности современного состояния экономики России.

- •2. Программы развития национальной экономики.

- •3. Региональная экономическая политика.

- •4. Тюменская область в экономике России.

- •5. Трудовые ресурсы и человеческий капитал.

- •6. Социально – трудовые отношения (сто) и социальное партнерство.

- •7. Занятость населения и рынок труда.

- •Спрос и предложение на рынке труда

- •8. Методы выявления тренда развития социально-экономических процессов.

- •Средние характеристики ряда динамики

- •9. Методы статистического изучения взаимосвязи социально-экономических явлений.

- •Коэффициент ранговой корреляции Кендалла

- •Коэффициент ранговой корреляции Спирмена

- •Коэффициент корреляции знаков Фехнера

- •Коэффициент множественной ранговой корреляции (конкордации)

- •10. Статистика цен.

- •11. Статистика населения.

- •12. Статистика занятости и безработицы

- •Продолжительность безработицы

- •Надо дополнить!!!!!!!!!!!!!

- •13. Статистика уровня жизни населения.

- •3. Экономика фирмы. Экономика отраслевых рынков. Страхование.

- •1.Структура и оценка основных средств.

- •2.Классификация расходов фирмы и их состав

- •3. Прибыль и доходы фирмы, их классификация.

- •4.Информация и структура отраслевого рынка

- •5.Рыночная концентрация: монопольная власть и доминирующее положение фирмы

- •6.Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения: стратегическое взаимодействие крупных фирм на отраслевом рынке

- •Экономия на трансакционных издержках

- •Возможность крупной компании организовать эффективную ценовую дискриминацию

- •7.Ценовая дискриминация на отраслевом рынке

- •8.Отраслевой рынок и дифференциация продукта

- •1. Модель монополистической конкуренции - была предложена Эдвардом Чемберлином.

- •9.Государственная отраслевая политика

- •1. Прямое регулирование цен

- •2. Налогообложение

- •3. Регулирование деятельности естественных монополий

- •10.Страхование как экономическая категория: сущность и функции

- •11.Страховой рынок: экономическая природа и современное состояние в России

- •12.Финансовая устойчивость страховых компаний и ее составляющие

- •13.Тарифная политика страховщиков: принципы и особенности построения тарифов

- •14.Перестрахование как операция по достижению финансовой устойчивости страховщика

- •16.Страховые отношения: сущность и классификация

- •4. Бухгалтерский учет. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

- •1. Основные средства, как объект бухгалтерского учета: классификация, оценка, отражение в учете их движения.

- •2. Бухгалтерский баланс, его строение, основное содержание статей.

- •3. Нематериальные активы как объект учета, нормативное регулирование и учет их движения.

- •Материалы, их классификация, оценка и отражение в учете их движения.

- •Учет денежных средств.

- •8.Элиминирование как элемент методики анализа.

- •Анализ эффективности использования средств труда.

- •12.Анализ платежеспособности предприятия и ликвидности его баланса.

- •5. Финансы и кредит. Бюджетная система Российской федерации. Налогообложение предприятий.

- •1. Финансы и финансовая система государства; публичные (общественные) финансы.

- •2. Финансовая политика государства, факторы ее определяющие

- •4. Роль и место бюджета в системе государственных финансов; принципы организации и структура бюджетной системы рф.

- •5. Доходы бюджетов в современных социально-экономических условиях.

- •6. Расходы бюджетов

- •7. Значение государственного кредита в системе экономических отношений.

- •8. Финансы хозяйствующих субъектов как основное звено финансовой системы.

- •9. Характеристика современной налоговой системы России, ее реформирование.

- •10. Прямые налоги в налоговой системе.

- •11. Косвенные налоги в системе налогообложения.

- •Порядок исчисления налога

- •Налоговые вычеты

- •Порядок и сроки уплаты налога

- •12. Бюджетный процесс, его стадии.

- •13. Бюджетный федерализм как основа построения бюджетной системы рф

- •14. Денежный оборот, его структура регулирование.

- •15. Кредит и кредитная система.

- •16. Современный коммерческий банк: функции, операции, роль в экономике.

- •17. Валютные отношения и валютная система.

13. Макроэкономическая нестабильность: инфляция.

Инфляция: сущность и инфляция

Инфля́ция - процесс ↓ стоимости денег, в результате кот. на одинаковую ∑ денег через некото. время можно купить меньший объём товаров и услуг. На практике это выражается в увеличении общего уровня цен.

Различают И. по сути (сниж-е покуп. спос-ти денег) и по форме (рост цен).

Виды инфляции: 1)открытая И (проявляется ч/з рост цен) и подавленная инфляция. (дефицит товаров) 2) в зав-ти от темпов роста цен: ползучая (умеренная) (рост цен до 10 % в год), галопирующая (от 20 до 200%), гиперинфляция (свыше 200%) 3) с т.з. сбалансир-ти роста цен: сбалансир. и несбалансир. 4) по мех-му образ-я: И D, И издержек, структур. И

Причины инфляции

Основной причиной возникновения инфляционных процессов является появление несоответствия между обращением товарной и денежной масс.

Причины возникновения инфляции часто отражаются в самом названии вида данного инфляционного процесса, что связано с наименованием многих видов инфляционных процессов, исходя из причин их формирования.

Выделяют две основные причины инфляции:

1.увеличение совокупного спроса – инфляция спроса

Инфляция спроса – рост совокупного спроса может быть вызван либо увеличением любого из компонентов совокупных расходов, либо увеличением предложения денег.

В коротком периоде с ростом цен растет и производство, в длительном – только цены.

Импульсы инфляции.Основной причиной инфляции спроса большинство экономистов считают увеличение денежной массы (предложения денег).

2. сокращение совокупного предложения – инфляция издержек. Возникает вследствие шоков предложения (роста издержек), сдвигает кривую AS вверх, сокращая производство и увеличивая цены (это явление называется стагфляция). Как видно из рисунка, рост издержек приводит к сокращению производства и росту цен. Для восстановления полной занятости ЦБ увеличивает предложение денег, что вызывает рост спроса и y, цены снова повышаются и рабочие требуют повышения з/п. В результате нового роста издержек кривая AS снова сдвигается вверх и вправо и т.д.

Измерение инфляции. Показатели инфляции призваны дать количественную оценку инфляционных процессов. Одними из широко используемых показателей служат индексы цен, в том числе индексы цен в потребительском секторе экономики.

Индексы цен - это относительные показатели, характеризующие соотношение цен во времени. Если надо рассчитать (проиндексировать) рост цен, то это не составит особой трудности. Цены базового года можно принять за 100%, а цены последующих лет пересчитать по отношению к этому году.

Другой метод опирается на использование индекса (формулы) Пааше. Ценовые индексы по формуле Пааше показывают, на сколько фиксированная товарная корзина текущего периода дороже или дешевле, чем в базовом периоде.

Индекс Фишера представляет собой геометрическую среднюю из индекса Ласпейреса и индекса Пааше. Этот индекс в известной мере усредняет показатели, тем самым нивелирует недостатки того и другого индекса.

Потери от инфляции. К потерям от инфляции относятся: снижение реальных доходов и обесценение сбережений населения; потеря у производителей заинтересованности в создании качественных товаров; ограничение продажи сельскохозяйственных продуктов в городе деревенскими производителями в силу падения заинтересованности, в ожидании повышения цен на продовольствие; ухудшение условий жизни преимущественно у представителей социальных групп с твердыми доходами (пенсионеров, служащих, студентов).

Социльно-экономические последствия инфляции:

1) покуп. способность населения ↓ и оно недопотребляет ч. нац. продукта – в виде инфляц. налога (убытки эк. субъектов, держащих доходы в ден. форме) IT= π(темп инф) * Mt-1/Pt-1

2)перераспр-е доходов и богатства в общ-ве в пользу небольш. группы лиц, перераспр-е им-ва от кредиторов к должникам

3) нарушение ден. обращения, ускоренная материализация денег в товары («бегство от денег»)

4)обесценение ден. сбер-й населения, обесценение аморт. фонда FV=PV / (1+π)в степени t

5) подрыв стимулов к инвестированию

6) падение реального % по вкладам

7) скрытая конфискация ден. средств у нас-я и предпр-й

8) покуп. спос-ть номин. доходов в виде пенсий, пособий и др. трансфертных выплат уменьшается б. быстрыми темпами, чем реальн. доход уч-ков пр-ва.

9) угроза соц. взрыва

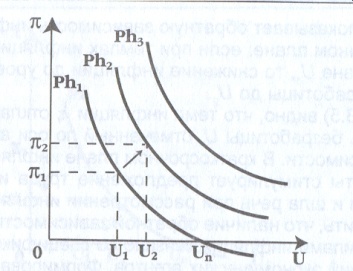

Кривая Филлипса и стагфляция . кривая филлипса— графич. отображение обратной завис-ти м/у ур-ем И и ур-ем б/р. Завис-ть первоначально показывала связь б/р с ∆ номин. з/п: чем выше б/р, тем меньше прирост денежной з/п и тем ниже рост цен.

Кривая показывает обрат. зав-ть И и б/р. Уравнение кривой м/б представлено в след. виде: π=πe + f [(Y-Y*)/Y] + ε, где π и πe – факт. и ожид. уровень И, f[(Y-Y*)/Y] – И D, ε – шок AS. Поскольку (Y-Y*)/Y определяется динамикой циклической б/р в соотв-и с законом Оукена, то ур-е кривой Филлипса принимает вид: π=πe + γ (U-U*) + ε. Таким образом, закон Оукена в части И – попытка удерживать б/р ниже естеств. уровня приводит к ускорению темпов инфляции, а выше – к замедлению. Поэтому U*- не ускоряющий инфляцию уровень б/р.

Стагфляция рост б/р, сопровожд. повышением темпов И(смещение кривой Филлипса вправо-вверх)

Взаимосвязь инфляции и безработицы.

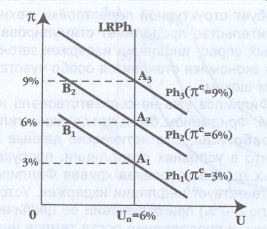

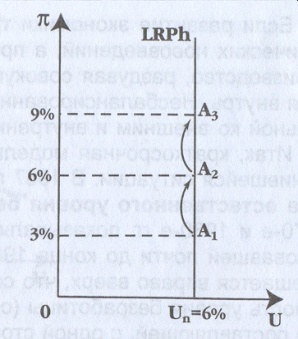

В д/ср. перспективе д/объяснения взаимосвязи И и б/р сформировались 2 теории: адаптивных ожиданий (кейнсианцы) и рац. ожиданий (неоклассики).

В соотв-и с первой, у эк. агентов есть инфл. ожидания, кот. не совпадают с фактич. И в будущем. Пока у агентов сохран-ся заниженная оценка И, стимулир фиск. и денеж. пол-ка срабатывает, ведя в кратк. периоде к снижению б/р. Однако в д/ср. периоде агенты поймут, что темп И был выше, и б/р вернется к прежнему ур-ню (кр. Филлипса. сместится). Т.о. б/р сокращается на время, пока ожид. И < факт. уровня.

В теории рац. ожиданий – инфляционные ожидания точно совпадают с факт. И в будущем. Инф. ожидания закладываются в номин. ставку %, а рабочие не увеличивают S труда в ответ на инф. рост номин. ставки з/п. Все попытки государствапо снижению б/р ден. пол-ки не действуют и эк. система переходит в т. А2.

Экономика S: Представители этой школы считают, что ↑ ставки налога ведет к росту издержек и цен. Повышение ставки налог — толчок к «И издержек». Высокие налоговые ставки сдерживают инвестирование, вложение ср-в в новую технологию, совершенствование пр-ва. В отличие от Кейнса сторонники эк-ки S утверждают, что з/п, инвестиции, сбереж-я нах-ся в обр. зав-ти от нал. ставок. Сокр-е налогов будет ↑ S труда, капитала, стимул. инвест. активность.

Антиинфляционная политика: классический и кейнсианский подход

Оценивая характер антиинфляционной политики, можно выделить в ней два подхода. В рамках первого подхода (его разрабатывают представители современного кейнсианства) предусматривается активная бюджетная политика — маневрирование государственными расходами и налогами в целях воздействия на платежеспособный спрос.

При инфляционном, избыточном спросе государство ограничивает свои расходы и повышает налоги. В результате сокращается спрос, снижаются темпы инфляции.

Второй подход рекомендуется экономистами неоклассического направления, выдвигающими на первый план денежно-кредитное регулирование, косвенно и гибко воздействующее на экономическую ситуацию. Эти экономисты считают, что государство должно проводить дефляционные мероприятия для ограничения платежеспособного спроса, поскольку стимулирование экономического роста и искусственное поддержание занятости путем снижения естественного уровня безработицы ведет к потере контроля над инфляцией.

Схематично комплекс мер антиинфляционной политики может быть представлен следующим образом.

Долговременная политика включает в себя:

1. Задачу погасить инфляционные ожидания населения, которые нагнетают текущий спрос. Для этого правительство должно проводить четкую последовательную антиинфляционную политику, завоевать, таким образом, доверие населения. Оно должно содействовать своими мероприятиями (стимулирование производства, антимонопольные меры, либерализация цен, ослабление административного таможенного контроля и т.п.) эффективному функционированию рынка, что повлияет на изменение потребительской психологии.

2. Меры по сокращению бюджетного дефицита (так как его финансирование посредством займов у Центрального банка ведет к инфляции) за счет повышения налогов и снижения расходов государства.

3. Мероприятия в области денежного обращения, в частности, установление жестких лимитов на ежегодный прирост денежной массы, что позволяет контролировать уровень инфляции.

4. Ослабление влияния внешних факторов. В частности, задача состоит в уменьшении инфляционного воздействия на экономику переливов иностранного капитала (при положительном сальдо платежного баланса) в виде краткосрочных кредитов и займов правительства за рубежом для финансирования бюджетного дефицита.

Краткосрочная политика направлена на временное снижение темпов инфляции. В этих целях государство предоставляет льготы предприятиям, выпускающим дополнительно к основному производству побочные товары и услуги. Оно может приватизировать часть своей собственности и таким образом увеличить поступления в государственный бюджет и облегчить решение проблемы его дефицита, а также понизить инфляционный спрос за счет продажи большого количества акций новых частных предприятий. Содействует росту предложения массированный импорт потребительских товаров.

Определенное воздействие на темпы инфляции оказывает уменьшение текущего спроса при неизменном предложении. Это может быть достигнуто за счет повышения процентных ставок по вкладам, стимулирующим более высокую норму сбережения.