4. Теория биохимической эволюции

Теория биохимической эволюции представила зарождение жизни на Земле как процесс последовательного усложнения химических веществ: от неорганических соединений ‒ к органическим, от органических ‒ к биологическим. Ее автором явился советский ученый академик Александр Иванович Опарин (1894 – 1980). В 1924 году он опубликовал книгу «Происхождение жизни», в которой изложил новую гипотезу происхождения жизни на Земле. Книга, выпущенная в стране, где господствовали материализм и атеизм, могла описывать происхождение жизни только как процесс, происходивший под влиянием исключительно естественных причин, т.е. без участия Божественных Сил. Хотя и не следует сомневаться в искренности замечательного ученого. По мнению Опарина, происходило постепенное усложнение химических веществ – химическая эволюция. Она привела к появлению таких сложных биохимических образований, которые явились носителями жизни. Иными словами, химическая эволюция постепенно перешла в биологическую. Такой процесс называется в науке абиогенным, т.е. происходящим без участия живых организмов. Опарин предположил, что принцип Реди справедлив лишь для современной эпохи существования Земли. Таким образом, согласно его гипотезе, зарождение жизни на Земле ‒ процесс эволюции живой материи из неживой.

Биогенез ‒ процесс возникновения и эволюции живых систем.

Опарин считал, что в древние времена природные условия Земли существенно отличались от современных. Первичная атмосфера не содержала свободного кислорода. В современной атмосфере он содержится в количестве 21% по объему. В такой атмосфере могли содержаться аммиак (NH3), двуокись углерода (CO2), метан (CH4) и водяной пар. Этой первичной атмосферы уже нет. На ее месте образовалась вторичная атмосфера ‒ продукт развития жизни на Земле.

Отсутствие кислорода в первичной атмосфере привело к важнейшему следствию. Она не содержала озонового слоя. В современной атмосфере он находится в основном на высоте около 20 км над поверхностью Земли и поглощает 99% ультрафиолетового излучения Солнца, которое губительно действует на живые ткани. Поэтому первые организмы должны были защищаться от него под слоем воды.

Первый этап возникновения жизни ‒ образование органических веществ из неорганических.

Разделение мира на живой и неживой принадлежит Аристотелю. На раннем этапе развития химии, храня верность аристотелевской традиции, химики разделили все вещества на неорганические и органические ‒ принадлежащие царству минералов и царству растений и животных. С точки зрения химического состава, к органическим веществам относятся, за редчайшим исключением, соединения углерода.

Второй этап возникновения жизни – появление из отдельных органических молекул белков и нуклеиновых кислот.

Соединения углерода образовали «первичный бульон», из которого формировались биополимеры ‒ аминокислоты и нуклеотиды, составляющие основу белков и нуклеиновых кислот. Но в ходе реакций, которые вели к образованию биополимеров, должны были соединяться вещества сравнительно высокой концентрации. Органические вещества могли образовывать на поверхности океана тонкую пленку, и под действием волн и ветра она толстыми слоями собиралась у берега. Причем, этим процессам способствовали высокая температура атмосферы, грозовые разряды, мощное ультрафиолетовое излучение. Важно и то, что сложные органические соединения являются более устойчивыми к разрушающему действию ультрафиолетового излучения, чем простые соединения.

Согласно гипотезе Опарина, предками современных клеток были органические образования, способные на обмен веществ с окружающей средой. Процесс накопления в среде органических молекул в небольшие комплексы называется коацервацией, а сами такие комплексы ‒ коацерватами7. Они состояли из сотен тысяч и миллионов мономеров. Такие комплексы легко получить искусственно, смешивая растворы разных белков. Они способны поглощать из окружающей среды разные вещества и увеличиваться в размере. В коацерватах могут происходить процессы распада и выделения продуктов распада. Однако они еще не являлись живыми системами, поскольку не были способны к самовоспроизведению и саморегуляции синтеза органических веществ. Но предпосылки возникновения живого в них уже были.

Живые существа в виде клеток не могли возникнуть до того, как появились клеточные мембраны и катализаторы ‒ вещества, ускоряющие биохимические реакции. Вокруг коацерватов, богатых органическими соединениями, стали возникать слои липидов – жироподобных веществ, которые отделяли коацерваты от окружающей водной среды. В процессе биохимической эволюции эти слои липидов трансформировались в наружную клеточную мембрану. В «первичном бульоне» накапливались также различные катализаторы.

Согласно теории биохимической эволюции, коацерваты представляли собой предбиологические системы.

Третий этап возникновения жизни – начало действия естественного отбора.

Коацерваты могли поглощать из окружающей среды другие вещества. Если вещество было вредным, коацерват распадался. Если вещество усваивалось, коацерват увеличивался в размерах, изменял структуру. Иными словами, происходил отбор наиболее устойчивых коацерватов. Он шел многие миллионы лет. Сохранилась лишь малая часть коацерватов. Однако сохранившиеся обладали способностью к первичному обмену веществ. Достигнув определенных размеров, материнская капля могла распадаться на дочерние, которые сохраняли материнскую структуру. Поэтому можно говорить, что коацерваты постепенно приобретали свойство самовоспроизведения. В сущности, коацерваты, в конце концов, превратились в простейшие живые организмы.

Внутри коацерватов свойства молекул разделялись. Белки регулировали ход химических реакций, которые приводили к появлению новых органических веществ. Нуклеотидные цепи стали удваиваться. Эволюция этих свойств привела к появлению наследственного генетического кода, несущего информацию о строении белковых молекул. Так появились примитивные прокариотические клетки, не имеющие клеточного ядра.

Прокариотические клетки – клетки, не имеющие клеточного ядра, генетический материал которых находится в цитоплазме.

Таким образом, эволюция коацерватов привела к появлению первичных клеток. Это произошло более 4 млрд. лет назад.

Прокариоты ‒ организмы, состоящие из прокариотических клеток, ‒ живут и сегодня. Это бактерии и сине-зеленые водоросли.

Прокариоты существовали в атмосфере, не имеющей кислорода. Поэтому их метаболизм ‒ обмен веществ ‒ был анаэробным.

Анаэробный метаболизм – обмен веществ и энергии, протекающий в отсутствие атмосферного кислорода.

Продолжительность существования первичной бескислородной атмосферы в геологических масштабах была невелика. Первичные клетки быстро размножались и довольно скоро исчерпали запасы питательных органических веществ. Поэтому им оставалось либо погибнуть от голода, либо перейти к иному способу питания. И они нашли его. У некоторых клеток появилась способность к фотосинтезу. Иными словами, для синтеза органических веществ из неорганических они научились использовать солнечную энергию.

Фотосинтез – процесс преобразования солнечной энергии в энергию химических связей органических веществ.

Первоначально фотосинтез происходил без образования молекулярного кислорода. Около 4 млрд. лет назад организмы стали выделять кислород, иными словами, появился аэробный метаболизм.

Аэробный метаболизм – дыхание, при котором расщепление органических веществ происходит при участии кислорода.

В подобных процессах выделяется приблизительно в десять раз больше энергии, чем в реакциях без участия кислорода. Атмосфера стала обогащаться свободным кислородом. Около 400 млн. лет назад, когда количество свободного кислорода в атмосфере достигло 10% по объему, появился озоновый слой. Он обладает свойством поглощать ультрафиолетовое излучение Солнца, губительное для живых организмов. В настоящее время озоновый слой пропускает лишь ничтожную его часть и, тем самым, оберегает все живое на Земле.

Можно предположить, что в раннюю эпоху существования жизни происходила борьба между первичными и вторичными организмами. Первичные организмы – анаэробы, вторичные – аэробы. Видимо, главным оружием аэробов был свободный кислород, который выделялся как продукт их жизнедеятельности и был смертелен для анаэробов. Он и решил исход этой борьбы. Ныне повсеместно господствуют формы жизни, которые при обмене веществ используют кислород. Однако некоторые виды анаэробных организмов живут и поныне. Это, прежде всего, сине-зеленые водоросли.

Благодаря кислородному способу питания организмы нового типа быстро расселялись по нашей планете. Жизнь стала осваивать глубины океана. С появлением озонового слоя она вышла из моря и стала завоевывать сушу.

С распространением аэробов возросла интенсивность реакций фотосинтеза и, следовательно, накопление кислорода в атмосфере. Понадобилось около 100 млн. лет, чтобы количество кислорода в атмосфере достигло современного значения ‒ 21% по объему. С тех пор состав атмосферы практически не изменился до настоящего времени.

Постепенно клетки усложнялись. Около 2 млрд. лет назад появились эукариотические клетки.

Эукариотические клетки – клетки, имеющие ядро и многие внутриклеточные структуры.

Эукариоты ‒ организмы, состоящие из эукариотических клеток, ‒ появились около 2,6 млрд. лет назад.

Наши знания о первых организмах невелики, поскольку они исчезли и не оставили после себя никаких следов.

Приблизительно 1,3 млрд. лет назад стали появляться колонии одноклеточных организмов. В некоторых из них разные клетки выполняли различные функции. Одни клетки поглощали добычу, другие обеспечивали размножение. При этом каждая клетка была отдельным живым организмом. Постепенно некоторые колонии одноклеточных стали превращаться в целостные многоклеточные организмы.

У гипотезы Опарина есть немало сторонников, которые успешно ее развивают. Важнейшей является проблема, каковы источники органических соединений на Земле. Одним из них являются метеориты и космическая пыль. В 1969 году вблизи деревни Мëрчисон в Австралии упал метеорит весом 108 кг. Он относится к углистым хондритам. Как следует из названия, такие метеориты содержат много сложных органических соединений. В нем были найдены следы более 50 аминокислот, причем, восемь из них входят в состав современных белков. Также были обнаружены аденин, урацил и гуанин ‒ азотистые основания нуклеиновых кислот. Из 50 аминокислот значительное большинство не входит в состав живых организмов, а некоторые соединения встречаются в виде двух оптических изомеров – левого и правого. Вспомним, что важнейшим свойством живых организмов является асимметрия сложных молекул, иными словами, существование лишь одного из двух изомеров. Таким образом, обнаружение в Мëрчисонском метеорите симметричных изомеров, а также аминокислот, не входящих в состав живых организмов, доказывает, что все обнаруженные соединения не являются загрязнениями, попавшими на метеорит в земных условиях.

Другим источником органических соединений на Земле являются вулканы и гидротермальные жерла срединно-океанических хребтов. При извержении вулканов вместе с магмой выбрасывается огромное количество газов: сероводород, метан, аммиак, окислы азота и углерода.

Третий источник органических соединений на Земле ‒ атмосфера.

В настоящее время специалисты считают, что в процессе возникновения жизни на Земле все эти источники могли совместно поставлять органические вещества.

Под действием солнечных и космических лучей, которые проникали сквозь разреженную атмосферу, происходила ее ионизация – нейтральные атомы превращались в заряженные, и атмосфера становилась холодной плазмой. Таким образом, древняя атмосфера Земли была богата электричеством, в ней вспыхивали частые разряды.

У теории биохимической эволюции имеются некоторые эмпирические подтверждения. Одно из них – останки организмов, найденные в древнейших горных породах. Из них самые древние ‒ известняки, обнаруженные в Западной Австралии. Это останки нитчатых и округлых микроорганизмов, их насчитывается около десятка различных видов. Их образовали сине-зеленые водоросли и бактерии. Их возраст специалисты оценили в 3,2 ‒ 3,5 млрд. лет. В Северной Америке были обнаружены останки водорослей, возраст которых составляет около 1,1 млрд. лет.

Другим обоснованием теории биохимической эволюции явились эксперименты, которые поставили в 50 – 60-е годы XX века химики из США, СССР и Германии.

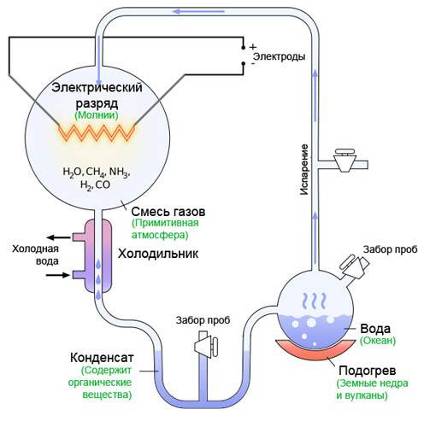

Рис. 2. Опыт Миллера8. Главной частью установки Миллера была колба. В ней находилась смесь газов, моделирующая первичную атмосферу Земли. Существенно то, что в ней отсутствовал кислород. В колбу были впаяны электроды, и постоянно между ними протекали электрические разряды. Колба нагревалась. Приблизительно через неделю в колбе были обнаружены аминокислоты, азотистые основания и другие сложные биологические вещества.

В 1953 году американский ученый Стэнли Миллер (1930 – 2007) провел эксперимент, который был призван моделировать процессы, происходящие в первичной атмосфере Земли. Главную часть установки составляла колба с электродами. В ней находились вода и газы, которые, предположительно, входили в состав древней земной атмосферы ‒ водород, метан, аммиак и др. Существенно то, что в этой смеси не было свободного кислорода. Колба нагревалась, а между электродами протекали электрические разряды. Через несколько дней в ней образовались аминокислоты, азотистые основания и другие сложные биологические вещества.

Жизнь могла появиться только тогда, когда начал действовать механизм наследственности. Поэтому в настоящее время центральная проблема в теории биохимической эволюции – как появился этот механизм. Началом жизни на Земле нельзя считать даже появление древней ДНК вместо коацерватной капли, поскольку ДНК способна действовать только в присутствии белков-ферментов.

Проблему можно пояснить следующим рассуждением: для работы молекул ДНК и РНК необходимы ферменты, т.е. белки, а для синтеза белков ‒ нуклеиновые кислоты. Известная ситуация: змея кусает себя за хвост. Были предположения, что нуклеиновые кислоты и белки-ферменты появились одновременно, объединились в единую систему, и после этого началась их коэволюция ‒ одновременная и взаимосвязанная эволюция. Но это предположение не получило признания ученых. Объясняется это тем, что белковые и нуклеиновые молекулы по структуре и функциям глубоко различны. Поэтому они не могли появиться одновременно, в результате одного скачка в процессе химической эволюции.

В XX веке ученые спорили о том, что было первичным ‒ белки-ферменты или нуклеиновые кислоты, а также о том, как и когда произошло их объединение в единую систему, которую и можно считать живым организмом. В зависимости от решения вопроса, белки или нуклеиновые кислоты являлись первичными образованиями, методологические подходы к биохимической эволюции можно разделить на две группы ‒ голобиоза и генобиоза.

Голобиоз ‒ методологический подход, который утверждает первичность структур, способных к обмену веществ при участии белков-ферментов.

Теория Опарина относится к этой группе. Появление нуклеиновых кислот она считает итогом эволюции.

Генобиоз ‒ методологический подход, который утверждает первичность структур со свойствами первичного генетического кода.

Он проявился, в частности, в теории американского генетика Джона Холдейна (1892 ‒ 1964), предложенной в 1929 году. Согласно Холдейну, первичным явился макромолекулярный комплекс, подобный гену и способный к самовоспроизведению. Он был назван «голым геном».

Вплоть до 80-х годов XX века гипотезы голобиоза и генобиоза резко противостояли друг другу. В конце концов, ученые предпочли концепцию генобиоза. Но оставались нерешенными принципиальной важности проблемы. Какая из молекул появилась первой ‒ ДНК или РНК? Если белки-ферменты появились позже молекулы нуклеиновой кислоты, то как без них эта молекула могла действовать?

В 80-х годах XX века у молекулы РНК были обнаружены уникальные свойства. Оказалось, что она способна передавать генетическую информацию так же, как и молекула ДНК. Было открыто, что не существует организмов, не обладающих РНК, однако есть множество вирусов, не содержащих ДНК. Выяснилось, что возможен перенос информации от РНК к ДНК. И, самое главное, была обнаружена способность молекулы РНК к саморепродукции без участия белков-ферментов. Это открытие позволило решить проблему первичности. Первичными являлись нуклеиновые кислоты, а именно ‒ РНК. Замкнутый круг был разорван.

Американский генетик Герман Мëллер (1890 – 1967) предложил гипотезу случайного возникновения первичной молекулы живого вещества. Ее суть заключается в предположении, что молекула, приведшая к появлению живого организма, возникла случайно. Ген появился в результате случайного сочетания атомов и молекул, которые блуждали в водах древнего океана. Однако подсчеты показывают, что такое событие в высшей степени маловероятно.

Концепции, которые описывают происхождение жизни на Земле как результат случайных процессов, подвергают критике многие выдающиеся ученые. Английскому астрофизику Фреду Хойлу принадлежит известная шутка о том, что любая подобная концепция «столь же нелепа и неправдоподобна, как утверждение, что ураган, пронесшийся над мусорной свалкой, может привести к сборке Боинга-747».