- •Введение

- •Византийская архитектура VI - XII вв.

- •София Константинопольская, 532 - 537 гг. Интерьер

- •Бизи (Визе). Церковь св. Софии. IX в. (?) Интерьер

- •Дере-Агзы. Церковь. Интерьер, общий вид с хор на северо-восток

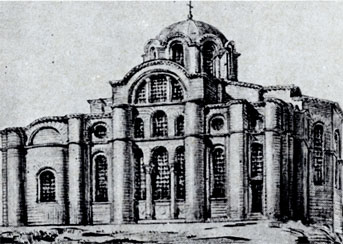

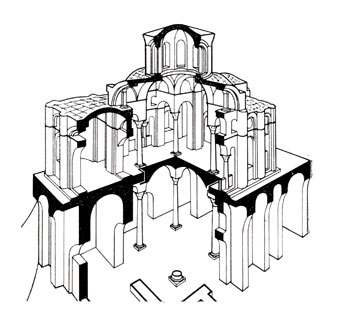

- •Салоники. Церковь Осиос Давид. V в. Аксонометрия

- •Гортина. Церковь св. Тита. VI в. Аксонометрия

- •Бююкада. Церковь, нач. VIII в. План

- •Эчмиадзин. Церковь Гаяне, 630 г. Интерьер, общий вид

- •Кемерли Килиссе (Панагия Пантовазилисса), кон. VIII в. План

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на центральную главу

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Карниз центральной апсиды. Нижний карниз

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на северную часть наоса

- •Константинополь. Мирелейон. Вид на своды наоса

- •Константинополь. Церковь Георгия в Манганах. 1040-е годы. План

- •Константинополь. Церковь Сергия и Вакха, 527-536 гг. Интерьер

- •Хиос. Неа Мони. 1040-е годы. Рисунок-реконструкция интерьера

- •Чанликилиссе, XI в. Общий вид церкви с юго-запада

- •Константинополь. Монастырь Пантократора. Западный фасад храмового комплекса

- •Константинополь. Фетие Джами, XI в. План. По т. Метью

- •Элегми (Куршунлу). Церковь, XII в. Интерьер, вид на алтарную часть

- •Древнерусская архитектура конца X - первой половины XI в.

- •Чернигов. Спасо-Преображенский собор. Западный фасад

- •Древнерусская архитектура середины XI - начала XII в.

- •Новгород. Софийский собор, 1054-1050 гг. Интерьер. Вид из северо-западного угла под хорами на своды

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с юга

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с востока

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры, 1073-1077 гг. Общий вид с севера (до разрушения)

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид с севера

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид на алтарную часть из южного рукава

- •Переяславль-Хмельницеий. Михайловская церковь, 1089 г. План по м. В. Малевской и п. А. Раппопорту

- •Остер. Церковь михаила архангела, ок 1100 г. План

- •Заключение

Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на центральную главу

Получившиеся таким образом двенадцать частей украшены группами из крупных фантастических цветов и пальметтой между ними. Ниже проходит ряд дентикул.

Следующий карниз отмечает основания центральных сводов н конхи апсиды, он обходит среднее крестообразное пространство, имеет меньший вынос и более вертикальную орнаментированную поверхность. Основной рисунок образует зигзагообразная линия, делящая ленту карниза на треугольники, сплошь заполненные удивительными пальметтами, звездами, цветами. Каждый из идущих у самой степы зубчиков украшен пальметтой. В центре апсиды и рукавов креста узор карниза прерывался изображением креста в венке с симметричными фигурами павлинов по сторонам.

В уровне капителей центральных колонн (сами колонны выломаны в послевизаитпйскую эпоху) и столбиков тройных аркад но стенам проходит третий карниз. Его узор состоит из соединенных в непрерывный побег чередующихся изображений креста и пальметты; здесь сохранилась раскраска - узор был красным, фон - синим.

Карниз имеет небольшой вынос и наиболее близкую к вертикали резную поверхность. Все карнизы немного выдвинуты из кладки так, чтобы их истинная форма образовалась после примыкания плит мраморной облицовки стен. Изменение наклона орнаментируемой плоскости карнизов рассчитано, несомненно, для наилучшей их обозримости.

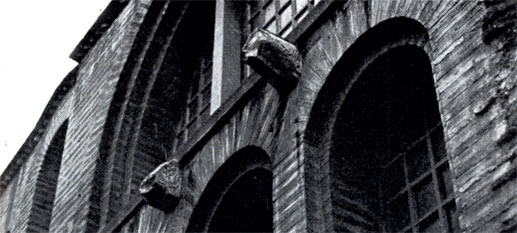

Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Карниз центральной апсиды. Нижний карниз

Обильная резьба покрывает торцовые поверхности мраморных столбиков, их базы и капители. Аналогично были украшены даже мраморные плиты стенной облицовки, что доказывает сохранившийся в жертвеннике фрагмент.

Уровни карнизов соответствовали уровням связей, деревянных (внутренних и воздушных) и металлических (внутренних в виде круглого прута толщиной 2,5 см).

При раскопках были найдены и фрагменты алтарной преграды, отдельных украшений. Мотивы резьбы - растительные, связанные с влиянием сасанидского искусства, сильно геометризованные и, вместе с тем, необычайно изобретательные, бесконечно разнообразные в вариациях. Рисунок всюду уверенный, совершенно и исполнение - поверхность обработана тщательно, узор формируется точно, четко, энергично.

Был и еще один вид декорации, связанный с влиянием сасанидского и арабского Востока,- это керамические поливные плитки. Прямоугольные, довольно тонкие (4-6 мм), они покрыты желтой, темно-зеленой, бирюзовой и черной красками, рисунок - геометрические узоры и розетки - наносился черной краской.

Плитки применялись, вероятно, для обрамлений каких-то композиций на стенах.

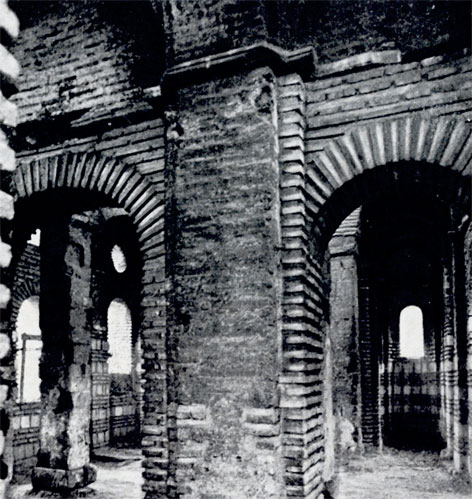

Храм наполнен светом, проникающим сквозь огромные окна, занимающие буквально все поверхности стен между лопатками. Особенно светозарны торцы северного и южного рукавов креста, где тройное окно с мраморными решетками и столбиками и идущее над ним полукруглое тройное же окно совершенно вытеснили стены.

Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на северную часть наоса

С этим памятником, открывающим линию средневизантийских храмов Константинополя, связана одна принципиальная и для наших целей существенная проблема. Внесший большой вклад в изучение всех памятников византийской столицы Н. И. Врунов рассматривал церковь в Липсе как пятинефную постройку. Основанием для этого служило следующее. Общая композиция здания складывалась из основного, уже рассмотренного нами объема, двухэтажного нартекса, примыкавшей к нартексу с севера квадратной лестничной башни и несомненно прежде существовавших восточных приделов, чьи апсиды выстраивались в одну линию с апсидами самого храма. Врунов полагал, что эти апсиды завершали несохранившиеся крайние нефы здания.

В 1960-е годы опубликовал свое исследование памятника А. Миго (Megaw A. H. S. The Original Form of the Theotokos Church of Constantino Lips. - DOP, 1964, XVIII, p. 279-298. ). Он реконструировал здание как трехнефное с двумя симметричными приделами. То, что тройные аркады в рукавах креста образуют имевшие застекления окна, служит несомненным доказательством правоты А. Миго. И хотя критика этого исследования Н. И. Бруновым во многом справедлива (Brunov N. Zum Problem der Kreuzkuppelkirche.-JOBG, 1967, XVI, S. 245-261; на русском языке: Бруно в Н. И. К вопросу о средневековой архитектуре Константинополя. - ВВ, 1968, XXVIII, с. 159-191. ), все же очевидно, что храм имеет принципиально трехнефную композицию.

Важно и то, что цельное пространство храма на четырех колоннах не может быть пятинефным. Его могут окружать портики, галереи, одно- и двухъярусные, но для того, чтобы вся композиция стала единой, она должна была бы стать многоколонной. Говорить о пятинефности всех известных нам константинопольских храмов мы не можем, какие бы пристройки их ни окружали.

Еще один интересный вопрос касается устройства хор. Они в церкви Богородицы довольно развитые и сложные, но они совсем исчезли из основного помещания (в него открыт лишь проем в люнете западного рукава креста). Хоры размещены над нартек-сом и угловыми частями храма, над его сводами, где устроены отдельные молельни, каждая, вероятно, со своим алтарем. Подобный распад единого пространства хор и увеличение числа престолов вообще характерны для того времени.

Западные и восточные капеллы не имеют сообщения между собой. И если в западные попадали через двери с западной стороны, то доступ в восточные нуждается в специальном объяснении. Н. И. Врунов легко решал эту проблему, ибо кровли предполагаемых им нефов давали возможность устройства прохода к восточным капеллам. Торчащие из северной стены фрагменты двух мраморных балок (32X20 см) - над колонками тройного окна - он принимал за остатки перекрытия. А. Миго, отказавшийся от крайних нефов, решает проблему иначе. Он предполагает, что эти же балки служили консолями, которые вместе с сильно выступающими лопатками фасадов поддерживали висячий проход, своеобразный балкон.

Вопрос сложен. А. Миго приводит доказательства того, что пространство к западу от приделов было открытым, но это мог быть и открытый портик. К сожалению, археологические работы проводились недостаточно тщательно, их материалы опубликованы неполно, о глубоких архитектурных зондажах в публикации Миго даже не упоминается. Критика Н. И. Брунова здесь, как и во многих деталях, вполне основательна. Теперь центр фасада грубо реставрирован, перелицован, чем сильно затруднено дальнейшее изучение памятника.

Надо указать на то, что форма выступающих балок никоим образом не похожа на консоль, в то время как осмысленность употребления и соответствие назначению каждой формы в Константинополе является обязательной (мы знаем консоли и на Буколеоне и на храмах - например, парекклисион Фетие-Джами или северная церковь монастыря Пантократора).

Судя по фрагментам балок, их длина была значительной (Mango С, Hawkins E. J. W. Additional Notes, p. 304-309, ill. 26-29. ). Орнамент их боковых поверхностей аналогичен орнаменту карниза центральной главы, на последнем стилизованные цветы собираются в тройные группы стеблями, кончающимися с каждой стороны листиками. Остатки такого же цветка, стебля и листика существуют на фрагменте балки, причем еще один фрагмент убеждает в том, что группы цветов располагались по сторонам центрального мотива. Общая длина реконструируемой таким образом балки превышает 1,5 м, что невозможно для консоли. Скорее всего, здесь существовал портик. Близость орнаментики карниза главы и балок может свидетельствовать об общности в их расположении - над находящимися в храме и портике. Несомненная продуманность всех декоративных акцентов делает это предположение достаточно обоснованным.

Много остается неясного и в завершении храма. А. Миго реконструирует над капеллами главы - четыре, по числу капелл. Если следы барабанов восточных глав действительно сохранились, то их существование вне сомнения (такую оговорку приходится делать, ибо из иллюстраций к статье понять реальную сохранность кладки невозможно). Существование же западных глав в любом случае остается лишь гипотезой.

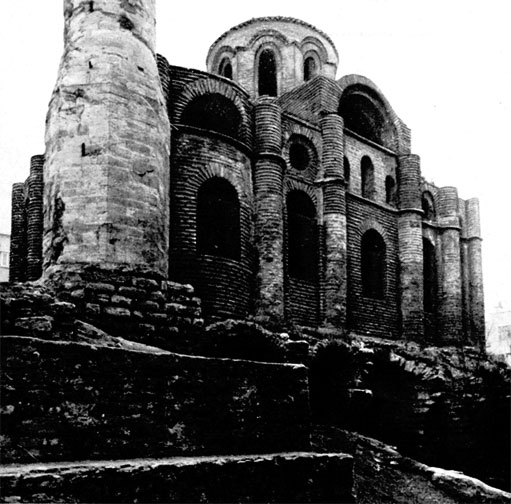

Как бы то ни было, здесь ясно одно - явное отличие памятника от обычного вида храмов крестово-купольного типа с их пониженными угловыми частями и ясно обрисованными снаружи рукавами креста. Здание смотрится как сложная композиция, этому впечатлению содействует и западный портик, восстанавливаемый А. Миго на основе натурных данных с большой долей вероятия.

Лучше других сохранился восточный фасад здания, где пять трехгранных апсид образовывали слаженную и симметричную композицию. Здесь довольно много гладких поверхностей стен и, в соответствии с общим вкусом к расчленению и облегчению каменной массы, на глухих участках кладки сделаны арочные или круглые ниши.

Говоря о фасадах столичных византийских храмов, часто подчеркивают их вторичность по отношению к интерьерам. В принципе это верно, но вряд ли это нужно понимать в смысле бедности, неукрашенности. Когда мы представим себе первоначальный облик той же церкви Богородицы, то нас поразит ажурность фасадов, сложность общей композиции, красота мраморных заполнений и столбиков оконных проемов. Хотя, как уже говорилось выше, северный фасад здания еще не ясен в своей композиции, все же чрезвычайно интересны следы его первоначальной мраморной облицовки (Megaw A. H. S. The Original Form..., p. 288. ).Если вспомнить, что западный фасад Софии Константинопольской был облицован мрамором, и иметь в виду описания современников и путешественников, то надо настойчиво искать следы декорации фасадов константинопольских памятников, пока столь зрительно безрадостных. Вполне возможно, что убежденность в их неукрашенности есть просто следствие незнания и что их почти «фабричного» вида стены могли быть и снаружи облицованы мрамором.

Константинополь.

Церковь Богородицы монастыря Липса.

Общий вид с севера

Константинополь.

Церковь Богородицы монастыря Липса.

Общий вид с севера

Константинополь.

Церковь Богородицы монастыря Липса.

Северный фасад, фрагмент

Константинополь.

Церковь Богородицы монастыря Липса.

Северный фасад, фрагмент

Константинополь.

Церковь Богородицы монастыря Липса.

Вид с северо-востока

Константинополь.

Церковь Богородицы монастыря Липса.

Вид с северо-востока

Через несколько лет после церкви Богородицы возводится следующая уцелевшая постройка - Мирелейон (van Millingen A. Op. cit., p. 196-200; Ebersolt J., Thiers A. Op. cit., p. 139 - 146, pl. XXXII - XXXIII: Schneider A. M. Op. cit., S. 64-65; Rice T. Excavations of Bodrum Camii. - Byz., 1933, VIII, p. 151 - 174; Naumann R. Myre-laion. - Anatolian Studies, 1967, 17, p. 30 - 31; Eyice S. Les eglises byzanti-nes..., p. 272-274; Krautheimer R. Op. cit, p. 377-380; Mango C. Byzantine Architecture..., p. 205; Mathews Th. F. Op. cit., p. 2, ill. 24-1-24-17.), выстроенный по заказу императора Романа Лекапена рядом с его новым дворцом и в связи с ним. Храм сохранил свои основные формы. Он был, к сожалению, грубо реставрирован в 1960-е годы (перелицована почти вся кладка фасадов), при этом работы не были окончены. Композиционно это тоже храм на четырех колоннах (колонны в турецкое время заменены столбами), в некоторых отношениях еще более развитый, нежели церковь Богородицы. Если в последней боковые апсиды со стороны основного помещения открывались лишь низкими арочными проемами, то здесь и жертвенник, и дьяконник раскрыты на всю высоту.

Константинополь.

Мирельон, 930 г. Вид с юго-запада

Константинополь.

Мирельон, 930 г. Вид с юго-запада

Константинополь.

Мирельон. Вид из нартекса в наос

Константинополь.

Мирельон. Вид из нартекса в наос

Линии сводов в Мирелейоне сложнее и изящнее, нежели в любой другой постройке; рукава креста перекрыты коробовыми сводами с очень глубокими распалубками, близкими по виду крестовым сводам; все малые своды - крестовые, лишь над центральной ячейкой нартекса - купол. Вогнутость, прихотливая пространственность оболочки подчеркнута и вогнутостью граней купола и восьмиоконного барабана. Стены прорезаны арочными и круглыми (во втором ярусе угловых ячеек) окнами; в рукавах креста помещались тройные аркады на колонках, глухими парапетами внизу превращавшиеся в окна; в аркадах центральная арка была шире и выше боковых; из выше расположенных трех арочных окон также выделялось среднее. Люнеты центральных закомар заполнялись полукруглым тройным окном с мраморными столбиками.

Константинополь.

Мирелейон. Реконструкция Конанта

Константинополь.

Мирелейон. Реконструкция Конанта

Константинополь.

Мирелейон. Аксонометрия

Константинополь.

Мирелейон. Аксонометрия

Обработке стен здания внутри свойственны прихотливость, обилие расчленений сочетается с некоторой их неожиданностью при общем ощущении слитности, единства оболочки. Особенно интересны деления в нартексе. Арки боковых проходов в храм, например, опираются на лопатки, которые значительно их шире. Однако оказывается, что последние расширены за счет присоединения частей совсем других лопаток - тех, которые находятся на стене нартекса. Получается так, что внизу эти участки кладок принадлежат проходам, а вверху - лопаткам нартекса. В наосе все участки стен (кроме торцов в рукавах креста) расчленены неглубокими арочными нишами.