- •Введение

- •Византийская архитектура VI - XII вв.

- •София Константинопольская, 532 - 537 гг. Интерьер

- •Бизи (Визе). Церковь св. Софии. IX в. (?) Интерьер

- •Дере-Агзы. Церковь. Интерьер, общий вид с хор на северо-восток

- •Салоники. Церковь Осиос Давид. V в. Аксонометрия

- •Гортина. Церковь св. Тита. VI в. Аксонометрия

- •Бююкада. Церковь, нач. VIII в. План

- •Эчмиадзин. Церковь Гаяне, 630 г. Интерьер, общий вид

- •Кемерли Килиссе (Панагия Пантовазилисса), кон. VIII в. План

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на центральную главу

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Карниз центральной апсиды. Нижний карниз

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на северную часть наоса

- •Константинополь. Мирелейон. Вид на своды наоса

- •Константинополь. Церковь Георгия в Манганах. 1040-е годы. План

- •Константинополь. Церковь Сергия и Вакха, 527-536 гг. Интерьер

- •Хиос. Неа Мони. 1040-е годы. Рисунок-реконструкция интерьера

- •Чанликилиссе, XI в. Общий вид церкви с юго-запада

- •Константинополь. Монастырь Пантократора. Западный фасад храмового комплекса

- •Константинополь. Фетие Джами, XI в. План. По т. Метью

- •Элегми (Куршунлу). Церковь, XII в. Интерьер, вид на алтарную часть

- •Древнерусская архитектура конца X - первой половины XI в.

- •Чернигов. Спасо-Преображенский собор. Западный фасад

- •Древнерусская архитектура середины XI - начала XII в.

- •Новгород. Софийский собор, 1054-1050 гг. Интерьер. Вид из северо-западного угла под хорами на своды

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с юга

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с востока

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры, 1073-1077 гг. Общий вид с севера (до разрушения)

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид с севера

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид на алтарную часть из южного рукава

- •Переяславль-Хмельницеий. Михайловская церковь, 1089 г. План по м. В. Малевской и п. А. Раппопорту

- •Остер. Церковь михаила архангела, ок 1100 г. План

- •Заключение

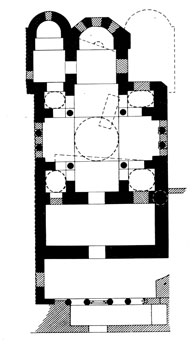

Кемерли Килиссе (Панагия Пантовазилисса), кон. VIII в. План

В Фетие Джами (церковь св. Стефана?) (Кроме статьи К. Манго и И. Шевченко, указанной в примеч. 37, см. также: Hasluck F. W. Bithynica.- In: Annual of the British School at Athens, 1906-1907, XIII, p. 285, 288, 290-291. ).угловые ячейки такжеперекрыты куполками. Остатки структурной неоднородности композиции - слишком широкая алтарная часть (имеющая здесь вид центральной апсиды с двумя приделами по сторонам) и сильный вынос лопаток, как бы замыкающих все угловые части. Здесь впервые появляются в рукавах креста тройные аркады на колоннах (сейчас они заложены, и трудно сказать что-либо определенное об их изначальном виде). Колонки аркад и основные колонны храма равны по высоте. Тройные аркады вводят в этот тип здания проемы и формы юстиниановского круга,, встречавшиеся нам в обоих вариантах переработки купольных базилик.

Фетие-джами

(церковь св. Стефана ?) близ Триглии, кон.

VIII в. План

Фетие-джами

(церковь св. Стефана ?) близ Триглии, кон.

VIII в. План

Фетие-джами

(церковь св. Стефана ?) близ Триглии.

Интерьер

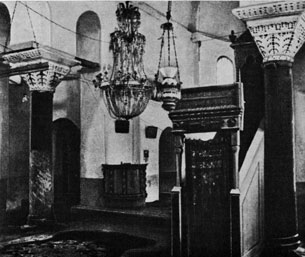

Фетие-джами

(церковь св. Стефана ?) близ Триглии.

Интерьер

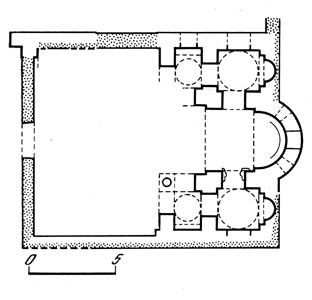

Последний известный нам в Триглии памятник - церковь Иоанна Предтечи монастыря Пелекет. Она сохранилась в своей восточной части, но все же можно составить суждение о ее формах. Как и в Фетие Джами, трехчастный алтарь примыкает к основному девятидольному пространству; как и там, колоннам отвечают сильно выступающие лопатки; алтарь уже не выделен выступами внешнего абриса стен. В обоих памятниках боковые апсиды открываются в храм низкими арками, что отличает и отделяет их от выразительности главного алтаря - высокого и открытого восточного рукава креста. В церкви Иоанна Предтечи боковые алтари несколько обособлены большим масштабом и легким смещением к центру - по отношению к малым нефам.

Церковь

Иоанна Предтечи монастыря Пелекет близ

Триглии, кон. VIII в. План

Церковь

Иоанна Предтечи монастыря Пелекет близ

Триглии, кон. VIII в. План

Церковь

Иоанна Предтечи монастыря Плекет близ

Триглии. Интерьер, вид на восток

Церковь

Иоанна Предтечи монастыря Плекет близ

Триглии. Интерьер, вид на восток

Мраморные детали всех храмов - очень грамотного рисунка,, твердого и чистого исполнения.

Перечисленные памятники говорят о существовании четырех-колонной системы задолго до IX в. Но лишь в это столетие художественный вкус эпохи избрал ее как наиболее адекватное свое выражение, и она стала в центре внимания зодчих. Можно было бы думать, что известные уже в VII и VIII вв. структуры легко получат распространение в Константинополе. Но для столицы подобный тип, возможно, пришлось открывать заново.

Во всяком случае, небольшой храм столичного монастыря середины IX в.- Аттик Джами (диаметр купола 5 м)- оказался выстроенным по типу провинциального крестово-купольного храма, хотя и с весьма показательными стилистическими переменами (van Millingen A. Byzantines Churches in Constantinople. London, 1912T p. 191 - 195; Ebersolt J., Thiers A. Les eglises de Constantinople. Paris, 1913, p. 131 - 136, pi. XXX, XXXI; Schneider A. M. Byzanz. Berlin, 1936, S. 53; Janin R. La geographie ecclesiastique de l'empire byzantin. Premiere partie. Le siege de Constantinople et le Patriarcat oecumenique, t. III. Les eglises et les monasteres. Paris, 1953, p. 559; Eyice S. Les eglises byzantines d'Istanbul.- Corsi di cultura sulFarte ravennate e byzantina. Ravenna, 28 marzo - 10 aprile 1965, p. 262-265; Krautheimer R. Op. cit., p. 309; Mathews Th. F. The Byzantine Churches of Istanbul. London, 1976, p. 15 - 16, ill. 2-1 - 2-12; Врунов Н. И. Очерки по истории архитектуры. М.; Л., 1935, т. II, с. 493-509; Он же. Архитектура Константинополя X-XII вв.- ВВ, 1949, т. И, с. 153-156; Он же. Архитектура Византии. - Всеобщая история архитектуры. М.; Л., 1966, т. Ill, с. 87-90. ). Угловые помещения соединяются с пространствами рукавов креста высокими и широкими арками, чем в большой мере преодолевается разделенность ячеек. Замечательно, что эта небольшая, лишенная хор церковь сохраняет на середине своей высоты карниз. Это не имеющее в данном случае смысла членение пришло из таких памятников, как церковь св. Ирины. Оттуда же заимствован мотив аркады, которая уже не примыкает к центральному квадрату, а отодвинута от него, превратившись в часть наружной стены; она вся находится в нижнем ярусе, под карнизом. Над аркадой в стенах боковых рукавов креста по осям арок помещены три окна, а еще выше поля люнет-закомар целиком заняты оконными проемами с разделяющими мраморными столбиками. Стена кажется вся как бы ажурной, прорезанной соседствующими проемами. Этот прием опять-таки идет от памятников типа св. Ирины. Сильно вынесенные лопатки на фасадах заставляют думать о такой же структурности наружного облика, как и у храма в Дере-Агзы.

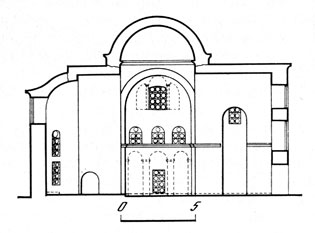

Константинополь

атик Джами, IX в. План

Константинополь

атик Джами, IX в. План

Константинополь

Атик Джами. Разрез и фасад

Константинополь

Атик Джами. Разрез и фасад

Константинополь

Атик Джами. Вид с юга

Константинополь

Атик Джами. Вид с юга

Конечно, уже здесь явно влияние стилистических принципов столичного искусства, однако первый известный нам храм на четырех колоннах сохранился в Константинополе лишь от начала X в.- это северная церковь монастыря Липса, 908 г. (van Millingen A. Op. cit., p. 122-137; Ebersolt J., Thiers A. Op. cit, p. 211- 223, pl. XLIX-LII; Schneider A. Op. cit., S. 61-62. ). Замена столбов или стен, служивших опорами для арок, колоннами была принципиально новым явлением. Возврат к этой излюбленной античной форме есть сознательное изживание стилистических категорий провинциального искусства в эпоху усиления внимания к античной культуре. Колонны из декоративного превращаются в основной композиционный, структурный элемент. Пространства угловых ячеек сливаются с пространством рукавов креста, пространство в целом приобретает зальный характер. Хоры внутри храма уже не могут быть даже устроены, ибо их уровень пересекал бы колонны (на это обратил внимание уже А. ван Мил-линжен) (van Millingen A. Op. cit., p. 14. ). Хоры остаются лишь над нартексом и угловыми ячейками, они вытеснены в уровень сводов, их прежняя роль в храме потеряна. Прежде, в храмах типа Успения в Никее или в св. Ирине в Константинополе, аркады несли хоры и были частью внутренней структуры вокруг центрального пространства. Теперь тройные аркады вошли в линию наружных стен, они стали выше, их колонны сравнялись по высоте с центральными. Употребление колонн и полное раскрытие восточных ячеек сделали необходимым устройство дополнительных помещений с востока для алтаря, поэтому столичные храмы всегда принадлежат :я сложному типу.

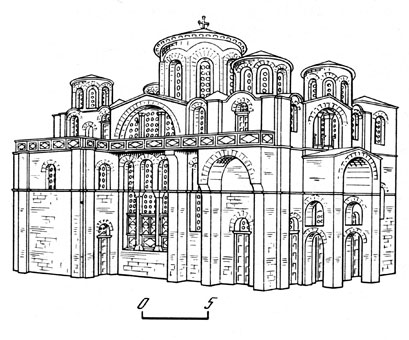

Константинополь.

церковь Богородицы монастыря Липса,

908 г. Реконструкция А. Миго

Константинополь.

церковь Богородицы монастыря Липса,

908 г. Реконструкция А. Миго

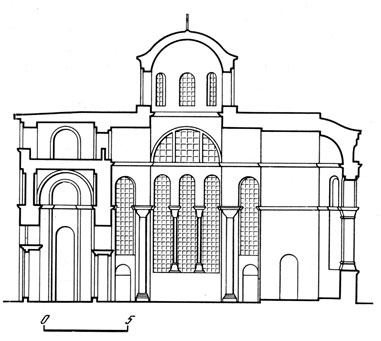

Константинополь.

церковь Богородицы монастыря Липса.

продольный срез

Константинополь.

церковь Богородицы монастыря Липса.

продольный срез

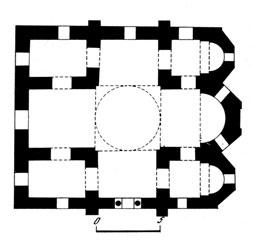

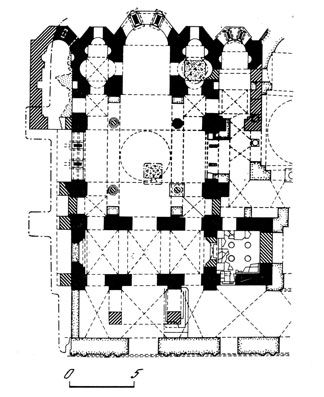

Константинополь.

Церковь Богородицы монастыря Липса.

план

Константинополь.

Церковь Богородицы монастыря Липса.

план

Алтарь является частью общей структуры, он полностью согласован и с общими очертаниями храма, и с малыми нефами. Вместе с тем здесь впервые достигнуто четкое противопоставление цельного, квадратного или почти квадратного помещения для молящихся трехчастному алтарю.

Вертикальное построение храма отличается абсолютной отчетливостью. К ней всегда тяготело столичное искусство, но в северном храме монастыря Липса мы впервые встречаемся с классической системой членений. Отныне, если мы хотим понять своеобразие любого памятника, мы будем обязаны сравнить его с этой структурой.

Основные уровни отмечены резными мраморными карнизами, проходящими через все здание и все пристройки. Первый проходит в уровне начала арок и сводов над нартексом, капителей центральных колонн и столбиков тройных аркад в рукавах креста и в окне центральной апсиды. Он лимитирует высоту тройных окон боковых апсид. Второй карниз отмечает уровень центральных сводов, третий украшает основание главы. Из соответствующих этому делению трех поясов высоту второго определяет свод нартекса, поэтому малые арки храма и арки декоративных аркад имеют вытянутые очертания. Основные членения интерьера проецируются на фасады, определяя их композицию.

Множество больших окон, расположенных со всех сторон и во всех ярусах, заливают храм ровным и обильным светом. Само устройство этих окон - с включением мраморных столбиков и плит - для Константинополя глубоко традиционно. Такие окна были в св. Софии, их же знала, вероятно, и дворцовая архитектура.

Подобное здание стало образцом для всего последующего строительства. Но еще важнее то обстоятельство, что оно завершило архитектурные искания предшествующих столетий. Через многие вариации и соединения был выработан классический тип храма, в главном оставшийся неизменным во все последующие эпохи.

Дадим ему суммарную характеристику. Отчетливо стремление к синтезу форм. План здания становится «прозрачным», ибо внутри исчезают стены. Объединение пространства интерьера, четкая система вертикального построения, выявляемая карнизами, абсолютная центричность наоса создают слитность всей композиции, ее симметричность и единство. Эта цельность не есть результат упрощенности. Небольшое пространство наоса перекрывается девятью сводами и восемью арками, расположенными в трех уровнях. Они разные по масштабу, между ними возникают взаимосвязи конструктивного и эстетического характера. Благодаря такой системе пространство остается сложным и многообразным, несмотря на свой как будто бы зальный характер. «Формы пространства в византийской архитектуре определяются сводами, куполами, полукуполами, стенами, проемами и т. п. Эти архитектурные элементы организуют пространство и отливают его в окончательные формы своими поверхностями - ими определяется его ширина, его глубина, они смягчают его очертания, делая его гибким, они расчленяют его на формы более мелкие, каждая из которых обладает своей красотой, своим характером, своей атмосферой» ((Mavrodinov N. Le style architectural byzantin apres le X-e siecle.- Bulletin de l'lnstitut Archeologique Bulgare, 1936, t. X, p. 257.).

Колонны в качестве основных и единственных опор в центре наоса зрительно, казалось бы, должны были подчеркнуть структурность и соизмеримость всего организма. Однако и здесь берет верх стремление к гибкой дематериализованной форме. Колонны маскируют и уменьшают масштаб, ибо они отдалены от всех сводов храма легкими арками. Распростертое над храмом сводчатое «небо» ритмическим движением сводов и арок переводится в точечные висячие образования, которые импостными капителями соединяются с узкими полированными колоннами. Зеркальная поверхность лишает опоры структурности, иллюзорная игра отражений скрывает конструктивную логику.

Оболочка здания является реальным формирующим элементом, но все формы интерьера настолько зрительно лишены какой-либо объемности или весомости, что развитие пространства эстетически становится как бы самостоятельным. Византийская архитектура есть по преимуществу пространственное искусство, весомая, материально выявленная форма здесь отсутствует. «Пространство, ощущаемое подобным образом, не кажется больше лишь местом, свободным между материальными объектами, но становится бесконечностью, содержащей в себе все формы» (Michelis P. A. Esthetique de Tart byzantin. P., 1959, p. 112. ).

В подобных храмах рождается весьма своеобразное чувство. Зальный характер наоса мог, казалось бы, способствовать объединению верующих в единую группу. Но самостоятельность развития пространства, не затормаживаемого и не защищаемого массивными членениями, не создает ощущения замкнутости. В этом пространстве человек остается отделенным даже от стоящих рядом с ним. Лишь поднимая глаза вверх, он, наконец, находит единую и связную систему архитектурных членений.

Выразительность пространства можно поставить в некоторую связь с характером культуры Константинополя. Своеобразное чувство ценности индивидуальной человеческой воли сочеталось с чувством потерянности в свободном, ритмически бесконечном пространстве. Это настроение соответствует чувству, выраженному в словах Симеона Нового Богослова: «Мертв для святых мир и люди мира». «Верующий не любит мира, ни вещей мирских, ни родителей или братии, ни жены или детей, ни другого чего, по любит единого господа и, взявши крест его, последует ему» (Симеон Новый Богослов. Деятельные и богословские главы.- Слова преп. Симеона Нового Богослова. М., 1890, вып. 2, с. 564, 437. ).

Свободное пространство храма организуется в целое особенным образом, в некоторой степени - иллюзорно. Решающую роль приобретает соотношение пространственных зон и очертаний арок и сводов. Центральная глава с ее круговым карнизом являются истоком, откуда ритмическое движение равномерно и упорядочение продолжается вниз и по сторонам. Что выразительности подобного рода придавали особое значение в византийской культуре, нас убеждает хотя бы следующее определение математики, даваемое Иоанном Дамаскиным: «Математика есть знание того, что само по себе бестелесно, но созерцается в теле» (Дамаскин Иоанн. Источник знания. Глава III. О философии.- Памятники византийской литературы IV - IX веков. М., 1968, с. 272. ).

Согласованное движение криволинейных очертаний хорошо осознавалось греками и приводило их в восторг. Об этом мы можем судить по описаниям Софии Константинопольской у Павла Силенциария и Прокопия Кесарийского. Об этом же в IX в. говорит Фотий, описывая Фаросскую церковь: «Все ... представляется пребывающим в волнении, и святилище кажется как бы вращающимся. Ибо то, что всестороннее разнообразие созерцаемого заставляет зрителя пережить благодаря всякого рода поворотам и продолжающимся движениям, это переносится через силу воображения из собственного переживания на созерцаемое» (Цит. по кн.: Лазарев В. Н. Мозаики Софии Киевской. М., 1960, с. 62. ). Идея сферы и круга настолько импонировала Фотию, что он отвергал представление Козьмы Индикоплова о том, что небо и земля - это плоскости, лежащие друг против друга, и в духе эллинистической науки полагал, что земля сферична ((Photius. Bibliotheque. P., 1959. vol. I, p. 381-383; Mango C, Parker J. A Twelfth-Century description of St. Sophia.- DOP, 1960, XIV, p. 241. ).

Для современного человека столь тесная связь между зрением и внутренним переживанием может показаться несколько искусственной. Однако она соответствует действительно существовавшей специфике античного и византийского художественного восприятия. Активность восприятия мира - наследие античной концепции. Согласно последней, глаз является не рецептором, а источником испускания лучей, как бы ощупывающих видимые предметы, познающих их и соединяющих зрителя с их внешностью и их сутью («Дело в том, что внутри нас обитает особенно чистый огонь, родственный свету дня: его-то они (боги.- А. К.) заставили гладкими и плотными частицами изливаться через глаза, при этом они уплотнили как следует глазную ткань, но особенно в середине, чтобы она не пропускала ничего более грубого, а только этот чистый огонь. И вот, когда полуденный свет обволакивает это зрительное истечение и подобное устремляется к подобному, они сливаются, образуя единое и однородное тело в прямом направлении от глаз... А поскольку это тело благодаря своей однородности претерпевает все, что с ним ни случится, однородно, то стоит ему коснуться чего-либо или, наоборот, испытать какое-либо соприкосновение, и движения эти передаются уже всему телу, доходя до души...» См.: Платон. Соч., т. 3, ч. 1, с. 485-486. См. также: Mathew G. Byzantine Aesthetic. London, 1962, p. 29-33. ). Энергическая наполненность процесса является залогом активного участия внутренних сил человека в восприятии и интерпретации мира. Соприкосновение даже с отдаленными предметами и изображениями как бы переносило их во внутренний мир каждого человека, соприкосновение превращалось в сопричастность, интимную соединенность. Связь созерцаний - внутреннего и внешнего - становится постоянно возможной и глубоко содержательной, особенно в искусстве. Зрение, с точки зрения Фотия, обладает ни с чем не сравнимой способностью соединения человека с сутью вещей. «Понимание, которое приходит посредством зрения, безусловно, представляется значительно превосходящим знание, которое поступает через уши..., соприкасаясь каким-то образом через истечение, излияние оптических лучей с объектом и заключая его в себе, оно в полной мере передает разуму также и самую суть вещей, делая его способным передать ее памяти для накопления непреходящего ведения» (Photius. Homiliae, XVII. - The Art of the Byzantine Empire. 312 - 1453. Sources and Documents/Comp. С Mango. New Gersey, 1972.).

В свое время О. Вульф правильно определил некоторые особенности восприятия пространства в византийских храмах ((Wulff 0. Das Raumerlebnis des Naos in Spiegel der Ekphrasis. - BZ, 1929- 1930, XXX, S. 531-539. ). Выделим пока один момент: вошедший в храм, сделав несколько шагов, останавливается, не будучи чем-либо побуждаем к реальному движению. Лишь взгляд прослеживает бесконечное перетекание криволинейных форм и поверхностей, идущее по вертикали (направление, недоступное реальному движению). Переход к созерцанию есть существеннейший момент византийского пути к познанию.

Но какой же характер имеет созерцаемая форма? Как мы помним, в идеале она должна быть простой, единственной и единичной, нераздельной, неизменной и бесстрастной, не подлежащей забвению, чуждой всякого недостатка.

В интерьерах интересующих нас памятников господствует стремление к полной центричности и завершенности ритмического движения. Архитектурная мысль византийского средневековья стремилась создать уравновешенное внутреннее пространство, сложную структуру, функциональные связи которой согласованы таким образом, что все ее части кажутся не оказывающими давления и не испытывающими его сами. «Византийская эстетика стремилась избежать случайного, уйти от мгновенного, чтобы сохранить только типическое и длительное. Чтобы дать почувствовать эти особенные качества, столь ценные с точки зрения верующих, ибо они приближаются к неизменности божества, это искусство культивировало свободный ритм с регулярными повторениями, широкую свободную линию, спокойную симметрию, равновесие, которое исключало противоборствующие стремления. Взгляд призван отличать эти важные и гармоничные образы от повседневного материального мира и узнавать в них божественное. В той мере, в какой эстетика здания может быть сближена с эстетикой живописи или рельефа, в ней можно обнаружить подобные же стремления: прозрачная ясность композиции, гармоническое равновесие и спокойная симметрия всех частей и отсутствие какого-либо напряжения, какого-либо усилия» (Grabar A. Byzance. L'art byzantin du moyen age (du VIII-e au XV-e siecle). Paris, 1963, p. 55.).

Такое отношение к художественной форме для византийцев имело уже многовековую традицию. Это есть, конечно, возобновление идей, столь знакомых античному миру, хотя теперь они проявляются в ином искусстве, служат иным целям. Но их эстетический смысл во многом остался прежним. «Греческий дух рассматривал чувство красоты как противоположное чувству величественного, несущего в самом себе нечто хаотическое и несоизмеримое; ему было присуще чувство меры и духовного порядка, которое обнаруживается в византийском искусстве как простота, ясность и строгость. К живописному и орнаментальному восточному искусству он добавил классическое понимание пластического; таким образом, искусство, которое могло бы стать чисто экспрессивным, сохраняет чувство ритма» (Michelis P. A. Op. cit., p. 274. ).

Обдуманная закономерность построения формы изгоняет какую-либо ее открыто экспрессивную функцию, связанную с тем или другим душевным движением. Разум так же контролирует эмоциональное высказывание, как это было в искусстве греческой строгой классики. «Византийское искусство никогда не гримасничает, и оно так же мало способно внушить страх, как и заставить смеяться. По своей сути оно серьезно и чуждо любой шумной манифестации, не подчиняясь страсти или бурной эмоции. Оно остается верным этому состоянию с той твердостью, которая есть причина ее величия» (Grabar A. Le message de l'art byzantine. - L'art byzantin, art europeen. Athenes, 1964, p. 53.).

Своеобразная бесстрастность византийского искусства есть его высшее достижение на пути воплощения идеала (сверхчувственного бытия горнего мира). Обращение за помощью к классическим формам, постоянная актуальность для Константинополя античных традиций не находятся в противоречии с поисками пути для выражения сверхчувственного: «...совершенство форм классического искусства, их гармония, их потенциальный идеализм, их красота и внимание к образу человека - образу бога после его воплощения - делают их инструментом, прекрасно подходящим для художников, которые оказались перед задачей выразить сверхчувственное» (Grabar A. La representation de l'lntelligible dans l'art byzantin.- Actes du VI-е Congros international d'etudes byzantines. Paris, 1951, t. 2, p. 142.).

Это искусство в высокой мере интеллектуально. Полет и парение мысли, отвлекшейся от земного, и есть то состояние духовного созерцания, которое так дорого византийцам. Следует подчеркнуть еще один момент. Ощущение идеала рассматривалось не как поэтическое создание ушедшей в себя души, а как выход внутренних душевных сил вовне, как контакт с объективно существующей силой. То, что искали верующие, «не было каким-либо особенным состоянием, но объективным соединением, проявления которого - жар сердца, веселие, чувство полноты - были реальными, но существенно отличными от обычных им сопутствующих эмоциональных состояний, поскольку они свидетельствовали о действительном присутствии высшего начала» (Meyendorff I. St. Gregoire Palamas et la mystique orthodoxe. Burges, 1959, p. 71.).

Архитектура храма должна была создавать прекрасное и недвусмысленное обрамление этому состоянию. Отсюда возникает пристрастие к роскошной декорации интерьера и к иконам. Существеннейшей и неотделимой частью архитектуры был цвет. «Архитектор организует большое непрерываемое пространство, расчленяемое лишь цветом, линиями и структурно необходимыми элементами - капителями, колоннами, карнизами, и над всем пространством художник простирает сверкающую одежду из мрамора и мозаик» (van Millingen A. Op. cit., p. 32-33. ). Это была такая же мраморная и блестящая архитектура, как та, что культивировалась в императорском Риме и в эпоху Юстиниана. По словам Фотия, «входя во внутренность, воображаешь себя вдруг перенесенным на небо. Все здесь блестит золотом, серебром, мрамором; столб и пол и все окружающее ослепляет и приводит в восторг...» , (См.: Платонов II. В. Патриарх Фотий. М., 1891, с. 107. ).

Ощущением роскоши драгоценного убранства Византия обязана Востоку, однако ее собственный вкус не исчерпывается этим. Его основанием всегда служит традиционный антропоморфизм. Поэтому для Фотия даже такой храм, как Константинопольская София, был после периода иконоборчества неполноценен: «...это око вселенной, этот знаменитый и божественный храм, в котором изглажены были священные изображения, еще угрюм был, потому что еще не получил права восстановления икон, и входивших в него поражал бледною пустотою облицовки... (Четыре беседы Фотия, святейшего архиепископа Константинопольского, и рассуждение о них Порфирия Успенского. СПб., 1864, с. 34.).

Для Византии антропоморфизм был не только заветом античной культуры, он был еще и неразрывно связан с идеей вочеловечения. Это положение лежало в основе победы икононочитателей, оно же привело к распространению фигурных изображений после IX в. Новая архитектура, четко и дифференцированно разработавшая систему завершающих здание сводов, создала идеальные условия для размещения изображений по вертикальным зонам в соответствии с их сакральной значимостью. Купол и барабан главы, паруса, центральные своды, угловые своды, конхи апсид, арки - все эти части здания выявили свое место в символической трактовке храма с помощью живописи. Изображения сотириологического содержания находили себе поддержку в фигурах святых и мучеников и увенчивались космическим образом Христа Вседержителя. Сама система живописи доказывает нам, что храм трактовался как микрокосм.

Существуют и письменные источники, говорящие об этом. Три проповеди, описывающие построенные императором или высшими сановниками церкви в Константинополе, сообщают нам, что в глазах византийцев этой эпохи каждая церковь «есть не что иное, как микрокосм. ...Эта символика проявляется сначала в плане архитектурном... она же обуславливала иконографию живописи, определяя выбор и распределение картин таким образом, чтобы сделать еще более очевидными архитектурные символы. Этот способ состоял в заселении здания-вселенной или здания-дворца, в помещении каждого на соответствующее место - бога, ангелов, людей... Как и каждое государство, церковь определялась, таким образом, топографически (как вселенная) и своим населением (государь и его подданные). Особенность установившейся в IX в. византийской формулы состоит в том, что архитектура храма определяет топографическую структуру церкви, в то время как настенная живопись отражает состав и иерархию того общества, которое и есть церковь, начиная от бога и кончая толпой его верных подданных» (Grabar A. Iconoclasme byzantin. Dossier archeologique. Paris, p. 234.).

Неразрывная связь архитектуры и живописи приводила не только к одному из самых блестящих образцов их объединения, она и каждой из сторон давала свой собственный смысл только при наличии второй. Лишь архитектурная форма, несущая фигурное изображение, понималась современниками как художественно полноценная.

Все украшения в храме были исполнены символического смысла, свое истолкование имела даже мраморная инкрустация пола. Это был либо райский луг с цветами, либо океан, омывающий землю (Janin R. Op. cit., p. 454; Прокопий Кесарийский. О постройках, гл. I. 59.- ВДИ, 1939, № 4, с. 211; Mango С, Parker J. Op. cit, p. 239, 240.), широкие изгибающиеся ленты узора ассоциировались с Иорданом.).

Обряды, происходившие в подобных храмах, толковались столь же синтетично (Красноселъцев Н. Ф. О древних литургических толкованиях.- IV. Византийское отделение, П. Одесса, 1894, Летопись Историко-филологического отделения имп. Новороссийского ун-та, с. 194-195.). Жертвенник и обряды приготовления даров символизировали события в Вифлееме и Назарете, престол и последующие обряды - то, что произошло в Иерусалиме. Этому было подчинено и архитектурное оформление престола: Иерусалим считался центром земли, пребывающим между землей и небом, поэтому киворий с осеняющим балдахином был отображением неба, а сам престол размещался посредине между колоннами кивория на возвышенном месте.

Параллельность чпнопоследования развитию повествования в живописных композициях получала глубинную интерпретацию. Священные изображения в храме приобретали дополнительную смысловую связь между собой п, главное, с участвующими в литургии верующпми. Их соединение с обрядом оказалось не только исторически иллюстративным или календарным, памятным, они стали существеннейшими элементами в выразительности и истолковании обряда - от проскомидии, где соответствующими иконами, образами были изображения «Благовещения» и «Рождества», до самого конца течения литургии, соотносившегося со «Сретением», «Крещением (Богоявлением)», «Распятием» и т. д. Архитектура, декорация и обряд составляли целое, они были неразрывны в своей выразительности и символике (Schulz H.-J. Op. cit., S. 131-164.. ). Пусть все тонкости толкования были доступны небольшой группе верующих, общую идею понимали все.

Если верх храма вписанного креста, его своды были заполнены священными изображениями, то освобожденное от массивных опор пространство внизу казалось пустым, блеск полированных стен и колонн делал его еще более свободным, незатесненным. И в это пространство входили люди, «заселяя» его так же, как евангельские и библейские персонажи «заселяли» своды. Вертикальное развитие архитектурного организма объединяло оба мира, образуя общий космос. Если базилики, разного рода центрические сооружения могут встречаться и среди культовых, и среди светских построек, то тип вписанного креста - это только культовое здание. Его планировка всецело рассчитана на обряд, объемное построение связано с эстетическим и символическим его оформлением.

Основная структурная группа была центрической, т. е. разносторонне совершенной, статически уравновешенной, простой, но не тривиальной, бескачественной в том смысле, что ощущение общего совершенства нигде не нарушалось острыми акцептами. Эта архитектура полностью отвечала требованиям константинопольской культуры. И дело здесь не столько в материальном великолепии, сколько в развитости вкуса, присущей столичной культуре. Подобные храмы, построенные в других местах, говорят о прямой работе константинопольских мастеров, например, церковь Богородицы монастыря Осиос Лукас в Фокиде - едва ли не самый сохранный из всех дошедших до наших дней представителей этого типа сооружений. В эстетической выразительности подобной формы нет ничего из того, что мы обычно понимаем под словом «средневековье». Это искусство продолжает быть искусством города, в то время как вокруг господствует архитектура феодальных поместий и монастырей.

Столь совершенное искусство было возможно лишь при очень высокой профессиональной квалификации мастеров. Развитие античного ремесла было и здесь основанием. Отсюда образовалась та преемственность искусства, которая сделала его приемы необыкновенно устойчивыми.

В подобной среде появилась необычная для средневековья автономность эстетической оценки, о чем свидетельствует высказывание Фотия по поводу Фаросской церкви, разобранное А. Грабаром. Фотий сравнивает храм с библейскими святилищами и заключает: превосходство Фаросской церкви «вызвано не превосходством благодати над законом и писанием, но красотой и совершенством искусства этой церкви» (Grabar A. Le message de Tart..., p. 52; Idem. «L'Esthetisme» d'un theologien humaniste byzantin au IX-e siecle. - In: Grabar A. L'art de la fin Antiquite et du moyen age. P., 1968, t. I, p. 69. ).

Памятники византийской столицы и ее пригородов весьма пострадали от времени. Ни один из них не сохранил своего облика не то чтобы не искаженным - не изувеченным. Уцелело лишь несколько сооружений, потерявших части основных объемов, пристройки, среду и, за редким исключением, декоративное убранство. Ни один фрагмент живописи не сохранился на стенах константинопольских памятников. Поэтому, чтобы хоть в какой-то мере получить понятие об оригинальном совершенстве и первоначальной полноте искусства IX - XII вв., мы воспользуемся некоторыми сохранившимися от той эпохи описаниями зданий.

Время Василия I (867 - 886) отмечено интенсивным строительством в Константинополе и его пригородах. Более тридцати храмов было возобновлено, в некоторых, что весьма интересно, старые деревянные купольные покрытия заменили каменными (церкви Платона, Воскресения). При императорских дворцах выстроили восемь церквей, многие дворцовые помещения перестроили, возвели новые комплексы.

Облик всех сооружений вызывает в памяти создания эпохи Юстиниана. Мозаики нового тронного зала, Кенургиона, изображали императора среди его сподвижников, принимающего в дар покоренные им города (что аналогично росписям вестибюля Халке), была здесь и композиция, представлявшая Василия I на троне вместе с императрицей Евдокией и детьми. Потолок Кенургиона поддерживали восемь колонн из зеленого мрамора и восемь украшенных резьбой колонн из оникса. На полу в огромном круге помещалось изображение павлина, выполненное из карийского мрамора, круг был вписан в квадрат, углы которого занимали изображения орлов (См.: Кондаков Н. П. Византийские церкви и памятники Константинополя. Одесса, 1886, с. 57-63).

Не менее роскошными были и новые храмы. Купол дворцовой церкви пророка Ильи был даже снаружи выложен золотой мозаикой, пол дворцовой часовни апостола Павла состоял из круглых мраморных плит, окаймленных серебром. Из всех построек Василия выделялась так называемая Новая церковь - Неа, освященная в 880 г. Она также входила в комплекс Большого императорского дворца. Ей часто придается большое значение в истории развития архитектуры, однако мы почти ничего не знаем о ее структуре. Известно, что завершалась она пятью главами, покрытыми снаружи золоченой медью. В последнее время исследователи склоняются к признанию церкви крестово-купольной постройкой с главами над угловыми помещениями. В таком случае именно она явилась авторитетным источником многократно повторяемого позже пятиглавия. Р. Краутхаймер и К. Манго, не говоря прямо, причисляют ее к четырехколонным храмам, связывая с нею их быстрое дальнейшее распространение (Krautheimer R. Op. cit., p. 360, 376-377; The Art of the Byzantine Empire. 312-1453. Sources and Documents/Gomp. C. Mango. New Jersey, 1972, p. 196- 197. ).

Необходимо сделать два уточнения: 1) использование колонн в качестве основных опор возможно лишь в относительно небольших постройках (в наибольшей среди известных нам в Константинополе - южной церкви монастыря Пантократора - расстояние между колоннами равно 7,5 м, обычно же оно колеблется в пределах 3-5 м); 2) распространение четырехколонного храма может не быть связанным непосредственно с возведением Новой церкви.

Как мы уже видели, подобные постройки были известны в VII - VIII вв., и Новая церковь может быть одной из ряда построек, а не первой среди них. В свое время К. Конант реконструировал Неа как сложный вариант крестово-купольного храма, аналогичный более поздним Гюль Джами и Календер Джами (XII в.) (Conant K. J. A Brief Commentary of Early Medieval Church Architecture. Baltimore, 1942, p. 17, pl. XXVII - XXVIII. ). В последнее время С. Чурчич представил Неа вариантом церкви в Нерези (XII в.) сугловыми частями, отделенными от рукавов креста стенами (Curcic S. Architectural reconsideration of the Nea Ekklesia. - Byzantine Studies Conference. October 24-26, 1980, p. 11. ).ьПредположение это кажется маловероятным из-за нехарактерной для столичного зодчества замкнутости отдельных зон интерьера, к тому же достаточно обширного.

Р. Краутхеймер и К. Манго обозначают Неа и вообще четы-рехколонный тип храма как тип вписанного креста (Krautheimer R. Op. cit., p. 359 - 361; Mango С. Byzantine Architecture, p. 178. ), заимствуя этот термин у К. Конанта (Conant K. J. Op. cit., p. 15. ), придавшего ему систематический смысл (хотя сам термин встречается еще у исследователей начала нашего столетия). Выделение и самостоятельное обозначение подобных структур соответствует материалу. Хотя это - не более как вариант крестово-купольного храма (это общее определение всегда к нему остается применимым), все же особая терминология помогает выявить то новое, что появилось в композиции зданий. Как указывалось, это новое связано с заменой стен колоннами и освобождением пространства наоса. К сожалению, правда, нельзя сказать, чтобы аналогичные определения - вписанный крест, cross-in-square, cross-inscribed, croix inscrite, eingeschriebene Kreuz - адекватно описывали структуру храмов. В наосы ничего не «вписано», лишь четыре колонны легко поднимаются в их пространстве.

К. Манго придает понятиям «четырехколонный храм» или «храм вписанного креста» взаимозаменяемый смысл, однако это затемняет суть эволюционного процесса и лишает возможности точно определить структуру тех крестово-купольных построек, в которых нет ни колонн, ни стен, а есть столбы (Mango С Byzantine Architecture, p. 15. ).

Дефиниция терминов окажется чрезвычайно существенной в связи с памятниками Киевской Руси, наименование которых крестово-купольными хотя и правильно по отношению к ним как понятие родовое, но совсем недостаточно для характеристики их особенностей. Нельзя их назвать и четырехколонными, ибо колонны в качестве основных опор в них не применяются. В киевских постройках столбы, несмотря на массивность,- всегда замкнутые в себе центрические формы. Свершившееся в четырехколонных храмах осознание цельности пространства и точечности опор стало истоком тех композиций XI в., в которых столбы, заменившие как бы снова колонны, сохранили аналогичную колоннам структурную выразительность.

Связь понятий можно выразить следующим образом: самое общее - крестово-купольный храм, следующее (более узкое) - вписанный крест и, как еще более узкий вариант, четырехколонные структуры. Особенность исторического формирования состоит в том, что из крестово-купольных построек вначале волей художественного вкуса эпохи были образованы четырехколонные композиции, которые затем в районах периферийных привели к храмам типа вписанного креста.

Вернемся, однако, к описанию Новой базилики. С севера и юга к церкви примыкали перекрытые цилиндрическими сводами портики, южный был двухэтажным, верхняя галерея сообщалась с дворцом. Своды северного портика были украшены изображениями святых. Перед западным фасадом Неа находился атриум с двумя фонтанами. Пол храма покрывали мраморные плиты с мозаичными инкрустациями и обрамлениями из покрытого чернью серебра, изображены были животные и геометрические фигуры. Стены облицовывались многоцветными мраморами. Колонны и вазы алтарной преграды были серебряными, серебряный архитрав украшали золото, драгоценные камни, эмалевые иконы. Престол был обложен серебром с каймами и рисунками из золота, драгоценных камней и жемчуга. В куполах размещались мозаики, в центральном - Пантократор, в конце апсиды - изображение молящейся Богоматери, Оранты ((Кондаков Н. П. Указ. соч., с. 60-62; The Art of Byzantine Empire..., p. 194-195.).

Попробуем теперь сопоставить материал, известный по литературным источникам, с натурными исследованиями. Обратимся снова к северной церкви монастыря Липса, при изучении и частичной реставрации которой были получены драгоценные данные для решения многих существенных вопросов как общего, так и частного характера (van Millingen A. Op. cit., p. 122-137; Ebersolt J., Thiers A. Op. cit., p. 211 - 223, pi. XLIX - L1I; Brunov N. Ein Denkmal der Hofbauknnst in Konstanti-nopel. - Belvedere, 1926, 51 - 52, S. 217-236; Idem. L/eglise a croix inscrite a cinq nefs dans l'architecture byzantine.- Echos d'Orient, 1927, XXX, p. 3-32; Idem. Die fiinfschiffige Kreuzkuppelkirche in der byzantinischen Baukunst. - BZ. 1927. Bd. 27, S. 63-98; Schneider A. M. Op. cit., S. 61-62; Megaw A. H. S. Notes of Recent Work of Byzantine Institute in Istanbul. - DOP, 1963, XVII, p. 333-335; Macridy Th. The Monastery of Lips (Fenari Isa Camii) at Istanbul. With Contribution by A. H. S. Megaw, С Mango, E. J. W. Hawkins.- DOP, 1964, XVIII, p. 245-315; Eyice S. Les eglises byzantines..., p. 269-272; Mango C, Hawkins E. J. W. Additional Finds at Fenari Isa Camii, Istanbul.- DOP, 1968, XXII, p. 177-184; Krautheimer R. Op. cit.. p. 380-384; Mango С Byzantine Architecture..., p. 198-203; Mathews Th. F. Op. cit., p. 322-327, ill. 35-1-35-47; Врунов Н. И. Архитектура Константинополя..., с. 160-169; Он же. Архитектура Византии..., с. 91-95. ). Поскольку приведенные описания не-сохранившихся построек пленяют нас деталями удивительных декоративных композиций, то сначала обратим внимание на них в этом памятнике (Macridy Th. The Monastery of Lips and the Burials of the Palaeologi.-DOP, 1964, XVIII, p. 253-278; Mango C, Hawkins E. J. W. Additional Notes. - Ibid., p. 299-315.).

Обычно считается, что скульптура занимает весьма второстепенное место в византийском монументальном искусстве. Круглая скульптура- вероятно, да, но тот комплекс удивительной и по разнообразию, и по совершенству резьбы, который связан с церковью Богородицы в Липсе, заставляет признать за резным и рельефным убранством весьма существенную роль в интерьерах константинопольских храмов и даже па их фасадах. В храме есть детали вторичного использования - например, датируемые V в. капители лопаток внутри основного помещения. Но все остальное складывается в оригинальную, специально для данного памятника разработанную систему. Ведущая роль принадлежит карнизам. Первый, имеющий наибольший вынос и наиболее близкую к горизонтальной плоскость украшений, проходит в основании центрального барабана. Шесть изображений орлов делят его на отрезки, имеющие посередине крупные розеты (барабан имел, вероятно, шесть окон).