- •Введение

- •Византийская архитектура VI - XII вв.

- •София Константинопольская, 532 - 537 гг. Интерьер

- •Бизи (Визе). Церковь св. Софии. IX в. (?) Интерьер

- •Дере-Агзы. Церковь. Интерьер, общий вид с хор на северо-восток

- •Салоники. Церковь Осиос Давид. V в. Аксонометрия

- •Гортина. Церковь св. Тита. VI в. Аксонометрия

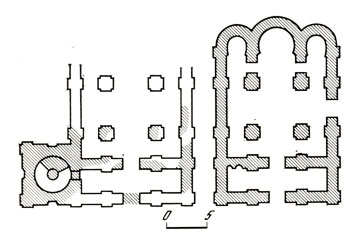

- •Бююкада. Церковь, нач. VIII в. План

- •Эчмиадзин. Церковь Гаяне, 630 г. Интерьер, общий вид

- •Кемерли Килиссе (Панагия Пантовазилисса), кон. VIII в. План

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на центральную главу

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Карниз центральной апсиды. Нижний карниз

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на северную часть наоса

- •Константинополь. Мирелейон. Вид на своды наоса

- •Константинополь. Церковь Георгия в Манганах. 1040-е годы. План

- •Константинополь. Церковь Сергия и Вакха, 527-536 гг. Интерьер

- •Хиос. Неа Мони. 1040-е годы. Рисунок-реконструкция интерьера

- •Чанликилиссе, XI в. Общий вид церкви с юго-запада

- •Константинополь. Монастырь Пантократора. Западный фасад храмового комплекса

- •Константинополь. Фетие Джами, XI в. План. По т. Метью

- •Элегми (Куршунлу). Церковь, XII в. Интерьер, вид на алтарную часть

- •Древнерусская архитектура конца X - первой половины XI в.

- •Чернигов. Спасо-Преображенский собор. Западный фасад

- •Древнерусская архитектура середины XI - начала XII в.

- •Новгород. Софийский собор, 1054-1050 гг. Интерьер. Вид из северо-западного угла под хорами на своды

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с юга

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с востока

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры, 1073-1077 гг. Общий вид с севера (до разрушения)

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид с севера

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид на алтарную часть из южного рукава

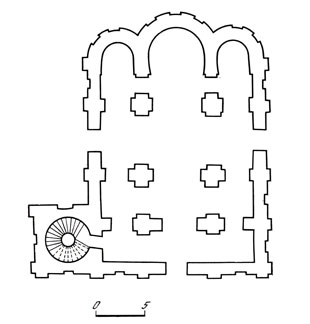

- •Переяславль-Хмельницеий. Михайловская церковь, 1089 г. План по м. В. Малевской и п. А. Раппопорту

- •Остер. Церковь михаила архангела, ок 1100 г. План

- •Заключение

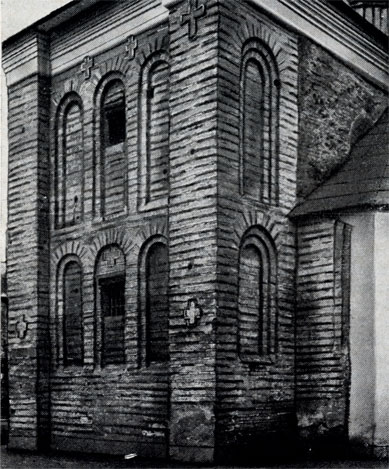

Остер. Церковь михаила архангела, ок 1100 г. План

От выступающих внутри церкви по сторонам апсиды лопаток к г-образным западным опорам были переброшены арки, которые вместе с аркой перед вимой и аркой между западными опорами образовывали основание для завершения. Благодаря сообщению летописи (Ипатьевская летопись под 6660 г.- В кн.: ПСРЛ, т. 2, стлб. 446.), мы знаем, что церковь, при сводчатых хорах, имела деревянный верх; может быть, подобными же завершениями могут быть объяснимы странности планов переяславльских церквей.

Относительно стилистической природы всей этой «малой» архитектуры мы мало что знаем, в декорации фасадов применялись двухступенчатые ниши, окна имели уступчатые обрамления. Строительная техника остается прежней, всюду применяется смешанная кладка с утопленным рядом. Общее для XI в. чувство монументальности стиля сохранялось, видимо, в облике малых храмов, их интерьеры близки размерам подкупольных квадратов больших соборов, прясла стен снаружи имели протяженность 5 - 7 м.

Картина жизни киевского зодчества в целом оказывается весьма разнообразной, процесс формирования закомарного храма обогащается многими дополнительными явлениями и формами. Существует и новаторский памятник, в котором, вероятно, началось преодоление только что откристаллизовавшегося типа храма, - это Спасская церковь на Берестове в Киеве (между 1115 и 1125 гг.). Даже среди всех столь индивидуальных памятников эпохи Спасская церковь выделяется обилием оригинальных приемов (Раппопорт П. А. Русская архитектура X - XIII вв., с. 23, № 32.). В боковых компартиментах нартекса разместились кре-щальня и лестничная башня, выступающие за линию боковых фасадов и усложняющие общую объемную композицию.

Киев.

церковь Спаса на Берестове, нач. XII в.

Общий вид сохранившейся части храма с

юго-востока

Киев.

церковь Спаса на Берестове, нач. XII в.

Общий вид сохранившейся части храма с

юго-востока

киев.

церковь Спаса на Берестове. План

киев.

церковь Спаса на Берестове. План

Киев.

Церковь Спаса на Берестове. интерьер.

Общий вид нартекса

Киев.

Церковь Спаса на Берестове. интерьер.

Общий вид нартекса

Киев.

Церковь Спаса на Берестове. Интерьер,

общий вид усыпальницы

Киев.

Церковь Спаса на Берестове. Интерьер,

общий вид усыпальницы

Киев.

церковь Спаса на Берестове. Слелы

примыкания западного притвора

Киев.

церковь Спаса на Берестове. Слелы

примыкания западного притвора

Киев.

церковь Спаса на Берестове. Западный

притвор. Реконструкция Г. М. Штендера

Киев.

церковь Спаса на Берестове. Западный

притвор. Реконструкция Г. М. Штендера

Устройство крещальни остается пока непонятным. Перекрывавшаяся полуциркульным, ориентированным по оси запад - восток сводом, она имела дополнительные опоры перед апсидами, о чем говорят связи в стенах и начало арки в простенке жертвенника и центральной апсиды; по линии связи в северной стене и ниши жертвенника, видимо, проходила алтарная преграда. Нар-текс в центре сообщается широкой аркой с храмом, угловые части наоса под хорами перекрывались купольными сводами. Необычна высота храма, в котором хоры располагались на уровне более 10 м от пола, что превосходит размеры киевских храмов и находит аналогии лишь в памятниках Новгорода.

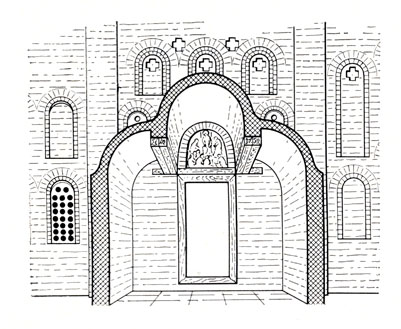

Особенная монументальность и парадность стиля сказались в приемах декорации интерьера. Вход из нартекса в лестничную башню выделен как массивный торжественный портал с арочным, украшенным поребриком, завершением (Н. Г. Логвин считает обрамление портала люнетой для задуманного здесь первоначально свода над нартексом, который потом подняли выше (Логвин Н. Г. Указ. соч., с. 27). Но полукружие портала обрамлено зубчиками, оно значительно уже нартекса, да и устройство окон в западной стене противоречит существованию у зодчих намерения начать свод в этом уровне.). В торце западного рукава на поверхности стены под хорами, обращенной в храм, сделаны три двухуступчатые ниши, как бы отвечающие трем подобным нишам западного фасада. Можно предположить, что при росписи церкви в них была размещена ктиторская композиция. Н. Г. Логвин пишет о существовании на хорах тройной аркады, но, к сожалению, сближенная группировка ниш, простенкам которых несомненно должны были бы соответствовать столбы аркады, делает эту гипотезу маловероятной.

Основным новшеством в Спасской церкви являлось устройство высоких притворов, перекрытых трехлопастным сводом. Именно притворы явились причиной увеличенной высоты здания, ибо окна, обычно прорезавшиеся по сторонам порталов, подняты и заняли место по сторонам свода притвора. Их размещение согласовано с боковыми полусводами, только выше этого уровня, над сводом притвора и арками окон, начинается свод над нартексом, которому соответствуют три ниши и который определяет положение хор.

Существуют два близких друг к другу варианта реконструкции притворов и их трехлопастных завершений (Асеев Ю. С. Харламов В. О. Hoвi дослiдження церкви Спаса на Берестовi - Археологiя Киева. Дослiдження i матерiали. Киiв, 1979, с. 84 - 90; Штендер Г. М. Трехлопастное покрытие церквп Спаса на Берестове. - В кн.: Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник 1980 г. Л., 1981, с. 534 - 544.). Предполагаемые ими формы, вероятно, в каком-то виде действительно существовали, но авторы реконструкций слишком многое оставили без внимания, чтобы с ними можно было бы полностью согласиться.

Основаниями для реконструкций служат следы срубленной кладки по линии предполагаемого трехлопастного свода на западной стене и остатки врубленных в связи пар поперечных балок, которые могли бы продолжаться над притворами и служить опорами сводов. Однако не было показано, продолжались ли на самом деле эти балки в сторону притвора, не исследованы их остатки - были ли они опилены, обрублены и т. п. Ведь эти балки точно такими же торцами выходят и в нартекс, где они никуда не продолжались: против них - широкий проем в храм, и их закрывала фресковая штукатурка.

Следы трехлопастного свода на западной стене храма имеют разрывы. М. К. Каргер утверждал, что они - следствие реставрации П. П. Покрышкина. Однако на старой фотографии, сделанной до работ П. П. Покрышкина, в левом (северном) разрыве отчетливо видны те же ряды плинф, что существуют и ныне (Каргер М. К. Указ. соч., табл. LXV.). По отношению к пятам предполагаемого среднего полуциркульного свода балки сильно смещены от центра. Если согласиться с предлагаемыми реконструкциями, то придется предположить, что зодчие, зная, что эти балки будут нести свод (вес свода не менее 7 т, а если добавить вес продолжавших свод до балок каменных стенок, то не менее 10 т), как раз на выходе из стены утоньшили балки вполовину, т. е. каждый склон свода опирается на две балки шириной около 30 и толщиной всего лишь около 10 см - решение более чем странное. Для сравнения можно указать, что прямоугольные проходы в лестничную башню и крещальню перекрыты несколькими рядами мощных балок, хотя нагрузка здесь гораздо меньше.

Утоньшенные балки можно было бы рассматривать как связи. Быть может, к местам разрывов примыкали аркбутаны, переброшенные от западной стены притвора, или ниже балок существовали арки, которые несли всю нагрузку, может быть, перекрытие было деревянным и выступавшие криволинейные профили служили ему опорой - все это еще предстоит уточнить. Необходимо-полное архитектурно-археологическое изучение памятника, раскопки в западной его части.

Трехлопастному завершению, появившемуся здесь, принадлежало в русской архитектуре большое будущее. К сожалению, невозможно сказать, нашла ли эта форма какой-либо отзвук в завершении самого храма. Формы памятников первой половины XII в. пока заставляют ответить на этот вопрос отрицательно и выдвинуть предположение о позакомарном венчании фасадов.

Спасская церковь связана уже с поисками, открывающими: путь в архитектуру развитого XII в. В это время дробление Руси на уделы дало импульс к развитию архитектурных школ отдельных княжеств. Киевская традиция для них оказалась основополагающей, хотя идеалы великокняжеского искусства Киевской Руси уже уходили в прошлое. Но в начале XII в. великокняжеская культура определила характер искусства Новгорода, как бы продолжила здесь свою жизнь. Дело не только в киевской традиции. Это имело место и в других землях. Надо учесть особый характер новгородской культуры начала XII в.- княжеской и даже великокняжеской. В это время повторяется ситуация конца X - начала XI столетия: старший сын киевского князя Владимира Мономаха Мстислав Владимирович княжит в Новгороде, а после смерти отца переходит на киевский престол, на новгородском остается его старший сын Всеволод, который в дальнейшем также признается наследником киевского правления. Связи Киева: и Новгорода в это время - родственные. Культура Новгорода начала XII в. - княжеская в направленности своих основных явлений, торжественная и масштабная, родственная культура Киева XI столетия. Недолго продолжается этот период, уже с 1130-х годов и в социальной и в государственной жизни Новгорода происходят решительные перемены. Архитектура Новгорода первой трети XII в. так близка большим традициям киевского искусства XI - начала XII в., настолько дополняет наше понимание культуры Руси до ее распадения на отдельные уделы, что должна быть рассмотрена в рамках нашей работы.

Три новгородских собора, сохранившихся от рассматриваемого периода, - Николо-Дворищенский, Георгиевский в Юрьеве монастыре и Рождества Богородицы Антониева монастыря - по-своей общей композиции кажутся восходящими к одной архитектурной школе. Однородность смелых и масштабных решений позволяет даже сделать предположение о работе одной артели зодчих, и притом артели княжеской. Князь выступает заказчиком почти всех каменных храмов Новгорода 1100 - 1130-х годов. Они строятся друг за другом: 1103 г. - Благовещения на Городище, 1113 г. - Николо-Дворищенский, 1117 г. - собор Антониева монастыря, начиная с 1119 г. -собор Юрьева монастыря, 1127 г.- церковь Иоанна Предтечи на Опоках, 1135 г. - церковь Успения ла Торгу. В этот ряд вторгаются не совсем ясные пока известия о возведении церквей Федора Тирона (1115 г.) и Федора Стратилата (1120 г.), но мы до сих пор не убеждены в их достоверности и точности. Однако, если даже предположить их истинность, то в 1120 г. церковь заложена князем Всеволодом Мстисла-вичем, а основатель церкви Федора Тирона - Воигост - мог быть княжеским дружинником. Возможно, этим объясняется посвящение обоих храмов воинам-мученикам, их культ был распространен в княжеской среде (укажем к тому же, что имя Федор было христианским для князя Мстислава Владимировича и что потом, за одним исключением, в Новгороде больше не основывается Федоровских храмов). Эти постройки могли возводиться группами, обособлявшимися на время от основной артели.

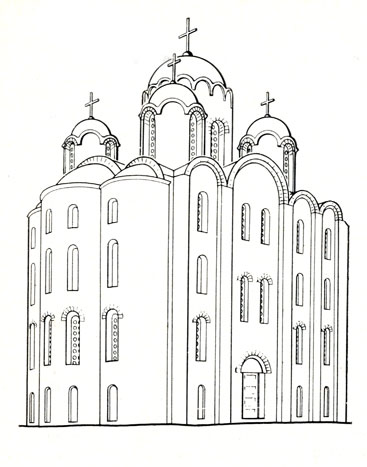

Новгород.

Николо-Дворищенский собор, 1113 г.

Реконструкция Г. М. Штендера

Новгород.

Николо-Дворищенский собор, 1113 г.

Реконструкция Г. М. Штендера

Новгород.

Николо-Дворищенский собор. Интерьер,

вид на северо-запад

Новгород.

Николо-Дворищенский собор. Интерьер,

вид на северо-запад

Однородности социального заказа обязана своим характером и общая пространственная композиция самого Новгорода 1130-х годов. Распадавшийся на три поселения, конца, федеративный и олигархически-боярский по своей социальной природе город оказался объединяемым в зрительное целое княжескими постройками. В его центре на высоком холме левого берега находился детинец, поднимавшийся в нем огромный Софийский собор брал на себя роль общегородской доминанты. Напротив него, через реку, как бы споря с ним за первенство, стоял Николо-Дворищенский собор, как и София - пятиглавый. Архитектурная роль Торговой стороны усиливалась расположенным рядом княжеским дворцом и находящимися севернее Успенским и Иоанновскпм храмами. Дальше от берегов по обе стороны находились Федоровские церкви. Ансамбль города дополняли импозантные сооружения выше и ниже по реке. При начале Волхова от Ильменя по обе его стороны возвышались Благовещенский и Георгиевский соборы, образовывавшие как бы парадное обрамление въезда. В глубине перспективу замыкал, отвечая Юрьеву монастырю, монастырь Антониев.

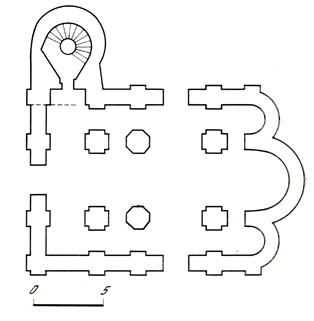

Новгород.

Церковь благовещения на Городище, 1103

г., и Николо-Дворищенский собор. Планы

по М. К. Каргеру

Новгород.

Церковь благовещения на Городище, 1103

г., и Николо-Дворищенский собор. Планы

по М. К. Каргеру

Новгород.

Георгиевский собор Юрьева монастыря,

1119 г. Интерьер, вид на запад

Новгород.

Георгиевский собор Юрьева монастыря,

1119 г. Интерьер, вид на запад

Новгород.

георгиевский собор Юрьева монастыря.

План

Новгород.

георгиевский собор Юрьева монастыря.

План

Новгород.

георгиевский собор Юрьева монастыря.

интерьер. Хоры

Новгород.

георгиевский собор Юрьева монастыря.

интерьер. Хоры

Новгород.

Георгиевский собор Юрьева монастыря.

Общий вид с юго-запада

Новгород.

Георгиевский собор Юрьева монастыря.

Общий вид с юго-запада

В расположении памятников, в их легкой обозримости с реки, когда все они от холма детинца охватывались одним взглядом, есть намеренная демонстративность. Получается некоторый парадокс. В Новгороде 1120 - 1130-х годов реальная власть все более сосредоточивается в руках боярской верхушки и посадника, но эти круги еще не могут выразить себя с какой-либо полнотой в искусстве. Законодателем вкусов и обладателем квалифицированных кадров строителей по-прежнему остается князь. И хотя реальная власть князя все время уменьшается, возводимые по его заказу постройки дают зримую и впечатляющую картину его могущества и определяющей роли в формировании города. Быть может, именно ускользание действительного авторитета является одной из причин интенсивного княжеского строительства в первой трети XII в.

Раскопки М. К. Каргера на Городище (Каргер М. К. Памятники древнего зодчества. - Вестник АН СССР, 1970 № 9, с. 79-85.) выявили тождественность плана самой ранней - Благовещенской - церкви планам Никольского и Георгиевского соборов. Это обстоятельство еще раз продемонстрировало однородность ряда памятников и стало подтверждением давно выдвинутого мнения о мастере Петре как авторе сохранившихся построек (Грабарь И. Древнейшие храмы Новгорода.- В кн.: Грабарь И. История русского искусства. М., б. г., т. 1, с. 177-180: Некрасов А. И. Великий Новгород. М., 1924, с. 23; Каргер М. К. Новгородское зодчество.- В кн.: История русского искусства. М., 1954. т. II, с. 30.)и, если сделать следующий шаг, главном зодчем княжеской артели.

Подобная точка зрения весьма основательна и во многом справедлива, но все же она оказывается недостаточной для объяснения становящихся постепенно все более очевидными различий между сохранившимися памятниками.

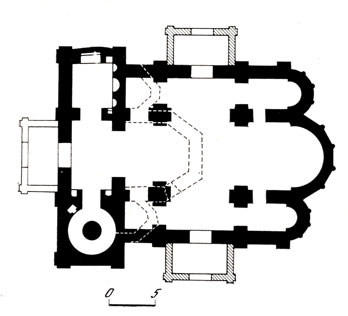

На рубеже XI - XII вв. Владимир Мономах, объезжая свои земли, основывает каменные соборы в Смоленске, Суздале, устраивает крепости. Поскольку в этих местах каменного строительства до того не велось, то нет сомнения, что все работы производила артель, ездившая с князем и ему принадлежавшая. Точно так же, вероятно, следует отнестись и к новгородскому строительству сына Владимира Мономаха, Мстислава Владимировича. Начатый по его повелению в 1103 г. храм Благовещения на Городище возводили не местные зодчие - таковых не было: после окончания строительства Софийского собора прошло уже пятьдесят лет. Это были пришлые мастера, и прийти они могли только с юга, из Киева или Переяславля. На юге в начале XII в. был выработан тип кубовидного храма с позакомарным завершением фасадов, он и был использован в Новгороде. Если Благовещенский храм известен нам только по плану западной его части, то Николо-Дворищенский собор позволяет судить в полной мере о степени принятия и переработки киевской традиции (Основные соотношения архитектурных форм исследуемых ниже соборов - Николо-Дворищенского, Георгиевского, Рождественского - были установлены К. Н. Афанасьевым. См.: Афанасьев К. Н. Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими. М., 1961.).

Николо-Дворищенский собор в основном соответствует киевскому образцу. Это четырехстолпный храм с нартексом, отделенным от основного помещения в нижнем ярусе и раскрытым в верхнем, на хорах. Три поднимающиеся на всю высоту основного объема апсиды, стены, завершенные идущими на одной высоте закомарами, расположение окон поясами, обходящими храм в двух уровнях под хорами и над хорами, сочетание поясов окон и поясов двууступчатых ниш аналогичны южному прототипу. И в то же время целое явно и значительно от него отлично.

Уже пятиглавие выглядит необычным, ибо оно в это время в южных областях не применяется. Если вспомнить местоположение собора - против Софии, его назначение - служить княжеским собором вместо утраченной князем Софии, то смысл пятиглавия, конкурирующего с софийским, как бы возобновляющим принадлежность пятиглавого собора князю (хотя и другого), становится очевидным, и мы должны его считать требованием заказа Мстислава.

Но более всего отличает собор от канонического типа изменение пропорций. Если в южных памятниках высота стен храмов превышает ширину главного нефа в 2 - 2,5 раза, то здесь - в 3,5 раза (высота более широкого собора в Каневе равна 13 м, а здесь хоры находятся на высоте почти Им, высота стен более 17 м). Общая высота собора лишь на 1,5 м меньше высоты Софии Киевской, а ведь ее плановые размеры в 1,5 раза больше.

В поисках объяснения резкой увеличенности вертикальных размеров одно совпадение производит впечатление не случайного. Высоты расположения хор в Никольском соборе и Софии Новгородской точно совпадают - 10,8 м. Приняв во внимание назначение хор - служить местом пребывания князя и его приближенных во время службы,- можно думать, что высота хор, равная соответствующему размеру Софийского собора, была также требованием заказа. София и для князя, и для зодчих являлась образцом, причем некоторые соотношения и элементы были повторены «буквально», «процитированы».

В композиции храма легко заметить и иные параллели с Софией. В последней апсиды не отделялись от идущих впереди нефов заплечиками, ни выступающими, ни западающими, поэтому ширина апсид и нефов равна. В Никольском соборе, по общепринятому в начале XII в. канону, делаются выступающие заплечики, сокращающие ширину апсид. Но к востоку зодчие сводят заплечики на нет и восстанавливают соотношения Софии, из-за чего апсиды получают подковообразные очертания (Впервые отмечено в кн.: Афанасьев К. Н. Указ. соч., с. 79.).

Северный и южный фасады в центральных пряслах прорезаны парами окон в двух уровнях. Этому не найти примера в памятниках южных земель, но принципиально так же были расположены окна основного объема Софии. Четное число проемов лишает прясла выявленной средней оси и содействует мерности горизонтального, опоясывающего храм движения рядов окон, ниш, самих прясел. Фасады трактованы как боковые.

Западный фасад Софии имел в среднем прясле одно широкое окно - и, следуя примеру, зодчие Николо-Дворищенского собора центрируют западный фасад, помещая в его среднем прясле группы из трех окон и трех ниш.

В южнорусских постройках своды рукавов креста опираются на переброшенные от столбов к стенам малые арки поступенно, то есть зодчие зрительно отчетливо выводят эти арки и ставят на них основания полуциркульных сводов. В Никольском соборе эти соотношения сбиты, смазаны, арки как бы врезаются в своды, из-за чего хоры, поднятые выше середины храма, кажутся несколько вторгающимися в своды, несколько нарушающими согласие и уравновешенность ритмики криволинейных очертаний общей композиции. Примерно подобные соотношения можно обнаружить в Софии Новгородской как в основном объеме, так и в галереях.

Пространство в целом выглядит слишком высоким и несколько затесненным столбами и лопатками (при меньшей ширине нефов толщина стен и столбов приравнена опять-таки к размерам Софии). Сильная расчлененность довольно массивных форм сочетается с большой высотой здания и особой ролью хор. Храм кажется пронизанным энергией, активность композиции усиливается ярким светом многочисленных окон (24 в стенах и 24 в барабанах глав). Начало церемониальное и княжеское выявлено недвусмысленно, начало созерцательное несколько оттеснено.

В Никольском соборе, таким образом, легко выделить черты южной традиции и элементы, обязанные своим появлением стремлению повторить Софию Новгородскую. Слияние двух начал настолько объясняет почти все в общей структуре здания и в ее отдельных частях, что сложно ответить на самый существенный вопрос - проявилась ли здесь самостоятельная художественная воля, стремление создать определенную эмоциональную атмосферу (отличную от традиционной, возникающей само собой)? Кажется, что в интерьере храма подобной оригинальности немного, он поражает однообразной мерностью, нейтральностью кратных членений. Толщина стены служит своеобразным модулем, четыре таких модуля определяют ширину главных, два - боковых нефов.

Западная и восточная части здания оказались равновеликими (от центра подкупольного квадрата до западной стены и до стены средней апсиды). Протяженные своды западного и восточного рукавов, взаимно дополняя друг друга, приводят к некоторой продольной ориентации пространства. Однако ее формирование обезличено невыбрапностью, равнонаправленностью движения в обе стороны. Центричность движения сводов пока еще полностью определяет соотношения пространственных зон.

Удачнее собор выглядит снаружи, где высокий объем из-за размещения пятиглавия над его центром приобретает особую слитность. Цельность композиции поддерживается равными по ширине закомарами, ритмической перекличкой арочных завершений закомар, проемов, ниш, барабанов. Фасады выглядят индивидуализированными: западный - главный, северный и южный - боковые, восточный - замыкающий. Создается впечатление, что наружному облику здания и его градостроительной роли зодчие уделили большее внимание, чем организации внутреннего пространства.

Следующий шаг на пути развития новгородской архитектуры сделан в Георгиевском соборе Юрьева монастыря. Он является наиболее развитым воплощением типа княжеского храма (хотя и возведенного князем в монастыре). Представляющий собой тот же сплав - киевской традиции и подражания Софии Новгородской, он больше Софийского собора (ширина центральных нефов такая же, боковые - шире) и, что является главным, значительно усложнен и индивидуализирован творческой волей зодчего - мастера Петра. Стремление подчеркнуть структурность и пространственность здания привело к удивительной ясности и выве-ренности композиции. Внутри храма совершенно нет ощущения затесненности, которая, хотя и в небольшой степени, давала себя знать в Никольском и Софийском соборах. Все соотношения форм приобрели непререкаемую убедительность.

Хотя хоры помещены почти столь же высоко, как в Никольском соборе, они уже не выглядят затиснутыми под своды, ибо сам храм значительно выше (высота стен более 20 м). Западная и восточная части здания уже не равновелики, ибо, увеличивая ширину малых нефов (они в три раза больше толщины стены), восточный неф мастер делает лишь вдвое шире этого же размера. Восточная часть выглядит несколько сокращенной, восточные ячейки этим несколько объединяются и обособляются. В храме как бы начинает улавливаться деление на основное помещение для молящихся и меньшее, алтарное, ощущаемое единым в своей собранности в поперечном направлении с севера на юг и как бы предстоящее перед основным. Но здесь это лишь намек, собор еще внутри продолжает мыслиться как центрическая система, и даже тонкое смещение в боковых нефах, чьи оси как бы расходятся к востоку (от центров арочных проходов из нартекса к окнам апсид, смещенных к восточным углам храма), объединяет пространство в некотором движении вокруг центрального ядра.

Все эти акценты и пространственные эффекты заставляют подозревать умную и целенаправленную творческую волю зодчего, обнаруживаемую в безупречной логичности и холодноватой интеллектуальности композиции. Активность структурного ритма и материальная весомость форм придают интерьеру удивительную зрелищность, в которой есть самодовлеющий оттенок. Подобная эмоциональная окрашенность хорошо связывается с торжественностью княжеского выхода, но скорее затрудняет переход к созерцанию и самоуглублению.

Снаружи Георгиевский собор столь же грандиозен, как и внутри. Однако странным образом та же равная мерность, которая ощущалась в интерьере Никольского храма, проявляется здесь во внешнем облике - изобилием однообразных окон, ниш, расположенных поясами. Выверенность композиции получает оттенок своеобразного академизма, почти, правда, изгоняемого смелостью асимметричного объемного построения и чувством мощи каменной кладки, не стесняемой излишне строгими линиями и плоскостями.

Георгиевский собор - это завершение развития княжеской архитектуры Новгорода, как таковое он есть и вершина эволюции, и ее конец. Очень интересно почувствовал подобную ситуацию А. И. Некрасов: «Несомненно, Петр в своем художественном чувстве строителя шел по пути ко все более и более грандиозному и вместе с тем простому... По существу этот путь был рискованным, так как эффект достигался вовсе не изобретением новой системы; должен был настать момент, когда упрощать уже больше нечего, увеличивать же размеры до бесконечности можно лишь мысленно, но, наконец, оказаться не в состоянии воспроизвести их в действительности. По-видимому, в этот тупик и попал Петр... В мастере Петре впервые обнаружилась собственная художественная воля Новгорода, которая нащупывала пути, но напала на ложный. Нельзя было для нового вкусового эффекта подгонять старую систему, следовало создать новую». Думается, что не совсем точно говорить о ложном пути зодчего, ибо, как кажется, Петр не стремился к поискам нового, его привлекало наиболее яркое и полное воплощение старых идей, связанных с княжеской культурой. И здесь он достиг совершенства - предельного, что остро сформулировано А. И. Некрасовым (Некрасов А. И. Указ. соч., с. 23-25.). Этот тупик не был чисто личным или только художественным, он выражал, скорее всего, природу самой княжеской культуры, которая в. этот период была заинтересована в консервативности явлений.

Новое движение начинается в Новгороде с построением Богородпце-Рождественского собора Антониева монастыря. Его облик настолько гипнотизировал исследователей принципиальной схожестью с остальными постройками, что уже много десятилетий держится гипотеза о создании его тем же мастером Петром (Каргер М. К. Указ. соч.) Лишь в последнее время начали отдавать себе отчет в том, как много нового в этом памятнике (Гладенко Г. В., Красноречъев Л. Е., Штендер Г. М., Шулъяк Л. М. Архитектура Новгорода в свете последних исследований. - В кн.: Новгород К 1100-летию города. М., 1964, с. 189-191.), причем того нового, которому принадлежит будущее.

Новгород.

собор Рождества Богородицы Антониева

монастыря, 1117 г. Общий вид с востока

Новгород.

собор Рождества Богородицы Антониева

монастыря, 1117 г. Общий вид с востока

Новгород.

Собор рождества Богородицы Антониева

монастыря. План

Новгород.

Собор рождества Богородицы Антониева

монастыря. План

Новгород.

Собор рождества Богородицы Антониева

монастыря. Интерьер. Общий вид на восток

Новгород.

Собор рождества Богородицы Антониева

монастыря. Интерьер. Общий вид на восток

Новгород.

Собор Рождества Богородицы Антониева

монастыря. Интерьер. Общий вид с юга

Новгород.

Собор Рождества Богородицы Антониева

монастыря. Интерьер. Общий вид с юга

История возведения здания сама по себе не совсем обычна. Это монастырский собор, и заложен он игуменом; по существу он является первой некняжеской постройкой Новгорода (правда, мы все же ничего не знаем точного о церкви Федора 1115 г.).

Новгородским епископом Антоний признан был игуменом своего монастыря лишь в 1131 г., и этим епископом был Нифонт, Очевидно, Антония не признавал игуменом Иоанн, бывший епископом с 1108 по ИЗО г. Построить каменный собор в Новгороде при неприязни епископа можно было бы только с помощью князя.

В самом деле, общая композиция настолько сближает собор с княжескими памятниками, что участие в его создании тех же зодчих становится весьма вероятным. Если же дать себе отчет в том, что иных строительных артелей, кроме княжеской, в Новгороде в начале XII в. просто не было, то предположение превращается почти в уверенность. Правда, техника кладки стен и сводов здесь грубее и примитивнее, плинфа - менее регулярных размеров, встречаются ее утолщенные половинки, напоминающие брусковые кирпичи, больше применяется булыжный камень. Характер изменений таков, что вряд ли можно говорить о работе тех же каменщиков и о равных прежним материальных ресурсах. Скорее всего, лишь часть мастеров княжеской артели подвизалась на строительстве монастырского собора, остальные рабочие, очевидно, более низкой квалификации, были привлечены монастырем. Огрубление техники можно связать и с недостатком средств у заказчика.

Однако те же затруднительные обстоятельства могли освободить зодчих от точного следования выработанному типу, вкусы заказчиков получили возможность обнаружения. Это был выход за пределы прежнего социально-культурного круга, и новые идеи определили поиски зодчими новых форм.

Собор напоминает княжеские постройки пропорциями плана, лестничной башней, примыкающей к северо-западному углу, трехглавием, высотой устройства хор и общей преувеличенной высотой, делающей все новгородские памятники грандиозными независимо от их плановых размеров. Трудно поверить, что Рождественский собор на 2,5 м уже Дмитровского собора во Владимире.

Основные изменения композиции связаны с разделением внутреннего пространства и взаимной ориентацией частей. Приданная западным столбам восьмигранная форма объединила все пространство западной части храма. Сами столбы толще стен, они как бы включают в себя вынос лопаток, и основания подпружных арок вверху почти не выходят за их очертания (такой способ определения толщины столбов сохранится в Новгороде и во второй половине XII в.). Массивные опоры из-за замкнутости формы никак не ориентируют ни отдельные ячейки, ни все предназначенное для молящихся пространство. Эта однородность имеет не только художественный смысл. Молящиеся уже не делились на различные в своей социальной иерархии группы.

Хоры, хотя и сохраняющиеся здесь, своей полузакрытостью, сокращенностью приобретают совсем иной характер, превратившись из части основного пространства в помещение рядом с ним (Ковалева В. М., Штендер Г. М. О формировании древнего архитектурного облика собора Антониева монастыря в Новгороде.- КСИА, М., 1982, 171, с. 54-60.). Нартекс и хоры над ним обособлены и своей мерой, они не в два (как малые нефы), а в три раза шире толщины стены.

Основное пространство храма не только объединено, оно еще и вытянуто в направлении север - юг. Это совсем новая черта в крестово-купольных храмах Новгорода. Она образована с помощью форм, вызывающих невольные ассоциации с романской архитектурой. Конечно, прежде всего речь идет о модных восьмигранных столбах, но не менее интересно использование каменных плит. Плит в пятах арок не было ни в Никольском, ни в Георгиевском соборах. Здесь они появились, причем двух размеров: тонкие - в лопатках стен и значительно более толстые крестчатые - в четырех центральных столбах. Утолщение плит своей основной причиной могло иметь неполное совпадение столбов с основаниями подпружных арок, из-за чего последние нуждались в некоторой дополнительной опоре. Столь толстые плиты зрительно становятся похожими на капители, от которых расходятся арки. Очень соблазнительно связать подобные формы с влиянием романского искусства, привнесенным самим Антонием - «Римлянином». Однако объединение внутри общей системы кре-стово-купольного храма пространства для молящихся с его противопоставлением алтарным помещениям было найдено в византийской архитектуре с появлением в качестве опор круглых полированных колонн с настоящими капителями. Приемы организации пространства и их смысл в Рождественском соборе оказываются скорее византийскими, а вот «облачения» приемов - как бы романскими.

Все здание разделено на поперечные зоны - нартекс, наос и алтарную часть. Для устройства алтарной преграды - сплошной и довольно высокой (роспись на столбах начинается на уровне 6 м) - в восточной паре столбов не сделаны западные, обращенные в сторону подкупольного квадрата лопатки. Подпружные арки здесь повисают, обрываются, опираясь на сильно вынесенные плиты - капители столбов (позже плиты здесь были стесаны). Отсутствие лопаток приводит к образованию широких, стенных по характеру плоскостей, за которыми теряется вертикальная столпообразная природа восточных опор. Возникает ощущение единой стены, отделяющей алтарь от наоса и прорезанной высокими арками примыкающих к ней апсид.

Единство и торжественность поперечной алтарной композиции подчеркивается росписью - «Благовещением» наверху и полуфигурами святителей, помещенными не по одной (что выявляло бы вертикаль), а по две, что создает как бы пояса росписи. Быть может, это явное противостояние наоса и алтаря повлияло на чуть проявившуюся особенность восточной части Георгиевского собора (см. выше). Цельность расположенного перед алтарем и ориентированного на алтарь пространства приводит к гораздо большему ощущению предстояния и ожидания, чем в других храмах. Властно привлекающая, несколько «шумная» зрелищность княжеских построек «стихает». Лопатки как бы вовсе отсутствуют в стоящих посреди храма опорах и не затесняют, не динамизируют интерьер в целом. Своды с их подпружными арками не совсем адекватны по структуре нижней зоне храма. Отнесенные к тому же очень высоко, они как бы отдаляются, и интенсивность их зрительного восприятия ослабевает. Разница верха и низа появляется впервые, а ведь она существенна для всей последующей архитектуры города. Движение и структурность верха теряют динамическую связь с зоной пребывания человека, которая оказывается гораздо более спокойной и созерцательной по своей эмоциональной выразительности.

Новый вкус проявился и во внешнем облике здания, с первого взгляда, правда, подкупающе похожего на Никольский и Георгиевский соборы. Здесь впервые в верхней зоне средних прясел появляется одно, а не два окна (Наблюдение Г. М. Штендера.), вместе с парой нижних окон создается группа из трех окон, обязательная в новгородском зодчестве до середины XIV в. Зодчие отказываются от ниш, расчленявших стену и пронизывающих каменный инертный массив ритмической активностью очертаний. Мастеров привлекает трактовка стены как ровной и спокойной оболочки пространства, интенсивность формирования наружного облика ослабевает. И хотя лопатки еще служат общей для всех памятников начала XII в. основой разработки фасадов, стилистическое изменение весьма заметно. И опять-таки именно такому пониманию архитектурной формы суждено утвердиться в дальнейшем.

Главным качеством применения новых элементов и соотношений в Рождественском соборе является осознанность извлекаемо-то из них художественного эффекта. Не существовало непреодолимых конструктивных или связанных с организацией строительства преград, которые могли бы помешать копированию предшествующих образцов. И если зодчие не пошли по этому пути, то мы должны объяснить их выбор волей новых заказчиков. Некняжеский монастырь с его бытом и культурой, чуткостью к духовному, созерцательному, сакральному определил новые идейные и художественные задачи для зодчих. В монастырской жизни не было места для той увлеченной демонстрации мирского могущества, социальной избранности и богатства, которая всегда ощутима в произведениях княжеского круга.

Новгородское храмовое строительство на протяжении XII в. встретилось уже с требованиями не княжеской, а более широкой и более демократической культуры. И первый раз это обнаружилось при строительстве собора Антониева монастыря. Новая архитектурная интерпретация проводилась под руководством княжеских зодчих, за образец был принят тип княжеского храма. Но при этом иной эмоциональный подтекст и иной художественный вкус подсказали заказчикам и зодчим формы и композиционные связи, утвердившиеся позднее как особые стилистические категории в новгородском зодчестве.

В Новгороде дольше, чем в других землях, великокняжеские вкусы и воззрения определяли жизнь искусства, поэтому смена их здесь новыми тенденциями знаменовала одновременно завершение развития культуры Киевской Руси, могучего государства восточных славян IX - XI вв.