- •Введение

- •Византийская архитектура VI - XII вв.

- •София Константинопольская, 532 - 537 гг. Интерьер

- •Бизи (Визе). Церковь св. Софии. IX в. (?) Интерьер

- •Дере-Агзы. Церковь. Интерьер, общий вид с хор на северо-восток

- •Салоники. Церковь Осиос Давид. V в. Аксонометрия

- •Гортина. Церковь св. Тита. VI в. Аксонометрия

- •Бююкада. Церковь, нач. VIII в. План

- •Эчмиадзин. Церковь Гаяне, 630 г. Интерьер, общий вид

- •Кемерли Килиссе (Панагия Пантовазилисса), кон. VIII в. План

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на центральную главу

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Карниз центральной апсиды. Нижний карниз

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на северную часть наоса

- •Константинополь. Мирелейон. Вид на своды наоса

- •Константинополь. Церковь Георгия в Манганах. 1040-е годы. План

- •Константинополь. Церковь Сергия и Вакха, 527-536 гг. Интерьер

- •Хиос. Неа Мони. 1040-е годы. Рисунок-реконструкция интерьера

- •Чанликилиссе, XI в. Общий вид церкви с юго-запада

- •Константинополь. Монастырь Пантократора. Западный фасад храмового комплекса

- •Константинополь. Фетие Джами, XI в. План. По т. Метью

- •Элегми (Куршунлу). Церковь, XII в. Интерьер, вид на алтарную часть

- •Древнерусская архитектура конца X - первой половины XI в.

- •Чернигов. Спасо-Преображенский собор. Западный фасад

- •Древнерусская архитектура середины XI - начала XII в.

- •Новгород. Софийский собор, 1054-1050 гг. Интерьер. Вид из северо-западного угла под хорами на своды

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с юга

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с востока

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры, 1073-1077 гг. Общий вид с севера (до разрушения)

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид с севера

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид на алтарную часть из южного рукава

- •Переяславль-Хмельницеий. Михайловская церковь, 1089 г. План по м. В. Малевской и п. А. Раппопорту

- •Остер. Церковь михаила архангела, ок 1100 г. План

- •Заключение

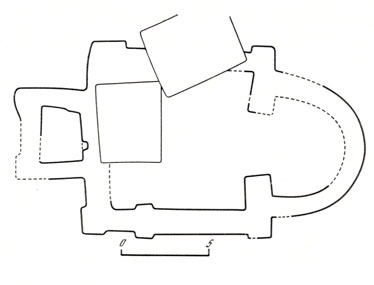

Переяславль-Хмельницеий. Михайловская церковь, 1089 г. План по м. В. Малевской и п. А. Раппопорту

Угловые части, в том числе и апсиды, были, скорее всего, двухъярусными (как в Календер Джами), поэтому для их соединения надо предположить и двухэтажность галерей. Видимо, двухэтажные галереи летописец называл «великою пристроек»» (Ипатьевская летопись под 6598 г.- В кн.: ПСРЛ. М., 1962, т. 2, стлб. 200.). Галереи внизу и вверху тесно соединялись с пространством наоса, целое образовывало подобие единого пятинефного сооружения, что, как и ясную обрисованность центрального пространственного креста, можно рассматривать как некоторое подражание Софийским соборам середины XI в. Вспомним, что подобные же черты Календер Джами побудили Н. И. Брунова реконструировать последнюю как пятинефную постройку.

Храм был одноглавым, стены завершались закомарами. Однако Михайловская церковь обладала и некоторыми новыми, незнакомыми русским памятникам чертами. Она имела лишь одну граненую апсиду, завершавшую выступавший прямоугольный алтарь. Вероятно, угловые объемы жертвенника и дьяконника были понижены, как обычно при сложной композиции восточной части. В Переяславле повторилась ситуация, имевшая место и в Киеве, и в Новгороде,- некоторые черты Михайловской церкви сделались характерными для последующего местного строительства. От конца XI в. нам известны остатки четырех храмов. Эти храмы представляют собой новое для эпохи явление. Они не были ни общегородскими, ни дворцовыми сооружениями, одна церковь служила усыпальницей, три других, скорее всего, являлись приходскими; их композиционные решения весьма оригинальны.

Церковь на пл. Воссоединения (Раппопорт П. А. Русская архитектура X - XIII в., с. 35 - 36, № 50.)могла бы считаться обычным представителем типа маленького четырехстолпного крестово-купольного трехапспдного храма, если бы не резкая вытянутость центрального квадрата, делающая невозможным размещение над ним главы. Рукава креста настолько неровны, что восточный и западный оказались бы на метр с лишним ниже боковых.

Другая трехапсидная церковь - предположительно св. Андрея (Там же, с. 33-34, № 46.) - является бесстолпным храмом с размером наоса 5,8 X Х6,6 м, окруженным с трех сторон галереями. Это уже напоминает композицию Михайловской церкви, не было бы совсем невероятным существование небольших аркад (или хотя бы арочных проемов) между центральным пространством и галереями по типу перистильных храмов.

Два других храма - на Советской улице и Спасская (?) церковь - от Михайловской церкви заимствуют одноапсидность. Почти квадратное помещение первого памятника (Там же, с. 35, № 48.) трансформируется в прямоугольное, поперечно ориентированное лопатками, обозначающими зону нартекса. Спасская церковь, служившая усыпальницей (Там же, с. 36, № 51.), имеет в восточной стене по сторонам центрального алтаря ниши, на первый взгляд свидетельствующие об устройстве в углах церкви жертвенника и дьяконника; алтарная преграда в таком случае должна была проходить по линии восточных столбов. Однако впма и престол в ней устроены не между восточными столбами, а находятся в удлиненном выступе главного алтаря. Сохранившееся мощение пола поливными плитками не имеет никаких разделений по линии восточных столбов, а вот начало вимы отмечено в полу ступеньками. Очевидно, алтарная преграда находилась здесь, а ниши в углах могли служить алтарями маленьких приделов или молелен.

Переяславль-Хмельницкий.

Церковь На Советской улице, конец XI в.

План

Переяславль-Хмельницкий.

Церковь На Советской улице, конец XI в.

План

Переяславль-Хмельницкий.

Церковь-усыпальница (Спасская), конец

XI в. План

Переяславль-Хмельницкий.

Церковь-усыпальница (Спасская), конец

XI в. План

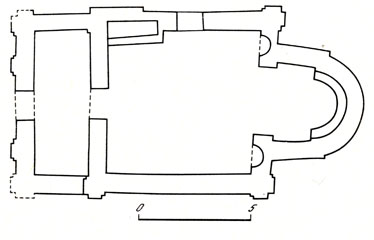

Найденные остатки свинцовых листов кровли дают основание думать о сводчатом перекрытии здания, хотя и здесь очевидная прямоугольность наоса затрудняет понимание того, как была поставлена глава. Во всех этих памятниках реконструкция перекрытий трудно разрешима. Размерами, некоторыми своими деталями они напоминают близкие им по размерам храмы Болгарии X в. - Виница, Патлейна, Бел Бряг и др. (Krautheimer R. Op. cit., p. 266-267.). Еще один подобный храм был выстроен, вероятно, в конце XI в. в Остерском городке, его композиция близка приемам переяславльского зодчества. Это одноапсидный храм, лопатки боковых стен выделяют нартекс. Известно, что над нартексом существовали хоры на сводах (Раппопорт П. А. Русская архитектура X-XIII в., с. 38, Л» 54.). Окна на стенах храма располагались в двух уровнях, выше и ниже хор. Сохранившееся восточное окно южной стены расположено почти около угловой лопатки. Это могло бы свидетельствовать о типичном делении южной стены: в центре - портал, по сторонам от него - окна; тогда в верхнем ярусе должно было бы быть три окна. Пара опор в западной части храма имела г-образную форму, из-за чего центральное пространство уподоблялось самостоятельному храму, а нефы приобретали характер галерей, обхода. В северо-восточном углу, в примыкающей к апсиде стене устроена очень узкая высокая апсида с таким же, как в центральной апсиде, окном. Можно было бы думать, что в углу располагался жертвенник, но включенность, как и в Спасской церкви Переяславля, вимы в пространство удлиненной апсиды может быть аргументом и здесь для размещения алтарной преграды по линии арки перед апсидой.