- •Введение

- •Византийская архитектура VI - XII вв.

- •София Константинопольская, 532 - 537 гг. Интерьер

- •Бизи (Визе). Церковь св. Софии. IX в. (?) Интерьер

- •Дере-Агзы. Церковь. Интерьер, общий вид с хор на северо-восток

- •Салоники. Церковь Осиос Давид. V в. Аксонометрия

- •Гортина. Церковь св. Тита. VI в. Аксонометрия

- •Бююкада. Церковь, нач. VIII в. План

- •Эчмиадзин. Церковь Гаяне, 630 г. Интерьер, общий вид

- •Кемерли Килиссе (Панагия Пантовазилисса), кон. VIII в. План

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на центральную главу

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Карниз центральной апсиды. Нижний карниз

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на северную часть наоса

- •Константинополь. Мирелейон. Вид на своды наоса

- •Константинополь. Церковь Георгия в Манганах. 1040-е годы. План

- •Константинополь. Церковь Сергия и Вакха, 527-536 гг. Интерьер

- •Хиос. Неа Мони. 1040-е годы. Рисунок-реконструкция интерьера

- •Чанликилиссе, XI в. Общий вид церкви с юго-запада

- •Константинополь. Монастырь Пантократора. Западный фасад храмового комплекса

- •Константинополь. Фетие Джами, XI в. План. По т. Метью

- •Элегми (Куршунлу). Церковь, XII в. Интерьер, вид на алтарную часть

- •Древнерусская архитектура конца X - первой половины XI в.

- •Чернигов. Спасо-Преображенский собор. Западный фасад

- •Древнерусская архитектура середины XI - начала XII в.

- •Новгород. Софийский собор, 1054-1050 гг. Интерьер. Вид из северо-западного угла под хорами на своды

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с юга

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с востока

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры, 1073-1077 гг. Общий вид с севера (до разрушения)

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид с севера

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид на алтарную часть из южного рукава

- •Переяславль-Хмельницеий. Михайловская церковь, 1089 г. План по м. В. Малевской и п. А. Раппопорту

- •Остер. Церковь михаила архангела, ок 1100 г. План

- •Заключение

Новгород. Софийский собор. Общий вид с востока

Счастливая сохранность Софийских соборов Киева и Новгорода не находит, к сожалению, аналогии в Полоцке, где был воздвигнут третий Софийский собор середины XI в. От него уцелели нижние части стен и столбов, лишь апсиды поднимаются на высоту около 11 метров. Он был подобен своим предшественникам в Киеве и Новгороде по основной композиционной идее - пяти-нефный, с обширными хорами, с двухэтажными аркадами в рукавах креста, многоглавый (Исследования последних лет впервые за многие годы дали научное направление изучению собора. См.: Булкин В. А., Раппопорт П. А., Штендер Г. М. Раскопки памятников архитектуры в Полоцке. - В кн.: Археологические открытия в 1976 году. М., 1977, с. 400-401 (далее - АО 1976); Они же. Раскопки памятников архитектуры в Полоцке. - Археологические открытия 1977 года. М., 1978, с. 410 - 411; Булкин Вл. А., Булкин Вас. А., Смирнов В. И., Ратнер И. Е. Работы в Полоцке. - В кн.: Археологические открытия 1978 года. М., 1979, с. 430-431; Булкин В. А. Работы на Верхнем Замке в Полоцке.-Археологические открытия 1979 года. М., 1980, с. 358-359. Долгое время западные апсиды собора считались первоначальными, но теперь выяснено, что они сооружены позже с использованием плинфы разрушающихся частей собора (АО 1976, с. 400).).

Техника его кладки значительно ближе Киеву, чем Новгороду, о такой же близости свидетельствует расчленение апсид двухступенчатыми нишами, отсутствующими в Новгороде.

Однако существуют основания для сближения и с новгородской постройкой. Оба близки по размерам (полоцкий собор немного меньше - сторона квадрата 5,85 против 6,2 м), аркады и тут и там были двойными. Еще интереснее и неожиданнее совпадения высот. Сохранившееся в южном крыле западной стены окно аналогично положению и уровню (4,9 м) такого же окна новгородского собора (Все высотные размеры Софии Полоцкой любезно сообщил мне В. А. Булкин.), подобные окна обычно настолько тесно связаны с системой перекрытий под хорами, что в данном случае могут свидетельствовать о равной высоте хор обоих памятников (На соседней с окном лопатке в Полоцком соборе могли бы быть остатки пят малых арок нижнего яруса, поэтому желательно здесь в будущем сделать необходимый зондаж.). Высота хор в Новгороде резко индивидуальна и чрезмерна по отношению к каноническому образцу Киевской Софии, повторение ее в меньшем полоцком соборе было бы явной ориентацией на новгородскую Софию.

Полоцк.

Софийский собор. апсиды, серед. XI в. Вид

с юго-востока. Значительный культурный

слой скрывает нижнюю часть апсид с

поясом расчленяющих их стены ниш. Видимые

на снимке нижние ниши были окнами, на

центральной апсиде находилось три окна,

на боковых - по одному. Выше окон проходит

еще один ряд ниш, над которым, вероятно,

в каждой апсиде находилось еще по одному

окну.

Полоцк.

Софийский собор. апсиды, серед. XI в. Вид

с юго-востока. Значительный культурный

слой скрывает нижнюю часть апсид с

поясом расчленяющих их стены ниш. Видимые

на снимке нижние ниши были окнами, на

центральной апсиде находилось три окна,

на боковых - по одному. Выше окон проходит

еще один ряд ниш, над которым, вероятно,

в каждой апсиде находилось еще по одному

окну.

Аргументы в пользу этого же предположения дает и построение алтарной части. Окна центральной апсиды в Полоцке начинаются на высоте 4,6 м, что опять-таки близко новгородскому памятнику и отлично от киевского (вспомним, что в Новгороде окна, первоначально устроенные ниже, были переделаны). Положение окон стало, вероятно, причиной появления высокого (более 2 м), соответствующего по уровню окнам орнаментального пояса, отделявшего изображения святителей от проходившей над окнами «Евхаристии» (последней снаружи соответствует пояс высоких - выше окон - ниш, 2,85 против 2,38 м).

Сейчас выше ниш проходят небольшие окна XVIII в., но, судя по перепаду в толщине стен, их основаниями служат остатки древних окон. Если это действительно так, то центральная апсида, как и в Новгороде, оказалась бы двусветной, и уровень начала верхних окон - 10,5 м - был бы одинаковым. А в Новгороде ему соответствует уровень хор.

Ниши на апсидах аналогичны приемам киевской архитектурной школы, однако на стенах собора - западной с сохранившимся окном и восточной - по сторонам апсид ниш нет, что похоже только на Новгородскую Софию.

Полоцк.

Софийский собор. Интерьер. Центральная

апсида. Внизу видны скамьи синтрона. В

правой части снимка зондажом открыта

высокая полоса орнаментальной росписи

в уровне окон апсиды (где обычно находились

изображения святителей). Зондаж, видимый

в средней части снимка (вверху), показывает

место бокового окна - видна обрамляющая

его полоса и над ней изображение ноги

и нижняя часть одеяния фигуры апостола

Петра из композиции «Евхаристии». Окна,

очевидно, поднимались от уровня, где

сейчас находятся базы колонн. Ниже окон

(где сделаны высокие постаменты) остается

зона росписи, в которой могли быть

помещены изображения святителей.

Полоцк.

Софийский собор. Интерьер. Центральная

апсида. Внизу видны скамьи синтрона. В

правой части снимка зондажом открыта

высокая полоса орнаментальной росписи

в уровне окон апсиды (где обычно находились

изображения святителей). Зондаж, видимый

в средней части снимка (вверху), показывает

место бокового окна - видна обрамляющая

его полоса и над ней изображение ноги

и нижняя часть одеяния фигуры апостола

Петра из композиции «Евхаристии». Окна,

очевидно, поднимались от уровня, где

сейчас находятся базы колонн. Ниже окон

(где сделаны высокие постаменты) остается

зона росписи, в которой могли быть

помещены изображения святителей.

Желательно тщательное и целенаправленное изучение всех кладок (и не только чисто археологическое) для того, чтобы нам стали понятнее облик собора и особенности его генезиса. Но и сейчас ясна его принадлежность особому художественному и историко-культурному явлению - Софийским соборам середины XI столетия. Помимо посвящения, назначения общей композиции, строительной техники, их объединяет даже градостроительная ситуация: София Киевская ставится на территории нового города Ярослава, София Новгородская - в укрепленном и расширенном детинце, София Полоцкая связана с перенесением сюда центра города со старого городища.

Отмечая подобную общность, нельзя одновременно не поразиться творческой активности искусства XI в. Каждый из соборов обладает редкостной оригинальностью облика. Полоцкая София выделяется удлиненной алтарной частью. Восточные подкуполь-ные столбы находились в основном пространстве храма, алтарная преграда перемещалась, видимо, на один неф к востоку. План выглядит симметричным не только по продольной, но и по поперечной осям, особенно если учесть, что на месте поздних западных апсид мог располагаться нартекс.

В западной части собора хоры были устроены, скорее всего, как в киевском и новгородском памятниках. В восточной части они могли бы распространиться в удлиненные промежуточные нефы и превратить боковые апсиды в двухэтажные. Но выделен-ность внизу трех средних нефов говорит скорее здесь о сохранении обычного деления: хоры продолжены к востоку лишь над крайними нефами, три апсиды открывались на всю высоту, и поэтому (что было новым) пара высоких крестообразных столбов свободно поднималась перед ними, не будучи пересекаемой хорами.

Пример черниговского собора показывает, что алтарная часть могла быть выделена общим ее понижением. «Список русских городов дальних и близких» упоминает о семи главах Полоцкой Софии (НПЛ, с. 476.) . Пять из них, вероятнее всего, располагались канонично - центральная и четыре рядом с ней между сводами рукавов креста. Еще две поднимались либо над западным нефом, либо принадлежали двум лестничным башням (Вопрос о лестничных башнях собора и западной галерее остается пока невыясненным. В публикациях упоминается о возможном размещении башен у южного прясла западного фасада (АО 1976, АО 1977, АО 1978) и у западного прясла северного фасада (АО 1978). Однако окончательные суждения потребуют новых зондажей. Трудно также, имея в виду все остальные памятники XI в., представить собор без нартекса (западной галереи), а в последующих публикациях он не упомянут (АО 1978 и АО 1979).), что было бы еще некоторой аналогией новгородскому храму.

Западная стена имела лишь один проем - в центре, поэтому входы на лестничные башни вели извне или же из нартекса (западной галереи).

Еще один вопрос связан со стилистической природой форм полоцкого собора. Его датировка с большой вероятностью ограничивается временем до 1066 г. В этом году полоцкий князь Всеслав захватил Новгород и увез из его главного собора паникадило, что сразу, естественно, вызывает предположение о его намерении украсить драгоценным трофеем святыню родного города. В черниговском соборе все апсиды полукруглые, хотя тяги на средней апсиде придают ей, начиная с уровня окон, граненый вид. В Софийских соборах Киева и Новгорода средняя апсида - граненая, в постройках Киева второй половины XI в. все апсиды граненые. В этой линии кажется странным наличие трех круглых апсид в полоцком соборе (АО 1979, с. 358. ). Идущие от самого цоколя тяги, ниши - все это аргументы в пользу граненых форм.

Эти же соображения заставляют еще раз задуматься и о форме столбов двойных аркад внутри собора. От западного столба сохранилась нижняя часть, потерявшая точную форму, от северного - круглый отпечаток на растворе. Обычно нижняя часть граненых столбов скругляется, часто столб ставится на квадратное основание. Квадратный цоколь имеют даже колонны черниговского Спаса. Предлагаемое решение - все столбы в аркадах Полоцкой Софии круглые (АО 1976, с. 400. )- не кажется бесспорным.

Причины появления Софийских соборов в трех главнейших русских городах очевидны. Огромные роскошные пятинефные храмы стали центрами духовной жизни, воплотив в себе новое мировоззрение и торжественную силу княжеской власти на Руси, Ярослав Мудрый выстроил Софию Киевскую, вместе с сыном он выступил заказчиком собора в Новгороде. Близость киевского и новгородского памятников предопределена уже этим, аналогичность же им главного храма Полоцка, чьи князья все столетие враждовали с Киевом, грабили Новгород, оказывается несколько неожиданной. Она, вероятно, должна восприниматься не только как желание «не уступить», но и как показатель общности культурного склада всех русских земель. Быть может, этому способствовало, вопреки княжеским усобицам, единство церковной организации.

Не может быть сомнения в том, что далеким образцом для Руси была София Константинопольская. Ее масштаб, торжественные хоры, красота купольной композиции, происходившие в ней обряды вдохновляли и заказчиков, и зодчих. Но она была не только внешним образцом - повторялась ситуация ранней поры жизни Византии. Сам выбор посвящения главного храма и тогда, и в XI столетии не был случаен. Можно с полным основанием и для русских памятников повторить слова Н. П. Кондакова о Софии Константинопольской: «В силу своего соборного значения св. София... получила свое посвящение не какой-либо частной местной святыне или святому, но высшей религиозной идее» (Кондаков Н. П. Византийские церкви и памятники Константинополя. Одесса, 1886, с. 10.).

Универсализм идеи, связанной с понятием гармонично устроенного космоса, оказался близок великокняжеской культуре Киевской Руси, ее могуществу и торжественности. Об этом говорят памятники архитектуры, это же имел в виду русский летописец XI столетия, когда, восхваляя Софию, приводил слова Соломона: «Я, премудрость, вселила свет и разум и смысл я призвала. Мои советы, моя мудрость, мое утверждение, моя крепость. Мною цесари царствуют, а сильные пишут правду, Я любящих меня люблю, ищущие меня найдут благодать» (ПВЛ, ч. 1, с. 302.).

Русские Софийские соборы схожи с Софией Константинопольской еще одной чертой - типологической уникальностью. Они возникли как главные храмы крупнейших городов и земель. Их пятинефная структура родилась в Киеве из-за особых требований заказа, и она оказалась связанной с их посвящением. В сфере архитектуры XI столетия это явление творческое и особенное, определенное спецификой не только художественной, но и общекультурной и даже политической жизни киевского государства XI столетия.

Строительство Ярослава Мудрого стало школой для мастеров второй половины XI в., но при этом основные их поиски шли уже на основе традиционного трехнефного типа храма.

Архитектура Киева второй половины XI - начала XII в. представляет собой целостное художественное явление, преемственно связанное со строительством Ярослава Мудрого. Это эпоха возведения соборов важнейших киевских монастырей, великокняжеских и княжеских. Постройки возникают почти непрерывно друг за другом, а часто и одновременно, в Киеве формируется крепкая архитектурная школа со своими строительными и художественными традициями. Общий характер искусства по-прежнему родствен общевизантийским художественным явлениям, но киевскому искусству в целом свойственна особая монументальность. Грандиозность и разнообразие форм, связанные прежде всего с требованиями киевских заказчиков, сводчатые конструкции, вызывающее восхищение качество работ пробуждают ассоциации не только с кругом памятников Константинополя, «второго Рима», но и с созданиями Рима античного, с его инженерией и ремеслом.

Техника укладки с утопленным рядом остается обязательной, при этом зодчие увеличивают толщину плинфы и сокращают количество используемого в кладке необработанного камня. Поверхность стен становится подчеркнуто выравненной, организованной. Существование этой техники с несомненностью свидетельствует о продолжающихся контактах с архитектурой Константинополя (См. сноску 123 в главе «Византийская архитектура VI - XII вв.», особенно: Schaffer Н. Architekturhistorische Beziehungen zwischen Byzanz imd Kievei Rus in 10. und 11. Jahrhundert. - Istanbuler Mitteilungen, 1973 - 1974, Bd. 23/ 24, S. 206-207.). Прежние способы укрепления стен и фундаментов храмов деревянными связями продолжают существовать, дополняясь системой скрепляющих балки металлических стержней. Было время, когда исследователи подобные конструкции связывали с влиянием местного деревянного строительства (Шмит Ф. И. Заметки о поздневизантийских храмовых росписях.- ВВТ 1916, XXII (1915-1916), вып. 1/2, с. 105-112.). Справедливую критику этих воззрений дал М. К. Каргер (Каргер М. К. Указ. соч., с. 32, 36, 425-426.); для точного осознания процесса архитектурного развития надо указать на глубокую древность подобных приемов. О деревянных балках, связывающих и укрепляющих кладку, писал еще Витрувий (Марк Витрувий Поллион. Об архитектуре. «П., 1936, Книга первая, V, 3 (с. 36); Книга вторая, IX, 8 (с. 70); см. также: Сокольский Н. И. Деревообрабатывающее ремесло в античных государствах Северного Причерноморья. М.. 1971, с. 57 - 61; Гайдукевич В. Ф. Раскопки Тиритаки и Мирмекия в 1946 - 1952 гг.- МИА, 1958, № 85, с. 162; Кругликова И. Т. Дакия в эпоху римской оккупации. М., 1955, с. 47 - 48.), а деревянные колышки, которые вбиваются в основания фундаментных рвов, уплотняя их, известны нам и в памятниках античности (в том числе и Северного Причерноморья (Марк Витрувий Поллион. Указ. соч., Книга вторая, IX, 10 (с. 70); Книга третья, IV, 2 (с. 90); Сокольский Н. И. Указ. соч., с. 56-57; Eygun F. Cir-conscription de Poitiers.- Gallia, 1963, vol. XXI, fasc. 2, p. 453.)и западного средневековья. Все это входило в тысячелетнее наследие византийской и - шире - европейской архитектуры.

Основным процессом в зодчестве второй половины XI в. стало формирование особого типа трехнефного храма, послужившего каноническим образцом для всего последующего развития древнерусского искусства. Его появление связано с поисками новой формы завершения стен, при которой каждое прясло фасадов стало заканчиваться закомарой, и возникшее таким образом по-закомарное покрытие распространилось по всему периметру здания.

Закомары, то есть полукружия стен, отвечающие линиям идущих за ними сводов, являются характернейшей чертой византийских и, особенно, константинопольских построек. Они обычно соседствуют со скатными или горизонтальными завершениями, как это было и в первых русских памятниках (Спасо-Преображенский собор в Чернигове, София Киевская и София Новгородская), однако многоглавия русских соборов, в отличие от византийских построек всех регионов, создают центрические, исполненные сложного и постепенного развивающегося криволинейного ритма композиции. Чудо ритмического «круговращения», о котором с восторгом писали византийские авторы, передавая свои впечатления от интерьеров храмов, никогда не было выявляемо в наружном облике зданий самой Византии с такой полнотой.

Многоглавие русских памятников было связано с устройством в них обширных хор. Во второй половине XI в. хоры остаются лишь над нартексом и западными углами основного помещения (наоса) киевских храмов. Галереи, обязательные для эпохи Ярослава Мудрого, исчезают, так же, как и восточные приделы. Хоры, прежде освещавшиеся главами, теперь получают свет через большие окна в стенах храма; храмы становятся одноглавыми.

По киевской традиции хоры делаются высокими, поэтому со времен Софии Киевской русские храмы не имеют пониженных западных угловых компартиментов наоса, характерных для всего остального византийского мира. В Константинополе иногда встречается равновысотность центральных и угловых ячеек храма, связанная с превращением хор в обособленные помещения над угловыми зонами наоса (монастырь Липса, Эски Имарет Джами). В церкви Богородицы монастыря Липса мы даже видим некоторое подобие позакомарного завершения фасадов. Однако такие формы никогда не образуют в Константинополе отчетливого композиционного решения.

Некоторое увеличение значимости хор можно отметить в начале XII в. в храмах монастыря Пантократора. Но и здесь хоры располагаются только над нартексом. их поднятые на один уровень своды образуют общее закомарное завершение только западного фасада. Западные углы наоса остаются пониженными. В русских же памятниках хоры всегда заходят в угловые части наоса, и закомарная форма завершения распространяется не только на западный, но и на боковые фасады. Конструктивная схема в сравнении с постройками первой половины XI в. остается принципиально неизменной, но вместо глав традиционная система несущих арок завершается сохраняющими округлость и гибкость очертаний глав сводами и закомарами.

Уже в Михайловском соборе Выдубецкого монастыря, чье строительство началось в 1070 г., в верхней части лопаток сохранились до наших дней двойные уступы, свидетельствующие о наличии здесь изначально расположенных в одном уровне закомар. В последние годы была уточнена история строительства памятника (Раппопорт П. А. Русская архитектура X-XIII вв. Археология СССР. Свод археологических источников, Е1- 47. Л., 1982, с. 26-27, № 35. В книге П. А. Раппопорта суммирована литература по рассматриваемым памятникам, вышедшая до начала 1980-х годов, поэтому мы будем лишь дополнять эти сведения ссылками на последующие публикации: Мовчан И. И. Культовые постройки.- В кн.: Новое в археологии Киева. Киев, 1981, с. 202-212. ). Сначала выстроили сам храм, а затем к нему пристроили нартекс с лестничной башней в северной ячейке. Нартекс был пристроен так же, как лестничная башня и крещальня Спасо-Преображенского собора в Чернигове, - со своей примыкающей к храму стеной, независимо от стен самого храма. Это обстоятельство раскрывает понимание композиционной структуры соборов XI в. самими зодчими, для которых нартекс всегда являлся особой по своим функциям зоной храма. Разделяющие нартекс и наос стены никоим образом не являются здесь столбами, как и почти во всех остальных русских памятниках XI - XII вв.

Киев.

Михайловский собор Выдубецкого монастыря,

1070-1088 гг. Общий вид с северо-запада

Киев.

Михайловский собор Выдубецкого монастыря,

1070-1088 гг. Общий вид с северо-запада

Киев.

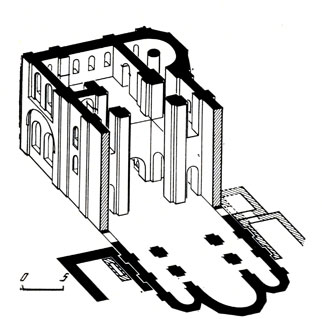

михайловский собор выдубецкого монастыря

. Аксонометрия

Киев.

михайловский собор выдубецкого монастыря

. Аксонометрия

Подобное соотношение заставляет еще раз обратить внимание на общепринятую классификацию русских церквей. Они обычно именуются крестово-купольными без всяких оговорок, а дальнейшим уточнением типа служит, как правило, число столбов, в которое без раздумья включаются простенки и апсид, и наптекса. Таким образом формируются понятия о четырех-, шести- или восьмистолпных храмах (См. сн. 3 главы «Древнерусская архитектура конца X - первой половины XI в.».).

Если мы обратимся к классическим византийским крестово-купольным храмам, таким, как храм св. Ирины, Календер Джами, Дере-Агзы, то станет очевидным, что русские храмы могут быть относимы к подобному типу лишь с большими оговорками. Главнейшие различия состоят в тех новых идеях, которые привнес тип храма на четырех колоннах.

Вряд ли возможно называть византийские крестово-куполь-пые постройки VI - XII столетий четырех- или шестистолпными (Krautheimer R. Early Christian and Byzantine architecture. Harmondsworth, Middlesex, 1965, p. 201-203.).Столбом можно назвать опору достаточно компактную, небольшую в своем горизонтальном сечении и достаточно центрическую. В византийских же памятниках подкупольные опоры имеют слишком сложную и дифференцированную форму, они чаще всего есть не что иное, как комбинация отрезков стен. В русских же памятниках термин столб (столп) вполне приемлем, ибо не только на плане, но и объемно эта форма выделяется вполне отчетливо. Подобное переосмысление крестово-купольного типа своим источником имеет структуру четырехколонных храмов, где внутри полностью исчезают стены и остаются лишь колонны. В памятниках Киева внутри тоже нет стен, но колонны заменяются столбами. Храмы от этого не становятся снова крестово-купольными, они по-прежнему относятся к типу вписанного креста. Трудно поэтому без соответствующих оговорок согласиться с мнением Р. Краутхаймера, который говорит о широком распространении построек крестово-купольного типа в русских княжествах (Idem. p. 208, 241-242.).

Храмы Киева (за исключением Софийского собора) - всегда четырехстолпны. Дополнительная пара опор с запада, приближающаяся по форме к крестообразным столбам, на самом деле всегда является частями прорезанной арками стены нартекса. Восточные же столбы так называемых восьмистолпных храмов есть не что иное, как части межалтарных стен, разделенных проходами (Еще раз отметим, что подобное наблюдение впервые было сделано К. Н. Афанасьевым, хотя, к сожалению, эта точка зрения не стала у него систематической и постоянной; см.: Афанасьев К. Н. Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими. М., 1961, с. 53.).

Возвращаясь к Михайловскому собору Выдубецкого монастыря, его надо определить как храм вписанного креста с нартексом; он имел сложную удлиненную алтарную часть. В константинопольских храмах XI-XII вв. алтарная часть всегда понижена, в черниговском Спасо-Преображенском соборе алтарь был; также обособлен от основной части здания некоторым понижением. Подобное же понижение, хотя как-то и исправлявшееся, существовало в Киевской Софии, некоторый аналог ему - боковые фасады Софии Новгородской. Можно предположить, что в Михайловском соборе и во всех близких ему постройках' алтарные части также были понижены. Выше указывалось на соответствующую форму алтарной части в Софии Полоцкой. Устройство обособленной алтарной части в памятниках рубежа XII - XIII вв. (Смоленск) связано, в таком случае, с бытовавшей на Руси к этому времени уже два века традицией.

Расположение форм на фасадах Михайловского храма свидетельствует об отсутствии твердо установившихся приемов. В западных пряслах боковых фасадов самого храма лопатки имеют сравнительно небольшой вынос, окна расположены в два яруса - под хорами и над ними, они очень сближены, ибо нижние подняты максимально (до уровня шелыг коробовых сводов за ними), а верхние начинаются прямо с уровня пола хор. Размеры проемов относительно невелики. В членениях стен преобладает ощущение легкой дифференциации поверхности, глубина стен не подчеркивается. Ряды ниш по низу стен и между поясами окон отсутствуют, лишь над верхним окном на северном фасаде устроена маленькая ниша; на южном фасаде такой ниши нет стена остается гладкой. Верхние окна не доходят до уровня пят закомар, они завершаются в уровне пят малых арок над хорами с этого же уровня начинаются уступы закомар; люнеты боковых закомар получаются высокими и глухими. Юго-западный ком-партимент храма перекрыт своеобразным, напоминающим купол, сомкнутым сводом (аналогичная форма была, вероятно в черниговском соборе) (Непонятно замечание Н. Г. Логвин о том, что в этом компартименте сохранился парус, доказывающий изначальное существование здесь световой главы; см.: Логвин Н. Г. Церковь Спаса на Берестове в Киеве.- Строительство и архитектура, 1983, № 7, с. 28.). Если так же завершался северо-западный угол Михайловской церкви, то все четыре закомары на западных углах храма были декоративными, их поля могли быть оставлены гладкими или были украшены небольшими нишами.

киев.

михайловский собор Выдубецкого монастыря.

южный фасад

киев.

михайловский собор Выдубецкого монастыря.

южный фасад

Киев.

Михайловский собор Выдубецкого монастыря.

Интерьер. Вид на хорах из юго-западного

угла на юго-восточнуб ячейку хор,

перекрытую сомкнутым сводом

Киев.

Михайловский собор Выдубецкого монастыря.

Интерьер. Вид на хорах из юго-западного

угла на юго-восточнуб ячейку хор,

перекрытую сомкнутым сводом

Средние прясла фасадов над порталами во втором ярусе имели по три окна, причем более высоких, нежели сохранившиеся в западных пряслах боковых фасадов (окна поднимались, вероятно, до пят закомар). К сожалению, невозможно установить, имелись ли в люнетах средних закомар окна. То, что в малых закомарах не было окон, не обязательно должно было приводить к их отсутствию в больших - подтверждением тому являются средние закомары черниговского собора. Однако в центральных закомарах Софийских соборов Киева и Новгорода окон не было.

Нартекс Михайловского собора относится уже к архитектуре несколько иного стиля. Все формы укрупнились, приобрели грандиозный характер. Появились глубокие трехуступчатые ниши, вынос лопаток увеличился. Верхние окна начинаются выше и имеют большую высоту, они поднимаются во всех пряслах до пят закомар. В поле закомар существовали ниши (возможно, и окна), причем в центральной закомаре западного фасада они образовали тройную группу.

Северный фасад лестничной башни - двухгранный (два прясла), лопатки как бы наложены на углы между гранями (пряслами), но начинающиеся над шиферными плитами лопаток закомары снова выявляют плоскости граней, лопатки здесь становятся гранеными.

Двухгранности северного фасада нартекса как бы соответствует четное число окон и ниш (по два) с южной стороны, но особенно интересна крупная арка, переброшенная между лопатками в уровне свода под хорами (хотя соответствие это не буквальное, хоры расположены несколько ниже). Зрительно южная часть нартекса становится не только двухъярусной, но и двухэтажной, что вызывает в памяти членения на фасадах церкви Панагии Халкеон в Салониках.

Нижние окна на западном фасаде нартекса опущены, ибо их размещению в прежнем уровне мешал бы свод над нартексом Разнесенность верхних и нижних проемов также способствует увеличению масштабности композиции. Судя по сохранившимся фрагментам кладок, южная часть нартекса была перекрыта Коробовым сводом, ориентированным с севера на юг, поэтому южная закомара западного фасада должна была быть декоративной (так же, как и все закомары у лестничной башни).

Заложенные в уровне пят арок над хорами шиферные плиты выходили в проемах окон на фасады храма, образуя своеобразные декоративные тяги. Шиферные плиты отмечали и пяты закомар. Выступ плит повсюду чрезвычайно невелик, их форма следует уступам окон и закомар. Это может служить свидетельством изначального отсутствия штукатурки на фасадах. Ю. С. Асеев справедливо замечает, что об этом же говорит наличие на стенах храма многочисленных граффити (Асеев Ю. С. Архитектура древнего Киева. Киев, 1982, с. 84; см. также: Высоцкий С А. Киевские граффити XI - XVII вв. Киев, 1985, с. 41 - 52.).

Укрупнение форм и их характер связаны, вероятно, с возводившимся одновременно Успенским собором Печерской лавры. Всеволод, заложивший Михайловский собор в 1070 г., с 1078 г. стал киевским князем. Зодчие, кончившие в 1077 г. возведение Успенского собора, были, видимо, привлечены им для завершения затянувшегося строительства собора своего фамильного монастыря; освящен был Михайловский собор в 1088 г.

Успенский собор Печерской лавры (1073 - 1077 гг.) явился самым грандиозным памятником архитектуры второй половины XI в. Диаметр его купола почти на метр превысил размер главы Киевской Софии. Отсюда общий характер форм - мощных, структурных, глубоко и сильно расчлененных. Хотя собор был разрушен в 1941 г., все же, благодаря кропотливым исследованиям Н. В. Холостенко, мы теперь знаем, что на его фасадах сложилась ставшая канонической система декорации из рядов нищ и окон, согласующаяся с основной конструктивной системой здания (Раппопорт П. А. Указ. соч., с. 23 - 25, № 33; Асеев Ю. С. Указ. соч., с. 78 - 92; Мовчан И. И. Указ. соч., с. 193-202.).

Первый ярус связей (выше фундамента) определяет высоту порталов и ниш по низу стен. Второй ярус связей заложен в пятах малых арок под хорами, его пересекают окна, поднимающиеся до пят сводов, несомых этими арками. Если в Михайловском соборе своды были коробовыми, их шелыги шли перпендикулярно боковым стенам и поэтому окна на последних поднимались почти до уровня пола хор, то здесь применение глухих куполов под хорами сделало неизбежным более низкое положение окон (как на западном фасаде Михайловского собора). Уровню хор на стенах храма соответствовал, вероятно, пояс меандра, как это предположил Ю. С. Асеев (Раппопорт П. А. Указ. соч., с. 24, рис. 4. ). Пояс меандра проходил и по верху апсид.

Третий ярус связей проходил в уровне пола хор, четвертый - в пятах малых арок под сводами храма. Четвертый ярус, как и второй, пересекают окна.

На реконструкции Н. В. Холостенко от уровня четвертых связей начинаются двойные обломы закомар, совпадающие в малых пряслах с пятами их полукружий. Вряд ли это правильно. Так не было в Михайловском соборе, где обломы опускались ниже пят, да и в средних пряслах Успенского собора обломы опускаются ниже. Следует подчеркнуть, что в обоих соборах уровень начала двойных членений закомар один и тот же.

С точки зрения Н. В. Холостенко, причиной новых соотношений форм является пониженность всех угловых частей здания, при которой малые закомары поднимаются только до уровня пят центральных. Этого не было на Михайловском соборе и, как нам кажется, не было на западной части Успенского собора. Подобное соотношение наблюдениями Н. В. Холостенко доказательно фиксируется лишь для восточной части здания (Холостенко М. В. Успенський собор Печерського монастиря.- Стародавшй Кшв. Ки1В, 1975, с, 152, рис. 40.). Напомним, что понижение восточных углов характерно для памятников Константинополя и предшествующих русских памятников. Но в этих же постройках западная часть повышена, имеет закомары на одном уровне с центральной (Эски Имарет Джами, церкви монастыря Пантократора, церковь Богоматери в Салониках, София Киевская и Новгородская, Михайловский собор). Уже это могло бы свидетельствовать о повышенности западной части Успенского собора и расположении в ней закомар на одном уровне.

Для подобного предположения существуют и прямые доказательства. Н. В. Холостенко при разборке руин Успенского собора обнаружил фрагменты тройной композиции из окна и двух примыкающих ниш с полуарочным завершением; он разместил эту группу в поле центральной закомары, ибо в его реконструкции для нее больше нет места. Подобная тройная композиция известна в памятниках Константинополя (Фетие Джами, нартекс монастыря Пантократора, Гюль Джами). При размещении в центральной закомаре расположение отдельных элементов групп должно было бы соответствовать трем ниже расположенным окнам. На реконструкции же все элементы сжаты в узкую группу.

Если учесть, что точная ширина окна не документирована (она приравнена Н. В. Холостенко большим окнам) и, судя по ширине ниш, должна быть уменьшена, то вся композиция могла бы прекрасно разместиться в поле одной из западных закомар, чья полуокружность следовала бы ее очертаниям.

Есть свидетельства, что указанная группа и находилась в малой закомаре. П. А. Лашкаревым было описано тройное окно «в верхней части той стены Великой Лаврской церкви, которая обращена к церкви Предтеченской и где в настоящее время расположена лестница, ведущая с хор под кровлю» (Лашкарев П. А. Киевская архитектура Х-ХН веков. Киев, 1975, с. 33. :272. ). Из этих слов можно сделать вывод о том, что окно было расположено в завершении малых прясел, ибо именно они находились около Предъеченской церкви. Дальше это окно сравнивается с тройным окном Михайловского собора Михайловского Златоверхого монастыря, откуда мы можем восстановить всю форму.

И, наконец, главное. Еще в XIX в. поля центральных прясел боковых фасадов выше уровня хор были разобраны, огромные открытые арки соединили собор с пространством второго этажа более поздних обходящих галерей. Поэтому обнаруженная трех-частная группа может происходить только из малых закомар. В реконструкции Н. В. Холостенко места для нее нет. Единственное приемлемое решение - повысить западные малые прясла, поместить их закомары вровень с центральной. Собор получается асимметричным, но понижение восточной части не только является в это время традиционным, но и установившимся местным приемом. Хотя до 1941 г. собор существовал в разновременных обстройках, в его общей композиции, особенно при взгляде с севера, просматривалась указанная асимметрия.

Как отмечалось в первой главе, в византийских храмах на четырех колоннах опоры - сами колонны - не достигают уровня основных сводов, между ними расположена зона малых арок от колонн к стенам здания, которые и служат опорой сводам. Поэтому, хотя опора подчеркнуто выделена, ощутима, ее истинный масштаб уменьшен, а своды и арки сливаются в общую увеличенную систему завершений. В киевских постройках крестообразные столбы образуются мощными лопатками, всегда переходящими в движение разнонаправленных арок, которые могут иметь различную ширину и располагаться в разных уровнях. В пятах центральных арок и сводов Успенского собора отсутствуют какие-либо горизонтальные членения. Как обычно, шиферные плиты отмечают либо уровень хор, либо они положены в пятах малых арок. Но именно от шиферных плит глаз зрителя начинает отсчет высоты зоны арок и сводов, эта увеличенность верха ощутима во всех русских соборах XI в.