- •Введение

- •Византийская архитектура VI - XII вв.

- •София Константинопольская, 532 - 537 гг. Интерьер

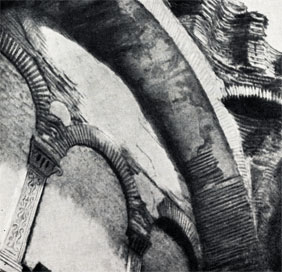

- •Бизи (Визе). Церковь св. Софии. IX в. (?) Интерьер

- •Дере-Агзы. Церковь. Интерьер, общий вид с хор на северо-восток

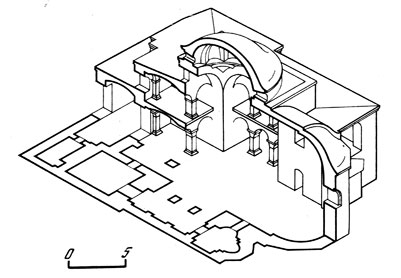

- •Салоники. Церковь Осиос Давид. V в. Аксонометрия

- •Гортина. Церковь св. Тита. VI в. Аксонометрия

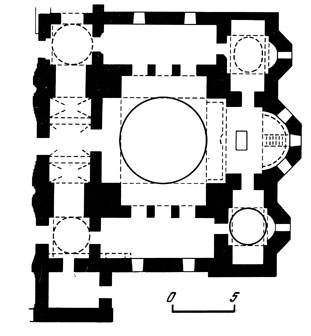

- •Бююкада. Церковь, нач. VIII в. План

- •Эчмиадзин. Церковь Гаяне, 630 г. Интерьер, общий вид

- •Кемерли Килиссе (Панагия Пантовазилисса), кон. VIII в. План

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на центральную главу

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Карниз центральной апсиды. Нижний карниз

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на северную часть наоса

- •Константинополь. Мирелейон. Вид на своды наоса

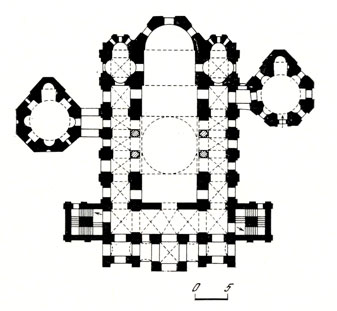

- •Константинополь. Церковь Георгия в Манганах. 1040-е годы. План

- •Константинополь. Церковь Сергия и Вакха, 527-536 гг. Интерьер

- •Хиос. Неа Мони. 1040-е годы. Рисунок-реконструкция интерьера

- •Чанликилиссе, XI в. Общий вид церкви с юго-запада

- •Константинополь. Монастырь Пантократора. Западный фасад храмового комплекса

- •Константинополь. Фетие Джами, XI в. План. По т. Метью

- •Элегми (Куршунлу). Церковь, XII в. Интерьер, вид на алтарную часть

- •Древнерусская архитектура конца X - первой половины XI в.

- •Чернигов. Спасо-Преображенский собор. Западный фасад

- •Древнерусская архитектура середины XI - начала XII в.

- •Новгород. Софийский собор, 1054-1050 гг. Интерьер. Вид из северо-западного угла под хорами на своды

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с юга

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с востока

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры, 1073-1077 гг. Общий вид с севера (до разрушения)

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид с севера

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид на алтарную часть из южного рукава

- •Переяславль-Хмельницеий. Михайловская церковь, 1089 г. План по м. В. Малевской и п. А. Раппопорту

- •Остер. Церковь михаила архангела, ок 1100 г. План

- •Заключение

Византийская архитектура VI - XII вв.

Почти все древнерусские храмы X - XIII вв. относятся к постройкам крестово-купольного типа. Исключения для этого времени единичны и не характерны. Естественно, что в центре нашего внимания оказываются проблемы формирования подобного типа зданий, их выразительность, распространенность и роль в более раннюю эпоху - в византийском зодчестве.

Проблема давно привлекала внимание исследователей, ей посвящена обширная литература. В настоящее время, несмотря на неясность многих, подчас существенных моментов, несколько основных положений являются общепризнанными. Изложить их можно следующим образом. Крестово-купольные постройки, знакомые архитектуре V в., в VI в. перестали быть редкими исключениями, в VII в. они широко представлены, особенно в зодчестве Армении и Грузии. В VII-VIII вв. они широко распространились и сделались доминирующими в византийском искусстве (Krautheimer R. Early Christian and Byzantine Architecture. Harmondsworth, Middlesex, 1975, p. 251-348; Mango C. Byzantine Architecture. N. Y., 1976, p. 151-193; см. также: Комеч А. Храм на четырех колоннах и его значение в истории византийской архитектуры. - В кн.: Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа: Сб. ст. в честь В. Н. Лазарева. М., 1973, с. 64-77. ).

Подобные сооружения более всего соответствовали потребностям христианской службы и мировоззрению этой эпохи. Памятники можно дифференцировать по отдельным подтипам, обособленным иногда и генетически, и по своей социальной роли, и по особенностям своего художественного языка.

Купольные сооружения стали ведущими в византийской храмовой архитектуре с VI в. В это время завершается формирование основных церковных обрядов, в первую очередь литургии. Превращение «великого входа» в особо торжественный момент литургии заставило думать о выделении среднего пространства церквей, увенчании его куполом (Krautheimer R. Op. cit., p. 228-230; Schulz H.-J. Die byzantinische Liturgie. Freiburg im Breisgau, 1964, S. 69-80.). София Константинопольская (532 - 537 гг.), самый сложный и прекрасный вариант подобного сооружения, главный храм империи, воплотила художественные и идейные устремления эпохи с наибольшей полнотой.

София Константинопольская, 532 - 537 гг. Интерьер

Огромное подкупольное пространство стало средоточием Софийского собора. Присоединением с востока и запада полукуполов и экседр оно несколько вытянуто в продольном направлении. Мощные столбы спрятаны в очертаниях стен, как бы растворены, невидимы. С трех сторон средняя часть храма окружена двухъярусным обходом, поднимающимся до уровня пят центральных арок. В нижнем ярусе этот обход состоит из крайних нефов и нартекса, отделенного от главного помещения стеной, хотя и прорезанной девятью порталами, но все же обособляющей пространство нартекса. На уровне хор западная галерея, во многом подобная галереям над боковыми нефами, кажется более объединенной с пространством храма. Виды из галерей со всех трех сторон в своей выразительности являются однородными: сквозь арочные проемы, поддерживаемые колоннами,- на перспективы подобных же форм противоположных стен основного пространства. Тимпаны северной и южной центральной арок прорезаны окнами, а стены под ними заменены аркадами - пять арок на четырех колоннах внизу и семь арок на шести колоннах вверху.

Софийский собор остался уникальным сооружением, но его композиция в некоторых существенных чертах повторялась во многих последующих постройках.

Со столичным искусством связан комплекс построек 564 г. в Каср-ибн-Вардане (Сирия) (Butler H. C. Early Churches in Syria. Princeton, 1929, p. 19; Lassus J. Sanctuaires chretiennes de Syrie. Paris, 1947, p. 146; Krautheimer R. Op. cit., p. 261-263; Mango C. Op. cit., p. 151. ). Небольшая церковь (ширина центрального нефа 6,66 м) является вариантом трехнефной купольной базилики. Ее композиция, упрощенная и уменьшенная,- как бы реплика Софийского собора. Подкупольное пространство удлинено глубокими западной и восточной арками (которые в более поздних памятниках превратятся в рукава креста). Северная и южная арки значительно тоньше, они не выделены, а целиком слиты с кладкой стен и люнет. Также не выделены опоры арок, все части кладки являются частями стен, разделенных арочными проемами. Люнеты северной, западной и южной арок прорезаны окном, а под люнетами тройные на колоннах аркады в двух уровнях открывают доступ и виды в обходящее храм с трех сторон пространство боковых нефов и хор. Двухэтажный обход, как и в Софии, поднимается до уровня пят центральных арок. Некоторые черты - замкнутость общего прямоугольника плана, невыявлен-ность извне апсиды, кристаллическая стереометрия наружного облика - связаны с традициями сирийской архитектуры. Но общая выразительность интерьера, сложность перспектив аркад сквозь аркады, масштабное и ритмическое многообразие криволинейных очертаний, осененность пространства куполом, его доминирующая роль в композиции - все это, несомненно, связано с константинопольским искусством.

Карс-ибн-Вардан.

Церковь. Разрез

Карс-ибн-Вардан.

Церковь. Разрез

Карс-ибн-Вардан.

Церковь, 564 г. План

Карс-ибн-Вардан.

Церковь, 564 г. План

Можно выявить и существование некоторой поперечной ориентации пространства, созданной перекличкой противостоящих друг другу тройных аркад и трехчастным разделением пространств малых нефов за аркадами - каждой арке соответствует ячейка, перекрытая крестовым сводом, а все три такие ячейки соединяются, обособляя эти зоны от продольного движения нефов и образуя некоторое подобие боковых рукавов креста.

Путь к таким композициям начался еще в предшествующее столетие, тому превосходный пример - храм в Алахан-манастире (вторая половина V в.) (Forsyth G. H. Architectural Notes on a Trip through Cilicia. - DOP, 1957, 11, p. 223-237; Krautheimer R. Op. cit, p. 258-259. ), где центральное пространство завершалось пирамидальной деревянной кровлей на квадратном основании - барабане. Архитектурная идея кажется принципиально той же, что и в Каср-ибн-Вардане. Но в последнем, после строительства первой половины VI в., воплощением идеи служит сводчатая и купольная система, значительно более компактная и менее похожая на базилику, способная на перерастание в центрическую структуру.

Алахан-монастир.

Церковь. Интерьер, вид центрального

нефа на запад

Алахан-монастир.

Церковь. Интерьер, вид центрального

нефа на запад

Алахан-монастир.

Церковь, втор. пол. V в. План

Алахан-монастир.

Церковь, втор. пол. V в. План

В церкви Успения в Никее (Schmit Т. Die Koimesiskirche von Nikaia. Berlin und Leipzig, 1927; Kraut-heimer R. Op. cit, p. 306-309; Mango C. Op. cit., p. 165-172. )(VII - начало VIII в.) середина храма уже превратилась в центрическую крестово-купольную структуру, к которой примыкают нартекс и боковые нефы. Боковые рукава креста образованы за счет сдвига аркад к внешним стенам, что привело к выявлению опорных столбов, сужению боковых нефов и исчезновению осевого соответствия этих нефов и малых апсид. Композиция в целом оказывается сложной, как бы трехсоставной - крестово-купольная ячейка, двухъярусный обход (хоры над боковыми нефами сломаны в XI в.) и трехчаст-ный алтарь. И северный, и южный нефы перекрыты сплошными коробковыми сводами, что обособляет их от ориентации центрального пространственного креста.

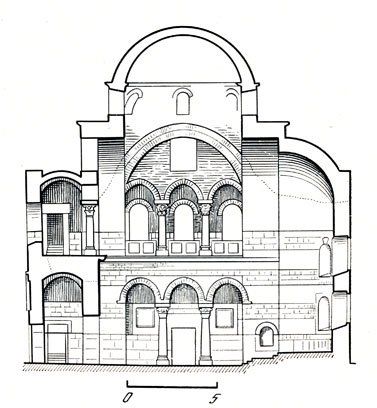

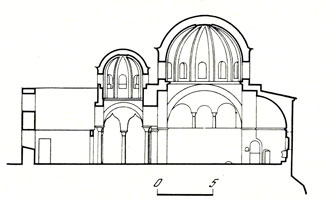

Никея.

Церковь Успения, VII - нач. VIII в. Поперечный

срез

Никея.

Церковь Успения, VII - нач. VIII в. Поперечный

срез

Никея.

Церковь Успения. План

Никея.

Церковь Успения. План

Церковь Климента в Анкаре исследователи относят к широкому периоду, от VI до IX в (. G. de Jerphanion. L'eglise de Saint-Clement a Ankyra.- «Melange de TUni-versite Saint-Josef». Beyrouth, 1928, 13, p. 113 sqq.; Krautheimer R. Op. cit, p. 302; Mango C. Op. cit, p. 172-174. ). Это - небольшое сооружение (диаметр купола ок. 5 м), весьма продуманное в своей структуре и изящное по декорации. Как и в никейском храме, ее центральное пространство было крестообразным, как и там, рукава креста образовывались неглубокими арками. Однако тройные аркады в рукавах креста и ячейки за ними в большей мере стали продолжениями основного крестообразного пространства. В плане общий крест очерчен стенами, особенно ясно - западный рукав, он, безусловно, на всю глубину вошел в основное помещение, нартекс примыкает к нему, а не к центральному пространству. Ориентации аркад к центру способствуют и их вытянутые по осям рукавов прямоугольные мраморные столбики.

Анкара.

Церковь Климента, VI - IX вв. Интерьер,

фрагмент

Анкара.

Церковь Климента, VI - IX вв. Интерьер,

фрагмент

Анкара.

Церковь Климента. Аксонометрия

Анкара.

Церковь Климента. Аксонометрия

Малые апсиды устроены так, что их оси совпадают с осями боковых нефов, структура в целом становится значительно более однородной, нежели в Никее. Купол - зонтичный, с вогнутыми гранями, красотой ритма связанный со столичной традицией,- является средоточием всей архитектурной композиции.

Однако своды галерей кончаются ниже пят центральных арок, в тимпанах арок прорезаны окна, создающие ощущение границ центрального ядра и этим обособляющие его, восстанавливая деление на среднюю часть и обход.

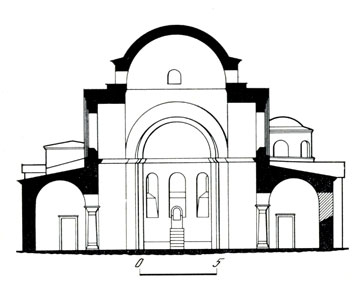

Самый большой по размерам памятник такого типа - София в Салониках, VIII в. (диаметр купола ок. 10 м, общая длина и ширина - 42 и 35 м, высота ок. 25 м, высота рукавов креста - ок. 16 м) (Kalligas M. Die Hagia Sophia von Thessalonike. Wiirzburg, 1935; Krautheimer R. Op. cit, p. 306-309; Mango C. Op. cit, p. 161-165. ). Большие размеры были одной из причин необычного числа арочных проемов в рукавах креста - их четыре: две двойные, разделенные столбом аркады отделяют основное помещение и обходящие нефы и галереи. Из-за оказавшихся в центре довольно массивных столбов аркады теряют легкость, прозрачность. Это находит соответствие и в грузности остальных форм. Стиль памятника выглядит скорее провинциальным, хотя большой масштаб и оригинальность сложной композиции говорят о каком-то намеренном восстановлении традиций VI в.

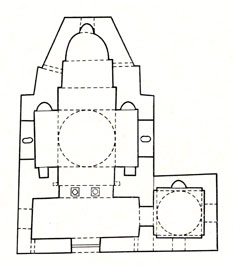

Салоники.

Софийский собор, VIII в. Интерьер, общий

вид на юго-запад

Салоники.

Софийский собор, VIII в. Интерьер, общий

вид на юго-запад

Салоники.

Софийский собор. Аксонометрия

Салоники.

Софийский собор. Аксонометрия

Особую сложность интерьеру придает неопределенность трактовки основных опор. В больших храмах эпохи Юстиниана массивы опор маскировались, они выглядели отрезками стен, прорезались проходами, прятались за ритмом блестящей мраморной облицовки. В рассматриваемом памятнике как будто бы мы тоже встречаемся с подобной трактовкой - можно думать, что опорами являются крупные угловые массивы кладки между рукавами креста, в которых устроены внутренние проходы. Однако из-за грузности и инертности массы расчленение форм превращается в их разделение, функцию опор зрительно берут на себя четыре квадратные столба в углах центрального квадрата, отсекаемые арками от остального столбового массива. По сути дела, мы находимся на пути превращения центрального ядра в трехнефное, но решительного шага здесь еще не сделано.

Нартекс, нефы и галереи сохранили характер оболочки, окружающей центральную структуру. Люнеты глубоких (новый прием) рукавов креста оказываются все же стенками клирестория, снаружи они возвышаются в середине здания, служа опорами грузному, чрезвычайно архаичному по форме квадратному барабану.

Глубокие рукава креста усложнили задачу согласования боковых нефов и малых апсид, которые как бы оторвались от своих нефов.

В своем дальнейшем существовании в византийском зодчестве эта структура превращается в храмы так называемого перистильного типа, когда центральное крестообразное пространство, квадратное в плане с квадратными столбами в углах, окружалось одноэтажным обходом, с восточной стороны заканчивавшимся апсидами (по сторонам большой центральной). Еще более простой вариант был осуществлен отказом от обхода и превращением средней структуры в самостоятельную, обычно небольшую по размерам постройку. Одна из первых известных нам подобных построек - церковь Архангелов в Сиге (побережье Мраморного моря), датируемая VIII в (. Buchwald II. The Church of the Archangels in Sige near Mudania. Wien-Koln-Graz, 1969. ). Расположенная на крутом склоне, она имеет резко различную высоту северного и южного фасадов, аркады превратились в окна, обход - в пристройки (неоднократно перестраивавшиеся). Структурно подобен этому памятнику, но более изящен в своих формах храм св. Георгия в Баргале (также побережье Мраморного моря) VIII в. (Aleksova В., Mango С. Bargala: a Preliminary Report.- DOP, 1971, 25, p. 265-282. ). Его пропорции вертикальнее, неширокие поверхности внутренних стен расчленены карнизом, нишами, прорезаны двухарочными с колонкой посередине окнами и между основным помещением и нартек-сом - тройной аркадой.

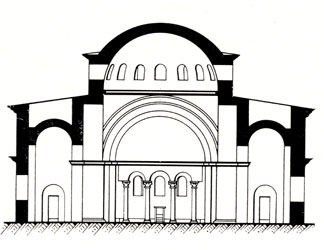

Сига.

Церковь Архангелов, VIII в. Продольный

срез

Сига.

Церковь Архангелов, VIII в. Продольный

срез

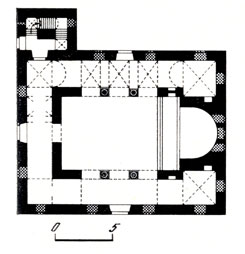

Баргала.

Церковь Георгия, VIII в. План

Баргала.

Церковь Георгия, VIII в. План

Баргала.

Церковь Георгия. Интерьер, вид на запад

Баргала.

Церковь Георгия. Интерьер, вид на запад

Баргала.

Церковь Геогия. Интерьер, вид на

северо-запад

Баргала.

Церковь Геогия. Интерьер, вид на

северо-запад

Для нас важно отметить уже сейчас, что эта традиция, хотя и не в чистом своем виде, окажется существенной для киевского строительства середины XI в. Сравнение Софийских соборов Салоник и Киева станет возможным и содержательным.

В VI в. и позднее существовала и другая система трансформации купольных базилик в крестово-купольные сооружения, приводившая к созданию более последовательных структур. В начале ее развития можно поставить тот же храм в Алахан-манасти-ре (см. выше). Первые перемены демонстрирует церковь Марии в Эфесе (VI в.) (Hormann H., Keil J. Forschungen in Ephesos, IV, 1. Wien, 1932; Restle M. Ephesos.- «Reallexikon zur byzantinischen Kunst». Stuttgart, 1968, Bd. 2. Lief. 10, Sp. 166-178. )- трехнефная, лишенная хор базилика, все нефы которой перекрыты цилиндрическими сводами, имеет купол над серединой главного нефа. Западная и восточная под-пружные арки слиты с очертаниями сводов, северная и южная - выделены, не слиты со стенами, так что в центре намечается легкая крестообразность пространства. Поперечная ось выделяется и вписанными в арки тройными аркадами. Композиция напоминает эволюционную линию, к которой относится Каср-ибн-Вардан (см. выше), отличаясь лишь явной вытянутостью плана.

Эфес.

Церковь Марии, VI в. Поперечный срез

Эфес.

Церковь Марии, VI в. Поперечный срез

Первоначально примерно таким же, только с хорами над нартексом и боковыми нефами, был собор Ирины в Константинополе (530-е годы) (George W. S. The Church of St. Eirene. London, 1913; Krautheimer R. Op. cit., p. 264, 301; Mango C. Op. cit., p. 161; Peschlow U. Die Irenenkirche in Istanbul. Tubingen, 1977, S. 212-213.). Его подкупольное пространство с запада и востока удлиняли короткие отрезки коробовых сводов, боковые нефы и хоры открывались аркадами, в тимпанах боковых подпружных арок были, вероятно, прорезаны сегментообразные окна.

Константинополь.

Церковь Ирины, VI в. Интерьер

Константинополь.

Церковь Ирины, VI в. Интерьер

Решительный шаг был сделан при перестройке церкви св. Ирины в 740-х годах после землетрясения. Северную и южные арки продолжили до наружных стен, превратив их в рукава креста, западный рукав удлинили. Крестообразное пространство внутри оказалось ясно очерченным и распространившимся до наружных стен, колоннады на хорах, завершенные антаблементом, были низкими, они не достигали даже карниза в основании сводов. Люнеты рукавов креста с прорезанными в них окнами слились с наружными стенами, образовав общие фасадные композиции.

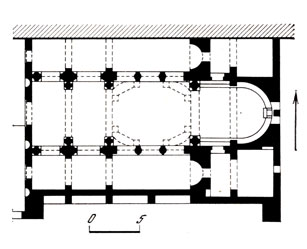

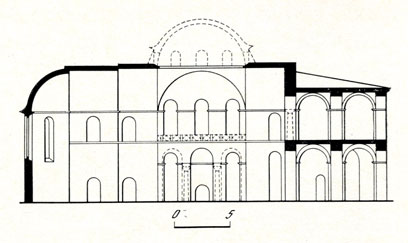

Еще один образец такого типа, датируемый уже IX в., уцелел на юге малоазийского полуострова, в Дере-Агзы (Krautheimer R. Op. cit, p. 299-301; Mango С. Op. cit., p. 174; Morganstern J. The Byzantine Church at Dereagzi. N. Y., 1984. ). Довольно большой храм (ширина - 21 м, длина - 39 м, диаметр купола - более 8 м, длина центрального нефа - 27 м, высота рукава креста - ок. 14 м, общая высота достигала, вероятно, более 20 м) отличается совершенством, продуманностью развития крестово-купольной композиции, грамотностью и отчетливостью структурных членений. Основное помещение имеет вид почти точного квадрата с куполом в центре и равновеликими рукавами креста. С запада к нему примыкают нартекс с лестничными башнями и экзонартекс, с востока - трехчастная алтарная часть, состоящая из апсид и примыкающих к ним ячеек.

Дере-Агзы.

Церковь, IX в. Продольный разрез

Дере-Агзы.

Церковь, IX в. Продольный разрез

Дере-Агзы.

Церковь. План

Дере-Агзы.

Церковь. План

Храм имеет хоры над нартексами и боковыми нефами, поддерживающие их тройные аркады пересекают пространства рукавов креста. Но плановые деления под хорами из-за тройной аркады приобретают ритм, отличающий их от остальных ячеек малых нефов; вверху же хоры имели лишь невысокую ограду, нисколько не мешавшую выразительности и самостоятельности пространства рукавов креста. Широкие и спокойные поверхности арок, парусов и сводов поддерживали купол, осеняющий пространство и группирующий его в ясную центрическую композицию. Масса здесь снова, как и в памятниках VI в., превращена в легкую огибающую оболочку, состоящую из плоскостей и линий.

Кажется чрезвычайно существенной высказанная К. Манго мысль о том, что подобные, наследующие традицию юстинианов-ского времени, крестово-купольные храмы чаще всего служили храмами больших общин верующих, занимавших центральное положение в системе церковной организации, что объясняет их большие размеры и развитость хор.

Больша церковь Николая в Мире (Krautheimer R. Op. cit, p. 302-304; Mango С. Op. cit,, p. 172. )столетиями служила местом массового паломничества. Храм здесь был уже в VI в., но основные черты существующая постройка, грубо реставрированная в 1860-е годы, приобрела в IX в. По плану ее можно было бы сблизить с обоими уже знакомыми нам вариантами кре-стово-купольных сооружений. Однако в своем высотном построении она превращается в купольную базилику с массивными, разделяющими нефы стенами. Хотя здесь существуют хоры и (по плану) тройные аркады, все же центральный неф выглядит суровым и замкнутым, прорезанные в стенах небольшие арки не в состоянии «развеществить» оболочку, дать движение пространству и преодолеть обособленность ячеек.

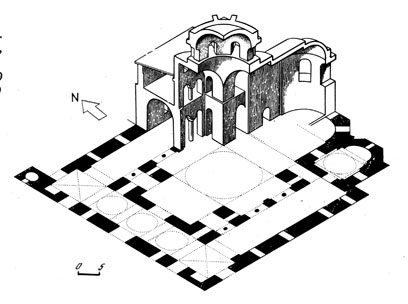

Вариант простой крестово-купольной постройки дает собор св. Софии в Бизи (Визе) IX в (. Mango С. The Byzantine Church at Vize (Bizye) in Thrace and St. Mary the Younger. - ЗРВИ, 1968, 11, p. 9-13; Idem. Byzantine Architecture, p. 174; Eyice S. Les monuments byzantines de la Thrace turque. - Corsi di cultura sull'arte ravennata e byzantina, XVIII (1971), p. 293-297. К. Манго датирует храм VIII - X вв., в то время как Эйидже относит его к XIII - XIV вв. ). По плану это - трехнефная базилика с аркадами на колоннах, в завершении - настоящая крестово-купольная система.