- •Термины «старославянский язык», «церковнославянский язык» и «древнерусский язык»

- •Происхождение славянской письменности

- •Влияние греческого языка и византийской культуры на литературный язык Древней Руси

- •Западноевропейское влияние на литературный язык и культурную ситуацию Древней Руси

- •Особенности взаимоотношений церковнославянского и древнерусского языков в Древней Руси

- •Язык русских летописей

- •Певческие рукописи как лингвистический источник

- •Богослужебные книги Древней Руси и вопросы книжной справы

- •Второе южнославянское влияние на русский литературный язык

- •Церковнославянские грамматики и грамматические сочинения

- •Максим Грек и языковая рефлексия древнерусских книжников

- •Становление нового русского литературного языка

- •Русский литературный язык и народная письменность в XVIII веке

Певческие рукописи как лингвистический источник

Певческие тексты

Существенные данные о книжном произношении можно получить из анализа певческих текстов (с музыкальной нотацией). Простановка нотации с большей или меньшей необходимостью требовала произнесения соответствующих текстов. Поэтому особенности написаний в этих текстах могут объясняться относительно более последовательным отражением книжного произношения в ущерб орфографии. Именно поэтому для таких текстов особенно характерны исправления, причем в ряде случаев исправления делаются тем писцом, который ставит музыкальную нотацию и одновременно правит написания.

Среди певческих текстов особенно интересны кондакари — тексты, записанные в особой кондакарной (разновидность древнерусской безлинейной нотописи, название получила от певческих книг, записанных этой нотацией) музыкальной нотации. Эта нотация предполагает специальное растяжное письмо, требующее повторного обозначения тянущегося гласного в соответствии с длительностью его звучания в певческом исполнении. Очевидно, что сам прием растяжения гласных в принципе способствует именно отражению реального произношения, а не орфографии.

! ср. передачу произносительных, а не орфографических норм в аналогичных условиях в русской художественной прозе, например, при воспроизведении эмфатической речи героев: па-а-адлец!, ма-а-лчатъ! (Достоевский), а-аставьте!, пра-апало искусство! (Чехов) — с характерным отражением аканья; ср. также: «Голос пел: Ва крааа-ю чужом далёё-оо-кааам вспа-ми-наю я ти-бя» (Андрей Белый).

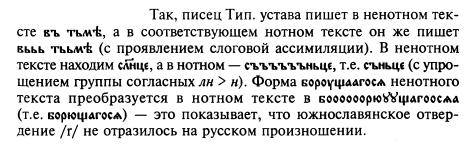

Растяжное письмо в какой-то мере освобождает от собственно орфографических условностей, обнажая реальное звучание произносимых текстов. Соответственно, в кондакарях в большой степени следует ожидать отражения реального произношения, а не орфографии. Исключительно важные сведения такого рода дает Типографский устав X I - X I I в. — древнейший русский певческий памятник, часть текстов которого записана именно в кондакарной нотации. Особенностью Тип. устава, отличающей его от всех других кондакарей, является то, что тексты песнопений сначала даются здесь без нот, а затем повторяются уже с расстановкой кондакарной нотации. Это объясняется, видимо, тем; что Тип. устав был учебной книгой, т.е. служил не практическим надобностям богослужения, а предназначался для обучающихся пению. Таким образом, одни и те же тексты даются здесь как обыкновенным письмом, так и специальным растяжным письмом: перед нами своего рода билингва, где тексты для чтения даны параллельно текстам для пения. Записывая тексты для пения растяжным письмом, писец, по-видимому, должен был их себе напевать, тогда как переписывая тексты для чтения, он имел относительно больше возможностей отвлечься от условий их произнесения. Поэтому в певческих текстах этого памятника, поскольку они отличаются от текстов непевческих, должно было отражаться книжное произношение. И действительно, тексты в обеих частях (нотной и ненотной) не вполне совпадают, т.е. можно обнаружить некоторые формальные различия. Мы вправе считать, что различия эти в большинстве случаев отражают различия между орфографической и произносительной нормой. В целом ряде случаев эти расхождения носят систематический характер.

!

Необходимо отметить, что растяжное

письмо кондакарей, помимо повторения

букв, соответствующих тянущемуся

гласному, характеризуется еще

многочисленными и разнообразными

вставками

![]() которые подразделяются на вставные

попевки глоссолалического характера

и на так называемые мартирии,

т.е. ключевые знаки, указывающие временную

перемену лада.

Растяжное письмо

встречается иногда и в певческих текстах,

записанных в знаменной (крюковой)

нотации.

которые подразделяются на вставные

попевки глоссолалического характера

и на так называемые мартирии,

т.е. ключевые знаки, указывающие временную

перемену лада.

Растяжное письмо

встречается иногда и в певческих текстах,

записанных в знаменной (крюковой)

нотации.

Традиция церковного произношения

Наконец, важным источником для реконструкции древнейшего книжного произношения является традиция церковного чтения, дошедшая до наших дней. Конечно, традиция церковного чтения претерпевала определенные изменения. Тем не менее, эта традиция в принципе является консервативной и может доносить до нас черты очень древнего состояния. Во всех случаях, когда, прослеживая историю того или иного фонетического явления в книжном (церковном) произношении, мы не можем связать его с какой-либо инновацией, мы вправе предположить — в качестве рабочей гипотезы, — что оно восходит к эпохе становления русской книжной традиции. При исследовании традиций церковного чтения особое значение имеет практика замкнутых религиозных социумов.

Так, церковное произношение Московской Руси в полной мере сохраняется в чтении старообрядцев-беспоповцев, тогда как церковное произношение Юго-Западной Руси консервируется в униатской церкви. Сопоставление двух этих традиций дает возможность реконструировать и более древнее состояние.