- •1. Неотложная медицинская помощь и задачи оказывающего помощь на месте происшествия.

- •2. Основные принципы оказания первой медицинской помощи.

- •3. Реанимационная помощь на месте происшествия

- •3.1 Понятие о реаниматологии, терминальном состоянии.

- •3.2 Показания к реанимации

- •3.3. Реанимационные мероприятия.

- •Восстановление дыхания (искусственная вентиляция легких) (в).

- •Техника закрытого массажа сердца

- •4. Открытые повреждения – раны.

- •4.1. Виды и основные признаки ран.

- •4.2. Раневая инфекция и течение раневого процесса

- •4.3. Первая медицинская помощь при ранениях на месте происшествия.

- •4.4. Осложнения ран и их профилактика.

- •4.5. Понятие об асептике и антисептике.

- •4.6. Десмургия.

- •4.7. Перевязочный материал и правила пользования им.

- •4.8. Виды и типы повязок

- •5. Закрытые повреждения

- •6. Кровотечение, виды, способы остановки.

- •7. Переломы костей и транспортная иммобилизация

- •7.1. Виды переломов. Симптомы открытых и закрытых переломов.

- •7.2. Опасности и осложнения переломов.

- •7.3. Первая помощь при переломах.

- •7.4. Правила наложения транспортных шин

- •7.5. Ошибки при наложении транспортной шины.

- •7.6. Симптомы и первая помощь при различных переломах

- •8. Травмы головы и головного мозга

- •9. Первая помощь при повреждении лица и шеи

- •10. Неотложная помощь при повреждениях груди

- •11. Первая помощь при повреждениях живота и органов брюшной полости

- •12. Повреждения позвоночника, особенности оказания помощи и транспортировки

- •13. Первая помощь при переломах костей таза

- •14. Электротравма

- •15. Утопление

- •16. Ожоги, ожоговая болезнь

- •16.1. Ожоговая болезнь

- •16.2. Химические ожоги

- •17. Отморожение, замерзание, ознобление

- •18. Помощь при дорожно-транспортных происшествиях

3.2 Показания к реанимации

Причины остановки дыхания и кровообращения многообразны и могут быть следствием бытовой, спортивной, производственной или транспортной травмы, утопления, поражения электрическим током, отравления выхлопными газами, нарушения проходимости верхних дыхательных путей инородным телом или вследствие западения корня языка (при бессознательном состоянии больного, в том числе при коматозных состояниях), инфаркта миокарда, нарушений сердечного ритма, массивной крово- или плазмопотери и др.

3.3. Реанимационные мероприятия.

Приступая к оказанию медицинской помощи, необходимо, прежде всего, убедиться, жив или мертв пострадавший.

В проведении сердечно-легочной реанимации фактор времени играет первостепенную роль: при ее немедленном начале успешное оживление достигает 80-90%, а при 5-минутной задержке падает до 10-20%. Все действия, направленные на неоказание помощи, а на диагностику состояния пострадавшего, должны быть сведены к минимуму.

Попытки измерения давления, аускультации сердца, определения пульсации на периферических сосудах ни в коем случае не должны использоваться для диагностики клинической смерти.

Для того чтобы незамедлительно приступить к сердечно-легочной реанимации, достаточно:

Визуально убедиться в отсутствии дыхания, при этом нельзя тратить время на прикладывание ко рту зеркала или легких предметов.

Установить отсутствие сознания (окликнуть или осторожно пошевелить пострадавшего)

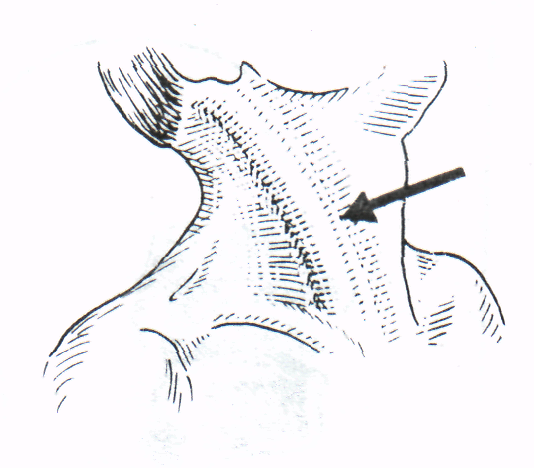

3. Поместить руку на сонную артерию, убедившись в отсутствии пульсации (Рис. 1.)

4. Другой рукой приподнять веко пострадавшего, проверив состояние зрачка (последние две манипуляции нужно производить одновременно). Таким образом, для того чтобы сориентироваться в своих действиях, достаточно нескольких секунд. Не следует бояться «преждевременного» начала реанимационных мероприятий. Даже если клиническая смерть еще не наступила, но угнетение сердечной и дыхательной функции настолько выражено, что заставляет усомниться в их наличии, проведение сердечно-легочной реанимации, безусловно, показано, т.к. в любом случае способствует повышению эффективности дыхания и кровообращения. Необходимость четких и, что наиболее важно, незамедлительных действий при проведении реанимационных мероприятий требует почти автоматического исполнения всех процедур. Несоблюдение последовательности манипуляций или их нарушение сводит на нет все усилия по спасению жизни, поэтому их изложение в руководствах и практическое обучение методам реанимации носят характер жестких инструкций, не допускающих различных толкований.

Рис. 1.Определение пульсации на сонной артерии.

Учитывая чрезвычайно короткий срок, в течение которого можно надеяться на успех при спасении находящихся в состоянии клинической смерти, все реанимационные мероприятия следует начинать как можно быстрее и выполнять четко и грамотно. Для этого реанимирующий обязан знать строгий алгоритм действий в данной ситуации. Основой данного алгоритма стала «Азбука реанимационных мероприятий» Питера Сафара, в ней этапы процесса оживления описаны в строгом порядке и «привязаны» к буквам английского алфавита (АВС). Первый этап реанимационных мероприятий называется первичной, или догоспитальной, сердечно-легочной реанимацией и состоит из трех пунктов ABC.

Airway (A) |

Восстановление проходимости дыхательных путей |

Breathe (В) |

Восстановление дыхания (начать ИВЛ) |

Circulation (С) |

Поддержание кровообращения путем массажа сердца |

Восстановление проходимости дыхательных путей (А).

Причинами механического нарушения проходимости верхних дыхательных путей являются западание языка к задней стенке глотки при бессознательном состоянии (кома); скопление крови, слизи или рвотных масс в полости рта, инородные тела, отек или спазм верхних дыхательных путей.

В случае полной обтурации воздухоносных путей при попытке пострадавшего вдохнуть, западают грудная клетка и передняя поверхность шеи. Смертельно опасна не только полная, но и частичная обтурация воздухоносных путей, которая служит причиной глубокой гипоксии мозга, отека легких и вторичного апноэ в результате истощения дыхательной функции. Кроме того, необходимо помнить, что, особенно при западении корня языка, попытка подкладывания подушки под голову может способствовать переходу частичной обтурации дыхательных путей в полную и привести к смерти.

Для восстановления проходимости дыхательных путей необходимо уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, после чего применить тройной прием Сафара, выполнив последовательно следующие действия:

- запрокинуть голову пострадавшего назад. Одной рукой поднимают шею сзади, а другой нажимают сверху вниз на лоб, запрокидывая голову. В большинстве случаев (до 80%) проходимости дыхательных путей при этом восстанавливается (рис.1). Нельзя забывать, что запрокидывание головы пострадавшего назад при повреждении шейного отдела позвоночника противопоказано!

Рис.1. Первый прием Сафара - запрокидывание головы.

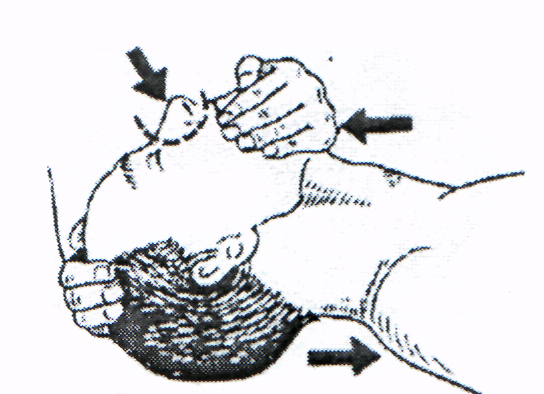

- выдвинуть нижнюю челюсть вперед. Этот прием осуществляется путем тракции за углы нижних челюстей (двумя руками) или за подбородок (одной рукой) (рис. 2, а, б);

Рис. 2. Второй прием Сафара — выдвижение нижней челюсти.

а) двумя руками; б) одной рукой.

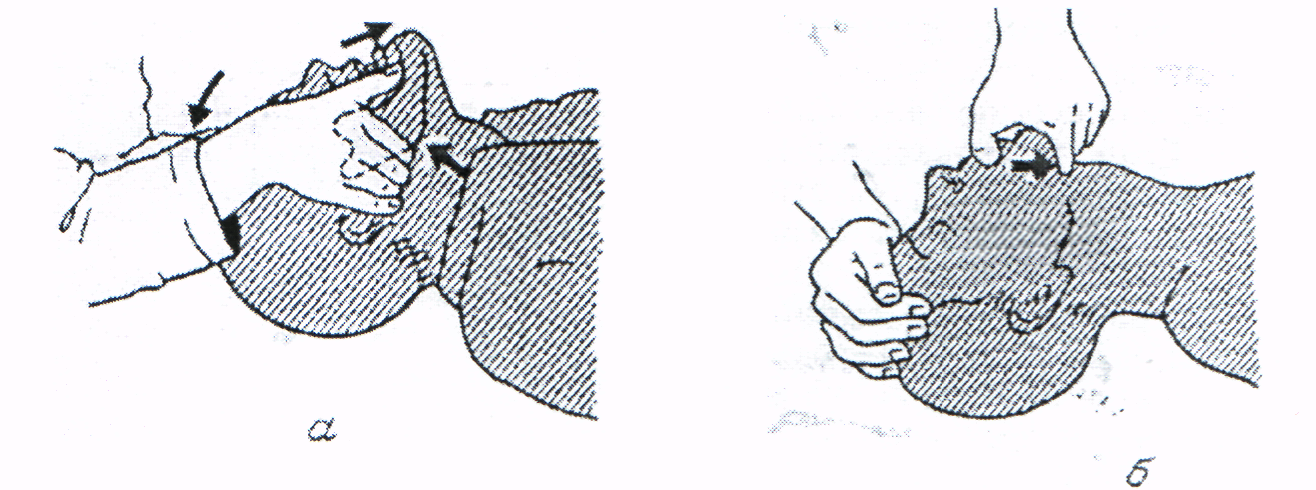

-открыть и осмотреть рот. При обнаружении во рту и глотке крови, слизи, рвотных масс, мешающих дыханию, необходимо удалить их при помощи марлевой салфетки или носового платка на пальце. При этой манипуляции голову пациента поворачивают набок (рис. 3, а, б). Хотя такой прием позволяет очистить лишь верхние отделы воздухоносных путей, его обязательно нужно выполнять.

Рис. 3. Третий прием Сафара. а— открывание рта; б— очищение верхних дыхательных путей.

Все перечисленные действия занимают меньше минуты. Затем необходимо немедленно осуществить выдох в рот больного (т. е. приступить к пункту В сердечно-легочной реанимации), следя за экскурсией грудной клетки и пассивным выдохом. Если дыхательные пути проходимы, и воздух при вдувании проникает в легкие, искусственную вентиляцию продолжают. Если грудная клетка при этом не раздувается, можно предположить присутствие инородного тела в дыхательных путях. В этом случае необходимо:

-попытаться удалить инородное тело указательным пальцем или двумя пальцами (II и III), введенными в глотку к основанию языка в виде пинцета;

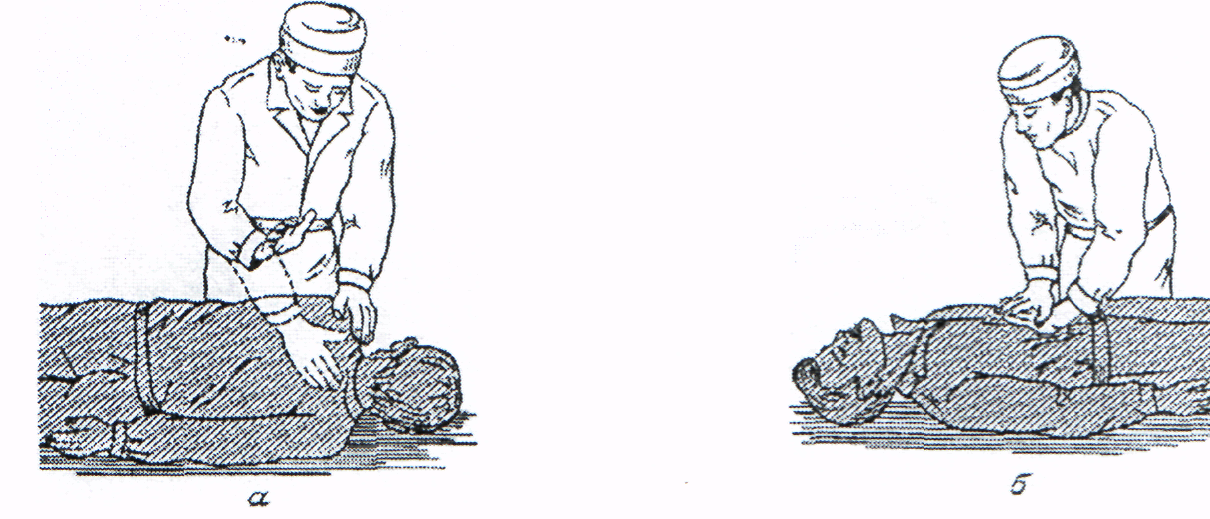

-в положении пациента на боку произвести 4—5 сильных ударов ладонью между лопатками (рис. 4, а);

-в положении пострадавшего на спине сделать несколько активных толчков в область эпигастрия снизу вверх в направлении грудной клетки (рис. 4, 6)

Рис. 4. Приемы удаления инородного тела из верхних дыхательных путей в положении лежа: а- удар по спене; б-толчки в области эпигастрия

Два последних приема вызывают увеличение давления в дыхательных путях, что способствует выталкиванию инородного тела.

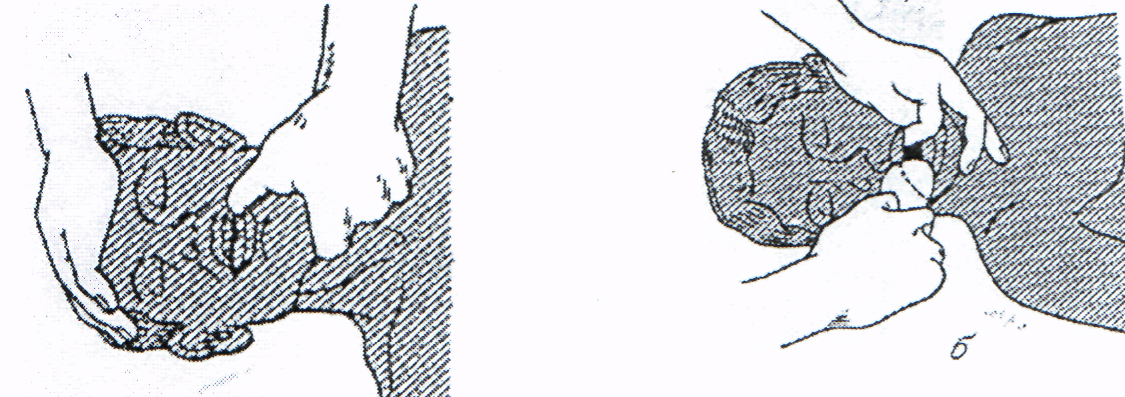

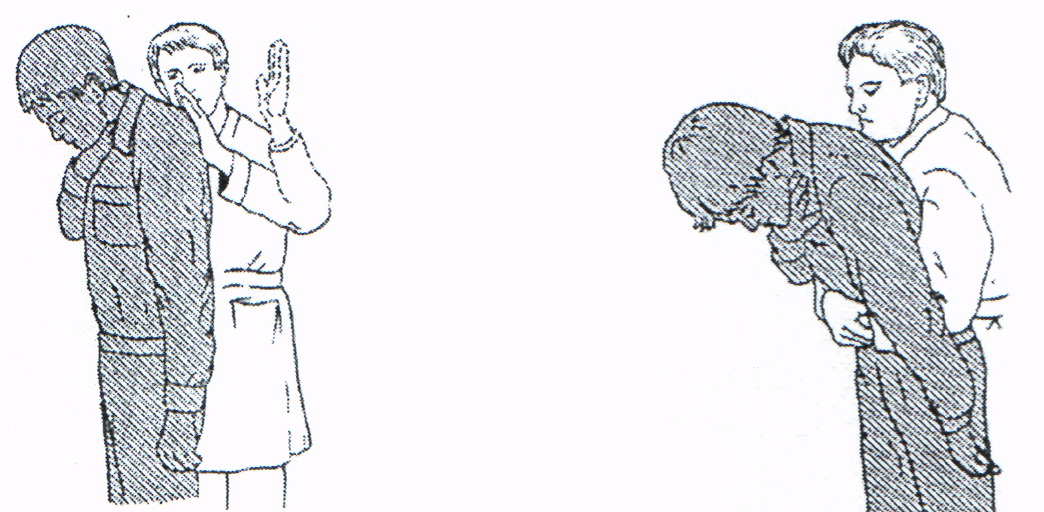

Если пострадавший находится в сознании, оба этих приема выполняются в положении стоя (Рис. 5.)

Рис. 5. Приемы удаления инородного тела из верхних дыхательных путей в положении стоя а) - удар по спине; 6) - толчки в области эпигастрия.

При оказании медицинской помощи важно уметь не только ликвидировать асфиксию, но и по возможности предупредить ее возникновение. Наибольшая опасность асфиксии грозит пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии (кома), у которых кровотечение в полость рта, рвота, западение языка могут привести к смерти. Если нет возможности постоянно находиться рядом с пострадавшим и следить за его состоянием, необходимо: а) повернуть пострадавшего или, при тяжёлых травмах, его голову набок и фиксировать в этом положении (это даст возможность крови или рвотным массам вытекать из полости рта); б) вытянуть из полости рта I фиксировать язык, проколов его булавкой или прошив лигатурой (рис. 6) (западение языка гораздо опаснее возможных последствий этой манипуляции, произведенной без соблюдения правил асептики).

Если после восстановления проходимости дыхательных путей самостоятельное дыхание не восстановилось, приступают к искусственной вентиляции легких (ИВЛ), основанные на вдувании воздуха в дыхательные пути («изо рта в рот», «изо рта в нос и рот», «изо рта в нос»).