- •1.Дд как система. Причины роста аварийности.

- •2.Требования к дд, основные направления их обеспечения.

- •3.Дтп, их классификация. Механизм дтп.

- •4.Учет дтп в гаи.

- •5.Анализ дтп.

- •6.Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности движения. Надежность водителя.

- •7. Психологические основы деятельности водителя.

- •8. Влияние дорожных условий на зрительное восприятие.

- •9. Изменения работоспособности водителя в течение рабочего дня.

- •10. Основные закономерности процесса восприятия.

- •11. Время реакции водителя. Влияние дорожных условий на реакцию водителя.

- •12. Основные стратегии и тактики правления автомобилем.

- •13. Основные направления совершенствования функционирования подсистемы Водитель.

- •14. Основные направления совершенствования функционирования подсистемы Автомобиль.

- •15. Виды безопасности транспортных средств.

- •16. Тягово-скоростные свойства автомобиля.

- •17. Тормозные свойства автомобиля. Требования к тормозным системам автомобиля.

- •24. Пассивная и послеаварийная безопасность автомобиля.

- •25. Экологическая безопасность автомобиля.

- •26. Дорога как системы и её элементы.

- •27. Влияние элементов дороги на безопасность движения.

- •28. Методы оценки влияния дорожных условий на безопасность движения.

- •29. Пропускная способность автомобильных дорог.

- •30. Характеристика уровней обслуживания.

- •31. Основные параметры, характеризующие дорожное движение.

- •32. Зависимость скорости транспортного потока от плотности.

- •33. Зависимость скорости транспортного потока от интенсивности.

- •34. Зависимость интенсивности транспортного потока от плотности.

- •35. Методы определения характеристик дорожного движения.

- •36. Задержка движения на перегонах.

- •37. Задержка движения на нерегулируемых перекрестках.

- •38. Задержка движения на регулируемых перекрестках.

- •39. Оценка степени сложности перекрестков.

- •40. Оценка степени опасности нерегулируемого перекрестка.

- •41. Оценка степени опасности регулируемого перекрестка.

- •42. Управление дорожным движением при помощи технических средств. Классификация технических средств.

- •43. Критерии ввода светофорной сигнализации.

- •44. Структура светофорного цикла. Потерянное время в цикле регулирования.

- •45. Принципы пофазного разъезда транспортных средств.

- •46. Поток насыщения. Методы его определения.

- •47. Рациональная длительность основных и промежуточных тактов светофорного цикла.

- •48. Рациональная деятельность цикла светофорного регулирования

- •49. Качество схем од на регулируемом перекрестке. Управления движением по отдельным направлениям.

- •50. Методические основы организации дд

- •51. Методы выравнивания состава транспортных потоков.

- •52. Методы оптимизации скоростного режима транспортных потоков.

- •53. Методы сокращения количества и степени опасности конфликтных точек

52. Методы оптимизации скоростного режима транспортных потоков.

Под оптимизацией скоростного режима следует понимать воздействие на скорости транспортных средств в потоке для повышения безопасности движения или пропускной способности. Таким образом, в зависимости от конкретных условий задача оптимизации может заключаться в снижении или повышении существующего скоростного режима. Равномерность скорости движения каждого отдельного автомобиля и транспортного потока в целом сокращает внутренние помехи в нем, является важным условием безопасности движения и, таким образом, входит в задачу оптимизации скоростного режима. В городах эта задача в значительной степени решается путем координации светофорного регулирования и, в частности, внедрения АСУД. Оптимизация скорости в определенной степени обеспечивается при выравнивании состава потока на дороге или полосе движения.

Таким образом, задачи регламентации скорости с целью повышения безопасности движения могут быть разделены на два направления:

1.Ограничение скорости в наиболее опасных для движения местах или для определенных типов транспортных средств;

2.Регулирование скоростного режима для сокращения разности скоростей транспортных средств в потоке.

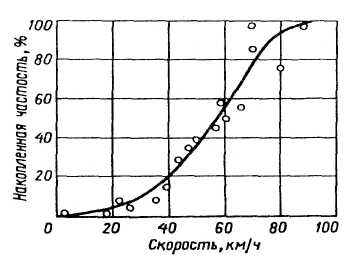

Рис. 4.6. Вероятность смертельного исхода для пешехода при наезде на него автомобиля с различной скоростью.

Регулирование скорости направлено на снижение вероятности ДТП, которая тем выше, чем больше скорость данного автомобиля отличается от средней скорости транспортного потока. Это подтверждается зависимостью (рис. 4.7), которая получена американскими специалистами. Характерно, что наиболее безопасным по этим данным является движение со скоростью, которая больше средней для транспортного потока на 6–8 км/ч. Статистика наблюдений свидетельствует, что выравнивание скоростей в транспортном потоке весьма важно для сокращения ДТП. Выравниванию скоростного режима могут способствовать как ограничение верхнего предела скорости на дороге, так и установление минимально допустимой скорости.

53. Методы сокращения количества и степени опасности конфликтных точек

Конфликтными точками следует считать места взаимодействия транспортных потоков между собой и места пересечения транспортных и пешеходных потоков. Поэтому рациональная организация пешеходного движения и надежное разделение путей движения транспортных средств и пешеходов (например, устройство подземных пешеходных переходов) относятся к реализации рассматриваемого принципа.

Методы

1.Внедрение светофорного регулирования

2.Запрещение отдельных маневров на перекрестке

3.Организ-я пересечения в различных уровнях

4.Организ-я одностороннего движения

5. Запрещение обгона на опасных участках дорог с узкой проезжей частью. (Эта мера ликвидирует наиболее опасные конфликтные точки возможного столкновения при встречном движении по одной полосе. Конфликтные точки возникают из-за помех движения при вынужденной остановке транспортных средств на проезжей части (особенно ночью). Поэтому их быструю эвакуацию необходимо рассматривать как оперативную организацию движения)

6.Канализироване движения-метод организ-и движения,когда тр.потоки движения строго по выделенным для них коридорам(как по каналам)( Канализирование дает наибольший эффект на сложных и больших по площади пересечениях, где избыточная поверхность проезжей части позволяет автомобилям двигаться по различным произвольным траекториям, создавая многочисленные конфликтные точки)

Таким образом, методами канализирования движения может быть достигнуто:

1) разделение попутных и встречных потоков;

2) исключение лишней ширины проезжей части из движения;

3) обеспечение правильного исходного и конечного положения автомобиля при выполнении маневра на перекрестке;

4) обеспечение наиболее желательной траектории движения по пересечению;

5) защита транспортного средства, ожидающего выполнения маневра;

6) защита пешеходов и средств регулирования движения;

7) принудительное снижение скорости транспортного потока