- •1.Дд как система. Причины роста аварийности.

- •2.Требования к дд, основные направления их обеспечения.

- •3.Дтп, их классификация. Механизм дтп.

- •4.Учет дтп в гаи.

- •5.Анализ дтп.

- •6.Роль человеческого фактора в обеспечении безопасности движения. Надежность водителя.

- •7. Психологические основы деятельности водителя.

- •8. Влияние дорожных условий на зрительное восприятие.

- •9. Изменения работоспособности водителя в течение рабочего дня.

- •10. Основные закономерности процесса восприятия.

- •11. Время реакции водителя. Влияние дорожных условий на реакцию водителя.

- •12. Основные стратегии и тактики правления автомобилем.

- •13. Основные направления совершенствования функционирования подсистемы Водитель.

- •14. Основные направления совершенствования функционирования подсистемы Автомобиль.

- •15. Виды безопасности транспортных средств.

- •16. Тягово-скоростные свойства автомобиля.

- •17. Тормозные свойства автомобиля. Требования к тормозным системам автомобиля.

- •24. Пассивная и послеаварийная безопасность автомобиля.

- •25. Экологическая безопасность автомобиля.

- •26. Дорога как системы и её элементы.

- •27. Влияние элементов дороги на безопасность движения.

- •28. Методы оценки влияния дорожных условий на безопасность движения.

- •29. Пропускная способность автомобильных дорог.

- •30. Характеристика уровней обслуживания.

- •31. Основные параметры, характеризующие дорожное движение.

- •32. Зависимость скорости транспортного потока от плотности.

- •33. Зависимость скорости транспортного потока от интенсивности.

- •34. Зависимость интенсивности транспортного потока от плотности.

- •35. Методы определения характеристик дорожного движения.

- •36. Задержка движения на перегонах.

- •37. Задержка движения на нерегулируемых перекрестках.

- •38. Задержка движения на регулируемых перекрестках.

- •39. Оценка степени сложности перекрестков.

- •40. Оценка степени опасности нерегулируемого перекрестка.

- •41. Оценка степени опасности регулируемого перекрестка.

- •42. Управление дорожным движением при помощи технических средств. Классификация технических средств.

- •43. Критерии ввода светофорной сигнализации.

- •44. Структура светофорного цикла. Потерянное время в цикле регулирования.

- •45. Принципы пофазного разъезда транспортных средств.

- •46. Поток насыщения. Методы его определения.

- •47. Рациональная длительность основных и промежуточных тактов светофорного цикла.

- •48. Рациональная деятельность цикла светофорного регулирования

- •49. Качество схем од на регулируемом перекрестке. Управления движением по отдельным направлениям.

- •50. Методические основы организации дд

- •51. Методы выравнивания состава транспортных потоков.

- •52. Методы оптимизации скоростного режима транспортных потоков.

- •53. Методы сокращения количества и степени опасности конфликтных точек

47. Рациональная длительность основных и промежуточных тактов светофорного цикла.

Промежуточным тактом называется отрезок времени, в течение которого на светофорах включен «желтый» сигнал, или сочетание «желтый-красный». Промежуточный такт предназначен для того, чтобы транспортные средства, которые в момент включения зеленого сигнала уже пересекли стоп - линию, могли беспрепятственно завершить проезд перекрестка, а транспортные средства, которые стоят перед стоп - линией могли успеть остановиться до стоп - линии.

Основным тактом называют промежуток времени, в течение которого в одном направлении включен сигнал «зеленый», а в конфликтующих направления - «красный». Во время действия «зеленого» сигнала движение разрешено.

I

|

|

|

|

48. Рациональная деятельность цикла светофорного регулирования

Рациональное время цикла рассчитывается из след.условия

1) |

4)

|

2) |

5)

ф-ла Вебстера при равномерном прибытии ТС к перекрестку |

3)

|

6)

При случайном прибытии ТС |

49. Качество схем од на регулируемом перекрестке. Управления движением по отдельным направлениям.

Этот вид схем пофазного разъезда начал применяться с появлением программируемых контроллеров. Управление движением по отдельным направлениям позволяет снизить потери времени в цикле светофорного регулирования.

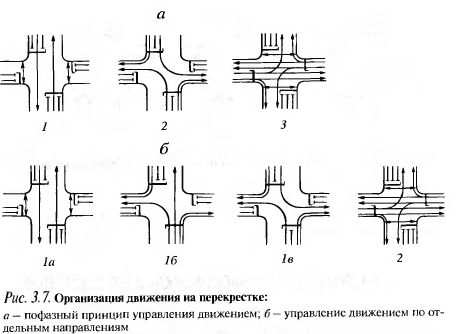

На рис. 3.7 показаны два варианта организации движения на перекрестке, где интенсивность движения в направлении юг — север значительно превышает интенсивность в направлении север — юг. Этот случай является характерным для утренних и вечерних часов пик, когда высокая интенсивность движения наблюдается в одном из направлений (например, с периферии в центр города, или наоборот).

Первый вариант (см. рис.3.7,а) реализован на основе пофазного разъезда. Учитывая высокую интенсивность лево- и право-поворотного потоков с южного направления, повороты вынесены в специальную фазу. Малая интенсивность движения во встречном направлении приводит к неэффективному использованию в этом направлении проезжей части (к ненасыщенным первой и второй фазам). Поэтому первый вариант следует признать нерациональным.

Второй вариант (рис. 3.7,б) позволяет выпустить интенсивные лево- и правоповоротные потоки раньше, после пропуска малоинтенсивного встречного потока прямого направления. В этот же момент могут начинать движение транспортные средства правоповоротного потока встречного направления. Левоповоротный поток встречного направления выпускается позже, по истечении времени, необходимого для пропуска через перекресток интенсивного потока прямого направления. Таким образом, вторая фаза как бы внедряется в первую, что приводит к уменьшению длительности зеленого сигнала в малозагруженных направлениях, к рациональной загрузке полос движения и в конечном итоге к снижению длительности цикла регулирования.

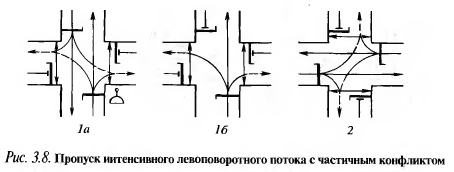

В рассматриваемом случае для реализации, как первого, так и второго вариантов необходимо иметь в каждом направлении (север — юг и юг — север) минимум по три полосы движения. При отсутствии такой возможности, например при наличии на каждом подходе к перекрестку лишь по одной полосе движения, может быть применен метод пропуска интенсивного левоповоротного потока с частичным конфликтом (рис. 3.8).

Следующая схема разъезда применяется обычно, когда на перекрестке наблюдается высокая интенсивность левоповоротных потоков