- •Опухоли

- •4 Февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака, установленный «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями».

- •Опухолевая прогрессия

- •Признаки дисплазии

- •Значение дисплазии

- •Различия между дисплазией и раком

- •1. Онкофетальные антигены — это антигены, которые обычно экспрессируются только во внутриутробном периоде, но могут обнаруживаться на неопластических клетках.

- •Пути опухолевой экспансии

- •Рост опухоли

- •Номенклатура опухолей

- •Системное действие опухоли. Паранеопластический синдром

- •Опухоли из эпителия

- •1. Папиллома

- •2. Аденома

- •Сосочковая цистаденома

- •Аденома толстой кишки

- •2. Фиброаденома молочной железы

- •3. Аденомы эндокринных органов

- •4. Феохромоцитома (хромаффинная параганглиома):

- •Плоскоклеточный рак.

- •2. Аденокарцинома (железистый рак).

- •3. Недифференцированный рак (принадлежность клеток к определенному эпителию при обычных методах исследования установить невозможно),

- •1. Светлоклеточный рак почки.

- •2. Хориокарцинома

- •Мезенхимальные опухоли

- •Доброкачественные опухоли из соединительной ткани

- •Доброкачественные опухоли из жировой ткани

- •Доброкачественные опухоли из гладких мышц

- •2. Рабдомиома

- •Доброкачественные опухоли из сосудов

- •2. Лимфангиома.

- •Злокачественные мезенхимальные опухоли

- •Злокачественные мезенхимальные опухоли

- •Злокачественные опухоли костей

- •2. Саркома Юинга.

- •Злокачественные опухоли кровеносных сосудов

- •Злокачественные опухоли мышечной ткани:

- •Опухоли центральной нервной системы, оболочек мозга и периферических нервов

- •Опухоли меланинобразующей ткани

- •Гемобластозы

- •Лейкозы

- •Острый лимфобластный лейкоз

- •Острый миелобластный лейкоз

- •Злокачественные лимфомы

- •Неходжкинские лимфомы

Острый лимфобластный лейкоз

характеризуется преобладанием лимфобластов в костном мозге и крови.

встречается преимущественно у детей (преобладают Т-лимфобластные лейкозы);

в случае применения адекватной терапии достигается длительная ремиссия.

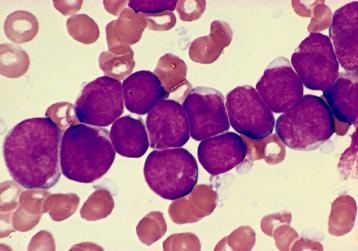

Рис. 104 . Острый лимфобластный лейкоз. Мазок крови. Лимфобласты с крупными ядрами и конденсированным хроматином. Отсутствуют цитоплазматические гранулы. Окраска по Романовскому.

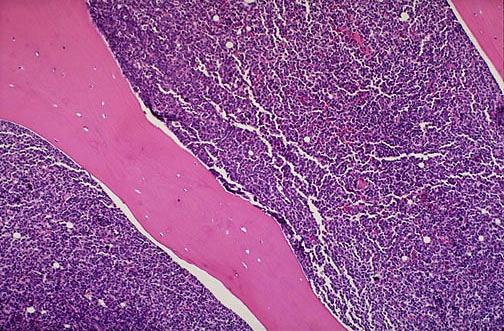

Рис. 105 . Острый лимфобластный лейкоз. Трепан-биопсия. Костный мозг характеризуется высокой клеточностью за счет моноклона лимфобластов. Гематоксилин-еозин. Ув.х125

Острый миелобластный лейкоз

х

арактеризуется

преобладанием миелобластов в костном

мозге и периферической крови.

арактеризуется

преобладанием миелобластов в костном

мозге и периферической крови.чаще встречается у взрослых (в основном В-лимфобластный лейкоз).

плохо поддается терапевтическому воздействию.

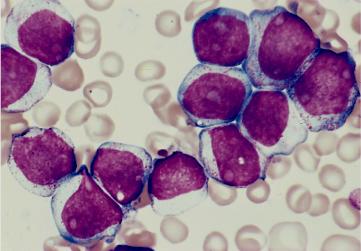

Рис. 106 . Острый миелобластный лейкоз (М1). Мазок крови. Миелобласты с четким контуром ядра, сетчатым хроматином и азурофильными гранулами в цитоплазме. Окраска по Романовскому.

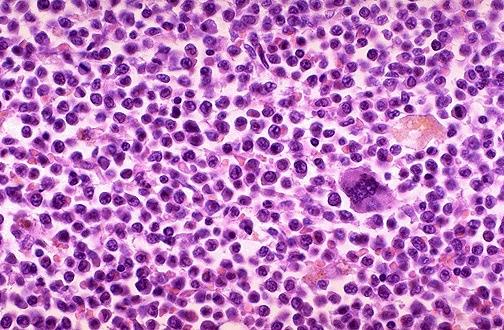

Рис. 107 . Острый миелобластный лейкоз (М1). Мазок крови. Трепан-биопсия. Единичный мегакариоцит среди моноклоновой популяции миелобластов. Гематоксилин-еозин. Ув.х 400

Хронические лейкозы

Лейкозные инфильтраты представлены более зрелыми, чем при острых лейкозах, цитарными формами клеток.

Характерно более длительное и менее злокачественное течение. В терминальной стадии развивается бластный криз, при котором в крови появляются бластные формы клеток.

В зависимости от цитогенеза выделяют миелоцитарный, лимфоцитарный и моноцитарный лейкозы.

Хронические лейкозы миелоцитарного происхождения.

Характеризуются появлением опухолевого клона на уровне единой клетки — предшественницы миелопоэза, что определяет значительное разнообразие этих форм лейкоза, которые в последнее время часто объединяют термином «миелопролиферативные синдромы».

Основное место в группе хронических миелоцитарных лейкозов занимают хронический миелоидный лейкоз, истинная полицитемия, миелофиброз и тромбоцитемия.

Хронический миелоидный лейкоз (миелоцитарный лейкоз)

пик заболеваемости приходится на возраст 35 — 50 лет.

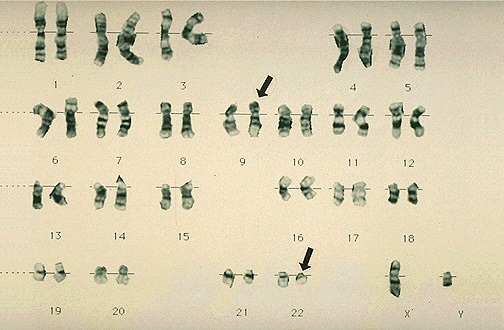

при хромосомном исследовании часто выявляют филадельфийскую хромосому: делецию 22-й хромосомы вследствие реципрокной транслокации между 9-й и 22-й хромосомами с образованием гибридного bcr-abl-гена, ответственного за опухолевую трансформацию при этом лейкозе (стрелка).

протекает по лейкемическому типу с увеличением количества лейкозных клеток до 50 — 200 тыс. в 1 мл.

лейкозные инфильтраты представлены преимущественно цитарными формами клеток миелоидного ряда — миелоцитами, промиелоцитами.

костный мозг плоских и тубчатых костей приобретает пиоидный вид (гноевидный), характерны выраженная сплено- и гепатомегалия, умеренная лимфаденопатия.

в терминальной стадии развивается бластный криз, диагностируемый по появлению наряду с цитарными бластных форм миелоидного ряда.

Истинная полицитемия.

характеризуется значительным эритроцитозом, умеренным гранулоцитозом и тромбоцитозом, спленомегалией, снижением уровня эритропоэтина.

выражена склонность к тромботическим и тромбогеморрагическим осложнениям.

в терминальной стадии возможен бластный криз.

Миелофиброз.

характерны разрастание фиброзной ткани в костномозговых полостях, мегакариоцитоз костного мозга.

выражены тромбоцитоз, анемия, пойкилоцитоз и массивная спленомегалия.

в крови обнаруживают предшественники гранулоцитов и эритроцитов различной степени зрелости.

возможен бластный криз.

Хронические лейкозы лимфоцитарного происхождения.

Хронический лимфолейкоз (лимфоцитарный лейкоз)

В

озникает,

как правило, в возрасте старше 60 лет,

чаще у мужчин.

озникает,

как правило, в возрасте старше 60 лет,

чаще у мужчин.Лейкозные клетки представлены лимфоидными клетками В-лимфоцитарного происхождения, не способными дифференцироваться в антителопродуцирующие клетки; похожи на зрелые лимфоциты периферической крови.

Протекают преимущественно по лейкемическому типу с увеличением количества клеток периферической крови до 50 — 200 тыс. в 1 мл, среди которых преобладают лейкозные клетки.

Отмечается диффузная лейкозная инфильтрация костного мозга, селезенки, печени (преимущественно портальной стромы в отличие от хронического миелоидного лейкоза, при котором лейкозный инфильтрат формируется внутри печеночных долек), лимфатических узлов с развитием генерализованной лимфаденопатии и гепатоспленомегалии — наиболее характерных проявлений хронического лимфолейкоза.

Рис. 108 . Печень при хроническом лимфолейкозе. Макропрепарат

Часто сопровождается аутоиммунной гемолитической анемией. Средняя продолжительность жизни больных 3 — 7 лет, лечение не оказывает на нее существенного влияния.

Парапротеинемические лейкозы.

Составляют особую группу хронических лейкозов В-лимфоцитарного происхождения, характеризующихся способностью лейкозных клеток синтезировать однородные (моноклоновые) иммуноглобулины или их фрагменты (легкие, тяжелые цепи) — парапротеины, которые при электрофорезе плазменных белков образуют М-градиент (узкий высокий пик среди γ-глобулинов) — диагностический признак.

Выделяют следующие формы: миеломная болезнь (болезнь Рустицкого -Калера), макроглобулинемия Вальденстрема, болезнь тяжелых цепей Франклина.

Миеломная болезнь

Лейкозная (миеломная) клетка представлена В-лимфо- цитами и плазматическими клетками, принадлежащими к одному клону и продуцирующими иммуноглобулины одного класса, чаще IgG, IgA или легкие цепи иммуноглобулинов (х или X), которые фильтруются в мочу и носят название «белок Бенс-Джонса».

Лейкозные (миеломные) клетки в периферической крови, как правило, не выявляются (алейкемический

лейкоз).

Лейкозные (миеломные) клетки, пролиферируя в кост ном мозге, преимущественно плоских костей (позвоночника, ребер, черепа и др.), продуцируют фактор, активирующий остеокласты, что приводит к образованию очагов пазушного рассасывания и остеопороза, сопровождающихся болями в костях и частыми спонтанными переломами. Остеолизис приводит к гиперкальциемии с развитием фокусов метастатического обызвествления.

Характерны анемия, лейкопения и тромбоцитопения, связанные с подавлением лейкозными клетками других ростков кроветворения, а также инфекционные осложнения, связанные со снижением продукции нормальных иммуноглобулинов.

Часто развивается хроническая почечная недостаточность, обусловленная миеломной нефропатией, которая складывается из обтурации канальцев цилиндрами из белка Бенc-Джонса, парапротеиноза и склероза стромы, лейкозных инфильтратов и известковых метастазов.

Часто возникает амилоидоз, для которого характерен AL-амилоид, строящийся на легких цепях иммуноглобулинов с преимущественно периколлагеновым типом отложения (с поражением крупных сосудов, сердца, легких, нервов, кожи и пр.).

Рис. 109 . Поражение костей черепа при миеломной болезни. Макропрепарат