- •Введение

- •1. Классификация типов испытаний

- •Статические методы испытаний характеризуются следующими особенностями:

- •2. Взаимосвязь структуры и механических свойств конструкционных материалов

- •3.Напряжения и способы снижения напряженного состояния

- •4. Деформация и описание деформированного состояния

- •5. Упругость и упругие свойства материалов

- •5.1. Вывод элементарного закона на основе анализа взаимодействия атомов в кристаллической решетке

- •5.2. Влияние различных факторов на модули упругости

- •5.3. Методы определения модулей упругости

- •5.3.1. Статические методы определения модулей упругости

- •5.3.2. Динамические методы определения модулей упругости

- •6. Неупругость металлов и сплавов

- •7. Пластическая деформация

- •7.1. Потеря устойчивости деформации

- •7.2 Деформационное упрочнение

- •7.3. Влияние различных факторов на эффект деформационного упрочнения

- •7.3.1. Влияние температуры на эффект деформационного упрочнения

- •7.3.2. Влияние химического состава на эффект деформационного упрочнения

- •7.3.3. Влияние размера зерна на эффект упрочнения

- •7.3.4. Влияние скорости деформации на эффект упрочнения

- •8. Разрушение

- •8.1. Механизмы зарождения трещины

- •8.1.1. Механизм Стро-Мотта

- •8.1.2. Механизм Коттрелла

- •8.1.3. Механизм зарождения трещины при пересечении двойников

- •8.1.4. Механизм зарождения трещины у дислокационной границы наклона

- •8.2. Хрупкое разрушение

- •Зарождение трещины;

- •Развитие трещины.

- •8.3. Развитие хрупкой трещины

- •8.4. Вязкое разрушение

- •8.5. Влияние различных факторов на характер разрушения

- •8.5.1. Влияние температуры на характер разрушения

- •8.5.2. Влияние деформации на характер разрушения

- •8.5.3. Влияние способа приложения нагрузки на характер разрушения

- •8.5.4. Влияние химического состава и структуры на характер разрушения

- •8.5.5. Влияние масштабного фактора

- •8.5.6. Влияние окружающей среды на характер разрушения

- •9. Особенности строения и свойства полимерных материалов

- •9.1. Особенности строения полимеров

- •9.2. Особенности деформации полимеров

- •9.3. Модельный метод изучения деформации полимера

- •9.4. Закономерности разрушения полимеров

- •10.Усталость материалов

- •10.1. Механизм усталостного разрушения

- •10.2. Механизмы зарождения усталостных трещин

- •10.3. Механизм развития усталостной трещины

- •10.4. Влияние различных факторов на усталостную прочность

- •10.4.1. Влияние температуры

- •10.4.2.Влияние остаточных напряжений

- •10.4.3 Влияние концентратора напряжений

- •10.4.4 Влияние частоты приложения нагрузки

- •10.4.5 Влияние масштабного фактора

- •10.4.6 Влияние недогрузок и перегрузок

- •10.5 Термическая усталость

- •11. Ползучесть металлов и сплавов

- •11.1 Сдвиговый механизм ползучести

- •11.2 Механизм диффузионной пластичности

- •11.3 Механизм зернограничной ползучести

- •11.4 Механизм разрушения при ползучести

- •Зарождение трещины;

- •Развитие трещины.

- •11.5 Влияние растворенных элементов и выделений на ползучесть

- •12. Методы определения твердости металлов

- •12.1 Метод Бринелля

- •12.2. Метод Роквелла

- •12.3. Метод Виккерса

- •12.4. Метод Шора

- •1.Головка 2.Шарик 3.Эталон 4.Образец

- •12.5. Метод Польди

- •12.6. Определение твердости царапанием

- •13. Испытание на растяжение

- •Определение предела пропорциональности (σпц)

- •Определение предела упругости

- •Определение предела текучести

- •Определение истинного предела прочности

- •14. Испытание на кручение

- •Определение предела пропорциональности

- •Определение условного предела текучести

- •Определение истинного предела прочности

- •Определение остаточного сдвига

- •15. Испытание на сжатие

- •16. Технологические испытания

- •16.1. Испытание на вытяжку по Эриксену

- •16.2. Испытание на изгиб

- •16.3. Испытание на износ

- •17. Испытание на ползучесть

- •18. Динамические методы определения характеристик механических свойств

- •18.1. Испытание ударной вязкости

- •18.2. Определение ударной вязкости при динамическом кручении

- •18.3. Методы разделения ударной вязкости

- •18.3.1. Методика Оттани

- •18.3.2. Методика Дроздовского

- •18.3.3. Методика Гуляева

- •18.3.4. Методика Лившица-Рахманова

- •18.4. Методика определения порога хладноломкости

- •19. Методы оценки склонности материалов к хрупкому разрушению

- •19.1 Методика оценки склонности материалов к хрупкому разрушению при испытании на внецентровое растяжение

- •19.2 Методика оценки склонности материалов к хрупкому разрушению по критическому раскрытию трещины

- •19.2.1 Теоретическое и экспериментальное обоснование приложимости методики раскрытия трещины

- •19.2.2 Экспериментальное определение раскрытия трещины

- •19.3 Методика оценки сопротивления развитию усталостной трещины

- •19.4 Методика оценки температуры остановки трещины

- •19.4.1. Влияние размера трещины на температуру перехода из вязкого состояния в хрупкое состояние для сплавов на основе железа

- •20. Вязкость разрушения

- •20.1 Теоретическое обоснование методики определения вязкости разрушения

- •20.2 Экспериментальное определение вязкости разрушения

- •За истинное значение к1с принимается то значение, которое будет удовлетворять выражению:

8.5.5. Влияние масштабного фактора

Влияние этого фактора связано с влиянием концентратора напряжений. В практике размеры деталей могут значительно превышать размеры стандартных образцов, на которых определяются характеристики механических свойств. Если на образцах ГОСТом предусматривается определенные размеры, класс чистоты поверхности и форма, то детали по этим критериям будут существенно отличаться. В деталях возможно существенное колебание размеров, возможны различные концентраторы напряжений (сверления, шпоночные канавки и шлицы, галтели). С увеличением размеров снижается класс чистоты поверхности. Наряду с этим условия работы деталей существенно отличаются от условий, в которых испытываются образцы. Нагружение деталей в редких случаях соответствует нагружению образцов.

Увеличение размеров деталей, сложность формы деталей будут сопровождаться усилением роли концентратора напряжений, а, следовательно, увеличением склонности материалов к хрупкому разрушению.

Лучшим вариантом учета этих факторов на склонность к хрупкому разрушению является натурные испытания деталей и узлов машин и конструкций. Этому уделяется в последние годы серьёзное внимание.

8.5.6. Влияние окружающей среды на характер разрушения

Что касается действия окружающей среды, то ёе влияние может быть обратимым и необратимым.

Необратимое действие активной среды связано с коррозией поверхности, приводящей к возникновению концентраторов напряжений и повышением склонности к хрупкому разрушению. Процессы коррозии могут ускорятся под действием напряжений. Коррозионное растрескивание под напряжением может вызвать переход от вязкого к хрупкому разрушению у металлов обладающих высокой пластичностью.

Сильное влияние на характер разрушения могут оказывать жидкие среды, содержащие поверхностно-активные вещества. В этом случае активные вещества адсорбируются границами зёрен, что существенно меняет величину эффективной поверхностной энергии. Явление облегчения разрушения при одновременном воздействии таких сред известно как эффект Ребиндера. Если адсорбированное вещество понижает эффективную поверхностную энергию, то повышается склонность к хрупкому разрушению с одновременным понижением величины разрушающего напряжения.

9. Особенности строения и свойства полимерных материалов

9.1. Особенности строения полимеров

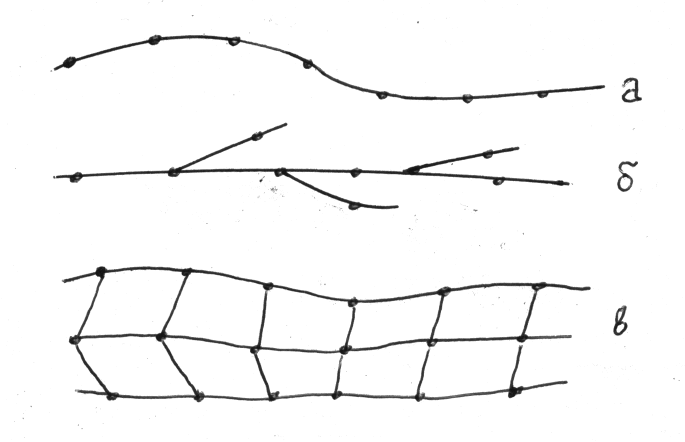

Полимерные материалы имеют молекулярное строение. Характерными особенностями молекул является их большая молекулярная масса и размеры. В зависимости от формы и строения макромолекул полимеры могут быть линейными, разветвленными и сетчатыми, рис.59.

Разветвление цепных молекул и соединения их в сетку сопровождается существенным изменением свойств полимеров. Но это не изменяет специфических свойств полимера до тех пор, пока остаются достаточно длинные цепные линейные обрезки молекул.

Особенностью цепных молекул является их гибкость, которая обусловлена устойчивостью молекулы при поворотах отдельных частей молекулы относительно валентных связей. Благодаря гибкости цепных молекул возможен переход молекулы из одной конформации в другую без разрушения связей между звеньями молекулы. Между звеньями макромолекулы и между атомами в звеньях имеет место ковалентная связь. Связь между макромолекулами в жидком и твёрдом состоянии полимера имеет полярный характер за счет сил Ван-дер-Ваальса. Характерные свойства полимера реализуются только тогда, когда силы межмолекулярного взаимодействия остаются меньше сил внутримолекулярного взаимодействия.

По фазовому состоянию полимеры подразделяются на аморфные и кристаллические.

Рис.59. Схемы строения макромолекул полимеров: а – линейные; б – разветвленные; в – сетчатые

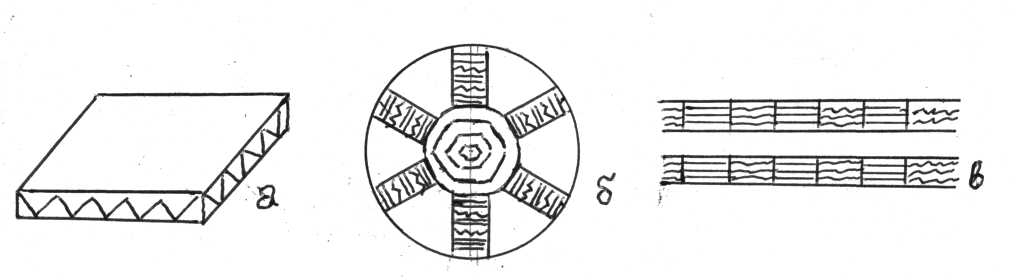

Рис.60. Надмолекулярные структуры полимеров

Рис.61. Диаграмма растяжения полимерного материала

Аморфные полимеры однофазны и построены из цепных молекул, собранных в пачки. Пачки состоят из многих рядов макромолекул, которые способны перемещаться относительно соседних элементов. Наряду с этим аморфные полимеры могут состоять из свёрнутых в клубки цепей, так называемых глобул. При повышении температуры глобулы могут разворачиваться в линейные образования. Структура аморфных полимеров нестабильна и характеризуется небольшим временем существования.

Кристаллические полимеры образуются в том случае, когда макромолекулы достаточно гибкие и имеют регулярную структуру. При определенных условиях гибкие макромолекулы могут складываться в ленты путём многократного поворота пачки на 180 . Ленты, соединяясь друг с другом своими плоскими сторонами, образуют пластины. Такие пластины, наслаиваясь друг на друга, образуют правильные кристаллы, рис.60а. В случае более мелких структурных элементов, когда образование правильных объемных кристаллов затруднено, возникают сферолиты, рис.60б. Сферолиты состоят из лучей, образованных чередованием кристаллических и аморфных участков. В процессе ориентации гибких макромолекул создаются фибриллярные структуры, состоящие из микрофибрил, рис.60в. Между кристаллитами находятся аморфные участки.

Кристаллические полимеры являются организованными, термодинамически стабильными. В отсутствии внешних силовых полей время жизни τ→∞.

Кристаллические полимеры более жестки, более твёрды и более теплоустойчивы по сравнению с аморфными.