- •Раздел II Подготовительные процессы Глава 3. Грохочение

- •3.1. Назначение и классификация процессов грохочения

- •Исходный продукт Надрешетный продукт Подрешетный продукт

- •3.2. Гранулометрический состав

- •Размер отверстий сит

- •Результаты ситового анализа угля и его зольность

- •3.3. Теоретические основы грохочения

- •Из (рис. 3.6.) следует, что

- •3.4. Классификация и конструкции грохотов

- •3.5. Технологические параметры процесса грохочения

- •3.6. Выбор и расчет грохотов

- •Рабочая площадь сита

- •Размер отверстий сит, мм

- •Средняя производительность гирационных и вибрационных грохотов на 1 м2 поверхности сита

- •Поправочные коэффициенты к формуле (3.19) для расчета производительности гирационных и вибрационных грохотов

1

Размер отверстий сит

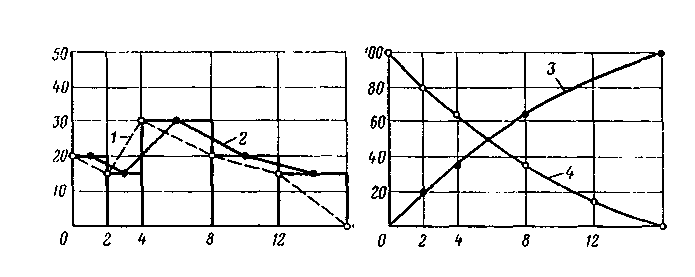

Рис. 3.2. Характеристики крупности:

1- на меньшем диаметре класса; 2 - на среднем диаметре класса; 3 – «по минусу»;

4 - «по плюсу»

Суммарную характеристику крупности строят как обыкновенную кривую у = f (d), т. е. по точкам, положение которых находят по абсциссам d - диаметрам кусков и ординатам у - суммарным выходам мельче или крупнее d1.

Если по оси ординат отложены выхода материала крупнее данного диаметра, то характеристика построена «по плюс d», если мельче данного диаметра, то «по минус d». Обе кривые характеристик зеркально отражают одна другую и, будучи построены на одном графике, пересекаются в точке, соответствующей выходу материала, равному 50 %. Пример построения суммарных характеристик показан на рис. 3.2. б. Выход какого-либо класса (-dx+dz) по суммарной характеристике определяется разностью ординат, построенных на диаметрах d1 и d2.

По виду кривой можно судить о преобладании крупных или мелких классов в исследуемом продукте: выпуклая кривая 1 (см. рис. 3.2.) свидетельствует о том, что в этом продукте значительно больше крупных частиц, чем в продуктах, характеризующихся вогнутыми кривыми. По кривой суммарной характеристики можно также определить теоретический выход любого класса крупности при грохочении материала по заданному размеру.

Суммарные характеристики крупности продуктов при дроблении и измельчении могут быть описаны аналитически, например, уравнением Розина-Раммлера

![]() , (3.3)

, (3.3)

где R – суммарный выход класса крупнее d (остаток на сите), %; d – размер отверстий сита; b и n – параметры, зависящие от свойств материала.

Данные гранулометрического состава используют при разработке технологии переработки и обогащения полезных ископаемых.

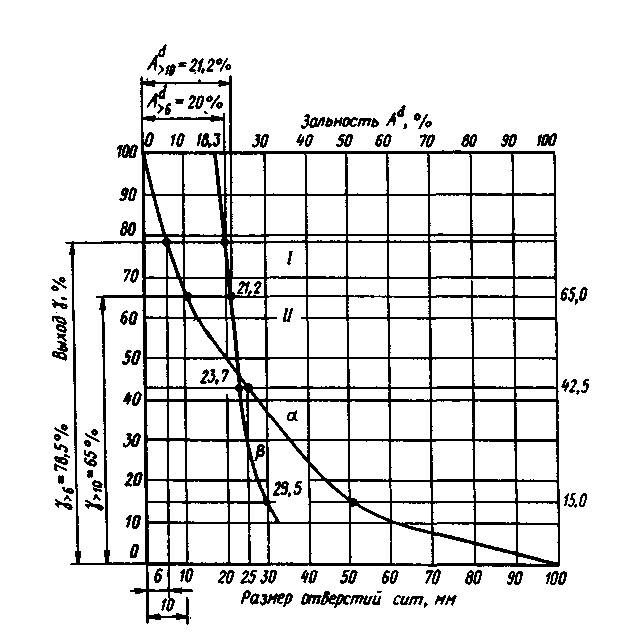

Пример. По результатам ситового анализа угля (табл. 3.2.) построить кривые гранулометрического состава α, β и определить выход и зольность класса 6 – 10 мм.

Таблица 3.2.

Результаты ситового анализа угля и его зольность

Класс, мм |

γ, % |

Аd, % |

Суммарно (сверху), % |

|

γ |

Аd |

|||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

50 – 100 25 – 50 10 – 25 0 – 10 Исходный |

15,0 27,5 22,5 35,0 100,0 |

29,5 20.5 16,3 13,0 18,3 |

15,0 42.5 65,0 100,0 -- |

29,5 23,7 21.2 18,3 -- |

Решение. 1. Определяем суммарные выходы и зольность классов сверху (табл. 4, графы 4 и 5):

15,0 + 27,5 = 42,5 %;

(15,0 ∙ 29,5 + 27,5 ∙20,5)/42,5 = 23,7 %;

42,5 + 22,5 = 65,0 %;

(42,5 ∙ 23,7 + 22,5 ∙ 16,3)/65,0 = 21,2 %

и т. д.

2. Строим кривую гранулометрического состава α. На оси opдинат (рис. 3.3) откладываем в масштабе суммарные выходы (данные графы 4 табл. 3.2.) и проводим вспомогательные линии, параллельные оси абсцисс. На этих линиях откладываем в масштабе размер отверстий сит (данные графы 1). Полученные точки соединяем кривой.

3. Строим кривую средней зольности β. На вспомогательных линиях откладываем в масштабе среднюю зольность классов (данные графы 5). Полученные точки соединяем плавной кривой β.

4. Определяем выход класса 6 – 10 мм. На оси абсцисс (см. рис. 1) откладываем в масштабе размер отверстий сит 6 и 10 мм и проводим вспомогательные линии, параллельные оси ординат до пересечения с кривой α. Через точки пересечения проводим линии I и II, параллельные оси абсцисс. Определяем выход класса 6 - 10 мм:

γ6-10 = γ>6 - γ>10 = 78,5 – 65,0 = 13,5 %.

Определяем зольность класса 6 - 10 мм. Графически зольность класса 6 мм будет равна расстоянию от оси ординат до точки пересечения линии I с кривой β, т.е. Аd>6 = 20,0 %; аналогично находим зольность класса более 10 мм по линии II: Аd>10 = 21,2 %.

Зольность класса 6 – 10 мм

Аd6-10

=

![]() .

.

Рис. 3.3. Кривые гранулометрического состава к примеру