- •Растительность техногенного озера-накопителя отходов

- •Введение

- •1 Систематика растений

- •2 Морфология растений

- •2.1 Семенные растения

- •2.1.1 Вегетативные органы

- •2.1.2 Генеративные органы

- •2.2 Споровые растения

- •3 Определение растений

- •3.1 Гербарий

- •4 Техногенное озеро накопитель отходов

- •4.1 Геолого-геоморфологическая основа ландшафта

- •4.2 Климатические особенности

- •4.3 Гидрогеологические условия в районе оз. Былкылдак

- •4.4 Почвенно-растительный покров

- •4.5 Действие выбросов и отходов на качество вод озер, находящихся в зоне влияния пхз

- •4.6 Особенности накопления ртути в водных экосистемах

- •4.7 Оценка поступления ртути в растения

- •4.8 Оценка поступления ртути в водные растения

- •5 Растительность озера-отстойника накопителя отходов

- •5.1 Прибрежные растения

- •Литература

- •Приложение а (информационное) Морфобиологические термины и понятия

- •Приложение б (информационное) Состав воды озера Былкылдак

- •Содержание

2.1 Семенные растения

В характеристике семенных растений важное место принадлежит признакам вегетативных и генеративных органов. К вегетативным органам относят корень и побег, последний во взрослом состоянии расчленяется на стебель и листья. Генеративные органы у цветковых растений представлены цветком и его производными - семенем и плодом.

2.1.1 Вегетативные органы

Корень

Основные функции корня - поглощение воды и растворенных в ней минеральных солей и прикрепление растений к субстрату. По форме различают стержневую и мочковатую корневые системы – рисунок 1. Стержневая корневая система, или стержневой корень, представляет собой хорошо развитый главный корень, более толстый и длинный, чем боковые. Мочковатая корневая система состоит из большого количества корней приблизительно одинаковой толщины, обычно придаточных, отходящих от основания стебля, укороченных корневищ, луковиц и т.п.

Если корни помимо главных функций выполняют какие-либо добавочные, то они претерпевают соответствующие изменения во внешнем и внутреннем строении. Так, в связи с отложением запасных питательных веществ в главных корнях последние сильно утолщаются, их называют корнеплодами (морковь, петрушка). Если же утолщения возникают в придаточных корнях, то их определяют как корневые шишки, или корнеклубни (орхидеи, зопник, таволга). Для растений-паразитов и полупаразитов наиболее характерны корни-присоски, с помощью которых они проникают в ткани растения-хозяина и высасывают из него питательные вещества (заразиха, погремок).

Побег

Побег является совокупностью двух основных органов высшего растения - стебля и листьев. Места прикрепления листьев на стебле - узлы, а участки между ближайшими узлами - междоузлия. По степени развития междоузлий различают побеги удлиненные - с вытянутыми междоузлиями, и укороченные - с короткими междоузлиями и сближенными узлами. Если же удлинено только одно междоузлие побега непосредственно перед цветком или соцветием, то его называют цветочной стрелкой, или безлистным стеблем (одуванчик).

Стебель

Основная функция стебля - проведение воды и питательных веществ. По характеру одревеснения стебля выделяют древесные и травянистые растения. Древесные имеют многолетние одревесневающие побеги. Эта группа, в свою очередь, может быть разделена на деревья и кустарники. Деревья обладают ясно выраженным главным стеблем - стволом. У кустарников главный ствол не выражен и по высоте и толщине мало отличается от ветвей. Резкой границы между понятиями "дерево" и "кустарник" провести нельзя, так как один и тот же вид в зависимости от внешних условий может расти и в форме дерева, и в форме кустарника. Близки к деревьям и кустарникам так называемые полукустарники. Это также деревянистые многолетние растения, но верхняя часть их стебля не одревесневает и ежегодно отмирает.

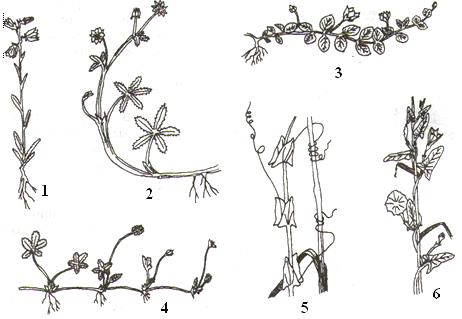

Стебель травянистых растений живет только один вегетационный период. Он типичен для одно-, дву- и многолетних трав. По положению в пространстве различают стебли прямостоячие, восходящие, вьющиеся, стелющиеся и т.п. - рисунок 2.

1 - прямостоячий; 2 - приподнимающийся; 3 - лежачий; 4 - ползучий; 5 - цепляющийся; б - вьющийся.

Рисунок 2 – Стебли различающиеся положением в пространстве

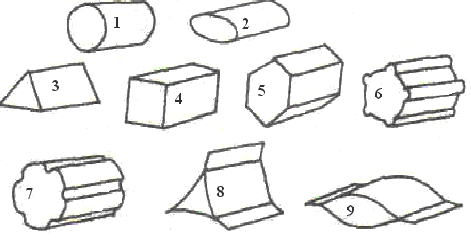

Поперечный разрез стебля может быть округлым, сплюснутым, трехгранным и др. - рисунок 3. Цилиндрический, внутри в междоузлиях полый, стебель называется соломиной (у злаков).

1 - округлое; 2 - сплюснутое; 3 - 3-гранное; 4 - 4-гранное; 5 - многогранное; 6 - ребристое; 7 - бороздчатое; 8,9 - крылатое

Рисунок 3 - Поперечные сечения стеблей

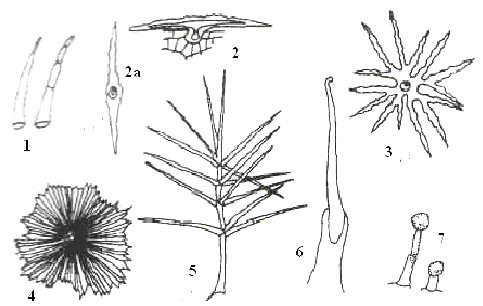

Поверхность стебля и других частей растения может быть гладкой (голой) или покрытой шипиками, колючками или простыми двураздельными, звездчатыми и другими волосками – рисунок 4.

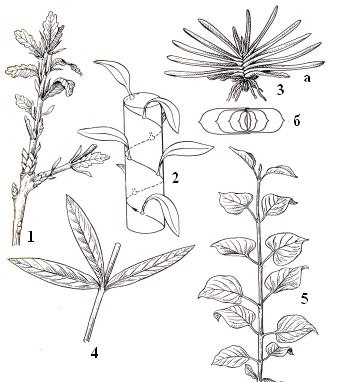

Лист

Лист является органом растения, формирующемся на стебле и, в типичном случае, выполняющем функции фотосинтеза, транспирации (испарения) и дыхания. Обычно лист состоит из листовой пластинки, черешка, основания листа (иногда расширенного в так называемое влагалище) и прилистников - рисунок 5. Все эти части листа могут быть развиты в разной степени или оставаться недоразвитыми, т.е. практически отсутствовать. Так, прилистники иногда достигают длины листьев или видоизменяются в усики. В ряде случаев пленчатые прилистники срастаются между собой и окружают нижнюю часть междоузлия, образуя раструб.

1 - простой; 2, 2а - двураздельный; 3 - звездчатый; 4 - чешуйчатый; 5 - ветвистый; 6 - жгучий; 7 - железистый.

Рисунок 4 – Волоски покрывающие части растений

1 - черешковый; 2 - раструб горца; 3 - влагалищный; а - прилистники; б черешок; в - листовая пластинка; г - язычок; д - влагалище; е - узел.

Рисунок 5 - Строение листа.

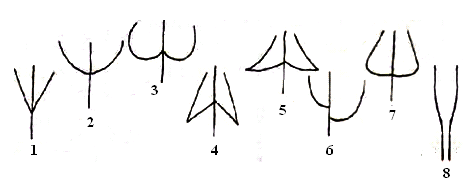

По способу прикрепления к стеблю - рисунок. 6, различают листья: черешковые, когда листовая пластинка прикрепляется к стеблю при помощи черешка - рисунок. 6;1, сидячие - лист не имеет черешка и прикрепляется к стеблю основанием листовой пластинки

1 - очередное листорасположение, черешковые листья; 2 - супротивное листорасположение, сидячие листья; 3 - мутовчатое листорасположение; 4 - ложная мутовка: а - лист, б - прилистник, в — пазушный побег; 5 - полустеблеобъемлющий; 6 - стеблеобъемлющий; 7 - пронзенный; 8 - низбегающий.

Рисунок 6 - Расположение и прикрепление листьев

рисунок. 6,2; полустеблеобъемлющие, имеющие расширенное основание листовой пластинки, частично охватывают стебель рисунок. 6,5; стеблеобъемлющие - основание листовой пластинки охватывает стебель - рисунок. 6, 6; пронзенные - основание листовой пластинки охватывает стебель и его края срастаются между собой так, что создается впечатление листа, пронзенного стеблем рисунок. 6,7; низбегающие - кромка листовой пластинки прирастает к междоузлию ниже приросшего основания листа, часто на довольно большом протяжении - рисунок. 6,8, влагалищные - основание листа, разрастаясь, образует влагалище, охватывающее стебель (злаки, зонтичные) – рисунок 5,3.

У разных растений листья располагаются на стебле различно - рисунок. 6, но всегда в определенном порядке, характерном не только для каждого вида, но, как правило, и для более крупных систематических единиц - рода и семейства. По способу расположения на стебле листья делят на очередные - по одному поочередно друг за другом - рисунок. 6,1; супротивные - парами один против другого - рисунок. 6,2 и мутовчатые - по несколько (более 2) вместе - рисунок. 6,3.

На рисунке 7 показаны основные типы листорасположения (филлотаксиса), отражающие его радиальную симметрию.

Рисунок 7 – Основные типы листорасположения

Различают несколько основных вариантов листорасположения:

- спиральное, или рассеянное (очередное) листорасположение – на каждом узле расположен один лист и основания последовательных листьев можно соединить условной спиральной линией, растянутой вдоль удлиненного стебля, или почти плоскостной на широком укороченном стебле - рисунок 7,1,2 – эту линию называют основной генетической спиралью, так как она отражает последовательность заложения листьев, их генезис;

- двурядное листорасположение, иногда его рассматривают как частный случай спирального, отражает так называемую маятниковую симметрию деятельности апекса. При этом на каждом узле находится один лист, охватывающий широким основанием всю или почти всю окружность оси. Средние линии (медианы) всех листьев лежат в одной вертикальной плоскости – рисунок 7,3;

- мутовчатое листорасположение возникает, если на одном уровне закладывается несколько листовых примордиев, образующих общий узел;

- супротивное листорасположение представляет собой частный случай мутовчатого, когда на одном узле образуются два листа, точно друг против друга, так что их медианы лежат в одной вертикальной плоскости.

Порядок заложения листовых примордиев на апексе побега – наследственный признак каждого вида, иногда характерный длч рода и даже для целого семейства растений.

Наиболее заметной и важной частью листа считают листовую пластинку, форма которой чрезвычайно разнообразна. Форма листовой пластинки определяется соотношением длины и ширины и тем, на какую часть пластинки приходится ее наибольшая ширина. Различают листья округлые, овальные, продолговатые, яйцевидные, ланцетные, линейные и т.д. – на рисунке 8 показана обобщенная схема форм листьев. Кроме того, листья бывают чешуйчатые, игольчатые, тесъмовидные, мечевидные, лопатчатые, щитовидные, почковидные, сердцевидные, обратносердцевидные, стреловидные, копьевидные, ромбические, треугольные, дудчатые (полые) и др.

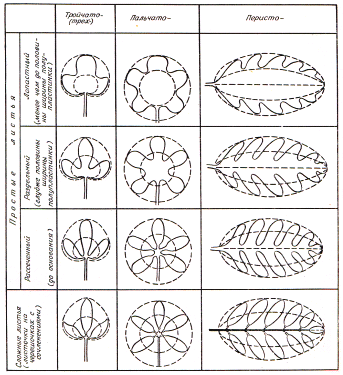

Форма пластинок простых листьев и листочков сложных листьев во взрослом состоянии очень разнообразна. По форме листьев можно различать разные роды и виды растений. Пластинка листа или листочка может быть цельной или расчлененной более или менее глубокими выемками на лопасти, доли или сегменты, располагающиеся при этом перисто или пальчато. Получаются перисто- и пальчато-лопастные, перисто- и пальчато-раздельные, и перисто- и пальчато-рассеченые листья – рисунок 9.

Рисунок 8 – Обобщенная схема форм листьев

Листья подразделяют и по форме края пластинки: целънокрайные, зубчатые - обе стороны зубцов равны, пильчатые - одна из сторон зубцов значительно длиннее другой, городчатые - с округлыми зубцами, выемчатые, волнистые или курчавые. Если зубцы разных размеров, то листья двоякозубчатые или двоякопильчатые

На рисунке 10 показаны листья различной формы. Среди выделенных 28 форм листьев – представлены: игловидный, линейный, продолговатый, ланцетовидный, овальный, эллиптический, дуговидножилковатый, цельнокрайный, округлый, яйцевидный, перистожилковатый, зубчатый, обратнояйцевидный, ромбовидный, лопатчатый, сердцевиднояйцевидный, городчатый, почковидный, стреловидный, копьевидный, перистолопастный, пальчатолопастный, пальчатожилковатый, пальчатораздельный с пильчатыми долями, пальчаторассечённый, лировидный, тройчатосложный,

Рисунок 9 - Типы расчленения пластинки простого листа

1 - игловидный; 2 - линейный (видны узел, влагалище, язычок и пластинка); 3 - продолговатый; 4 - ланцетовидный; 5 - овальный; 6 - эллиптический, дуговидножилковатый, цельнокрайный; 7 - округлый; 8 - яйцевидный, перистожилковатый, зубчатый; 9 - обратнояйцевидный; 10 - ромбовидный; 11 - лопатчатый; 12 - сердцевиднояйцевидный, городчатый; 13 - почковидный; 14 - стреловидный; 15 - копьевидный; 16 - перистолопастный; 17 - пальчатолопастный, пальчатожилковатый; 18 - пальчатораздельный с пильчатыми долями; 19 - пальчаторассечённый; 20 - лировидный; 21 - тройчатосложный; 22 - пальчатосложный; 23 - парноперистосложный с прилистниками и усиками; 24 - непарноперистосложный с прилистниками; 25 - дваждыперистосложный; 26 - многократноперистосложный; 27 - прерывчатоперистый; 28 - чешуйчатый.

Рисунок 10 – Форма листа

пальчатосложный, парноперистосложный с прилистниками и усиками, непарноперистосложный с прилистниками, дваждыперистосложный, многократноперистосложный, прерывчатоперистый, чешуйчатый вид листа..

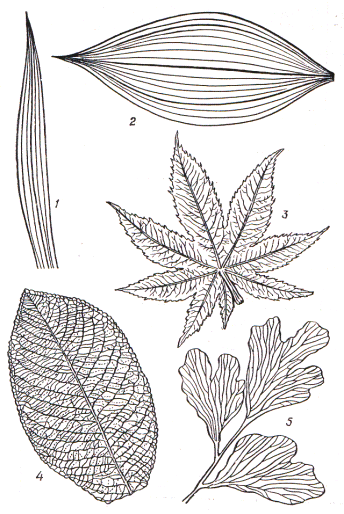

Один из важных описательных признаков листа – характер его жилкования – рисунок 11.

1 – параллельное; 2 – дуговидное; 3 – сетчатое с пальчатым расположением основных жилок; 4 – сетчатое с перистым расположением основных жилок; 5 – дихотомическое.

Рисунок 11 - Типы жилкования

Как показано на рисунке, расположение жилок может быть:

– параллельным;

– дуговидным;

– сетчатым с пальчатым расположением основных жилок;

– сетчатым с перистым расположением основных жилок;

– дихотомическим.

Лист также может различаться формой верхушки и основания листовых пластинок. Форма верхушки может быть тупой, острой, заостренной, остроконечной, выемчатой. Основание же листа – рисунок 12, может быть клиновидным, округлым, сердцевидным, стреловидным, копьевидным, неравнобоким, усеченным, суженным.

1 - основание листа клиновидное; 2 - округлое; 3 - сердцевидное; 4 - стреловидное; 5 - копьевидное; 6 - неравнобокое; 7 - усеченное; 8 - суженное.

Рисунок 12 -. Формы основания листовых пластинок.

Листовая пластинка может быть цельной или в разной степени расчлененной. Цельным лист называют в том случае, когда надрезы не превышают 1/4 полупластинки. Если глубина надреза больше, то лист лопастный. Если глубина превышает половину полупластинки, но не доходит до средней жилки, то лист определяют как раздельный. Рассеченные листья имеют надрезы, доходящие до средней жилки. Кроме того, различают листья лировидные, гребневидные и струговидные.

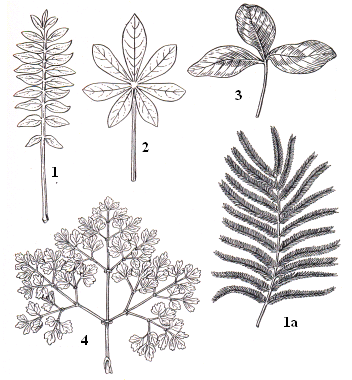

Если листовая пластинка, даже очень сильно расчлененная, то лист называют простым. Сложным лист называют тогда, когда в его состав входит несколько листовых пластинок - листочков сложного листа – примеры таких листьев приведены на рисунке 10 и рисунке 13.

1 – перистый, 1а – двоякоперистый, 2 – пальчатый, 3 – тройчатый, 4 – многократно тройчатый.

Рисунок 13 - Сложные листья

Прилистники

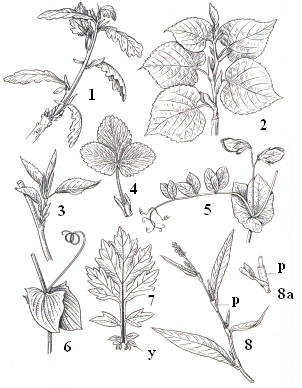

Часто основание листа дает парные боковые выросты – прилистники. Форма и размеры прилистников, а также их функции различаются у разных растений. У многих растений, после развертывания листа они опадают (береза, черемуха и многих других деревьев и кустарников), в других случаях они не опадают, а подсыхают (клевер, земляника). На рисунке 14 показаны прилистники некоторых растений и их модификации.

1 – дуб, 2 – липа, 3 – черемуха, 4 – земляника, 5 – горох, 6 – чина, 7 – полынь-чернобыльник, 8, 8а – гречишка, р – раструб, у – ушки.

Рисунок 14 - Прилистники

Трансформация органов

В процессе приспособления к условиям среды иногда изменяется функция органа, что влечет за собой трансформацию его вида. В природе у травянистых многолетников это часто связано с функцией запасания питательных веществ и с вегетативным размножением. Основные видоизменения побега следующие:

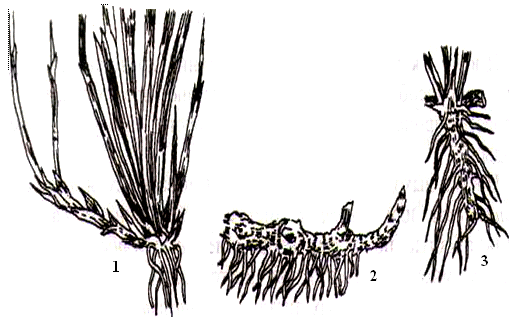

- корневище - подземный побег, по внешнему виду напоминающий корень. Листья на таких побегах недоразвитые, пленчатые и во многих случаях рано опадают, а на корневище остаются рубчики. Корневища - рисунок 15 различают по степени разветвленности - простые и ветвистые; по направлению роста - горизонтальные и вертикальные, косые;

1 – осока, Сагех; 2 – купена, Polygonatum; 3 – земляника, Fragaria.

Рисунок 15 - Корневища

- клубень - побег с утолщенной стеблевой частью и редуцированными листьями, в пазухах которых закладываются почки;

- луковица - укороченный побег со сближенными узлами. Луковичные чешуи представляют собой разросшиеся основания листьев, в которых откладываются запасы питательных веществ, листовая пластинка остается неразвитой.

Гораздо реже встречаются видоизменения наземных побегов. Среди последних следует отметить: кладодии - побеги с уплощенными стеблями, часто разветвленные - листья редуцированы до мелких бесцветных пленочек, чешуи или колючек (спаржа); усики различного происхождения; колючки также различного происхождения - видоизменение побега (боярышник), листа (барбарис) и др. Не следует смешивать колючки с шипами, которые представляют собой выросты эпидермиса (шиповник).