- •Глава 1. Теоретико-методологические аспекты применения лечебной гимнастики с учащимися, отнесенными к специальной медицинской группе

- •Врачебно- педагогическая характеристика школьников с ослабленным здоровьем

- •Особенности организации занятий по лечебной гимнастике с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе

- •3. Уровень физической подготовленности

- •2.2. Особенности проведения занятий после заболеваний сердечно-сосудистой системы

- •2.3. Особенности проведения занятий при заболеваниях органов дыхания

- •2.4. Особенности проведения занятий при деформациях опорно-двигательного аппарата

- •2.5. Особенности проведения занятий при заболеваниях центральной и периферической нервной системы

- •2.6. Особенности проведения занятий при эндокринных заболеваниях

- •2. Формирование правильной осанки и ее коррекция.

- •3. Индивидуальный подход к занимающимся.

- •4. Урок должен быть эмоционально окрашенным.

- •Заключение

3. Уровень физической подготовленности

Физическую подготовленность обычно определяют при помощи физкультурных контрольных нормативов, которые позволяют оценить уровень мышечной работоспособности в конкретных проявлениях двигательной деятельности. Так как в каждом из таких нормативов нагрузка выполняется до предела (иначе не будут получены объективные характеристики работоспособности), то большая часть из них не может быть использована для учащихся специальных медицинских групп. [18, c. 48]

Основными показателями физической подготовленности, в связи с невозможностью использовать большинство прямых проб, являются косвенные показатели, с помощью которых на основании изменений отдельных признаков функционального состояния организма, связанных с физической подготовленностью, удается судить об ее уровне.

В качестве прямых, непосредственно характеризующих физическую подготовленность показателей могут быть использованы следующие двигательные пробы и умения.

а) Проба на развитие мышц живота — переход из положения лежа в положение сидя без помощи рук. Выполняется из и. п. — лежа на спине, руки вдоль тела, ноги закреплены в упоре. Облегченный вариант: руки на поясе, перейти в положение сидя. Затрудненный вариант: руки согнуты в локтях и находятся за головой. Перейти в положение сидя. Наиболее трудный вариант: прямые руки вытянуты за голову и соединены в замок. Перейти в положение сидя.

б) Проба на развитие мышц живота — поднимание ног до положения угла в упоре. Производится учащимся в упоре на брусьях (или близко стоящих столах, спинках стульев). Захват пальцами опорной поверхности облегчает выполнение упражнения. Напротив, опора о поверхность предмета ладонями затрудняет выполнение пробы, которая заключается в способности поднять выпрямленные ноги до положения горизонтали и, не удерживая их более чем 1 с, опустить вниз. Усложненная разновидность этой пробы — поднимание прямых ног из положения виса на гимнастической стенке. Еще более тяжелым вариантом, который не следует рекомендовать в качестве первой попытки для учащихся специальных групп, является поднимание прямых ног в висе на перекладине.

в) Проба на развитие мышц спины — из и. п. — лежа на груди, руки за головой, ноги закрепляют в упоре. Поднять голову и верхнюю часть туловища от пола. Зафиксировать это положение (не более 1 с).

г) Проба на развитие мышц ног — приседание на одной ноге, удерживаясь рукой о рядом стоящий стул или стол. Затрудненный вариант — то же, без опоры рукой.

д) Проба на меткость броска — метание малого мяча в цель с расстояния 10м.

е) Проба на дальность броска — метание гранаты.

ж) Проба на равновесие — «ласточка».

з) Проба на координацию — прыжки через скакалку на одной и двух ногах.

Тесная функциональная взаимосвязь между сердечно-сосудистой и дыхательной системами, с одной стороны, и физической работоспособностью организма, с другой, позволяют использовать ряд показателей кровообращения и дыхания в условиях напряжения этих систем для оценки адаптации организма к мышечной деятельности. Наиболее ценны в диагностическом отношении для оценки функционального состояния организма учащихся специальных групп следующие пробы. [18, c. 53]

Функциональная проба с 10 приседаниями позволяет выявить степень адаптации сердечно-сосудистой системы и всего организма к условиям физических нагрузок. Для учащихся специальных медицинских групп в качестве дозированной нагрузки применяют 10 приседаний, выполняемых за 15 с.

Методика проведения функциональной пробы: после 3—5 мин отдыха в положении сидя у обследуемого считают пульс и измеряют систолическое (максимальное) и диастолическое (минимальное) артериальное давление по способу Короткова. Пульс считают каждые 10 с, пока не получат подряд 2—3 одинаковые цифры, полученные данные записывает, измеряют артериальное давление и, не снимая манжеты с левой руки, выполняют нагрузку. Глубоко приседая, он выбрасывает руки вперед и разгибает пальцы, а выпрямляясь, сгибает руки в локтевых суставах и сжимает пальцы в кулаки. При приседании громко считает (раз, два, три и т. д.), чем исключается задержка дыхания. [21, c. 132]

Во время проведения пробы необходимо следить за сохранением стандартных условий выполнения нагрузки, за внешними признаками обследуемого. Закончив приседания, испытуемый садится, у него подсчитывают пульс впервые 10 с, затем измеряют кровяное давление (30—40 с) и вновь продолжают подсчитывать пульс до стойкого возвращения к исходным величинам. После этого еще раз измеряют артериальное давление. В ходе выполнения пробы, в период восстановления отмечают изменение окраски лица, появление одышки, дрожания конечностей, потоотделения и других признаков, характеризующих приспособляемость организма обследуемого к выполнению данной нагрузки. Результаты пробы заносят в карточку функциональной пробы.

Оценку одномоментной функциональной пробы производят по реакции пульса, артериального давления, по продолжительности периода восстановления, а также по внешним признакам и поведению учащегося. Определяют степень учащения пульса в абсолютных цифрах и в процентах. Процент учащения пульса после нагрузки (так называемая «возбудимость») вычисляют по разности между величиной пульса после нагрузки и до нее, полученное значение выражают в процентах по отношению к исходной величине, т. е.: 25 - 16 = 9; 9 х 100 : 16 = 56%. Возбудимость пульса, как правило, не должна превышать 65-80%.

Учитывают время восстановления пульса после нагрузки до исходных величин; чем меньше этот период, тем благоприятней оценка реакции организма на физическую нагрузку. Время восстановления пульса до исходного уровня при благоприятной реакции равно 2—3 мин. При ухудшении адаптации сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам пульс учащается на 12—18 ударов в 10 с, что составляет 100—150% от исходных величин, а период его восстановления длится 4—5 мин и более.

Вычисляют изменения артериального и пульсового давления после нагрузки. Увеличение пульсового давления (разница в миллиметрах между максимальным и минимальным давлением) расценивается как положительный фактор, уменьшение — как отрицательный; систолическое давление при нагрузках должно увеличиваться, диастолическое — уменьшается. В зависимости от характера сдвигов в деятельности сердечно-сосудистой системы после дозированных нагрузок различают хорошую (нормотоническую), удовлетворительную и неудовлетворительную реакции.

При заключении о состоянии сердечно-сосудистой системы по данным функциональной пробы учитывают результаты наблюдения за внешним видом и поведением испытуемого во время и после пробы: выраженное покраснение или побледнение лица, одышка, значительное потоотделение, дрожание рук свидетельствуют о неблагоприятной реакции на нагрузку. [6, c. 52]

Комбинированную функциональную пробу на скорость и выносливость, предложенную С.П. Летуновым, используют для наиболее подготовленных в физическом отношении учащихся. Эта проба основана на определении адаптации сердечно-сосудистой системы к разным по интенсивности и продолжительности физическим нагрузкам. Проба состоит из: 1)20 приседаний, 2) бега на месте (в течение 15с) с максимальной интенсивностью — нагрузка на скорость, 3) бега на месте (в течение 3 мин) в темпе 180 шагов/мин — нагрузка на выносливость. Для учащихся специальных групп рекомендуют 2-минутный бег.

Комбинированная функциональная проба позволяет разносторонне исследовать функциональную способность сердечно-сосудистой системы, поскольку нагрузки на скорость и на выносливость предъявляют к аппарату кровообращения разные требования.

Скоростная нагрузка помогает выявить способность к быстрому усилению кровообращения, нагрузка на выносливость — способность организма устойчиво поддерживать усиленное кровообращение на высоком уровне в течение относительно продолжительного времени.

После подсчета пульса в положении сидя по 10-секундным отрезкам времени и определения артериального давления обследуемый делает 20 приседаний в течение 30 с (приседая, вытягивает руки вперед). В первые 10 с после нагрузки проверяют число ударов пульса, а в промежутки между 15-й и 40-й секундами — артериальное давление. После этого вновь подсчитывают пульс и с приходом его к норме (но не ранее чем через 2 мин после нагрузки) еще раз измеряют артериальное давление.

Затем выполняют вторую часть пробы — бег на месте в течение 15 с в максимально быстром темпе, с высоким подниманием ног и энергичной работой рук. После этого обследуемый отдыхает 4 мин, при этом первые 10 с каждой минуты подсчитывают пульс, а с 15-й секунды измеряют артериальное давление.

Далее выполняют третью часть пробы — бег на месте в темпе 180 шагов/мин. По окончании бега определяют пульс и артериальное давление в течение 5 мин. С целью более подробного изучения начального периода восстановления рекомендуется после каждой нагрузки измерять частоту пульса в течение двух 10-секундных промежутков времени.

Поскольку с помощью комбинированной пробы устанавливают особенности приспособительной реакции сердечно-сосудистой системы к нагрузкам на скорость и выносливость, результаты пробы могут быть использованы для решения некоторых вопросов планирования процесса физического воспитания, в частности для выбора средств и конкретных физических нагрузок, в наибольшей степени способствующих повышению функциональных возможностей организма.

Пробы с задержкой дыхания в практике физического воспитания чаще всего используют в двух вариантах: с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и выдохе (проба Генчи).

Пробу с задержкой дыхания на вдохе выполняют следующим образом. Испытуемый делает пробный вдох, затем полностью выдыхает воздух и после полного (но непредельного) вдоха задерживает дыхание. В. момент задержки дыхания включают секундомер. Пробу с задержкой дыхания на выдохе выполняют также после пробного вдоха и выдоха. Сделав вдох, испытуемый делает спокойный (не предельно возможный!) выдох и задерживает дыхание. С момента задержки дыхания включается секундомер, который останавливают при первом вдохе. [19, c. 24]

Большое практическое значение имеют врачебные наблюдения, проводимые в процессе занятий физическими упражнениями. Они направлены на изучение построения занятий физическими упражнениями соответственно состоянию здоровья занимающихся, их физическому развитию, тренированности, определение границ функциональной приспособляемости организма к физическим нагрузкам, индивидуального учета реакции - т.е. на улучшение физического воспитания детей и получение максимального эффекта от занятий физическими упражнениями. При врачебных наблюдениях изучаются естественные условия, в которых проводятся занятия, учитываются показатели интенсивности и объема проделанной физической работы. Большое значение при этом имеет наблюдение за внешними признаками утомления в процессе выполнения физических нагрузок. Если у учащихся возникает неудовлетворительное состояние после занятия, обусловленное несоответствием режима физических напряжений состоянию их здоровья, степени тренированности, необходимо снизить физические нагрузки, дать детям отдых, а в ряде случаев провести углубленное клиническое исследование.

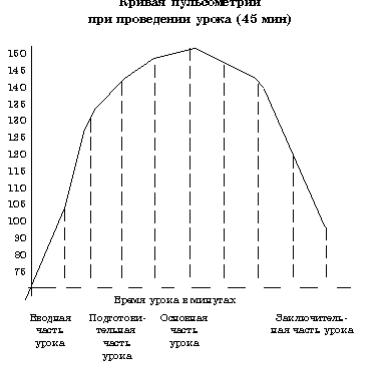

Педагогический контроль за учениками осуществляется учителем на каждом уроке. На первых пятнадцати-двадцати уроках нельзя допускать появления признаков утомления (потоотделение, покраснение кожи и т.д.). В дальнейшем при хорошем самочувствии можно использовать кратковременные нагрузки, вызывающие чувство приятной усталости. Критерием правильности дозирования нагрузки служит изменение пульса в течение как одного урока, так и серии уроков. Пульс у основной массы ребят после урока должен вернуться к исходным данным в течение 15–20 мин. Если у учащихся возникает неудовлетворительное состояние после занятия, обусловленное несоответствием режима физических напряжений состоянию их здоровья, степени тренированности, необходимо снизить физические нагрузки, дать детям отдых, а в ряде случаев провести углубленное клиническое исследование. Реакция на физическую нагрузку в процессе занятий должна проявляться умеренными сдвигами физиологических показателей. В зависимости от характера и интенсивности нагрузок частота сердечных сокращений, артериальное давление крови, частота дыхания повышаются, период восстановления показателей до исходного уровня обычно не превышает 5 мин. Вес тела существенно не меняется. Жизненная емкость легких и мышечная сила могут увеличиваться или умеренно снижаться, свидетельствуя в последнем случае о появлении утомления. Небольшая степень утомления на занятиях физическими упражнениями с учащимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья, вполне допустима

Физиологическая кривая физической нагрузки определяется при подсчете пульса непосредственно перед началом и сразу после окончания каждой части урока. Полученная кривая пульса в определенной мере отражает реакцию организма, вызванную упражнениями, и позволяет проследить ее в динамике. На занятиях с учащимися СМГ рекомендуется так называемый волнообразный характер кривой. Помимо контроля за уровнем физической подготовленности учащихся, учитель по мере прохождения материала оценивает правильность выполнения упражнений, улучшение показателей силы, гибкости, выносливости.

Таким образом, в связи с разнообразием диагнозов у учащихся специальных медицинских групп нет возможности привести средние показатели функциональных проб, которые отражали бы определенные уровни адаптации организма к физическим нагрузкам. Поэтому важно иметь в виду, что наиболее ценный показатель, имеющий функционально-диагностическое значение, — это регистрирующаяся при помощи каждой из проб динамика изменений функционального состояния организма учащихся. Сопоставляя показатели функциональных проб с используемыми в процессе физического воспитания нагрузками и самочувствием занимающихся, (данные дневников самоконтроля), можно получить объективную характеристику изменений состояния, и адаптивных возможностей организма учащихся специальных групп.

Подводя итог теоретическому исследованию можно сделать вывод о том, что практические занятия с учащимися, отнесенными к специальной медицинской группе, нельзя сводить только к лечебной физической культуре. Они должны носить преимущественно комплексный характер.

Школьный врач является ближайшим советником учителя по вопросам здоровья и физического воспитания детей и в то же время контролером в выполнении санитарно-гигиенических требований. Все указания врача, касающиеся здоровья и физического воспитания детей, являются обязательными для учителя.

Школьники не реже одного раза в год проходят медицинское обследование и распределяются по медицинским группам. [18, c. 50]

Основной формой занятий с учащимися специальной медицинской группы в учреждениях образования является урок физической культуры. Урок для групп СМГ можно проводить 2 раза по 45 минут или 3 раза по 30 минут. При подборе средств и методов необходимо неукоснительно соблюдать основные принципы физического воспитания: постепенность, систематичность, доступность, разносторонность. Следует всемерно использовать общеразвивающие и специальные упражнения, не требующие чрезмерных напряжений. Прежде всего, это – оздоровительная лечебно-профилактическая направленность средств физической культуры. Преподаватель физического воспитания должен знать особенности влияния физических упражнений и средств закаливания на больной или ослабленный организм ребенка, уметь выбирать необходимые для лечения заболевания средства и методы физической культуры, уметь оценивать эффективность их влияния на организм. [1, c. 73]

Дифференцированным должен быть подход к использованию средств физической культуры в зависимости от характера и выраженности структурных и функциональных нарушений в организме учащегося, вызванных патологическим процессом. [1, c. 74]

2 Организация и содержание занятий с использованием лечебной гимнастики с учащимися, отнесенными к специальной медицинской группе

Практическое исследование по теме выпускной квалификационной работы осуществлялось в период профессиональной практики « Пробные уроки» по специальности в период с 30 сентября по 17 октября и с 7 апреля по 2 мая на базе МАОУ СОШ № 1 . Боровичи.

Практико-ориентированные исследование осуществлялось в 3 этапа:

1. Подготовительный:

-изучить особенности физического развития и физической подготовленности учащихся 3 «В» класса;

- познакомиться с материально-технической базой МАОУ СОШ №1 г. Боровичи;

- проанализировать документы планирования и учёта, используемые в работе учителем физической культуры;

В течение данных видов практик были изучены индивидуальные особенности школьников, их физическая подготовленность, психологические особенности, способность организма переносить физическую нагрузку урока физкультуры.

Практика осуществлялась на базе МАОУ СОШ №1, в 3 «В» классе. В данном классе: 26 человек. Из них: 16 девочек и 10 мальчиков. Возрастной состав класса следующий: 2003 г.р.-2 человека – 8% ,2004 г.р. – 23 человека – 88%, 2005 – 1 человек – 4%.

В классе обучается 1 ребёнок с ограниченными возможностями (зрение).

Также было выявлено медицинская группа каждого учащегося и те заболевания, которые у них имеются. К основной группе относятся: 23 человека. К подготовительной группе относится 1 человек (III – нарушение осанки, плоскостопие). Полное освобождение от нагрузок физической культуры имеет 1 человек (IV-зрение, ДЦП).

Изучив ФГС НОО были выделены следующие предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом специфики содержания предметных областей, включающие в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:

1)формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторов успешной учёбы и социализации;

2)овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры и т.д.);

3)формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).

Проанализировав программу начального общего образования, были выделены следующие универсальные учебные действия, формируемые на уроках физической культуры:

Метапредметные ожидаемые результаты:

-овладение способностью принимать и сохранять цели и

задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ

осуществления;

-формирование умения планировать, контролировать и

оценивать учебные действия в соответствии с

поставленной задачей;

-определение общей цели и путей еѐ достижения;

-готовность конструктивно разрешать конфликты;

-овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями.

Предметные ожидаемые результаты:

-формирование первоначальных представлений о значении

физической культуры для укрепления здоровья, о еѐ

позитивном влиянии на развитие человека;

-овладение умениями организовывать

здоровьесберегающую жизнедеятельность;

-формирование навыка систематического наблюдения за

своим физическим состоянием.

Материальная база школы

Данные учителя:

Ф.И.О. учителя: Сачек Янина Ростиславовна

Должность: учитель физической культуры

Образование: Высшее

Педагогический стаж работы: 16

Аттестация: 1кв.кат. 2013 г.

Пройдено повышение квалификации (за 5 лет) : 2001г. Обновление

Содержания образования по физической

Культуре 2005г. ОТ

2006г. Информационные технологии в деятельно-сти учителя-предметника»

2011г. Совершенствова-ние структуры и содер-жания физической куль-туры

2011г. Обновление со-держания физической культуры

2012г. Единая среда дос-тупа к сервисам систем электронного и дистан-ционного образования

2013г. Актуальные про-блемы реализации ФГОС общего образования

В своей деятельности опирается на программу «Физическая культура» В.И.Лях

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4

декабря 2007 года №329-ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных образовательных программ в объѐме, установленном государственными образовательными стандартами, а также дополнительных занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ.

Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его самоопределения.

Цель школьного физического воспитания- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуре для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Задачи:

-укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия;

-формирование начальных умений саморегуляции средствами физической культуры;

-овладение школой движений;

-развитие координационных и кондиционных способностей;

-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических способностей;

-выработка представлений о видах спорта;

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков безопасного и здорового образа жизни;

-приобщение к самостоятельным занятиям;

-воспитание дисциплинированности, доброжелательности, честности, отзывчивости, смелости.

Программа курса изучается в 1-4 классах общеобразовательной школы из расчѐта 3 часа в неделю(всего 405 часов).

Длительность этапа с сентябрь – октябрь.

Формирующий :

Задачи:

- подобрать комплексы упражнения для учащихся, отнесённых к СМГ с учётом заболеваний учащихся;

- опломбировать комплексы упражнений с учащимися отнесённых к СМГ;

Длительность данного этапа: ноябрь – май

2.1. Задачи физического воспитания и периодизация занятий в специальных медицинских группах

Основными задачами физического воспитания учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, являются:

— укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию организма;

— повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных болезнью;

— повышение физической и умственной работоспособности;

— повышение иммунологической реактивности и сопротивляемости организма как средств борьбы с аллергизацией, провоцируемой простудными заболеваниями и наличием очагов хронической инфекции;

— формирование правильной осанки, а при необходимости — ее коррекции;

— обучение рациональному дыханию;

— освоение основных двигательных умений и навыков;

— воспитание морально-волевых качеств;

— воспитание интереса к самостоятельным занятиям физической культурой и внедрение их в режим дня учащихся;

— создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой деятельности учащихся.

Занятия со школьниками условно делятся на два периода: подготовительный и основной [14, c. 134]

Подготовительный период обычно занимает всю первую четверть. Его задачи: постепенно подготовить сердечно-сосудистую и дыхательную системы и весь организм школьника к выполнению физической нагрузки; научить учеников быстро находить и правильно считать пульс, обучить элементарным правилам самоконтроля (судить о состоянии здоровья по самочувствию, характеру сна, наличию аппетита, по различной степени утомляемости на уроке физкультуры).

Впервые 6-8 недель занятий с учениками необходимы специальные (показанные при каждом конкретном заболевании) упражнения, которые должны применяться только в сочетании с общеразвивающими. При подборе, которых учитывается характер заболеваний, уровень функциональных возможностей, данные физического развития и подготовленности каждого ученика.

В подготовительный период особое внимание уделяется обучению школьников правильному сочетанию дыхания с движением. Как правило, у ослабленных детей преобладает поверхностное грудное дыхание. Поэтому на первых уроках их необходимо обучать правильно дышать в положении сидя и стоя, делая особый акцент на участие в акте дыхания передней стенки живота. Необходимо приучать детей делать вдох и выдох через нос, так как выдох через нос способствует лучшей регуляции дыхания. Сочетанию движений с дыханием надо обучать в медленном темпе. В первой четверти 50% всех упражнений проводится в исходном положении лежа и сидя в медленном темпе. В исходном положении лежа и сидя в медленном темпе. Каждое упражнение вначале повторяется 3-4 раза, потом 6-8 раз.

В течение первой четверти изучаются индивидуальные особенности каждого школьника, его физическая подготовленность, психологические особенности, способность организма переносить физическую нагрузку урока физкультуры. ( Приложение №2 Карта ребенка)

Основной период по длительности зависит от приспособляемости организма школьника к физическим нагрузкам, от состояния здоровья, от пластичности и подвижности нервной системы.

В содержание уроков этого периода постепенно включаются все общеразвивающие упражнения, виды легкой атлетики: метания малый мячей в цель на дальность правой и левой рукой, медленный бег, эстафетный бег с отрезками от 10 до 30 м., прыжки в длину и высоту с места и с небольшого в 3-5 шагов разбега; элементы спортивной гимнастики: танцевальные шаги, некоторые висы и упоры, упражнения в равновесии, индивидуальные прыжки через «козла»; подвижные игры и элементы спортивны игр. Все упражнения строго дозируются в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Не следует проводить сдвоенные уроки, в том числе и по лыжной подготовке, предполагающей проведение трехразовых занятий в неделю длительностью по 30 мин. [1, c. 67]