- •1.1 Предмет астрономии, объекты изучения.

- •1.2 Разделы астрономии.

- •2.1. Созвездия, их число и история возникновения.

- •2.2. Суточное вращение, понятие о небесной сфере.

- •2.3. Основные пункты и круги, системы координат на небесной сфере.

- •2.4. Системы небесных координат.

- •2.5. Условия для восхода и заката светил.

- •3.1. Эклиптика, эклиптическая система координат. Зодиак и зодиакальные созвездия.

- •3.2. Измерение времени.

- •3.3. Календарь, принципы его построения и различные виды.

- •3.5 Юлианские дни.

- •3.6. Рефракция.

- •3.7. Определение формы и размеров Земли. Триангуляция.

- •Строение солнечной системы

- •5.1. Древние представления о строении мира.

- •5.2. Системы Браге, Бруно и Коперника.

- •5.3. Видимое движение планет и его объяснение. Конфигурации планнет.

- •5.4. Определение расстояний в Солнечной системе.

- •5.5. Годичные параллаксы звезд.

- •6.Движение Луны.

- •6.1. Видимое движение и фазы Луны.

- •6.2 История лунной теории.

- •6.3 Фазы.

- •6.4 Синодический, сидерический и драконический месяцы.

- •6.5 Солнечные и лунные затмения.

- •6.6 Сарос. История затмений.

- •7. Начала небесной механики.

- •7.1 Законы Кеплера.

- •7.2 Элементы эллиптических орбит.

- •7.3 Эфемериды небесных тел

- •8. Влияние масс небесных тел на их движение.

- •8.1 Методы определения масс небесных тел.

- •8.2. Приливы и отливы.

- •8.4 Прецессия и нутация земной оси.

- •8.5 Задача трёх тел.

- •8.6 Задача n тел.

- •8.8 Открытие новых планет.

- •9. Основы космонавтики.

- •9.1 Космические скорости.

- •9.2 Проблема межзвёздных перелётов.

- •Методы астрофизических исследований.

- •10. Яркость небесных тел. Астрофотометрия.

- •10.1 Связь между яркостью объекта, его угловыми размерами и освещённостью, которая образуется в месте наблюдения.

- •10.2 Формула Погсона.

- •10.3 Шкалы звёздных величин.

- •10.4 Цвета звёзд.

- •10.5 Абсолютные звёздные величины.

- •11. Астрономические инструменты.

- •11.1 Оптические телескопы.

- •11.2 Основные характеристики телескопов.

- •11.3 Радиотелескопы.

- •11.4 Радиоинтерферометры со сверхдлинной базой.

- •11.5 Современные телескопы (новые технологии и методы).

- •11.6 Астрономические наблюдения со стратосферных и космических обсерваторий.

- •11.7 Инфракрасная астрономия.

- •11.8 Ультрафиолетовая, рентгеновская и гамма - астрономия.

- •11.9 Понятие о методах нейтринной астрономии.

- •12 Система земля – Луна и ее характеристики

- •12.1 Система Земля - Луна.

- •12.2 Строение атмосферы Земли. Внутреннее строение Земли. Магнитное поле Земли и радиационные пояса.

- •12.3 Рельеф Луны. Химический состав и физические условия на поверхности Луны.

- •13. Физические условия на Меркурии, Венере, Марсе.

- •13.1 Правило Тициуса - Боде. Общие сведения.

- •Эволюция атмосфер планет земной группы:

- •13.2 Рельеф, атмосфера Меркурия.

- •13.3 Рельеф, атмосфера Венеры.

- •13.4 Рельеф, атмосфера Марса.

- •13.5 Спутники Марса – Фобос и Деймос.

- •13.6 Проблема поиска жизни в Солнечной системе.

- •14 Физические условия на Юпитере и Сатурне.

- •14.1 Рельеф и атмосфера Юпитера.

- •14.3 Рельеф, атмосфера Сатурна.

- •14.4 Кольца Сатурна.

- •14.5 Спутники Сатурна.

- •15 Рельеф, атмосфера и спутники Урана, Нептуна.

- •15.1 Рельеф, атмосфера Урана.

- •15.2 Спутники и кольца Урана.

- •15.3 Рельеф, атмосфера Нептуна.

- •15.4 Спутники и кольца Нептуна.

- •15.5 Карликовые планеты.

- •16. Малые тела Солнечной системы.

- •16.1 Астероиды.

- •16.2 Метеоры, метеориты.

- •16.2 Кометы. Физические процессы в ядрах и хвостах комет. Происхождение комет, метеорные потоки, их связь с кометами.

- •16.4 Наиболее известные кометы.

- •17. Основные параметры Солнца.

- •17.1 Размеры, масса, средняя плотность, температура. Верчение Солнца.

- •17.4 Фотосфера Солнца. Грануляция.

- •18.1 Модель внутреннего строения Солнца.

- •18.2 Активные образования в атмосфере Солнца: пятна, флокулы, протуберанцы, вспышки.

- •18.3 Общее магнитное поле Солнца, магнитное поле в области солнечных пятен и иных образований.

- •18.4 Радио- и рентгеновское излучение Солнца. Солнечный ветер и магнитосфера Земли.

- •18.5 Цикличность солнечной активности и её связь с явлениями на Земле.

- •19.1 Методы определения расстояний в астрономии. Единицы расстояний – парсек и световой год.

- •19.2 Основные характеристики звезд.

- •19.4 Спектры, спектральная классификация. Аномалии химического состава.

- •20.4 Двойные и кратные звёзды.

- •20.8 Спектрально-двойные звёзды.

- •21.1 Классификация переменных по характеру переменности.

- •22.2 Эволюция звёзд.

- •23.1 Млечный Путь. Методы звёздной статистики.

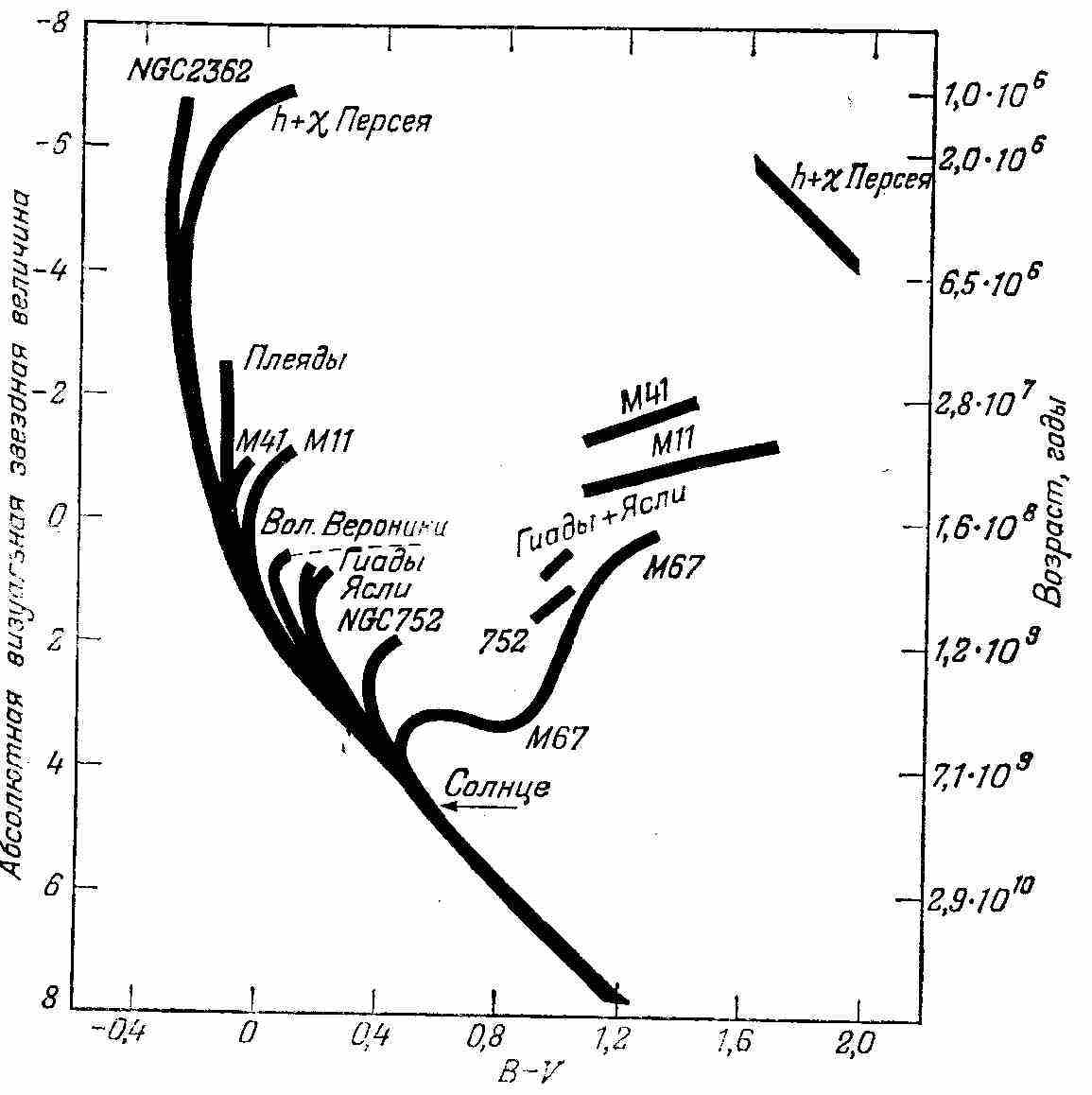

- •23.2 Звёздные скопления: шаровые и рассеянные, их диаграмма "спектр - светимость" и оценка возраста. Звёздные ассоциации.

- •24.1 Собственное движение и лучевые скорости звезд. Пекулярные скорости звезд и Солнца в Галактике. Вращение Галактики.

- •25.2 Взаимодействующие галактики. Ядра галактик и их активность.

- •25.4 Определение расстояний до галактик.

- •26.1 Красное смещение в спектрах галактик.

- •26.2 "Горячая Вселенная". Современные представления о строении и эволюции Вселенной.

- •26.3 Первые минуты существования Вселенной. Происхождение химических элементов.

- •26.4 Возникновение и эволюция звезд большой и малой массы.

- •26.5 Заключительные стадии эволюции звезд. «Черные дыры».

- •26.6 Эволюция галактик.

- •26.7 Строение Солнечной системы. Общие закономерности..

- •27.1 Развитие космологии.

- •27.2 Вакуум.

- •27.3 Геометрия Вселенной.

- •27.4 Случайная Вселенная.

- •27.5 Антропный принцип.

- •28.1 Школьные телескопы.

- •28.2 Угломерные приборы.

- •28.3 Спектральные приборы.

- •28.4 Простейшие практические работы по астрономии в средней школе.

23.2 Звёздные скопления: шаровые и рассеянные, их диаграмма "спектр - светимость" и оценка возраста. Звёздные ассоциации.

Звёздными скоплениями называются группы динамически связанных между собой звёзд, содержащие большое количество объектов и отличающиеся своим видом и звёздным составом.

По внешнему виду скопления делятся на рассеянные и шаровые. Рассеянные скопления содержат от 20 до 2000 звёзд и легко распадаются на звёзды даже в слабый телескоп, а шаровые могут включать от 10 000 до 1 000 000 звёзд и требуют для своего изучения мощного инструмента.

Рассеянные скопления находятся вблизи полосы Млечного Пути, а шаровые на удалении от 5 до 20 градусов. Рассеянных скоплений всего известно около 800, но вероятное их число несколько десятков тысяч.

Плеяды удалены на расстояние 130 пс, Гиады - 40 пс.

Чтобы отделить звёзды, принадлежащие скоплению от звёзд поля, случайно проектирующихся на эту же область неба, можно построить диаграмму спектр - светимость для звёзд скопления. Для рассеянных скоплений на диаграмме хорошо выделяется главная последовательность. Ветвь гигантов почти полностью отсутствует. Выделив звёзды, принадлежащие скоплению и найдя нормальное полоджение главной последовательности, можно получить модуль расстояния, а следовательно и само расстояние до скопления. Если расстояние найдено, можно найти линейные размеры скопления. Они составляют от 2 до 20 пс.

Шаровые скопления сильно выделяются благодаря большому количеству компактно расположенных звёзд, образующих сферическую или эллиптическую систему, с сильной концентрацией звёзд к центру.

Диаметры шаровых скоплений составляют около 40 пс. Из-за большой яркости шаровые скопления наблюдаются почти все и их число в Галактике около 100. Шаровые скопления образуют сферическую подсистему и концентрируются к центру Галактики.

Диаграмма цвет - видимая зв. величина имеет особый вид. На ней выделяется характерная для шаровых скоплений горизонтальная ветвь, ветвь гигантов, соединяющаяся с главной последовательностью. В шаровых скоплениях всегда много переменных звёзд, особенно типа RR Лиры, которые позволяют определить расстояния до скоплений.

Самые молодые и обширные рассеянные звёздные скопления называются звёздными ассоциациями. Ассоциации трудно выделить на фоне других звёзд фотографически, но можно это сделать применяя спектральные методы. В О-ассоциациях группируются горячие звёзды спектральных классов О и В. Они во много раз превышают по размерам обычные рассеянные скопления, простираясь на десятки и сотни парсеков.

Т-ассоциации состоят из молодых образующихся звёзд типа Т Тельца.

23.3 Диффузная материя в Галактике. Поглощение света. Тёмные и светлые туманности. Планетарные туманности. Физические процэссы в туманностях.

В области нашей Галактики, простирающейся на 2000 пс от Солнца 80-85% вещества содержится в звёздах и их остатках, а остальные 15-20% приходятся на долю межзвёздного газа и пыли. 99% этого межзвёздного вещества газообразно, 1% приходится на пыль. Облака космической пыли проявляют себя различным способом. Иногда они светятся как слабые туманности, но чаще выглядят как области, лишённые звёзд, сквозь которые могут быть не видны расположенные сзади звёзды.

На фотографиях звёздного неба, особенно в области Млечного Пути можно заметить сильную неоднородность респределения звёзд, вызванную наличием тёмной непрозрачной материи. Объектами такого типа являются тёмные туманности под названием “Конской Головы” и “Угольного Мешка”. “Угольный Мешок” находится на расстоянии 150 пс и его размеры - 8 пс. На небе занимает область больше 3 гр. Туманность выглядит чёрным пятном по сравнению с окружающими яркими областями и уменьшая свет примерно в 3 раза. Ослабление света соответствует 1m,2.

Таких областей в Млечном Пути много, они образуют длинную полосу.

Наличие в межзвёздном пространстве вещества, поглощающего свет, подтверждается явлением межзвёздного покраснения света. Оно состоит в том, что спектральный состав излучения многих звёзд, особенно далёких, оказывается не таким, как у звёзд того же спектрального класса. Разница заключается в недостатке излучения в синей части спектра, который приводит к кажущемуся покраснению. Изменение спектрального состава излучения вызывается тем же самым веществом, которое вызывает поглощение света. Оно оказывается более сильным для синих лучей и менее сильным для красных. Такое ослабление свет испытывает при прохождении через среду, состоящую из мелких твёрдых частиц (пылинок), если их диаметр составляет 0,8 мкм.

В окрестностях Солнца ослабление света составляет 1m,5 на 1 000 пс.

Наиболее сильное поглощение вблизи плоскости Галактики. Особенно велико оно в направлении на центр Галактики и меняется в больших пределах. По мере удаления от плоскости Млечного Пути общая величина межзвёздного поглощения быстро падает за счёт уменьшения толщины поглощающего слоя, расположеннго на луче зрения. В направлении к полюсу Галактики поглощение видимого света составляет 0m,4 на всём протяжении слоя. Пыль относится к плоской подсистеме Галактики, распределяясь в пределах диска толщиной в несколько сотен парсеков. Распределение пыли носит клочковатый характер.

В некоторых случаях удаётся увидеть часть пылевой туманности, освещённую какой-либо яркой звездой, находящейся недалеко. Поперечник освещённой области обычно не более 1 пс. Часто в таких туманностях наблюдаются изогнутые волокна, т.е. вещество распределено неравномерно. Спектры туманности и освещающей звезды очень похожи. Свечение вызывается пылинками, отражающими излучение звезды. Эти туманности называются отражающими. Множество таких облаков (по 8-10 на 1000 пс) часто втречается в спиральных рукавах Галактики вместе с газовыми туманностями, образуя газово-пылевые комплексы размерами в десятки и сотни пс.

Наблюдаются большие концентрации пыли в маленьких образованиях, называемых глобулами, которые видны на фоне ярких туманностей. Концентрация пыли здесь больше в дес. и сотни раз чем в пылевых облаках.

Кроме пылевых существуют газовые туманности. Самая известная - туманность Ориона, протяжённостью около 6 пс. Всего известно около 400 таких объектов. В спектрах газовых туманностей имеются яркие эмиссионные линии, доказывающие газовую природу их свечения. Внутри газовой туманности или рядом с ней всегда можно найти горячую звезду спектрального класса О или В0, являющуюся причиной свечения туманности. Эти горячие звёзды обладают мощным ультрафиолетовым излучением, ионизующим и заставляющим светиться окружающий газ.

Поглощённая атомом туманности энергия ультрафиолетового кванта звезды большей частью идёт на ионизацию атома. В результате происходящих процессов рекомбинации вместо первоначально поглощённого жёсткого ультрафиолетового кванта атомы туманности излучают несколько менее энергичных квантов видимых лучей. Этот процесс называется флуоресценцией. таким образом в туманности происходит дробление ультрафиолетовых квантов звезды и переработка их в излучение, соответствующее спектральным линиям видимого спектра.

Концентрация частиц в туманностях - 100 - 1000 в см. куб. Это в миллионы раз меньше, чем в солнечной короне и в миллиарды раз меньше, чем могут обеспечить современные вакуумные насосы. Температура в туманностях - 10 000 К и средняя скорость электрона 500 км/с.

Горячие звёзды на больших расстояниях вокруг себя ионизуют газ (до нескольких десятков парсеков). Ионизованный газ прозрачен к ультрафиолетовому излучению, нейтральный газ его поглощает. Поэтому окружающая горячую звезду область ионизации имеет резкую границу, дальше которой газ остаётся нейтральным. Таким образом газ в межзвёздной среде может быть лиюо полностью ионизован (зоны H II), либо нейтрален (зоны H I). Горячих звёзд мало, поэтому газовые туманности и зоны H II составляют примерно 1-5% межзвёздной среды. Эти объекты располагаются в спиральных ветвях нашей Галактики и других спиральных галактик.

24. Структура Галактики.