- •Глава 1. Теоретические основы исследования девиантного поведения подростков.

- •Глава 2. Работа педагога-психолога по профилактике девиантного поведения у старшеклассников

- •Глава 1. Теоретические основы исследования и профилактики девиантного поведения

- •1.1 Понятие и причины девиантного поведения в трудах отечественных и зарубежных учёных.

- •1.2 Характеристика подростков склонных к девиантному поведению

- •Глава 2. Работа педагога-психолога по профилактике девиантного поведения подростков

- •2.1 Психолого-педагогическая диагностика подростков

- •2.2 Профилактика девиантного поведения подростков в условиях школы

2.2 Профилактика девиантного поведения подростков в условиях школы

Профилактическая работа школьного психолога представляет собой систему предупредительных мер, направленных на устранение внешних причин, факторов и условий, вызывающих те или иные недостатки в развитии детей. Система предупредительных мер включает в себя организацию психологического просвещения родителей, педагогов и учащихся – это групповые консультации, группы встреч, тренинги, факультативы, семинары-практикумы, уроки общения и др. Работа с семьей предполагает изучение особенностей семейного воспитания, социально-бытовых условий проживания, созданной для детей развивающей среды.

Школа может предоставить детям возможность общаться с такими взрослыми, с которыми они могли бы идентифицироваться, перенося на себя их положительные качества и позитивный социальный опыт. Общение с людьми, обладающими высокими нравственными принципами, разделяющими гуманистические ценности и идеалы, поможет изменить отношение подростков к своему поведению.

Формирование личностной и социальной компетентности подростков, профилактику их негативных поведенческих проявлений важно начинать с развития у них позитивного образа «Я», чувства самоуважения, развития способности критически мыслить, умения ставить социально значимые цели и принимать ответственные решения. Для того чтобы подросток умел делать здоровый выбор, его следует обучить умению владеть эмоциями, справляться со стрессом, тревожностью, конфликтами; научить неагрессивным способам реагирования на критику, самозащиту, сопротивление давлению со стороны других людей, умению противостоять вредным привычкам, одновременно формируя у него ценности, позволяющие делать здоровый выбор и решать возникающие проблемы социально-позитивными средствами.

Целевая аудитория: старшие школьники, склонные к девиантному поведению.

Целью работы по профилактике девиантного поведения подростков является создание условий для формирования у несовершеннолетних объективных, соответствующих их возрасту знаний и умений о правильном образе жизни, через привитие здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к вредным привычкам.

Задачи:

- Обобщить знания подростков о полезных и вредных привычках, дать представление о том, что важнее прививать полезные привычки, чем искоренять вредные;

- Поддержание позитивной самооценки, предоставление подросткам возможности осознать важность приобретения ими социальных навыков;

- Предоставить подросткам возможность попытаться изменить свое поведение, научить принимать ответственность за нормативные нарушения;

- Выработка адекватных и эффективных навыков правильного общения.

Работа по профилактике девиантного поведения разработана для школьников в возрасте от 15 до 17 лет. Комплекс мероприятий включает в себя необходимый объем знаний об общепринятых нормах поведения человека для сохранения и укрепления здоровья, включая меры профилактики заболеваний. В ней содержится материал, направленный на развитие умений несовершеннолетними оказать помощь в трудную минуту, привитие санитарно-гигиенической культуры, культуры общения, поведения, культуры межличностных отношений. Тематическая программа способствует формированию коммуникативной, социальной и личностной компетентности, развивает эмоциональную сферу подростка.

Сроки и этапы реализации. Занятия по профилактике проводятся 2 раза в неделю. При режиме работы 2 раза в неделю продолжительность программы 3 недели.

1- й этап. Непосредственная работа над темами занятий.

- Вступительное занятие «Опасные грани»

- Занятие по профилактике алкогольной зависимости «Это не стоит твоей жизни»

- Занятие по профилактике телевизионной и интернет-зависимости «Связь виртуального и реального мира. Безопасность в социальных сетях»

- Занятие по профилактике агрессивного поведения «Агрессия. Плюсы и минусы» (часть 1)

- Занятие по профилактике агрессивного поведения «Бесконфликтное общение» (часть 2)

- Заключительное занятие «Жить в мире с собой и другими»

2-й этап. Получение обратной связи от подростков по результатам проведённых занятий.

Механизмы реализации программы:

- формы работы: групповые занятия.

- продолжительность занятия: 1 час.

- периодичность занятий: 2 раза в неделю.

По данным диагностики склонности к различным зависимостям видно, что наибольший интерес подростки проявляют к алкоголю, табакокурению, времяпровождению в социальных сетях и просмотру телепередач. По результатам опросника А. Баса - А. Дарки видно, что у них к тому же и повышенная вербальная агрессия. Комплекс мер по профилактике девиантного поведения как раз и направлен на решение выявленных проблем.

На сегодняшний день остро встает проблема курения, употребления алкоголя и наркотиков молодежью. Подростки, часто не понимая последствий, втягиваются в плохие привычки. Однако завязать с подобной привычкой гораздо сложнее, чем начать.

Вступительное занятие «Опасные грани».

Цель занятия – формирование негативного отношения к табакокурению, употреблению алкоголя и наркотических веществ.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть понятия курение, алкоголизма, наркомания.

-познакомить учащихся с негативными последствиями употребления данных веществ;

- обозначить подростковый возраст, как «возраст риска»;

-обратить внимание учащихся на истинный смысл рекламы табачной и алкогольной продукции.

Занятие по профилактике алкогольной зависимости «Это не стоит твоей жизни».

Целью профилактики алкогольной зависимости являлось формирование отрицательного отношения подростков к употреблению алкоголя. На основе этого были поставлены следующие задачи:

- информировать подростков о влиянии алкоголя на организм человека

- формировать отрицательное отношение подростков к употреблению алкоголя.

- продолжить работу по формированию у подростков ответственного отношения к своему здоровью.

Занятие по профилактике телевизионной и интернет-зависимости «Связь виртуального и реального мира. Безопасность в социальных сетях»

Для ранней профилактики и лечения последствий необходима чёткая и грамотная диагностика симптомов компьютерной и телевизионной зависимости и осознание её как определённого психического расстройства. Занятие по профилактике компьютерной и телевизионной зависимости ставит перед собой задачи:

- продемонстрировать участникам опасность размещения личной информации в социальных сетях. Принятие ответственности участниками за размещаемую в сетях информацию.

- сравнить реальный и виртуальный мир.

- показать альтернативу просмотру телепередач.

Занятий по профилактике агрессивного поведения было проведено два. Первое (Занятие по профилактике агрессивного поведения «Агрессия. Плюсы и минусы») ставило своей целью – объяснение подросткам понятия «агрессивное поведение». Второе же (Занятие по профилактике агрессивного поведения «Бесконфликтное общение») - определение места агрессии и конфликта в жизни человека и общества. То есть, оба занятия были направлены на то, чтобы показать школьникам всю важность бесконфликтного общения.

Заключительное занятие («Жить в мире с собой и другими») было посвящено толерантности. Его целями являлись:

- знакомство подростков с понятием "толерантность";

- стимулирование воображения участников в поисках собственного понимания толерантности тремя способами: на основе выработки "научного определения", посредством экспрессивной формы, с использованием ассоциативного ряда.

В исследовании мы предположили, что профилактика девиантного поведения будет успешной, если:

- учителями, социальными педагогами, педагогами-психологами, родителями будут учитываться возрастные и индивидуальные особенности подростка;

- будут созданы необходимые условия для гармоничного развития личности подростка;

- разрабатывать и применять специальные мероприятия, способствующие минимизации социально негативных проявлений.

В результате проведения комплекса профилактических мероприятий и последующей диагностики склонности к девиантному поведению подростков, нами были получены следующие результаты.

На первом этапе исследовался уровень склонности к различным формам девиантного поведения с помощью диагностического опросника для выявления склонности к различным формам девиантного поведения «ДАП-П» для учащихся общеобразовательных учреждений (К. Маслач, С. Джексон), и результатом является следующее: из 30 человек, принявших участие в исследовании, у одного человека (5 %) – высокий уровень, у 7ми (22 %) средний и у 22 человек (73 %) низкий уровень склонности к различным формам девиантного поведения.

Рис. 4 «Уровень склонности к различным формам девиантного поведения «ДАП-П» (К. Маслач, С. Джексон)» (повторная)

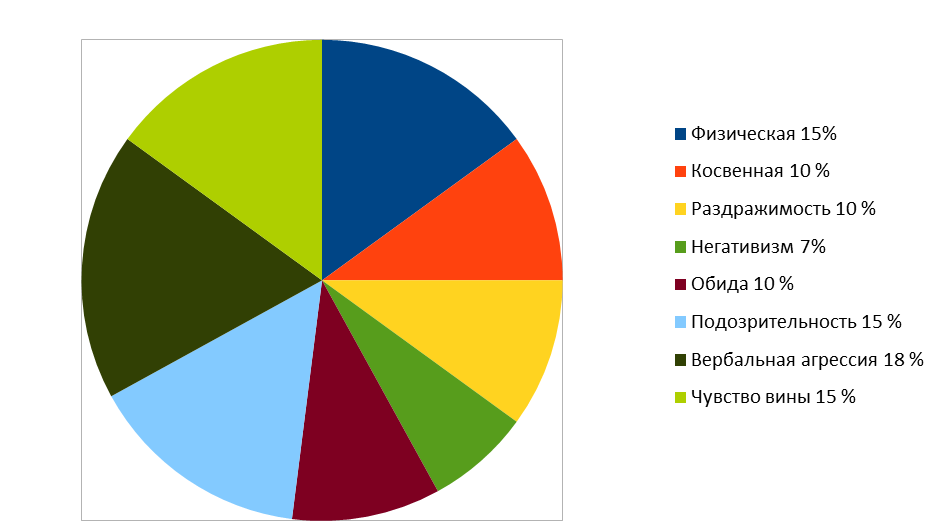

На втором этапе исследовался уровень агрессии по методике опросник А. Басса – А. Дарки. По результатам исследования выявлено, что по сравнению с результатами первой диагностики, где вербальная агрессия составляла 35 %, в этот раз она сократилась до 18 %.

Рис. 5 «Уровень агрессивности подростков по методике А. Баса-А. Дарки» (повторная)

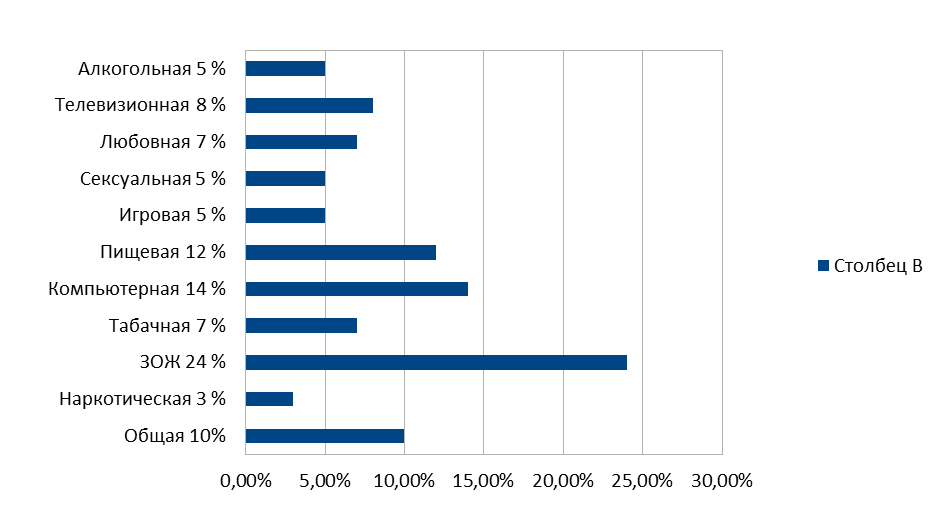

Результатом вторично проведённой методики диагностики склонности к различным зависимостям (автор Лозовая Г.В) является следующее: склонность к алкогольной зависимости наблюдается у 5 % старших школьников, к телевизионной - у 8 %, к любовной - у 7 %, к игровой – у 5 %, к сексуальной – у 5 %, к пищевой – у 12 %подростков, к компьютерной – у 14 %, к табачной – у 7 %, к зависимости от ЗОЖ – у 24 %, к наркотической – у 3 %, общая склонность к зависимостям – у 10 % старших школьников. При этом склонности к религиозной, трудовой и лекарственной зависимостям – отсутствуют, так же как и при первой диагностике.

Рис. 6 «Уровень клонности к различным зависимостям (Лозовая Г.В.)» (повторная)

Можно сказать о положительной динамике и эффективности проведенной работы. Общая групповая деятельность сплотила ребят, научила не только высказывать открыто свои чувства и переживания, но и слушать и слышать товарищей. С помощью ролевых игр, дискуссий, совместно проведенных мероприятий удалось достичь максимального уровня включенности в деятельность каждого подростка. Учащиеся на занятиях заново открывали себя, становились активными, заинтересованными. Ребята как бы примеряли на себя разные социальные роли, сбрасывали с себя навязанные им ярлыки.

На протяжении всей работы ребята показали активную жизненную позицию, умение поддержать друг друга и сделать совместное пребывание комфортным и дружелюбным.

Главный вывод, который можно сделать, это то, что у подростков появилось непростое желание узнавать что-то новое, но и применять полученные знания в своей жизни.

Выводы по второй главе

Зачастую школьник в условиях традиционно организованного образовательного процесса не имеет достаточных возможностей для пробы сил в разных, значимых для него видах деятельности, освоении необходимого социального опыта. В большинстве учреждений проводятся различные мероприятия, акции, существуют кружки, секции, общественные организации, включая школьное самоуправление. Однако дети «группы социального риска» (из неблагополучных семей) крайне редко бывают включены в эту деятельность.

Говоря, о профилактической работе, проведённой нами в школе, можно сделать вывод о том, что она является эффективной. Общая групповая деятельность сплотила ребят, научила не только высказывать открыто свои чувства и переживания, но и слушать и слышать товарищей. На протяжении всей работы ребята показали активную жизненную позицию, умение поддержать друг друга и сделать совместное пребывание комфортным и дружелюбным.

Задача нашего общества и, в частности, общеобразовательных учреждений — не допустить превращение просто трудного подростка в преступника. Для этого школьному психологу, совместно с поддержкой других учителей, стоит позаботиться о психологическом просвещении подростков и их родителей. Эффективными являются следующие формы работ: тренинги, семинары и диспуты. Информирование родителей в школе на общих собраниях, круглые столы и, конечно же, индивидуальное консультирование по определённой проблеме. Если родители и учителя в школе будут знать, как себя вести в такой ситуации, то проблем с девиантным поведением ребенка практически не будет. Такие дети со временем привыкнут к нормам общества.

Заключение

Сегодня наряду с позитивными изменениями в стране происходят процессы, характеризующиеся негативными тенденциями: меняется уклад и образ жизни людей, углубляется социальная дифференциация, усиливается конфликтность, растет бездуховность, прослеживается тенденция увеличения числа семей так называемой «группы риска. Мировоззрение, система нравственных ценностей нынешней молодежи складываются в мире кричащих противоречий и социальной незащищенности. К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время политический и социально-экономический фон оказывает явно негативное воздействие на молодежную, в том числе и подростковую среду, провоцируя рост девиаций среди несовершеннолетних. В подростковой среде часто культивируются негативные стереотипы поведения, получают все большее распространение алкоголизм и наркомания, укореняется эгоистическая и иждивенческая психология. Не менее актуален в этой связи продолжающийся идейно-нравственный кризис. Неопределенность настоящего, неуверенность в будущем, растущая безработица, трудности, связанные с получением образования, падение престижа ряда профессий порождают критическое отношение к учебе, ведут к примитивизации сознания, а многих подростков толкают в криминальную среду. Повышается число несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность, увеличивается беспризорность и безнадзорность несовершеннолетних. Средства борьбы с преступностью отстают от тех процессов, которые происходят в обществе, и часто подростки, которые ранее считались благополучными, попадают в число трудновоспитуемых или потенциальных правонарушителей. Сложная обстановка в стране заставляет исследователей различных областей педагогических и социальных наук вести поиск эффективных способов и средств профилактики и преодоления различных отклонений в поведении детей. Имеющиеся в арсенале специалистов наработанные годами технологии и методы не всегда соответствуют вновь появляющимся проблемам, и часто подростки, которые ранее считались благополучными, попадают в число трудновоспитуемых или потенциальных правонарушителей. Количество школьников, которых выделяют, как учащихся с девиантным поведением с каждым годом возрастает, потому что увеличивается число провоцирующих факторов, способствующих формированию отклонений поведения.

Школа, как социальный организм находится в центре событий и тенденций современного общества, и как зеркало отражает его идеологические и социально-экономические проблемы. Девиантное поведение подростков, понимаемое как нарушение социальных норм, приобретает в последние годы массовый характер и ставит эту проблему в центр внимания социальных педагогов и психологов, медиков, работников правоохранительных органов. Огромное значение в современном обществе имеет умение следовать установленным правилам, жить в обществе, успешно социализироваться. Основная задача, стоящая перед школой – дать каждому ребенку, с учетом его индивидуальных психологических и физических возможностей, тот уровень образования и воспитания, который поможет ему не потеряться в обществе, найти свое место в жизни, а также развить свои потенциальные способности: интеллектуальные, волевые, морально-нравственные, мировоззренческие. Вся воспитательная и профилактическая деятельность образовательного учреждения должна быть направлена на выполнение данного социального заказа.

Список литературы

Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысление, преобразование ситуаций и психологическая защита [Текст] / Психол. Журнал, 2004, 318 с.

Ахромова А. Г. Медико-биологические, социальные и правовые аспекты наркомании: Учеб.пос., [Текст] / Краснодар, КГАФК, 2001. - 384с.

Бабаков А. И. Борьба с наркоманией в Мичуринске, будущем Наукограде. Газета «Мичуринская мысль [Текст] / - М., 2010, 120 с.

Березин С.В., Лисецкий К.С., Серебрякова М.Е. Подростковые девиации: семейные предпосылки. [Текст] / Самара: Самарский университет, 2001, 234 с.

Братусь Б.С. Психологический анализ изменения личности при алкоголизме. [Текст] /М., 2004, 224 с.

Вермсер Л. Компульсивность и конфликт: различие между описанием и объяснением при лечении аддиктивного поведения, Психология и лечение зависимого поведения [Текст] / М., 2000, 342 с.

Волков П.Б. Психолого-педагогическая поддержка подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации средствами физической культуры и спорта // Всероссийская научно-практическая конференция «Пути совершенствования физической подготовки студенческой молодежи в современных условиях» г. Ярославль [Текст] / М., 2009, 160 с.

Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением под ред. М.И. Рожкова: Учеб.метод. Пособие. [Текст] / М., ВЛАДОС, 2001. - 240 с.

Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, социальный контроль/ Я.И. Гилинский Избранные статьи. [Текст] / СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - 322 с.

Девиантное поведение: методология и методика исследования/ Под ред. М.Е. Поздняковой. [Текст] / М.: Реглант, 2004. - 195 с.

Жуков М. Н., Кабачков В. А., Куренцов В. А. Социально-педагогические основы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних средствами физической культуры и спорта: Матер. Всерос. науч.-практ. конф. «Физическая культура и спорт в профилактике наркомании и преступности среди молодежи» [Текст] / М., 2000, 102 с.

Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы: Уч. пособие/ Е.В. Змановская, В.Ю. Рыбников [Текст] / СПб: Питер, 2010. - 352 с.

Ильина С.В. Эмоциональный опыт насилия и пограничная личностная организация при расстройствах личности: Автореф. дис. … канд. психол. Наук [Текст] / М.,2000, 340 c.

Каминер А.М., Майорова Е.А. Психолого-педагогические аспекты девиантного поведения подростков и молодежи: Учебно-методическое пособие. [Текст] / М.: АПК и ПРО, 2003. - 83 с.

Клейберг Ю.А. Девиантология. Хрестоматия. [Текст] / СПб: Питер, 2010, 115 с.

Ковальчук М.А Кузнецова И.В Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением под ред. М. И. Рожкова. [Текст] / М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2001. - 240 с.

Кристал Г. Нарушение эмоционального развития при аддиктивном поведении // Психология и лечение зависимого поведения / Под ред. С. Даулинга. [Текст] / 2000, 118 с.

Курск Н.С. Особенности эмоционального общения подростков, больных токсикоманией, с родителями // Вопросы наркологии. [Текст] / 2002. № 1. 116 с.

Касаткин В.Н., Паршутин И.А. и др. Здоровье: Программа профилактики курения в школе. [Текст] / М., 2005, 422 с.

Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях. [Текст] / М., 2009, 214 с.

Макеева А.Г. Не допустить беды: Пед. профилактика наркотизма школьников: Пособие для учителя: В помощь образоват. учреждению: “Профилактика злоупотребления психоактивными веществами”. [Текст] / М.: Просвещение, 2003, 64 с.

Макаров В. В. Первичная профилактика наркологических заболеваний у подростков /Вопросы наркологии. [Текст] / 2001, М., 116 с.

Макартычева Г.И. Коррекция девиантного поведения. Тренинги для подростков и их родителей. - СПб.: Речь, 2007. - 368 с.

Максимова Н. Ю. Психологическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних: Учеб. Пос. [Текст] / Ростов-на/Д: Феникс, 2000, 384 с.

Малых С.Б., Гиндина Е.Д., Кузнецова И.В., Лобаскова М.М. Диагностика поведенческих и эмоциональных проблем у детей и подростков: стандартизация родительской формы Опросника Т. Ахенбаха на российской выборке. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса. Проблемы внедрения психолого-педагогических исследований в систему образования [Текст] / М. – 2004, 182 с.

Мельникова Э.И. Профилактика безнадзорности детей и подростков. [Текст] / М., 2002. - 159 с.

Москаленко В.Д., Шибакова Т. Л. Аддиктивное поведение в семьях больных алкоголизмом , Наркология. [Текст] / 2000, М., 410 с.

Назаров Е.А. Наркотическая зависимость и созависимость личности: Автореф. дисс. канд. пси-хол. Наук. [Текст] / М., 2000, 112 с.

Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учеб. пособие/ Отв.ред. П.Д. Павленок. [Текст] / М.: ИНФРА-М, 2007. -185 с.

Перешеина Н.В., Заостровцева М.Н. Девиантный школьник: Профилактика и коррекция отклонений [Текст] / М.: ТЦ СФЕРА. - 2006 г. - 192 с.

Поддъяков А.Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, противодействие, конфликт. [Текст] / М., 2000, 224 с.

Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. [Текст] / М.: Московский психолого-социальный институт - Воронеж: Изд-во НПО "МО ДЕК", 2000, 124 с.

Предупреждение подростковой и юношеской преступности/ Под ред. С. В. Березина. [Текст] / М.: изд-во Ин-та психотерапии, 2000, 256 с.

Пятницкая, И.Н., Найденова, Н.Г. Подростковые девиации. [Текст] / М., 2002, 164 с.

Профилактика социально опасного поведения школьников: система работы образовательных учреждений/ авт. - сост. Е.Ю. Ляпина. [Текст] / Волгоград: Учитель, 2007. - 231 с.

Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. [Текст] / СПб.: Питер, 2000, 266 с.

Рязанова Д.В. Тренинг с подростками. С чего начать? [Текст] / М.,2003, 244 с.

Самыгин П.С Девиантное поведение молодежи/ П.С. Самыгин. [Текст] / Ростов н/Д: Феникс, 2006. 440 с.

Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Профилактика табакокурения у подростков: от теории к практике. [Текст] / М.: Генезис, 2000, 314 с.

Скорнякова Л.М. Проблемы школьной дезадаптации / Воспитание школьника. [Текст] / - 2006. М., 246 с.

Социальные отклонения /Под ред. В.Н. Кудрявцева. [Текст] / М.: Юридич. лит., 2009. - 213 с.

Солдатов Н.С. О взглядах на проблему девиантного поведения в среде школьников/ Н.С. Солдатов, Социология образования. [Текст] / 2007. М., 162 с.

Н.И. Фуниковой, «Особенности девиантного поведения подростков» [Текст] / М., 2002, 122 с.

Хомич А.В. Психология девиантного поведения: Учеб .пособие/ А.В. Хомич. [Текст] / - Ростов н/Дону. - 2006. - 140 с.

Шереги Ф.Э. Девиация подростков и молодежи: алкоголизация, наркотизация, проституция. [Текст] / М., 2001, 312 с.

Шарапановская Е.В. Социально-психологическая дезадаптация детей и подростков. [Текст] / М., 2005, 188 с.

Щепетов В.В. Девиантное поведение подростков: причины и способы преодоления/ В.В. Щепетов // Классный руководитель. [Текст] / 2008. - № 3. – 214 с.