- •На строительстве автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 1930 г.

- •Конвейер сборки грузовика газ-аа в Нижнем Новгороде. 1932 г.

- •Серийный грузовик газ-аа с металлической кабиной. 1934 г.

- •С 1936 года сборка автомобилей газ стала вестись на двух самостоятельных конвейерах, что позволило увеличить выпуск машин. 1938 г.

- •Грузовики газ-мм (военный вариант) сходят с конвейера. 1943 г.

- •С конвейера сходит газ-мм послевоенной модификации. 1946 г.

- •Походно-зарядная станция на газ-ааа. 1941 г.

- •Штабной автобус гаэ-05-193 военного образца. 1942 г.

- •Радиостанция рсб-ф на газ-ааа.

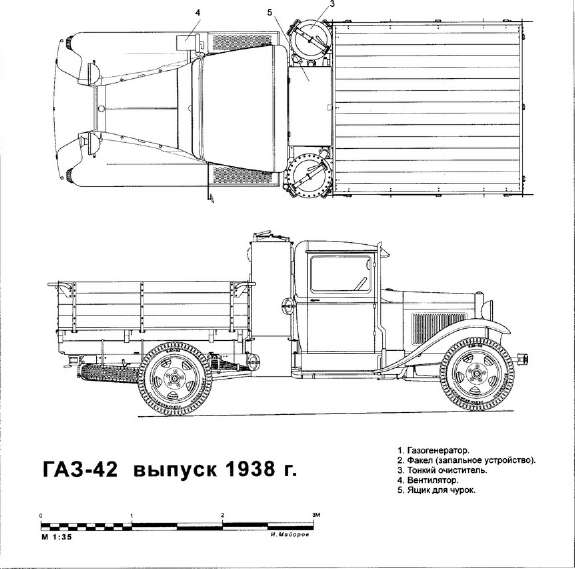

- •Серийный газогенераторный грузовик газ-42. 1939 г.

- •Газобалонный грузовик газ-44. 1939 г.

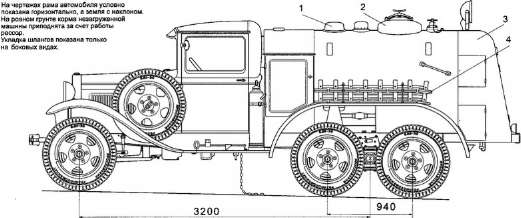

- •Бензозаправщик б3-38.

- •Бензоперекачечная станция бпс-4ад-90.

- •Бензоприцеп бп-35.

Серийный газогенераторный грузовик газ-42. 1939 г.

Рассказывая о

судьбе легендарной «полуторки» нельзя

не у помянуть о целом семействе

автомобилей, построенных на ее базе и

использовавших альтернативные виды

топлива. Речь идет о газобаллонных и

газогенераторных автомоби- лях.Поиск

заменителей бензина в Советской России

всегда был вопросом огромной важности.

Машины

ГАЗ-42 на вывозе древесины из леспромхоза.

1940 г.

Газогенераторный

грузовик ГАЗ-42. Военный выпуск. 1941 г.

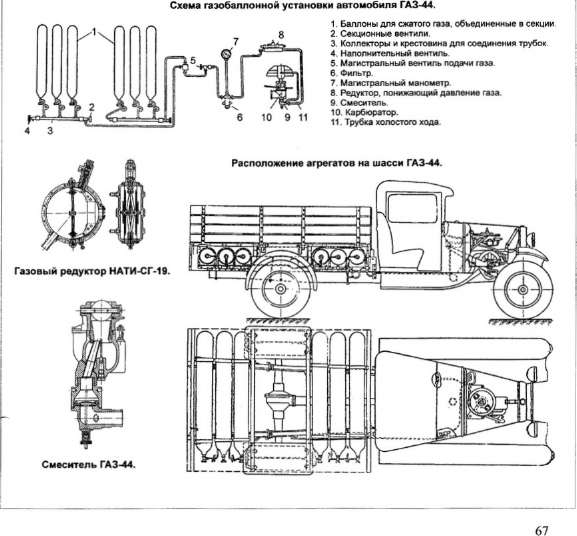

Газобалонный грузовик газ-44. 1939 г.

значительных капиталовложений, кроме того, для производства баллонов высокого давления требовалась высоколегированная сталь. К перечисленным трудностям добавился еще и простой расчет - газобаллонная аппаратура весила в то время больше газогенераторной (420 кг для газобаллонной модели ГАЗ- 44 в сравнении с 4I5 кг для газогенераторного ГАЗ-42 и 250 кг для ГАЗ-4Э, работавшего на древесном угле). Неудивительно, что основные усилия были направлены на создание именно газогенераторных установок.

Первым добился положительных результатов ленинградский профессор В. С. Наумов, создавший в 1927 г. установку с прямым процессом газификации древесного угля для грузового автомобиля АМО-Ф-15. В дальнейшем над газогенераторами,

использующими древесный уголь, работали Военная академия механизации и моторизации Красной Армии (руководитель проекта В.П. Карпов), Центральный научно- исследовательский институт механизации и энергетики лесной промышленности (Н.А. Михайловский в I935 г.) и Ленинградский индустриальный институт (В.М. Володин в 1935—1936 годах). Установки постепенно совершенствовались- от простейших, работавших на древесном угле, до более сложных, которые использовали в качестве исходного продукта газификации древесные чурки размером 40x40x50 мм. Ихприменение предъявляло более жесткие требования к конструкции газогенератора, что оправдывалось использованием легкодоступного сырья (для чурок годились некондиционная древесина и горбыль). Над дровяными установками работали трест "Лесосудомашстрой" и ЦНИИМЭ (генераторы "Пионер" С.И. Декаленкова 1933—1935 годы), "Газогенераторстрой" (А.А. Введенский, 1934—1935 годы), НАТИ (И.С. Мезин, А.И. Пельтцер, С.Л. Косов, 1935—1936 годы), ЗИС (А.И. Скерджиев, 1936—1939 годы), Лесотехническая академия имени Кирова в Ленинграде (профессор Е.В. Фролов, 1935 г.) и, что для нас особенно важно, конструктор ГАЗа Н.Т. Юдушкин. Одновременно шли опыты по использованию для получения генераторного газа антрацита, торфа, даже соломенных брикетов. В процессе этой работы было построено и испытано очень большое количество установок, преимущественно с использованием наиболее практичного для автомобиля опрокинутого процесса газификации. Большие трудности вызвало создание долговечной и эффективной камеры сгорания. Были испытаны керамика, углеродистая сталь с алюминиевым покрытием (примененная позднее на моделях ГАЗа), кремнистый чугун, жаропрочная хромоникелевая сталь. Последняя давала наилучшие результаты, но никель в ту пору был дефицитен и импортировался. Выполненные же из других материалов камеры сгорания оказывались недолговечными и быстро прогорали.

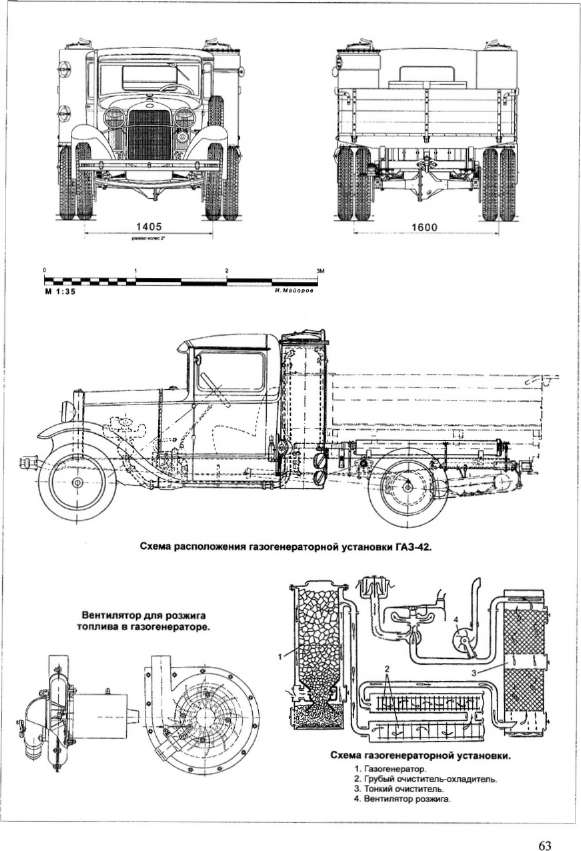

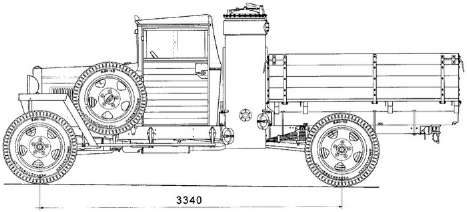

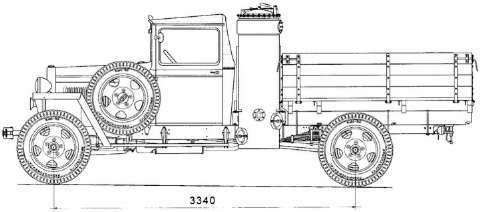

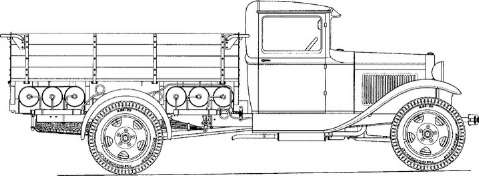

В качестве основной производственной базой для выпуска газогенераторных установок был выбран харьковский завод "Свет шахтера". В конце 1935 г. завод поставил на ГАЗ опытную партию из 76 газогенераторов В-5 конструкции А.А. Введенского. Что касается НАТИ, то последовательная работа над моделями НАТИ-10 для ЗИС-5 и НАТИ-11 для ГАЗ-АА (обе установки представляют собой дальнейшее развитие конструкции "НАТИ-Автодор-2" И.С. Мезина) позволила институту создать достаточно совершенные конструкции, пригодные для серийного производства. Одной из них стала в 1936 г. установка НАТИ-Г14, разработанная под руководством С.Л. Косова. Ее выпуск для установки на ГАЗ-АА начал в 1936 г. завод "Свет шахтера". В дальнейшем Горьковский автомобильный завод, опираясь на практические знания по эксплуатации на грузовиках ГАЗ-АА газогенераторов В-5, НАТИ-11 и НАТИ-Г14 разработал собственную установку, которой оснащал серийные газогенераторные грузовики ГАЗ-42. С 1939 по 1946 г. ГАЗ изготовил 33840 машин этой модели, получивших у водителей прозвище «газген». Масса газогенератора, очистителя и охладителя газа, установленных на ГАЗ-42 составляла 415 кг. Грузоподъемность автомобиля снизилась до 1,2 тонны. Мощность двигателя со степенью сжатия 6,2 не превышала 30 л.с(37 л.с. для ГАЗ- 42 на базе двигателя ГАЗ-ММ), максимальная скорость - 50 км/ч. Для компенсации ухудшения тяговых показателей передаточное число главной передачи было увеличено с 6,6 до 7,5. Время розжига газогенератора составляло 10-14 минут, расход древесных чурок - 50-55 кг на 100км пути, а запас хода на одной заправке (примерно 30-35 кг) - 60-70 км. Между колоннами газогенератора и тонкого очистителя располагался ящик-бункер для чурок емкостью до 70 кг. На практике опытным водителям удавалось «подбросить дровишек» не заглушая двигатель и не тратя время на повторный розжиг газогенератора. Снаряженная масса автомобиля (без учета веса топлива) составляла 2170 кг.

Опыты по установке газогенераторных установок производились со всеми основными моделями ГАЗа. Была даже предпринята попытка оснастить газогенератором полугусеничный вездеход ГАЗ-60. Тяговые возможности последнего, скромные даже с 50-сильным двигателем, в газогенераторной модификации (37 л.с.) фактически свелись к нулю. Кроме того, военные утверждали, что дымящий газогенератор демаскирует машину.

Наряду с газогенераторным автомобилем, работавшим на древесных чурках, выпускалась модель (получившая индекс ГАЗ-43), для которой топливом служил древесный уголь. Угольная модификация получила очень небольшое распространение, главным образом в тех районах, где это топливо являлось побочным продуктом основного производства. Для выпуска этой модели НАТИ разработал установку Г21,которая была проще и легче работающих на дровяных чурках; масса НАТИ-Г21 составляла 250 кг. Он расходовал примерно в полтора раза меньше (по массе) топлива, его розжиг происходил быстрее (за 3- 4 минуты). Однако очистку газогенератора, а также очистителя-охладителя приходилось делать через каждые 250 км пробега, в то время как у древесно-чурочных газогенераторов только через каждые I ООО км. Несмотря на все дополнительные трудности по обслуживанию газогенераторных установок, десятки тысяч оснащенных ими автомобилей, как в предвоенный период, так и в годы войны помогли существенно сэкономить жидкое топливо.

Работа над газобаллонными автомобилями развернулась в СССР с середины 1936 г. главным образом благодаря институту НАТИ. Сжатый газ на автомобилях его конструкции содержался в 6 - 8 баллонах под давлением около 200 кг/кв.см. Газовое оборудование для установки на ГАЗ-ММ имело значительную массу - 420 кг и не обладало в этом отношении преимуществом перед газогенераторной установкой. Запас хода оборудованной таким образом «полуторки» (заводской индекс ГАЗ-44) составлял 140 км. Модель была выпущена небольшой партией.

Во время войны на ГАЗе продолжались работы по совершенствованию газобаллонной аппаратуры. В отличие от бензина сжиженный газ не являлся остродефицитным продуктом. В то время его скорее можно было назвать отходами производства - при переработке нефти получали около 120 кг газа на одну тонну исходного сырья. В 1942 году Горьковский автозавод перевел на сжиженный газ большую часть собственного автотранспорта. Примеру ГАЗа последовали многие предприятия г. Горького. Заводским конструкторам удалось существенно улучшить весовые характеристики газовой арматуры. Обновленная модификация «полуторки» с универсальным питанием получила название ГАЗ-45. Эта модель была мало известна за пределами Горького, вдали от заводских газонаполнительных станций. Тем не менее, она оказалась достаточно удачной - накопленный при ее эксплуатации опыт очень пригодился при разработке газобаллонных автомобилей следующего поколения. Два баллона с расчетным давлением 16 атм. находились под платформой, в ее передней части. Степень сжатия двигателя была повышена до 5,5, система питания универсальная - как на газе, гак и на бензине. Запас газа в баллонах - 90 литров, пробег машины на одной заправке - 320 км. Грузоподъемность осталась неизменной. Автору не удалось точно установить

официальную дату начала производства ГАЗ-45, но известно, что эта модель производилась мелкими партиями до прекращения выпуска ГАЗ-ММ

на Горьковском автозаводе. * * *

В заключении хотелось бы

обратить внимание на некоторые

нюансы, немаловажные для моделиста.

Обратите внимание, что на виде спереди

облицовка радиатора имеет форму слабо

выраженной трапеции, да еще с «надутыми»

сторонами, а совсем не прямоугольника.

Да и верхняя ее линия мало напоминает

правильную дугу. По бокам облицовки

проделаны отверстия для входа

электропроводов от фар и сигнала. Над

дверями кабины находятся водосточные

желобки, а на крыше хорошо видны стыки

поверхности, обтянутой дерматином

со штампованной из листовой стали

задней стенкой и с козырьком спереди.

Стенки кабины внизу заметно сужаются,

а для того чтобы могли открываться

двери, оси их петель расположены на

одной вертикальной оси, благодаря чему

нижняя петля вынесена на кованом

кронштейне на 50 мм от поверхности.

Боковые окна оборудованы стеклоподъемниками,

стоят вертикально и заметно утоплены

в облицовку. К верхней дверной петле

со стороны водителя привернут кованый

кронштейн зеркала заднего обзора. При

ГАЗ-ММ

на городском празднике (г. Челябинск,

владелец Петров Г.А.).

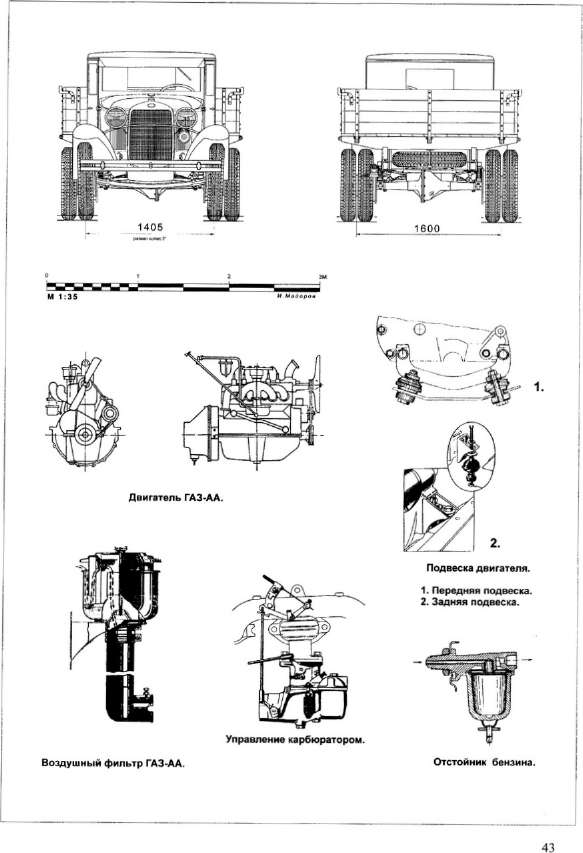

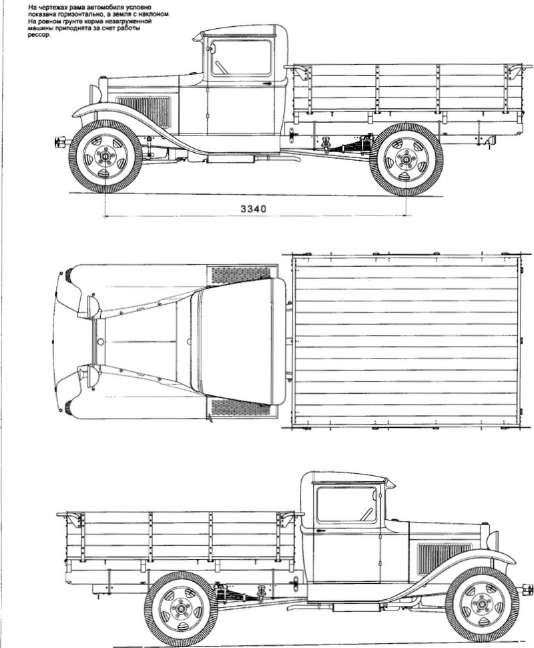

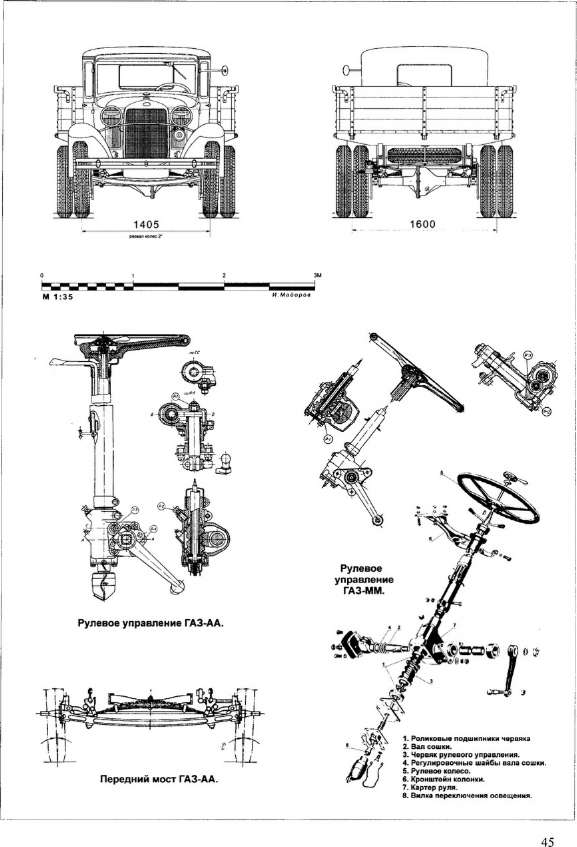

Чертежи модификаций грузового автомобиля ГАЗ-АА.

Узлы и агрегаты.

ГАЗ-АА, выпуск 1932 г.

на

шасси ГАЗ-АА. 1936 г.

ГАЗ-ММ. выпущенный в период

с октября 1940 г. до лета 1941 г.

ГАЗ-ММ, выпуск 1946 г

.

|

; |

mu |

|

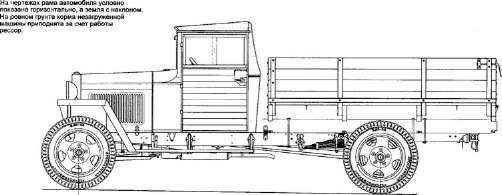

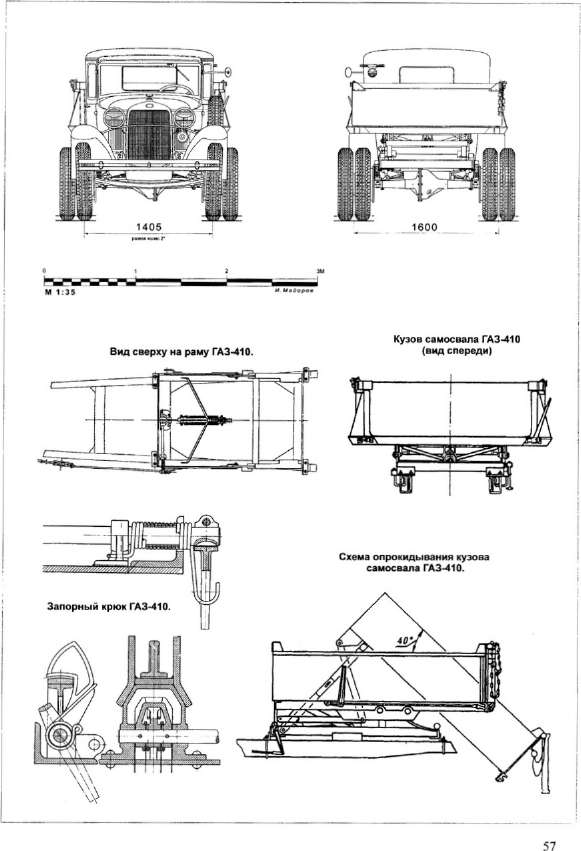

ГАЗ-410 выпуск 1943 г.

ГАЗ-410 выпуск 1946 г.

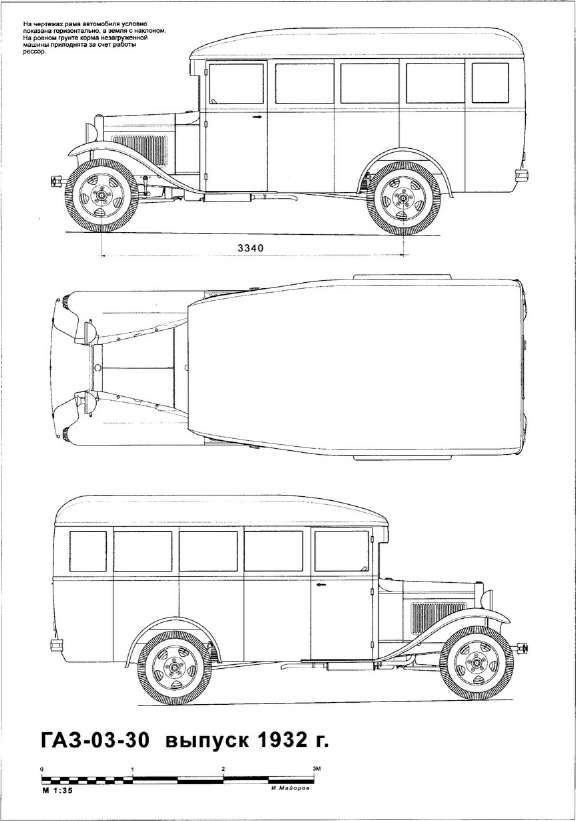

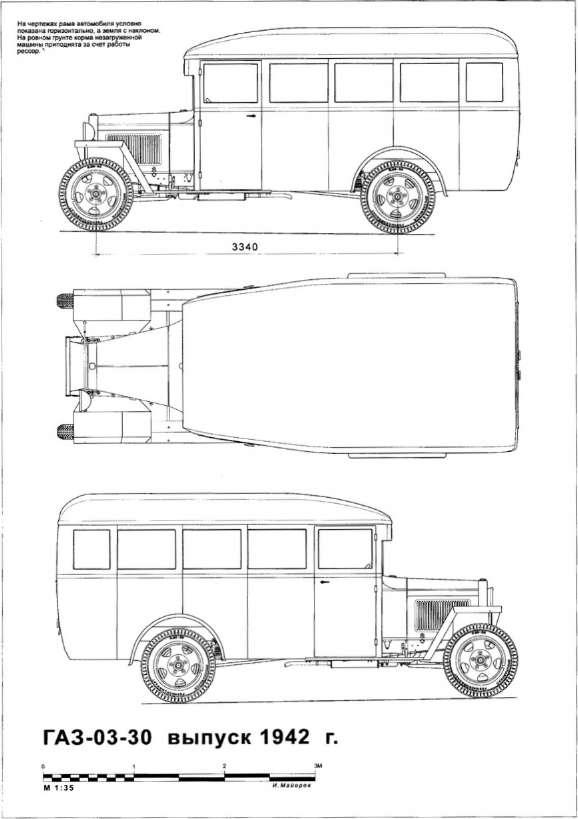

3340

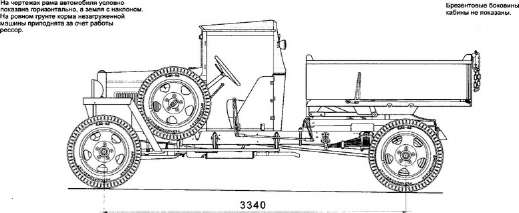

ГАЗ-42

выпуск 1940 г.

3340

j

ГАЗ-42

выпуск 1941

ГАЗ-42

выпуск 1943

ГАЗ-42

выпуск 1946

ГАЗ-44 выпуск 1939 г.

ГАЗ-45 , выпуск 1944 г.

Санитарный автобус ГАЗ-55, выпуск 1938 г.

ГАЗ-55

выпуск 1942 г.

ГАЗ-ААА, выпуск 1940 г.