- •На строительстве автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 1930 г.

- •Конвейер сборки грузовика газ-аа в Нижнем Новгороде. 1932 г.

- •Серийный грузовик газ-аа с металлической кабиной. 1934 г.

- •С 1936 года сборка автомобилей газ стала вестись на двух самостоятельных конвейерах, что позволило увеличить выпуск машин. 1938 г.

- •Грузовики газ-мм (военный вариант) сходят с конвейера. 1943 г.

- •С конвейера сходит газ-мм послевоенной модификации. 1946 г.

- •Походно-зарядная станция на газ-ааа. 1941 г.

- •Штабной автобус гаэ-05-193 военного образца. 1942 г.

- •Радиостанция рсб-ф на газ-ааа.

- •Серийный газогенераторный грузовик газ-42. 1939 г.

- •Газобалонный грузовик газ-44. 1939 г.

- •Бензозаправщик б3-38.

- •Бензоперекачечная станция бпс-4ад-90.

- •Бензоприцеп бп-35.

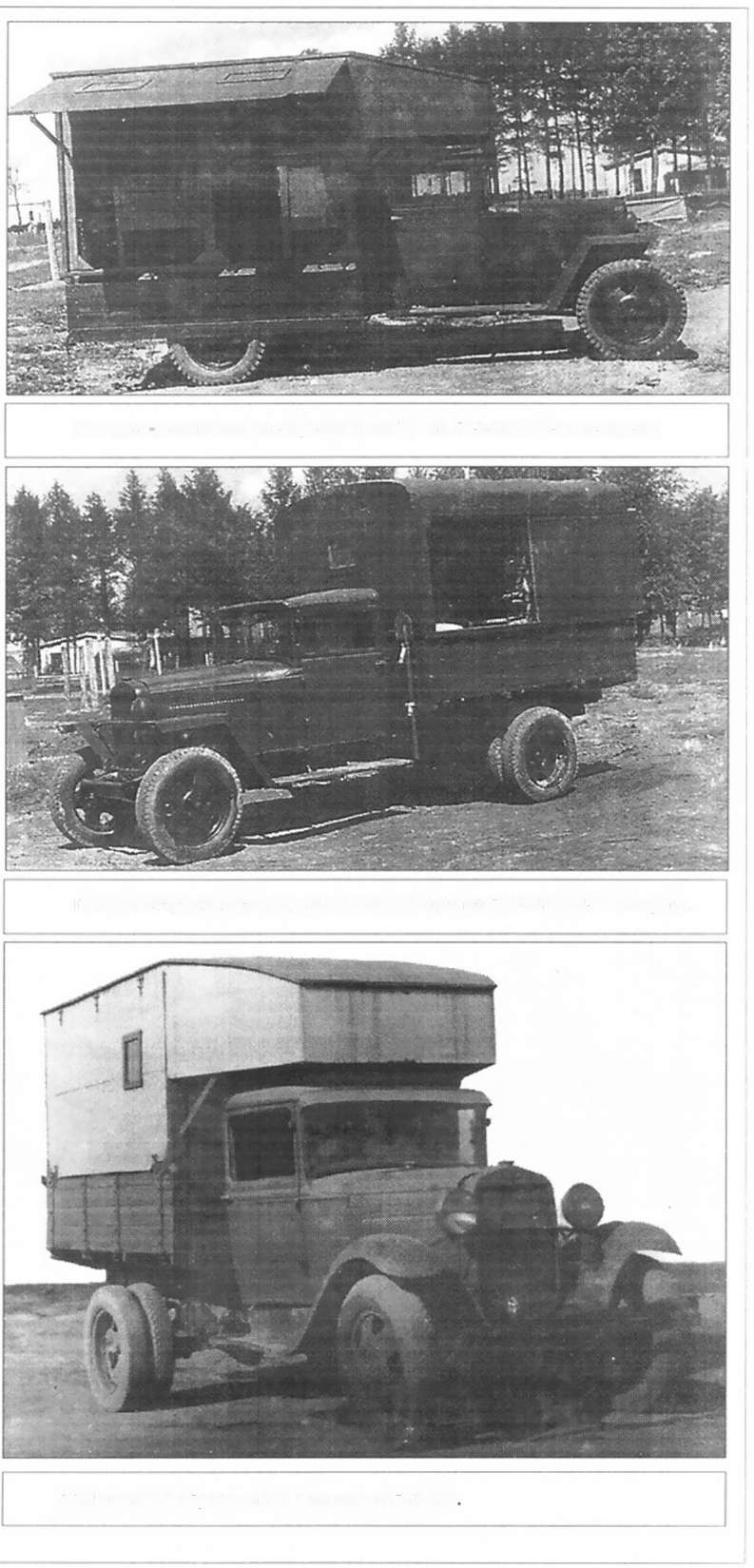

Походно-ремонтная

мастерская типа "А" на ГАЗ-ММ 1943

г. выпуска.

Походно-зарядная

(аккумуляторная) станция на ГАЗ-ММ 1943

г. выпуска.

ПРМ

типа "А" образца 1941 г. на шасси

ГАЗ-ММ

Радиостанция рсб-ф на газ-ааа.

положении лестница складывалась и крепилась к тому же борту. * * *

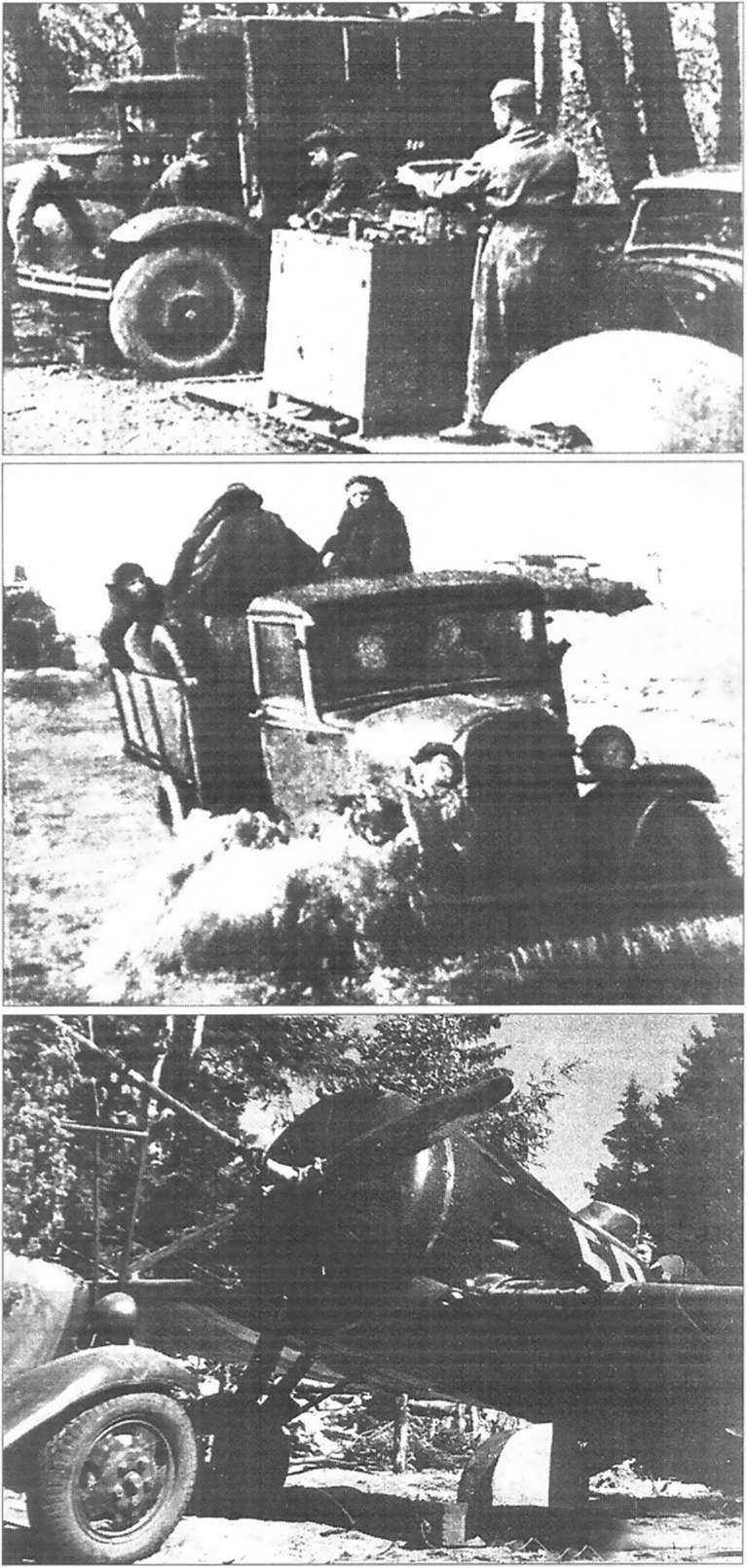

Особого упоминания заслуживает применение шасси ГАЗ-АА и ГАЗ-ААА для производства специализированных аэродромных машин. Широко был распространен наземный вариант авиационной радиостанции РСБ-Ф, установленный на шасси ГАЗ-ААА (в годы войны РСБ-Ф монтировалась на шасси ГАЗ-ММ образца 1943 г.). Но наиболее оригинальными в техническом плане конструкциями стали аэродромные стартеры. Несмотря на то, что к началу второй мировой войны подавляющее большинство авиационных двигателей запускалось при помощи сжатого воздуха или электростартера, аэродромные стартеры АС были абсолютно незаменимыми машинами. Автомобили АС были единственным надежным средством для запуска моторов на сильном морозе. Стоит также учитывать постоянные трудности со сжатым воздухом во фронтовых условиях.

аналогичный установленному на ГАЗ-42. Коробка отбора мощности располагалась на стандартном лючке коробки передач. Короткий дополнительный карданный вал передавал крутящий момент на реверсивную передачу, установленную под рамой автомобиля. Управляя реверсивной передачей, водитель мог изменять направление вращения вала заводимого двигателя, что позволяло использовать АС с разными типами самолетов. От реверсивной передачи поднимался вертикальный вал верхней конической передачи. Высота подъема горизонтального хобота стартера изменялась при помощи телескопического устройства с приводом от рукоятки, перемещавшей зубчатую рейку. При выдвинутом до упора телескопическом устройстве высота приводной вилки достигала 5 метров, и обслуживающий механик должен был забираться на специальную подвесную площадку, имевшую три фиксированных положения по высоте и размещенную на передних опорных штангах. Все управление стартером было сосредоточено в кабине водителя и состояло из двух рычагов, один из которых включал коробку отбора мощности, а второй изменял

направление вращения вала. * * *

Запуск

двигателя ИЛ-2 в лютый мороз при помощи

автостартера.

Авиастартер

АС-1 запускает мотор ПР-5. Каракалпакия,

декабрь 1939 г.

АС-2

на шасси ГАЗ-АА запускает П-5. Сталинабад,

1936 г.

специальными маслами. Шасси «полуторки» постоянно использовалось для этих целей.

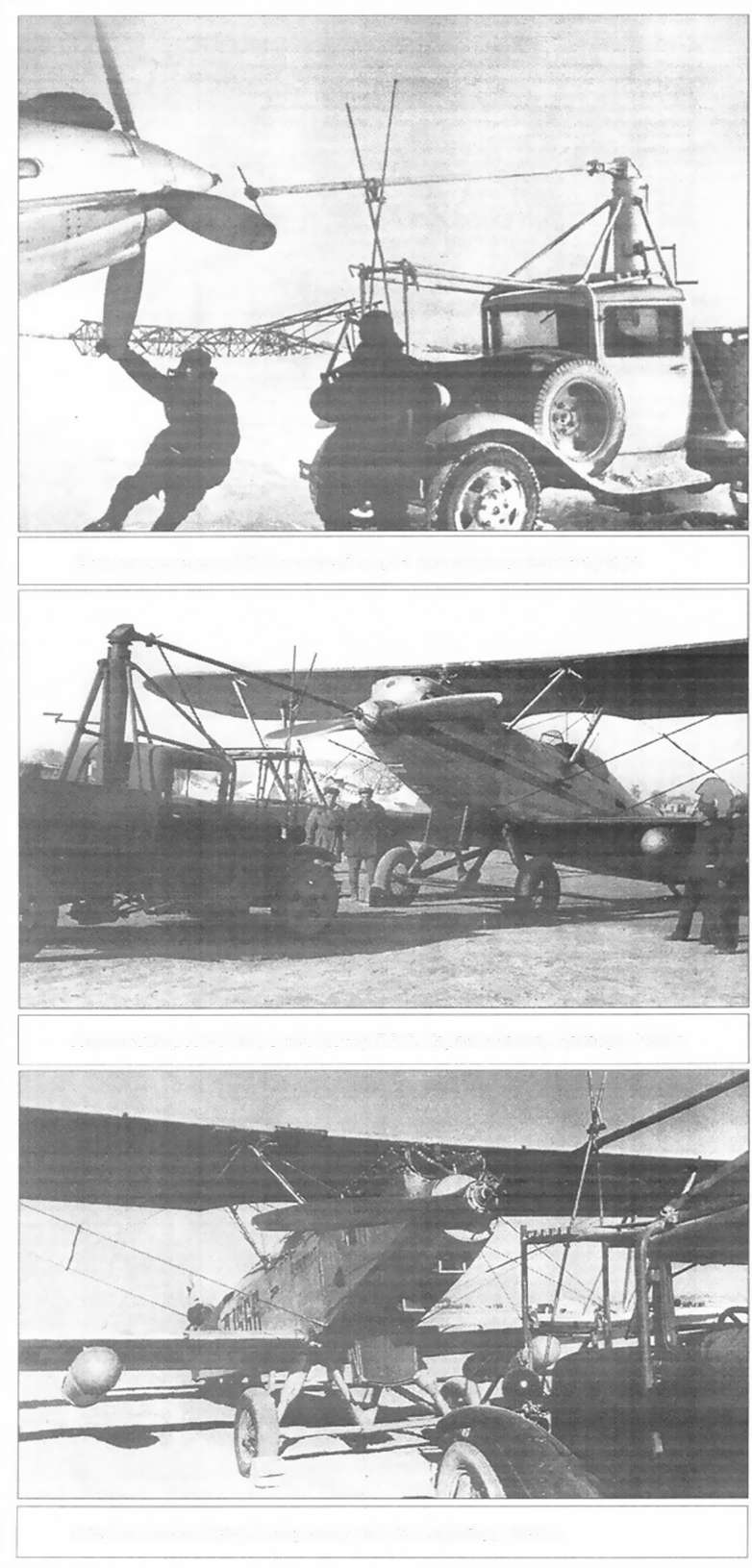

Бензозаправщик

Б3-38 заправляет По-2.

Бензоперекачивающая

станция БПС-4АД-90.

рамы. Заправщик постоянно заземлялся стандартной цепочкой, кроме того, во время перс- качки топлива в грунт втыкался специальный штырь с заземляющим тросом. Все отверстия цистерны, сообщающиеся с внешней средой, были снабжены противовзрывными сеткам к Дсви. Снаряженная масса Б3-38 составляла 3290 кг, полная - 4800 кг. Длина бензозаправщика - 5475 мм, ширина - 2040 мм, высота - 2200 мм.

Во время войны выпускалась упрощенная модификация бензозаправщика БЗ-38У Основные отличия от базовоГ машины заключались в изменении формы спроектированной заново цистерны емкостью 205( литров. Кроме того, была упразднена кабина для хранения шлангов, которые свободно раскладывались на боковых скобах цистерны или на площадках обслужи ван ия. Недостаток трех осных шасси привел к появлению еще одной модели автозаправщика БЗ-42 на шасси ГАЗ ММ с емкостью эллиптической цистерны 1500 литров. Роторно шестеренчатый насос СКБ при водился на этой модели от стандартной коробки передач. Такой способ привода, в отличие oi oi ■ бора мощности на демультипликаторе, не позволял реверсировать насос. Кроме того, ре гулировать скорость перекачки топлива можно было только педалью газа.

позволяло с успехом применять их в качестве перекачивающих станций. Тем не менее, производились и специализированные машины. Бензоперекачивающая станция БПС-4АД-90 монтировалась на шасси ГАЗ-АА. Центробежный насос высокого давления 4АД-90 производительностью 1 ООО литров в минуту устанавливался в задней части рамы автомобиля. Конструкция привода насоса была аналогична примененной на автоэлектростанции АЭС-3 - дополнительный верхний карданный вал соединялся с коробкой отбора мощности, установленной за коробкой передач. Была применена дополнительная система охлаждения двигателя для исключения перегрева при перекачке топлива. Теплая вода из радиатора поступала в рубашку насоса и, охлажденная, возвращалась обратно в двигатель. В годы войны выпускалась модель БПС-42 с насосом СКВ, установленным как на БЗ-42. Бензиновый фильтр на БПС-42 размещался в дощатом ящике у переднего борта обычного кузова. Сбоку кабины, совершенно открыто, располагалась арматура с вентилями. В условиях нехватки специальной техники БПС часто использовались, в комплекте с прицепной цистерной, в качестве бензозаправщиков. В некоторых случаях стандартные бочки с топливом просто возились в кузове автомобиля.

* * *

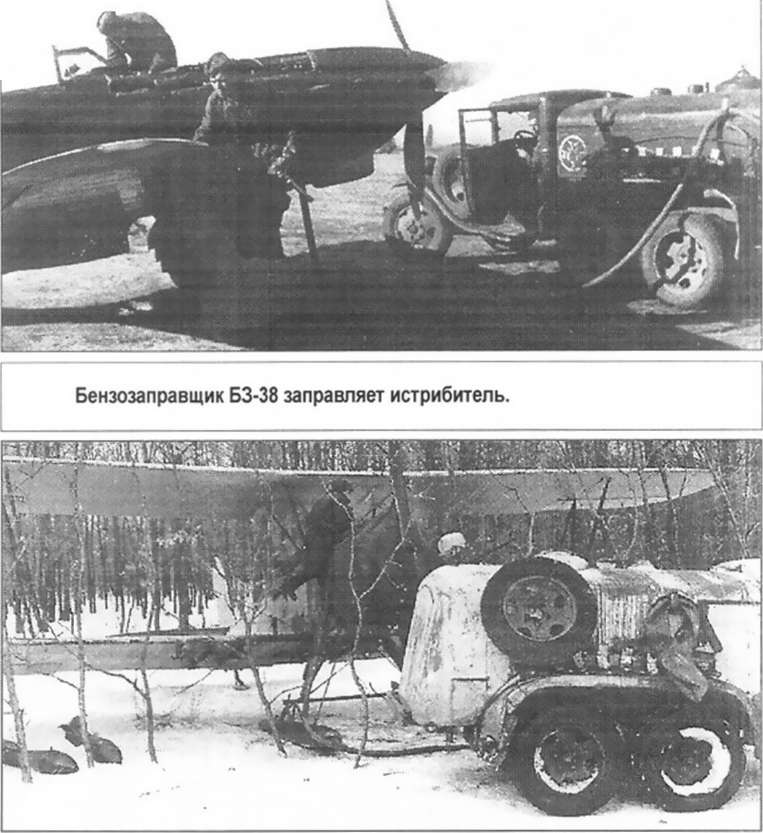

Фургон

на шасси ГАЗ-АА. 1938 г. Установлен на

автокомбинате №23 в Москве.

Ремонтники

1-го ЛАРЗа.

заднего моста позволило, в какой-то мере, улучшить внедорожные качества серийных грузовиков, но не стало кардинальным решением проблемы. В условиях российского бездорожья особенно важно было обеспечить предельно малое удельное давление на грунт. Конструктивное решение для снегохода, разработанное еще в 1910 - 1916 годах французским изобретателем А. Кегрессом, многим казалось идеальным. Вместо задних колес - качающиеся относительно чулков заднего моста гусеницы. Тяговое усилие передается не зацеплением, а трением от ведущих катков к резиновой гусеничной ленте, а от нее к грунту. Резиновая лента, по длине которой нагрузка от задней части кузова распределяется набором опорных катков, создает очень малое удельное давление на снег или вязкий грунт, а лыжи, смонтированные рядом с передними колесами, позволяют последним не проваливаться в толщу наста. Такими были все полугусеничные машины с движителем Кегресса. Подобные машины были по сути дела снегоходами, лишь отчасти болотоходами. Недаром сам Кегресс называл их автосанями.

ГАЗ-60.

1938 г.

ГАЗ-АА,

переоборудованый комплектом деталей

ГАЗ-65. 1940 г.

В 1931 г. в НАТИ на переделанном шасси Форд-АА с двухрядным радиатором и усиленной рамой построили снегоход НАТИ-2, имевший восьмиместный кузов (завода Аремкуз) и переднюю ось с двухскатными колесами. Резиновая гусеница охватывала два двухскатных ведущих колеса, которые сообщали ей вращение только благодаря трению между резиновыми поверхностями. Колеса приводились в движение цепями от полуосей серийного заднего ведущего моста. Удельное давление гусениц на грунт составляло 0,127 кг с/кв.см. НАТИ-2 развивал на укатанной снежной дороге скорость 25 км/ч, расходуя около 55-60 литров бензина на 100 км, и мог преодолевать подъемы (на присыпанном снегом грунте) в 26 градусов. Снаряженная масса НАТИ-2 была около 2800 кг, длина - 5300 мм, ширина - 2300 мм, база по полуосям главной передачи - 3340 мм, по каткам гусеничной ленты - 1960 мм.

В 1933 - 1935 г.г. несколько модернизированных автомобилей, получивших индекс НАТИ-3, испытывались на Таймыре, Чукотке, а также в пустыне Кара-Кум. В 1936 г. были испытаны образцы снегохода НАТИ-ВЗ, которые, после необходимой доводки, были приняты к серийному производству на Горьковском автозаводе под индексом ГАЗ-60.

Принято считать, что свернуть производство ГАЗ-60 в 1942 г. пришлось из за врожденных недостатков движителя Кегресса. Гораздо более логичным выглядит предположение, что основными причинами прекращения выпуска этой машины стали недостаток комплектующих, высокая трудоемкость сборки и необходимость освободить мощности для сборки более необходимых фронту мощных машин, поставлявшихся в СССР по ленд-лизу. Конструкция полугусеничного движителя могла быть эффективно усовершенствована, что было доказано на примере успешной эксплуатации аналогичных моделей ЗиС.

Основные технологические решения ГАЗ-60 унаследовал от НАТИ-2. У армированной резиновой гусеницы шириной 390мм - наружные грунтозацепы и внутренний гребень, проходящий между сдвоенными катками, предназначенный для предохранения гусеницы от соскакивания. Снаряженная масса ГАЗ-60 - 3375 кг, грузоподъемность - 1200 кг, ширина - 2400 мм, высота - 2085 мм, база - 3350 мм. Наибольшая скорость - 35 км/ч, средний расход топлива - около 57 литров на 100 км.

Создание комплекта гусеничного хода, полностью взаимозаменяемого с ведущими колесами серийного грузовика, представлялось в начале 40-х годов весьма соблазнительным решением. Один из вариантов подобной конструкции был реализован в комплектах сменного гусеничного хода для автомобилей ГАЗ- ММ и ЗиС-5. Идею применения такого комплекта предложил в сентябре 1939 г., во время оккупации восточной части Польши Советскими войсками, водитель H.C. Хрущева, возглавлявшего тогда компартию Украины. В дождливую погоду обычные грузовики часто вязли на раскисших грунтовых дорогах, и любое решения, повышавшее проходимость серийных машин, могло значительно повысить мобильность армейских подразделений. Поручение Хрущева было выполнено очень быстро -уже 18 января 1940 г. был готов первый ЗиС-ЗЗ из промышленной партии. Примерно в то же время началось переоборудование в полугусеничные машины серийных ГАЗ-ММ, получивших индекс ГАЗ-65.

Набор катков и роликов крепился на стандартную раму ГАЗ - ММ. Между сдвоенными задними колесами, игравшими роль главного опорного катка, жестко крепилась звездочка, соединенная цепной передачей с подвешенной сзади ведущей звездочкой. Ведущая звездочка передавала усилие на стальную мелкозвенчатую гусеницу. Комплект получился достаточно массивным, уменьшение удельного давления на грунт было незначительным, но, тем не менее, эффективность доработанного движителя была выше.чем у обычных цепей противоскольжения.

Конструкции ГАЗ-65 были свойственны многие хронические недостатки. Обусловлены они были, как ни странно, оптимальной конструкцией «полуторки». Серийный задний мост не был рассчитан на повышенные нагрузки, и установка комплекта ГАЗ-65 значительно уменьшила ресурс машины. Изменение общей балансировки заднего моста, жесткая подвеска гусеницы и значительное увеличение не- подрессоренной массы приводили к постоянным поломкам полуосей, шестерней моста и коробки передач. Водители, незнакомые с особен-ностями управления полугусеничных автомобилей, часто пережигали сцепление. Расход горючего в три раза превышал показатели не переоборудованной машины.

На основании опыта эксплуатации в войсках в период Финской войны конструкция ЗиС-ЗЗ и ГАЗ-65 была признана неудачной, и больше к ней не возвращались.

* * *