- •На строительстве автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 1930 г.

- •Конвейер сборки грузовика газ-аа в Нижнем Новгороде. 1932 г.

- •Серийный грузовик газ-аа с металлической кабиной. 1934 г.

- •С 1936 года сборка автомобилей газ стала вестись на двух самостоятельных конвейерах, что позволило увеличить выпуск машин. 1938 г.

- •Грузовики газ-мм (военный вариант) сходят с конвейера. 1943 г.

- •С конвейера сходит газ-мм послевоенной модификации. 1946 г.

- •Походно-зарядная станция на газ-ааа. 1941 г.

- •Штабной автобус гаэ-05-193 военного образца. 1942 г.

- •Радиостанция рсб-ф на газ-ааа.

- •Серийный газогенераторный грузовик газ-42. 1939 г.

- •Газобалонный грузовик газ-44. 1939 г.

- •Бензозаправщик б3-38.

- •Бензоперекачечная станция бпс-4ад-90.

- •Бензоприцеп бп-35.

Р. Одинокое

ФОРТУНА

1998

К началу 1928 г. по численности автомобильного парка СССР уступал даже таким небольшим странам как Финляндия, Польша, Румыния и Португалия.

Для широкой автомобилизации страны необходимы были сотни тысяч машин в год. Импорт был не реален и не мог существенно решить эту проблему, а мощности отечественных предприятий явно не соответствовали резко возросшему спросу на автомобили, главным образом грузовые. Выход заключался в создании современных заводов, работающих по высокопроизводительной технологии - хорошо освоенной заводами США. Применительно к ней были созданы конструкции, которые являлись очень технологичными, простыми, а избранные методы производства обеспечивали этим автомобилям хорошее качество изготовления и высокую долговечность. Дорожные условия глубинных районов США напоминали русские. Это хорошо подтверждалось опытом эксплуатации американских автомобилей, ввезенных в СССР. К 1929 г. американские машины составляли треть автопарка, а самыми распространенными были автомобили «Форд», завоевавшие в мире всеобщую популярность своей простотой, надежностью и дешевизной.

В этой связи уже в конце 1928 г. начались переговоры с Генри Фордом и представителями «Дженерал Моторс». 4 марта 1929 г. ВСНХ СССР издал известный приказ № 498 о строительстве собственными силами современного автозавода годовой производительностью 100 тыс. машин. Место строительства в районе деревни Монастырка под Нижним Новгородом, срок строительства 3 года, т.е. должен был вступить в строй в начале 1932 г. Нижний Новгород являлся крупным железнодорожным узлом, находящимся при слиянии двух судоходных рек - Волги и Оки. Достаточно развитая металлообрабатывающая промышленность и квалифицированные кадры, дешевизна подвоза сырья, близость уральской металлургической базы, достаточная удаленность от государственных границ - вот доводы, предопределившие выбор Нижнего Новгорода.

Переговоры с Фордом продолжались, однако Генри Форд был известным антисоветчиком и не рвался оказывать помощь большевикам. Но разразившийся мировой кризис (поэтизированный позднее в США под именем Великий Кризис) поставил многих крупных предпринимателей и Форда в том числе, в очень сложное положение. И крупный контракт с нашей страной являлся существенной помощью. В итоге в Дирборне (США) 31 мая 1929 г. был подписан договор. Советская сторона получила по нему от «Форд моторе компании» техническую помощь при постройке и пуске нового завода, право на изготовление у себя моделей «Форд» и обучение в США советских специалистов и практикантов в количестве 50 человек ежегодно. Срок договора был определен девятью годами.

Прибытие

в Москву на переговоры представителей

"Форд Мотор Компани". 1929 г.

Первый

авто-Сборочный

ЗАВОД

Нижний-Новгород-1929

г.

Первые

грузовики "Форд-АА" выходят из

ворот автосборочного завода "Гудок

Октября" в Нижнем Новгороде.

Февраль 1930 г.

деталей, из которых в СССР будут до начала пуска нового завода собираться легковые автомобили Форд-А и грузовики Форд-АА на общую сумму 72 млн. руб.

Этот договор оказался выгодным со всех сторон. И, прежде всего он дал возможность сразу же начать монтаж машин. Для этого в Нижнем Новгороде был переоборудован завод «Гудок Октября», которому предстояло собирать ежегодно по 12 тыс. автомобилей из фордовских деталей (поступающих через Мурманск). Первые машины вышли из его ворот в феврале 1930 г. - это были грузовики Форд - АА образца 1928 г. с односкатными задними колесами и низким (по сравнению с моделью 1929 г.) радиатором. Со второй половины 1931 г. начался монтаж трехосных грузовиков Форд-Тимкен. Впоследствии «Гудок Октября» -

филиал ГАЗ, а с 1939 г. автобусный завод.

Второе автосборочное предприятие - завод имени КИМ (ныне АЗЛК) вырос в Москве и вступил в строй с ноября 1930 г. В противоположность «Гудку Октября» он строился заново как современное предприятие, был рассчитан на годовой выпуск 24 тыс. машин. Оба собирали Форд-А и Форд-АА - которые после окончания строительства предстояло выпускать основному заводу в Нижнем Новгороде. Тогда фордовские детали должны были уступить место отечественным. С января 1939 г. приказом Глававтопрома, входившего в Наркомат среднего машиностроения, автосборочный завод имени КИМ (филиал ГАЗа) стал автомобильным заводом имени КИМ, который успел до начала войны изготовить два опытных образца малолитражки (КИМ-10-52) с четырехдверным кузовом и выпустил установочную партию (500) малолитражек. Большая часть машин имела закрытые двухдверные кузова (КИМ-10-50), некоторое количество - открытые (КИМ-10-51). С апреля 1939 г. сборку грузовиков (ГАЗ-ММ) начал автосборочный завод в Ростове-на-Дону.

На строительстве автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 1930 г.

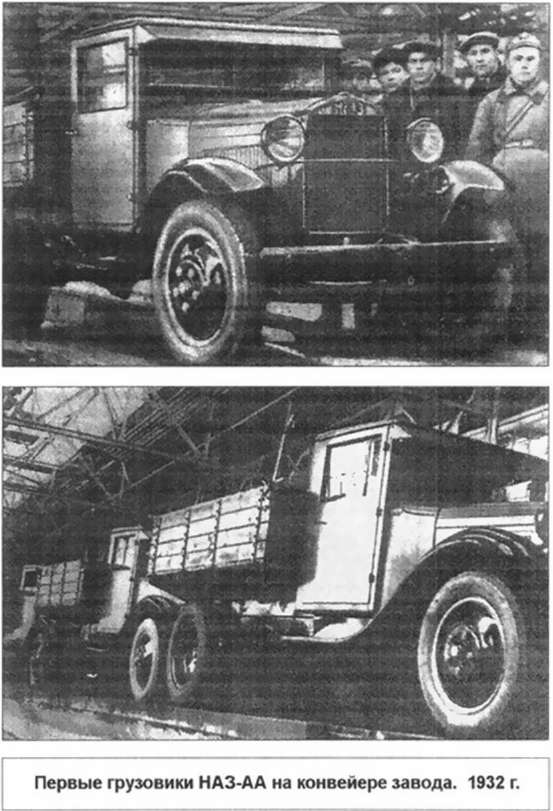

Конвейер сборки грузовика газ-аа в Нижнем Новгороде. 1932 г.

Подготовка

строительной площадки автомобильного

гиганта началась 13 августа 1929 г., а 2 мая

1930 г. состоялась торжественная церемония

закладки первого камня. Работы шли в

таком темпе (на стройке трудилось свыше

5тыс. человек), что уже в ноябре 1931 г.

большая часть корпусов была готова для

монтажа и отладки оборудования. На месте

маленькой деревушки и окружавших ее

пустырей в неслыханно

короткий срок - 19 месяцев выросло грандиозное предприятие, одно из крупнейших в Европе. Во второй половине января 1932 г. были освоены: блок мотора, коленчатый вал, наладили мощный пресс и отштамповали 100 лонжеронов рамы. Поскольку от смежников еще не поступила в достаточном количестве листовая сталь, кабины изготовили из фанеры. Наступил торжественный день 29 января 1932 г. - с конвейера сошел первый грузовик Нижегородского автозавода НАЗ-АА, а первого апреля начался их непрерывный выпуск. К концу года завод ежедневно выпускал по 60 грузовиков и освоил производство легковых автомобилей ГАЗ-А. Да, да, уже ГАЗ, а не НАЗ, так как в октябре 1932 г. Нижний Новгород переименовали в г. Горький. Изменил название и автозавод - и полуторки с серийными номерами старше 3800 стали называться ГАЗ-АА.

В 1935 г. из ворот Горьковского автомобильного завода вышло 44,7 тысяч грузовиков и 18,9 тысяч легковых автомобилей. Важной датой в трудовой биографии завода стал день 17 апреля 1935 г., когда с конвейера сошел стотысячный автомобиль. Это был легковой ГАЗ-А в исполнении «люкс». В 1936 г. Советский Союз по производству грузовых автомобилей вышел на первое место в Европе и второе в мире (после США). И, наконец, 14 ноября 1939 г. произошло знаменательное событие - отечественная промышленность выпустила миллионную машину. Характерная черта довоенного автомобилестроения - приоритет производству грузовиков. Доля же легковых машин в общем объеме выпуска была невелика: 10-24%.

Такое соотношение отражало с одной стороны повышенный спрос на грузовики в быстрораз- вивающихся отраслях промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, армии. С другой стороны оно отражало бытовавший тогда взгляд на автомобиль как на предмет роскоши, свойственный буржуазному обществу. В личной собственности у граждан СССР легковых машин почти не было, продажа их населению вообще не производилась. Автомобилями награждали передовиков труда, ученых, деятелей искусства, но приобрести их людям, просто располагающих деньгами, было невозможно. Лишь в начале 40-х годов, перед войной общественность обратилась к проблеме автомобиля индивидуального пользования.

Легковые машины использовались главным образом как служебные и в качестве такси. Такова была социальная ориентация государства, при этом, казалось бы, что взятое направление на максимальный коллективизм, на обеспечение как можно более широких слоев населения услугами (в том числе транспортными), пусть минимальными, но общедоступными, должно было реализоваться в развитии общественного транспорта. Парадоксально, но в рассматриваемый период производство автобусов было мизерным. Оно держалось на уровне 0,6 - 1,0% от общего выпуска и только с 1939 г. его удельный вес вырос до 2,7%.

принятой технологии, непригодности отечественного станкостроения к оперативному персоснащению отрасли. ГАЗ был оснащен станками, прессами, молотами, литейными машинами зарубежного производства. Это высокопроизводительное специализированное оборудование было рассчитано на выполнение узко определенных операций, иногда исключительно по данной модели автомобиля, и для перехода на новую модель требовалась его замена или реконструкция. Отечественное же станкостроение не могло освоить это оборудование в полном ассортименте. Поэтому базовые модели ГАЗ и ЗиС, которые вели происхождение от конструкций 1928 - 1930 годов, оставались неизменными до конца 50-х годов.

ГАЗ не производил автомобили целиком, значительную часть комплектующих изделий поставляли почти четыре десятка предприятий смежников. Согласовать их работу, добиться высокого качества изделий, строго придерживаться технологической дисциплины - вот нелегкие задачи, ставшие перед новым заводом. А из-за административно-командных методов управления экономикой не уделялось достаточного внимания расширению смежных производств, которые не только не отвечали запросам эксплуатирующих организаций, но и резко отставали от нужд заводов, непосредственно выпускающих автомобили. Ощущалась постоянная нехватка вентиляторных ремней, электропроводов. подшипников качения, стекол - не говоря уже о том, что комплектующие изделия были весьма низкого качества. Не хватало и производственных мощностей двух предприятий, поставляющих шины, Ленинградского «Красного треугольника» и Ярославского резиноасбестового комбината. В 1938 г., например, они могли удовлетворить запросы автомобильной промышленности только на 65%. Поэтому на улицах городов нередко встречались грузовики укомплектованные не шестью, а четырьмя шинами. Положение усугублялось весьма низкой долговечностью покрышек, она составляла в большинстве случаев 8-9 тыс. км вместо нормативных 20 тыс. км.