- •Особенности строения растительных клеток (форма, размеры, черты отличия от животной клетки)

- •Строение и функции биологических мембран.

- •Хлоропласты, строение, функции, черты сходства с бактериальными клетками, происхождение.

- •Строение и функции вакуолей. Вещества клеточного сока.

- •Ткани, определение, различные подходы к классификации растительных тканей.

- •Образовательные ткани (меристемы): виды, особенности строения меристематических клеток.

- •Вторичная покровная ткань (перидерма) и третичная покровная ткань (корка). Строение, функции, локализация в растении. Перидерма – вторичная покровная ткань

- •Корка – третичная покровная ткань

- •Механические ткани. Колленхима и склеренхима (волокна и склереиды). Строение, функции, локализация в растении.

- •Наружные выделительные ткани: железистые волоски, нектарники, гидатоды.

- •Наружные выделительные ткани:

- •Внутренние выделительные ткани: смоляные ходы, млечные трубки.

- •Оплодотворение, образование семян с оплодотворением и без него (апомиксис, его виды). Строение семян однодольных и двудольных растений.

- •Прорастание семян. Строение проростков. Покой семян.

- •Корень. Функции корней. Классификации корней и корневых систем. Зоны молодого корня.

- •Первичное строение корня. Последовательность заложения проводящих тканей.

- •Метаморфозы корней.

- •Побег. Типы побегов, их функции и морфологическое расчленение. Виды почек. Строение вегетативной почки. Типы расположения почек на побеге. Отличия в строении стебля и корня.

- •Ветвление и листорасположение.

- •Видоизменения побегов.

- •Лист, его функции и расчленение. Виды листьев (бифациальные, унифациальные, эквифациальные, цилиндрические; простые и сложные).

- •Внутреннее строение листа (лист камелии и хвоя сосны). Эпидерма, мезофилл, проводящие пучки.

- •Жилкование листьев. Метаморфозы листа.

- •Цветок. Функции цветка. Цветоложе, чашелистики, лепестки. Особенности строения, функции, происхождение. Виды цветков по типам симметрии.

- •Гинецей, виды, происхождение. Типы завязи. Совершенные и несовершенные цветки. Однодомные и двудомные растения.

- •Андроцей, происхождение. Морфология андроцея. Строение пыльника. Признаки примитивности и высокой организации в строении цветка. Формула и диаграмма цветка.

- •Опыление. Особенности строения цветков, опыляемых разными агентами-опылителями (насекомоопыляемые, ветроопыляемые, опыляемые птицами и рукокрылыми, гидрофильные)

- •Соцветия. Классификации соцветий. Моноподиальные простые соцветия.

Вторичная покровная ткань (перидерма) и третичная покровная ткань (корка). Строение, функции, локализация в растении. Перидерма – вторичная покровная ткань

Первичная покровная ткань – эпидерма у многих растений существует только в течение одного вегетационного периода. В конце периода вегетации она сменяется вторичной покровной тканью, как правило, серого или бурого цвета – перидермой (от греч. пери – около, дерма – кожа). Она образуется на стеблях, корнях, клубнях (картофель), иногда на плодах (у яблони, груши), на местах ранения и прикрепления опавших листьев. Перидерма – это комплекс тканей, включающий в себя феллему (пробку), феллоген и феллодерму.

Из клеток эпидермы (яблони, груши) или из клеток, лежащих под ней (у дуба, березы) образуется вторичная меристема – феллоген (от греч. феллема – пробка, генос – рождающий) или пробковый камбий. Клетки феллогена начинают делиться и откладывают кнаружи феллему (пробку), а феллодерму - внутрь.

Пробка (феллема) – плотная ткань, клетки с утолщенными клеточными стенками, непроницаемыми для жидкостей и газов, и мертвым протопластом. Полости клеток заполнены воздухом (дуб) или заполнены белым зернистым веществом – бетулином (береза) или дубильными веществами. Толстые слои пробки образуют пробковый дуб (до 10 см за 10 лет), амурское бархатное дерево, пробковый вяз. Пробка растительного происхождения используется для закупоривания бутылок, как звуко-, электро- и термоизолятор в строительстве зданий, самолетостроении и т.д.

Феллодерма – живая паренхимная ткань, выполняющая функцию питания феллогена.

Газообмен и транспирация между покрытыми пробкой органами растений и внешней средой совершается через разрывы в пробке, заполненные опробковевшими клетками с многочисленными воздушными пространствами – через чечевички (рис. 5). Они часто образуются в тех местах, где были расположены участки эпидермы с устьицами. У ряда растений (сосна) чечевички не образуются. Пробка у них откладывается не сплошным слоем, а прерывисто.

Осенью феллоген закупоривает чечевичку клетками пробки, а весной разрастающиеся межклеточные воздушные пространства прорывают пробку.

Корка – третичная покровная ткань

У некоторых растений феллоген остается навсегда, и каждый год образует новые слои пробки.

У большинства – феллоген откладывает слой пробки и отмирает. Под ним из живых клеток возникает новый феллоген и образует новую пробку. Она изолирует ткани, расположенные кнаружи от внутренних тканей. Наружные ткани отмирают. Так образуется корка – собрание отмерших тканей. Нарастание стебля в толщину в течение многих лет приводит к растрескиванию периферической части корки, постепенной ее утрате, слущиванию с поверхности и нарастанию изнутри. Корка – место обитания многих видов грибов, лишайников, мхов или высших растений – эпифитов (от греч. эпи – на, фитон – растение, здесь – обитающие на поверхности тела другого растения).

Механические ткани. Колленхима и склеренхима (волокна и склереиды). Строение, функции, локализация в растении.

Механические ткани растений - арматура растений, система тканей, обеспечивающих прочность растений, т. е. их способность противостоять воздействию статических (например, сила тяжести) и динамических (например, порывы ветра) нагрузок. К механическим тканям относятся колленхима и склеренхима. Выполнение основных функций обеспечивается сильными утолщениями клеточных оболочек, прочной связью клеток друг с другом, большой упругостью оболочек, а также и характером распределения механических тканей в растении. Основные разновидности механических тканей – колленхима и склеренхима.

Колленхима (от греческого kólla — клей и énchyma — ткань), живая ткань. Клетки паренхимные или удлиненные с неравномерно утолщенными оболочками. Различают:

уголковую колленхиму (утолщения клеточной стенки расположены в углах клетки),

пластинчатую колленхиму (утолщения клеточной стенки расположены параллельно слоям клеток),

рыхлую колленхиму (разновидность уголковой колленхимы с крупными межклетниками)

Часто в клетках колленхимы содержатся хлоропласты, но функция фотосинтеза не основная функция этой ткани. Расположена под эпидермой стеблей; в периферических частях первичной коры стеблей, в черешках и срединных жилках листьев, стеблевых узлах злаков. Живые клетки колленхимы не препятствуют росту молодого органа, в котором они находятся. Клетки колленхимы отсутствуют в корне, т.к. дополнительную опору ему придает почва.

Склеренхима (от греч. skleros — твёрдый и enchyma — ткань), механическая ткань растений, состоит из клеток с равномерно утолщенными, часто одревесневшими клеточными стенками. Неодревесневшие волокна склеренхимы (у льна и других прядильных культур) — ценное сырьё для текстильной промышленности. По прочности клетки склеренхимы не уступают стали, по упругости и эластичности — каучуку. Склеренхима объединяет клетки двух типов: волокна и склереиды (каменистые клетки).

Волокна — сильно вытянутые клетки, длиной от нескольких десятых мм до 1 см (крапива) и даже 35 см (полукустарник семейства Крапивных - рами), с заострёнными концами и слоистыми пористыми стенками. Волокна располагаются вокруг сосудов древесины (древесинные волокна (либриформ)) и сосудов флоэмы (лубяные волокна).

Среди волокон наибольшее экономическое значение имеют лубяные волокна. Лубяные волокна (Л.в.), волокна, содержащиеся в стеблях наземных семенных растений; лишённые живого содержимого длинные прозенхимные клетки. Стенки Л. в. — сильно и равномерно утолщённые. Длина Л. в. до 2 мм. У многих растений стенки лубяных волокон пропитаны лигнином; у некоторых же растений оболочки лубяных волокон состоят почти сплошь из целлюлозы, обладают эластичностью и большой прочностью. Технические лубяные волокна широко используются в текстильной промышленности для выработки пряжи. Различают лубяные волокна:

тонкие, гибкие, мало одревесневшие (лён);

грубые, толстостенные, сильно одревесневшие (пенька, кенаф, джут, манильская пенька).

Пряжа из льняного волокна используется для выработки тканей; из волокна пеньки сизаля и манильской пеньки — для изготовления канатов, верёвок, шпагата и других кручёных изделий; из волокон джута и кенафа — в основном для производства мешков.

Каменистые клетки, или склереиды, являются мертвыми, паренхимными клетками, имеющими очень утолщенные слоистые одревесневшие оболочки. Оболочки пронизаны радиальными поровыми каналами. Каменистые клетки обычно встречаются в твердых стенках плодов (скорлупа ореха, косточка сливы, вишни), в мякоти плодов груши, айвы, в листьях чая.

Склереиды иногда имеют неправильную, причудливую, звездообразную форму.

Проводящие ткани. Ксилема. Строение и функции трахеид и сосудов ксилемы, функции, локализация в растении. Флоэма: строение и функции ситовидных клеток и ситовидных трубок. Строение, функции, локализация в растении.

В растении наблюдается 2 противоположных тока воды и растворенных в ней веществ:

1.Восходящий ток (вода + минеральные вещества) идет от корней в стебли и листья. Весной может нести сахара и другие органические вещества (пасока), отложенные на зиму в корнях, клубнях и др. органах. Этот ток идет по ксилеме – древесине.

2.Нисходящий ток (вода + органические вещества) идет из листьев. Часть органических веществ движется вверх в созревающие плоды и семена. Этот ток идет по флоэме (лубу)

Общие свойства ксилемы и флоэмы:

их проводящие элементы и ксилемы и флоэмы – удлиненные и вытянуты по направлению тока веществ;

поперечные стенки проводящих клеток имеют поры или сквозные отверстия (перфорации) и практически не препятствуют продвижению жидкости;

ксилема и флоэма представляют собой сложные ткани, т.к. в их состав входят разнородные элементы: проводящие, механические, запасающие.

обычно ксилема и флоэма объединены в проводящие пучки.

Ксилема (древесина) - как сложная ткань ксилема состоит из нескольких элементов:

основных проводящих элементов ксилемы – сосудов (трахей) или клеток (трахеид) (выполняют проводящую функцию);

древесинных волокон (склеренхимных волокон или волокон либриформа) (обеспечивают опорную (механическую)) функцию;

паренхимных клеток (запасают крахмал, капли масла и многие другие органические вещества и осуществляют передвижение пластических веществ).

Основные проводящие элементы ксилемы

Они вытянуты в длину и в зрелом состоянии мертвы. Клеточные стенки вторичные, содержат лигнин (одревесневшие). В клеточных стенках имеются многочисленные поры. Зрелые водопроводящие элементы называют точечно-поровыми.

Вторичная оболочка не одевает клетку сплошь, а расположена кольцами или спиралью.Это позволяет молодым элементам ксилемы вытягиваться в длину и, в то же время, препятствуют их сдавливанию. По мере старения элементов ксилемы отложение лигнина становится сплошным, а протопласт отмирает.

Различают два типа проводящих элементов:

трахеиды |

|

сосуды ксилемы (трахеи) |

Прозенхимные мертвые клетки веретеновидной формы с различного типа утолщениями на внутренней стороне стенок, сообщающиеся с другими клетками посредством окаймленных пор. Средняя длина около 1 мм (у лотоса до 12 мм). Характерны для всех групп высших растений. |

|

Капиллярные мертвые трубки, более совершенный проводящий элемент. В процессе эволюции произошли их трахеид в результате рассасывания поперечных стенок рядом стоящих клеток. Образуется одна сквозная крупная перфорация (отверстие). Соединяясь между собой образовавшимися в результате рассасывания перфорациями, сотни и тысячи клеток образуют сосуды длиной от нескольких сантиметров до 9 м. Есть поры в боковых стенках. Поэтому ток воды идет в восходящем и поперечном направлениях. Клеточные стенки толстые, содержат лигнин, играют в теле растения также и механическую роль. По сосудам растворы продвигаются значительно легче, чем по трахеидам. Наибольшего развития достигли у покрытосеменных |

Сочетание в одном клеточном элементе (трахеиде) и способности проводить воду и механической прочности было важным эволюционным приспособлением. Появление сосудов, с их все увеличивающейся полостью и относительно тонкими стенками, несколько ослабило бы механическую роль ксилемы, если сосуды остались бы единственным элементом этой ткани. В связи с этим наметился второй эволюционный ряд специализации в сторону повышения механической прочности, и трахеиды превратились в волокна склеренхимы.

При этом происходило утолщение оболочек клеток, сужение полостей, все большая редукция окаймления пор. Поры у волокон склеренхимы стали узкие, щелевидные, сократилось и их количество.

Флоэма (луб) - ткань высших растений, состоит из нескольких элементов:

ситовидных элементов, которые представлены либо ситовидными клетками, либо члениками ситовидных трубок с клетками спутницами (обеспечивают дальний транспорт пластических веществ);

склеренхимных клеток 2-х типов: волокон и склереид (несут опорную функцию);

разнообразных паренхимных клеток (запасают и транспортируют органические вещества в радиальном направлении).

Термин «ситовидные» происходит от присутствия в клеточных стенках большого количества пор (ситовидных полей). По сути, это скопление плазмодесм, тончайших тяжей цитоплазмы, пронизывающих клеточную оболочку и связывающих протопласты соседних клеток.

Обычно каждое отверстие ситовидного поля облицовано особым углеводом - каллозой, которая покрывает плазмодесмы чехлом. Кроме того, у многих растений каллоза окружает небольшим валиком отверстия канала. Чем старше ситовидный элемент, тем больше в нем накапливается каллозы. По мере того, как ситовидный элемент переходит в состояние покоя, каллоза закупоривает перфорации.

Различают два типа ситовидных элементов флоэмы:

Ситовидные клетки |

|

Ситовидные трубки |

Более примитивные элементы. Присущи споровым и голосеменным растениям. Вытянуты в длину, имеют заостренные концы. Ситовидные поля рассеяны по боковым стенкам. Протопласт живой с хорошо выраженным ядром без ядрышка (некротическое ядро). |

|

Характерны для цветковых растений (рис. 3). Состоят из члеников и своеобразных сопровождающих клеток - клеток-спутниц. Членики ситовидных трубок имеют крупные, хорошо выраженные перфорации, располагающиеся на их концах, конечные стенки становятся практически поперечными или слегка скошены. Протопласт живой, однако, ядро разрушено. Ситовидные элементы в этом отношении представляют собой уникальное явление среди всех остальных клеток. |

Как правило, в зрелых ситовидных элементах рибосомы полностью отсутствуют, аппарат Гольджи отмечается только на первых стадиях их формирования. Напротив, хорошо развиты митохондрии, пластиды, эндоплазматическая сеть. Вакуоль в этих клетках также не выражена, поэтому цитоплазма находится в разжиженном состоянии.

Ситовидные элементы обычно формируют своеобразные белковые включения – флоэмный белок или просто Ф-белком. Он имеет вид нитей трубчатой формы и по своей структуре он напоминает белок мышц животных. Ф-белок участвует в закупорке перфораций при повреждении ткани, предотвращая тем самым вытекание содержимого из ситовидных трубок. Кроме того, высказывается предположение, что Ф-белок, обладающий сократительной реакцией, гонит вещества вдоль по ситовидной клетке.

В отсутствии ядра ситовидные элементы физиологически очень активны. Управление всей жизнедеятельностью ситовидных элементов возложено на ядра клеток-спутниц. У цветковых растений членики и связанные с ними клетки-спутницы возникают из одной материнской клетки в результате ее митотического деления. Таким образом, эти клетки являются сестринскими и имеют общее происхождение.

С каждым ситовидным элементом может быть связана одна или несколько клеток-спутниц. Они регулируют флоэмный транспорт.

Проводящие пучки

Обычно проводящие ткани (ксилема и флоэма) образуют в теле растения тяжи, называемые проводящими пучками. Нередко к проводящим пучкам примыкает механическая ткань-склеренхима, такие комбинированные пучки называются сосудисто-волокнистыми.

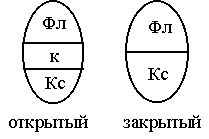

По способности к вторичному утолщению проводящие пучки делят на:

1)Открытые: в них закладывается камбий, и они открыты для дальнейшего роста (разрастание в толщину)

2)Закрытые (не имеющие камбия), закрыты для вторичного утолщения.

![]()

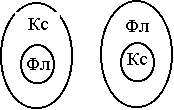

Проводящие пучки весьма разнообразны по конструкции:

1) в коллатеральных пучках флоэма залегает над ксилемой

2) биколлатеральные пучки обладают дополнительным слоем флоэмы

3) в концентрических пучках один компонент окружает другой:

а) в амфивазальных ксилема окружает флоэму

б) в амфикрибральных, наоборот, флоэма окружает ксилему