- •5. Задание на дом для самостоятельной работы.

- •Тема: Процессоры История развития

- •Процессор 80286

- •Процессор 80286

- •Процессор 80386

- •Процессор 80486

- •Процессор Pentium I

- •Процессор Pentium II

- •Процессор Pentium III

- •Процессор Pentium IV

- •Расширение ммх

- •Многоядерные процессоры

- •Кэширование

- •Энергопотребление процессоров

- •Тема: Технология изготовления процессоров

- •1. История развития процессоров

- •Современная технология изготовления

- •Перспективы процессоров

- •1 Введение.

- •2.8. К устройствам ввода информации относятся:

- •2.9. К устройствам вывода информации относятся:

- •2.12. Внутримашинный системный интерфейс.

- •Раздел 3. Микропроцессоры.

- •Раздел 4. Запоминающие устройства пк.

- •4.3. Специальная память.

- •4.4. Внешняя память.

- •Раздел 5. Основные внешние устройства пк.

- •Раздел 6. Видеосистема компьютера состоит из трех компонент:

- •Раздел 8. Манипуляторы (мышь, джойстик и др.) — это специальные устройства, которые используются для управления курсором.

- •Редкоиспользуемые, устаревшие и экспериментальные виды

- •1.Вариант

- •2.Вариант

- •3.Вариант

- •4.Вариант

- •Стоимость

- •Internet и локальные сети

Раздел 8. Манипуляторы (мышь, джойстик и др.) — это специальные устройства, которые используются для управления курсором.

Мышь имеет вид небольшой коробки, полностью умещающейся на ладони. Мышь связана с компьютером кабелем через специальный блок — адаптер, и её движения преобразуются в соответствующие перемещения курсора по экрану дисплея. В верхней части устройства расположены управляющие кнопки (обычно их три), позволяющие задавать начало и конец движения, осуществлять выбор меню и т.п.

Джойстик — обычно это стержень-ручка, отклонение которой от вертикального положения приводит к передвижению курсора в соответствующем направлении по экрану монитора. Часто применяется в компьютерных играх. В некоторых моделях в джойстик монтируется датчик давления. В этом случае, чем сильнее пользователь нажимает на ручку, тем быстрее движется курсор по экрану дисплея.

Трекбол — небольшая коробка с шариком, встроенным в верхнюю часть корпуса. Пользователь рукой вращает шарик и перемещает, соответственно, курсор. В отличие от мыши, трекбол не требует свободного пространства около компьютера, его можно встроить в корпус машины.

Дигитайзер — устройство для преобразования готовых изображений (чертежей, карт) в цифровую форму. Представляет собой плоскую панель — планшет, располагаемую на столе, и специальный инструмент — перо, с помощью которого указывается позиция на планшете. При перемещении пера по планшету фиксируются его координаты в близко расположенных точках, которые затем преобразуются в компьютере в требуемые единицы измерения.

Тема: Компью́терная па́мять.

Компью́терная па́мять - часть вычислительной машины, физическое устройство или среда для хранения данных в течение определённого времени. В основе работы запоминающего устройства может лежать любой физический эффект, обеспечивающий приведение системы к двум или более устойчивым состояниям. В современной компьютерной технике часто используются физические свойства полупроводников, когда прохождение тока через полупроводник или его отсутствие, трактуются, как наличие логических сигналов 0 или 1. Устойчивые состояния, определяемые направлением намагниченности позволяют использовать для хранения данных разнообразные магнитные материалы. Наличие или отсутствие заряда в конденсаторе, так же может быть положено в основу системы хранения.

Наиболее знакомыми средствами машинного хранения данных являются используемые в персональных компьютерах: модули оперативной памяти, жёсткие диски (винчестеры), дискеты (гибкие магнитные диски), CD или DVD диски и устройства флэш-памяти.

Классификация

В зависимости от назначения и особенностей реализации устройств компьютерной памяти, к вопросам их классификации подходят по разному.

Так, при рассмотрении удалённости и доступности памяти для центрального процессорного устройства, различают: первичную, вторичную или третичную память.

Способность или неспособность к хранению данных в условиях отключения внешних источников питания определяют энергонезависимость или энергозависимость устройств хранения данных.

Особенности механизмов чтения-записи отличают устройства памяти только для чтения (ПЗУ), доступные для разовой записи и множества считываний (WORM) или пригодные для полноценного выполнения операций чтения-записи. Порядок выборки определяет память произвольного или последовательного доступа с блочной или файловой адресацией.

Впрочем, довольно часто, к вопросу классификации подходят проще, например, различая устройства в зависимости от используемого типа носителя — полупроводниковая память, оптическая память, магнитооптическая память, магнитная память и т.п.

Различные типы памяти обладают разными преимуществами, из-за чего в большинстве современных компьютеров используются сразу несколько типов устройств хранения данных.

Первичная и вторичная

Первичная память — характеризуется наибольшей скоростью доступа. Центральный процессор имеет прямой доступ к устройствам первичной памяти; иногда они даже размещаются на одном и том же кристалле.

В традиционной интерпретации первичная память содержит активно используемые данные (например, программы работающие в настоящее время, а также данные, обрабатываемые в настоящее время). Обычно, высокоскоростная, относительно небольшая, энергозависимая (не всегда). Иногда её называют основной памятью.

Вторичная память, также называемая периферийной, в ней обычно хранится информация, не используемая в настоящее время. Доступ к такой памяти происходит медленнее, однако объёмы такой памяти могут быть в сотни и тысячи раз больше. В большинстве случаев энергонезависима.

Однако, это разделение не всегда выполняется. В качестве основной памяти может использоваться диск с произвольным доступом, являющийся вторичным запоминающим устройством (ЗУ). А вторичной памятью иногда называются отключаемые или извлекаемые ЗУ, например ленточные накопители.

Энергозависимость

Энергозависимая память теряет свое содержимое после отключения питания. Энергонезависимая память хранит содержимое после отключения питания в течении, как правило, десятков лет.

Произвольный или последовательный доступ?

ЗУ с произвольным доступом отличаются возможностью передать любые данные в любое время. Оперативное запоминающее устройство, ОЗУ и винчестер — примеры такой памяти.

ЗУ с последовательным доступом напротив, могут передавать данные только в определённой последовательности. ленточная память и некоторые типы флэш-памяти имеют такой тип доступа.

Блочный или файловый доступ?

На винчестере, используются 2 типа доступа. Блочный доступ предполагает, что вся память разделена на блоки одинаковых размеров с произвольным доступом. Файловый доступ использует абстракции — папки с файлами, в которых и хранятся данные. Другой способ адресации — ассоциативная использует алгоритм кеширования для определения адреса.

Виртуальная память - это место зарезервированное на жестком диске используемое операционной системой для хранения временных данных, чтобы освободить оперативную память от ненужных данных. Например при переходе от одного приложения к другому: часть оперативной памяти содержащая одно из приложений переписывается в виртуальную память и очищается, или переписывается новым приложением.

Оперативная память (ОЗУ - оперативное запоминающее устройство) - память, предназначенная для временного хранения данных и команд, необходимых процессору для выполнения им операций. Оперативная память передаёт процессору команды и данные непосредственно, либо через кэш-память. Каждая ячейка оперативной памяти имеет свой индивидуальный адрес.

В современных вычислительных устройствах, оперативная память представляет собой запоминающее устройство с произвольным доступом (RAM) и может быть как отдельный блок, или входить в конструкцию однокристальной ЭВМ.

Конфигурирование подсистемы памяти сводится к следующим этапам: выбору типа памяти, согласованию производительности (балансировке) подсистемы памяти и процессора, определению необходимого объема, выбору конкретных модулей памяти.

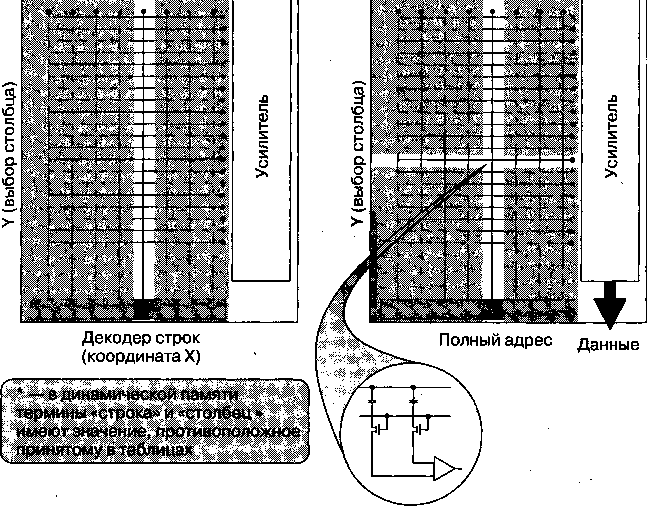

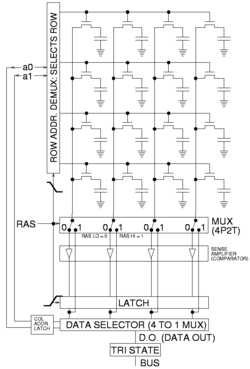

Основы динамической памяти

Двоичные нули и единицы в динамической памяти представлены уровнем напряжения в ее ячейках. Каждая ячейка состоит из транзистора и конденсатора. Наличие заряда на конденсаторе определяет, заперт транзистор или нет и, соответственно, состояние ячейки. Однако заряд с миниатюрного конденсатора утекает достаточно быстро даже через запертый транзистор. Поэтому ячейки требуют периодического обновления (перезарядки).

Ячейки собраны в двумерный массив, что облегчает их адресацию по номерам строк и столбцов. При обращении к ячейке динамической памяти сначала производится перезарядка, затем выборка строки и выборка столбца. Если число массивов велико, их группируют в банки. Это дает возможность ускорить обмен данными, например, выполняя считывание данных из одного банка и одновременно перезаряжая другой. Однако разбиение на банки вынуждает вводить дополнительную операцию выборки банка.

Перечисленные принципы лежат в основе любого типа динамической памяти (DRAM). В персональных компьютерах в качестве оперативной применяют только синхронную динамическую память (SDRAM). Главное преимущество SDRAM заключается в способности обрабатывать следующие обращения к памяти, не дожидаясь окончания предыдущей операции. При обращении к памяти команды и данные синхронизируются по фронту тактового сигнала. Пакетная передача данных, считанных из ячеек памяти, начинается после обработки команд выборки строки и столбца (на каждую из них уходит по два такта). Данные выдаются на каждом такте, причем команда выборки следующего столбца поступает еще до окончания выдачи первого пакета данных. Так работает память SDRAM.

Выбор строки Выбор

строки

(активация банка)* и

столбца

Принцип работы памяти SDRAM

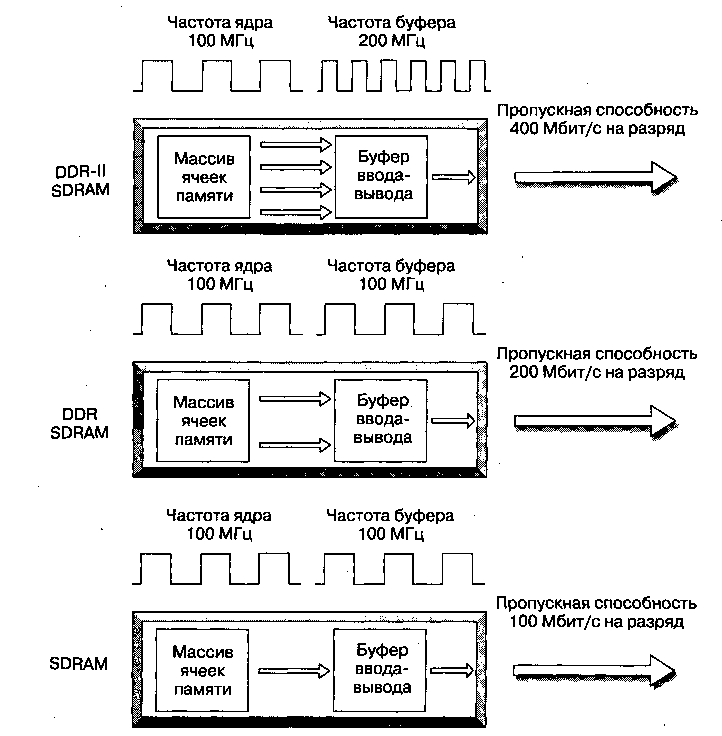

Прямой преемницей SDRAM стала память с удвоенной частотой передачи данных — DDR (Double Data Rate) SDRAM. В памяти этого типа обработка команд происходит по-прежнему синхронно с фронтом тактового сигнала, а вот передача данных синхронизируется как с фронтом, так с тылом тактового импульса. Другой важной особенностью памяти DDR SDRAM является архитектура с двукратной выборкой. Суть ее в том, что разрядность шины данных внутри модуля памяти в два раза больше, чем внешней шины. Тем самым обмен данными происходит пакетами, состоящими минимум из двух блоков, разрядность каждого из которых совпадает с разрядностью внешней шины.

Тактовый сигнал DDR SDRAM является дифференциальным и состоит из двух составляющих: обычной и находящейся к ней в противофазе. Синхронизирующим сигналом служит момент пересечения двух частей. Дифференциальный сигнал эффективно компенсирует дрожание тактовой частоты и позволяет использовать меньшие напряжения и, следовательно, более высокие тактовые частоты.

Модуль памяти DDR SDRAM обычно содержит восемь чипов памяти разрядностью 8 бит каждый, что при параллельном соединении дает 64-битную шину данных. Данные записываются побитно во все чипы одновременно. Каждая микросхема состоит из четырех банков, поэтому на модуле памяти образуется четыре 64-битных банка. Управляющие и адресные сигналы поступают на все чипы модуля по одной адресной шине. В итоге получается ассиметричная архитектура: узкая адресная шина и широкая шина данных, что снижает быстродействие.

Память типа Rambus DRAM заметно отличается от рассмотренной выше DDR SDRAM по своей архитектуре. Чипы в модуле подключаются к каналу, состоящему из 16-битных шин адресов и данных. Шины синхронизируются одинаково, поэтому нагрузка распределяется равномерно. Каждый чип хранит данные в своем диапазоне адресов, то есть обмен с ним происходит независимо от других чипов. Так как чип разделен на четыре банка, на модуле с восемью микросхемами образуется 32 независимых банка памяти.

DDR-II SDRAM. Характерной особенностью такой памяти является удвоение частоты буферов ввода-вывода при неизменной внутренней частоте ядра. При этом за каждый такт передается два блока данных (как в обычной памяти DDR). В итоге по сравнению с частотой синхронизации ядра ввод-вывод данных осуществляется на четырехкратной скорости. Хотя благодаря этому ухищрению скорость потокового ввода-вывода действительно учетверяется, величина задержек (латентность) определяется преимущественно собственной частотой ядра, а она для памяти DDR-II 400 МГц, как и для DDR SDRAM 200 МГц, и PC 100 SDRAM, по-прежнему равна 100 МГц. Отсюда необычно большие тайминги для новых видов памяти по сравнению с обычной SDRAM. Например, 4-4-4 для DDR-II 400 МГц соответствует циклу 2-2-2 для DDR 200 МГц или PC 100 SDRAM, что составляет 20 нс.

Так как архитектура DRAM позволяет проводить с банком в каждый момент времени только одну операцию чтения или

Сравнение типов памяти

записи, в случае поступления запроса на противоположную операцию с банком она не может быть начата до завершения текущей. Если банков на модуле всего четыре (как в памяти SDRAM или DDR SDRAM), вероятность возникновения на реальных задачах таких конфликтов доступа весьма высока. Память RDRAM в этом смысле более гибкая, так как вероятность возникновения конфликтов при обращении к произвольным адресам многочисленных банков гораздо ниже.

К основным характеристикам оперативной памяти относятся тактовая частота, время доступа, параметры задержек, объем, число банков и некоторые другие. Тактовая частота обычно прямо указывается в спецификации на память и в маркировке модулей. Причем для памяти DDR SDRAM указывают эффективную частоту обмена данными, то есть удвоенную по сравнению с физической частотой синхроимпульсов. Время доступа характеризует пиковые значения (в наносекундах) при обращении к памяти и обычно указывается в маркировке микросхем. Параметры задержек (иногда их называют таймингами) показывают, сколько тактов расходуется на обращение к произвольно выбранной ячейке и на последующее считывание данных в пакетном режиме. Например, запись 3-2-2 обозначает, что на первый пакет израсходовано три такта, а на все последующие — по два. Очевидно, что в случае перехода адреса цикл повторяется с теми же задержками

Модули памяти и спецификации

До широкого внедрения технологии SDRAM стандарты на память были внутренним корпоративным делом. Поэтому к подбору модулей приходилось относиться очень осторожно и тщательно. Затем стандартизацией памяти вплотную занялась организация JEDEC, объединившая большинство разработчиков, производителей и крупных потребителей модулей памяти. Так появились стандарты (спецификации) JEDEC на определенные типы памяти SDRAM и DDR SDRAM.

Для памяти SDRAM приняты спецификации PC 100 и PC 133. Цифры в названиях обозначают тактовую частоту (в мегагерцах), на которой гарантируется работоспособность модулей памяти. Кроме того, выпускаются модули, поддерживающие тактовые частоты 66, 150 и 166 МГц, однако такие параметры не сертифицированы JEDEC. Память SDRAM монтируется в модули DIMM, имеющие 168 контактов. Для гарантии соблюдения спецификаций JEDEC потребовала устанавливать на модули специальные микросхемы (SPD), в которые производитель обязан записать важнейшие данные: уникальный номер изделия, специфические данные производителя, дату выпуска, код версии, серийный номер, тайминги (всего около 130 параметров). BIOS системной платы умеет считывать эти данные и устанавливать параметры контроллера шины памяти чипсета в соответствии с записью в SPD. Однако многие производители страхуются и записывают в SPD несколько завышенные тайминги. Пользователь имеет возможность средствами BIOS подобрать такие значения задержек, которые удовлетворят и память, и чипсет. Спецификации памяти DDR SDRAM принято обозначать либо по частоте обмена данными (в мегагерцах), либо по пиковой (теоретической) пропускной способности шины данных (мегабайт в секунду). В настоящее время JEDEC узаконены следующие спецификации DDR SDRAM: DDR200 (PC 1600), (DDR266 РС2100), DDR333 (РС2700) и DDR400 (РС3200). Очевидно, что даже самая скоростная память DDR400 имеет физическую частоту синхроимпульсов 200 МГц, что не так уж и много. Для сравнения укажем, что специально подобранные чипы памяти DDR SDRAM в графических адаптерах работают на физических частотах 250-300 МГц. Так что резерв для совершенствования DDR SDRAM еще есть.

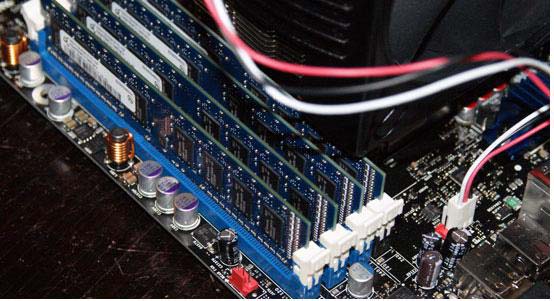

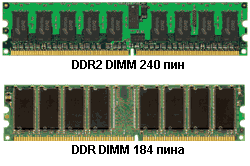

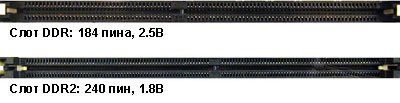

Память DDR SDRAM монтируется в модули DIMM, имеющие 184 контакта. Производители чипсетов, стремясь кардинально повысить быстродействие подсистемы памяти, пошли на внедрение двухканальных контроллеров, когда модули DIMM на каждом канале работают независимо. На практике удвоения пропускной способности, конечно, не происходит, однако увеличение быстродействия по сравнению с одноканальным вариантом заметно в «тяжелых» приложениях.

Память RDRAM изначально ориентирована на многоканальное подключение. В настоящее время в основном используют двух-канальные варианты. Так как спецификации Rambus DRAM являются корпоративным стандартом, компания первоначально маркировала модули по эффективной частоте: РС800, PC 1066, PC 1200. Однако с внедрением четырехканальных модулей и шины шириной 32 бит такую маркировку посчитали неадекватной. Сейчас часто, по аналогии с DDR SDRAM, используют пиковую пропускную способность шины памяти и маркируют модули как RIMM1600, RIMM2100, RIMM2400. В четырех канальном варианте 32-битные модули РС1200 имеют пропускную способность до 9600 Мбайт/с, что является рекордом для подсистемы памяти персонального компьютера.

Согласование производительности

О методике выбора тица памяти для домашнего компьютера мы уже рассказывали в разделе, посвященном системным платам. Напомним, что лучшим вариантом, на наш взгляд, сейчас является память DDR SDRAM с физической частотой синхронизации, совпадающей с частотой системной шины или кратной ей, а также с запасом по пропускной способности. С учетом этих требований для процессоров Pentium 4 (Celeron 4) с частотой системной шины 100 МГц (эффективная частота 400 МГц) подойдет память DDR400 (РС3200), при частоте системной шины 133 МГц (эффективная частота 533 МГц) лучше остановиться на двухканальном варианте DDR333. Для процессоров Pentium 4 с эффективной частотой системной шины 800 МГц (физическая частота 200 МГц) альтернативы двухканальной DDR400 просто не существует.

Для процессоров Athlon (Duron) выбор очень прост: эффективная частота системной шины должна совпадать с частотой синхронизации памяти. Например, процессору Athlon XP 2400+ (частота шины 333 МГц) точно соответствует память DDR333 (PC2 700). Сложнее выглядит ситуация с подсистемой памяти на платформе Athlon 64, поскольку контроллер шины интегрирован в ядро процессора. Здесь для пользователя нет никакого выбора — придется ставить ту модификацию памяти, которую «заложила» компания AMD при проектировании процессора.

По поводу таймингов заметим следующее: увидеть в BIOS или операционной системе значения, записанные в SPD, невозможно. Для этого требуется устанавливать специальные программы (утилиты). Обнаружив дробные значения тайминга (например, 2,5-2-2) не удивляйтесь, поскольку память DDR SDRAM может начинать передачу первого пакета на половинке целого синхроимпульса, то есть по спаду сигнала. Уменьшение тайминга вручную средствами BIOS поможет прибавить 2-3 кадра в секунду в некоторых играх, но, вполне вероятно, в разы увеличит количество «глюков» в системе. Если все же есть неодолимое желание увеличить скорость работы памяти, лучше приобрести специально подобранный «разогнанный» модуль от известного производителя. Вот только стоит он иногда в два раза дороже обычного.

В части определения необходимого объема памяти можно сказать так: брать надо столько, на сколько хватает денег. Эмпирически можно прикинуть, что 256 Мбайт сегодня являются стартовым уровнем, 512 Мбайт обеспечат комфортную работу приложений, а 1024 Мбайт хватит даже для самых прожорливых игр и еще останется запас на ближайшее будущее. Приобретать лучше модули максимального объема, то есть 512 Мбайт на сегодняшний день. Если же денег хватает только на 256 Мбайт, следующий модуль (по мере накопления средств) берите на 512 Мбайт: ныне нет никаких проблем со стыковкой разновеликих модулей.

Поставщики и производители

Компании, действующие на рынке оперативной памяти, можно условно разделить на поставщиков, сборщиков и производителей. Первые занимаются изготовлением исключительно микросхем памяти. Вторые собирают из этих микросхем модули. И только производители имеют полную технологическую цепочку: от изготовления кремниевых «блинов» до выпуска модулей различного типа.

Микросхемы, поступающие на сборку, могут быть трех категорий. Первая (класс «А») характеризуется стопроцентным тестированием чипов, что гарантирует их работоспособность в условиях, заданных спецификациями. Однако невозможно протестировать каждую из миллиардов микросхем памяти, ежегодно выходящих с производственных линий. Поэтому продукция класса «А» занимает на рынке не более 10-15% и отличается повышенной стоимостью. Как правило, класс «А» лояльно относится к разгону путем уменьшения таймингов. Изделия класса «С» относятся к коммерческому ширпотребу. И ничего плохого в этом нет — они вполне работоспособны в штатных режимах, а стоят дешевле. Все прочие микросхемы, не попавшие в классификацию, продаются россыпью по цене кремниевого мусора, и их с удовольствием покупают безвестные китайские сборщики модулей памяти.

Сам модуль памяти представляет собой достаточно сложное изделие. Печатная плата изготовляется многослойной, проводники параллельной шины обязаны иметь одинаковую длину, высокоточный монтаж микросхем подразумевает автоматизированное производство. Все требования к модулям памяти заданы в спецификациях JEDEC. К сожалению, некоторые сборщики пренебрегают отраслевыми стандартами и выпускают чрезвычайно дешевые, однако недостаточно качественные изделия.

Как же уберечься от покупки «глючных» модулей, собранных «на коленке» ? Советуем обращать внимание на название фирмы-изготовителя. Компании, выпускающие качественную продукцию, заботятся о своей репутации, и характеристики их модулей памяти точно соответствуют спецификациям. Среди фирм, обладающих полным производственным циклом, отметим Samsung, Hynix (Hyundai), Fujitsu, LG Semiconductor, NEC, Infineon. Причем Samsung и Hynix на пару выпускают едва ли не половину общего мирового объема чипов памяти. Среди компаний, занимающихся сборкой модулей из готовых микросхем, знамениты качественной продукцией Viking, Transcend JetRam, Corsair, Crucial, Simple Technology, Kingston, Kingmax, TwinMOS. «Средний класс» представлен широко распространенными в России изделиями тайванских компаний Mtec и NCP, а также обширным спектром продукции на чипах всемирно известной компании Winbond (ее чипы часто используют «брэндовые» сборщики модулей памяти). Сказать что-либо однозначно плохое про их продукцию нельзя. Быть может, чуть выше, чем у «брэндовских» компаний, процент брака. Но в целом для штатного режима возможностей этих модулей вполне хватает. Атмосфера на рынке оперативной памяти отнюдь не безоблачна. К сожалению, широко представлены изделия, которые и третьесортными назвать трудно. Если недорогой модуль памяти лишен опознавательных знаков, а в прайс-листе именуется как «память XXX мегабайт PC3200», остерегайтесь выкладывать за него деньги. Обычно на чипах таких модулей вместо внятных названий стоят клички вроде «Win», «АСЕ», «PLUSS», «AMI» и прочие, объединенные безразмерным понятием по пате. Такой модуль может исправно работать в штатном режиме, но имеет неприятное свойство выходить из строя на следующий день после окончания гарантии, срок которой всего 6 месяцев (минимум, определяемый законом о защите прав потребителя). Дешевле один раз купить продукт Kingston с «пожизненной» гарантией, чем каждые полгода бегать в магазин за памятью по пате.

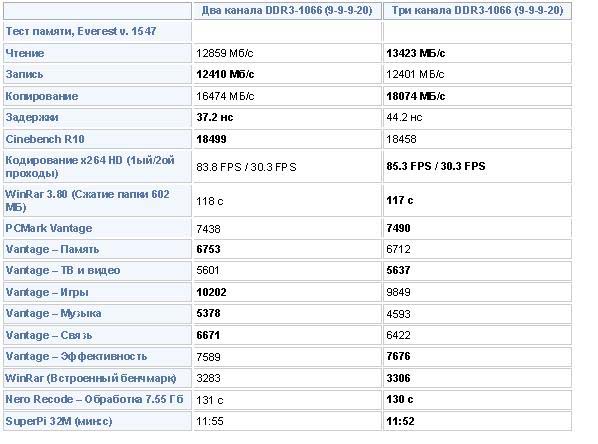

Задумывались о характере изменений, внесенных инженерами в Nehalem относительно Core 2. Согласно формуле, которую избрали для себя сами проектировщики, на 1% увеличения энергопотребления должно было приходиться 2% увеличения производительности. Однако вопрос в том, как правильно измерять эту самую производительность. Ведь даже добавление шины QPI в одних задачах может не сказать вообще, а в других – проявить себя в полный рост. Тоже справедливо и для нового трехканального контроллера памяти, и для реструктурированной иерархии кэша. На самом деле больше всего вопросов вызывают именно изменения в работе с памятью, на них стоит остановиться подробнее. По опыту предыдущих тестирований несложно предугадать, например, в каких приложениях эффект от виртуальных ядер HyperThreading будет ощутим, а вот попытаться предсказать поведение Bloomfield при работе с памятью в обычных домашних приложениях – трудновато. Судите сами – с одной стороны полностью переработана кэш-память. Вместо простой, привычной и понятной структуры двухуровнего кэша перед нами механизм, работающий с тремя типами памяти разного размера и скорости. При этом крайне важный размер L2 сокращен до 256 Кб на ядро. Сможет ли это компенсировать большой, но медленный L3? Как поспособствует встроенный КП, в каких режимах он будет наиболее эффективен? Все это лишь предстоит выяснить. Чтобы не быть голословными, приведем для начала таблицу задержек кэшей различных уровней в Bloomfield и Penryn:

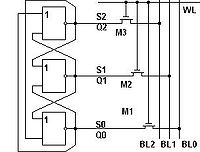

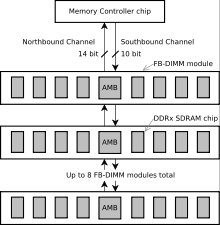

Такое устройство характерно скорее для серверных CPU, Opteron давно использует схожую структуру с небольшим L2 и огромным L3. А вот самый первый Pentium 4 Extreme Edition, в котором добавили L3 в свое время не получил от этого существенной прибавки в скорости обычных приложений. Про базы данных и прочие серверные операции мы не говорим, так как перед нами все-таки процессор под торговой маркой Core, а не Xeon. Тем не менее, замерить непосредственно эффективность работы кэш-памяти проблематично. Необходимые инструменты отсутствуют, да и в любом случае неравные платформы (не забываем про месторасположение КП) даже с одинаковой памятью могут дать слишком большую погрешность измерений, сводящую полезность результатов на “нет”. А вот отдельно скорость работы с памятью измерить можно. Только посмотрите, насколько сократились задержки КП при работе с DDR3 от переноса последнего в ядро! Более того, как уже отмечалось, каналов памяти теперь целых три, и пиковую пропускную способность в 25.6 Гб/c CPU достигает только при установке модулей на все три 64-битных контроллера. Нельзя не сказать и об особенностях работы КП Nehalem, которые будут трактоваться производителями материнских плат на свой вкус. Дело в том, что “набрать” трехканальность можно будет двумя способами. На некоторых материнских платах будет установлено 4 слота, на некоторых – 6. В случае использования конфигурации 4х слотов, первые три будут соответствовать трем каналам контроллеров в CPU, а модуль RAM, установленный в четвертый слот, будет разделять пропускную способность одного из каналов. Другими словами, если у вас установлено 4 планки по гигабайту во все 4 слота, при доступе к первым трем гигабайтам пропускная способность будет на уровне заявленных 25.6 Гб/с, а как только потребуется обратиться к четвертому гигабайту, она упадет до уровня производительности при использовании одноканального режима. В любом случае даже в таком режиме общая производительность будет больше, чем при двухканальной памяти. Выглядеть это будет так:

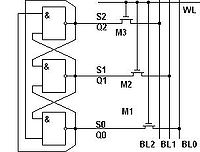

Более продвинутой является конфигурация с использованием 6 слотов для трех каналов по 2 модуля на каждый канал:

Тут все понятно и прозрачно – для трехканальности, следует устанавливать либо три, либо шесть модулей. Однако все это теория. Дополнительный третий канал памяти это, конечно, очень серьезно, однако будет ли заметен от него эффект, или же в реальных приложениях практическая ценность третей планки будет сводиться лишь к увеличенному объему? Проведя тестирование Nehalem с использованием двух и трехканального режима работы, можно сделать вывод, что это задел на будущее. Серьезный эффект от огромной пропускной способности могут получить лишь будущие серверные системы, построенные на базе CPU с числом физических ядер более шести и с несколькими такими процессорами, объединенными для параллельных вычислений. Сейчас же для домашних пользователей третий модуль является, фактически, пустой тратой денег. Хотя для получения максимальной отдачи от Nehalem и он, конечно, не лишний. Судите сами:

Спецификация JEDEC памяти DDR2 увидела свет 12 сентября 2003 года. Память, работающая на частоте 200 МГц и 266 МГц, называется DDR2 400 и DDR2 533 соответственно. Предполагается, что позднее будут выпущены DDR2 667 и DDR2 800.

ECC (Error Correct Code) - выявление и исправление ошибок (возможны другие расшифровки той же аббревиатуры) - алгоритм, пришедший на смену "контролю четности". В отличие от последнего каждый бит входит более чем в одну контрольную сумму, что позволяет в случае возникновения ошибки в одном бите восстановить адрес ошибки и исправить ее. Как правило, ошибки в двух битах также детектируются, хотя и не исправляются. Для реализации этих возможностей на модуль устанавливается дополнительная микросхема памяти и он становится 72- разрядным, в отличие от 64 разрядов данных обычного модуля. ECC поддерживают все современные материнские платы, предназначенные для серверных решений, а также некоторые чипсеты "общего назначения". Некоторые типы памяти (Registered, Full Buffered) выпускаются только в ECC варианте. Надо отметить, что ECC не является панацеей от дефективной памяти и применяется для исправления случайных ошибок, снижая риск возникновения неполадок в работе компьютера от случайного изменения содержимого ячеек памяти, вызываемого внешними факторами, такими, как фоновая радиация. Registered модули памяти рекомендуются к применению в системах, требующих (или поддерживающих)4 Гб и более оперативной памяти. Они всегда имеют разрядность 72 бита, т.е. являются модулями с ЕСС, и содержат дополнительные микросхемы регистров для частичной буферизации. PLL- Phase Locked Loop - цепь автоподстройки частоты и фазы сигнала, служит для снижения электрической нагрузки на контроллер памяти и повышения стабильности работы при использовании большого количества микросхем памяти, применяется во всех буферизованных модулях памяти. Buffered - буферизованный модуль. Из-за высокой совокупной электрической емкости современных модулей памяти, длительное время их "зарядки" приводит к большим затратам времени на операции записи. Чтобы избежать этого, некоторые модули (как правило, 168-контактные DIMM) снабжаются специальной микросхемой (буфером), которая сохраняет поступившие данные относительно быстро, что освобождает контроллер. Буферизованные DIMM, как правило, несовместимы с небуферизованными. Модули с частичной буферизацией называются также "регистровым"("Registered"), а модули с полной буферизацией(Full Buffered) -"FB-DIMM". При этом под "небуферизоваными" подразумеваются обычные модули памяти без средств буферизации. Parity - четность, модули с контролем четности, также контроль четности. Довольно старый принцип проверки целостности данных. Суть метода в том, что для байта данных на стадии записи вычисляется контрольная сумма, которая сохраняется как специальный бит четности в отдельной микросхеме. При чтении данных контрольная сумма вычисляется снова и сравнивается с битом четности. Если они совпали, данные считаются аутентичными, в противном случае генерируется сообщение об ошибке четности (как правило, приводящее к остановке системы). К явным недостаткам метода относятся дороговизна памяти, требующейся для хранения лишних бит четности, незащищенность от двойных ошибок (а также ложное срабатывание при ошибке в бите четности), остановка системы даже при непринципиальной ошибке (скажем, в видеокадре). В настоящее время не применяются. SPD - микросхема на модуле памяти DIMM, которая содержит все данные о нем (в частности, информацию о быстродействии),необходимые для обеспечения нормальной работы. Эти данные читаются на этапе самотестирования компьютера, еще задолго до загрузки операционной системы и позволяют настроить параметры обращения к памяти даже при одновременном наличии в системе разномастных модулей памяти. Некоторые материнские платы отказываются работать с модулями, на которых не установлена микросхема SPD, однако такие модули сейчас очень редки и являются, в основном, модулями PC-66.

Компьютерная память (устройство хранения информации, запоминающее устройство) — часть вычислительной машины, физическое устройство или среда для хранения данных, используемых в вычислениях, в течение определённого времени. Память, как и центральный процессор, является неизменной частью компьютера с 1940-х. Память в вычислительных устройствах имеет иерархическую структуру и обычно предполагает использование нескольких запоминающих устройств, имеющих различные характеристики. В персональных компьютерах «памятью» часто называют один из её видов — динамическая память с произвольным доступом (DRAM), — которая в настоящее время используется в качестве ОЗУ персонального компьютера. Оперативная память — часть системы компьютерной памяти, в которой временно хранятся данные и команды, необходимые процессору для выполнения им операции и время доступа к которой не превышает одного его такта. Обязательным условием является адресуемость (каждое машинное слово имеет индивидуальный адрес) памяти. Передача данных в/из оперативную память процессором производится непосредственно, либо через сверхбыструю память. Оперативное запоминающее устройство, ОЗУ — техническое устройство, реализующее функции оперативной памяти. ОЗУ может изготавливаться как отдельный блок или входить в конструкцию, например однокристальной ЭВМ или микроконтроллера. Задачей компьютерной памяти является хранение в своих ячейках состояния внешнего воздействия, запись информации. Эти ячейки могут фиксировать самые разнообразные физические воздействия (см. ниже). Они функционально аналогичны обычному электромеханическому переключателю и информация в них записывается в виде двух чётко различимых состояний — 0 и 1 («выключено»/«включено»). Специальные механизмы обеспечивают доступ (считывание, произвольное или последовательное) к состоянию этих ячеек. Процесс доступа к памяти разбит на разделённые во времени процессы — операцию записи (сленг. прошивка, в случае записи ПЗУ) и операцию чтения, во многих случаях эти операции происходят под управлением отдельного специализированн ого устройства — контроллера памяти. Также различают операцию стирания памяти — занесение (запись) в ячейки памяти одинаковых значений, обычно 0016 или FF16. Наиболее известные запоминающие устройства, используемые в персональных компьютерах: модули оперативной памяти (ОЗУ), жёсткие диски (винчестеры), дискеты (гибкие магнитные диски), CD- или DVD-диски, а также устройства флеш-памяти. Функции памяти Компьютерная память обеспечивает поддержку одной из функций современного компьютера, — способность длительного хранения информации. Вместе с центральным процессором запоминающее устройство являются ключевыми звеньями, так называемой архитектуры фон Неймана, — принципа, заложенного в основу подавляющего большинства современных компьютеров. Первые компьютеры использовали запоминающие устройства исключительно для хранения обрабатываемых данных. Их программы реализовывались на аппаратном уровне в виде жёстко заданных выполняемых последовательностей. Любое перепрограммирование требовало огромного объёма ручной работы по подготовке новой документации, перекоммутации, перестройки блоков и устройств и т. д. Использование архитектуры фон Неймана, предусматривающей хранение компьютерных программ и данных в общей памяти, коренным образом переменило ситуацию. Любая информация может быть измерена в битах и потому, независимо от того, на каких физических принципах и в какой системе счисления функционирует цифровой компьютер (двоичной, троичной, десятичной и т. п.), числа, текстовая информация, изображения, звук, видео и другие виды данных можно представить последовательностями битовых строк или двоичными числами. Это позволяет компьютеру манипулировать данными при условии достаточной ёмкости системы хранения (например, для хранения текста романа среднего размера необходимо около одного мегабайта). К настоящему времени создано множество устройств, предназначенных для хранения данных, основанных на использовании самых разных физических эффектов. Универсального решения не существует, у каждого имеются свои достоинства и свои недостатки, поэтому компьютерные системы обычно оснащаются несколькими видами систем хранения, основные свойства которых обуславливают их использование и назначение. Физические основы функционирования В основе работы [запоминающего устройства] может лежать любой [физический эффект], обеспечивающий приведение системы к двум или более устойчивым состояниям. В современной компьютерной технике часто используются физические свойства полупроводникуов, когда прохождение тока через полупроводник или его отсутствие трактуются как наличие логических сигналов 0 или 1. Устойчивые состояния, определяемые направлением намагниченности, позволяют использовать для хранения данных разнообразные магнитные материалы. Наличие или отсутствие заряда в конденсаторе также может быть положено в основу системы хранения. Отражение или рассеяние света от поверхности CD, DVD или Blu-ray-диска также позволяет хранить информацию. Blu-ray Disc Blu-ray Disc, BD (англ. blue ray — синий луч и disc — диск; написание blu вместо blue — намеренное) — формат оптического носителя, используемый для записи с повышенной плотностью и хранения цифровых данных, включая видео высокой чёткости. Стандарт Blu-ray был совместно разработан консорциумом BDA. Первый прототип нового носителя был представлен в октябре 2000 года. Современный вариант представлен на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES), которая прошла в январе 2006 года. Коммерческий запуск формата Blu-ray прошёл весной 2006 года. Blu-ray (букв. «синий луч») получил своё название от использования для записи и чтения коротковолнового (405 нм) «синего» (технически сине-фиолетового) лазера. Буква «e» была намеренно исключена из слова «blue», чтобы получить возможность зарегистрировать торговую марку, так как выражение «blue ray» является часто используемым и не может быть зарегистрировано как торговая марка. С момента появления формата в 2006 году и до начала 2008 года у Blu-ray существовал серьёзный конкурент — альтернативный формат HD DVD. В течение двух лет многие крупнейшие киностудии, которые изначально поддерживали HD DVD, постепенно перешли на Blu-ray. Warner Brothers, последняя компания, выпускавшая свою продукцию в обоих форматах, отказалась от использования HD DVD в январе 2008 года. 19 февраля того же года Toshiba, создатель формата, прекратила разработки в области HD DVD. Это событие положило конец так называемой второй «войне форматов».

Тема:4 Классификация типов памяти Следует различать классификацию памяти и классификацию запоминающих устройств (ЗУ). Первая классифицирует память по функциональности, вторая же — по технической реализации. Здесь рассматривается первая — таким образом, в неё попадают как аппаратные виды памяти (реализуемые на ЗУ), так и структуры данных, реализуемые в большинстве случаев программно. 1.Доступные операции с данными

Память на программируемых и перепрограммируемых ПЗУ (ППЗУ и ПППЗУ) не имеет общепринятого места в этой классификации. Её относят либо к подвиду памяти «только для чтения», либо выделяют в отдельный вид. Также предлагается относить память к тому или иному виду по характерной частоте её перезаписи на практике: к RAM относить виды, в которых информация часто меняется в процессе работы, а к ROM — предназначенные для хранения относительно неизменных данных.

2.Энергозависимость

3.Метод доступа

4.Назначение

5.Организация адресного пространства

6.Удалённость и доступность для процессора

Положение структур данных, расположенных в основной памяти, в этой классификации неоднозначно. Как правило, их вообще в неё не включают, выполняя классификацию с привязкой к традиционно используемым видам ЗУ. 7.Управление процессором Непосредственно управляемая (оперативно доступная) память (англ. on-line storage) — память, непосредственно доступная в данный момент времени центральному процессору.[источник не указан 295 дней] Автономная память — память, реализованная, например при помощи службы внешних носителей в Windows 2000, предусматривающей оперативное управление библиотеками носителей и устройствами с автоматической подачей дисков, облегчающей использование съёмных носителей типа магнитных лент и съёмных дисков, магнитных или оптических. 8.Организация хранения данных и алгоритмы доступа к ним повторяет классификацию структур данных:

9.Физические принципы Эта классификация повторяет соответствующую классификацию ЗУ.

10.Разновидности полупроводниковой памяти

NVRAM Энергонезависимая память (англ. NVRAM, от Non Volatile Random Access Memory) — перезаписываемая или оперативная память в электронном устройстве, сохраняющая своё содержимое вне зависимости от подачи основного питания на устройство. В более общем смысле, энергонезависимая память — любое устройство или его часть, сохраняющее данные вне зависимости от подачи питающего напряжения. Однако попадающие под это определение носители информации, ПЗУ, ППЗУ, устройства с подвижным носителем информации (диски, ленты) и другие носят свои, более точные названия. Поэтому термин «энергонезависимая память» чаще всего употребляется более узко, по отношению к такой электронной памяти, которая обычно выполняется энергозависимой, и содержимое которой при выключении обычно пропадает. Энергонезависимое устройство — любое устройство в составе комплекса, прибора, компьютерной системы, которое не требует подключения к общему в данном комплексе источнику питания для своей работы. Например:

Классификация по устройству

ПЗУ (ROM) Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ, англ. ROM - Read-Only Memory) — энергонезависимая память, используется для хранения массива неизменяемых данных. ОЗУ (RAM) Операти́вная па́мять (также оперативное запоминающее устройство, ОЗУ) — часть системы памяти ЭВМ, в которую процессор может обратиться за одну операцию (jump, move и т. п.). Предназначена для временного хранения данных и команд, необходимых процессору для выполнения им операций. Оперативная память передаёт процессору данные непосредственно, либо через кеш-память. Каждая ячейка оперативной памяти имеет свой индивидуальный адрес. ОЗУ может изготавливаться как отдельный блок, или входить в конструкцию однокристальной ЭВМ или микроконтроллера. Сегнетоэлектрическая (FRAM) Сегнетоэлектрическая память FRAM (англ. Ferroelectric RAM) — статическая оперативная память с произвольным доступом, ячейки которой сохраняют информацию, используя сегнетоэлектрический эффект («ferroelectric» переводится «сегнетоэлектрик, сегнетоэлектрический», а не «ферроэлектрик», как можно подумать). Ячейка памяти представляет собой две токопроводящие обкладки, и плёнку из сегнетоэлектрического материала. В центре сегнетоэлектрического кристалла имеется подвижный атом. Приложение электрического поля заставляет его перемещаться. В случае, если поле «пытается» переместить атом в положение, например, соответствующее логическому нулю, а он в нём уже находится, через сегнетоэлектрический конденсатор проходит меньший заряд, чем в случае переключения ячейки. На измерении проходящего через ячейку заряда и основано считывание. При этом процессе ячейки перезаписываются, и информация теряется(требуется регенерация). Исследованиями в этом направлении занимаются фирмы Hitachi совместно с Ramtron, Matsushita с фирмой Symetrix. По сравнению с флеш-памятью, ячейки FRAM практически не деградируют — гарантируется до 1010 циклов перезаписи.

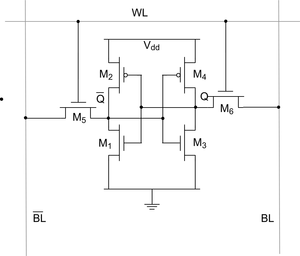

SRAM Статическая оперативная память с произвольным доступом (SRAM, static random access memory) — полупроводниковая оперативная память, в которой каждый двоичный или троичный разряд хранится в схеме с положительной обратной связью, позволяющей поддерживать состояние сигнала без постоянной перезаписи, необходимой в динамической памяти (DRAM). Тем не менее, сохранять данные без перезаписи SRAM может только пока есть питание, то есть SRAM остается энергозависимым типом памяти. Произвольный доступ (RAM — random access memory) — возможность выбирать для записи/чтения любой из битов (тритов) (чаще байтов (трайтов), зависит от особенностей конструкции), в отличие от памяти с последовательным доступом (SAM — sequental access memory). Двоичная SRAM

Т

Рисунок

1. Шеститранзисторная ячейка статической

двоичной памяти (бит) SRAM в на кристалле в качестве нагрузки приме няют поликремниевые резисторы. Недостатком такого решения является рост статического энергопотребления. Линия WL (Word Line) управляет двумя транзисторами доступа. Линии BL и BL (Bit Line) — битовые линии, используются и для записи данных и для чтения данных. Запись. При подаче «0» на линию BL или BL параллельно включенные транзисторные пары (M5 и M1) и (M6 и M3) образуют логические схемы 2ИЛИ, последующая подача «1» на линию WL открывает транзистор M5 или M6, что приводит к соответствующему переключению триггера. Чтение. При подаче «1» на линию WL открываются транзисторы M5 и M6, уровни записанные в триггере выставляются на линии BL и BL и попадают на схемы чтения. Восьмитранзисторная ячейка двоичной SRAM описана в. Переключение триггеров через транзисторы доступа является неявной логической функцией приоритетного переключения, которая в явном виде, для двоичных триггеров, строится на двухвходовых логических элементах 2ИЛИ-НЕ или 2И-НЕ. Схема ячейки с явным переключением является обычным RS-триггером. При явной схеме переключения линии чтения и записи разделяются, отпадает нужда в транзисторах доступа (по 2 транзистора на 1 ячейку), но в самой ячейке требуются двухзатворные транзисторы. В настоящее время появилась (?) усовершенствованная схема с отключаемой сигналом записи обратной связью, которая не требует транзисторов нагрузки и соответственно избавлена от высокого потребления энергии при записи. Троичная SRAM

О Преимущества

Недостатки

Тем не менее, высокое энергопотребление не является принципиальной особенностью SRAM, оно обусловлено высокими скоростями обмена с данным видом внутренней памяти процессора. Энергия потребляется только в момент изменения информации в ячейке SRAM.

DRAM RAM (dynamic random access memory) — тип энергозависимой полупроводниковой памяти с произвольным доступом (RAM), также запоминающее устройство, наиболее широко используемое в качестве ОЗУ современных компьютеров. Физически память DRAM состоит из ячеек, созданных в полупроводниковом материале, в каждой из которых можно хранить определённый объём данных, от 1 до 4 бит. Совокупность ячеек такой памяти образуют условный «прямоугольник», состоящий из определённого количества строк и столбцов. Один такой «прямоугольник» называется страницей, а совокупность страниц называется банком. Весь набор ячеек условно делится на несколько областей. Как запоминающее устройство, DRAM-память представляет собой модуль различных конструктивов, состоящий из электрической платы, на которой расположены микросхемы памяти и разъём, необходимый для подключения модуля к материнской плате.

П Физически DRAM-память представляет собой набор запоминающих ячеек, которые состоят из конденсаторов и транзисторов, расположенных внутри полупроводниковых микросхем памяти.

П

Рисунок

3. Принцип действия чтения DRAM для

простого массива 4 на 4

Важным элементом памяти этого типа

является чувствительный усилитель

(англ. sense amp), подключенный к каждому

из столбцов «прямоугольника». Он,

реагируя на слабый поток электронов,

устремившихся через открытые транзисторы

с обкладок конденсаторов, считывает

всю страницу целиком. Именно страница

является м Регенерация

В

Рисунок

4. Принцип действия записи DRAM для

простого массива 4 на 4 Процесс регенерации памяти в классическом варианте существенно тормозит работу системы, поскольку в это время обмен данными с памятью невозможен. Регенерация, основанная на обычном переборе строк, не применяется в современных типах DRAM. Существует несколько более экономичных вариантов этого процесса — расширенный, пакетный, распределённый; наиболее экономичной является скрытая (теневая) регенерация. Среди новых технологий регенерации — PASR (англ. Partial Array Self Refresh), применяемый компанией Samsung в чипах памяти SDRAM с низким уровнем энергопотребления. Регенерация ячеек выполняется только в период ожидания в тех банках памяти, в которых имеются данные. Параллельно с этой технологией реализуется метод TCSR (англ. Temperature Compensated Self Refresh), который предназначен для регулировки скорости процесса регенерации в зависимости от рабочей температуры. Характеристики памяти DRAM Основными характеристиками DRAM являются рабочая частота и тайминги. При обращении к ячейке памяти контроллер памяти задаёт номер банка, номер страницы в нём, номер строки и номер столбца и на все эти запросы тратится время, помимо этого довольно большой период уходит на открытие и закрытие банка после самой операции. На каждое действие требуется время, называемое таймингом. Основными таймингами DRAM являются: задержка между подачей номера строки и номера столбца, называемая временем полного доступа (англ. RAS to CAS delay), задержка между подачей номера столбца и получением содержимого ячейки, называемая временем рабочего цикла (англ. CAS delay), задержка между чтением последней ячейки и подачей номера новой строки (англ. RAS precharge). Тайминги измеряются в наносекундах или тактах, и чем меньше величина этих таймингов, тем быстрее работает оперативная память. 3. FB-DIMM

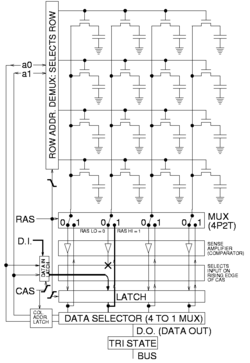

F

Рисунок

5. Участок материнской платы между

контроллером памяти (справа под

радиатором) и разъемами для FBDIMM

(слева). Установлено 2 модуля, по центру

каждого модуля на правой стороне

виден большой чип - AMB. Пары проводников

в центре — дифференциальные каналы. Технология

А

Рисунок

6. Схема системы, использующей FB-DIMM. Используется пакетный протокол, кадры могут содержать данные и команды. Среди команд можно выделить команды DRAM (активация строки — RAS, чтение столбца — CAS, обновление — REF и др.), команды управления каналом (например, запись в конфигурационные регистры), команды синхронизации. Каналы связи несимметричны и однонаправлены, от основного контроллера памяти следует канал шириной 10 бит (10 диф. пар) для команд и для данных, к нему шириной 14 бит — для данных и для статусных сообщений. AMB чипы одного канала памяти организуются в цепочки, то есть шина от контроллера памяти следует на первый AMB канала. Каждый последующий AMB подключается по принципу точка-точка к предыдущему. Канал FB-DIMM работает на частоте, в 6 раз большей частоты DIMM, например для FB-DIMM на базе чипов памяти DDR2-533 (частота 533 МГц) диф. канал будет работать на частоте 3,2 ГГц. Для передачи одного кадра требуется 12 циклов шины. Размер кадра от контроллера памяти к AMB равен 120 битам, размер кадра от AMB равен 168 битам. Кадры содержат CRC и заголовок. Пропускная способность одного канала на чтение у FB-DIMM совпадает с таковой у соответствующего модуля DDR2 или DDR3 (при одинаковой частоте чипов памяти). Пропускная способность при записи у FB-DIMM в 2 раза ниже чем у DDR*, однако, в отличие от полудуплексного DDR, FB-DIMM позволяет производить и чтение и запись одновременно. Энергопотребление Большую часть электроэнергии в системе на базе FB-DIMM потребляют и рассеивают чипы AMB, при этом их потребление зависит от местонахождения в канале. Если данный чип находится в середине цепочки, то ему требуется поддерживать 2 высокоскоростных соединения, одно в сторону контроллера памяти и одно в сторону AMB, находящихся дальше в цепочке. Чипы, находящиеся ближе к контроллеру памяти, занимаются также пересылкой пакетов от более далеких чипов. Энергопотребление одного чипа AMB может доходить до 10 Вт (DDR2-800). Модули FB-DIMM практически всегда снабжаются радиаторами для более эффективного теплоотвода. EEPROM EEPROM — (англ. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ, ЭСППЗУ). Память такого типа может стираться и заполняться данными несколько десятков тысяч раз. Используется в твердотельных накопителях. Одной из разновидностей EEPROM является флеш-память (англ. Flash Memory). Flash

Ф

О

Рисунок

7. USB-накопитель на флеш-памяти Не содержит подвижных частей, так что, в отличие от жёстких дисков, более надёжна и компактна. Благодаря своей компактности, дешевизне и низкому энергопотреблению флеш-память широко используется в цифровых портативных устройствах — фото- и видеокамерах, диктофонах, MP3-плеерах, КПК, мобильных телефонах, а также смартфонах и коммуникаторах. Кроме того, она используется для хранения встроенного программного обеспечения в различных устройствах (маршрутизаторах, мини-АТС, принтерах, сканерах, модемax), различных контроллерах. Также в последнее время широкое распространение получили USB флеш-накопители («флешка», USB-драйв, USB-диск), практически вытеснившие дискеты и CD. На конец 2008 года основным недостатком, не позволяющим устройствам на базе флеш-памяти вытеснить с рынка жёсткие диски, является высокое соотношение цена/объём, превышающее этот параметр у жестких дисков в 2—3 раза. В связи с этим и объёмы флеш-накопителей не так велики. Хотя работы в этих направлениях ведутся. Удешевляется технологический процесс, усиливается конкуренция. Многие фирмы уже заявили о выпуске SSD-накопителей объёмом 256 Гб и более. Например в ноябре 2009 года компания OCZ предложила SSD-накопитель ёмкостью 1 Тб и 1,5 млн циклов перезаписи. Ещё один недостаток устройств на базе флеш-памяти по сравнению с жёсткими дисками — как ни странно, меньшая скорость. Несмотря на то, что производители SSD-накопителей заверяют, что скорость этих устройств выше скорости винчестеров, в реальности она оказывается ощутимо ниже. Конечно, SSD-накопитель не тратит подобно винчестеру время на разгон, позиционирование головок и т. п. Но время чтения, а тем более записи, ячеек флеш-памяти, используемой в современных SSD-накопителях, больше. Что и приводит к значительному снижению общей производительности. Справедливости ради следует отметить, что последние модели SSD-накопителей и по этому параметру уже вплотную приблизились к винчестерам. Однако, эти модели пока слишком дороги. Принцип действия

Ф

Рисунок

8. Программирование флеш-памяти NOR

В

Рисунок

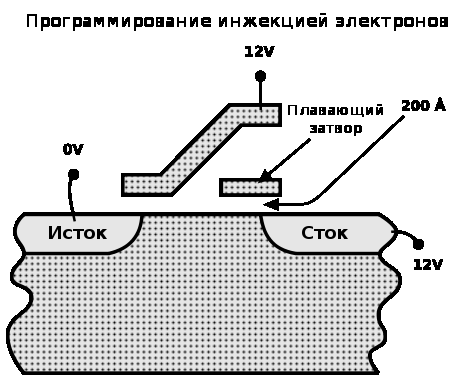

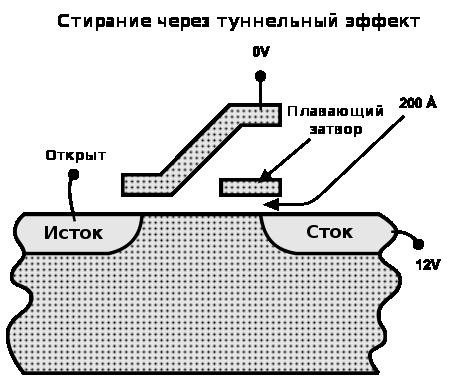

9. Стирание флеш-памяти Транзистор имеет два затвора: управляющий и плавающий. Последний полностью изолирован и способен удерживать электроны до 10 лет. В ячейке имеются также сток и исток. При программировании напряжением на управляющем затворе создаётся электрическое поле и возникает туннельный эффект. Часть электронов туннелирует сквозь слой изолятора и попадает на плавающий затвор. Заряд на плавающем затворе изменяет «ширину» канала сток-исток и его проводимость, что используется при чтении. Программирование и чтение ячеек сильно различаются в энергопотреблении: устройства флеш-памяти потребляют достаточно большой ток при записи, тогда как при чтении затраты энергии малы. Для стирания информации на управляющий затвор подаётся высокое отрицательное напряжение, и электроны с плавающего затвора переходят (туннелируют) на исток. В NOR-архитектуре к каждому транзистору необходимо подвести индивидуальный контакт, что увеличивает размеры схемы. Эта проблема решается с помощью NAND-архитектуры. NAND В основе NAND-типа лежит И-НЕ элемент (англ. NAND). Принцип работы такой же, от NOR-типа отличается только размещением ячеек и их контактами. В результате уже не требуется подводить индивидуальный контакт к каждой ячейке, так что размер и стоимость NAND-чипа может быть существенно меньше. Также запись и стирание происходит быстрее. Однако эта архитектура не позволяет обращаться к произвольной ячейке. NAND и NOR-архитектуры сейчас существуют параллельно и не конкурируют друг с другом, поскольку находят применение в разных областях хранения данных.

Характеристики В основном объём чипа флеш-памяти измеряется от килобайт до нескольких гигабайт.

В 2005 году Toshiba и SanDisk представили NAND-чипы объёмом 1 Гб, выполненные по технологии многоуровневых ячеек, где один транзистор может хранить несколько бит, используя разный уровень электрического заряда на плавающем затворе. Компания Samsung в сентябре 2006 года представила 8-гигабайтный чип, выполненный по 40-нм технологическому процессу. В конце 2007 года Samsung сообщила о создании первого в мире MLC (multi-level cell) чипа флеш-памяти типа NAND, выполненного по 30-нм технологическому процессу с ёмкостью чипа 8 Гб. В декабре 2009 году компанией начато производство этой памяти, но объёмом 4 Гб (32 Гбит). В то же время, в декабре 2009 года, Toshiba заявила, что 64 Гб NAND память уже поставляется заказчикам, а массовый выпуск начнётся в первом квартале 2010 года.[8] 16 июня 2010 года Toshiba объявила о выпуске первого в истории 128 Гб чипа, состоящего из 16 модулей по 8 Гб. Одновременно с ним в массовую продажу выходят и чипы в 64 Гб. Для увеличения объёма в устройствах часто применяется массив из нескольких чипов. К 2007 году USB устройства и карты памяти имели объём от 512 Мб до 64 Гб. Самый большой объём USB-устройств составлял 4 терабайта. В 2010 году Intel и Micron сообщили об успешном совместном освоении выпуска 3-битной (TLC) флеш-памяти типа NAND с использованием норм 25-нм техпроцесса. Файловые системы Основное слабое место флеш-памяти — количество циклов перезаписи. Ситуация ухудшается также в связи с тем, что операционные системы часто записывают данные в одно и то же место. Часто обновляется таблица файловой системы, так что первые сектора памяти израсходуют свой запас значительно раньше. Распределение нагрузки позволяет существенно продлить срок работы памяти. Для решения этой проблемы были созданы специальные файловые системы: exFAT для Microsoft Windows и JFFS2 и YAFFS для GNU/Linux. USB флеш-носители и карты памяти, такие, как Secure Digital и CompactFlash, имеют встроенный контроллер, который производит обнаружение и исправление ошибок и старается равномерно использовать ресурс перезаписи флеш-памяти. На таких устройствах не имеет смысла использовать специальную файловую систему и для лучшей совместимости применяется обычная FAT.

Типы карт памяти

Существуют несколько типов карт памяти, используемых в портативных устройствах: CF (Compact Flash): карты памяти CF являются старейшим стандартом карт флеш-памяти. Первая CF карта была произведена корпорацией SanDisk в 1994 году. Этот формат памяти очень распространён. Чаще всего в наши дни он применяется в профессиональном фото- и видео-оборудовании, так как ввиду своих размеров (43×36×3,3 мм) слот расширения для Compact Flash-карт физически проблематично разместить в мобильных телефонах или MP3-плеерах. Зато ни одна карта не может похвастаться такими скоростями, объемами и надежностью, как CF. В 2008 году максимальный объём CF достиг 100 Гбайт, а скорость передачи данных увеличена до 66 Мбайт/с. MMC (Multimedia Card): карта в формате MMC имеет небольшой размер — 24×32×1,4 мм. Разработана совместно компаниями SanDisk и Siemens. MMC содержит контроллер памяти и обладает высокой совместимостью с устройствами самого различного типа. В большинстве случаев карты MMC поддерживаются устройствами со слотом SD. RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card): карта памяти, которая вдвое короче стандартной карты MMC. Её размеры составляют 24×18×1,4 мм, а вес — около 6 г, все остальные характеристики не отличаются от MMC. Для обеспечения совместимости со стандартом MMC при использовании карт RS-MMC нужен адаптер. DV-RS-MMC (Dual Voltage Reduced Size Multimedia Card): карты памяти DV-RS-MMC с двойным питанием (1,8 и 3,3 В) отличаются пониженным энергопотреблением, что позволит работать мобильному телефону немного дольше. Размеры карты совпадают с размерами RS-MMC, 24×18×1,4 мм. MMCmicro: миниатюрная карта памяти для мобильных устройств с размерами 14×12×1,1 мм. Для обеспечения совместимости со стандартным слотом MMC необходимо использовать переходник. SD Card (Secure Digital Card): поддерживается фирмами SanDisk, Panasonic и Toshiba. Стандарт SD является дальнейшим развитием стандарта MMC. По размерам и характеристикам карты SD очень похожи на MMC, только чуть толще (32×24×2,1 мм). Основное отличие от MMC — технология защиты авторских прав: карта имеет криптозащиту от несанкционированного копирования, повышенную защиту информации от случайного стирания или разрушения и механический переключатель защиты от записи. Несмотря на родство стандартов, карты SD нельзя использовать в устройствах со слотом MMC. SDHC (SD High Capacity, SD высокой ёмкости): Старые карты SD (SD 1.0, SD 1.1) и новые SDHC (SD 2.0) и устройства их чтения различаются ограничением на максимальную ёмкость носителя, 4 Гб для SD и 32 Гб для SDHC. Устройства чтения SDHC обратно совместимы с SD, то есть SD-карта будет без проблем прочитана в устройстве чтения SDHC, но в устройстве SD карта SDHC не будет читаться вовсе. Оба варианта могут быть представлены в любом из трёх форматов физических размеров (стандартный, mini и micro). miniSD (Mini Secure Digital Card): От стандартных карт Secure Digital отличаются меньшими размерами 21,5×20×1,4 мм. Для обеспечения работы карты в устройствах, оснащённых обычным SD-слотом, используется адаптер. microSD (Micro Secure Digital Card): являются на настоящий момент (2008) самыми компактными съёмными устройствами флеш-памяти (11×15×1 мм). Используются, в первую очередь, в мобильных телефонах, коммуникаторах и т. п., так как, благодаря своей компактности, позволяют существенно расширить память устройства, не увеличивая при этом его размеры. Переключатель защиты от записи вынесен на адаптер microSD-SD. Максимальный объём карты microSDHC, выпущенной SanDisk в 2010 году, равен 32 Гб. Memory Stick Duo: данный стандарт памяти разрабатывался и поддерживается компанией Sony. Корпус достаточно прочный. На данный момент — это самая дорогая память из всех представленных. Memory Stick Duo был разработан на базе широко распространённого стандарта Memory Stick от той же Sony, отличается малыми размерами (20×31×1,6 мм). Memory Stick Micro (M2): Данный формат является конкурентом формата microSD (по размеру), сохраняя преимущества карт памяти Sony. xD-Picture Card: используются в цифровых фотоаппаратах фирм Olympus, Fujifilm и некоторых других.

5.Разновидности оптической памяти Фазоинверсная память (англ. Phase Change Rewritable storage, PCR) — оптическая память, в которой рабочий (отражающий) слой выполнен из полимерного вещества, способного при нагреве менять фазовое состояние (кристаллическое↔аморфное) и отражающие характеристики в зависимости от режима нагрева. Применяется в перезаписываемых оптических дисках (CD-RW, DVD-RW).

|

Последствия

некоторых архитектурных решений.

Работа с памятью.

Последствия

некоторых архитектурных решений.

Работа с памятью.

Фактически

результаты многих испытаний находятся

в пределе погрешности испытаний, так

что огромная пропускная способность

Nehalem’а, работающего с памятью в

трехканальном режиме, в домашних

приложениях просто не используется.

Итак, мы поняли, что

высокий уровень производительности

при работе с памятью достижим и без

использования трех модулей памяти.

Однако встает другой вопрос – какого

типа памяти будет минимально достаточно

для полного раскрытия потенциала

Bloomfield? Ведь, скажем, многие пользователи

на волне выхода первых чипсетов X38 и

P35 с поддержкой DDR3 приобрели не самые

производительные на текущий момент

киты. Следующая таблица результатов

даст ответ на этот вопрос.

Фактически

результаты многих испытаний находятся

в пределе погрешности испытаний, так

что огромная пропускная способность

Nehalem’а, работающего с памятью в

трехканальном режиме, в домашних

приложениях просто не используется.

Итак, мы поняли, что

высокий уровень производительности

при работе с памятью достижим и без

использования трех модулей памяти.

Однако встает другой вопрос – какого

типа памяти будет минимально достаточно

для полного раскрытия потенциала

Bloomfield? Ведь, скажем, многие пользователи

на волне выхода первых чипсетов X38 и

P35 с поддержкой DDR3 приобрели не самые

производительные на текущий момент

киты. Следующая таблица результатов

даст ответ на этот вопрос.

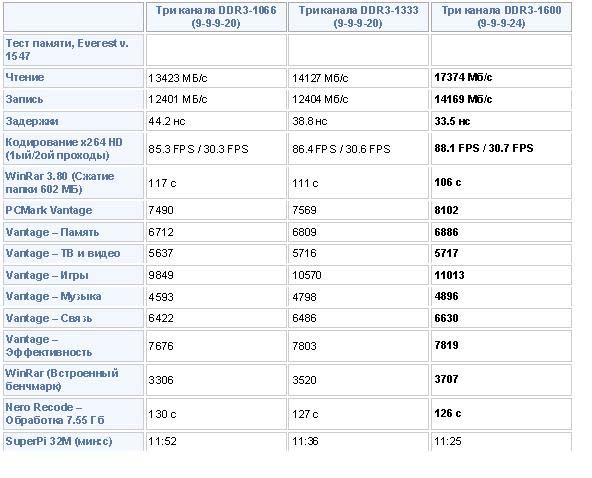

Сделаем

небольшую оговорку для внимательных

читателей – частота памяти 1600 МГц

была получена на i7-965 EE путем установки

множителя Uncore в положение x24.0, и,

соответственно, памяти в x12.0,то есть,

фактически, это уже нештатный режим

работы и небольшой разгон.

Как и следовало ожидать, бескомпромиссную

производительность показывает кит

из трех модулей быстрой DDR3-1600. Однако

нельзя не заметить, что разница между

DDR3-1066 и 1600 на сходных таймингах (а это,

между прочим, полуторакратная разница

в пропускной способности) не очень

сильно влияет на результаты. Это только

подтверждает выводы предыдущего

абзаца – используя в повседневной

работе стандартные неспециализированные

приложения, не стоит гнаться за

максимальной производительностью

подсистемы памяти Core i7. Разница в цене

между самым производительным и средним

вариантом (не стоит уходить в крайности

и оставлять одноканальную память)

будет бросаться в глаза намного больше,

чем разница в скорости работы реальных

приложений.

Сделаем

небольшую оговорку для внимательных

читателей – частота памяти 1600 МГц

была получена на i7-965 EE путем установки

множителя Uncore в положение x24.0, и,

соответственно, памяти в x12.0,то есть,

фактически, это уже нештатный режим

работы и небольшой разгон.

Как и следовало ожидать, бескомпромиссную

производительность показывает кит

из трех модулей быстрой DDR3-1600. Однако

нельзя не заметить, что разница между

DDR3-1066 и 1600 на сходных таймингах (а это,

между прочим, полуторакратная разница

в пропускной способности) не очень

сильно влияет на результаты. Это только

подтверждает выводы предыдущего

абзаца – используя в повседневной

работе стандартные неспециализированные

приложения, не стоит гнаться за

максимальной производительностью

подсистемы памяти Core i7. Разница в цене

между самым производительным и средним

вариантом (не стоит уходить в крайности

и оставлять одноканальную память)

будет бросаться в глаза намного больше,

чем разница в скорости работы реальных

приложений.

DDR2

является наследницей DDR.

DDR2

доминирующая память для настольных

компьютеров, серверов и рабочих

станций. DDR2

рассчитана на работу на более высоких

частотах, чем DDR,

характеризуется меньшим энергопотреблением,

а также набором новых функций

(предвыборка

4 бита, отложенный CAS, встроенная

терминация, внешняя калибровка

формирователя). Кроме того, в отличие

от чипов DDR,

которые выпускались как в корпусировке

TSOP, так и в корпусировке FBGA, чипы DDR2

выпускаются только в корпусировке

FBGA (это необходимо для стабильной

работы на высоких частотах).

DDR2

является наследницей DDR.

DDR2

доминирующая память для настольных

компьютеров, серверов и рабочих

станций. DDR2

рассчитана на работу на более высоких

частотах, чем DDR,

характеризуется меньшим энергопотреблением,

а также набором новых функций

(предвыборка

4 бита, отложенный CAS, встроенная

терминация, внешняя калибровка

формирователя). Кроме того, в отличие

от чипов DDR,

которые выпускались как в корпусировке

TSOP, так и в корпусировке FBGA, чипы DDR2

выпускаются только в корпусировке

FBGA (это необходимо для стабильной

работы на высоких частотах).

ипичная

ячейка статической двоичной памяти

(двоичный триггер) на КМОП-технологии

состоит из двух перекрёстно (кольцом)

включённых инверторов и ключевых

транзисторов для обеспечения доступа

к ячейке (рис. 3.). Часто для увеличения

плотности упаковки элементо

ипичная

ячейка статической двоичной памяти

(двоичный триггер) на КМОП-технологии

состоит из двух перекрёстно (кольцом)

включённых инверторов и ключевых

транзисторов для обеспечения доступа

к ячейке (рис. 3.). Часто для увеличения

плотности упаковки элементо

дин

логический элемент 2ИЛИ-НЕ состоит из

двух двухзатворных транзисторов, три

— из шести, плюс три транзистора

доступа, всего — девять транзисторов

на одну трёхразрядную ячейку памяти.

дин

логический элемент 2ИЛИ-НЕ состоит из

двух двухзатворных транзисторов, три

— из шести, плюс три транзистора

доступа, всего — девять транзисторов

на одну трёхразрядную ячейку памяти. Быстрый

доступ. SRAM — это действительно память

произвольного доступа, доступ к любой

ячейке памяти в любой момент занимает

одно и то же время.

Быстрый

доступ. SRAM — это действительно память

произвольного доступа, доступ к любой

ячейке памяти в любой момент занимает

одно и то же время.

ринцип

действия

ринцип

действия

инимальной

порцией обмена с динамической памятью,

потому что обмен данными с отдельно

взятой ячейкой невозможен.

инимальной

порцией обмена с динамической памятью,

потому что обмен данными с отдельно

взятой ячейкой невозможен. ully

Buffered DIMM, FB-DIMM (Полностью буферизованная

DIMM) — стандарт компьютерной памяти,

который используется для повышения

надежности, скорости, и плотности

подсистемы памяти. В традиционных

стандартах памяти линии данных

подключаются от контроллера памяти

непосредственно к линиям данных

каждого модуля DRAM (иногда через буферный

регистры, по одной микросхеме регистра

на 1-2 чипа памяти). С увеличением ширины

канала или скорости передачи данных,

качество сигнала на шине ухудшается,

усложняется разводка шины. Это

ограничивает скорость и плотность

памяти. FB-DIMM использует другой подход

для решения этих проблем. Спецификации

FB-DIMM, как и другие стандарты памяти,

опубликованы JEDEC.

ully

Buffered DIMM, FB-DIMM (Полностью буферизованная

DIMM) — стандарт компьютерной памяти,

который используется для повышения

надежности, скорости, и плотности

подсистемы памяти. В традиционных

стандартах памяти линии данных

подключаются от контроллера памяти

непосредственно к линиям данных

каждого модуля DRAM (иногда через буферный

регистры, по одной микросхеме регистра

на 1-2 чипа памяти). С увеличением ширины

канала или скорости передачи данных,

качество сигнала на шине ухудшается,

усложняется разводка шины. Это

ограничивает скорость и плотность

памяти. FB-DIMM использует другой подход

для решения этих проблем. Спецификации

FB-DIMM, как и другие стандарты памяти,

опубликованы JEDEC.

рхитектура

Fully Buffered DIMM вводит новую микросхему

Advanced Memory Buffer (AMB), расположенную между

контроллером памяти и чипами DRAM. В

отличие от параллельной шины,

используемой в традиционных системах

DRAM-памяти, в FB-DIMM используется

последовательная шина между контроллером

памяти и AMB. Так достигается увеличение

«ширины» (канальности) памяти без

чрезмерного увеличения количества

контактов контроллера памяти. В

архитектуре FB-DIMM контроллер памяти

не занимается непосредственной записью

в чипы памяти; эта функция перенесена

в AMB. В этом чипе происходит регенерация

и буферизация сигналов. В дополнение,

AMB реализует обнаружение и коррекцию

ошибок. С другой стороны, наличие AMB с

промежуточным буфером увеличивает

латентность.

рхитектура

Fully Buffered DIMM вводит новую микросхему

Advanced Memory Buffer (AMB), расположенную между

контроллером памяти и чипами DRAM. В

отличие от параллельной шины,

используемой в традиционных системах

DRAM-памяти, в FB-DIMM используется

последовательная шина между контроллером

памяти и AMB. Так достигается увеличение

«ширины» (канальности) памяти без

чрезмерного увеличения количества

контактов контроллера памяти. В

архитектуре FB-DIMM контроллер памяти

не занимается непосредственной записью

в чипы памяти; эта функция перенесена

в AMB. В этом чипе происходит регенерация

и буферизация сигналов. В дополнение,

AMB реализует обнаружение и коррекцию

ошибок. С другой стороны, наличие AMB с

промежуточным буфером увеличивает

латентность.

леш-память

(англ. flash memory) — разновидность

твердотельной полупроводниковой

энергонезависимой перезаписываемой

памяти (ПППЗУ).

леш-память

(англ. flash memory) — разновидность

твердотельной полупроводниковой

энергонезависимой перезаписываемой

памяти (ПППЗУ). леш-память

хранит информацию в массиве транзисторов

с плавающим затвором, называемых

ячейками (англ. cell). В традиционных

устройствах с одноуровневыми ячейками

(англ. single-level cell, SLC), каждая из них может

хранить только один бит. Некоторые

новые устройства с многоуровневыми

ячейками (англ. multi-level cell, MLC; triple-level

cell, TLC [2]) могут хранить больше одного

бита, используя разный уровень

электрического заряда на плавающем

затворе транзистора.

леш-память

хранит информацию в массиве транзисторов

с плавающим затвором, называемых

ячейками (англ. cell). В традиционных

устройствах с одноуровневыми ячейками

(англ. single-level cell, SLC), каждая из них может

хранить только один бит. Некоторые

новые устройства с многоуровневыми

ячейками (англ. multi-level cell, MLC; triple-level

cell, TLC [2]) могут хранить больше одного

бита, используя разный уровень

электрического заряда на плавающем

затворе транзистора.

основе этого типа флеш-памяти лежит

ИЛИ-НЕ элемент (англ. NOR), потому что в

транзисторе с плавающим затвором

низкое напряжение на затворе обозначает

единицу.

основе этого типа флеш-памяти лежит

ИЛИ-НЕ элемент (англ. NOR), потому что в

транзисторе с плавающим затвором

низкое напряжение на затворе обозначает

единицу.