- •Часть I

- •Глава I. Введение в режиссуру эстрады

- •Глава 2. Изучение основ режиссуры эстрады

- •Глава 3. Работа над созданием номеров различных эстрадных жанров

- •Глава 4. Работа режиссера эстрады с автором

- •Глава 5. Работа над учебным эстрадным спектаклем

- •Глава 6. Основные формы

- •Часть II драматургия концертного действия

- •Глава I. «архитектурный проект» зрелищных искусств

- •Глава 2. Монтаж эпизодов, аттракционов, номеров

- •Глава 3. Режиссер-драматург

- •Глава 4. Монументализм и пафос

- •Глава 5. Из драматургических опытов прежних лет

- •Часть 1. Успехи социалистической индустрии.

- •Часть II. За социалистическое преобразование деревни.

- •Часть III. Долой империализм! Вперед к социализму!

- •Глава 6. Сценарий — основа массового праздничного действа

- •Глава 7. Музыка и слово

- •Глава 8. Литературный сценарий и режиссерская экспликация

- •Часть III

- •Глава 1. О сущности массового действа

- •Глава 2. Из истории

- •Глава 3. Празднества в советской россии

- •Глава 4. Театрализованный концерт

- •Часть IV

- •I. Создание сценария массового представления и массового праздника

- •II. Постановка массового театрализованного представления на театрально-концертных площадках (Кремлевский Дворец съез дов, Дворец спорта, Зеленый театр и т. Д.)

- •Глава 1. О некоторых особенностях режиссуры жанра

- •Глава 3. Художник. Цвет. Свет

- •Глава 4. Монтаж пространства

- •Глава 5. Постановочная группа

- •Глава 6. Работа с массой

- •Глава 7. Кинофикация массового действа

Глава 3. Художник. Цвет. Свет

Однажды я обратился с вопросом к своим студентам: нет ли определенной закономерности в том, что ряд талантливых художников стали режиссерами? В самом деле, Луи Давид, Гордон Крэг, советские режиссеры: С. Эйзенштейн, А. Довженко, С. Юткевич, Н. Акимов, Л. Кулешов, Г. Козинцев, И. Шлепянов начинали как художники и впоследствии пришли в режиссуру театра и кино. К этим именам следует добавить и скульптора М. Ромма.

Профессии режиссера и художника близки своей целевой по: зицией, ибо нахождение пространственного решения и смысловой пластической образности есть конечный результат поисков как режиссера, так и художника. И подобно тому как режиссер должен знать основы изобразительного искусства, владеть законами перспективы, компоновки и цвета, художник, в свою очередь, должен быть в известной мере режиссером, т. е. уметь увидеть прочтенный им сценарий или же пьесу не в статике и не пытаться статично иллюстрировать литературное произведение, а ощутить его в движении, в динамическом развитии.

Художник массового действа встречает на пути к осуществлению своих замыслов больше препятствий и трудностей, чем художник театральный. Но зато и возможностей у него значительно больше, нежели в театре. Он должен обладать особым чувством, схожим с ощущением режиссера массового действа — чувством патетики. Далеко не каждый обладает этим качеством. Мы знаем первоклассных сценографов с ясно выраженной камерной, интимной интонацией творчества, авторов произведений, где «кружевность» настроения создавала удивительные образы, глубокие и, если можно так сказать, хрупкие. Это С. Судейкин, А. Бенуа и другие.

Целый ряд художников вошли в историю театра со своей резко очерченной сатирической графикой. Сюда следует отнести и Кукрыниксов — их сотрудничество с Мейерхольдом; на творчестве других лежала определенная печать камерности в сочетании с изящной иронией — Сойфертис, Акимов.

И наконец, мы знаем художников, которые врывались в жизнь, громогласно заявляя об образах, волнующих их, полных могучей энергии, патетики, наполненных огромной гражданственной темой, стремлением рассказать о великих деяниях народа. В историческом плане это наиболее убедительно звучало у Рериха («Князь Игорь»), Федоровского («Борис Годунов», «Хованщина», «Псковитянка»), а в решении современной темы — у Альтмана, Рындина. Праздничное убранство улиц Красного Петрограда в двадцатые годы Н. Альтманом, оформление огромного пространства массовых действ в те же годы Н. Щуко, А. Добужинским, монументальность решения «Оптимистической трагедии» В. Рын-диным, красочность, образность театрализованных концертов в Кремлевском Дворце съездов в оформлении В. Левенталя, Б. Кно-блока, В. Клементьева — прекрасные образцы работ художников

377

![]()

Стремление к пафосу, к высокому гражданственному звучанию, решению темы в глубоко обобщенных вплоть до символов образах, ощущение монументальной патетики, горячая убежденность и потому убедительность в утверждении наших идей — вот основные черты, необходимые для создания произведений патетического искусства.

Художник массового действа должен быть обуреваем теми же масштабами чувств, что Луи Давид, Сикейрос и Диего Ривера, у которых тяга к монументализму шла скорее не от эстетических воззрений, а от позиции человека-гражданина, от желания обращаться своим искусством к огромным массам народа. В данном случае патетика и монументализм продиктованы не просто колоссальными размерами произведения и его «производственным пространством», а огромным пафосом сердца художника, сердца гражданина.

Чтобы прийти к патетическому искусству, надо прежде сформироваться — человечески и граждански. В противном случае пафос становится ходульным, а монументализм произведения подменяется холодностью и официозностью.

Работа режиссера с художником над пространственным решением массового действа начинается не с планировок и опорных точек действия, а с выработки единой творческой позиции, единого смысла и «сверхзадачи» будущего представления. Только после этого можно приступить к пространственному решению спектакля, к нахождению его образного строя.

На первом этапе важен точный и бескомпромиссный отбор выразительных средств, иначе спектакль потеряет свою стройность и превратится в эклектичное и бесформенное представление. Сложность заключается еще и в том, что в этой работе вступают во взаимодействие различные виды искусства (музыка, кино, театр, живопись, скульптура, архитектура). Вместе с тем кинематографическая и театральная живопись по существу своему не могут быть статичными: включенные в общую динамику действия, они приобретают функции искусства временного, динамического, они участвуют в процессе действия. Это надо учитывать режиссеру в работе с художником.

«Чувство движения», о котором говорил К- С. Станиславский, необходимо художнику, так же как режиссеру и актеру. Только в этом случае статика изобразительного искусства вольется в систему динамических факторов массового действа. Есть удивительный пример того, как художник ощущал это «чувство движения» еще в подготовительных эскизах; правда, надо учитывать, что этот высокого класса художник (а он был именно таким) являлся еще и величайшим режиссером. Я имею в виду рисунки С. Эйзенштейна к своим фильмам. Эти рисунки полны такой экспрессии и динамики, настолько стремительно и точно направлено в них движение (в основном массы), что по ним предельно ясен динамический образ

378 .

будущего фильма, его монтажная структура и даже — ритмическая основа. Это тот идеал, к которому все мы должны стремиться в поиске органического слияния двух форм искусств, временного и статичного.

Здесь вновь на помощь режиссеру и художнику приходит всемогущий монтаж: он выстраивает элементы оформления не в статике, а в динамике, в монтажном сопоставлении оформления различных эпизодов, в их взаимосвязи.

В сценическом произведении художественное оформление подчиняется тем же законам, что и весь спектакль: в нем должна быть экспозиция, развитие, кульминация и финал. Динамика художественного оформления, рожденная в результате монтажа разрозненных эпизодов, приобретает функции драматургического фактора, становится действенным элементом общей единой диалектики драматического действия.

Художественная организация пространства — главная задача работы режиссера с художником массового действа. На первое место здесь выходит композиция. Следует решать различные варианты ее — горизонтальную, вертикальную, диагональную; определить, в каких случаях композиция строится симметрично, в каких — по принципу диссонанса частей.

Учитывая, что зачастую в массовом действе обзор бывает со всех сторон (на стадионе), оформление создается трехмерное, объемное. Работа художника в чем-то сближается с творчеством архитектора. (Напомним: в театре Мейерхольда был художник-конструктор, художественное оформление называлось конструкцией.) И поэтому закономерности, характерные скорее для архитектуры, нежели для живописи, ярче проявляются в создании массового действа; единство пространства и массы как в делении пространства — стереотомии, так и тектонике — возведении масс, равно как и в пропорции — основе композиции. Здесь же вступают в действие законы ритмического взаимодействия массы — плоскости — и пространства. И если исходить из положения, что ритм — организующее начало действия, реальная возможность, которой следует сознательно управлять, то это целиком относится и к художественному оформлению массового действа. Его ритмическое решение развивается по двум направлениям: статики (ритмическое соотношение частей в живописи и скульптуре) и динамики (ритмическое соотношение оформления различных эпизодов). Их взаимодействие, рассматриваемое в процессе разворачивания действия, т. е. во временном его проявлении, и явится синтезом пространственного решения массового действа.

Поверхность живописной картины называется «живописным полем». В массовом действе «живописным полем» художника является либо большая сцена, ограниченная рамками портала, либо чаша стадиона, т. е. колоссальные пространства, которые необходимо художественно организовать, приведя многочисленные компоненты в единую стройную систему.

Организация «живописного поля» огромной сцены или стади-

. 379

она

— труднейшая задача для художника. В

этом случае необходима помощь

режиссера художнику, особенно если

последний дебютант

в жанре массовых празднеств и зрелищ.

Режиссер должен объяснить, какое

богатство выразительных средств

находится в

руках у художника. В самом деле,

масштабность и многокрасочность

массового действа, разнообразие его

компонентов, огромное по

сравнению с привычной театральной

коробкой действенное пространство —

все это дает возможность художнику

по-новому проявить

себя, свое мастерство. В создании

массового действа ему

предоставляется больше самостоятельности,

чем при оформлении

драматического или оперного спектакля,

да и масштаб деятельности его

неизмеримо возрастает.

она

— труднейшая задача для художника. В

этом случае необходима помощь

режиссера художнику, особенно если

последний дебютант

в жанре массовых празднеств и зрелищ.

Режиссер должен объяснить, какое

богатство выразительных средств

находится в

руках у художника. В самом деле,

масштабность и многокрасочность

массового действа, разнообразие его

компонентов, огромное по

сравнению с привычной театральной

коробкой действенное пространство —

все это дает возможность художнику

по-новому проявить

себя, свое мастерство. В создании

массового действа ему

предоставляется больше самостоятельности,

чем при оформлении

драматического или оперного спектакля,

да и масштаб деятельности его

неизмеримо возрастает.

Взаимоотношения режиссера и художника в массовом действе скорее сродни взаимоотношениям режиссера и оператора в кинематографе,, нежели режиссера и художника в театре (С. Эйзенштейн считал, что оператор — это «глаз режиссера»). И естественно, что с «глазом режиссера» всегда ведется большая подготовительная работа, в которой следует соблюдать последовательность и тактичность.

Практика показала, что полезно самостоятельное изучение художником сценария еще до встречи с режиссером, потому что знание литературного материала даст ему возможность непосредственного восприятия и, следовательно, самостоятельного его видения. В противном случае давление режиссера с первых же шагов может сбить художника, превратить его из соавтора в пассивного исполнителя режиссерской воли. А это — самое нежелательное, ибо только при условии коллективного сотворчества, умело направляемого режиссером, возглавляющим постановочный коллектив, можно добиться серьезных результатов. Конечно, когда режиссер приступает к работе над художественным оформлением спектакля, он ясно осознает, чего хочет от художника, какова главная мысль его будущего спектакля и при помощи каких пластических решений необходимо ее воплотить. Но и художнику надо самому прийти к этой идее.

После ознакомления с литературным сценарием происходит ряд предварительных бесед режиссера и художника, в которых обговариваются как идея и общий смысл будущего спектакля, так и основной принцип оформления массового действа — то, что в театральной режиссуре называется сценической внешностью спектакля. Затем художник приступает к рабочим эскизам, наброскам. --

Один из крупнейших художников театра Н. П. Акимов говорил о собственном процессе работы над оформлением спектакля: «Я начинаю свою работу с наброска наиболее аппетитных моментов спектакля карандашом и в цвете.

Наброски эти не учитывают ни размера сцены, ни количества перемен, ни суммы, отпущенной на оформление, и делаются как бы с безграничными возможностями... Таким образом, получаются некие идейные наброски нескольких основных моментов спектакля. Только после этого я обращаюсь к печальной прозе нашей профессии —

380 ....

к размеру сцены, ее технике, условию перемен и т. д. (...) Период увязки «мечты» с реальной действительностью вызывает поток таких же мелких набросков, пока, наконец, не получится твердая схема декораций с учетом всех перемен, размеров и т. п. Тогда можно приступить к следующему этапу — к окончательному изображению всего найденного» .

При всей субъективности высказанного Н. П. Акимов очень точно намечает общий путь создания художественного оформления — от поисков, воплощающих идейное начало произведения, к выражению найденного в предварительной работе. Именно так-надо строить взаимоотношения между режиссером и художником: от поисков идейно-художественного воплощения, от обобщенных образов — к созданию конкретных деталей художествен-ного оформления.

Режиссер, работая с художником, должен помнить, что вместе они создают монументальное сценическое произведение, масштабное по своим формам, могучее по архитектонике внешнего и внутреннего действия, решенное в единой взаимосвязи стройных пропорций.

Например, вы готовите героическое действо, главной темой которого является борьба народа за лучшую жизнь и победа народа. В этом величественном сценическом произведении должны торжествовать жизнеутверждающие тона, и художественное оформление — одно из главных выразительных средств для достижения цели.

В конструктивном оформлении решается эпически обобщенная тема всего массового действа. Такая эпическая трактовка героического — ключ к характеру оформления массового спектакля.

Процесс создания художественного оформления, как и всего массового действа в целом, определяется главной, основной темой.1

Тему героических деяний народа, революционные действия, могучесть всенародных свершений должно отразить художественное оформление массового действа в монументально-реалистических образах, обобщенных до глубоких символов.

Монументальное и эпическое решение художественного оформления впрямую связано с решением масштаба массового действа; он тоже вступает в общую структуру как один из активных факторов принципа действия.

Масштаб эпического героического произведения всегда грандиозен, величествен, он сам по себе несет черты монументальности. Героической теме, народно-героическому началу, заложенному в массовом действе, режиссер и художник находят соответствующие масштабы, символизирующие огромность событий, о которых повествует массовое действо. Так масштаб становится монументальной формой.

После нахождения общей платформы режиссер и художник приступают к образному решению действия. В этой работе следует определить его опорные пункты, в которых происходят главные

АкимовН. П. О театре. М,— Л., 1962, с. 134—135.

381

события

спектакля. Подобно тому как «переходы

и стыки между однородными

в плане драматического восприятия

элементами являются опорными пунктами

действия»', они являются опорными

пунктами

также и для художественного оформления.

события

спектакля. Подобно тому как «переходы

и стыки между однородными

в плане драматического восприятия

элементами являются опорными пунктами

действия»', они являются опорными

пунктами

также и для художественного оформления.

Поэтому необходимо определить в начале работы такие важные компоненты, как особенности пространственной композиции площадки, где происходит действо, будь то театрально-концертная площадка, стадион, дворец спорта, городская площадь, городской парк, зеленый театр иод открытым небом или же водное пространство, если это праздник на воде. Местом действия могут стать даже десятки километров улиц, по которым пройдет праздничное шествие (так оформил праздник Н. Альтман в Петрограде)..

Режиссер с художником решают и такие вопросы, как общее драматургическое, монтажное развитие оформления, логически подводящее к кульминации спектакля, полихромную цветовую композицию, органичное соответствие композиционного решения с окружающим пространством. Особой темой всегда являются композиционные взаимоотношения больших человеческих масс, их взаимосвязь друг с другом (скульптурная и живописная), а также с общим решением оформления. Режиссер и художник совместно обговаривают и цветовую гамму в оформлении массового действа.

Цвет — значительный компонент в общей структуре конструктивных факторов драматургии массового действа, средство сильнейшего эмоционального воздействия на зрителя. Специалисты считают: «Тоновые и цветовые отношения ... обеспечивают правдивое, соответствующее восприятию человека изображение действительности». В основе живописи «лежит изображение всего того, что обладает и может обладать цветом, способным выразить чувства людей и эстетическое отношение художника к разнообразным проявлениям жизни природы и общества в цвете»2.

Цветовые отношения, колорит, различные свойства цвета — все это должен учитывать режиссер, работая с художником. Цвет имеет свою выразительную силу, и она настолько точна, что в живописи не случайно существуют определения «холодный цвет», «теплый цвет».

В средние века цвет носил символический характер: голубой обозначал покой и нежность, красный ассоциировался с силой, воинственностью, смелостью и т. д.

Хотелось бы напомнить интересную мысль выдающегося ученого К- Тимирязева о свойствах красного цвета: «Из всех волн лучистой энергии солнца, возмущающих безбрежный океан мирового эфира и проникающих на дно нашей атмосферы, обладают наибольшей энергией, наибольшей работоспособностью именно красные волны, они-то и проводят ту химическую работу в растении, благодаря которой возникает возможность жизни на Земле. И не

достойно ли удивления, что, осознав впервые свою творческую силу в процессе строительства будущих судеб человечества, трудовые массы избрали символом этой силы именно тот же красный цвет, в котором выражается работоспособность света в процессе мироздания, процессе созидания жизни! Цвет, лучше всего символизирующий просветительную силу человеческого разума, цвет, избранный мировой демократией эмблемой своей творческой силы в созидании грядущего общества, да послужит же он навсегда эмблемой единения демократии всего мира и символом единения между силою знания и мощью труда!»1

Цвет вызывает определенные эмоции. Им надо пользоваться умело и экономно, чтобы уйти от ненужной пестроты, ведущей к цветовой эклектичности. Цветовая пестрота допустима только в том случае, если это необходимо по самому характеру эпизода.

Проблема цвета всегда волновала не только художников, но и мастеров режиссуры. В цветовых сочетаниях, в изобразительных возможностях цвета заключена огромная эмоциональная сила, которая в состоянии выразить как идейную сторону искусства, так и тончайшие чувства человека. Поэтому выдающиеся режиссеры постоянно искали смыслового решения цвета, отмечая его не в статике, а в динамике, в цветовом сочетании, сопоставлении. («Цветовые движения», по определению С. Эйзенштейна, «монтажное движение цвета» — В. Пудовкин.)

«Живопись статична. Цвет в кино процессуален, динамичен. Он в обстановке непрерывного движения. Поэтому цвет ближе к музыке, чем к живописи. Он — зрительная музыка» (А. Довженко).

С. Эйзенштейн разрабатывал проблему цвета, цветовых сочетаний, выделяя сердцевину цветового замысла, нюансы цветового восприятия, цветовую фантазию и, наконец, полет цветового воображения.

«Цветовой замысел»— очень точное, по существу, определение. Конечно, у художника и у режиссера, начинающих работу над конкретным воплощением художественного оформления, цветовой замысел — одно из основных слагаемых в том обширном конгломерате выразительных средств, которые находятся в руках создателей массовых действ. Он находится в прямой связи с общим драматургическим замыслом.

Один из самых интересных поисков в области драматургии цвета проведен С. Эйзенштейном при создании сценария «Пушкин». «Цветовая биография Пушкина,— утверждал С. Эйзенштейн,— дает подвижную драматургию цвета, движение цветового спектра в тон разворачивающейся судьбе поэта». .

Драматургию цвета в «Пушкине» великий режиссер и художник видел в изменении цветовой гаммы — от ярких красок начала, через «мужественную красочность периода расцвета» и до «Петербурга последнего периода с выпадающим цветовым спектром, пос-

882

' Владимирове. Действие в драме. Л., 1972, с. 125. 2 Основы марксистско-ленинской эстетики. М., 1978, с. 84.

1 Цит. по кн.: Комсомольский билет. М., 1975, с. 12—13.

2 Эйзенштейн С. Собр. соч., т. 1, с. 534.

383

тепенно

заглатываемым мраком». Хотелось бы

обратить внимание и

еще на одно чрезвычайно важное наблюдение

С. Эйзенштейна — о

сочетании цветового решения со звуком.

Эйзенштейн называл это «звукозрительным

контрапунктом».

тепенно

заглатываемым мраком». Хотелось бы

обратить внимание и

еще на одно чрезвычайно важное наблюдение

С. Эйзенштейна — о

сочетании цветового решения со звуком.

Эйзенштейн называл это «звукозрительным

контрапунктом».

Давнишний поиск великого Скрябина, его мечта о нахождении звукозрительного совмещения, об органическом единстве звучащего образа и образа цветового (симфонические поэмы «Прометей», «Поэма экстаза») нашли у Эйзенштейна своеобразное преломление. Огромные возможности использования «музыкально-зрительного лейтмотива» он видел в умелом соединении музыки и цвета — как одном из сильнейших выразительных средств в руках режиссера.

«Конечно, только цвет, цвет и еще раз цвет до конца способен разрешить проблему соизмеримости и приведения к общей единице валеров звуковых и валеров зрительных... Высшие формы органического сродства мелодического рисунка музыки и тонального построения системы сменяющихся цветовых кадров возможны лишь приходом цвета в кинематограф»1.

Поиск звукозрительного эквивалента, построенного на слиянии музыкального и цветового образов,— одна из задач в решении массового действа, в особенности массовых сцен. Полихромная композиция массовых эпизодов, связь крупных цветовых пятен с общим решением оформления-конструкции, равно как и взаимосвязь различных цветовых сочетаний массовых групп (костюмы),— все это заранее решается режиссером в совместной работе с художником.

Дальнейший поиск идет в плане звукозрительного эквивалента, где в единый образ должны слиться музыка и цвет.

Впрямую с этой проблемой, применительно к массовому действу (как, впрочем, к любому сценическому произведению), находится и световое решение.

Световая гамма —«живопись света» (по определению С. Юткевича) входит на равных правах в систему конструктивных факторов массового спектакля. Цветовое решение спектакля, его образность, его эквивалентность образу, звучащему в музыке, во многом достигаются в спектакле благодаря свету.

Свет, который в сценическом произведении не есть нечто замкнутое в какой-то неподвижности, надо рассматривать в процессе, в динамических проявлениях. «Живопись света»— это непрерывное движение, динамика, крепко связанная с процессом движения спектакля, единое целое с ним.

Правомочно поэтому говорить о драматургии света — даже, точнее, о цветосветовой драматургии, являющейся компонентом в. системе внутренних связей массового действа.

Особое значение приобретает цветосветовая драматургия, когда становится эквивалентной драматургии музыкальной. Единый цветосветовой и музыкальный образ — вот к чему должны в идеале стремиться режиссер и художник. Наличие «звукозрительного

Эйзенштейн С. Собр. соч., т. 1, с. 534.

384

контрапункта», по определению Эйзенштейна, характерно не только для кино и театра. В равной степени он присущ и массовому действу.

В прологе театрализованного концерта в честь 61-й годовщины Великого Октября на сцене Кремлевского Дворца съездов мы с художником В. Клементьевым искали решение эпизодов как раз в этом направлении. По сценарию три эпизода пролога строились на трех частях из «Патетической оратории» Г. Свиридова на стихи В. Маяковского: 1. Марш. 2. Наша земля. 3. Солнце и Поэт.

1-я часть —«Марш»— посвящена революции. Она написана композитором с экспрессией, силой и динамикой, в ней слышится четкий шаг людей, устремившихся на борьбу за лучшую жизнь. Это — сила и организованность революции, запечатленная в музыке, где пламенный призыв поэта —«Разворачивайтесь в марше» («Левый марш» Маяковского) рождает этот могучий обобщенный марш миллионов. Именно такими категориями оперируют авторы текста и музыки.

Отряды бойцов революции шагают по всей Земле, и в этот победный шаг вливаются все новые и новые народы, неся обновление миру:

— Видите! Скушно без звезд небу. Без него наши песни вьем.

восклицает поэт. И отзывается весь народ, идущий в бой за дело революции:

Эй, Большая Медведица! требуй, чтоб на небо нас взяли живьем.

Земли уже мало для этого неудержимого народного порыва, ему нужны не только планетарные масштабы, ему нужны просторы космоса...

Таков образ 1-й части «Патетической оратории», образ революции, запечатленный в стихах и музыке. И ему необходимо было дать зрительный эквивалент. Он был найден в динамически развивающейся цветосветовой структуре, целиком (буквально по тактам!) построенной на партитуре Г. Свиридова, ибо поиск звукозрительного эквивалента, когда речь идет о музыкальном произведении, может строиться только исходя из характера музыки, из ее мелодической и ритмической основы, особенностей оркестровки, соотношения между вокальными партиями (сольными, ансамблевыми, хоровыми), оркестровым звучанием.

Режиссеру, приступающему к работе над музыкальным материалом, необходим подробный анализ партитуры, внимательное изучение стиля композитора, особенностей его музыкального языка. Без этой подготовительной работы невозможно начинать постановку музыкального произведения.

В музыкальном спектакле музыка диктует зрительный образ и пластическое решение; в противном случае музыка и пластика окажутся сами по себе и будут активно мешать друг другу.

385

13 Заказ 136

J |

||||||||

|

|

13 |

|

< |

|

13 |

|

|

|

|

9 |

to |

|

|

|||

|

|

|

6 |

6 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

г |

|||

|

б |

|

5 |

Jj |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

7 |

|

4 |

4 |

|

n |

|||

|

|

|

|

|

|

|||

|

||||||||

Об этом говорил Вс. Мейерхольд, определяя принцип создания звукозрительного эквивалента в музыкальном спектакле: «Каждый эпизод, все движения этого эпизода (его пластические модуляции), как и жесты отдельных лиц, группировка ансамбля — точно предопределены музыкой — модификацией ее темпов, ее модуляцией, вообще — ее рисунком.

В пантомиме ритмы движений, жестов и ритм группировок строго слиты с ритмом музыки; только при достижении этой слитности ритма, представляемого на сцене, с ритмом музыки пантомима может считаться идеально выполненной на сцене»1.

Сказанное выше в полной мере относится и к цветосветовому решению: если цвет и цветовые сочетания диктует музыка, то свет абсолютно эквивалентен темпо-ритму музыки и ее акцентам.

Исходя из этих принципов, мы и построили сценическое воплощение «Патетической оратории» Свиридова (см. рис.).

Как видите, решение было фронтальное, симметричное, что диктовалось строгими пропорциями свиридовской музыки и развитием пластического образа. Но это фронтальное решение позволило построить чрезвычайно динамичное действие. Массовые группы рас-' полагались по сцене следующим образом:

Станки 2 (с обеих сторон сцены)—на широких лестничных маршах расположились группы сводного хора.

Пандус 1— белая дорога, начинающаяся от авансцены и широкой лентой идущая через всю сцену вглубь, к станку 3, который был поднят на высоту трех метров. На белой дороге располагалась большая группа бойцов. Они были одеты в условные костюмы ярко-красного цвета, напоминающие одежду красноармейцев.

На станках 7, 8, 9, 10, 11, 12 находились группы — рабочие, солдаты, матросы. Они стояли в активной мизансцене — шли в бой, на битву.

На плунжерах 4, 5, 6 и на станках 13 стояли группы молодежи, олицетворяющие сегодняшний день.

Общий ход цветосветовой драматургии шел от холодной сине-коричневой тональности к интенсивному, обжигающе-красному. Мотив красного цвета начинался со стягов, словно пламя вырывавшихся из середины группы бойцов 17-го года. Нам хотелось создать зримый образ пламенных сердец, горящих великим революционным огнем. Будто бы из глубины сердец внезапно вырывались алые языки пламени, стремительно вырастали, вздымались ввысь, в небо.

А затем оживала красная по тональности скульптурная группа красноармейцев гражданской войны и вступала в действие — марш. Потом со всех сторон начинался стремительный бег воинов в красных костюмах со знаменами. Они мчались через сцену навстречу друг другу, заполняя огромное ее пространство по горизонтали и по вертикали. Эти группы с алыми стягами, мгновенно меняя композицию, создавали такую динамику, что казалось, на всей сцене идет битва, в которой участвуют несметные полчища.

В финале 1-го эпизода мы приходили к победному торжеству красного цвета — сцена буквально пылала от обилия красных стягов, находящихся в бешеной динамике, горела от красных костюмов, наконец, от общей тональности всего освещения громадного пространства.

Высокая эмоциональность была достигнута не только благодаря динамике мизансцен, но и благодаря цветосветовой партитуре, которая создавалась в полном соответствии с музыкальной партитурой Г. Свиридова. Именно партитурой, а не клавиром, как это зачастую делается, ибо в клавире режиссер не найдет и десятой доли того, что ему подскажет партитура.

Для большей наглядности этой работы привожу разработку «Патетической оратории» так, как она была расписана в 1-м эпизоде —«Марш»:

№ 1. Аккорд оркестра. |

№ 1. Луч на солиста. |

№ 2. Солист. |

№ 2. 2 луча на группы |

Разворачивайтесь в марше! |

ременной молодежи |

Словесной не место кляузе. |

(№ 13). |

Тише, ораторы! |

|

Ваше ' |

|

слово, |

|

товарищ маузер. |

|

№ 3. Солист. |

№ 3. Проекция картины - |

Довольно жить законом, |

А. Дейнеки «Левый |

данным Адамом и Евой. |

марш». |

Клячу истории загоним! |

|

Левой! ' |

|

Левой! |

|

Левой! |

|

(Здесь в музыке начинается марш.) |

|

Мейерхольд Вс. Собр. соч., т. 1, с. 143.

Бейте в площади

бунтов топот! Выше, гордых голов гряда!

№ 4. Узкие лучи на группы хора, стоящие по бокам сцены (2).

386

13*

387

2-й эпизод — «Наша

земля» — был решен в мягкой

голубовато-золотистой тональности.

Музыка,

стихи, лирические кинокадры, словно

распахнувшие сцену

и принесшие свежее дыхание утра, просторы

полей, голубое

небо с легкими прозрачными облаками и

прекрасные лица

388

№ 6. Дней бык пег.

(Акцент ударных.) № 7. Медленна лет арба.

(Акцент оркестра.) № 8. Наш бог бег.

(Акцент оркестра.) № 9. Сердце наш барабан!

(Зов трубы на фоне - оркестра.)

№ 10. Есть ли наших золот небесней? Нас ли сжалит пули оса? Наше оружие — наши песни. Наше золото — звенящие голоса.

№ П. Зеленью ляг, луг, выстели дно дням. Радуга, дай дуг лет быстролетным коням.

№ 12. Оркестровый кусок боя.

№ 13. Солист.

Видите! Скушно

без звезд небу! Без него наши песни вьем. (Здесь в партитуре словно остановка.) № 14. Хор.—

Эй, Большая Медведица!

требуй, чтоб на небо нас взяли живьем!

№ 15. Солист. Левой! Левой! Левой!

№ 5. Узкими лучами взяты

группы бойцов революции (7-12). № 6. Возникают знамена

на станках 7 и 12. Лучи. № 7. Возникают знамена на

станках 8 и 11. Лучи. № 8. Возникают знамена на

станках 9 и 10. Лучи № 9. Свет на белую дорогу, где находится скульптурная группа бойцов гражданской войны. Группа оживает. № 10. Группа, оставаясь на

месте, меняет положение. Она высвечивается то лобовым светом, то контражуром, отчего становится силуэтом, словно скульптура.

№ 11. Группа бойцов гражданской начинает марш на месте. Над их головами взвиваются алые знамена. Знамена высвечиваются скользящими лучами из боковых кулис. № 12. С разных сторон — группы воинов в красных костюмах со знаменами в руках. Они пробегают через сцену перекрестным движением. Яркие красные лучи, резко меняя положение, сопровождают их. № 13. Яркий красный луч на солиста. Движение прекращается, замирают лучи.

№ 14. И вновь — резкое движение всех массовых групп. Такое же резкое движение красных лучей.

№ 15, Добавляется общий

красный свет. Вся сцена пылает от алых стягов, находящихся в динамике.

простых тружеников земли — все это слилось с общей цветовой тональностью 2-й части.

Я землю эту люблю...

И наконец, 3-й эпизод «Солнце и Поэт», которым заканчивается пролог,— громогласное, могучее победное шествие по Земле на равных Солнца и Поэта — решался в ослепительной золотистой гамме.

Сцена буквально вся сияла от обилия радостного, бьющего в глаза солнечного света. Специальными лучами особо выделялись те знамена, что в прологе вырывались, словно всполохи из сердец воинов революции. Они пылали, трепетали на свежем ветре.

Только теперь на тех местах, где находились герои революции, стояли группы пионеров — как зримая эстафета революционных поколений. Над их головами алели стяги Великого Октября, и на груди пионеров пламенели пионерские галстуки. (Специальный свет ставился на каждую группу пионеров.)

На заднике, во всю сцену КДС,— солнечные лучи на фоне беспредельного неба. (Они просвечивались специальной аппаратурой, и создавалось впечатление, что лучи переливаются, словно дышат.)

Торжественный, стройный финал точно соответствовал характеру музыки финала «Патетической оратории».

Могуче звучал финал пролога:

Светить всегда,

светить везде,

до дней последних донца,

светить —

и никаких гвоздей!

Вот лозунг мой —

и солнца!

Приведенные примеры, как мне кажется, подтверждают мысль о своеобразной цветосветовой драматургии, которая выстраивается в связи с общим режиссерским замыслом.

Единство музыки, текста, мизансцен, цвета и света создает ту звукозрительную гармонию, которая является оптимальной при решении образа музыкального спектакля. К этому результату приводит верно построенная работа режиссера с художником-постановщиком и художником по свету.

Специфика наших постановок заключается в том, что многое в режиссерском решении зависит от площадки, на которой создается будущее массовое действо. И- режиссерское решение, и художественное оформление не могут быть одинаковыми для театрала зованного представления, например, в Большом театре или во Дворце спорта. И дело тут не только в возможностях театральной сцены ГАБТа и в полном отсутствии таковых во Дворце спорта. Причины заложены гораздо глубже.

Сама архитектура Большого театра, классическая пропорци-

389

ональность зала, его торжественность и величественность в известной мере диктуют характер театрализованного концерта. Практика показала, что номера, которые с успехом проходят на других площадках, на сцене ГАБТа не воспринимаются. Особенно это касается номеров эстрадного жанра.

Стиль театрализованного концерта (сюда входит и художественное оформление) в Большом театре ближе к академическому, строгому и воспринимается на сцене как верное и точное решение.

Концерт в Большом театре, посвященный 60-летию Великого Октября, который мне доверили делать, был по решению академический1. Он строился по принципу показа высокого искусства в различных его проявлениях. Лучшие коллективы и исполнители принимали в нем участие.

Драматургия концерта искалась в контрастном жанровом сочетании. Массовые пролог и финал делались также в строгой академической манере.

В полном соответствии с таким режиссерским решением создавалось и художественное оформление концерта, в основе которого — бело-золотистый колорит, как бы объединяющий сцену и величественный зрительный зал.

Единая установка, на которой шел весь концерт, придала ему пластическую стройность и позволила в динамическом ритме построить концертное действие. Очевидно, здесь имеет значение и то традиционное отношение к Большому театру, которое сложилось у нас за многие годы. Все мы привыкли к тому, что Большой театр — это высокое академическое искусство, прекрасная музыка, отличные исполнители. И перебивать чем-либо это устойчивое представление, подспудно живущее в умах, нельзя, да и вряд ли нужно. А вот учитывать зрительское восприятие необходимо как режиссеру, так и художнику, которые не должны забывать этот важный фактор, так как именно он зачастую диктует определенные условия, которые мы обязаны принимать во внимание.

На других сценических площадках требуется иное решение — более броское, что ли, более зрелищное.

Огромная сцена Кремлевского Дворца съездов, его колоссальный зал, построенный в современном стиле, требуют совершенно другого, отличающегося от приведенного выше пластического решения театрализованного концерта.

Как держать внимание шеститысячного зала в течение довольно-таки длительного времени, учитывая при этом удаленность сцены от зала,— особенно это ощущается с балконов, амфитеатра и лож, а это не менее двух третей всего зала! И хотя на сцене КДС тоже идут оперы и балеты, с этим величественным залом связаны у людей иные ассоциации: торжественные заседания, манифестации, массовые шествия через весь зал.

1 Торжественный концерт в честь 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Большой театр Союза ССР, 5 ноября 1977 года. Главный режиссер И. Шароев, главный дирижер Ю. Симонов, главный художник В. Клементьев, главный балетмейстер Т. Ткаченко.

390

И еще одно — звуковая среда. В Большом театре со сцены идет в зал живой звук. В КДС все радиофицировано, потому что никакой самый могучий голос не в состоянии заполнить огромное пространство зала. Благодаря отличной радиофикации сцены и зала звучание настолько усилено, что само по себе предъявляет требования к звукозрительному решению. При таком сильном, объемном звучании пластическая сторона спектакля, концерта должна быть яркозрелищной, войти в равнодействие со звуковыми возможностями.

Если режиссер не примет во внимание этих сложных акустических условий современных театрально-концертных площадок и не использует их профессионально, со знанием дела — он не добьется желаемого результата своей работы, ибо пластическое решение спектакля-концерта вступит в противоречие с его звуковой частью.

Иначе говоря, существует много условий для создания определенного стиля театрализованных концертов на сцене КДС. И все их необходимо учитывать режиссеру и художнику при постановке спектакля.

Приведу еще один пример.

Пролог концерта в честь 57-й годовщины Великого Октября. По сценарному замыслу он строился на сопоставлении нескольких эпох жизни нашего народа. Одним из главных условий такого решения была стремительность сменяемости эпизодов, органически вытекающих один из другого, зримое решение эстафеты поколений. Но с первых же репетиций стало ясно, что первоначальное решение статично, лишено динамики и, следовательно, не возымеет эмоционального воздействия на зрителя.

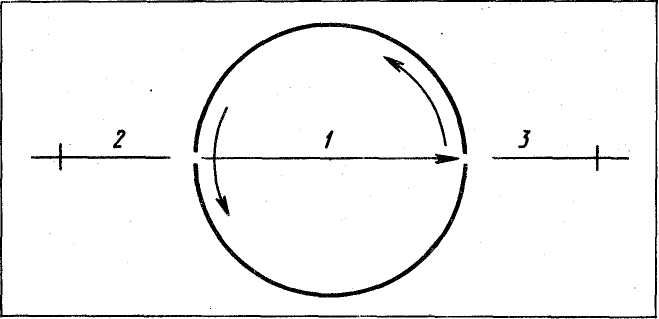

Тогда мы с Левенталем пришли к иному решению. В действие был приведен сценический круг (см. рис.).

Простая схема дает понятие о принципе пластического решения пролога. 1 — центральный экран, 2, 3 — боковые экраны. Функционировал то центральный экран, на который проецировалась кинохроника, то боковые, то все три экрана работали одновременно.

391

Резкий поворот круга — эпизод исчезает, на смену ему возникает следующий. Этот прием, найденный в совместной работе режиссера и художника, сообщил динамическое развитие действию и произвел большое впечатление во время концерта.

Здесь хотелось бы обратить внимание на одно важное обстоятельство.

Поиск совместного решения режиссера и художника в художественной организации пространства — процесс сложный и неоднозначный. Режиссеру необходимо добиваться этого единого решения, ибо в противном случае художественное оформление будет существовать в отрыве от режиссерского решения.

Мы разбираем роль организации пространства в режиссерском монтаже театрализованного концерта, где его функции близки к обычным театральным. Иное — пространство празднества, происходящего на площадях, улицах, в парках, на стадионе. Здесь иной отсчет, чем в театрализованном концерте, где действие монтируется в условиях, приближенных к театральным. А. В. Луначарский отмечал: «Все дело в том, что необходимо выделить зрелище, а такое выделение возможно только двумя способами: либо театр представляет собою воронку, по бокам которой распределяется публика, а внизу происходит действие, либо толпа зрителей располагается вокруг, а действие происходит на возвышении.

Греческий театр в некоторой степени с этой точки зрения наиболее удачно разрешил задачу, соединив обе естественные возможности. Он раскинул места для зрителей амфитеатром, но не кругом, а полукругом и противопоставил им довольно возвышенную сцену.

(...) Такое построение отражается в той или другой мере во всех театрах мира. В том числе, между прочим, и в храмах, где происходят разного рода богослужения, и всюду, где необходимо произвести тот или другой всем видимый церемониал. Всякая эстрада, трибуна, президиум и всякого рода зрительные площадки, залы... и т. д. так или иначе должны считаться с этой диктуемой самой сущностью зрелищ первоосновой»1.

А. В. Луначарский очень точно указал, что сама по себе производственная площадка является важным компонентом в общей драматургической структуре театрального зрелища, многое определяющей в работе режиссера и художника.

К примеру — пространство стадиона, которое своей структурой представляет полное отличие от театральной площадки. Если пространство в театре двухмерно и обзорная точка в театре одна, она обусловлена рампой, положением сцены и зрительного зала, то стадионное пространство трехмерно и обзор здесь круговой. На стадионе зритель находится со всех сторон, и поэтому действие, а следовательно, и художественное оформление — конструкция выстраивается с обязательным учетом этой особенности стадиона.

В постановке зрелища на стадионе режиссер и художник учи-

тывают не только производственное пространство стадиона, но и окружающее пространство, их соотношение с общим решением массового действа.

Огромность и сферичность стадионного пространства диктует режиссеру и художнику необходимость создания как центрального пункта действия, так и опорных точек.

«...Театр проявляется, только если в нем выделяется еще и центральный пункт. Прообразом является хоровод, хоровод действует, но в то же время смотрит на центральные лица, производящие то или иное действие»1.

Необходимость нахождения центрального пункта и опорных точек — задача режиссера и художника. Эти точки станут впоследствии основой построения главных эпизодов массового действа.

Режиссеру и художнику не следует забывать, что на стадионе, трудно организовать зрительское внимание, внимание десятков тысяч людей, и поэтому заранее нужно продумать, как и где его «сфокусировать». Точное определение планировочных мест, игровых точек, зрительных кульминаций проводится режиссером совместно с художником при работе над эскизом и макетом.

Если режиссер и художник «проиграют» в макете все массовое действо, выстроят его динамическое развитие, решат поли-хромные композиции массовых эпизодов, их пластический образ, определят основные опорные точки, эта подготовительная работа значительно облегчит процесс постановки спектакля под открытым небом.

Зрительный лейтмотив

Полифоническое развитие темы — драматургическая основа массового действа — сродни и многоплановой фреске, и сложной музыкальной драматургии, характерной для симфонической структуры. Когда приступаешь к изучению массовых представлений, рождаются ассоциации с симфонией и монументальной фреской, с монументальными жанрами искусства, наполненными глубокими раздумьями о судьбах человеческих и выраженными в крупномасштабных образах.

Подобно тому как в крупном музыкальном произведении лейтмотивы служат цементированию музыкальной драматургии, проводят определенную мысль, являясь кроме того характеристикой образов, в массовом действе существует своя система зрительных лейтмотивов. Они несут сквозную мысль, объединяющую монтажные куски, являясь конструктивным фактором монтажной драматургии и, следовательно, монтажного построения спектакля-концерта.

Приведу несколько примеров из моей практики. В одном из концертов-спектаклей, посвященном героическому подвигу народа в Великой Отечественной войне, который довелось мне ставить, таким зрительным лейтмотивом стала проекция с изображением партийных билетов, навылет пробитых пулей и залитых кровью.

Луначарский А. В. О театре и драматургии, т. 1, с. 473—474.

1 Луначарский А. В. О театре и драматургии, т. 1, с. 473.

392

393

вице

Этот

трагический зрительный лейтмотив

прошел через весь спектакль-концерт,

он как бы объединял разные поколения

нашего народа,

связывал их единой мыслью о великой

народной героике.

Этот

трагический зрительный лейтмотив

прошел через весь спектакль-концерт,

он как бы объединял разные поколения

нашего народа,

связывал их единой мыслью о великой

народной героике.

Введение в систему зрительных лейтмотивов такого сильного эмоционального компонента, как документальное свидетельство мужества воинов-коммунистов, монтажно связывало все эпизоды концерта-спектакля в единую драматургическую конструкцию.

В концерте на сцене Кремлевского Дворца в честь XVIII съезда комсомола зрительным лейтмотивом стали трубачи, символизирующие разные эпохи, начинавшие новые главы о жизни Ленинского комсомола. Вернее, трубачи были звукозрительным лейтмотивом, ибо каждый из них появлялся с узнаваемым музыкальным материалом, дающим точный адрес эпохи. (Подробно об этом приеме см. в главе «Работа с массой».)

В заключительном концерте 1-го Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества трудящихся РСФСР, поставленном мною на сцене Кремлевского Дворца съездов, звукозрительным лейтмотивом стал хлеб. Изображение хлеба сливалось в единый образный строй с музыкой, сопровождающей его появление.

Этот звукозрительный лейтмотив прошел сквозной линией буквально от первой минуты концерта до самого финала. И в этом звукозрительном ряду была и Россия с бескрайними могучими просторами, и великий труд людей, и образ плодородия земли, возделанной руками тех, кто стоял на сцене, пел, читал стихи, кто мчался по сцене в стремительной, удалой русской пляске — следовательно, хлеб стал и лейтмотивом, несущим главную мысль концерта — союз искусства и труда.

Тема Хлеба вошла в концерт сразу — с первых кинокадров: Россия, просторные поля ее, лирические пространства земли великой, и — пшеница, бушующая под сильным степным ветром.

Звукозрительный лейтмотив Хлеба проводился и в отдельных фольклорных номерах, исполняемых народными коллективами Ставрополья, Краснодарского края, Воронежской области и т. д. Выступление этих коллективов зрительно было «завязано» с оформлением — огромной, во весь горизонт, панорамой необозримого поля пшеницы. Сольные номера вписывались в специальное оформление — колоссальный, во всю сцену КДС, хлебный колос.

Лейтмотив Хлеба прошел и в финальном эпизоде, когда московские коллективы самодеятельности на Красной площади, у Кремлевской стены хлебом-солью встречали посланцев всей России.

В массовом эстрадном спектакле «Пришедший в завтра»1, построенном на стихи В. Маяковского, зрительным лейтмотивом стали огромные глаза поэта, возникавшие на экране и пристально, требова-

' «Пришедший в завтра». Авторы А. Липовский, И. Шароев. Постановка И. Щароева. Художники В. Мамонтов, А. Тарасов. Режиссер номеров оригинального жанра С. Каштелян. Киномонтаж Ю. Чулюкина. Консультант Л. Маяковская. В главных ролях: Р. Филиппов, М. Ножкин, П. Березов, В. Вечеслов и др. Москва. Театр эстрады. 1962 год.

394

тельно 'глядевшие на зрителя. (Эта проекция воспроизводила увеличенный во сто крат фрагмент одного из портретов Маяковского.)

Спектакль строился на поэзии Маяковского, словно овеществленной в сегодняшних делах советских людей: поэт заново совершал путешествие по земному шару, и его творчество воплощалось в деяниях человечества. Поэтому зрительный лейтмотив глаз Маяковского, пристально вглядывающегося в сегодняшний день, превратился в спектакле в поэтическую метафору.

Иного плана звукозрительный лейтмотив был избран при постановке театрализованного концерта открытия декады осетинского искусства в Москве осенью 1974 года, который проходил в Концертном зале им. Чайковского, на площадке, построенной по плану Вс. Мейерхольда и С. Вахтангова для ТИМа. Большая открытая эстрада — и больше ничего: ни занавеса, ни кулис. И — массовое действо, в кохором участвовала тысяча исполнителей; было 40 с лишним номеров, игровых эпизодов, кино, проекция и т. д. Иными словами, сложный музыкальный спектакль на открытой эстраде. Я решил сделать «живой занавес», который должен был стать связующим звеном концертного действия, его зримым лейтмотивом.

...Звучала осетинская народная музыка. С противоположных концов эстрады навстречу друг другу в плавном ритме шли, как две створки занавеса, два народных ансамбля. С одной стороны девушки в серебристых платьях и юноши в черных черкесках, с другой — юноши в белых черкесках и девушки в темно-вишневых платьях. Они встречались в центре, заходили одна группа за другую и расступались, открывая сцену, к этому времени уже подготовленную для следующего номера.

Звукозрительный лейтмотив «живого занавеса» я развил при постановке театрализованного концерта советской художественной делегации на Международном фестивале в честь 30-летия Победы над фашизмом в 1975 году (ГДР, ЧССР, ПНР). Его лейтмотивом стал «живой занавес» из... березок. ...Звучала задорная русская народная песня. Народный ансамбль из Подмосковья (г. Истра) «выплывал» с противоположных сторон, держа в руках тонкие высокие березки. Исполнители, танцуя, встречались в центре сцены, останавливались на несколько секунд, образуя «березовую рощу», и, напевая, словно «уплывали» в разные стороны. Этот прием, неоднократно повторяющийся, стал звукозрительным лейтмотивом, сообщившим довольно-таки большому представлению, в котором было смонтировано много номеров, цельность и организованность. (Прием этот оказался перспективным и с технической стороны, ибо за ту минуту, что по авансцене «проплывал» живой березовый занавес, в глубине сцены шли перемены оформления, перестановка игрового реквизита, громоздких инструментов и т. д.)

И еще один зрительный лейтмотив, который я применил при постановке массового театрализованного концерта в Кремлевском

395

Дворце

съездов, посвященного Дню Конституции

(7 октября 1977 г.).

В

этом концерте зрительным лейтмотивом

стало пламя. Оно возникло еще

в прологе, на разных киноэкранах — пламя

как собирательный

образ человеческого энтузиазма,

охватившего весь наш народ, всю

нашу страну: пламя топок, пламя мартеновских

печей, реки расплавленного

металла, искры сварки, пламя лазерных

лучей, пламя,

бушующее под соплом космических ракет.

Дворце

съездов, посвященного Дню Конституции

(7 октября 1977 г.).

В

этом концерте зрительным лейтмотивом

стало пламя. Оно возникло еще

в прологе, на разных киноэкранах — пламя

как собирательный

образ человеческого энтузиазма,

охватившего весь наш народ, всю

нашу страну: пламя топок, пламя мартеновских

печей, реки расплавленного

металла, искры сварки, пламя лазерных

лучей, пламя,

бушующее под соплом космических ракет.

Пламя вспыхнуло и на сцене, в хореографической композиции «Радость труда», когда молодые свердловские металлурги «разожгли» печи, и струящиеся алые реки «металла» залили сцену Кремлевского Дворца съездов.

Пламя разгоралось и в военном эпизоде, охватив всю сцену: в огненных всполохах, пылающих на всем колоссальном сценическом пространстве, гибли герои, грудью вставшие на защиту родной земли. Пламя боя превращалось в следующем эпизоде в пламя Вечного огня, у которого торжественным маршем шли войска, отдавая воинские почести павшим героям...

Так зрительный лейтмотив, пройдя сквозной линией через весь спектакль-концерт, несет не только функции связок и переходов, а приобретает силу и значение глубокого обобщенного образа, воплощающего главную мысль огромного массового действия. Система зрительных лейтмотивов играет большую роль в пластике театрализованных массовых действ. Режиссер вправе выстраивать драматургию лейтмотивов, обусловленную целью и задачами массового действа, и раскрывать при помощи зрительных лейтмотивов смысл и образные взаимоотношения монтажной структуры «сборки» сценического произведения.

В этой главе мы коротко затронули одну из проблем — работу над внешним пластическим образом массового действа. Подытоживая сказанное, хотелось бы еще раз акцентировать внимание на том, что работа с художником должна строиться на принципе постепенного приближения к образному пластическому решению. И начинать ее необходимо не с поисков пластического решения, а с определения идейного смысла будущего грандиозного массового действа. Этот путь самый верный. По нему режиссер направляет всех участников постановочной группы, и в первую очередь художника, создателя одного из главнейших компонентов массового действа — художественного оформления.