- •Аграрно-технологический факультет

- •Физиология и этология животных

- •Часть I

- •Методические указания

- •1. Методы и методологический принцип изучения физиологии.

- •2. Гомеостаз. Принципы нервно-гуморальной регуляции физиологических функций организма.

- •Регуляция гомеостаза:

- •Раздражители, их классификация.

- •Классификация раздражителей.

- •2. Биопотенциалы.

- •Нервные волокна и их свойства.

- •Распространение нервного импульса в немиелинизированном (а) и миелинизированном (б) нервном волокне:

- •Проведение возбуждения в нервном волокне

- •Механизм передачи электрического сигнала через химический синапс

- •Синапсы на поверхности нейрона Передача нервного импульса в синаптических связях:

- •Свойства синапсов

- •1. Морфофункциональные особенности мышечной ткани.

- •2.Виды сокращения мышц.

- •3.Условия, улучшающие работу мышц.

- •1. Методы исследования функций коры больших полушарий.

- •2.Роль ретикулярной формации в функции головного мозга.

- •1. Отличительные особенности симпатического и парасимпатического отделов нервной системы.

- •2. Основные эффекты раздражения симпатических и парасимпатических нервов.

- •Нервная регуляция вегетативных функций.

- •Нервная регуляция вегетативных функций:

- •1.Гипоталамо-гипофизарная система.

- •Функциональная связь ядер гипоталамуса с гипофизом:

- •2. Нейрогуморальный механизм регулирования различных функций организма.

- •Роль гонадотропных и овариальных гормонов в регуляции полового цикла у самок.

- •Механизм действия гонодотропных и овариальных гормонов в регуляции полового цикла у самок:

- •Функциональная значимость гормонов щитовидной железы.

- •2. Функциональная значимость гормонов надпочечниковых желёз.

- •Регуляция функции надпочечниковых желёз.

- •1. Анализаторы. Общие свойства. Кожный анализатор.

- •Морфофункциональные особенности зрительного анализатора:

- •Морфофункциональные особенности слухового анализатора:

- •Свойства сердечной мышцы.

- •Механизм проведения нервного импульса в сердце.

- •Экг и её значение.

- •Регуляция сердечной деятельности

- •Регуляция сердечной деятельности:

- •Состав и физико-химические свойства крови.

- •1. Изучить особенности движения крови по кровеносным сосудам.

- •Зависимость скорости кровотока от сечения сосудов

- •Регуляция просвета кровеносных сосудов и кровяного давления.

- •Капиллярное кровообращение

- •Группы крови и их особенности у животных.

- •Список использованной литературы

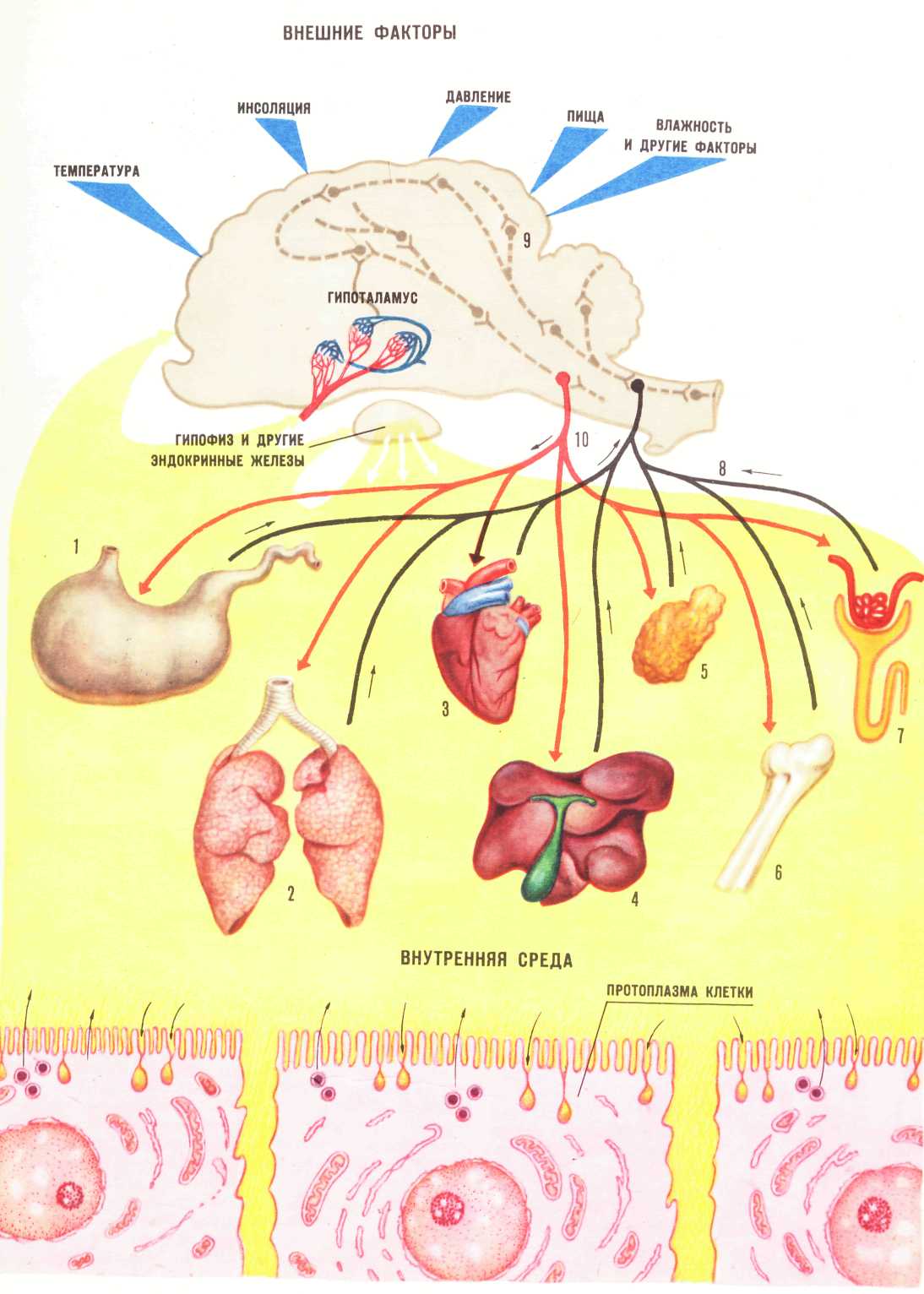

Регуляция гомеостаза:

1 — желудок; 2 — легкие; 3 — сердце; 4 — печень; 5 — половые железы; 6 — костный мозг; 7 — почки;

8 — афферентные нервные волокна; 9 — ЦНС;

10 — эфферентные нервные волокна.

Занятие № 2-3.

Тема: Общие свойства возбудимых тканей.

Цель занятия:

1. Раздражители, их классификация.

2. Биопотенциалы.

Раздражители, их классификация.

Мышечная и другие ткани животного организма обладают способностью отвечать специфической или неспецифической реакцией на действие различных факторов внешней и внутренней среды.

Способность ткани отвечать на раздражение неспецифической реакцией: изменением обмена веществ, температуры, использования кислорода или выделения углекислоты — называется раздражимостью.

Способность ткани отвечать на раздражение специфической реакцией (мышцы — сокращением, нервная ткань — возникновением и проведением импульса) называется возбудимостью. Следовательно, возбудимость представляет собой специфическую форму раздражимости.

Переход тканей от покоя к специфической ответной реакции называется возбуждением. Этот процесс находится в прямой зависимости от характера раздражителя и сопровождается повышением обмена веществ. Для мышц такими раздражителями являются нервные импульсы, для рецепторов глаза — цвет и свет. Такие раздражители относятся к адекватным, т.е. специфическим, для определенных органов чувств.

Способность органов чувств воспринимать адекватные раздражители называется чувствительностью.

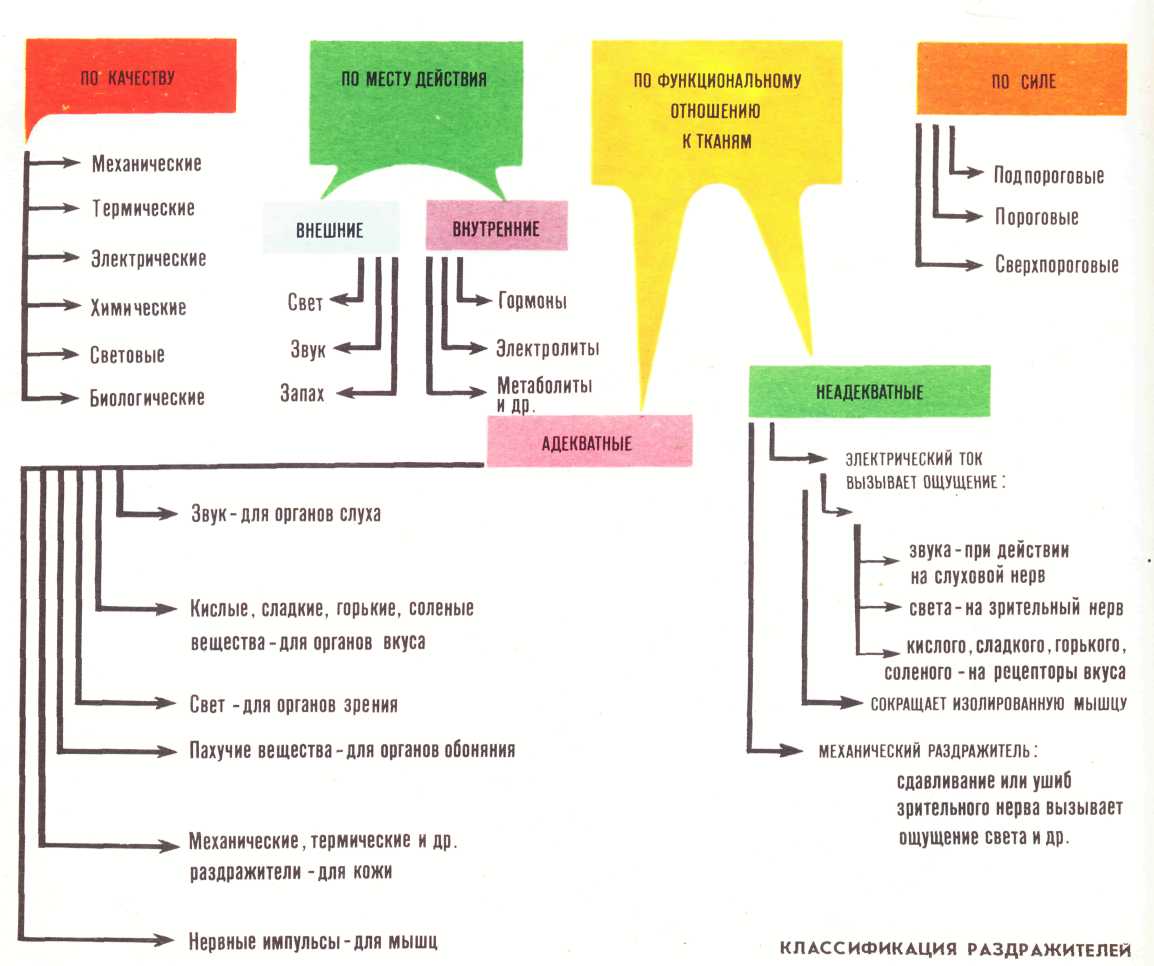

Классификация раздражителей.

2. Биопотенциалы.

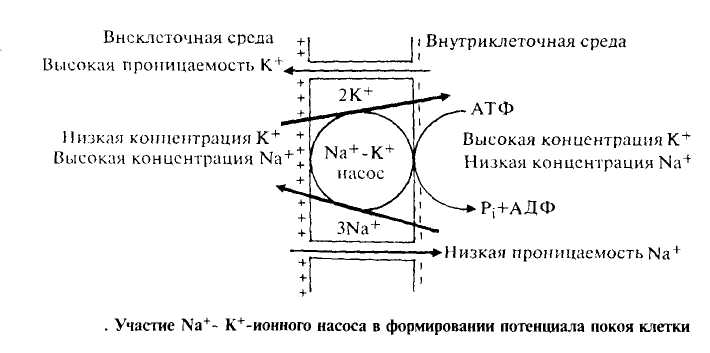

Потенциал покоя. Между внутренней и наружной поверхностью клеточной мембраны всегда существует разность потенциалов: наружная поверхность мембраны заряжена (+), а внутренняя поверхность мембраны (-). Разность зарядов между наружной и внутренней поверхность, клеточной мембраны в состоянии физиологического покоя клетки называется потенциалом покоя. Потенциал покоя (ПП) возникает за счет пассивного и активного движения ионов через мембрану.

Пассивное движение: осуществляется по градиенту концентрации и не требует затраты энергии. Клеточная мембрана в состоянии физиологического покоя более проницаема для ионов К+, которых в десятки раз больше в цитоплазме мышечных и нервных клеток по сравнению с их концентрацией во внеклеточной жидкости. Согласно закону о градиенте концентрации К+, которые в плазме находятся в свободном состоянии диффундируют через клеточную мембрану во внеклеточную жидкость и удерживается там на внешней поверхности мембраны внутриклеточными анионами, которые не проникают через мембрану и располагаются на внутренней поверхности мембраны, т.к. К+ имеют (+) заряд, а анионы (-), то следовательно, внешняя поверхность мембраны заряжается (+), а внутренняя (-). Вместе с этим клеточная мембрана в состоянии физиологического покоя является проницаемой и для Na+, которых, гораздо больше во внеклеточной жидкости и они пассивно по градиенту концентрации устремляются внутрь клетки. Однако посредством пассивного движения ионов по градиенту концентрации выравнивание концентрации ионов в клетке и внеклеточной жидкости не происходит благодаря наличию в мембране специального молекулярного механизма, который и поддерживает ионную ассиметрию.

Молекулярный механизм работает благодаря деятельности ионного «натрий-калиевого насоса». Суть данной деятельности сводится к тому, что перемещение К+ и Na+ производится с помощью специальных молекул-переносчиков белковой или белково-липидной природы. Переносчик с внутренней поверхности мембраны т.е. из цитоплазмы захватывает Na+ и переносит их на наружную поверхность мембраны, т.е. выводит из клетки здесь Na+ отщепляется, а к переносчику присоединяется К+ и переносчик движется внутрь клетки.

Таким образом, клетка сохраняет высокую концентрацию К+, а внеклеточная жидкость Na+. Работа ионного «натрий-калиевого насоса» требует затраты энергии, непосредственным источником которой является АТФ расщепление макроэргических связей АТФ кислоты происходит под влиянием фермента аденозинтрифосфатазы.

Потенциал действия. Возникновение потенциала действия обусловлено двумя ионными потоками через мембрану: движение Na+ внутрь клетки приводит к перезарядке мембраны, а выход из клетки ионов К+ восстанавливает исходный потенциал покоя. На первый взгляд возникновение ПД ничем не отличается от ПП, но это не так, т.к. для возникновения ПД необходимо воздействие раздражителя пороговой или сверхпороговой силы в результате чего происходит деполяризация клеточной мембраны, и, достигнув критической величины, резко увеличивается проницаемость мембраны для Na+, что продолжается 0,5-1,5 мс. Но за этот короткий промежуток времени Na+ лавинообразно устремляется внутрь клетки, в результате чего внутренняя поверхность мембраны заряжается (+), а наружная (-) за счет внеклеточных анионов. Но затем следует период инактивации натриевой проницаемости, т.е. Na+ не столь активно переходят из внеклеточной жидкости внутрь клетки, зато повышается проницаемость мембраны для ионов К+, которые устремляется из клетки, т.к. их концентрация там повышена унося при этом (+) заряд.

Т.О. восстанавливается исходная разность потенциалов, и мембрана опять приобретает снаружи (+), а изнутри (-)

При действии слабых, т.е. допороговых раздражителей проницаемость мембраны для Na+ увеличивается незначительно и деполяризация не достигает критического уровня. Такая деполяризация называется местным потенциалом. Местные потенциалы не распространяются, а затухают вблизи места своего возникновения. При часто повторяющихся допороговых раздражителях они могут суммироваться, достигать критического уровня деполяризации и вызывать появление ПД.

Таким образом, пикообразное колебание потенциала, возникающее в результате кратковременной перезарядке мембраны и последующего восстановления её исходного заряда, называется ПД. Такое колебание потенциала продолжается 1-5 мс.

Занятие № 4-5.

Тема: Физиология нервных волокон.

Цель занятия:

1. Нервные волокна и их свойства.

2. Синапс. Механизм передачи возбуждения в синапсе.