- •Аграрно-технологический факультет

- •Физиология и этология животных

- •Часть I

- •Методические указания

- •1. Методы и методологический принцип изучения физиологии.

- •2. Гомеостаз. Принципы нервно-гуморальной регуляции физиологических функций организма.

- •Регуляция гомеостаза:

- •Раздражители, их классификация.

- •Классификация раздражителей.

- •2. Биопотенциалы.

- •Нервные волокна и их свойства.

- •Распространение нервного импульса в немиелинизированном (а) и миелинизированном (б) нервном волокне:

- •Проведение возбуждения в нервном волокне

- •Механизм передачи электрического сигнала через химический синапс

- •Синапсы на поверхности нейрона Передача нервного импульса в синаптических связях:

- •Свойства синапсов

- •1. Морфофункциональные особенности мышечной ткани.

- •2.Виды сокращения мышц.

- •3.Условия, улучшающие работу мышц.

- •1. Методы исследования функций коры больших полушарий.

- •2.Роль ретикулярной формации в функции головного мозга.

- •1. Отличительные особенности симпатического и парасимпатического отделов нервной системы.

- •2. Основные эффекты раздражения симпатических и парасимпатических нервов.

- •Нервная регуляция вегетативных функций.

- •Нервная регуляция вегетативных функций:

- •1.Гипоталамо-гипофизарная система.

- •Функциональная связь ядер гипоталамуса с гипофизом:

- •2. Нейрогуморальный механизм регулирования различных функций организма.

- •Роль гонадотропных и овариальных гормонов в регуляции полового цикла у самок.

- •Механизм действия гонодотропных и овариальных гормонов в регуляции полового цикла у самок:

- •Функциональная значимость гормонов щитовидной железы.

- •2. Функциональная значимость гормонов надпочечниковых желёз.

- •Регуляция функции надпочечниковых желёз.

- •1. Анализаторы. Общие свойства. Кожный анализатор.

- •Морфофункциональные особенности зрительного анализатора:

- •Морфофункциональные особенности слухового анализатора:

- •Свойства сердечной мышцы.

- •Механизм проведения нервного импульса в сердце.

- •Экг и её значение.

- •Регуляция сердечной деятельности

- •Регуляция сердечной деятельности:

- •Состав и физико-химические свойства крови.

- •1. Изучить особенности движения крови по кровеносным сосудам.

- •Зависимость скорости кровотока от сечения сосудов

- •Регуляция просвета кровеносных сосудов и кровяного давления.

- •Капиллярное кровообращение

- •Группы крови и их особенности у животных.

- •Список использованной литературы

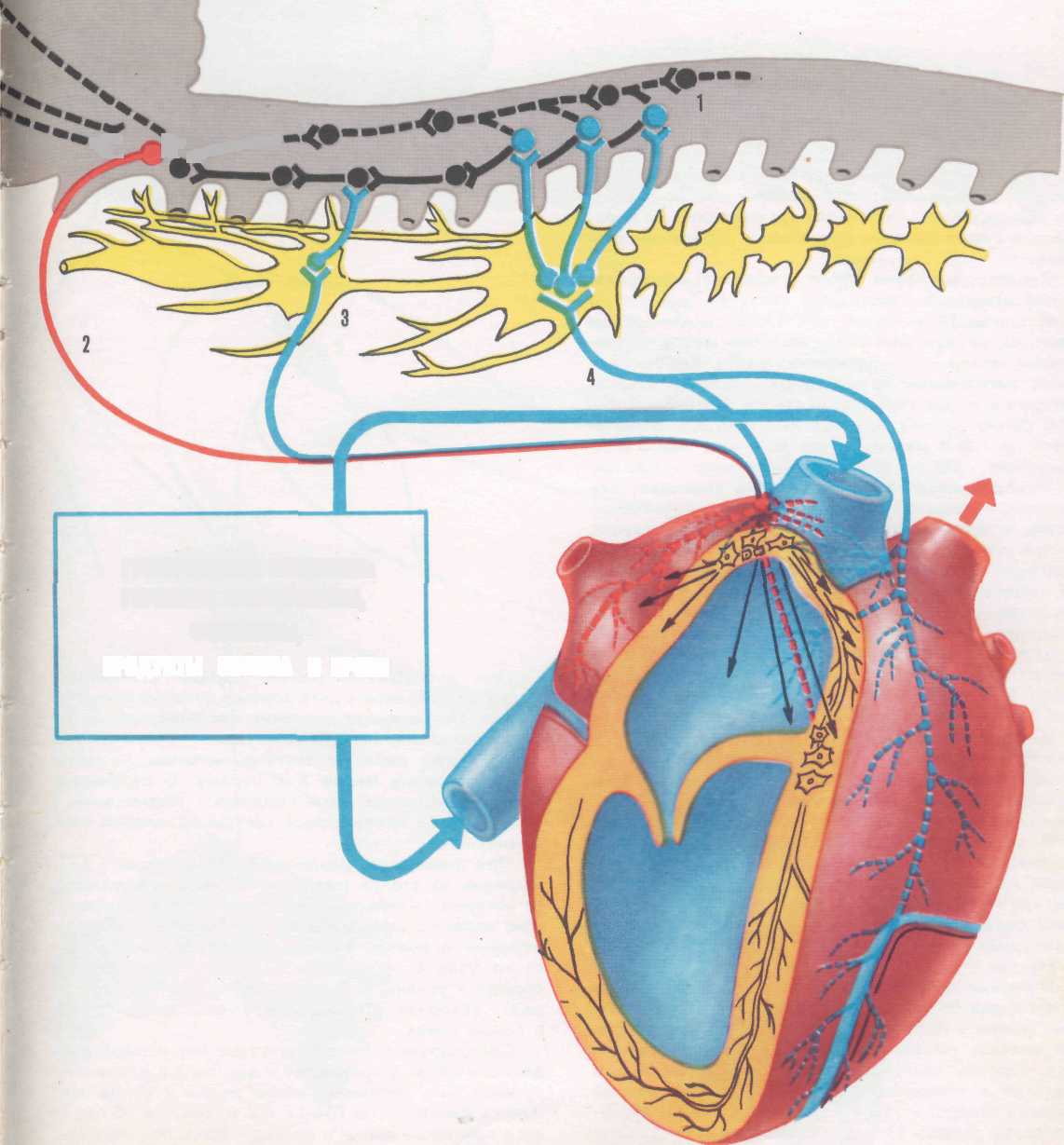

Регуляция сердечной деятельности:

1 —центр головного и спинного мозга;

2 —парасимпатический нерв; 3 — звездчатый узел;

4 — симпатический нерв

Контрольные вопросы

1. Поясните особенности строения сердечной мышцы.

2. Какие физиологические свойства присущи сердечной мышце?

3. Какие структуры образуют проводящую систему сердца?

4. Что такое сердечный цикл?

5. Что такое систолический и минутный объем сердца?

6. Как вычислить работу сердца?

7. Какими внешними проявлениями сопровождается работа сердца?

8. Какое влияние на сердце оказывают симпатические и парасимпатические нервы?

9. Что такое саморегуляция работы сердца?

10. Какие вещества изменяют работу сердца гуморальным путем?

Занятие № 19-20

Тема: Физиология крови

Цель занятия:

Изучить состав и физико-химические свойства крови

Состав и физико-химические свойства крови.

Кровь относится к опорно-трофическим тканям. Она состоит из двух частей:

- из форменных элементов, на долю которых приходится (40-45%) и межклеточного вещества — плазмы (55-60%).

К форменным элементам крови принадлежат эритроциты, лейкоциты и тромбоциты, которые находятся в крови во взвешенном состоянии. Если предотвратить свертывание крови и поместить такую кровь в пробирку и отцентрифугировать, то через некоторое время кровь разделится на 3 слоя:

внизу красный слой эритроцитов; т.к. наиболее тяжёлые;

над ним бесцветный или беловатый слой лейкоцитов и кровяных пластинок;

вверху прозрачная, слегка желтоватого цвета, опалесцирующей жидкости – плазма крови.

Если не предотвращать свертывание крови, то через некоторое время в пробирке образуется темно-красный сгусток, содержащий все форменные элементы и белок фибрин, а вокруг него светло-желтая прозрачная жидкость - сыворотка.

Таким образом, сыворотка - это плазма крови, лишенная фибрина.

Объем форменных элементов в крови, главным образом эритроцитов, называется гематокритной величиной или гематокритом. Гематокрит может быть выражен в процентах (40-45%) или в литрах эритроцитов, находящихся в 1 л крови (0,4-0,45 л/л).

Когда животное давно не поили или оно потеряло много жидкости (сильное потение, понос, обильная рвота), то гематокритная величина увеличивается. В этом случае говорят о «сгущении» крови. Такое состояние неблагоприятно для организма, так как существенно увеличивается сопротивление крови при ее движении, что заставляет сердце сильнее сокращаться. В порядке компенсации происходит переход воды из тканевой жидкости в кровь, уменьшается ее выведение почками и, как следствие, возникает жажда. Уменьшение гематокрита чаще имеет место при заболеваниях — при понижении образования эритроцитов, усиленном их разрушении или после кровопотери.

Химический состав крови.

Плазма крови содержит 90-92% воды и 8-10% сухого вещества. Важно отметить, что, несмотря на постоянный обмен веществ между кровью и тканями, состав плазмы крови существенно не меняется. Очень узкие границы колебаний содержания общего белка, глюкозы, минеральных веществ, электролитов. Поэтому самые незначительные отклонения в их уровне, выходящие за пределы физиологических границ, приводят к тяжелым нарушениям в работе организма.

Другие составные компоненты крови — липиды, аминокислоты, ферменты, гормоны и пр. — могут иметь более широкий спектр колебаний.

Рассмотрим физиологическое значение отдельных веществ, содержащихся в кров:

Белки. У здоровых животных общее количество белка в крови составляет 60-80 г/л, или 6-8 г/100 мл. и занимают 3/4 её сухого вещества. В плазме различают альбумины и глобулины. Они содержатся в разном количественном отношении у разных животных. Отношение альбуминов к глобулинам называют белковым коэффициентом. Его величина около 1. Он имеет диагностическое значение. У лошадей и КРС глобулинов больше, чем альбуминов, а у свиней, МРС, собак, кроликов и у человека преобладают альбумины.

Большая часть белков плазмы образуется в печени. Отсюда они попадают в кровь. В крови они создают онкотическое давление. Величина его небольшая 25-30 мм. рт. ст., но значение велико. Оно регулирует движение жидкости между капиллярами и тканями, а также принимает участие в образовании мочи и лимфы.

Альбумины плазмы участвуют в обмене белков в тканях, транспорте жирных кислот, пигментов желчи. Их количество составляет 20-30 г/л.

Глобулины подразделяются на альфа-, бета- и гамма-глобулины. Находятся в плазме в количестве 30-40 г/л. Альфа- и бета-глобулины принимают участие в транспорте холестерина, стероидных гормонов, фосфатов, жирных кислот, солей тяжелых металлов и др.

Гамма-глобулины фракция связаны с выработкой антител и тем самым, выполняют защитную функцию.

Фибриноген, относящийся к глобулиновой фракции имеет огромное значение для организма, т.к. участвует в процессе свертывания крови, переходит в нерастворимую форму — фибрин и становится основой кровяного сгустка (тромба).

Белки могут образовывать комплексы с углеводами (гликопротеины) и с липидами (липопротеины).

Независимо от функции каждого белка, они в совокупности определяют вязкость крови, создают в ней определенное коллоидное давление, участвуют в поддержании постоянного рН крови.

Физиологические колебания количества общего белка крови связаны с возрастом, полом, продуктивностью животных, а также с условиями их кормления и содержания. Так, у новорожденных животных в крови отсутствуют гамма-глобулины (естественные антитела), они поступают в организм с первыми порциями молозива. С возрастом в крови увеличивается содержание глобулинов и одновременно снижается уровень альбуминов. При высокой молочной продуктивности коров содержание белков в крови повышается. После вакцинации животных увеличение содержания белков в крови происходит за счет иммуноглобулинов.

Азотсодержащие небелковые вещества (остаточный азот). Сюда входят промежуточные и конечные продукты обмена белков: мочевина, мочевая кислота, аминокислоты, полипептиды, аммиак, креатин и др. Нормальное содержание остаточного азота 30-40 мг% или 0,3-0,4 г/л . Увеличение его в крови является показателем усиления процессов распада белка. Уровень остаточного азота является важным клиническим показателем.

Безазотистые органические вещества. В эту группу входят углеводы, жиры и продукты их распада.

Углеводы крови представлены главным образом глюкозой. Но содержание глюкозы определяют не в плазме, а в цельной крови, так как глюкоза частично адсорбируется на эритроцитах.

Концентрация глюкозы в крови у млекопитающих удерживается в очень узких границах: у животных с однокамерным желудком 0,8-1,2 г/л (85-100 мг%), а с многокамерным желудком 0,04-0,06 г/л. У птиц содержание глюкозы в крови выше, что объясняется особенностями гормональной регуляции углеводного обмена.

Кроме глюкозы в плазме крови содержатся и некоторые другие углеводы — гликоген, фруктоза, а также продукты промежуточного обмена углеводов и липидов — молочная, пировиноградная, уксусная и другие кислоты, кетоновые тела.

В крови жвачных животных присутствует больше летучих жирных кислот (ЛЖК), чем у животных других видов, это обусловлено особенностями рубцового пищеварения.

Липиды. Липиды крови подразделяют на нейтральные липиды, состоящие из глицерина и жирных кислот (моно-, ди- и триглицериды), и сложные — холестерин, его производные и фосфолипиды. В крови присутствуют также свободные жирные кислоты. Содержание общих липидов в крови может изменяться в больших пределах (например, у коров в норме колебание липидов в пределах 1-10 г/л). При увеличении содержания в крови липидов (например, после приема жирной пищи) плазма начинает заметно опалесцировать, мутнеет, приобретает молочный оттенок, а у кур при отстаивании плазмы жир может всплывать в виде толстой капли.

Минеральный состав крови. Неорганические вещества в крови могут находиться как в свободном состоянии, т.е. в виде анионов и катионов, так и в связанном, входя в структуру органических веществ. Больше всего в крови катионов К+, Na+, Ca+, Mg+, анионов Cl, бикарбонатов, фосфатов, гидроксильной группы ОН.

Концентрация минеральных веществ у животных составляет 0,9%. Они создают в крови осмотическое давление. Осмотическое давление - это сила, которая вызывает движение воды из менее концентрированных в более концентрированные растворы. Оно регулирует обмен воды между кровью и тканями. Величина его 7-8 атмосфер. Такое давление плазмы соответствует осмотическому давлению 0,9% раствора NaCl. Поэтому 0,9% раствор NaCl считается изотоническим. Соответственно растворы с меньшей концентрацией NaCl называют гипотоническими, а с большей - гипертоническими. Если поместить эритроцит в гипотонический раствор, то жидкость из раствора проникает в эритроцит, он набухает, и оболочка его разрывается. Это явление называется гемолизом. В гипертоническом растворе происходит наоборот, жидкость выходит из эритроцита, он сморщивается, и функции его нарушаются - плазмолиз. Таким же образом осмотическое давление влияет и на другие клетки организма.

Занятие № 21-22.

Тема: Физиология крови.

Цель занятия: Изучить свертывающую и противосвертывающую системы крови

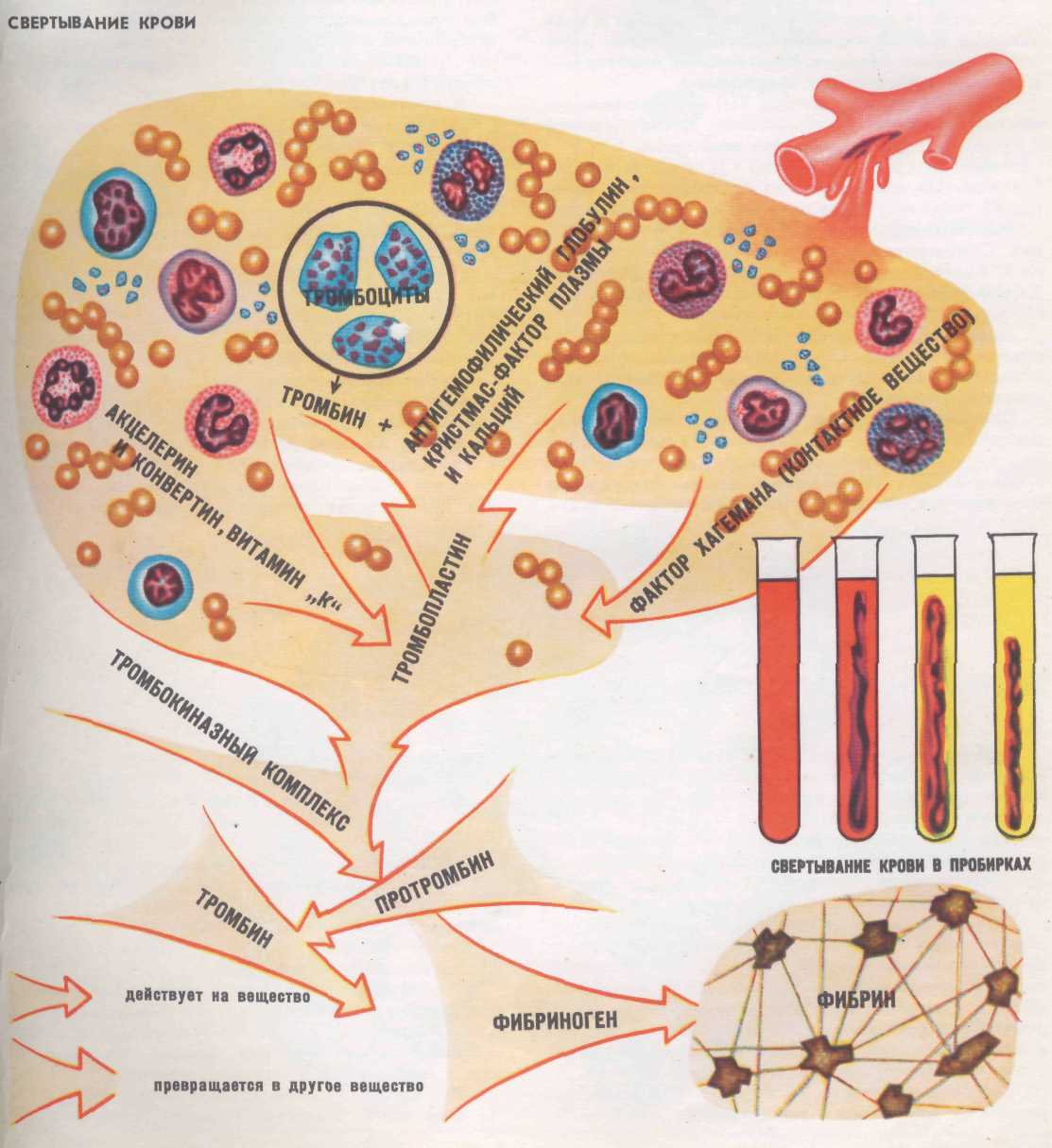

Свертывание крови - это защитная реакция организма, благодаря которой организм предохраняется от больших кровопотерь. В основе этого ферментативного процесса лежит переход белка плазмы крови фибриногена из растворимого состояния в нерастворимое - фибрин. При нарушении свертывания даже небольшое ранение может привести к смертельным кровопотерям. Динамическое единство свертывающей и противосвертывающей систем крови составляет сущность гемостаза, т.к. при пониженной способности крови к свертыванию возникают кровотечения, при повышенной — наоборот, кровь свертывается внутри сосудов, закупоривая их тромбом. Неспособность крови свертываться называется гемофилией.

Время свертывания крови у животных является видовым признаком и протекает с различной скоростью:

лошади 10-15 мин,

КРС 5-8 мин,

свиньи 3-5 мин,

собаки 2-3 мин.

Скорость свертывания крови изменяется от различных факторов. Ускоряют процесс свертывания болевые раздражения, повышение температуры, соприкосновение с шероховатой поверхностью, симпатическая нервная система, гормоны задней доли гипофиза, адреналин, половые гормоны и др.

Замедляют процесс свертывания низкая температура, тяжелые инфекции. Предотвращают процесс свертывания такие вещества, как лимоннокислый натрий, щавелевокислый натрий, гепарин, гирудин и др.

Гемостаз бывает первичный и вторичный.

Первичный гемостаз или процесс образования микроциркуляционного тромба. Образуется в мелких кровеносных сосудах с низким кровяным давлением и медленным течением крови.

При этом к внутренней поверхности сосудаподходят (прилипают) тромбоциты — кровяные пластинки, которые распластываются на этом участке, вытягивают навстречу друг другу отростки и образуют тромбоцитарную массу (тромб) из слипшихся, потерявших электрические заряды тромбоцитов. Тромбоцитарный тромб вначале рыхлый, потом он уплотняется и закрывает дефект сосуда. Склеивание, слипание тромбоцитов называется адгезией, а образование тромбоцитарной массы — агрегацией. В процессах адгезии и агрегации участвуют биологически активные вещества, выделяющиеся из тромбоцитов и из стенок кровеносных сосудов, а также поступающие сюда с кровью. Это — адреналин, норадреналин, серотонин и др.

Но при повреждении более крупных сосудов, в которых кровяное давление более высокое, тромбоцитарная масса быстро вымывается током крови, и тогда начинается новый этап гемостаза — свертывание или гемокоагуляция. Это ферментативный процесс в результате которого образуется плотный кровяной сгусток, основу которого составляют волокна фибрина — свернувшегося белка плазмы крови. Фибриновый тромб уже надежно защищает сосуд от кровотечения.

Процесс свертывания крови протекает в три фазы:

Первая фаза образование кровяного и тканевого тромбопластина (протромбиназы). В этой фазе принимают участие вещества, находящиеся в тромбоцитах, плазме крови и сосудистой стенке. Эти вещества называют факторами свертывания крови. В случае повреждения мембраны тромбоцитов (в результате адгезии или агрегации) за счёт факторов, находящихся внутри сосуда, образуется активный ферментный комплекс, который называется кровяной протромбиназой. Он образуется в течении 5-10 минут. В случае повреждения сосуда в присутствии элементов разрушенных стенок кровеносных сосудов (коллагеновые волокна, фосфолипиды мембран) в течении 5-10 сек. образуется ферментный комплекс – тканевая протромбиназа.

Таким образом, первая фаза свёртывания крови заканчивается образованием протромбиназы.

Гемофилия встречается у лошадей, собак, свиней. Кровь не свертывается при уменьшении в плазме количества ионов кальция, при заболеваниях печени.

Вторая фаза свёртывания крови заключается в том, что в присутствии протромбиназы протромбин из неактивной формы переходит в тромбин в присутствии ионов Са2+ -

Третья фаза свёртывания крови характеризуется образованием нерастворимого фибрина. Под действием тромбина растворимый белок плазмы фибриноген переходит в нерастворимую форму фибрин. Последний выпадает в осадок в виде нитей, образуя сеточку, в ячейках которой застревают форменные элементы крови, поэтому сгусток приобретает красный цвет. Он постепенно уплотняется и становится более прочным. Образуется тромб.

После третьей фазы происходит ретракция тромба, а затем фибринолиз.

Ретракция (сокращение или уплотнение фибринового тромба) сопровождается выделением из него сыворотки крови – прозрачной жидкости жёлтого цвета. По составу сыворотка подобна плазме, но в ней нет фибриногена и поэтому, она не может свёртываться.

Биологическое значение ретракции сгустка крови заключается в том, что сгусток становится более прочным и непроницаемым для крови, а также он стягивает края повреждённого сосуда, способствуя регенерации.

Фибринолиз – это процесс ферментативного растворения фибрина, в результате чего мелкие тромбы рассасываются, а в крупных образуются каналы и восстанавливается движение крови. Это явление называется канализацией тромба.

Фермент, растворяющий фибрин, называется плазмином. У здорового животного в крови находится его неактивная форма — плазминоген. Плазминоген синтезируется в печени, костном мозге, в почках. Наиболее низкая концентрация его в крови плодов и новорожденных. При беременности уровень плазминогена в крови повышается.

Выработка активаторов плазминогена усиливается под влиянием различных стимулов — адреналина, никотиновой кислоты, при физических и психических нагрузках, т.е. в тех случаях, когда повышается свертываемость крови. Активаторы плазминогена обычно адсорбируются, как и сам плазминоген, в слое фибрина, покрывающего интиму сосудов.

Кроме активаторов в крови имеются и ингибиторы, или антиплазмины, — вещества, блокирующие или разрушающие плазмин. В совокупности плазминоген вместе со своими активаторами и ингибиторами составляет фибринолитическую систему крови.

Таким образом, мы рассмотрели основные механизмы гемостаза — механизмы, благодаря которым кровь находится в кровеносных сосудах в жидком состоянии, в случае необходимости может свертываться и затем за счет фибринолиза вызывать восстановление кровотока.

Почему кровь не свертывается в кровеносных сосудах? Причин несколько.

Вещества, участвующие в свертывании крови, находятся в неактивном состоянии. Хотя небольшое количество фибрина в естественных условиях и образуется, но фибринолитическая система уравновешивает этот процесс и препятствует превышению его физиологического порога в крови.

Внутренняя поверхность кровеносных сосудов гладкая, имеет отрицательный электрический заряд, как и форменные элементы крови. Поэтому тромбоциты не прилипают к стенкам сосудов и не разрушаются.

Постоянное движение крови приводит к тому, что форменные элементы распределяются ближе к оси сосудов, а вдоль стенок струится плазма крови — это тоже предохраняет тромбоциты от разрушения. При резком замедлении или остановке движения крови вероятность ее свертывания повышается.

Клетки кровеносных сосудов продуцируют тканевые гормоны — простагландины. Простагландины препятствуют агрегации тромбоцитов, а если тромбоцитарная пробка уже образовалась, то простагландины ограничивают ее распространение на другие участки сосуда.

В крови присутствуют естественные антикоагулянты, т.е. вещества, препятствующие свертыванию крови.

Примером таких веществ служит гепарин, который тормозит свертывание крови во всех трех фазах, т.е. обладает широким спектром действия. Гепарин синтезируется в базофилах крови и в тучных клетках, находящихся в различных тканях. Много гепарина содержится в печени (это объясняет его название), в легких, в селезенке. В крови его уровень в 2—4 раза больше, чем необходимо, т.е. имеется его резерв. Вспомним, что и протромбина — предшественника тромбина — в крови тоже избыток.

Фармакологический препарат гепарина получают либо из печени животных (на мясокомбинатах), либо синтетическим путем. В медицине и ветеринарии его используют для хранения жидкой крови (чтобы она не свернулась в пробирке), при катетеризации кровеносных сосудов. Гепарин применяют также для лечения целой группы заболеваний, сопровождающихся кровоточивостью и повышенной способностью крови к свертыванию, для профилактики внутрисосудистого тромбообразования и рассасывания свежих рыхлых сгустков крови.

Свертывающая и противосвертывающая системы находятся в динамическом равновесии и взаимодействии. При преобладании свертывающей системы наблюдается повышенная свертываемость крови и может происходить образование тромбов без повреждения сосудов.

Если преобладает противосвертывающая система, наблюдается пониженная свертываемость крови и незначительные повреждения сосудов приводят к длительным кровотечениям.

Регуляция свертывания крови. Как уже было сказано, время свертывания крови является видовым признаком животных. Однако в ряде случаев это время изменяется. Если время свертывания крови увеличивается — говорят о замедлении свертывания, если укорачивается — об ускорении.

Давно известно, что у доноров, а также у людей перед операцией время свертывания крови уменьшается с 8...10 до З...4мин. Сходная реакция отмечена у студентов перед сдачей трудного экзамена. У животных при болевых раздражениях, как и у людей, также возрастает свертывающая способность крови. Поскольку во всех этих случаях повышается активность симпатической нервной системы и увеличивается выброс в кровь адреналина, то ранее полагали, что симпатический отдел нервной системы ускоряет свертываемость крови.

Однако затем оказалось, что ускорение свертывания крови происходит и при возбуждении парасимпатической нервной системы, и при введении в кровь ацетилхолина. Это позволило сделать заключение о том, что в процессе эволюции выработалась одна реакция на все воздействия — ускорение свертывания крови. Эта реакция имеет защитно-приспособительный характер, она подготавливает организм к более быстрому образованию сгустка крови при угрозе травмы.

При действии на организм любых чрезвычайных раздражителей происходит рефлекторный выброс в кровь из стенок кровеносных сосудов большого количества факторов свертывания и повышается содержание тромбина.

Большую роль в ускорении свертывания крови играет адреналин. При повышении содержания адреналина в крови из стенок кровеносных сосудов выделяется тромбопластин, который быстро превращается в кровяную протромбиназу.

Важно отметить, что у здоровых людей и животных при всех случаях ускорения свертывания крови одновременно увеличивается активность фибринолитической системы, что предупреждает коагуляцию и образование тромбов, когда в этом нет необходимости, и способствует растворению уже образовавшегося фибрина.

Через некоторое время после ускорения свертывания крови наступает замедление. Это проявляется в удлинении времени образования сгустка крови. Считается, что уменьшение свертываемости крови является вторичным явлением, оно обусловлено израсходованием факторов свертывающей системы крови. Например, во время продолжительных родов или операций есть реальная угроза полной потери коагулирующих свойств крови.

Таким образом, в организме существуют как свертывающие, так и противосвертывающие механизмы.

К свертывающим механизмам относят все факторы, принимающие участие в свертывании крови, — плазменные, тромбоцитарные, сосудистые и др.

Противосвертывающая система включает две системы: всегда находящиеся в крови естественные антикоагулянты — антитромбопластины, антитромбины, плазминоген и другие вещества, взаимодействующие с постоянно образующимся тромбином;

рефлекторная, включающаяся при образовании большого количества тромбина. В кровеносных сосудах имеются рецепторы, чувствительные к повышенному уровню тромбина. Возбуждение этих рецепторов приводит к выделению в кровь антикоагулянтов и активаторов фибринолитической системы.

Занятие № 23-24.

Тема: Физиология кровеносных сосудов.

Цель занятия:

1. Изучить особенности движения крови по кровеносным сосудам.

Регуляция просвета кровеносных сосудов и кровяного давления.

Регуляция просвета кровеносных сосудов и кровяного давления.