- •Аграрно-технологический факультет

- •Физиология и этология животных

- •Часть I

- •Методические указания

- •1. Методы и методологический принцип изучения физиологии.

- •2. Гомеостаз. Принципы нервно-гуморальной регуляции физиологических функций организма.

- •Регуляция гомеостаза:

- •Раздражители, их классификация.

- •Классификация раздражителей.

- •2. Биопотенциалы.

- •Нервные волокна и их свойства.

- •Распространение нервного импульса в немиелинизированном (а) и миелинизированном (б) нервном волокне:

- •Проведение возбуждения в нервном волокне

- •Механизм передачи электрического сигнала через химический синапс

- •Синапсы на поверхности нейрона Передача нервного импульса в синаптических связях:

- •Свойства синапсов

- •1. Морфофункциональные особенности мышечной ткани.

- •2.Виды сокращения мышц.

- •3.Условия, улучшающие работу мышц.

- •1. Методы исследования функций коры больших полушарий.

- •2.Роль ретикулярной формации в функции головного мозга.

- •1. Отличительные особенности симпатического и парасимпатического отделов нервной системы.

- •2. Основные эффекты раздражения симпатических и парасимпатических нервов.

- •Нервная регуляция вегетативных функций.

- •Нервная регуляция вегетативных функций:

- •1.Гипоталамо-гипофизарная система.

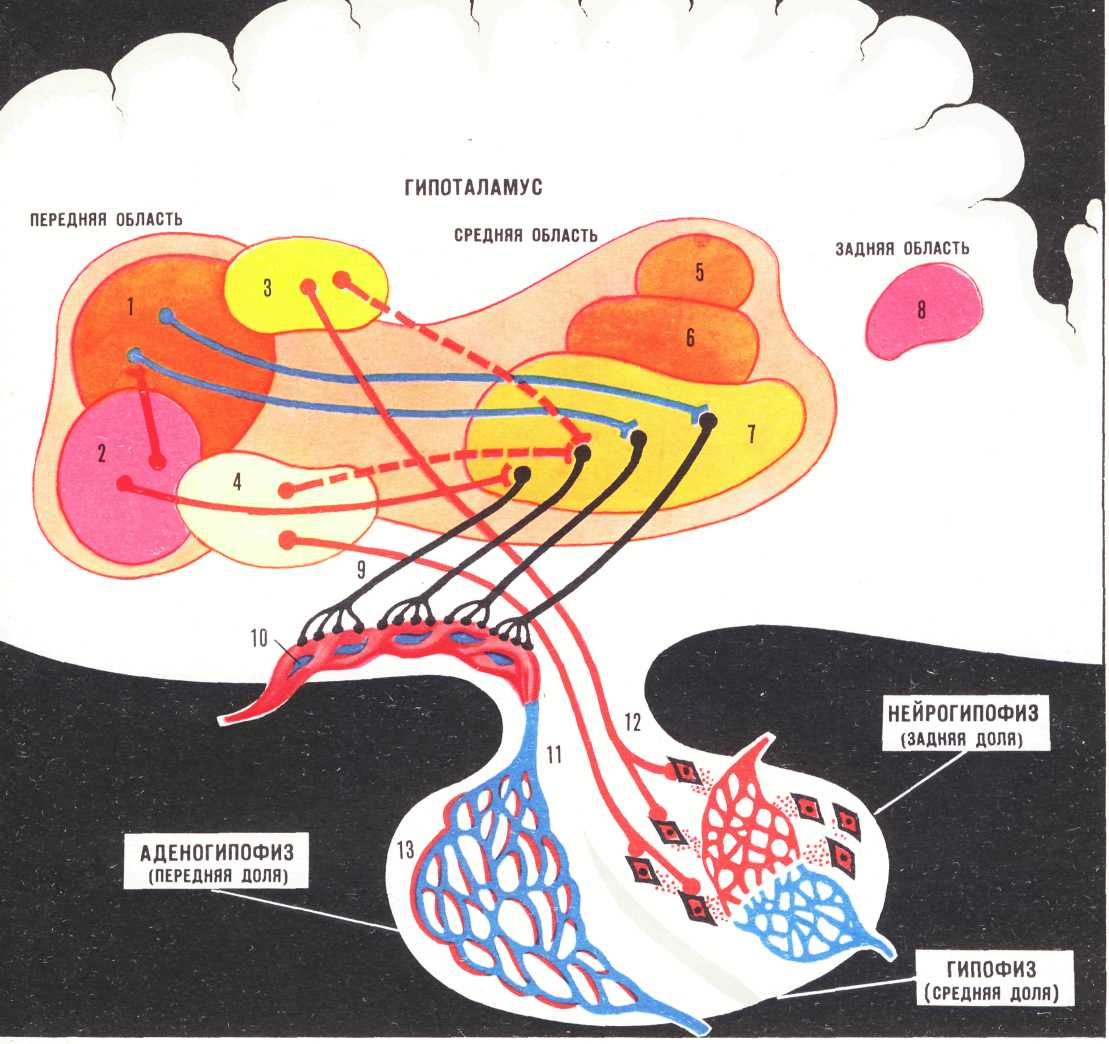

- •Функциональная связь ядер гипоталамуса с гипофизом:

- •2. Нейрогуморальный механизм регулирования различных функций организма.

- •Роль гонадотропных и овариальных гормонов в регуляции полового цикла у самок.

- •Механизм действия гонодотропных и овариальных гормонов в регуляции полового цикла у самок:

- •Функциональная значимость гормонов щитовидной железы.

- •2. Функциональная значимость гормонов надпочечниковых желёз.

- •Регуляция функции надпочечниковых желёз.

- •1. Анализаторы. Общие свойства. Кожный анализатор.

- •Морфофункциональные особенности зрительного анализатора:

- •Морфофункциональные особенности слухового анализатора:

- •Свойства сердечной мышцы.

- •Механизм проведения нервного импульса в сердце.

- •Экг и её значение.

- •Регуляция сердечной деятельности

- •Регуляция сердечной деятельности:

- •Состав и физико-химические свойства крови.

- •1. Изучить особенности движения крови по кровеносным сосудам.

- •Зависимость скорости кровотока от сечения сосудов

- •Регуляция просвета кровеносных сосудов и кровяного давления.

- •Капиллярное кровообращение

- •Группы крови и их особенности у животных.

- •Список использованной литературы

Функциональная связь ядер гипоталамуса с гипофизом:

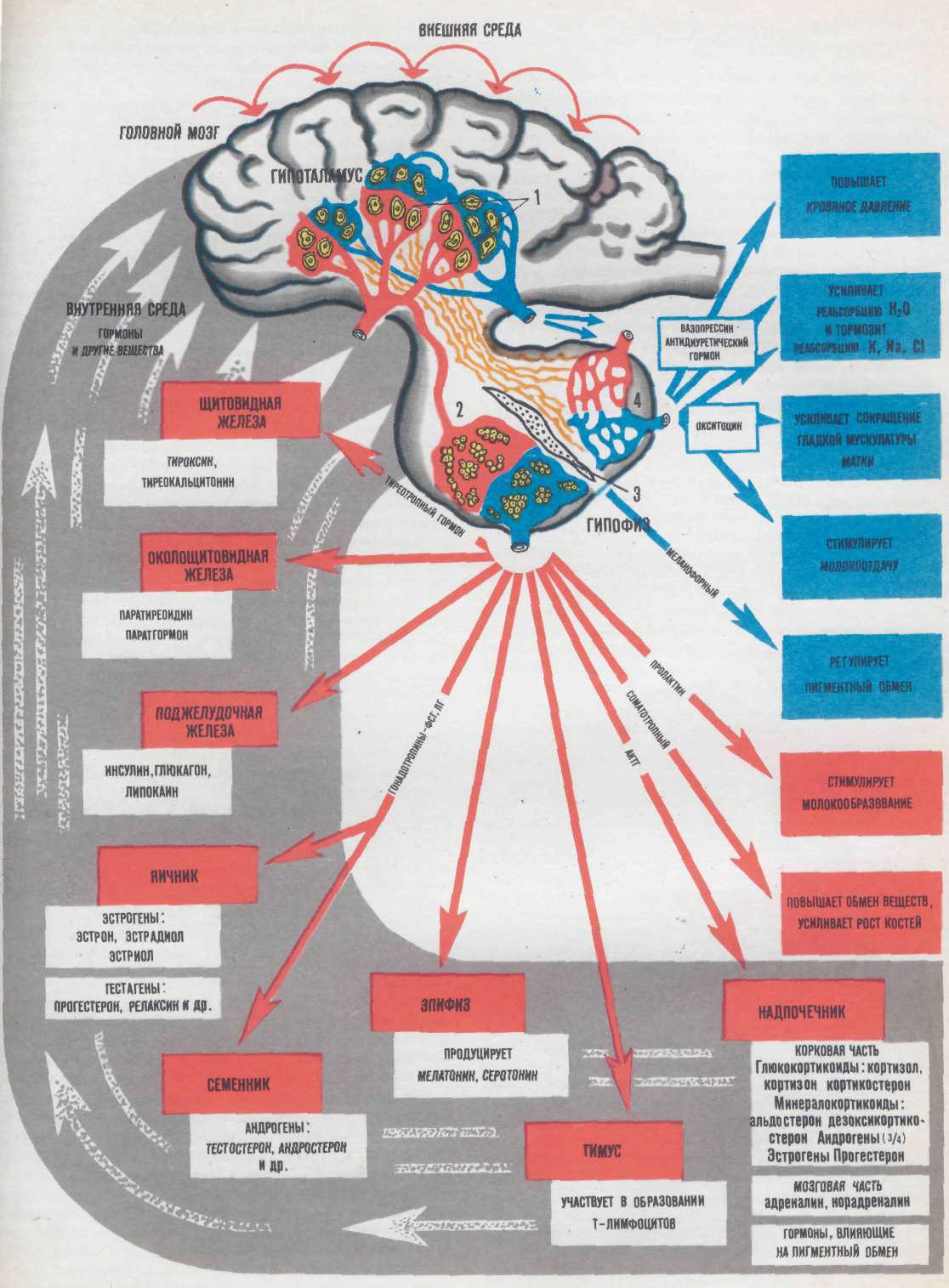

2. Нейрогуморальный механизм регулирования различных функций организма.

Организм с внешней средой связан через рецепторы, проводниковую нервную систему, нервные центры спинного и головного мозга. Внутренняя среда организма постоянно посылает сигналы в центральную нервную систему, давая специализированную информацию о процессах, протекающих во внутренних органах. В соответствии с состоянием нервнорецепторного аппарата и нервных элементов коры реакция организма на одни и те же раздражители может быть неодинаковой.

Наряду с нервной системой в регуляции различных функций участвуют гормоны, медиаторы — вещества, образуемые в синапсах при участии ферментов, а также нейросекрет клеток ядер гипоталамуса 1. Нейрогуморальная система осуществляет слаженную работу организма.

Нейросекреты — физиологически активные вещества, которые образуются в клетках гипоталамических ядер, поступают в кровь; с током крови переносятся в переднюю и среднюю доли гипофиза и регулируют их функцию. Нейросекреты относятся к пептидам с небольшой молекулярной массой; не обладают видовой специфичностью, легко проникают через стенку капилляра и поверхностные мембраны клеток «мишеней», находящихся в аденогипофизе.

Нейросекреты гипоталамических ядер называют релизинг-факторами, или релизинг-гормонами. Из тканей гипоталамуса выделено 7 релизинг-факторов, которые стимулируют синтез гормонов, и 3 — тормозящих образование гормонов.

Нейрогормоны гипоталамуса, которые усиливают синтез и выделение гипофизарных гормонов, называют либеринами, а тормозящие их продукцию - статинами.

К либеринам относятся: тиреолиберин, кортиколиберин, люлиберин, фоллиберин, пролактолиберин, соматолиберин и меланолиберин, а к статинам — соматостатин, пролактостатин и меланостатин.

Клетки аденогипофиза, регулирующие действие нейросекретов гипоталамуса, названы тропоцитами.

Клетки, которые реагируют на тиреолиберин, названы тиреотропоцитами, а синтезируемый ими гормон называется тиреотропным гормоном. Аналогично названы и другие нейросекреты, тропоциты и вырабатываемые ими гормоны:

кортиколиберин – кортикотропоциты - кортикотропный гормон;

люлиберин и фоллиберин - гонадотропоциты - лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны;

пролактолиберин - лактотропоциты - пролактин (лактогенный гормон);

соматолиберин - соматотропоциты - соматотропный (гормон роста);

меланолиберин - меланотропоциты - меланоцитостимулирующий (меланофорный гормон).

Соматостатин тормозит функцию соматотропоцитов, пролактостатин - лактотропоцитов и меланостатин - меланотропоцитов.

Гипофиз функционально связан со всеми периферическими железами внутренней секреции регулирует их функцию и в то же время по принципу обратных связей отвечает определенной реакцией на происходящие в них изменения.

Аденогипофиз 2 вырабатывает тиреотропный гормон, который регулирует функцию щитовидной железы. Повышенная продукция тироксина щитовидной железы и других гормонов тормозит тиреотропную функцию гипофиза (обратная связь). Аденогипофиз регулирует также функцию эпифиза, околощитовидной и поджелудочной желез. Гипоталамус и гипофиз взаимосвязаны с эпифизом. Передней долей гипофиза вырабатывается аденокортикотропный гормон (АКТГ), регулирующий функцию надпочечников; соматотропный, усиливающий обмен веществ, рост костей; регулирует и половые процессы, вырабатывая гонадотропные гормоны; продуцируя гормон пролактин, стимулирует синтетические процессы в молочной железе.

Тимус обеспечивает иммунологическую защиту. Его гормон тимозин стимулирует развитие и поступление в кровь стволовых клеток из костного мозга, а затем их функциональную дифференцировку с образованием Т-лимфоцитов, участвующих в отторжении омертвевших тканей и трансплантатов. Активация островков Лангерганса сопровождается интенсивным синтезом инсулина, глюкагона и липокаина, участвующих в регуляции сахарного и жирового обмена. Под влиянием гипофиза обеспечивается функция околощитовидной железы, которая продуцирует паратгормон, участвующий в создании водно-солевого равновесия в организме.

Средняя доля гипофиза 3 вырабатывает меланофорный гормон, который регулирует пигментный обмен.

Задняя доля гипофиза — нейрогипофиз 4 — вырабатывает вазопрессин — гормон антидиуретического действия (АДГ). В нейрогипофиз нейросекрет (релизинг-фактор) поступает по нервным путям из клеток ядер гипоталамуса, а затем с током крови достигает почек, усиливает реабсорбцию воды и таким образом регулирует осмотическое давление крови.

На фильтрационно-реабсорбционную функцию почек влияет гормон окситоцин. Он также участвует в процессах молокообразования и молоковыделения, повышает тонус гладкомышечных волокон матки.

Велика роль в едином регуляторном процессе и других факторов — продуктов обмена веществ, витаминов, растительных эстрогенов, фитонцидов, макро- и микроэлементов.

Занятие № 10-11.

Тема: Физиология ЖВС.

Цель занятия:

Роль гонадотропных и овариальных гормонов в регуляции полового цикла у самок.

Плацента и жёлтое тело, как ЖВС. Функциональная значимость.