- •Введение:

- •Задание на проектирование (реконструкцию) помещения фермы, утвержденное преподавателем

- •Ветеринарно-гигиеническое и хозяйственно-экономическое обоснование отдельных параметров при строительстве и эксплуатации помещений для животных

- •3.1 Ветеринарно-гигиенические требования к оценке территории фермы

- •3.2 Генеральный план и основные требования к нему

- •3.3 Строительные материалы и требования к ним

- •3.4 Внутреннее оборудование помещения

- •3.5 Ветеринарно-гигиенические обоснование показателей микроклимата

- •3.5.1 Температура

- •3.5.2. Влажность

- •3.5.3 Подвижность и охлаждающая способность воздуха

- •3.5.4 Пылевая загрязненность и микробная обсемененность воздуха

- •3.5.5 Аэроионизация

- •3.5.6 Шум и звукоизоляция

- •3.5.7 Вредно действующие газы

- •3.6 Естественная и искусственная освещенность, уф- и ик-облучение

- •3.6.1 Обоснование естественной и искусственной освещенности воздуха

- •3.6.2 Расчет светового коэффициента, количества и расположения оконных проемов, электроламп

- •3.6.3 Источники и режимы уф- и ик-облучения

- •3.7 Вентиляция и ее устройство

- •3.8 Обоснование и расчет теплового баланса для неотапливаемого помещения

- •3.9 Навозоудаление

- •3.10 Наличие ветеринарно-санитарных объектов

- •3.11 Ветеринарно-санитарные требования к качеству воды

- •3.12 Гигиена кормов и кормление животных

- •Гигиенические мероприятия по ветеринарной защите фермы и обеспечение охраны природы

- •Заключение

- •Список используемой литературы

3.9 Навозоудаление

На фермах крупного рогатого скота удаление и транспортирование навоза за пределы животноводческих помещений следует осуществлять, как правило, механическими способами с помощью скреперных установок, скребковых транспортеров, бульдозеров. В обоснованных случаях при откорме поголовья на жоме или барде допускается гидравлическое удаление навоза с вентиляцией каналов.

Возможно также накопление навоза под решетчатым полом помещения для содержания скота с последующим его вывозом на поля мобильным транспортом.

При содержании скота на откормочных площадках навоз из-под навесов и с выгульно-кормовых площадок удаляют мобильными средствами.

Система уборки навоза и транспортировка его за пределы помещения должна обеспечивать чистоту помещений для содержания животных, проходов и ограждений, быть удобной в эксплуатации и не требовать больших затрат труда на управление, ремонт и санитарно-профилактическую обработку.

Проектирование систем удаления, обработки и подготовки к использованию навоза осуществляют с учетом требований НТП 17-99.

Навозохранилища – это сооружения, предназначенные для складирования навоза и приготовления из него органического удобрения. В хозяйствах оборудуют наземные, полузаглубленные, заглубленные, а также открытые и закрытые. Применяют два способа хранения навоза: анаэробный и аэробно-анаэробный. При первом способе навоз укладывают плотно и все время увлажняют его. При участии анаэробных микроорганизмов осуществляются процесс брожения, и температура навоза достигает 25-300С. При втором способе навоз укладывают рыхло слоем 2,0-2,5м, где в течение 4-7сут происходит бурное брожение при участии аэробных микроорганизмов. Температура в массе навоза достигает 60-700С, в таких условиях большинство бактерий, в том числе и патогенных, и зародышей гельминтов погибает. По истечении 5-7 сут штабель уплотняется, и доступ воздуха в навоз прекращается.

Сельскохозяйственные животные часто поражаются заболеваниями, вызываемыми паразитическими червями - гельминтами. Из-за пораженности животных гельминтами наша страна ежегодно недополучает не менее 10% продукции животноводства и, в первую очередь, молока и мяса. Снизить степень пораженности животных гельминтами и болезнетворными бактериями можно лишь при внедрении в практику мер, профилактирующих возможность заражения.

Обычно гельминтами животные заражаются, заглатывая с кормом или водой их яйца-личинки, которые попадают во внешнюю среду с калом животных. Вот почему уничтожение их в навозе перед использованием его в качестве удобрения, особенно на пастбищах и полях, предназначенных под кормовые культуры, имеет большое профилактическое значение.

Методы дегельминтизации "твердого" подстилочного навоза разработаны еще в тридцатых годах нашего столетия. Яйца и личинки гельминтов не переносят температуру свыше 40°, и в течение примерно минуты погибают при температуре 60°. Вот почему был предложен метод биометрической дегельминтизации навоза, учитывающий способность "твердого" навоза домашних животных к самонагреванию.

В последние годы, в связи с получением в хозяйствах не только "твердого", но и жидкого навоза, вопрос о его дегельминтизации возник вновь и только начинает изучаться.

Разбавление навоза водой перед хранением или во время хранения в соотношении 1:10 увеличивает период выживаемости патогенных бактерий более чем в три раза.

Длительные периоды выживаемости микрофлоры в жидком навозе, зараженном возбудителями заболеваний, указывают на то, что даже после длительного хранения сохраняется потенциальная опасность инфекции. Масштаб ее зависит, в первую очередь, от санитарного состояния поголовья, быстроты установления пораженности скота какой-либо инфекционной болезнью, оперативности и действенности противоэпизоотических мероприятий.

Применяемые методы обеззараживания навоза не должны снижать качества навоза как удобрения и отрицательно влиять на плодородие и биологические процессы в почве.

Для обеззараживания жидкого навоза используют химический, термический, биологический и механический способы обработки.

1) Химический способ. Химические вещества целесообразно применять для изменения рН среды жидкой фракции навоза, а также в борьбе с запахом. Например, при аэробной обработке навозной массы, по данным исследований, проведенных в Швейцарии, в нее достаточно добавить сульфат аммония в концентрации 14 кг/м3 для нейтрализации сероводорода и почти всех производных азота. Сульфат аммония можно засыпать и в навозожижесборники, расположенные в животноводческих зданиях.

2) Термический способ. Используют против возбудителей заболеваний и их спор. Однако, широкое распространение они могут получить тогда, когда будут созданы экономичные тепловые условия.

3) Биологический способ. Наиболее совершенный способ обработки жидкого навоза. При этом возможны два варианта - анаэробная и аэробная обработки. При аэробной обработке выделяется меньше зловонных газов, чем при анаэробной.

Однако в первом случае для окисления навоза требуются большие площади (1 га на 200 коров). Чтобы избежать этого, используют различные механические системы для введения кислорода - аэробные ямы, лагуны, окислительные каналы, бункера с аэрацией под давлением и т.д.

При выборе технологии обработки и соответствующего оборудования важно знать состав экскрементов и их основные характеристики: потребность в кислороде, количество твердых и летучих веществ, запах и др.

Системы навозоудаления оказывают серьезное влияние на микроклимат в коровнике. Установка такой системы, способствуют снижению заболеваемости животных, сокращению трудо- и энергозатрат на комплексе. А, следовательно, и увеличению эффективности производства предприятия.

Это факт: система навозоудаления - жизненная необходимость!

Жидкий навоз можно использовать несколькими способами:

1) вносить в почву мобильными цистернами, оборудованными специальными разбрасывателями;

2) подавать на поле насосами по трубам и вносить с поливной водой;

3) разделив навоз на твердую и жидкую фракции, раздельно вносить их и т.п.

Жидкий навоз при хранении легко расслаивается и, если некоторое время его не перемешивать, на поверхность всплывут солома и мякина, а такие тяжелые частицы, как силос и почва, осядут на дно. В хранилищах обычного размера толщина всплывающего слоя за месяц увеличивается примерно на 10 см и к концу стойлового периода достигает 70 см. поэтому перед забором навоза из хранилища его нужно тщательно перемешивать.

Известны три способа перемешивания бесподстилочного навоза: механический (крестообразными, решетчатыми и лопастными мешалками), гидравлический (гидромониторами) и пневматический (компрессорами).

Так как мешалки хорошо перемешивают навоз в небольших хранилищах (емкостью до 250 м3), принимаем в нашем случае для перемешивания жидкого навоза в навозоприемнике решетчатую мешалку.

Навоз - ценное органическое удобрение, состоящее из твердых и жидких выделений животных, поэтому после обеззараживания (сбраживания) вносим его в почву мобильными цистернами.

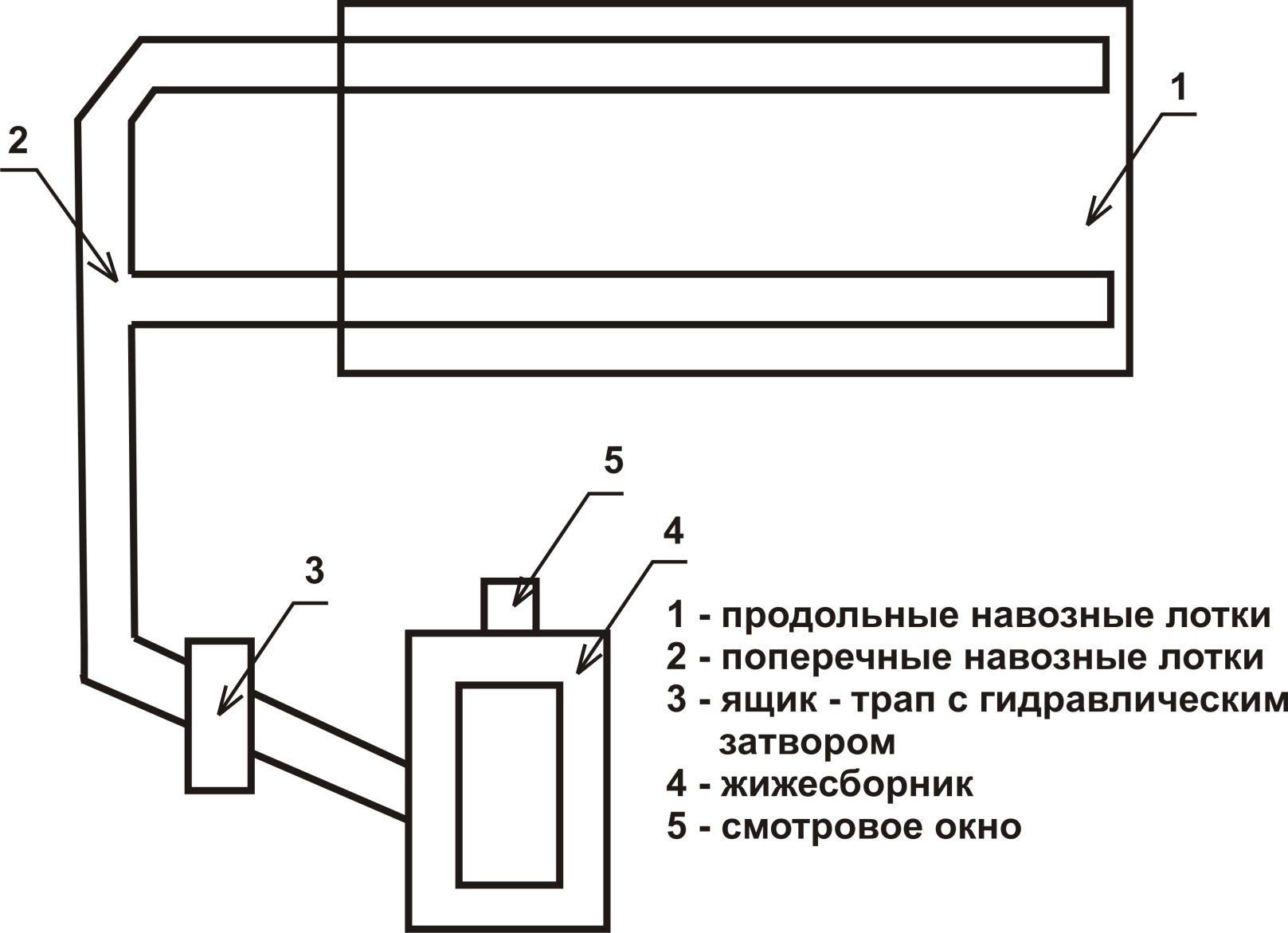

Рис. 5. Схема навозоудаления

Расчет выхода навоза:

От одной коровы получается 35 кг фекалий и 20 кг мочи в сутки.

В качестве подстилочного материала я использую солому – 1,5 кг ежедневно.

Количество навоза за 1 год:

Q=D(gk+gm+П)*N;

Q=D(gk+gm+gв);

Q=D*N*(gk+ gm), где:

П – суточная норма подстилки на голову (кг);

N – число животных в помещении;

D – продолжительность накопления навоза;

gk – количество кала от 1 животного в сутки (кг);

gm – количество мочи от 1 животного в сутки (кг);

gв – количество воды от 1 животного в сутки (кг);

N – 122 головы в помещении;

Рассчитаем количество навоза на 1 животное в сутки:

Qкоровы=D(gk+gm+П)*N = 1*(35+20+1,5)*82 = 4 633 кг;

Qнетели=D(gk+gm+П)*N = 1*(20+7+1,5)*33 = 940,5 кг;

Qтелята=D(gk+gm+П)*N = 1*(2+5+0,5)*7 = 52,5 кг.

Рассчитаем количество навоза на 1 животное за пол года и год:

Qкоровы0,5года=D*Qкоровы = 186 * 4 633 = 847 889 кг;

Qкоровы1год= D*Qкоровы = 365 * 4 633 = 1 691 045 кг;

Qнетели0,5года=D * Qнетели = 186 * 940,5 = 172 111,5 кг;

Qнетели1год= D * Qнетели =365 * 940,5 = 343 282,5 кг;

Qтелята0,5года=D * Qтелята = 186 * 52,5 = 9607,5кг.

Qтелята1год= D * Qтелята = 365 * 52,5 = 19 162,5 кг.

Площадь навозохранилища:

F= ,

где:

,

где:

F – площадь навозохранилища (м 2 );

N – число животных;

g – масса навоза от одного животного в сутки (кг);

n – предполагаемая продолжительность хранения навоза (сут);

h – высота навозохранилища (м);

y – объемная масса навоза (кг/м3).

F= = = 25 301 м 2

= = 25 301 м 2

Таким образом суммарная площадь навозохранилища составит 25 тысяч квадратных метров. Считаю целесообразным разбить эту площадь на 4 навозохранилища, размерами 25x250 м.