- •1. Написать латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. Дать товарное определение сырья.

- •6. Дать заключение о подлинности и качестве сырья.

- •8. Ознакомиться с препаратами, получаемыми из лекарственного сырья.

- •Основные отличия подорожника большого от других видов подорожника

- •1. Написать латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. Дать товарное определение сырья.

- •6. Дать заключение о подлинности и качестве сырья.

- •7. Ознакомиться с препаратами, получаемыми из лекарственного сырья.

- •1. Написать латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. Дать товарное определение сырья.

- •6. Дать заключение о подлинности и качестве сырья.

- •7. Ознакомиться с препаратами, получаемыми из лекарственного сырья.

- •1. Написать латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. Дать товарное определение сырья.

- •3. Ознакомиться с препаратами, получаемыми из лекарственного сырья.

Задание 1. Качественные реакции на полисахариды

Проведите предложенные качественные реакции, результаты экспериментов запишите в тетрадь.

№ |

Вещество |

Реактив |

Результат реакции |

|

|

|

|

Реакция на крахмал с раствором йода

При нанесении на порошок или срез корня 2–3 капли раствора йода наблюдается сине-фиолетовое окрашивание.

Реакция на целлюлозу с раствором йода

На порошок целлюлозы наносят пипеткой каплю раствора йода. Целлюлоза окрашивается раствором йода в желтый или коричневый цвет.

Реакция на слизи со щелочью

При смачивании порошка или среза корня (алтея) раствором едкого натра появляется желтое окрашивание.

Реакция на слизи с тушью (с порошком семян льна)

Семена льна измельчают и помещают на предметное стекло в каплю туши (разведенную водой 1 : 10), тщательно перемешивают и накрывают покровным стеклом. На темно-сером (почти черном) фоне выделяются белыми пятнами клетки со слизью.

Реакция на инулин

а) проводят реакцию с раствором йода для доказательства отсутствия крахмала;

б) на поперечный срез корня или корневища (одуванчика, девясила, цикория) наносят пипеткой 2–3 капли 20 % спиртового раствора α-нафтола и каплю концентрированной серной кислоты. С течением времени появляется фиолетовая окраска.

Задание 2. Анализ сырья «Корни алтея», «Трава алтея».

1. Написать латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. Дать товарное определение сырья.

2. Изучить производящее растение по гербарию, выделить диагностические признаки растения и записать их в дневнике. Отличия от примесей (хатьма тюрингенская).

3. Провести макроскопический анализ сырья. Результаты записать в дневнике.

4. Провести качественные реакции с порошком или на изломе корня на слизь и крахмал; на одревеснение (с порошком) с флороглюцином и соляной кислотой (ярко-красное окрашивание лубяных волокон свидетельствует о том, что корни деревянистые, сырье некачественное).

5. Провести микроскопический анализ корня алтея.

6. Изучить статью «Корни алтея» в ГФ XI и сравнить с полученными данными. Обратить внимание на оценку качества сырья (по какому БАВ проводится стандартизация). Ознакомиться с числовыми показателями, указать дефекты сырья, обнаруженные при внешнем осмотре.

7. Дать заключение о подлинности и качестве сырья.

8. Ознакомиться с препаратами, получаемыми из лекарственного сырья.

Медицинское применение

Большое содержание слизи обуславливает применение алтея лекарственного при заболеваниях органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Водные вытяжки из алтейного корня обладают обволакивающими, защитными, противовоспалительными, мягчительными свойствами, а также оказывают отхаркивающее и некоторое обезболивающее действие. Растительные слизи покрывают слизистые оболочки тонким слоем, который удерживается на них в течение длительного времени и тем самым предохраняет слизистые оболочки от дальнейшего раздражения. В результате этого облегчается самопроизвольная регенерация поврежденных тканей, уменьшается воспалительный процесс.

Согласно перечисленным свойствам алтейный корень применяют в первую очередь при, ларингитах, трахеитах, острых и хронических бронхитах, бронхопневмониях и бронхиальной астме. Слизистый отвар алтейного корня, стекая по задней стенке глотки, смачивает голосовые связки и может проникать в трахею, смягчая твердые налеты и способствуя заживлению пораженных слизистых оболочек. Кроме того, корень алтея широко применяют в гастритах, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки.

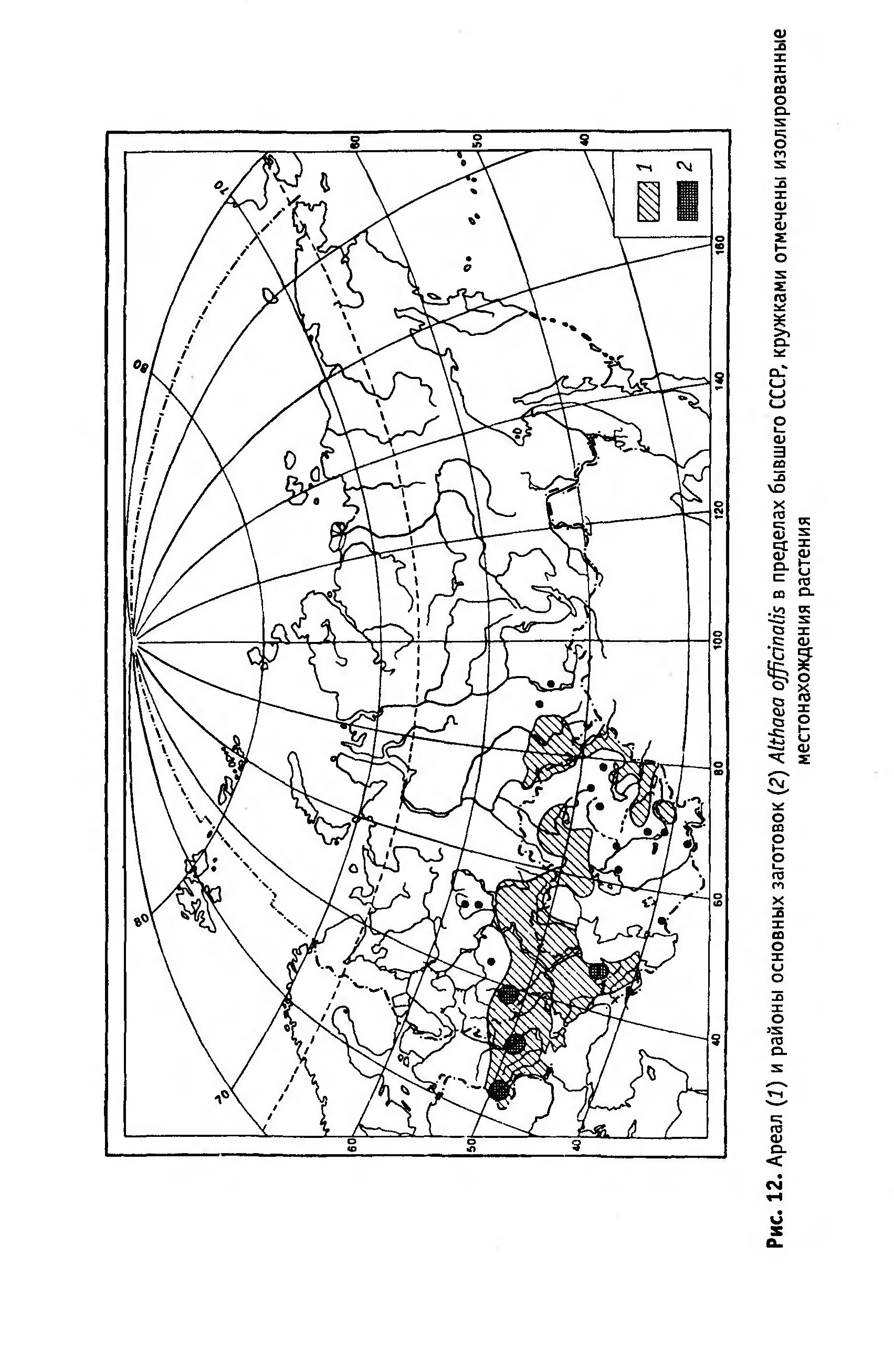

Заготовку сырья ведут от алтея лекарственного (Althaea officinalis) и алтея армянского (Althaea armeniaca).

Внешние признаки

Корни алтея неочищенные. Корни почти цилиндрической формы или расщепленные вдоль на 2–4 части, толщиной до 2 см. Поверхность продольно-морщинистая, серовато-бурая. На поверхности имеются темные точки – следы от отпавших или отрезанных мелких корней. Излом в центральной части зернисто-шероховатый, снаружи волокнистый, белый, желтовато-белый или сероватый. При разламывании корень пылит из-за большого содержания крахмала Запах своеобразный. Вкус сладковатый

Корни алтея очищенные представляют собой очищенные от пробки корни почти цилиндрической формы или расщепленные вдоль на 2–4 части, толщиной до 2 см, продольно-бороздчатые с отслаивающимися длинными, мягкими лубяными волокнами и темными точками – следами от отпавших или отрезанных мелких корней.

Трава алтея. Сырье представляет собой неодревесневшие побеги с частично осыпавшимися цельными или изломанными листьями, цветками, бутонами и плодами различной степени зрелости. Стебли округлые, продольно-прерывисто-борозчатые, опушенные, длиной до 120 см, толщиной до 8 мм, серовато-зеленые. Листорасположение очередное. Верхние листья – яйцевидные, заостренней, нижние и средние листья более крупные широкояйцевидные или сердцевидные, 3–5 лопастные, опушенные с обеих сторон, бархатистые. Цветки по нескольку в пазухах верхушечных листьев. Чашечка из пяти чашелистиков, сросшихся на ⅓, неопадающая с подчашием из 8–12 линейных, сросшихся у основания прицветников. Лепестки звездчатого венчика длиной 10–20 мм, обратнояйцевидные, на верхушке неглубоко выемчатые, у основания, суженные в ноготок. Плод – дробный дисковидный калачик из 15–25 плодиков-семянок Цвет стеблей – серовато-зеленый, лепестков – бледно-розовый, незрелых плодов серовато-коричневый Запах слабый. Вкус слегка слизистый, горьковатый.

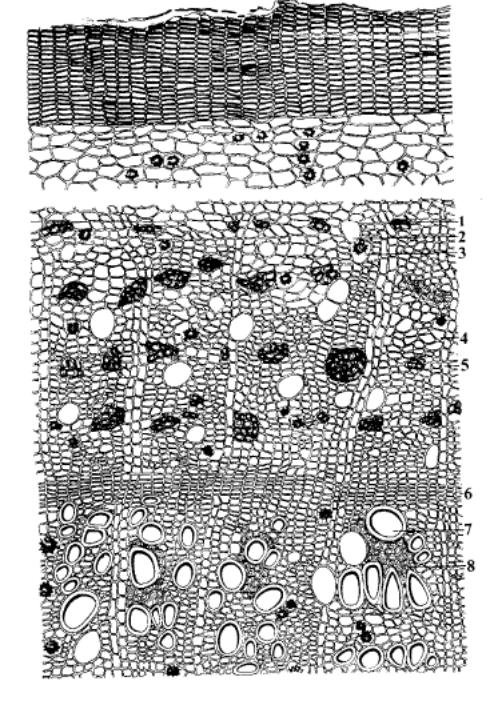

Микродиагностические признаки

1) в коре находятся многочисленные тангентально вытянутые группы лубяных волокон, расположенные прерывистыми концентрическими поясами.

2) более мелкие волокна разбросаны в древесине.

3) сердцевинные лучи одно-, реже двухрядные.

4) в паренхиме видны многочисленные крупные клетки со слизью, находящиеся как в коре, так и в древесине (в воде слизь растворяется, поэтому клетки кажутся пустыми и бесцветными).

5) клетки паренхимы заполнены крахмальными зернами, встречаются мелкие друзы оксалата кальция

Рис. Поперечный срез корня алтея лекарственного

1 – лубяные волокна;

2 – клетка со слизью;

3 – друза;

4 – паренхима с крахмальными зернами;

5 – сердцевинные лучи;

6 – камбий;

7 – сосуды;

8 – трахеиды с ощущением слизистости.

Задание 3. Анализ сырья «Листья подорожника большого»

1. Написать латинские и русские названия сырья, производящего растения и семейства. Дать товарное определение сырья.

2. Изучить производящее растение по гербарию, выделить диагностические признаки растения и записать их в дневнике. Изучить примеси к листу подорожника большого.

3. Провести макроскопический анализ сырья.

4. Провести микроскопический анализ листа подорожника. Микрокартину зарисовать (аномоцитные устьица, простые многоклеточные волоски, головчатые волоски на 1-клеточной ножке с 2-клеточной головкой и на многоклеточной ножке с 1-клеточной головкой; розетка у основания волоска). Сравнить с особенностями строения простых волосков у подорожников среднего и ланцетного.

5. Изучить статью «Листья подорожника большого» в ГФ ХI и сравнить с полученными данными. Ознакомиться с числовыми показателями, указать дефекты сырья, обнаруженные при внешнем осмотре. Обратить внимание на оценку качества сырья (по какому БАВ проводится стандартизация).

6. Дать заключение о подлинности и качестве сырья.

7. Ознакомиться с методикой качественного определения полисахаридов в листьях подорожника.

8. Ознакомиться с препаратами, получаемыми из лекарственного сырья.

Медицинское применение

Настой из листьев подорожника усиливает активность мерцательного эпителия дыхательных путей, что ведет к усилению секреции бронхиальной слизи, вследствие чего мокрота разжижается и облегчается ее выделение при кашле. И применяется как отхаркивающее средство при бронхитах, коклюше, бронхиальной астме, туберкулезе. Сок из свежих листьев подорожника эффективен при хронических гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с нормальной и пониженной кислотностью желудочного сока. Наличие фитонцидов в растении обуславливает антимикробное действие препаратов. Свежий сок способствует остановки кровотечения, быстрому очищению и заживлению ран. Кроме того, при гнойных ранах, фурункулезе хорошо промытые свежие листья используют в виде компрессов.

Вместе с подорожником большим часто растут другие виды подорожников более или менее сходные с ним.

Подорожник наибольший (Plantago maxima) – все растение очень крупное, листья более или менее волосистые, черешки почти равны пластинке, пушисто-волосистые, колос густой, толстый, венчик серебристо-белый. Листья при сушке чернеют.

Подорожник средний (Plantago media) листья с обеих сторон волосистые, на верхушке заостренные, у основания – широко клиновидные, на коротких черешках, иногда почти сидячие. Колос густой, венчик серебристо-белый.

Подорожник ланцетный (Plantago lanceolata) имеет ланцетовидные, неяснозубчатые листья, с 3–5 выступающими снизу жилками, черешки значительно короче пластинки, колос густой, короткий, к верхушке суженный, венчик буроватый.

Подорожник степной (Plantago stepposa) имеет листья удлиненно-эллиптические или ланцетные, в 2,5–5 раз длиннее своей ширины, густо-волосистые, черешок равен пластинке или в 2–3 раза короче ее. Венчик серебристо-белый.

Внешние признаки

Цельные листья широкояйцевидные или широкоэллиптические, цельнокрайние или слегка зубчатые, с 3–9 продольными дугообразными расходящимися жилками. В местах обрыва черешков видны нитевидные остатки жилок. Длина листьев с черешком до 24 см, ширина 3–11 см. Цвет зеленый или буровато-зеленый. Запах слабый. Вкус водного извлечения слабо-горьковатый.

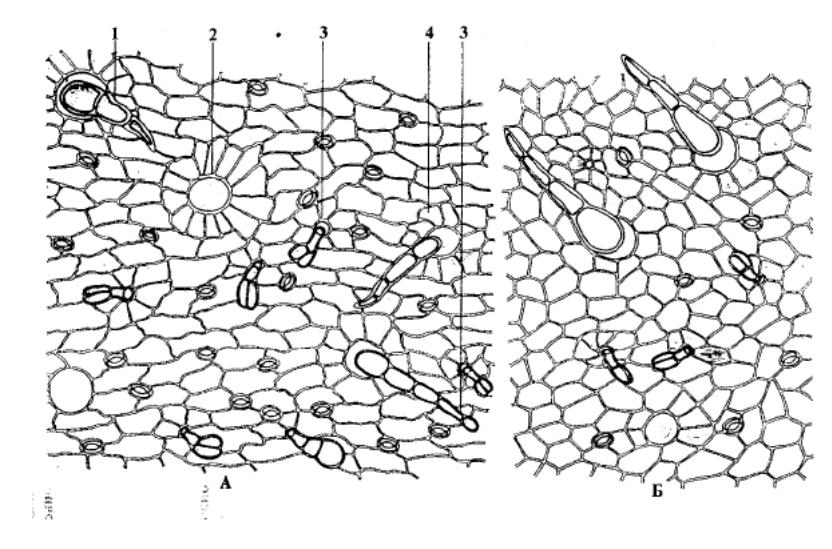

Микродиагностические признаки

1) клетки эпидермиса верхней стороны листа – многоугольные с прямыми стенками, нижней – слабоизвилистые; в местах прикрепления волосков клетки эпидермиса образуют розетку;

2) устьица аномоцитного типа, расположены на обеих сторонах листа.

3) волоски трех типов:

а) простые, многоклеточные, тонкостенные с расширенной базальной клеткой;

б) головчатые с одноклеточной ножкой и удлиненной двухклеточной головкой;

в) головчатые с многоклеточной ножкой и удлиненной одноклеточной головкой.

Рис.

Лист подорожника большого:

Рис.

Лист подорожника большого:

А – эпидермис нижней стороны листа;

Б – эпидермис верхней стороны листа;

1 – простой волосок;

2 – розетка клеток эпидермиса на месте прикрепления волоска;

3 – головчатый волосок;

4 – складчатость кутикулы

Методика качественного определения полисахаридов

Получают осадок полисахаридов с помощью 95 % этилового спирта. Осадок отфильтровывают и переносят в колбу с 50 мл раствором едкого натра (0,1 моль/л). К 1 мл полученного раствора прибавляют 0,25 мл 0,5 % раствора карбазола и 5 мл концентрированной серной кислоты, нагревают на водяной бане в течении 10 мин, появляется красно-фиолетовое окрашивание (галактуроновая кислота).