- •Механика жидкостей и газов

- •Введение в механику жидкости и газа

- •2. Основные законы газового состояния и их следствия

- •3. Вязкость жидкостей и газов.

- •4. Гидростатическое давление, напоры

- •5. Свойства гидростатики

- •6 Кинематика газов и жидкости

- •Дифференциальное уравнение статики идеальной жидкости (уравнение Эйлера).

- •8. Уравнение неразрывности движения жидкостей и газов

- •9 Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости

- •10. Дифференциальное уравнение движения вязкой жидкости (уравнение Навье-Стокса)

- •11 Уравнение Бернулли и его физический смысл.

- •12. Уравнение Бернулли для реальных газов.

- •13 Уравнение Бернулли для печных газов.

- •14 Характер движения и теория пограничного слоя

- •15 Потери энергии при движении жидкостей и газов

- •Некоторые важные случаи применения уравнения Бернулли

- •16.1 Истечение из отверстия о острыми краями

- •16.2 Истечение из отверстия с цилиндрическим насадком и острыми краями

- •16.3 Измерение расходов различных сред с помощью

- •16.4 Измерение скорости и расхода потока

- •16. 5 Понятие об эквивалентном отверстии.

- •17. Свойства свободной струи

- •18 Особенности движения газов в печах.

- •19 Движение газов в трубопроводах, каналах и боровах.

- •20 Газослив в печах.

- •21 Движение газов с высокими скоростями

- •22 Основы расчета механики газов в печах.

- •23. Алгоритм расчета механики газов в нагревательных печах.

21 Движение газов с высокими скоростями

Основные формулы адиабатного течения идеального газа.

При движении газа с большими скоростями (обычно выше 150 м/с) в потоке возникают значительные перепады давлений, в результате чего плотность газа может сильно изменяться. Изменение плотности в свою очередь влияет на скорость, что делает невозможным применение к газам методов расчета несжимаемых жидкостей.

Рассмотрим установившееся движение газа в элементарной струйке. На основании закона сохранения массы можно записать

dМ1 = dМ2

где М1 и М2 – масса газа до и после истечения.

Для реального газа в процессе перехода элемент dV получает тепло и совершает работу. Опуская вывод можно записать уравнение энергии движущегося газа

![]() ,

Дж/кг (115)

,

Дж/кг (115)

где qм – удельное тепло, поступающее извне;

qт – удельное тепло, выделяемое в результате трения;

W1,W2 – скорость в начале и конце рассматриваемого

участка;

z1, z2 – координаты (по вертикали) начального и конечного

участка;

h1 ,h2 – энтальпия среды в начале и конце участка;

lт – работа трения.

Основным

для расчета одномерного движения газа

является представленное уравнение

(115). В большинстве задач газовой динамики

изменение удельной потенциальной

энергии

![]() мало по сравнению с изменением кинетической

энергии

мало по сравнению с изменением кинетической

энергии

![]() .

Поэтому второй член правой части

уравнения (115) принимают равным нулю.

.

Поэтому второй член правой части

уравнения (115) принимают равным нулю.

Встречающиеся на практике случаи течения с высокими скоростями обычно не сопровождаются существенным теплообменом газа с окружающей средой, поэтому теплообменом на единицу массы газа можно пренебречь и считать течение адиабатным ( qм = 0). Теплота, выделяющееся при трении, равна работе трения qт = lт). В результате из уравнения (115) получаем уравнение энергии для адиабатного течения.

![]() (116)

(116)

Так как h = срТ, то в соответствии с уравнением (116) при адиабатном течении с возрастанием скорости газ охлаждается, а с уменьшением разогревается.

Используя уравнение Клапейрона-Менделеева

![]() ,

(117а)

,

(117а)

а так же уравнение энтальпии

![]() ,

(117б)

,

(117б)

а так же значения сv и ср

![]() ,

(117.в)

,

(117.в)

где

![]() ,

представим уравнение (1-94) в механической

форме:

,

представим уравнение (1-94) в механической

форме:

![]() (118)

(118)

Уравнение энергии в форме (118) связывает скорость с плотностью и давлением газа, аналогично уравнению Бернулли для несжимаемой жидкости.

Если применить уравнение (118) к двум сечениям струйки, в одном из которых поток заторможен до W = 0 (или не начал движение), то с помощью формул (117.б) и (116) получим

![]() ,

(119)

,

(119)

т. е. вся кинетическая энергия переходит в энтальпию. Если торможение изоэнтропическое, то энтальпия может снова переходить в кинетическую энергию. Из уравнений (119) следует, что величины ро ρо, hо, То являются характеристиками данного потока. Их называют параметрами торможения.

Скорость

звука в газе зависит от скорости его

движения. Обозначив скорость звука

в неподвижном газе через ао,

с

помощью уравнений

![]() и (119) получим

и (119) получим

![]() (120)

(120)

т. е. что при ускорении газа скорость звука в нем уменьшается . Следовательно, поток можно разогнать настолько, что его скорость станет равной скорости звука. Такая скорость w* называется критической, а все параметры газа с критической скоростью - критическими параметрами.

В газовой динамике часто используют число Маха, представляющее собой отношение скорости потока к местной скорости звука:

М =W/a

и коэффициент скорости, представляющий собой отношение скорости потока к критической скорости

λ' = W/W*

Поток, скорость которого меньше местной скорости звука (W < а, М < 1), называют дозвуковым. При W = а, М = 1 течение называется звуковым или критическим. При W > а, М > 1 течение называется сверхзвуковым, а М > 5 – гиперзвуковым.

Связь между критическими параметрами и параметрами торможения описываются уравнениями

![]() (121.а)

(121.а)

(121.б)

(121.б)

Две последние формулы справедливы только для изоэнтропного течения. При заданных параметрах торможения поток приобретет максимальную скорость, если вся энтальпия перейдет в кинетическую энергию. Согласно уравнению (119), максимальная скорость достигается при истечении в вакуум (р = 0):

![]() (122)

(122)

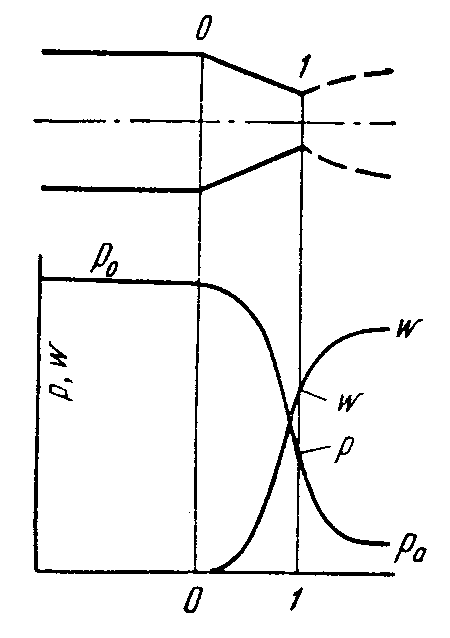

Суживающееся сопло. Суживающиеся сопла служат для ускорения дозвуковых потоков газа (рис.25).

Рис. 25 Скорость и давление газа при

истечении через простое сопло

![]()

![]()

![]() .

Таким

образом, скорость в трубе перед соплом

W0

можно считать равной нулю, а давление

и плотность газа равными соответствующим

параметрам торможения. На коротком

участке сопла можно пренебречь

теплообменом и потерями энергии на

трение и считать течение изоэнтропическим.

.

Таким

образом, скорость в трубе перед соплом

W0

можно считать равной нулю, а давление

и плотность газа равными соответствующим

параметрам торможения. На коротком

участке сопла можно пренебречь

теплообменом и потерями энергии на

трение и считать течение изоэнтропическим.

Скорость

истечения

![]() из

сопла можно найти из уравнения (119),

заменив в нем величину ρ1

с

помощью уравнения адиабаты

из

сопла можно найти из уравнения (119),

заменив в нем величину ρ1

с

помощью уравнения адиабаты

(123)

(123)

Проведя алгебраические преобразования, получим

(124)

(124)

Формула (124) называется уравнением Сен-Венана и Ванцеля. Расход газа через сопло определяется с помощью формулы, в которую подставляют значения ρ и w по формулам (123) и (124):

(125)

(125)

Формулы (124) и (125) применяют, когда известно давление на срезе сопла. В частности, при дозвуковом истечении оно равно давлению окружающей среды (р1 = ра).

При достижении критической скорости ( w = w* ) в сопле устанавливается критическое давление (р1 = р*), которое, как указывалось, зависит только от давления торможения. Подставив в формулы (124) и (125) отношение р*/ро из формулы

(121.б), получим для критической скорости выражение (121.а), а для критического расхода следующую формулу:

(126)

(126)

Если повышать давление перед соплом (р0) при постоянной температуре Т0 (это часто встречается на практике), то согласно формуле (126) для данного газа

![]()

т. е. при истечении с критической скоростью массовый расход прямо пропорционален давлению перед соплом.

Практически сопла не обеспечивают расчетные характеристики потока. Поэтому истинный расход получают, умножая теоретический расход на коэффициент расхода μс ≈ 0,92.

Обычно центральный угол сужения сопла принимают в пределах 30-60°. Во избежание излишних потерь энергии поверхность сопла необходимо делать гладкой без заусенцев и шероховатости.

Сверхзвуковое сопло (сопло Лаваля).В ряде устройств (форсунках, фурмах, эжекторах, реактивных двигателях и др.) желательно иметь сверхзвуковые скорости истечения. Для создания таких скоростей применяют сопла Лаваля.

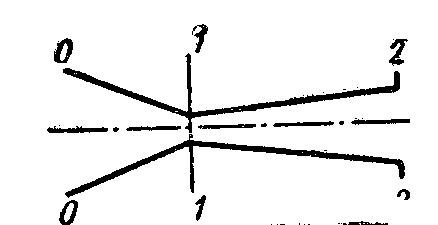

Рис. 26 Схема сопла Лаваля

Близкие к расчетным характеристики можно получить с помощью сопел, имеющих сложный профиль. Однако ради простоты изготовления сужающуюся и расширяющуюся части выполняют коническими. Центральный угол сужения равен 30-60°, центральный угол расширения 8-14°. Сопряжение конусов закругляют, но так, чтобы фактическое проходное сечение горловины равнялось критическому.

Фактические скорость и расход через сопла меньше расчетных. Поэтому расход по формуле (126) следует умножить на коэффициент расхода μс ≈ 0,92., а скорость по формуле (124) - на коэффициент скорости φ = 0,95.