- •Оглавление

- •Предисловие

- •Часть 1. Топливо и его сжигание

- •Раздел 1. Технические характеристики топлива

- •1.1 Топливо и его составные части

- •1.2 Теплота сгорания топлива.

- •Теплота сгорания твердого и жидкого топлива.

- •1.3 Условное топливо

- •1.4 Основы стехиометрического расчета горения топлива

- •Законы, лежащие в основе стехиометрических расчетов горения

- •1.4.2 Аналитический способ стехиометрических расчетов

- •Расход воздуха и выход продуктов полного сгорания горючих элементов.

- •Определение количества и состава продуктов сгорания при полном сгорании топлива

- •1.5 Температуры горения топлива

- •1.6 Коэффициент использования топлива

- •Раздел 2. Основы сжигания газообразного топлива

- •2.1 Общая характеристика процессов горения

- •2.2 Возникновение пламени

- •2.3 Диффузионный принцип сжигания

- •2.4 Кинетический принцип сжигания

- •2.5 Устройства для сжигания газа

- •Раздел 3. Жидкое топливо и его сжигание

- •3.1. Технические характеристики мазута

- •3.2 Основы сжигания жидкого топлива

- •3.2.1 Общие закономерности

- •3.2.2 Горение капли жидкого топлива

- •3.2.3 Сжигание жидких топлив в факеле

- •3. 2.4 Устройство для сжигания жидкого топлива (форсунки)

- •Литература

Раздел 3. Жидкое топливо и его сжигание

Основным видом жидкого энергетического топлива является мазут. Он представляет собой тяжелый остаточный продукт переработки нефти и состоит из наиболее тяжелых углеводородов. В его состав входят также асфальтосмолистые вещества, сернистые соединения, минеральные примеси и влага, перешедшая в мазут из нефти.

Асфальтосмолистые вещества в мазуте прямой перегонки находятся в своем первоначальном виде, а в крекинг-мазуте большая их часть превращается в твердые вещества, отличающиеся повышенным содержанием серы, асфальтены, карбены и карбоиды.

Асфальтены представляют собой твердые высокомолекулярные аморфные вещества, полученные в процессе конденсации (сгущения) асфальтосмолистых соединений нефти и мазута. Они содержат меньше, чем в мазуте, водорода и больше кислорода. В мазуте асфальтены находятся в виде укрупненных коллоидно-дисперсных взвешенных частиц. Карбены являются продуктом дальнейшей конденсации асфальтенов. В мазуте они находятся в твердом состоянии (обычно в виде нитей) и характеризуются повышенным содержанием кислорода. Конечный продукт уплотнения асфальтенов - карбоиды - представляют собой коксовый остаток, образующийся при нагревании нефти и мазута до 400 °С и выше.

Асфальтены, карбены и карбоиды, отлагаясь в трубах, на днищах резервуаров, на поверхностях теплообменников, в форсунках, вызывают значительные затруднения при транспортировке, хранении, подогреве и распылении мазута. При нагревании и термическом разложении они образуют частицы кокса, что вызывает потерю теплоты вследствие неполного сгорания топлива.

Минеральные примеси в мазутах представляют собой соли щелочных металлов. Так же, как и содержание серы, содержание минеральных примесей в топочных мазутах значительно превосходит содержание минеральных примесей в исходной нефти. При сжигании мазута часть минеральных примесей переходит в оксиды, обусловливая образование золы. Зольность топочных мазутов обычно не превышает 0,1%.

Согласно стандартам, в мазуте, поставляемом потребителям, содержание воды не должно превышать 1,5 %.

Однако при разогреве мазута острым паром перед сливом из цистерн происходит сильное обводнение мазута и содержание воды в нем достигает 5 % и более.

3.1. Технические характеристики мазута

Основными характеристиками мазута, оказывающими существенное влияние на его использование, являются вязкость, плотность, температура застывания, вспышки, воспламенения и самовоспламенения.

Вязкость, или внутреннее трение - свойство жидкости оказывать сопротивление перемещению одной части жидкости относительно другой. Вязкость как физическую величину выражают либо коэффициентом динамической вязкости μ (Па·с), либо коэффициентом кинематической вязкости ν (м2/с). При этом ν = μ/ρ, где ρ - плотность, кг/м3.

Для сравнительной оценки высоковязких продуктов, каким является мазут, обычно пользуются условной вязкостью, представляющей собой отношение времени истечения 200 мл мазута при заданной температуре ко времени истечения такого же объема дистиллированной воды при 20 °С. Она выражается в градусах условной вязкости (°УВ).

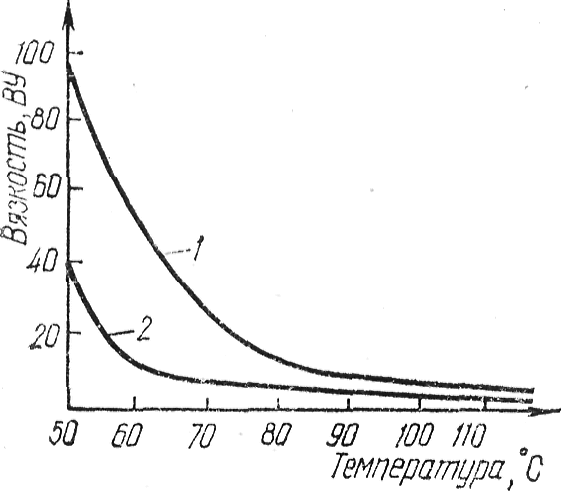

Вязкость мазута зависит от многих факторов и в первую очередь от химического состава. Отмечено, что чем выше температура кипения нефтяной фракции, тем больше его вязкость; поэтому вязкость крекинг-мазута всегда больше вязкости прямогонного мазута. При увеличении температуры вязкость мазута уменьшается (рис.8), поэтому для облегчения транспортировки и повышения качества распыления производят его подогрев.

Рис.

8. Зависимость вязкости ма зута от

температуры: 1

- марки М100; 2

- марки М40

От вязкости мазута зависят затраты энергии на транспортировку его по трубопроводам, время слива из емкостей, скорость и полнота отстаивания от воды и механических примесей, эффективность распыления.

Плотность - это масса вещества в единице объема (в кг/м3), которая отражает товарное качество нефтепродукта. Показателем плотности пользуются в расчетах для определения вместимости резервуаров мазута, расхода энергии на его перекачку и др. Для практических целей чаще пользуются относительной плотностью, которая представляет собой безразмерную величину, численно равную отношению плотности данной жидкости при температуре к плотности дистиллированной воды при 4°С. Для определения плотности нефтепродуктов применяют ареометр.

Плотность так же, как и вязкость, зависит от температуры. С повышением температуры плотность уменьшается. С достаточной степенью точности изменение плотности в зависимости от температуры описывает линейный закон Д. И. Менделеева:

![]()

где ρ - плотность мазута при заданной температуре;

ρ20 - плотность мазута при стандартной температуре -20 °С;

а — поправка на изменение плотности при изменении температуры на 1 °С (для мазутов она находится в пределах 0,0005 -0,0006).

Плотность мазута в значительной степени определяет скорость отстаивания мазута от воды. Относительная плотность прямогонных мазутов ниже единицы, а крекинг-мазутов всегда выше единицы и достигает 1,06. При плотности мазута, меньшей плотности воды, отстаивание происходит сравнительно быстро. При приближении плотности мазута к единице скорость отстаивания падает, а для мазутов, плотность которых превышает единицу, отстаивание практически не происходит, так как мазут в резервуаре находится ниже воды.

Температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения и застывания жидкого топлива.

Температура вспышки называется температура, при которой пары топлива, нагреваемого в стандартных условиях, образуют с окружающим воздухом горючую смесь, вспыхивающую при поднесении к ней пламени. Горение при этом моментально прекращается. Если продолжать нагревание жидкости, то при достижении определенной температуры продукт, вспыхнувший от внешнего источника пламени, горит в течение нескольких секунд (не менее 5). Эту температуру называют температурой воспламенения, или верхним пределом температуры вспышки, жидкого топлива.

Температура вспышки определяется двумя методами: в открытом и закрытом тиглях. Отличие температур, определяемых по этим способам, довольно ощутимо. Для топочных мазутов, согласно стандарту, температура вспышки определяется в открытом тигле. Для этого предварительно обезвоженный мазут наливают в тигель, подогревают до температуры на 10 °С ниже ожидаемой температуры вспышки и подносят к поверхности топлива источник пламени. Эту операцию повторяют через каждые 2 °С и за температуру вспышки принимают ту температуру, при которой появляется первое пламя. Температуру воспламенения мазута также определяют в открытом тигле.

Температуры вспышки и воспламенения связаны с температурой кипения соответствующих фракций топлива. Чем легче фракция, тем ниже температура вспышки и воспламенения. Например, температура вспышки бензиновых фракций ниже нуля (до - 40 °С), нефти - 20-40 °С, парафинистых мазутов - 55-70 °С, прямо-гонных мазутов, не содержащих парафинов - 140-230 °С. Температура воспламенения нефтепродуктов обычно на 50-70 °С выше температуры вспышки мазута.

Применение жидких топлив с низкой температурой вспышки связано с рядом трудностей. Пары и газы, выделяемые при нагревании топлива, являются токсичными и образуют с воздухом взрывчатую смесь. Поэтому максимально возможная температура подогрева жидкого топлива в открытой емкости должна быть ниже температуры вспышки не менее чем на 10 °С и не выше 95 °С даже для высоковязких крекинг-мазутов. При перекачивании подогретых топлив с низкой температурой вспы-шки возможно их вспенивание во всасывающем патрубке насоса, особенно при перекачке обводненного топлива.

Температурой самовоспламенения называется температура, при которой жидкое топливо воспламеняется без внешнего источника пламени. Для мазутов она находится в пределах 500-600 °С.

Для транспортировки мазута по трубопроводу и слива его из железнодорожных цистерн важное значение имеет температура, при которой он теряет подвижность (называется температурой застывания). Потеря подвижности мазута может быть вызвана как повышением его вязкости, так и кристаллизацией растворенных в нем высокомолекулярных углеводородов.

При определении температуры, застывания мазут предварительно подвергают термообработке, при которой происходит плавление кристаллов высокомолекулярных углеводородов. Затем его охлаждают в пробирке До предполагаемой температуры застывания. Температура при которой уровень мазута в пробирке, наклоненной к горизонту под углом 45°, остается неподвижным в течение 1 мин, принимается за температуру застывания.

Прямогонные мазуты и особенно крекинг-мазуты обладают высокой температурой застывания, достигающей С, причем она уменьшается при понижении плотности и увеличивается с повышением вязкости.

Марки мазута. Выпускаемый мазут делится на флотский и топочный. Флотский мазут представляет собой смесь мазута прямой перегонки с нефтяными дистиллятами. Он предназначен для судовых газовых турбин и двигателей. Топочный мазут состоит либо из крекинг-мазута, либо из смеси крекинг-мазута и прямогонного мазута. Он предназначен для сжигания в топках. Вязкость и плотность топочного мазута выше флотского.

В соответствии со стандартами мазуты выпускаются следующих марок: флотские Ф5 и Ф12 и топочные М40, М100, М200. Подразделение мазутов на марки производится в зависимости от условной вязкости. Вязкость флотских мазутов определяют при температуре 50 °С. Мазут марки Ф5 характеризуется условной вязкостью, не превышающей 5 °УВ, а марки Ф12—12°УВ. Для удобства определение вязкости топочных мазутов производят при температуре 80 °С, при которой она не должна превышать 8 и 16°УВ соответственно для мазута М40 и М100. Мазут марки М40 используется в промышленных печах, судовых котлах и небольших котельных установках. Мазут марки М100 предназначен для сжигания в крупных стационарных котлах электростанций и мартеновских печах

Топочные мазуты в зависимости от содержания серы делятся на малосернистые (до 0,5 %), сернистые (от 0,5 до 2 %) и высокосернистые (> 2 %).Технические требования, предъявляемые к топочным мазутам, согласно стандартам, приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Технические требования, предъявляемые к топоч-

ным мазутам

Показатель

|

Единица измерения |

Марка мазута

|

|

М40 |

М100 |

||

Условная вязкость при 80 °С, не более Кинематическая вязкость, не более Плотность при 20 °С, не более Содержание механических примесей, не более Содержание воды, не более Содержание серы для мазута, не более: малосернистого сернистого высокосернистого Зольность, не более Температура вспышки в открытом тигле, не ниже Температура застывания мазута: из невысокопарафиновой нефти из высокопарафиновой нефти Удельная теплота сгорания мазута (низшая в пересчете на сухое топливо), не менее: малосернистый и сернистый высокосернистый |

оУВ мм2/с кг/м3

% %

% % % %

оС

оС оС

МДж/кг МДж/кг |

8 59 -

0,8 1,5

0,5 2 3,5 0,12

90

10 25

40,74 39,9 |

16 118 1015

1,5 1,5

0,5 2 3,5 0,14

110

25 42

40,53 39,9 |