- •Оглавление

- •Предисловие

- •Часть 1. Топливо и его сжигание

- •Раздел 1. Технические характеристики топлива

- •1.1 Топливо и его составные части

- •1.2 Теплота сгорания топлива.

- •Теплота сгорания твердого и жидкого топлива.

- •1.3 Условное топливо

- •1.4 Основы стехиометрического расчета горения топлива

- •Законы, лежащие в основе стехиометрических расчетов горения

- •1.4.2 Аналитический способ стехиометрических расчетов

- •Расход воздуха и выход продуктов полного сгорания горючих элементов.

- •Определение количества и состава продуктов сгорания при полном сгорании топлива

- •1.5 Температуры горения топлива

- •1.6 Коэффициент использования топлива

- •Раздел 2. Основы сжигания газообразного топлива

- •2.1 Общая характеристика процессов горения

- •2.2 Возникновение пламени

- •2.3 Диффузионный принцип сжигания

- •2.4 Кинетический принцип сжигания

- •2.5 Устройства для сжигания газа

- •Раздел 3. Жидкое топливо и его сжигание

- •3.1. Технические характеристики мазута

- •3.2 Основы сжигания жидкого топлива

- •3.2.1 Общие закономерности

- •3.2.2 Горение капли жидкого топлива

- •3.2.3 Сжигание жидких топлив в факеле

- •3. 2.4 Устройство для сжигания жидкого топлива (форсунки)

- •Литература

2.3 Диффузионный принцип сжигания

Полное время сгорания газообразного топлива τΣ складывается из времени, необходимого для возникновения физического контакта между окислителем и топливом, иначе говоря, времени смесеобразования и времени, затрачиваемого на протекание химической реакции τх, т. е.

τΣ = τсм + τх

При подаче газа и воздуха, необходимого для горения, раздельно процесс горения будет определяться главным образом временем смесеобразования, т. е. диффузионными процессами τΣ ≈ τсм. Такой принцип сжигания газа и называется диффузионным.

В зависимости от организации диффузионных процессов в применяемых горелках представляется возможным изменять длину факела горения. Наибольшую длину факела можно получить при подаче газа и воздуха раздельными параллельными потоками при ламинарном режиме течения, когда смешение происходит только за счет молекулярной диффузии. Короткий факел можно получить путем организации усиленной турбулентной диффузии.

Рассмотрим случай горения при параллельном движении с одинаковой скоростью потоков газа и воздуха. В результате процесса диффузии происходит проникновение газа в воздух и, наоборот, воздуха в газ. На определенном расстоянии от оси потока устанавливается стехиометрическое соотношение между газом и воздухом. При поджигании потока пламя сосредоточивается на возникающей таким образом поверхности стехиометрического соотношения, на которой образуется пламенная оболочка. Внутри этой оболочки движется несгоревший газ, а снаружи - воздух, причем газ и воздух диффундируют в направлении к зоне горения.

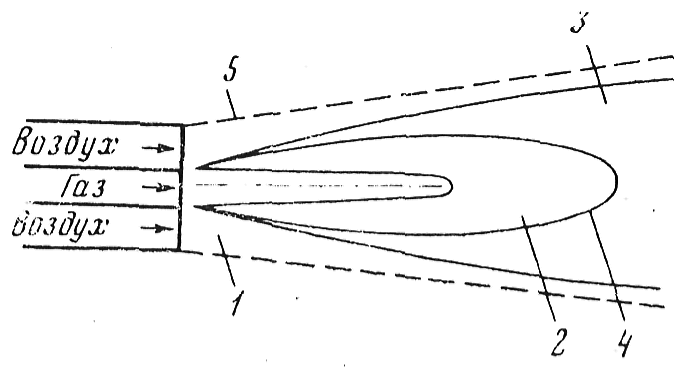

Пусть горелочное устройство состоит из двух концентрических труб. Из центральной трубы с некоторой скоростью вытекает газ, а из кольцевого межтрубного пространства с той же скоростью вытекает воздух. При ламинарном режиме потоков смешение компонентов будет происходить лишь за счет молекулярной диффузии. Структура образующегося при этом факела показана на рисунке 1.

При таких высокотемпературных условиях, которые имеют место в топочных устройствах, скорость реакции горения весьма велика, поэтому диффузионное горение газа определяется главным образом скоростью переноса кислорода воздуха к фронту пламени.

С помощью теории подобия можно получить следующую формулу критериального вида для определения длины ламинарного диффузионного пламени:

![]() (2.4)

(2.4)

Характер зависимости в указанной формуле таков, что с увеличением начальной скорости истечения газовой струи о ее диаметра dо, стехиометрического критерия VВ]VГ и температурного критерия Ттсо /То длина пламени газа возрастает.

Рис.1

Смесеобразование и структура ламинарного

диффузионного факела 1

- струя чистого воздуха; 2 – смесь

горючего с продуктами горения, α<

1; 3 -

смесь воздуха с продуктами горения,

α > 1; 4

- фронт пламени;

5

- границы струи

![]() (2.5)

(2.5)

Вместе с тем объем пламени пропорционален квадрату диа- метра газовой струи и длин пламени, т. е.

![]() (2.6)

(2.6)

Рис.

2. Переход от ламинарного пламени к

турбулентному при диффузионном

сжигании газа: 1 - ламинарное пламя; 2

- переходная зона;

3 -

полностью развившееся турбулентное

пламя; 4

-

кривая, огибающая

верхние точки пламени; 5

- кривая, огибающая

точки перехода пламени из ламинарного

в турбулентное

![]() (2.7)

(2.7)

Отсюда следует, что для того, чтобы в рабочем пространстве сжечь большое количество газа, следует применять горелки с большим количеством струй малого диаметра. Применение же горелок с большим начальным диаметром газовых струй характеризуется малыми тепловыми напряжениями топок и, следовательно, требует большого объема рабочего пространства.

Более распространенным, а вместе с тем и более сложным является диффузионное горение газа в турбулентном потоке. Картина перехода от ламинарного пламени к турбулентному показана на рис. 2.

Переход ламинарного диффузионного горения в турбулентное для большинства газов происходит при Rе > 2000 - 2300

С возникновением беспорядочного вихревого движения струек газа поверхность воспламенения становится извилистой. Поэтому тепловоспринимающая поверхность при тех же габаритах пламени значительно увеличивается. Существенную роль начинает играть теплопередача конвекцией, которая в ламинарном пламени практически ничтожна. Вследствие этого скорость воспламенения и распространения пламени увеличивается.

Эксперименты показывают, что критерий Rе не является определяющим при горении газа в свободной струе. По данным исследований Китаева и Левченко , длина свободного турбулентного пламени при горении газа определяется по следующей формуле:

(2.8)

(2.8)

где Lф - длина факела; dо - начальный диаметр струи; о - начальная скорость истечения струи; g - ускорение силы тяжести; R - коэффициент, зависящий от рода газа.

Коэффициент R учитывает стехиометрический фактор - величину теоретического расхода воздуха Vо (м3/кг), коэффициент расхода воздуха и физические свойства газа, характеризуемые плотностью ρ, коэффициентом молекулярной диффузии D и коэффициентом динамической вязкости μ.

Кроме указанных факторов, на длину турбулентного факела оказывают влияние и другие факторы: скорость воздушного потока, подогрев газа и воздуха, угол встречи струй газа и воздуха, закручивание потока газа и воздуха и т. д.

Установлено, что чем выше коэффициент молекулярной диффузии и ниже коэффициент кинематической вязкости газа, тем короче факел. Эта зависимость выражается следующей формулой:

![]()

Кроме того, чем больше теоретический расход воздуха, тем на большем пути происходит перемешивание газа с воздухом и тем длиннее факел. С увеличением скорости истечения воздуха длина факела сокращается. С уменьшением диаметра газового сопла увеличивается скорость истечения и уменьшается длина факела.

На интенсивность процесса смешения оказывает влияние соотношение скоростей истечения газа и воздуха. Увеличение избытка воздуха до известного предела приводит к заметному сокращению длины факела. Весьма значительно влияет на длину факела закручивание струи газа и воздуха и угол встречи этих струй. Так, например, при изменении угла встречи струй от 0 до 90° длина факела уменьшается в 7 раз.

Турбулентный диффузионный факел используется в тех случаях, когда газ сжигается в больших количествах и когда необходимо иметь растянутый светящийся факел, обеспечивающий более равномерное распределение температур и более равномерную теплоотдачу от факела по всей длине рабочего пространства теплоиспользующей установки, например в мартеновских печах, в крупных нагревательных методических печах, при обогреве простенков коксовых печей и пр.