- •Тема1. Экономика: ее главная функция, структура и системная организация

- •§ 2. Производство и его современная структура Ресурсы, факторы и возможности производства

- •Тема 2. Предмет и методология экономической теории

- •§ 1. История экономических учений

- •Классическая политическая экономия

- •Современные экономические теории.

- •Основные элементы экономического учения Карла Менгера Концепция субъективной ценности

- •Модель номинального дохода

- •Институционализм

- •Вопросы.

Модель номинального дохода

Параллельно с эконометрическими исследованиями создавалась и теоретическая основа монетаризма — модель номинального дохода Фридмена[8].

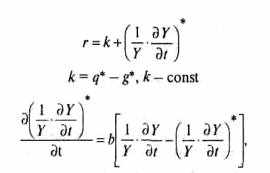

Эта модель может быть представлена следующим образом:

|

(1)

(2)

(3)

(4) (5) |

||||

|

(6)

(7)

(8) |

||||

|

|

|

|

|

|

где Y— номинальный доход, С — потребление в текущих ценах, I — инвестиции в текущих ценах, Р — индекс цен, q — реальный процент, т.е. процент при отсутствии инфляции, g — темп роста реального дохода (производства), знак * — относится к ожидаемым значениям соответствующей переменной.

Что характерно для этой модели?

В ней можно выделить две независимые части: реальная - уравнения (1) — (4) и денежная — уравнения (5) — (8). Именно вторая и представляет вклад Фридмена.

Уравнение (5) предполагает, что эластичность спроса на деньги по доходу равна 1.

Уравнение (6)

получено в результате несложных

преобразований из уравнения Фишера,

устанавливающего связь между реальным

процентом и темпом инфляции: ![]() при

следующих условиях:

при

следующих условиях:

r = r*, q — g = k, k = const. Причем последнее условие означает неизменность распределения доходов, а также содержит предположение о полном использовании ресурсов, в том числе и рабочей силы.

Уравнение (8) задает адаптивный характер ожиданий[9].

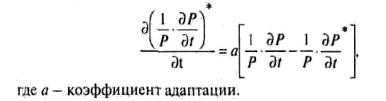

В этой модели ожидания могут быть заданы и через переменную общего уровня цен. В этом случае вместо уравнения (8) получим следующее уравнение:

|

(8-а) |

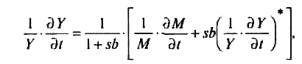

Принципиальное значение в модели имеют два механизма: воздействия денег на процент, а через него на ожидаемое изменение номинального дохода (уравнения 5, 6), и адаптации, отражающий способность системы адаптироваться к отклонениям номинального дохода от ожидаемого его уровня (уравнение 8). Оба эти механизма во взаимодействии и определяют траекторию краткосрочного движения. Эта траектория описывается следующим уравнением, полученным путем несложных преобразований из модели:

(9)

(9)

где s — параметр, отражающий характеристики функции спроса на деньги.

От уравнения (9) легко перейти к уравнению стационарной траектории, описывающей движение в ситуации, когда ожидаемые и действительные значения темпов роста номинального дохода совпадают.

![]()

Очевидно, что в этом случае темпы роста номинального дохода и денег равны, а долгосрочная стабильность цен достигается в случае, когда темп роста денежной массы соответствует темпу роста реального производства.

Если вместо уравнения (8) использовалось уравнение (8-а), то итоговое уравнение будет иметь следующий вид:

|

(9-а)

|

Модель ничего не говорит о влиянии денег на цены и уровень производства в отдельности. Этот аспект был рассмотрен в рамках так называемой теоремы об ускорении, которая явилась обобщением модели номинального дохода.

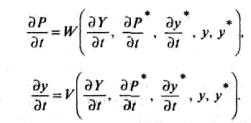

Фридмен ввел функции, описывающие изменения цен и реального дохода. Переменными этих функций являлись: изменения номинального дохода, ожидаемых цен и ожидаемого реального дохода, а также реального дохода и его ожидаемого значения. Эти функции могут быть представлены следующим образом:

|

(11)

(12) |

Объединив эти уравнения с уравнением (9), Фридмен получил систему трехлинейных дифференциальных уравнений, которая описывает реакцию системы на возмущения, вызванные дополнительной эмиссией денег.

Если темп роста денежной массы увеличивается, возрастает расхождение между действительным и ожидаемым темпом роста номинального дохода. Уравнения (11) и (12) показывают, как это расхождение «распределяется» между ростом цен и реального дохода.

При некоторых упрощающих предположениях можно ожидать, что данная система будет описывать затухающий колебательный процесс, т.е. когда воздействие одноразового увеличения денежной массы прекращается, через некоторое время экономика возвращается на траекторию устойчивого роста. Колебания возобновляются, когда системе сообщается новый импульс в виде ускоренного роста денежной массы.

Иными словами, для того чтобы денежная политика влияла на реальное производство, необходимо увеличивать массу денег возрастающим темпом. В этом и состоит теорема об ускорении.

Именно монетаризм стал идеологическим знаменем многих либеральных реформ последней трети 20 в. – тэтчеризма в Великобритании, рейганомики в США, гайдароэкономики в России.

Кризис современной неоклассики. Высшей точкой популярности экономического либерализма стали 1980-е: неоклассика бесспорно признавалась основным течением экономической науки, ее рекомендации стремились брать на вооружение правительства едва ли не всех стран мира. Казалось, что крах социалистической командной экономики лишь подтвердит истинность неоклассических идей. Однако на самом деле уже в 1990-е обозначился кризис неоклассических идей.

С одной стороны, именно в 1990-е появились сильные сомнения в практической ценности неоклассических рекомендаций. Многие постсоциалистические страны (в том числе Россия), которые осуществляли либеральные рыночные реформы, оказались в затяжном экономическом кризисе. Напротив, отказавшийся от либеральных рекомендаций Китай продемонстрировал удивительно быстрые темпы экономического роста. Правительства стран «третьего мира» также начали разочаровываться в том, что принципы экономического либерализма помогут им догнать развитые страны Запада.

С другой стороны, в 1990-е начала расти популярность новых направлений экономической теории, представители которых подвергали критическому теоретическому переосмыслению основополагающие принципы неоклассики.

Одной из групп критиков неоклассики стали сторонники психологической экономики во главе с Дэниелем Канеманом. Еще в 1970-е они стали проверять, действительно ли реальные люди мыслят и поступают строго рационально. Оказалось, что, несмотря на все удобства, которые дает принятая ноклассиками идеальная модель человеческого поведения, реальный человек зачастую мыслит отнюдь не рационально и имеет мало общего с «человеком экономическим».

Другое направление критики неоклассики связано с институционализмом. Если экономисты-психологи доказывают, что индивиды мыслят не так, как им предписывает неоклассическая теория, то экономисты-институционалисты подчеркивают, что в хозяйственной жизни люди действуют вообще не в качестве автономных индивидов, а как представители определенных социальных структур. Многочисленные институты (организации, формальные и неформальные нормы) сильно ограничивают свободу индивидуального выбора и заставляют каждого человека подчиняться неким общепринятым правилам.

В нашей стране пик популярности неоклассики пришелся на конец 1980-х – первую половину 1990-х, когда она воспринималась как новая «единственно верная» экономическая теория, призванная заменить «ошибочный» марксизм. Именно российские поклонники неоклассических идей (прежде всего, Егор Гайдар) возглавили в начале 1990-х либеральные экономические реформы. Однако уже к концу 1990-х обозначился заметный спад влияния неоклассических идей на российских экономистов. С одной стороны, стали очевидными не только успехи, но и провалы «гайдаровских» реформ. С другой стороны, преподаватели экономики осознали, что неоклассическая теория не менее абстрактна и не намного более практична, чем «старый» марксизм. В последние годы под влиянием критики отечественные экономисты-либералы (Ясин, Илларионов), как и зарубежные неоклассики, стали обращать все больше внимания на институциональные факторы экономического развития (национальная культура, политические свободы), которые ранее практически не учитывались.

Кейнсианская революция и институционализм.

Основные идеи знаменитой работы Джона Мейнарда Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» начали формироваться под влиянием новых тенденций, будораживших английскую экономическую мысль на рубеже 20 - 30-х годов 20 в. Эти тенденции отражали огромные трудности, которые переживал британский империализм после Первой мировой войны. Однако старое здание неоклассической теории, построенное на фундаменте былого экономического процветания Великобритании и служившее одним из оплотов английского консерватизма, рухнуло не сразу.

Мировой кризис (Великая депрессия) 1929-1933 гг. обнаружил глубокое несоответствие ортодоксальных неклассических представлений о функционировании капиталистического механизма реальной действительности. Он вызвал подлинный кризис всей неоклассической школы, на смену которой пришла новая система взглядов более соответствующая идеологическим и практическим задачам в условиях нарастающих государственно-монополистическийх тенденций.

Причины безработицы по Кейнсу в отличие от неоклассической концепции

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. обнаружил кризис всей неоклассической школы. На смену неоклассической школы пришла новая система взглядов – КЕЙНСИАНСТВО – новая теория, обращенная прежде всего к проблемам национальной экономики. Её автором стал ДЖОН МЕЙНАРД КЕЙНС(1883-1946) – крупнейший экономист 20 века, который вывел западную экономическую теорию из состояния глубокого кризиса, предложив антикризисное регулирование экономики, где главная идея состоит в том, что система рыночных отношений не является совершенной и саморегулирующейся, поэтому экономический рост (подъем) и максимальную занятость может обеспечить только активное вмешательство государства в экономику.

Кейнс предложил исследование таких совокупных величин, как национальный доход, совокупное предложение, совокупный спрос, занятость, сбережения и инвестиции. Главный труд Кейнса – «Общая теория занятости, процента и денег» (1936г.), в котором главная цель экономического анализа–это определение факторов, от которых зависит величина национального дохода (НД), поскольку именно он (т.е. НД) обусловливает уровень занятости. Но сам уровень национального дохода в конечном счете определяется соответствием совокупного спроса совокупному предложению. И в период кризиса главным вопросом науки он считает должно быть как раз исследование причин отставания совокупного спроса от совокупного предложения, так как именно спрос по его мнению играет решающую роль в стимулировании и развитии производства. Тем самым безработица им выводится с микроуровня на макроуровень, таким образом, по утверждению Кейнса, проблема безработицы не может быть достигнута в результате автоматического действия рыночного механизма.

Согласно Кейнсу безработица – обратная функция совокупного спроса. Объем занятости совершенно определенным образом связан с объемом эффективного спроса, недостаточный объем эффективного спроса обуславливает вялость инвестиционного процесса и, следовательно, невозможность обеспечения занятости, что ведет к росту безработицы.

Согласно неоклассической концепции причиной безработицы является высокий уровень заработной платы.

Части агрегатного (эффективного) спроса

Совокупный спрос – это сумма потребительских расходов и инвестиций (т.е. это спрос на потребительские товары и спрос на инвестиционные товары). Если совокупный спрос больше совокупного предложения, то «работают» стимулы роста производства. В этом случае совокупный спрос действительно эффективен и способствует обеспечению высокой занятости и более полному использованию производственных мощностей.

Основные компоненты совокупного спроса – это потребление, инвестиции и государственные расходы.

Факторы, тормозящие и сокращающие агрегатный спрос

Основные факторы, воздействующие на совокупный спрос – это склонность к потреблению, ожидаемая прибыльность капвложений и предпочтение ликвидности.

Склонность к потреблению – это важный экономический показатель системы Кейнса. Он объясняет относительное сокращение потребительского спроса падением склонности к потреблению. Кейнс сформулировал «основной психологический закон», который гласил, что с ростом дохода предельная склонность к потреблению снижается, а предельная склонность к сбережению растет (т.е. преобладание сбережений над потреблением в доходах населения сокращает совокупный спрос, не позволяя реализовать всю массу товаров, что создает перепроизводство и снижает темпы роста НД). Рассмотрев инвестиционный спрос, Кейнс выделил 2 группы факторов, ведущих к недостаточности капвложений для поддержания макроэкономического равновесия:

это снижение предельной эффективности (прибыльности) капитала (когда предприниматель сомневался в целесообразности расширения производства);

завышенная оценка денег как наличности, ведущая к росту цен (т.е. процента), когда процент за кредит начинает превышать ожидаемую предпринимателями прибыль и инвестиции замораживаются.

Таким образом, факторы, ведущие к недостатку «эффективного спроса» (или совокупного спроса) - это: рост предельной склонности к сбережению; завышенная оценка денег, ведущая к росту % за кредит; сокращение потребления; сокращение инвестиций; сокращение национального дохода; сокращение занятости; сокращение предельной эффективности капитала.

Кроме указанных факторов, связанных с кризисным состоянием экономики, Кейнс указал и на экономические силы, противодействующие сокращению объема национального дохода (НД) и занятости. Самая существенная из этих сил – это механизм мультипликатора.

Кейнс развивал идею «мультипликатора накопления», который определяется независимой переменной – предельной склонностью к потреблению. Мультипликатор накопления – это коэффициент, показывающий во сколько раз увеличится прирост национального дохода в результате первоначальных инвестиций. А поскольку существует связь между приростом инвестиций и приростом дохода, то увеличение инвестиционного спроса неизбежно сопровождается увеличением спроса на потребительские товары, причем в большей степени, чем спроса на инвестиции. Отсюда рост доходов работников, занятых в инвестиционном секторе, ведет к увеличению их спроса на потребительские товары, а поэтому растут доходы и объем выпуска в отраслях, производящих предметы потребления. Это вызывает расширение производства и дохода в других отраслях, смежных с этой отраслью. Таким образом, первоначальный толчок (в виде инвестиций) в экономику будет нарастать по принципу цепной реакции, а сам множитель этого воздействия и является мультипликатором (т.е. множителем) этого воздействия. Поэтому инвестиции Кейнс считал необходимым для выхода экономики из депрессии и цель инвестиций - это стимулирование совокупного спроса, поэтому кейнсианскую политику называют «концепцией управления спросом».

Совокупность мероприятий, необходимых для вывода экономики из состояния депрессии

Кейнсианские меры по антикризисному регулированию включают:

1) увеличение государственных капвложений для оживления экономики, которые запустят механизм мультипликатора;

2) государственное обеспечить такого количества денег в обращении, которое позволит снизить % ставку за кредит (т.е. «политика дешёвых денег»);

3) политику перераспределения доходов в пользу групп с наибольшей склонностью к потреблению и инвестированию (т.е. предпринимателей и лиц наемного труда);

4) пересмотр внешнеэкономической политики – т.е. переход от фритредерства (свободной торговли) к протекционизму (введению высоких пошлин на импортные товары).

Такая политика (кейнсианская) проводилась вплоть до середины 70-х гг. и макроэкономический метод Кейнса завоевал практически всю мировую научную общественность.

Признание неизбежности вмешательства государства как условия приспособления капиталистических производственных отношений к растущему обобществлению производства явилось основным выводом из теории Джона Мейнарда Кейнса. Теория исходит из факта крайнего обострения противоречия между производством и потреблением в условиях современного капитализма, а также первостепенной важности для него проблемы реализации. Именно поэтому Кейнс в центр исследования поставил теорию эффективного спроса как основного условия, определяющего уровень национального дохода (НД) и занятости. Однако он не предвидел, что государственное вмешательство в предложенных им формах регулирования спроса в свою очередь порождало целый ряд противоречивых последствий, ставящих объективные пределы возможностям самой системы государственного интервенционизма.