- •Раздел I. Древесина и пластмассы как конструкционные строительные материалы, их свойства, достоинства и недостатки

- •Глава 1. Древесина — конструкционный строительный материал

- •§ 1.1. Сырьевая база применения древесины в строительстве

- •§ 1.2. Анатомическое строение древесины — основа для правильного понимания ее механических и физических свойств

- •§ 1.3. Влага в древесине

- •§ 1.4. Химическая стойкость древесины

- •§ 1.5. Физические свойства древесины

- •§ 1.6. Механические свойства древесины

- •§ 1.7. Работа древесины на растяжение, сжатие и поперечный изгиб

- •§ 1.8. Работа древесины на смятие, скалывание и раскалывание

- •§ 1.11. Требования к качеству и отбор лесоматериалов для элементов несущих конструкций

- •§ 1.12. Строительная фанера

- •Глава 2. Пластмассы — конструкционный строительный материал

- •§ 2.1. Общие сведения о пластмассах

- •§ 2.2. Основные виды конструкционных пластмасс, их свойства и области применения

- •§ 2.3. Влияние влажности и температуры на прочность и деформативность пластмасс

- •Раздел II. Защита деревянных конструкций от пожарной опасности и биологического поражения

- •Глава I. Защита деревянных конструкции от возгорания

- •§ 1.1. Горючесть древесины

- •§ 1.2. Огнестойкость деревянных конструкций

- •§ 1.3. Конструкционные и химические меры защиты деревянных конструкций от пожарной опасности

- •Г л а в а 2. Биовредители древесины и условия их развития

- •Глава 3. Конструкционные и химические меры защиты деревянных конструкции от биовредителей

- •§ 3.1. Общие сведения

- •§ 3.2. Конструкционные мероприятия по защите деревянных конструкций от гниения

- •§ 3.3. Химическая защита деревянных конструкций и элементов от биологических вредителей

- •Раздел lll. Расчет элементов конструкций цельного сечения

- •§ 3.1. Основы расчета элементов конструкций цельного сечения по предельным состояниям

- •§ 3.2. Центральное растяжение

- •§ 3.3. Центральное сжатие

- •§ 3.4. Изгибаемые элементы

- •§ 3.5. Косой изгиб

- •§ 3.6. Сжато-изгибаемые элементы

- •§ 3.7. Растянуто-изгибаемые элементы

- •§ 3.8. Основные закономерности длительной прочности древесины и пластмасс

- •Раздел IV. Соединения элементов деревянных конструкций

- •Глава 1. Общие сведения

- •§ 1.1. Основные виды соединений и предъявляемые к ним требования

- •§ 1.2. Указания по расчету соединений

- •Глава 2. Соединения деревянных элементов без рабочих связей

- •§ 2.1. Контактные соединения деревянных элементов

- •§ 2.2. Лобовая врубка

- •§ 2.3. Монтажный или аварийный болт

- •Глава 3. Соединения на механических связях

- •§ 3.1. Соединения на шпонках и шайбах шпоночного типа

- •§ 3.2. Соединения на нагелях

- •§ 3.3. Определение расчетной несущей способности одного «среза» нагеля

- •§ 3.4. Особенности работы гвоздей

§ 1.5. Физические свойства древесины

Плотность. Древесина имеет трубчато-волокнистое строение. Плотность ее зависит от породы, количества пустот, толщины стенок клеток и содержания влаги; она может быть различна даже в пределах одной и той же породы. Плотность в значительной степени зависит и от влажности.

Температурное расширение. Линейное расширение при нагревании, характеризуемое коэффициентом линейного расширения, в древесине различно вдоль волокон и под углом к ним. Как известно, коэффициент линейного температурного расширения вдоль волокон в 7—10 раз меньше, чем поперек волокон, и в 2—3 раза меньше, чем у стали. Незначительное линейное расширение от тепла вдоль волокон позволяет в деревянных зданиях и сооружениях отказаться от устройства температурных швов.

Теплопроводность. Трубчатое строение клеток древесины превращает ее в плохой проводник тепла. Теплопроводность древесины вдоль волокон больше, чем поперек волокон. Чем больше плотность и влажность древесины, тем больше ее теплопроводность. Малая теплопроводность древесины поперек волокон является основой широкого применения ее в ограждающих частях отапливаемых зданий, в результате чего толщина деревянных стен по сравнению с кирпичными значительно меньше.

§ 1.6. Механические свойства древесины

При всей относительной стройности структуры хвойных пород древесины ее трахеиды не стандартны, что является основной причиной изменчивости ее механических свойств.

Механические свойства древесины, являющейся природным полимером, изучаются на- основе реологии — науки об изменении свойств веществ во времени под действием тех или иных факторов, в данном случае нагрузок. Известно, что при быстром, кратковременном действии нагрузки древесина сохраняет значительную упругость и подвергается сравнительно малым деформациям. При длительном действии неизменной нагрузки деформации во времени существенно увеличиваются. Если задать древесине неизменную во времени деформацию, например определенный прогиб изгибаемому элементу, то напряжения в нем с течением времени уменьшаются - релаксируют, хотя деформация не меняется.

Реологические свойства древесины учитываются при назначении расчетных сопротивлений. Под действием постоянной нагрузки непосредственно после ее приложения в древесине появляются упругие деформации, а с течением времени развиваются эластические и остаточные деформации. Упругие и эластические деформации обратимы — они исчезают после снятия нагрузки в течение малого (упругие деформации) или более или менее длительного (эластические деформации) промежутка времени. Остаточные деформации, являющиеся необратимой частью общих деформаций, остаются и после снятия нагрузки.

Для обоснованного назначения размера элементов деревянных конструкций необходимо знать прочность древесины при различных силовых воздействиях, которая зависит от размера пороков, в основном сучков, ослабляющих сечение.

Благодаря особенностям строения древесина является анизотропным материалом, ее механические свойства различны в различных направлениях и зависят от угла между направлением действующего усилия и направлением волокон. При совпадении направления силы и волокон прочность древесины достигает максимального значения, в то же время она будет в несколько раз меньше, если сила действует под большим углом к волокнам.

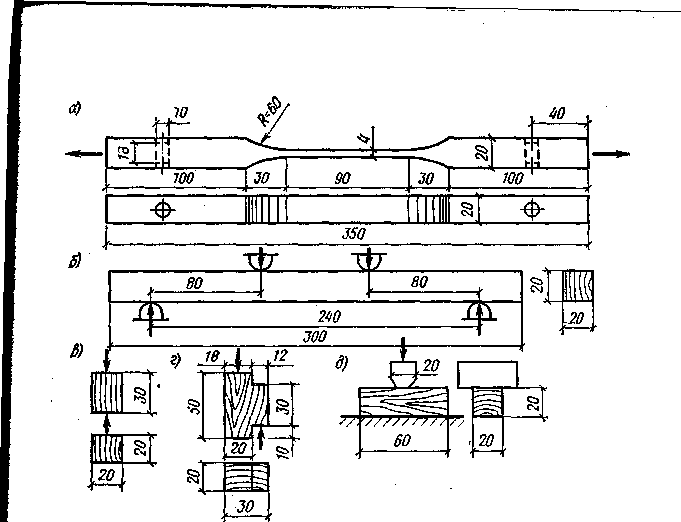

Рис. 1.8. Стандартные образцы для определения временных сопротивлений (предела прочности) древесины

а—растяжение вдоль волокон; б — поперечный изгиб; в — сжатие вдоль волокон; г —скалывание вдоль волокон; и — смятие поперек волокон

Для обоснованного расчета элементов деревянных конструкций необходимо знать прочность древесины при различных видах напряженного состояния и при разнообразном их сочетании (при сложном напряжении). До настоящего времени основой для определения несущей способности конструктивных деревянных элементов служит предел прочности древесины, определяемый испытанием стандартных образцов, выполняемых из чистой, без всяких пороков древесины (рис. 1.8). Однако некоторые из этих образцов не дают правильного ответа на вопрос о величине предела прочности. Так, например, стандартный образец на скалывание вдоль волокон не работает на чистый сдвиг. По плоскости разрушения в нем возникают неравномерные напряжения сдвига в сочетании с неравномерными нормальными напряжениями сжатия и растяжения поперек волокон.

Тем не менее согласно установленному методу, сопротивление древесины скалыванию определяют как сопротивление чистому сдвигу, что не соответствует действительности. Чистый сдвиг возможен только при работе элемента круглого сечения на кручение.

Испытания показывают значительный разброс показателей прочности даже для одной и той же породы древесины. Это объясняется неоднородностью древесины, связанной с особенностями ее анатомического строения. Так, у хвойных пород, преимущественно применяемых в строительстве, прочность поздней древесины в 3—5 раз выше прочности ранней древесины. Чем толще стенки трахеид и чем больше процент поздней древесины, тем выше плотность древесины и ее прочность. Опытами установлена прямая пропорциональность между пределом прочности и плотностью древесины.

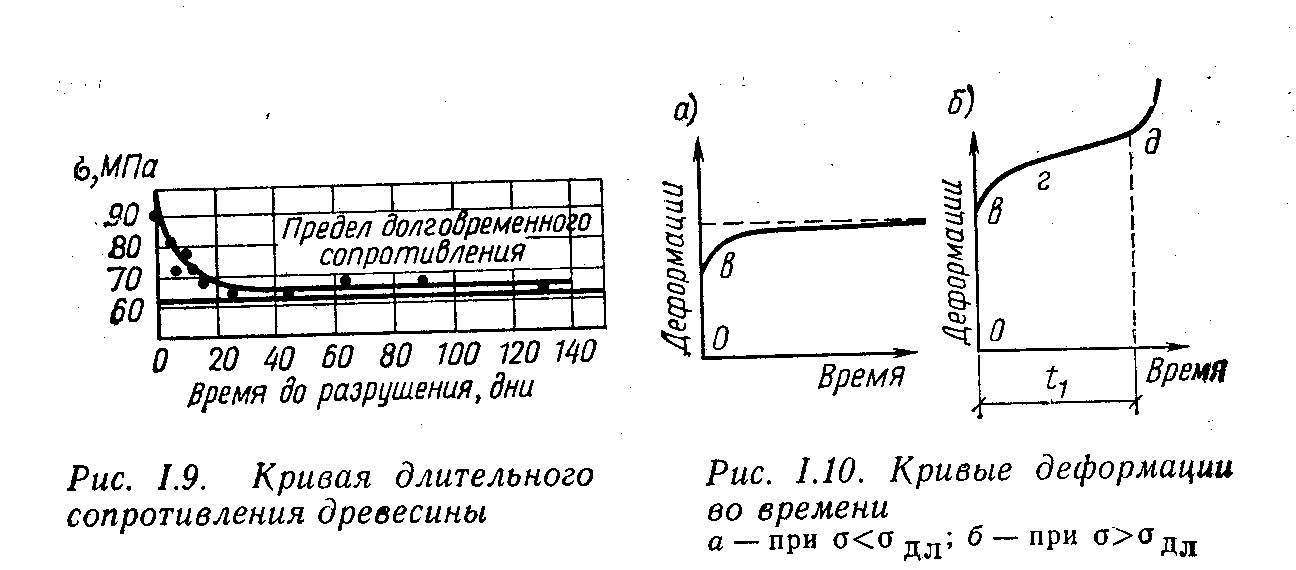

На прочность древесины благодаря ее реологическим свойствам значительно влияют скорость приложения нагрузки или продолжительность ее действия. Если серию одинаковых деревянных образцов загрузить, например на изгиб, различной по значению постоянной нагрузкой, то разрушение их произойдет через разные промежутки времени — чем больше нагрузка (напряжение), тем скорее разрушится образец. При этом может оказаться, что часть образцов вообще не разрушится, как бы долго нагрузка ни действовала. Представив результаты таких испытаний графически в координатах «предел прочности — время до разрушения» (рис. 1.9), получим асимптотическую кривую, по которой можно определить, сколько времени пройдет от начала нагружения до разрушения образца, находящегося под тем или иным напряжением. Асимптотический характер кривой показывает, что предел прочности с увеличением длительности приложения нагрузки хотя и падает, но не безгранично — он стремится к некоторому постоянному значению σдл, равному ординате асимптоты кривой. Кривая на рис. 1.9 называется кривой длительного сопротивления древесины, а ордината σдл — пределом длительного сопротивления древесины; σдл характеризует то предельное (максимальное) значение напряжения (или нагрузки), под действием которого образец не разрушится, как бы долго нагрузка ни действовала.

Асимптота на кривой длительного сопротивления делит весь диапазон изменения нагрузки на две области — область ниже асимптоты с σ < σдл, в которой разрушение образца не произойдет, как бы долго ни действовала нагрузка, и область выше асимптоты с σ > σдл, где раз рушение с течением времени неизбежно и где оно произойдет тем скорее, чем больше σ превышает σдл. Асимптотический характер кривой длительного сопротивления справедлив и для напряженного состояния древесины других видов.

Две области кривой, указанные на рис. 1.9, различаются также по характеру зависимости деформации от времени при заданном значении действующей нагрузки (напряжения). Так, при напряжении σ< σдл деформации с течением времени затухают, стремясь к некоторому пределу (пунктир на рис. 1.10,а), а при σ > σдл после некоторого уменьшения скорости деформаций на участке в—г (рис. 1.10,6) наступает развитие деформаций с постоянной скоростью на участке г—д. Далее, в момент времени t1 начинается ускоренный рост деформаций, приводящий к разрушению материала.

Как видно из (рис. 1.10), древесина обладает свойством последействия (ползучести), т. е. роста деформаций в течение некоторого времени после приложения нагрузки. Примером последействия на практике может служить провисание балок, находящихся долгое время под эксплуатационной нагрузкой.

Длительное сопротивление является показателем действительной прочности древесины в отличие от предела прочности, определяемого быстрыми испытаниями на машине стандартных образцов. Переход от предела прочности к длительному сопротивлению производится умножением предела прочности на коэффициент длительности сопротивления, равный отношению предела длительного сопротивления к пределу прочности. По опытным данным, коэффициент длительности сопротивления может быть принят 0,5-0,6. Опыты показывают, что при очень быстром приложении нагрузки, например при ударе, предел прочности повышается по сравнению с длительным сопротивлением в среднем в 3 раза. Таким образом, относительная прочность древесины при ее испытании с различной скоростью приложения нагрузки изменяется в пределах 1—3.

Фактически деревянные конструкции находятся под совместным действием постоянных (например, собственный вес), временно длительных (например, снеговая) и кратковременных (например, ветровая) нагрузок. Опыты показывают, что в этом случае предел прочности зависит от соотношения этих нагрузок и изменяется от предела длительного сопротивления (при наличии только постоянной нагрузки) до предела прочности, определяемого при стандартной скорости загружения от действия основных кратковременных нагрузок. Случай преимущественного влияния постоянной нагрузки специально учитывается в расчете (см. табл. III.6).

В СССР первые систематические работы по исследованию влияния продолжительности действия нагрузки на прочность древесины были проведены Ф. П. Белянкиным, результаты их были опубликованы в 1931 и 1934гг.