- •Ф. М. Канарёв импульсная энергетика

- •Монографии начала физхимии микромира

- •Содержание

- •1. Элементы новой электродинамики……………………3

- •6. Вода-источник тепловой энергии………………90

- •7.Саяно-шушенский импульс……………………………122

- •1. Элементы новой электродинамики Вводная часть

- •1. 1. Электрон

- •1.2. Протон и нейтрон

- •1.3. Движение электронов вдоль проводов (Плюс – минус, юг-север)

- •1.4. Электроны в проводе с постоянным напряжением

- •1.5. Электроны в проводе с переменным напряжением

- •1.6. Энергия и мощность постоянного и переменного токов

- •1.7. Принципы работы электромоторов и электрогенераторов

- •1.8. Принцип работы диода

- •1.9. Зарядка диэлектрического конденсатора

- •1.10. Разрядка диэлектрического конденсатора

- •2. Глобальная физическая ошибка математиков

- •Новый закон формирования электрической мощности

- •3. Баланс мощности мотора-генератора

- •3.1. Теоретическая часть

- •3.3. Результаты контрольного эксперимента протокол

- •Результаты испытаний

- •4. Автономный источник энергии

- •Заключение

- •5. Вода – источник водорода и кислорода Вводная часть

- •5.1. Противоречия существующей теории электролиза воды

- •5.2. Новая теория электролиза воды и её экспериментальная проверка

- •5.3. Анализ процесса питания электролизёра

- •5. 4. Низкоамперный электролиз воды

- •5.5. Экспериментальная проверка гипотезы низкоамперного электролиза воды

- •Инструменты и оборудование, использованные при эксперименте

- •5.6. Вода, как источник электрической энергии Начальные сведения

- •5.7. Эффективность топливных элементов

- •Заключение

5. 4. Низкоамперный электролиз воды

Низковольтный

процесс электролиза воды известен со

времен Фарадея. Он широко используется

в современной промышленности. Рабочим

напряжением между анодом и катодом

электролизера является напряжение

1,6-2,3 Вольта, а сила тока достигает

десятков и сотен ампер. В соответствии

с законом Фарадея, затраты энергии на

получение одного кубического метра

водорода в этом случае составляют около

4 кВтч/![]() [40]. Минимальное напряжение, при котором

начинается процесс электролиза воды,

равно 1,23 В [49].

[40]. Минимальное напряжение, при котором

начинается процесс электролиза воды,

равно 1,23 В [49].

Возникает вопрос: как же идёт электролиз воды при фотосинтезе, когда явно отсутствует источник электроэнергии? Есть основания полагать, что при фотосинтезе молекула водорода выделяется из кластера воды (рис. 70, а и b) в синтезированном состоянии без использования электронов от постороннего источника электроэнергии.

Рис. 70. Схема формирования второй структуры молекулы ортоводорода в структуре кластера из двух молекул воды (0,485 eV – энергия разрыва кластера воды при её испарении)

Функцию первичного источника энергии при фотосинтезе выполняют фотоны, поглощаемые валентными электронами и ослабляющими связи между электронами молекулы ортоводорода и электронами гидроксилов , которые формируются в кластерах воды (рис. 70). В результате молекула ортоводорода выделяется из такого кластера в синтезированном состоянии (рис. 70, с).

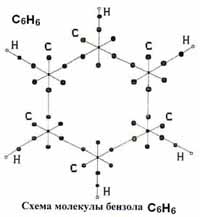

После выделения молекулы ортоводорода из кластера воды электроны молекул ортоводорода вступают в связь с валентными электронами других атомов и образуются молекулы других химических соединений. Например, молекулы бензола (рис. 71).

Рис. 71. Структура молекулы бензола

В результате молекула водорода разделяется на атомы водорода в условиях отсутствия фазы свободного состояния атомов водорода, которые существуют в плазменном состоянии при температуре до 10000С.

В описанном

случае процесс выделения молекулы

водорода из кластеров молекул воды идёт

без электронов, получаемых из катода.

Именно этот процесс электролиза идёт

при фотосинтезе и мы попытаемся

смоделировать его в техническом

устройстве. А сейчас рассмотрим детали

процесса выделения молекул водорода

из кластера, состоящего из молекулы

воды![]() и иона

в электрическом поле электролизёра

(рис. 72).

и иона

в электрическом поле электролизёра

(рис. 72).

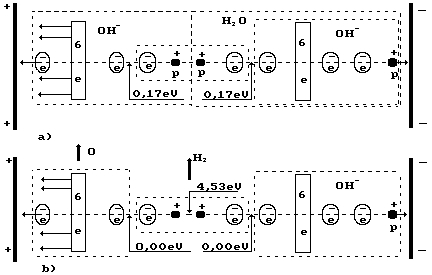

Рис. 72. Схема процесса низкоамперного электролиза

На рис. 72 показан

анод слева, а катод справа. Протон Р

атома водорода в молекуле воды ориентирован

к катоду, а другой протон этой молекулы

соединяется с протоном иона

![]() (слева).

В результате образуется кластерная

цепочка, с правой стороны которой

расположена молекула воды

(слева).

В результате образуется кластерная

цепочка, с правой стороны которой

расположена молекула воды

![]() (рис. 50), слева - ион

(рис.

52, а), а в центре - молекула ортоводорода

(рис. 50), слева - ион

(рис.

52, а), а в центре - молекула ортоводорода

![]() (рис. 53, а, b).

(рис. 53, а, b).

Обратим внимание на то, что осевой электрон атома кислорода и шесть кольцевых электронов иона притягиваются к аноду одновременно (рис. 72, а слева). Электростатические силы, притягивающие шесть кольцевых электронов к аноду, деформируют электростатическое поле так, что осевой электрон приближается к ядру атома кислорода, а шесть кольцевых электронов удаляются от ядра атома. В этом случае энергии связи между протонами и электронами в сформировавшейся таким образом молекуле водорода распределяются так, что энергия связи между атомами водорода в его молекуле увеличивается до 4,53 eV, а между электронами атомов кислорода в ионах и электронами атомов водорода становятся равными нулю и молекула водорода выделяется из кластерной цепочки. Два атома кислорода образуют его молекулу, и она также выделяется.

Таким образом, в

электролитическом растворе под действием

электростатического поля формируются

сложные кластерные цепочки со строгой

ориентацией между анодом и катодом

[41]. Под действием электрического поля

кластерная цепочка удлиняется,

одновременно изменяются и энергии связи

между элементами такой цепочки. Если

мы возьмём за основу результаты

эксперимента, приведенные на рис. 72, а,

то минимальная энергия (≈4 Вт), при

которой идет процесс электролиза,

приведенная к энергии связи (0,17 eV)

между электронами иона

![]() в цепочке (рис. 72, а) и молекулы воды,

оказывается порядка 0,17 eV.

Две таких связи дают энергию 0,34 eV,

что меньше энергии 0,485 eV

, при которой кластер из двух молекул

разрывается при испарении молекул воды.

Кроме этого, формирование молекулы

ортоводорода увеличивает энергию связи

между атомами водорода с 0,485 eV

до 4,53 eV.

Энергии связи 0,17 eV

(рис. 72, а) уменьшаются до нуля (рис. 72,

b)

и сформировавшаяся молекула ортоводорода

оказывается свободной.

в цепочке (рис. 72, а) и молекулы воды,

оказывается порядка 0,17 eV.

Две таких связи дают энергию 0,34 eV,

что меньше энергии 0,485 eV

, при которой кластер из двух молекул

разрывается при испарении молекул воды.

Кроме этого, формирование молекулы

ортоводорода увеличивает энергию связи

между атомами водорода с 0,485 eV

до 4,53 eV.

Энергии связи 0,17 eV

(рис. 72, а) уменьшаются до нуля (рис. 72,

b)

и сформировавшаяся молекула ортоводорода

оказывается свободной.

Конечно, это упрощенная схема. При более сложном процессе возможно формирование молекул перекиси водорода перед образованием молекулы кислорода. Именно к этому приводит малейшее нарушение оптимального сочетания параметров процесса электролиза.

Рассмотрим теперь реакции, протекающие у анода. Известно, что ион гидроксила (рис. 72, а), имея отрицательный заряд , движется к аноду (рис. 72, а). Два иона гидроксила, отдавая по одному электрону аноду и, соединяясь, друг с другом, образуют перекись водорода (рис. 72, b).

Известно, что процесс образования перекиси водорода эндотермический, а молекулы кислорода - экзотермический. При получении одного кубического метра водорода процесс образования перекиси водорода поглощает 22,32х109,00=2432,88 кДж. В силу этого даже при плазмоэлектролитическом процессе температура раствора в зоне анода остаётся низкой.

Если бы существовал процесс синтеза молекул кислорода, то при получении одного кубического метра водорода в зоне анода выделилось бы 22,32х495,00=11048,40 кДж. Вычитая из этой величины энергию, поглощенную при синтезе перекиси водорода, получим 11048,40-2432,88=8615,52 кДж. Складывая эту энергию с энергией синтеза молекул водорода 19463,00 кДж, получим 28078,52 кДж. В этом случае общий показатель тепловой энергетической эффективности должен быть таким =28078,52/14400=1,95. Поскольку в реальности этой энергии нет, то этот факт подтверждает гипотезу об отсутствии процесса синтеза молекул водорода в зоне катода и молекул кислорода в зоне анода при низковольтном электролизе. Молекула водорода (рис. 72, b) и атом кислорода (рис. 72, b) формируются в кластерных цепочках до выделения их в свободное состояние, поэтому и не генерируется энергия их синтеза.

После передачи двумя ионами гидроксила двух электронов аноду (рис. 72, а) образуется молекула перекиси водорода (рис. 72, b), которая, распадаясь, образует молекулу кислорода (рис. 72, с) и два атома водорода; последние, соединяясь с ионами гидроксила, образуют две молекулы воды (рис. 72, d,e). С учетом этого химическая реакция в зоне анода запишется так

(97)

А теперь опишем результаты экспериментов, показывающих связь, новой теории электролиза воды с реальностью.