3. Характеристики лопастных нагнетателей

В зависимости от величины угла выхода лопатки рабочего колеса принято называть загнутыми назад (β2 <90°), радиально оканчивающимися (β2 = 90°), загнутыми вперед β2 90°.

Отношение полного

давления РТ

к динамическому

![]() ,

где скорость потока равна окружной

скорости u2,

получило название коэффициента

полного давления:

,

где скорость потока равна окружной

скорости u2,

получило название коэффициента

полного давления:

![]() .

.

Коэффициент давления находят опытным путем в лабораторных условиях посредством измерения давления и скорости вращения рабочего колеса.

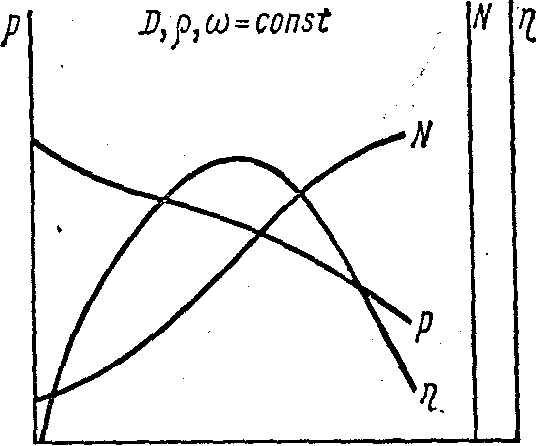

Наибольший интерес имеет кривая зависимости между давлением и подачей р—L — так называемая характеристика давления нагнетателя (напорная характеристика).

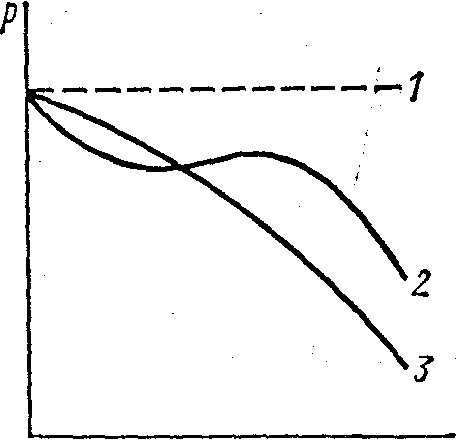

Характеристики р—L лопаточных нагнетателей. Обратимся к уравнению давления вида р=ρΨ’и22 и предположим, что коэффициент давления Ψ' зависит только от формы и числа лопастей колеса, т. е. от типа нагнетателя. В этом случае характеристика лопастного колеса в координатах р —L, должна была бы представлять собой прямую линию 1, параллельную оси абсцисс (рис. 2), так как плотность жидкости ρ и окружная скорость u2 от L не зависят (рис. 3).

В действительности же при изменении L изменяются скорости на выходе из колеса (в частности, скорость с2и, определяющая значение теоретического давления), затем величина гидравлических потерь внутри нагнетателя Σ∆p и Ψ', так как:

![]()

Поскольку полезное давление р изменяется, то и действительная характеристика представляет собой непрерывно падающую кривую 3 или кривую 2 с выгибом («седловиной»).

Потери внутри лопаточного нагнетателя в зависимости от его конструктивных особенностей при изменении подачи могут изменяться неравномерно. Например, потери при входе в межлопастные каналы при малой подаче нагнетателя велики, в связи с чем кривая давления может иметь в области малых L впадину (см. рис. 2, кривая 2). Непрерывно и круто падающие кривые по сравнению с кривыми, имеющими впадину, обладают преимуществами, обеспечивающими большую устойчивость в работе

Рис. Характеристика объемного нагнетателя Характеристика мощности

для лопастного нагнетателя

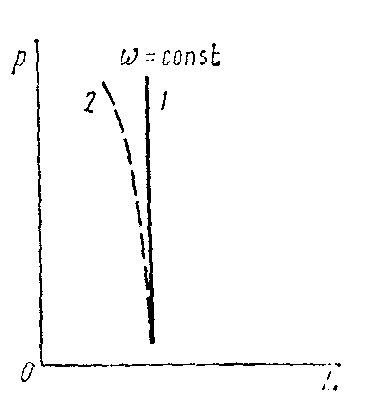

Характеристика р—L, для объемного нагнетателя (ρ, D, ω == const) будет определяться независимостью подачи от давления, т. е. представляет собой вертикальную линию. Именно так выглядит эта характеристика для насосов, перемещающих практически несжимаемые жидкости (рис. 1) При перемещении газов за счет сжатия (±const) характеристика несколько изменяется (рис. 2).

У работающего в обычных условиях нагнетателя характеристика полного давления никогда не доходит до оси абсцисс, так как поток на выходе из нагнетателя несет с собой кинетическую энергию.

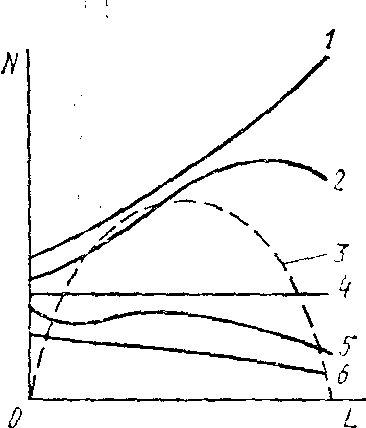

Кривые N—L лопаточных нагнетателей. Передаваемую жидкости полезную мощность лопаточных нагнетателей можно вычислить: Nпол = Lp, из выражения следует, что Nпол=0 при L =0 или p=0, т. е. в координатах N—L кривая начинается от нуля, затем достигает максимума и опять снижается (кривая 3).

Действительная кривая мощности лопаточных нагнетателей получается иной, в связи с перетеканием жидкости через зазор между колесом и патрубком, а также из-за паразитной мощности, расходуемой на трение дисков лопаточного колеса о жидкость в корпусе (мощность, расходуемая на механические потери в подшипниках и передаче, при построении характеристик обычно не учитывается). Поэтому кривые N—L для лопаточных нагнетателей начинаются не от нуля, а несколько выше.

При режимах, которым соответствует подача большая, чем некоторая Lпр, нагнетатель с лопастями, загнутыми назад, начинает производить, а не потреблять мощность, превращаясь, таким образом, в турбину; здесь Lпр — подача, при которой кривая N—L пересекается с осью абсцисс.

В дальнейшем, когда отсутствует специальная оговорка, рассматривается характеристика в первом квадранте, в пределах которого в подавляющем большинстве случаев и работают нагнетатели. Для центробежных (радиальных) нагнетателей с лопатками, загнутыми вперед, кривая N—L при подаче L<Lnp, когда р>рдин, поднимается непрерывно и довольно круто (кривая 1). Для центробежных (радиальных) нагнетателей с лопатками, загнутыми назад, кривая N—L еще до достижения указанного режима начинает перегибаться и снижаться (кривая 2), причем мощность при оптимальном режиме оказывается близкой к максимальному ее значению. Кривые мощности различных осевых нагнетателей существенно различаются по форме. У некоторых нагнетателей кривые N—L по форме похожи на кривые р—L центробежных (радиальных) нагнетателей с лопатками, загнутыми вперед (кривая 5), у некоторых Кривая N—L с увеличением производительности нагнетателя неуклонно снижается (кривая 6); для многих других осевых нагнетателей мощность с изменением производительности практически не изменяется вплоть до L = Lnp (кривая 4).

Кривые η—L лопаточных нагнетателей. Характеристика полного кпд позволяет легко оценивать эффективность работы нагнетателя при различных режимах.

Коэффициент полезного действия нагнетателей определяется по формуле:

η = Lp/N, откуда следует, что η=0 при L=0 или р=0.

Таким образом, кривая η—L, имеющая в начальной точке значение η=0, должна при увеличении подачи возрастать до некоторого максимального значения и далее опять падать.

Значение максимального КПД определяет основное качество нагнетателей — их экономичность. Производительность нагнетателя, соответствующая максимальному КПД, называют оптимальной, а соответствующий режим работы нагнетателя — оптимальным; подбор нагнетателей имеет главной целью обеспечить их эксплуатацию именно при этом режиме.

М ожно

подбирать и эксплуатировать нагнетатели

и при подаче с КПД, достаточно близким

и максимальным. Применять нагнетатели

при режимах работы с η<0,9ηmax

не рекомендуется

ожно

подбирать и эксплуатировать нагнетатели

и при подаче с КПД, достаточно близким

и максимальным. Применять нагнетатели

при режимах работы с η<0,9ηmax

не рекомендуется