- •Технология социальной работы с малообеспеченными гражданами

- •2. Фз «о государственной социальной помощи»17.07.1999

- •3. Закон рб «Об адресной социальной помощи» от 4.02.2000

- •I. Денежные выплаты:

- •1. Пособия

- •1.2. Ежемесячное пособие на ребенка

- •1.3. Специальное социальное пособие

- •1.5. Многодетные малоимущие семьи дополнительно пользуются следующими мерами государственной поддержки:

- •4. Набор социальных услуг (нсу)- перечень социальных услуг, предоставляемых получателям едв.

- •II. Натуральная помощь

Технология социальной работы с малообеспеченными гражданами

Обеспеченность человека, групп и слоев населения неразрывно связана с их потребностями. Потребности - это нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальных и других групп, общества в целом; это внутренний побудитель активности.

Потребности классифицируются:

по сферам деятельности - потребности в труде, познании, общении, отдыхе;

по объекту — материальные и духовные, этические, эстетические и др.;

по функциональной роли - доминирующие и второстепенные, центральные и периферические, устойчивые и ситуативные;

по субъекту — индивидуальные, групповые, коллективные, общественные.

Основное внимание будет сосредоточено на материальных потребностях применительно к отдельным субъектам, а именно к малообеспеченным группам населения.

Факторы, которые обусловливают удовлетворение потребностей людей (в том числе материальных), разнообразны, например:

общественно-цивилизационные - объем и структура производства, численность и половозрастной состав населения страны, общественно-политический и экономический строй общества, его социальная структура;

природно-географические - климатические, географические, национально-исторические условия жизни населения, изменение физических особенностей человека;

социально-экономические - величина и распределение национального дохода, денежные доходы населения, распределение их между различными группами и слоями населения, имеющиеся товарные фонды, цены на товары и услуги и др.

Все эти группы факторов тесно взаимодействуют между собой. Однако их влияние неодинаково на разных этапах развития человеческого общества. В современных условиях России на первый план выдвигаются факторы первой группы (в первую очередь переходный этап развития российского общества) и третьей группы (содержание социальной политики, системный кризис российского общества).

Уровень жизни – это социальный индикатор, отражающий степень удовлетворения материальных и духовных потребностей человека, складывающийся из нескольких компонентов: уровень национального дохода, размера душевых доходов, объема потребляемых благ и используемых услуг; уровень потребления продовольственных и непродовольственных товаров, установленных цен на товары и услуги; обеспеченности жильем, а также доступности образования, медицинского и культурного обслуживания, степени безопасности жизнедеятельности.

На сессии ООН, состоявшейся в Женеве в 2000 году, установлено, что нищета как социальная категория характеризует состояние человека, жизненный уровень которого ниже 1 доллара США в день.

В интервале от 1 до 2 долларов располагается бедность. Граница между нищетой бедностью условна и зависит от места проживания (село-поселок – город - мегаполис), экономического положения страны и т.д.

Такое широкое толкование уровня жизни характеризует экономическое положение населения. В более узком смысле он означает уровень удовлетворения потребностей и соответствующий ему уровень доходов. Поэтому чаще всего в качестве обобщающего показателя уровня жизни населения, удовлетворения его материальных и духовных потребностей рассматривают реальные доходы населения. Они характеризуют количество приобретаемых материальных благ и услуг с учетом изменения розничных цен и расходов на выплату налогов, а также других обязательных платежей.

Важный показатель уровня жизни - потребительская корзина. Он складывается из минимально необходимого уровня потребления материальных благ и услуг с учетом наличного уровня развития производительных сил и выражает (в денежной и натуральной форме) минимальные потребности человека (семьи) в продовольственных и непродовольственных товарах и услугах

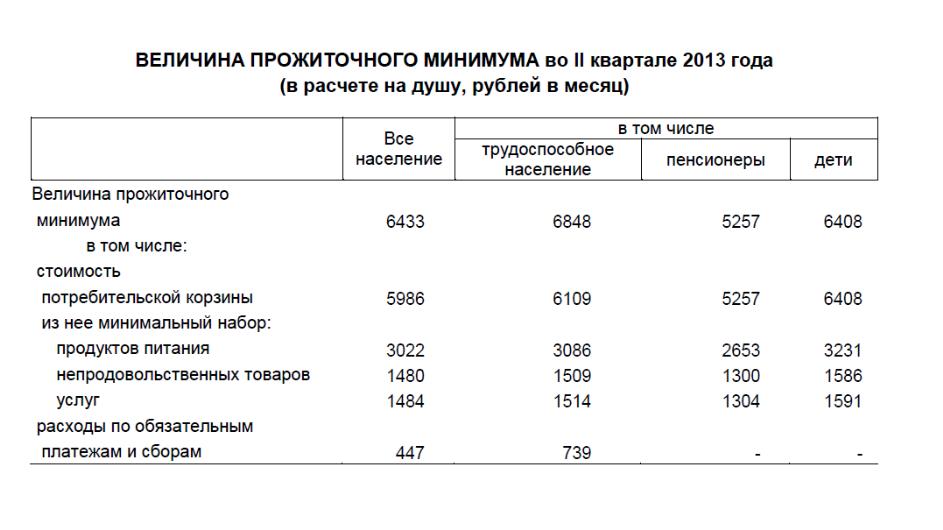

Потребительская корзина является составной частью минимального прожиточного минимума, включающего в себя питание, непродовольственные товары, услуги, налоги и другие платежи. Соотношение между указанными элементами прожиточного минимума на конец 2008 г. в России было таким: 41,6; 15,7; 35,9 и 6,8%. То есть основная статья расходов — питание, что свидетельствует о неблагополучии общества. Ясно, что питание является основной статьей расходов в малообеспеченных и бедных семьях. Зажиточные и богатые слои имеют другую структуру расходов.

Институтом питания Академии медицинских наук разработаны нормативы потребления (набор продуктов питания), которые в целом соответствуют физическим потребностям человека по их калорийности и химическому составу и покрывают энергетические затраты организма, необходимые для нормальной жизнедеятельности взрослых и развития детей, сохранения здоровья в преклонном возрасте. Эти продуктовые наборы, предназначенные для paзличных половозрастных групп, дифференцируются в зависимости от различий потребностей в материальных благах и услугах, с учетом цен, природно-климатических, демографических, социально этнических и экологических условий.

Прожиточный минимум, согласно ФЗ «О прожиточном минимуме» от 24.10.97 - стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы; Предназначен для

- оценки уровня жизни населения Российской Федерации при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ;

- обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат;

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам.

Прожиточный минимум является своеобразной точкой отсчета бедности.

Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.

Комплексный характер проблемы бедности находит своё отражение уже в определении самого понятия «бедность». Оно не может быть определено однозначно, раз и навсегда. В его определении необходимо учитывать как объективные характеристики материальных возможностей человека или группы, так и их субъективные оценки и восприятие.

Основой определения бедности для большинства исследователей является наличие у человека или группы возможности удовлетворить свои потребности. При этом, необходимо различать различные виды бедности, существенно отличающиеся друг от друга.

Во-первых, это абсолютная бедность, представляющая собой такое экономическое состояние субъекта, при котором имеющийся у него доход не позволяет удовлетворять даже первичные потребности (в пище, одежде, жилище и т.п.). Абсолютная бедность представляет собой наиболее тяжёлую её разновидность. Человек или группа, находящиеся в этом состоянии, испытывают не только серьёзные материальные затруднения (невозможность нормально питаться, иметь хорошую и добротную одежду, оплачивать нормальное жильё, дать качественное образование детям и др.), но, и испытывают и морально-нравственные страдания и переживания. Их неблагоприятное материальное положение вызывает жалость, а иногда и презрение части окружающих, отношение к ним как к неудачникам или бездельникам, которые сами виноваты в своём состоянии. Именно данная категория бедных нуждается в первоочередной помощи и поддержке со стороны государства и общества.

Во-вторых, это относительная бедность, представляющая собой такое материальное и имущественное положение субъекта, при котором имеющийся в его распоряжении доход недостаточен по сравнению с доходами других людей или групп. Эта разновидность бедности связана, в первую очередь, с субъективной оценкой человеком своего материального положения. Реально это положение может быть достаточно благополучным, но в сравнении с положением других восприниматься как бедность. Довольно часто это связано с укоренёнными в массовом сознании представлений об обеспеченной жизни. Относительная бедность тоже является основанием для определённой социальной помощи, но в этом случае эта помощь должна носить, скорее, психологический характер, направленный на переоценку субъектом своего материального положения, своих притязаний и возможностей их удовлетворять.

Выделение абсолютной и относительной бедности осуществляется на таком основании, как уровень имеющегося у человека или группы дохода. Ещё одним основанием, позволяющим выделять определённые виды бедности, является то, как человек использует имеющиеся в его распоряжении средства. По этому основанию можно выделить такие виды бедности как первичная и вторичная.

Первичная бедность - это нехватка средств для удовлетворения основных нужд и потребностей субъекта при оптимальном использовании имеющихся средств. Можно утверждать, что это своеобразная модификация абсолютной бедности. Первичная бедность может быть следствием целого ряда социогенных причин и факторов: отсутствие работы, высокая иждивенческая нагрузка в семье, низкий уровень квалификации и т.п. Субъект, находящийся в состоянии первичной бедности, нуждается как в экономической помощи, так и в других видах социальной поддержки (помощь в трудоустройстве, в получении образования, адаптационных мерах и др.).

Вторичная бедность - это невозможность для субъекта удовлетворить свои основные потребности в силу неразумной и нерациональной траты имеющихся в его распоряжении средств. Иначе говоря, вторичная бедность является следствием расточительности человека, неумения или нежелания правильно распределять собственные доходы. В этом случае состояние бедности есть результат собственного выбора субъекта и о настоятельной потребности его в социальной помощи говорить не приходится. Вместе с тем, данная ситуация может стать основанием для организации и осуществления определённой социально-психологической и социально-педагогической работы с человеком или группой с целью формирования у них соответствующие навыки расходования имеющихся в их распоряжении средств.

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в РФ

|

2011 |

2012 |

||||||

I квартал |

I полу- годие |

9 месяцев |

Год1) |

I квартал |

I полу- годие |

9 месяцев |

Год2) |

|

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума: млн. человек |

22,9 |

21,1 |

20,2 |

17,9 |

19,1 |

17,7 |

17,2 |

15,6 |

в процентах от общей численности населения |

16,1 |

14,9 |

14,3 |

12,7 |

13,5 |

12,5 |

12,1 |

11,0 |

1) Уточненные данные. 2) Предварительные данные. |

||||||||

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 1) (в среднем на душу населения; рублей в месяц)

|

Все население |

из него по социально-демографическим группам населения |

Соотношение среднедушевых денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума 2), процентов |

||

трудоспособное население |

пенсионеры |

дети |

|||

2000 |

1210 |

1320 |

909 |

1208 |

188,5 |

I квартал |

1138 |

1232 |

851 |

1161 |

162,7 |

II квартал |

1185 |

1290 |

894 |

1182 |

182,9 |

III квартал |

1234 |

1350 |

930 |

1218 |

189,7 |

IV квартал |

1285 |

1406 |

962 |

1272 |

216,1 |

2001 |

1500 |

1629 |

1144 |

1499 |

204,1 |

I квартал |

1396 |

1513 |

1064 |

1405 |

178,1 |

II квартал |

1507 |

1635 |

1153 |

1507 |

195,8 |

III квартал |

1524 |

1658 |

1163 |

1514 |

209,5 |

IV квартал |

1574 |

1711 |

1197 |

1570 |

231,9 |

2002 |

1808 |

1968 |

1379 |

1799 |

218,3 |

I квартал |

1719 |

1865 |

1313 |

1722 |

187,3 |

II квартал |

1804 |

1960 |

1383 |

1795 |

207,1 |

III квартал |

1817 |

1980 |

1387 |

1799 |

220,8 |

IV квартал |

1893 |

2065 |

1432 |

1880 |

252,8 |

2003 |

2112 |

2304 |

1605 |

2090 |

244,7 |

I квартал |

2047 |

2228 |

1554 |

2039 |

212,7 |

II квартал |

2137 |

2328 |

1629 |

2119 |

230,1 |

III квартал |

2121 |

2318 |

1612 |

2089 |

242,7 |

IV квартал |

2143 |

2341 |

1625 |

2113 |

289,5 |

2004 |

2376 |

2602 |

1801 |

2326 |

269,3 |

I квартал |

2293 |

2502 |

1747 |

2259 |

241,0 |

II квартал |

2363 |

2588 |

1793 |

2313 |

252,4 |

III квартал |

2396 |

2629 |

1816 |

2336 |

264,8 |

IV квартал |

2451 |

2690 |

1849 |

2394 |

314,6 |

2005 |

3018 |

3255 |

2418 |

2896 |

268,0 |

I квартал |

2910 |

3138 |

2332 |

2795 |

225,7 |

II квартал |

3053 |

3290 |

2449 |

2937 |

253,8 |

III квартал |

3047 |

3288 |

2440 |

2921 |

266,8 |

IV квартал |

3060 |

3302 |

2450 |

2931 |

321,6 |

2006 |

3422 |

3695 |

2731 |

3279 |

296,8 |

I квартал |

3374 |

3640 |

2703 |

3234 |

242,2 |

II квартал |

3443 |

3717 |

2747 |

3301 |

287,5 |

III квартал |

3434 |

3709 |

2736 |

3292 |

297,5 |

IV квартал |

3437 |

3714 |

2739 |

3290 |

357,1 |

2007 |

3847 |

4159 |

3065 |

3679 |

326,0 |

I квартал |

3696 |

3993 |

2950 |

3536 |

268,7 |

II квартал |

3809 |

4116 |

3033 |

3647 |

313,3 |

III квартал |

3879 |

4197 |

3085 |

3704 |

326,6 |

IV квартал |

4005 |

4330 |

3191 |

3830 |

389,7 |

2008 |

4593 |

4971 |

3644 |

4389 |

323,6 |

I квартал |

4402 |

4755 |

3508 |

4218 |

277,4 |

II квартал |

4646 |

5024 |

3694 |

4448 |

317,5 |

III квартал |

4630 |

5017 |

3660 |

4418 |

336,5 |

IV квартал |

4693 |

5086 |

3712 |

4472 |

360,2 |

2009 |

5153 |

5572 |

4100 |

4930 |

327,9 |

I квартал |

5083 |

5497 |

4044 |

4857 |

276,7 |

II квартал |

5187 |

5607 |

4129 |

4963 |

327,1 |

III квартал |

5198 |

5620 |

4134 |

4978 |

321,9 |

IV квартал |

5144 |

5562 |

4091 |

4922 |

385,6 |

2010 |

5688 |

6138 |

4521 |

5489 |

333,3 |

I квартал |

5518 |

5956 |

4395 |

5312 |

292,6 |

II квартал |

5625 |

6070 |

4475 |

5423 |

332,3 |

III квартал |

5707 |

6159 |

4532 |

5510 |

325,0 |

IV квартал |

5902 |

6367 |

4683 |

5709 |

380,5 |

2011 |

6369 |

6878 |

5032 |

6157 |

326,3 |

I квартал |

6473 |

6986 |

5122 |

6265 |

273,6 |

II квартал |

6505 |

7023 |

5141 |

6294 |

313,9 |

III квартал |

6287 |

6792 |

4961 |

6076 |

326,3 |

IV квартал |

6209 |

6710 |

4902 |

5993 |

395,2 |

2012 |

6510 |

7049 |

5123 |

6259 |

351,5 |

I квартал |

6307 |

6827 |

4963 |

6070 |

299,1 |

II квартал |

6385 |

6913 |

5020 |

6146 |

348,7 |

III квартал |

6643 |

7191 |

5229 |

6387 |

346,4 |

IV квартал |

6705 |

7263 |

5281 |

6432 |

409,8 |

20133) |

|

|

|

|

|

I квартал |

7095 |

7633 |

5828 |

6859 |

304,1 |

Согласно данным Росстата, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2013 года составила 19,6 млн человек или 13,8% от общей численности населения. За I квартал 2012 г. данный показатель был равен соответственно 19,1 млн человек или 13,5%.

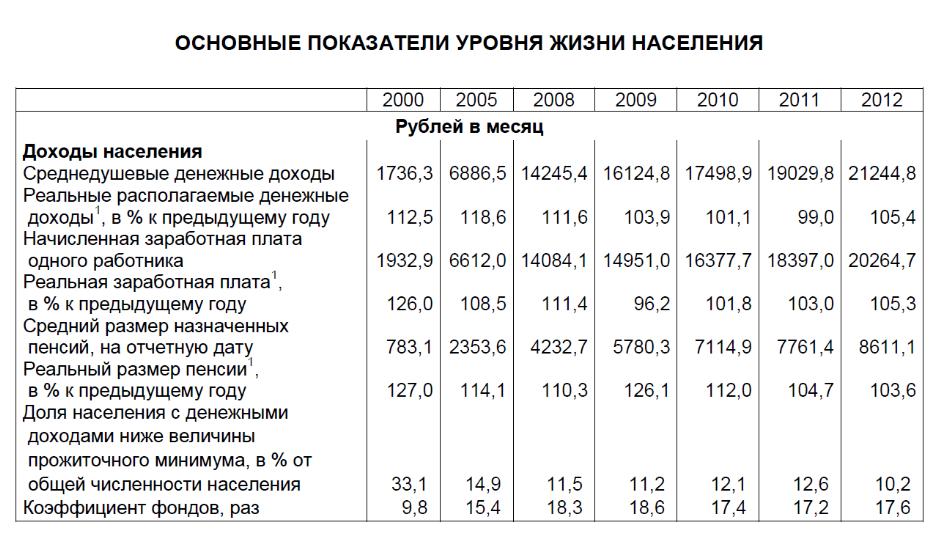

Уровень бедности – доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума – является ключевым индикатором благосостояния населения. В Республике Башкортостан уровень бедности снизился на 2,4 проц. пункта: с 12,6% в 2011 году (514,2 тыс. чел.), до 10,2% в 2012 году (414,5 тыс. чел.), что лучше российского значения на 0,8 проц. пункта (в РФ предв. – 11%).

Снижению доли бедного населения в республике способствовал резкий рост реальных располагаемых денежных доходов в 2012 году (106,5%) по сравнению с 2011 годом (99,0%) на 7,5 проц. пункта и ускоренное снижение цен на товары и услуги первой необходимости на 4,3 проц. пункта: с 109% в 2011 году до 104,7% в 2012 году. Кроме того, при росте среднедушевых доходов в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 12,4%, величина прожиточного минимума за этот период увеличилась на 3,7%.

Республика Башкортостан среди 80 субъектов Российской Федерации по уровню бедности в 2012 году по сравнению с 2011 годом поднялась с 19 на 14 место. Среди 14 регионов Приволжского федерального округа по данному показателю республика также улучшила свои позиции, поднявшись с 3 места в 2011 году на 2 место после Республики Татарстан в 2012 году.

По оценкам целого ряда исследователей для современных российских бедных характерно наличие следующих социальных качеств и характеристик.

Во-первых, это достаточно высокий уровень экономической пассивности и социального иждивенчества, ожидание пусть минимальных, но гарантированных государством материальных благ и возможностей. Однако, справедливости ради необходимо отметить, что данное качество не является имманентно присущим российским гражданам, а во многом было сформировано экономической политикой советского государства на протяжении ряда десятилетий.

Во-вторых, для современной российской бедности характерна такая черта как фатализм, т.е. убеждённость людей в том, что их неблагоприятное материальное положение не может быть изменено в обозримом будущем их собственными усилиями. Это приводит к тому, что определённая часть бедных отказывается от активной деятельности, направленной на улучшение своего положения.

В-третьих, для значительной части бедных в российском обществе свойственна такая черта как высокая степень недоверия к государству, государственной власти, государственным органам и учреждениям. Это приводит к тому, что многие меры, направленные на помощь бедным и малоимущим, принимаемые на различных уровнях государственной власти, воспринимаются людьми как «очередной обман, подачка» и т.п.

В-четвёртых, можно говорить о такой характерной особенности российской бедности как доминирование в массовом сознании единого стандарта обеспеченной жизни, требующего для своей реализации достаточно высоких доходов. Для значительной части населения страны характерно представление о том, что бедность - это не нехватка средств на самое необходимое, а нехватка средств на то, чтобы жить так, как живёт большинство окружающих людей.

В-пятых, важной особенностью бедности в современном российском обществе является её качественная и структурная многомерность, проявляющаяся в том, что для определения уровня бедности необходимо множество критериев и в качественном многообразии социального состава такого общественного слоя как бедные составляют сегодня их основную часть. Сегодня большинство российских бедных — трудоспособные, работающие люди, в возрасте от 28 лет и старше, имеющие одного или двух детей.

Для уточнения социальных границ бедности в современном российском обществе, можно выделить несколько типичных социальных групп бедных, включающих людей:

- имеющих небольшой доход и плохо обеспеченных материально. Например, лица с низкой квалификацией и, как следствие, с низкой заработной платой, безработные и т.п.;

вытесненных с рынка труда и потерявшие, таким образом, источник устойчивого дохода в силу различных обстоятельств (малограмотность, недостаточная квалификация и др.);

живущие в семьях с высокой иждивенческой нагрузкой (многодетные семьи, семьи инвалидов и престарелых) или родители-одиночки;

материальные проблемы которых связаны с их субъективными ценностями, предпочтениями и образом жизни (бродяги, люди, не желающие работать, бросившие учёбу и т.п.);

пострадавшие (в том числе и экономически) от природных и социальных катастроф (беженцы, жертвы стихийных бедствий и террористических актов).

Даже простой перечень возможных категорий бедных, существующих в современном российском обществе, позволяет сделать вывод о достаточно широких и неопределённых социальных границах бедности. Социальный и демографический состав этой категории населения позволяет с большой долей вероятности говорить о факторах риска, определяющих попадание или пребывание в бедности. К таким факторам сегодня относятся:

- рождение человека в бедной семье. Бедность - это одна из немногих социальных характеристик, которая может передаваться по наследству;

- плохое состояние здоровья, тяжёлое заболевание или травма, что ограничивает доступ человека к получению хорошего образования, работы, требующей высокой квалификации и, следовательно, хорошо оплачиваемой, не позволяет сконцентрироваться на работе;

- низкие доходы, вследствие возрастных характеристик, владения не пользующейся спросом профессией или безработицы;

- низкий уровень образования, ограничивающий доступ к целому ряду престижных и высокооплачиваемых профессий;

- субъективные или личностные характеристики и качества человека, решения, принятые им ранее (склонность к алкоголизму, нежелание работать, уход из семьи и др.).

Нормативно-правовое обеспечение

1. Федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" 24.10.1997. В настоящем данном законе используются следующие основные понятия:

потребительская корзина - минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности;

прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы;

семья - лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство;

основные социально-демографические группы населения - трудоспособное население, пенсионеры, дети;

среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) - совокупная сумма доходов каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), деленная на число всех членов семьи.

Малоимущим (малоимущей) признается тот гражданин (семья), среднедушевой доход которого (которой) ниже величины прожиточного минимума.