- •1. Попятно о торможеии. Торможение как особенность нервных процессов, его физиологическая роль.

- •2. История открытии центрального торможении. Опыты Сеченова и Гольна

- •3. Тормозные нейроны и тормозные синапсы, их медиаторы тормозной постсинаптический потенциал (тпсгп), его возникновение

- •4. Механизмы постеннаптического торможення

- •5. Механизмы пресниаптнчсского торможения

- •6. Механизмы пессимального торможения и торможения вслед за возбуждением

- •7. Возвратное и латеральное торможение (разновидности постсинаптического торможения

- •8. Реннпрокиое (антагонистическое) торможение

- •9. Доминантное торможение

- •10. Понятие про координационную деятельность цнс. Ее функциональное значение

- •11. Гемато-энцефалический барьер (гэб), его строение, физиологическая роль

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТОРМОЖЕНИЯ И МЕХАНИЗМОВ

КООРДИНАЦИИ РЕФЛЕКТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Попятно о торможеии. Торможение как особенность нервных процессов, его физиологическая роль.

Торможение - активная реакция физиологической системы, возникающая в процессе возбуждения и приводящая к подавлению ее активности.

Торможение обеспечивается группами специализированных тормозных нейронов, которые через тормозные синапсы подавляют активность возбуждающих нейронов нервных центров (т.н. тормозные центры). Существуют и специфические механизмы торможения; по связанные с деятельностью специализированных тормозных систем, а с особенностью возбуждения нейронов (например, наличием при возбуждении фаз рефрактерности).

Торможение играет исключительно важную роль в деятельности организма. Прежде всего, это непрерывная координационная деятельность согласование мышечной деятельности, работы сенсорных систем, внутренних органов, различных отделов нервной системы. Кроме того, торможение обеспечивает организацию всего поведения человека пли животных.

2. История открытии центрального торможении. Опыты Сеченова и Гольна

Впервые явление торможения было открыто братьями Вебер в 1845 г., обнаружившими замедление ритмической деятельности -сердца при раздражении периферических отделов блуждающего нерва (вагусное торможение). Торможение в деятельности ЦНС было показано Траубе (1847 г.), который наблюдал остановку дыхательных движений при раздражении центральных участков блуждающего нерва.

Определение роли торможения как основного физиологического процессе наряду с возбуждением, принадлежит И.М.Сеченову (рис.4).

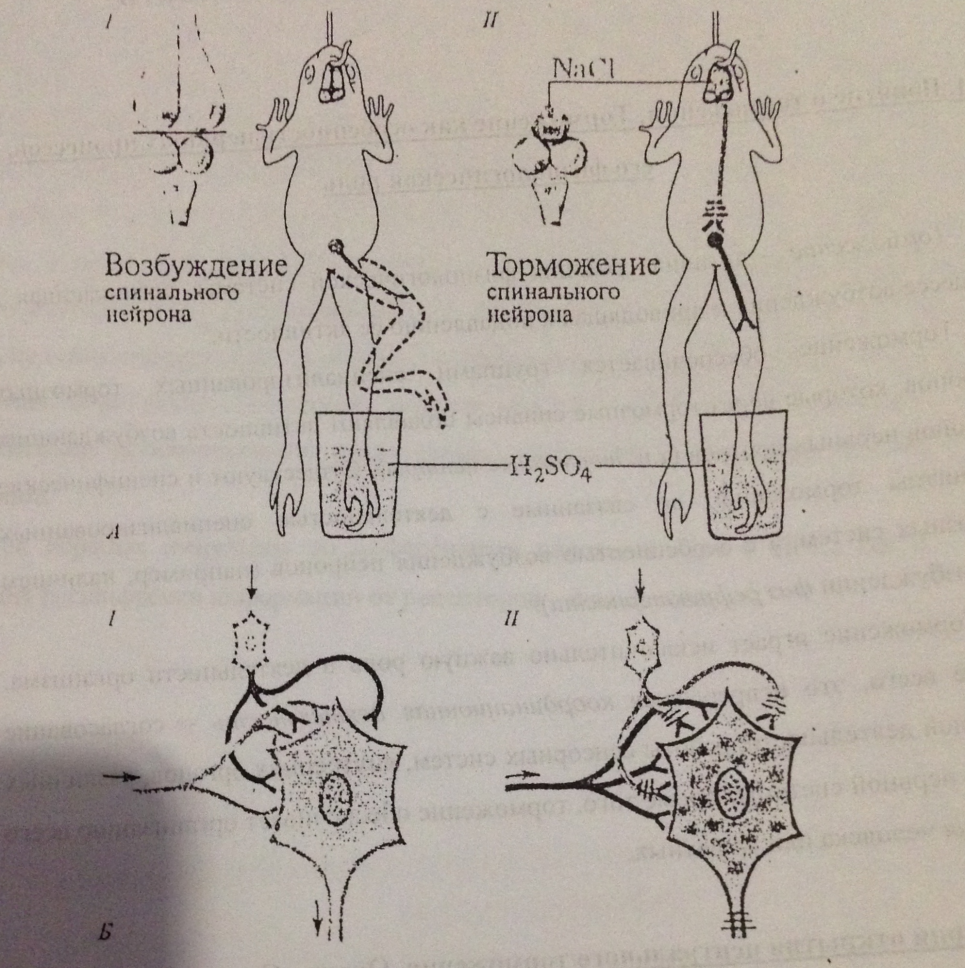

Рнс.4. «Сеченовское торможение»:

А - схема опыта: 1 - определение времени рефлекса у бесполушарной лягушки, II - увеличение времени рефлекса у той же лягушки после наложения кристаллика №С1 на область зрительных долей;

Б - предполагаемый механизм торможения: I - проведение возбуждения по мотонерону; II – нисходящее тормозное влияние на мотонерон. Черточки на рисунке - активация тормозных синапсов от супраспинальных структур (а), ращение возбуждения по аксону (б).

Экспериментальное изучение природы и значения торможения проведено Ч.Шеррингтоиом, И.П.Павловым, Дж.Экклсом. Ч.Шеррингтон описал пропреем торможения на уровне спинного мозга; И.П.Павлов выделил внешнее и внутреннее торможение условных рефлексов.

После работ Дж.Экклса стало возможным точно изучить механизмы торможения.

Было доказано, что торможение, в отличие от возбуждения, не обладает способностью к длительному активному распространению.

И.М.Сеченов доказал, что раздражение промежуточного мозга может вызвать торможение спинномозговых рефлексов. Схема опыта И.М.Сеченова приведена на рис.4. На рис. 4,А,1 показан уровень перерезки мозга - выше зрительных бугров (открывается поверхность промежуточного мозга). У лягушки в лом состоянии наблюдается выраженная рефлекторная реакция на действие раствора H2SO4 - рис.4,А,I. Она связана с возбуждением мотоненронов правой нижней конечности (рис.4,Б,II). После наложения кристаллика NaCl па срез мозга (рис.4,А,II) рефлекторной сгибательной реакции не возникает или ее время резко увеличивается. Это возникает вследствие торможения мотоненронов (рис.4,Б,II).

Опыт Гольца демонстрирует торможение рефлекторных реакций на уровне

спинномозговых рефлекторных дуг и проводится на спинализированной лягушке. Во время начала рефлекторной реакции сгибания на голеностопный сустав противоположной конечности наносят сильное механическое раздражение. Рефлекс или прекращается, или время рефлекса резко увеличивается.