- •Текст взят с психологического сайта http://www.Myword.Ru

- •Isbn 5-201-02212-х

- •Isbn 5-201-02212-х

- •1 Работа вьшолнена при финансовой поддержке Российского Гуманитарного научного фонда (код проекта 94-06-19751)

- •1 В исследовании r е Харламенковой 7] раскрыты именно личностные стили целеполагания

- •II "Российская история" -

- •6/ Наиважнейший временной период. Испытуемому предлагалось уточнить, какой период в его жизни был наиболее важным для становления его личности (детские, школьные, юношеские, зрелые годы);

- •Текст взят с психологического сайта http://www.Myword.Ru

1 Работа вьшолнена при финансовой поддержке Российского Гуманитарного научного фонда (код проекта 94-06-19751)

постоянных и существенных. А потому мы, и как политический оога-низм всегда верили в нравственность вечную, а не условную на несколько дней." 4. с. 80]

Любое политическое, общественное действие должно быть облегчено общечеловеческой, нравственной идеей. В общественном сознании значение социальных отношении, их роль в развитии общества всегда рассматривалась через призму определяющей философской идеи, жоторая играла аккумулирующую, регулирующую роль Под флагом определенной идеи в России объединялись разные социальные группы, тогда как в Европе каждое социальное сословие имело свою идеологию. Идеология в России никогда не имела границ.

Идеологизация русского общества началась гораздо раньше, чем победил марксизм и социализм. Идеология опиралась на имманентную потребность русского общественного сознания в объединяющей идее. Начиная от идей спасения России, до ее мессианской роли в мире, кончая идеями народничества и коммунизма - самые разные идеи витали в русском сознании на протяжении всего 19 века. Поэтому говорить об идеологизации русского общества именно после октябрьской революции не совсем верно. Просто данная идеология легла на благоприятную почву. Идеологии буржуазного общества, за исключением Германии, всегда несли в себе значительную долю рациональности, поэтому они достаточно гибко и дифференцированно вписывались в социальную жизнь. Идеи, возникающие на российской почве, всегда были замешаны на вере и психологии, будь то вера в Христа, поиск вечной справедливости или коммунизма. Именно в силу этой последней особенности вырабатывались некие формулы, направляющие общественное сознание и. в конечном итоге, начавшие им управлять (во времена Александра I формула "православие, самодержавие и народничество" служила прекрасным цементом общества, питая веру в "батюшку царя").

Проникновение марксизма было обусловлено идеализмом российского общественного сознания, стремлением к идеалу, утопизмом, приматом веры над здравым смыслом и рационализмом. Именно в силу этого тоталитарной власти в течение десятков лет удавалось поддержать веру в абстрактный идеал коммунизма, несмотря на все большую очевидность его вопиющего противоречия с реальность».

Естественно, что сложность и глубина российских философских идей, были ли они идеями славянофилов или западников, блестящий уровень культуры российских мыслителей уступили место общедоступной идеологии в период превращения марксизма в советскую идеологии. Ленин, в частности, сделал все, чтобы идеи революции, кото-

6

рые в устах Плеханова, Троцкого, Бухарина имели философскую форму и культурные основания, превратились в лозунги на заборах. Идеология образовала некоторый синкрет науки, веры и политических лозунгов, тогда как сама политика не имела ничего общего с мифами, содержавшимися в формулах и лозунгах.

Лозунги насилия и уничтожения буржуазии постепенно сдвинулись с негативной на как бы позитивнун тональность, хотя идея коммунистического будущего всегда сочеталась с практикой уничтожения его врагов. Если в дореволюционном обществе творцом и носителем идей была русская интеллигенция, то в социалистическом, благодаря классовому подходу утвердились приоритеты рабочего класса и крестьянства в ущерб интеллигенции. Но парадоксальным образом идеология выполнила интегрирующую общество роль, оказалась универсальным средством. Впоследствии, когда интеллигенции в какой-то мере удалось укрепить свою социальную позицию за счет культурной функции, идеологические лозунги перекочевали с заборов на экраны телевизоров и страницы романов. Идеология проникала в психологию, поскольку каждый лозунг имел свой психологический не только массовый, но и индивидуальный стел.

Здесь обнаруживается существэнное уже с научно-психологической точки зрения различие между сознанием и мышлением. Идеологические лозунги имели ценностный смысл для индивидуального сознания, но отнюдь не требовали мышления, размышления, осмысления происходящего. Именно поэтому советской идеологией была решена казалось бы фантастическая задача - грань между идеалом и реальностью была минимизирована, был уничтожен принцип реальности, свойственный всякому научному, критическому рациональному мышлению взрослого человека, отличному от условного мышления ребенка и подростка. Коммунизм вытравил из российского сознания религиозность, воспитаннув веками христианства, потому что сам стал своеобразной религией, предполагающей надличкае, способ жизни, подчиняющийся высшим принципам. На этой основе бала решена другая кажущаяся на Западе недостижимой задача - социализм реализовал принцип добровольного принуждения к труду, что выразилось, как известно, в массовых трудовых подвигах, трудовом энтузиазме. Это было, несомненно, уникальное социальное достижение-Вопрос о том, насколько российская вера в идеал была органична или сопровождалось ложью, является очень сложным. На наш взгляд, появились особые неосознаваемые формы неправды и лжи в самой индивидуальной психологии (кроме сознательной политической лжи), связанные с желанием верить неправде, а не просто сознательно лгать.

7

Однако мало кто из критиков и аналитиков социализма, которые чаще всего ограничивались едкими, но частными суждениями, обратил внимание на то. что советская идеология переродилась до "перестройки". Это произошло в период "застоя", роста бюрократизации и расцвета мещанства. Советское мещанство с его обыденно-приземленным сознанием было далеко от идеализма, на почве которого выращ-валась идеология коммунизма.

Расцвет мещанской идеологии шел множество корней, анализ которых выходит за пределы наших задач, но его основным принципом стало достижение благополучия индивидуальным путем, обращение формулы социализма, гласящей1 "все на благо общества" в формулу: "использовать общественные блага в свою пользу". Это социально-психологическое явление, в частности проявилось в карьеризме, в принципе "ты - мне, я - тебе". Это не было, на наш взгляд, началом индивидуализма, но подрывом коллективизма, питаемого идеологией, идеализмом и подстегиваемого "режимом".

И тем не менее несмотря на возросшую прагматичность индивидуального сознания, все же в нем сохранялась многолетняя привычка к готовым идеологическим формулам. И когда, провозглашая демократию, попытались такой формулой осуществить ту привычную Функцию, можно предполагать, что только в момент острых социальных событий у Белого Дома, она - эта новая формула, и то у немногих, вызвала прежние, связанные с возрождением идеала переживания. Но распад прежних социальных связей, подлинно или псевдо-коллектавных, атомизация общества, состоящая в предоставлении каждого самому себе как в деле политического выбора, так и в деле выживания, и продолжающийся в обновленных формах расцвет мещанства, потребительства, теневой спекулятивной активности {под флагом 1 экономической активности и возрождения), все эти причины посте-I пенно заблокировали восприятие этой формула. Для большинства она устала терять свой психологический смысл, который имели, несмотря на их мифичность и утопичность, прежние идеологические формулы. Российское сознание, воспитанное на лозунгах, привыкло к создаваемой ими социальной определенносгш. более того, к категорическим определениям, какой на дворе этап социализма и в каком году начнется торжество коммунизма.

Привычка к монологизму не могла в одночасье перерасти в готовность к восприятию плюрализма, альтернативности. Социальное мышление было не развито, сознание ограничивалось восприятием. Даже наличие "двойной арифметики" - как надо и как есть на самом деле - при социализме не воспитало способности видеть и решать противоречия, ставить проблемы

8

В условиях крушения прежней идеологии основным оказалось не упразднение марксизма (который, кстати, также как вся система был упразднен и очень легко), а образовавшийся вакуум в идеологизированном, оозпашш. Именно в силу этого на социальную поверхность начали выплывать клише, создаваемые случайными людьми, носящие случайный и нелепый смысл, типа "вымыть ноги в Карибском море". Выплыла "пена" низкопробного сленга мещанства. Образовался разрыв между уровнем сложных, иногда более иногда менее глубоко, но научно обоснованных социальных программ и транслируемых по телевидению сюжетов господина Мавроди или новоявленных невежественных политиков.

В период тоталитаризма в России политика "съела" культуру, когда интеллигенция решила добровольно и самоотверженно служить политическим целям. В настоящее время при наличии массовых университетов, колледжей и лицеев, провозглашающих ценность (доро-гостоимость) образования, на фоне лозунгов о профессионализме и компетентности, наука и искусство, более не финансируемые обществом, не могут содействовать если не созданию новой, то хотя бы восстановлению старой дореволюционной идеологии.

Чем же замещено место идеологии? Мы склонны утверждать, что психологией. Проивошедшая экономическая дифференциация общества уже без всяких идеологических присказок упразднила возможность общей идеи, порождающей сходные смыслы у разных людей. Для многих все происходящее стало бессмысленным и совершенно непонятным. На этом фоне на смену идеологизированного, почти от века идеалистического мировоззрения пришла психология.

Крупнейший социальный психолог, не только Франции и Европе, но и мира, С.Московичи считает, что психология всегда занимала ведущее место в системе всех социальных отношений - экономических, политических, правовых, что она есть их аккумулированное выражение 9]. Тезис, что это так всегда - во всех обществах и на любых этапах их развития - нуждается в более развернутом обосновании. Но мы считаем, что сегодня это положение справедливо для России, и лидирование психологии пришло на смену предшествующему этапу лидирования идеологии.

Распад социальных отношений привел к атомизации общества, доведенной до его первичной единицы - индивидуума. Но именно потому, что единицами стали не характерные для социалистического строя общности - производственные, научные коллективы, психология стала ведущей, (поскольку ее первичной основой является именно отдельный индивид, личность). Личности, оказалось, предоставлена. сказать свое "слово", решая задачу выживания или безмерного обо-

гащения. Личности предоставлено сыграть свою роль, но не в обществе, как считалось в марксизме, не в истории, а в пьесе без сюжета и в социальной ситуации полной неопределенности: в игре без правил.

Несколько лет назад мы обратились к исследованию сознания личности, очень мало изученного именно в этом качестве, и поставили сложнейшую задачу - рассматривать сознание как психосоциальное явление, как явление исторической психологии: изучить сознание и психологию, сложившуюся как результат и одновременно регулятор реального способа жизни, найденного личностью в данной совокупности социальных условий и обстоятельств.

Для исследования состояния реального сознания прежде всего необходим типологический подход. Поскольку разнообразны способы жизни личностей, вырабатываемые ими при одних и тех же (в целом) социальных условиях и дифференцированных социальных обстоятельствах, разнообразны и типы их сознания. Нами были разработаны основные определения специфики индивидуального сознания, одновременно и как общественного и как личностного образования, проведена дифференциация его качеств как процесса, способности, состояния и образования, выявлена связь сознания и социального мышления как его механизма и определены основные операции последнего 11.2].

После такой предварительной теоретической работы, которая скорее ориентировала последующие эмпирические исследования, чем претендовала на роль законченной теории, мы приступили к кросс-культурным исследованиям.

Если в социальном мышлении мы выделили несколько основных процедур: представления (репрезентации), интерпретации, проблематизации и категоризации, то в качестве предмета кросскультурных, сравнительных исследований мы избрали в основном социальные представления (хотя отдельные эмпирические исследования были посвящены интерпретации и проблематизации) 3; 10].

Почему мы выбрали для кросскультурного исследования социальные представления? Во-первых, именно в них мы видим специфику российской ментальности, которая всэгда была страной, где преобладали идеи и представления, т.е. они имманентны российскому сознанию. Этот выбор предмета исследования, во-вторых, обеспечил возможность научного сотрудничества с С.Московичи, считающим представления ведущей и единственной характеристикой и общественного, и индивидуального сознания. А наличие сотрудничества позво-опереться и на широко признанные положения концепции С.Мос-

лило

ковичи, и на многолетнюю эмпирическую операционализацию его кон-

10

цепции, на годами отработанные и в этом смысле сверхнадежные методы исследования социальных представлений 12. 131. (Московичи, по-видимому, считал, что именно Россия является самым подходящим полем для исследования социальных представлений.

Концепция Московичи была использована нами не только в силу авторитетности ее автора, но потому, что она оказалась очень практична, конструктивна для исследования столь сложного, противоречивого объекта - реальности соодальных представлений. Поэтому сегодня, подведя итоги лишь одного этапа кросскультурных сравнений, мы можем осветить две основных проблемы.; первую - как мы Использовали эту теорию, выросшую на другой социальной почве, в голове ученого, обладающего другим способом мышления, т.е. какова была стратегия адаптации этой теории и стратегии самого исследования, и вторую - что, благодаря ей или в дискуссии с ней, удалось увидеть в реальности самой российской иентальности.

Перед нами стояло два основных теоретических вопроса. Первый: что составляет специфику российского менталитета как целого и какой стратегией можно вдавить ее специфику; второй (поставленный сравнительно недавно); как изменилось состояние российской ментальности в период резких социальных изменений. В начале статьи мы попытались ответить на последний вопрос теоретически. Но для доказательного ответа нужно было бы иметь лонгитвд, т.е. эмпирически сравнить состояние сознания до и после прошедших социальных изменений. Такого лонгитюда мы не имели. Но из проведенного выше теоретического анализа очевидно, что он и не мог быть проведен, потому что нельзя было бы сравнить общество, где лидировала идеология, с обществом, где ведущая роль принадлежит уже психологии, а сравнивать прежнюю психологию с современной в этой логике было бы не корректно.

Россия представляет собой сегодня совершенно уникальный пример социальных изменений, во-первых, по их радикальности, во-вторых, по их скорости. По гипотезе Дж.К.Абрика, представления связаны в систему настолько, что с изменением только одного представления или понятия меняется вся система Ш]. Мы не имели возможности проверить гипотезу Абрика, поскольку у нас не было лон-гитада и характеристики прежней целостной системы российских представлений. Но для нас важно то, что в концепции Московичи взаимосвязаны два основных вопроса - о целостности менталитета и о его изменчивости. Мы солидарны с его основными принципами: менталитет того или иного общества нельзя рассматривать как высший этап развития по отношению к другим; неправомерна идея поступательности социального развития. Московичи не считает, подобно

a

Шпевглеру и некоторым российским пессимистам, что развитие цивилизации идет к своему закату, но одновременно и не утвервдает, что каждая последующая стадия является более совершенной по отношении к предыдущей 9]. Такая теоретическая позиция была важна и как основание сотрудничества, поскольку изначально отсутствовал взгляд на российскую психологию как задворки западно-европейской, проявлялся постоянный интерес к ее специфике и способам ее обнаружения.

] Отвечая на первый вопрос - о специфической целостности российского менталитета, можно сказать, что мы выявляли ее двумя ос-Imenwm путями: путем парциального исследования каждого из социальных представлений в отдельности - политических, правовых, моральных, названных нами условно коллективными (не в смысле Дюрк-гейма, а для обозначения их социальной ориентированности), а одновременно - представлений о я - self, представлений о своей ответственности, об интеллекте и т.д., которые в отличие от первых мы назвали личностно-ориентированнши. Затем из этих фрагментов мы постарались составить целое, имея в виду удельный вес каждого, способ связи некоторых представлений, т. е. выявили композицию целого. Мы отдавали себе отчет, что российский менталитет есгь некоторый гештальт, в котором исходным является целое, но разрабатывая теоретические гипотезы о характере этой целостности, мы одновременно эмпирически шли и во встречном направлении - от частей к целому, судя о нем по их композиционному расположении.

Вторым стратегическим путем выявления целостности и специфики российского менталитета был путь кросскулыщжого сравнения. При первом способе мы пытались понять загадку российской менталь-ности как бы изнутри нее самой (к тому же отдавая себе отчет, что как исследователи мы являемся одновременно и гражданами, т.е. не можем отчуждать от себя объект исследования, как бы взглянуть на него со стороны, поскольку идентичны с ним). При втором - мы путем сравнения с системами других обществ пытались раскрыть ее специфику извне. Уже четыре-пять лет мы заняты кросскультурными исследованиями: с В.Дуазом (соратником С.Московичи, швейцарским психологом) - правовых представлений, с Е.Дрозда-Сенковской (сотрудницей Московичи) - оценочных представлений и суждений больших и палых групп друг о друге в зависимости от их близости и удаленности; совместно с финскими психологами (Ю.Хяйюриненом. Х.Рату) -сравнительным изучением типов интеллектуальности (имплицитных концепций интеллекта) западно-европейских и восточно-европейских личностей, совместно а польскими исследователями (Я.Рейковски) -политических представлений.

12

Отвечая на второй, не менее сложный вопрос, как выявлять (при отсутствии лонгитюда. не зная, что было раньше) изменчивость социальных представлений, мы разработали гипотезу, что изменчивость структуры менталитета можно выявить путем сопоставления двух его уровней - общественного (как он назывался в марксизме) или коллективного (в терминологии Дюркгейма) и индивидуального. Иными словами, кроме глобальной характеристики ментальности - ее целостности, выступающей на коллективом уровне, мы выявили дифференцированные характеристики ментальности, т.е. те типы сознания, психологии, социального мышления, которые свойственны разным личностям. Сравнивая каждый тип сознания с общественным его уровнем, мы сумели ответить на вопрос, какие типы делегируют изменения или являются носителями нового, по отношению к общественному целому, сознания, а какие типы консервативны. Причем, исследуя отдельные типы, т. е. индивидуальный уровень сознания, мы уже не ограничились совокупностью социальных представлений и вообще представлениями, а выбрали и другие характеристики индивидуального сознания и социального мышления - ценности, способность к проблемному социальному мышлении и оптимизм-пессимизм.

Почему мы не ограничились лишь совокупностью социальных представлений, имея в принципе возможность сравнить социально-ориентированные и личностно-ориентированные представления? Почему мы, отвечая на вопрос об изменении российского менталитета, не пользовались кросскультурным методом? Последним было очень соблазнительно и просто воспользоваться, поскольку проект российско-французского сотрудничества звучал так: "Демократическое сознание в Западной и Восточной Европе", а так как Западная Европа является уже традиционно демократическим обществом, а Россия еще только вступает на путь демократических преобразований, то, казалось бы, изменения российского сознания можно было выявить, сравнивая с эталоном высшего уровня развития демократического сознания. Но учитывая позицию С.Московичи, не считающего, что менталитет западноевропейских стран - это высший уровень развития по отношению к российскому, мы пришли к выводу развитие демократии как социально-политический процесс (который действительно различается по уровню развития в западно- и восточноевропейских странах) нельзя смешивать с развитием сознания в условиях демократических преобразований

Отвечая же на первую часть вопроса, почему мы, исследуя индивидуальный уровень сознания, не ограничивались только социальными представлениями, можно сослаться на доклад С.Московичи, сделанный на московской конференции в мае 1996 г., в котором он убе-

13

дительно показал, чго, например, высшие логические операции не являются высшими по отношению к символическим операциям первобытного мышления. И если рассматривать их в контексте функций того и другого мышления, операции, употребляемне мышлением дикаря, при всей их кажущейся примитивности по отношению к современному мышлению, оснащенному математическим, логическим и компьютерным аппаратами и технологиями, на самом деле пропорциональны, адекватны задачам его жизни. Иными словами. С. Московичи подчеркнул именно функциональные особенности того и другого типа мышления, подтвердив тем самым гипотезу, высказанную нами ранее: социальное мышление личности можно рассматривать именно как функциональный механизм ее сознания, как его "работу", а его продуктивность или реп-родуктивность искать в постановке и в решении социальных, жизнен-а не только искусственных экспериментальных задач. Именно Поэтому мы поставили своей целью выявить три параметра образовавшая типов: проблемность, ценность и оптимизм-пессимизм. Проб-пемность понимается нами как самая основная способность социального мышления Ценности рассматриваются не только по принятому иерархическому принципу и составу (не только ценностные представления), а именно, - в соответствии с критерием изменений сознания стремились выявить: старые или новые ценности доминируют в дознании каждого типа; если в нем педставлены только новые или только старые ценности, указать на "гармоничный" характер созна-а если в нем присутствуют и те и другие - на его противоре-

шый характер. Такой подход к ценностной характеристике ищдави-ального сознания мы также считали функциональным: естественно, что лица со старыми ценностями обладают иными социальными возможностями в обществе с новыми ценностями, в сравнении с лицами, новые ценности которых соответствуют ценностям общества. И, наконец, выявляя противоречивый или непротиворечивый характер индивидуального сознания у разных типов, мы исходили отнюдь не из априорной установки, что наличие противоречий в сознании есть факт негативный, блокирующий его активность, а наоборот, из того, что

эотиворечия, представленные в сознании, активизируют его проблемность Более оптимальные функциональные возможности сознания менее оптимальные (ограниченные) мы устанавливали на пересечении с первой его характеристикой - проблемностью социального пения. Т.е. каждая из трех характеристик - ценностная, проблемная и оптимизм-пессимизм диагносцировалась нами, по совету j.Московичи, на их "пересечении" друг с другом.

Почему в число трех диагносцируемых характеристик был вклю-№ен оптимизм-пессимизм, казалось бы, к характеристике самого саз-

14

нанйя не относящийся? Во-первых, потому, что оптимизм-пессимизм, является общей характеристикой активности личности, которая, в свою очередь, содействует или препятствует активности мышления. Во-вторых, мы опирались на исследования оптимизма-пессимизма За леским и Ленцем, выявлявших путем кросскультурного сравнения спи-сок наиболее сложных мировых социальных проблем (например, нукле-арной катастрофы, здоровья, спида и т.д.) и получивших различил оптимизма-пессимизма по ответам респовдентов о возможности-невоз-можности их решения (стоит заметить, что по полученным ими данным, Украина не занимает самого первого места по пессимизму, уступая его такой стране как Румыния, несмотря на Чернобыльскую катастрофу) 141. Иными словами, авторы максимально сблизили шргж-териешки оптшзж-пессшазж именно с социальными, проблемами и возможностью-невозможностью ш решения, что и отвечало общему принципу их взаимной пересекаемости.

Своеобразие российского менталитета мы исследовали, опираясь и на западную (эмигрантскую) публицистику, претендующую чаще всего с критических позиций выявить особенности социалистического образа жизни и сознания (в частности, издаваемый Т.Розановой журнал "Синтаксис", газету "Русская мысль", издаваемую в Париже и другие источники). Для нас были крайне важны результаты социологических отечественных исследований, прежде всего Н.И.Лапина, проведшего очень тонкий и глубокий ловгитюд изменения российских ценностей методами, близкими к семантическому дифференциалу в психологии, и более оригинальными, обеспечившими ему - в отличие от обычных опросов общественного мнения, картину глубинной архитектоники российского ценностного сознания, его "гештальтов" в каждый изучаемый период 8], а также на исследования В.Ф.Петренко, изучавшего методом семантического дифференциала политическое сознание. Но основой явились оригинальные исследования, проведенные в лаборатории психологии личности за последние пять лет. В их числе были исследования, не входившие по своему замыслу в данный проект, осуществленные независимо от него - это прежде всего теоретико-эмпирические исследования А.В.Ьрушлинского совместно с В.А.Поликарповым - мышления в диалоге, совместно с Л.В.Темновой решения моральных задач, совместно с М.И. Воловиковой - морального мышления, продолженное впоследствии О.П.Николаевой, исследовавшей соотношения правового и морального сознания по методике Тапп, наконец, оригинальное теоретико-эмпирические исследования российской ментальности в когнитивно-нравственно-правовом аспекте В.В.Знаковым 6]. В комплекс исследований, проведенных данным авторским коллективом, вошли работы Г.Э. Белицкой, впервые исследо-

15

ваБшей проблематизацив как процедуру социального мышления и затем, на основе разработанного ею оригинального метода ПСМ и польского опросника (ориентированного на исследование ценностных критериев и позиций в период выборов в Польше), проведшей (совместно с о П. Николаевой) исследование политических представлений в период выборов в Думу в 1993 г,, диссертации А.Н.Славской, впервые исследовавшей интерпретацию как процедуру социального мышления, как его наиболее оперативную функцию, В.Ф.Серенковой, изучившей проективно-временные особенности индивидуального сознания и возможности-ограничения в способности личности к планированию времени, диссертации С.В.Григорьева, впервые этнопсихологическими методами исследовавшего специфику и типологии представлений личности о своей жизни в ее свободно-игровых проявлениях {и так называемые игры сознания). Н.Л.Смирновой, выявившей имплицитные представления об интеллекте, интеллектуальности и интеллектуальной личности (умном человеке) в разных культурах, у разных возрастных поколений и полов, а также пилотажные исследования представлений "Я" в связи с ответственностью и многие другие.

Теоретические и эмпирические результаты нашей работы мы по-•ались представить на двух основных схемах, каждая из которых ,ет обобщенный ответ на два основных, поставленных выше вопроса-,ова специфика российской ментальности и в чем заключаются ее мнения в период резких социальных изменений.

Каждая из схем является одновременно и своеобразной интерпретацией результатов, подробное и фактологическое изложение которых в полном объеме невозможно в пределах одной статьи

На схеме 1 представлено условное графическое изображение своеобразного гештальта" российского менталитета в виде окружности. Она имеет две полусферы. В верхней в основном отражена результаты исследований социальных представлений, которые, как говорилось, изучались изолированно друг от друга разными исследователями Таким образом - верхняя полусфера - это мысль , сознание или ментальность в виде совокупности различных представлений -политических, правовых, моральных и т.д.. Нижняя полусфера отражает попытку (в основном пока теоретическую) показать мысль в действии, т.е. согласно концепции Московичи - функциональные, жизненные, социальные, как иногда говорится о технических системах, "разрешающие'' зозмотост сознания и мышления. В левой части нижней полусферы представлена способность личности к адаптации. ниже - к идентификации. В самом центре нижней части представлены некоторые социально-психологические характеристики, касающиеся соотношений: я-другой, мы-группа, которые конкретизированы в по-

Схема 1.

Социальные представления. Российский менталитет.

Я - общество

/потребность оценивать \

/ доверие- / недоверие

я-другой-мы-группа

социальной

n

нятиях, явившихся результатом исследований- доверие-недоверие, потребность оценивать других, проявившаяся в социальном сравнении. В правой части нижней полусферы расположены активность (поведение), удовлетворенность-неудовлетворенность (оптимизм-пессимизм) как активационные резервы или возможности-ограничения личности, и, наконец, как это ни парадоксально, способность решать проблемы вынесена в число (сферу) функционально-действенных механизмов сознания. В целом можно сказать, что в нижней полусфере представлены некоторые из регуляторкых механизмов российского менталитета. (В верхней полусфере остались не исследованными экономические представления, которые, несомненно, могут сильно изменить всю трактовку гештальта российской ментальности. В число ре-гуляторных механизмов также не включены такие как мотивационный и др.). Поэтому данную схему следует рассматривать как промежуточный этап обобщения результатов работы, необходимый для ее последующего углубления - во-первых и во-вторых, скорее как стратегию изучения и интерпретации целого, чем как реальность российской мэнтальности.

Первой характеристикой менталитета оказалось преобладание трального сознания - моральных представлений над политическими и правовыми (но пока нельзя сказать, что и над экономическими), это не представление о добре и зле, как это принято обычно считать, даже не представление о справедливости, а прежде всего чувство ответственности и совести Моральные представления имеют больший удельный вес, более развиты и входят составляющими и в политические, и в правовые. Последние, напротив, не развиты и компенсируются моральными отношениями, которые устанавливаются на уровне непосредственного взаимодействия людей. Например, в Европе можно заниматься совместной, скажем, исследовательской деятельностью с человеком, который не нравится, не симпатичен. В России для успеха такой деятельности люди должны вступить в личные, доверительные отношения, поскольку нет четких профессиональных правил и критериев. В России оказался не выработан опыт социального взаимодействия, основанный на отвлеченной, в определенном смысле безличной обязанности каждого, поэтому успешность оказалась зависимой от "хорошего" человека и добрых отношений. Мораль носит "конвенциональный" характер, т.е. основана на некотором условном соглашении типа "ты-мне, я-гебе".

Право в России отсутствует и в юридических институтах, и в сознании личности, где как бы представлен только один аспект -требования общества, обращенные ко мне. но не мои требования прав

18

от общества1. Это, как представляется, связано с отсутствием развитого изначального чувства, присущего личности, что все в конечном итоге зависит от "я", хотя реально социально такая внутренняя независимость может быть и не обеспечена. Иными словами, подтвердилось суждение о некоторой специфичности я-концепции. которая в западно-европейском сознании связана с развитым индивидуализмом. Второй целостной характеристикой ментальное™ оказалось такое представление о селф ("я"), которое неразрывно связано с представлением, об обществе, Б западно-европейском сознании отсутствует связь паблик (общественных) и приват (личностных) представлений отсутствует, поскольку соотношение личности с обществом многократно социально институционально опосредованно. По-видимому, в нашем обществе такая связь является наследием тоталитаризма, растворявшем личность в идеологических абстракциях "народ","общество". С.Московичи высказал мысль, что такая связь существует и в сознании француза в виде чувства Родины, национальной гордости. Однако, возможно, что эта связь характерна именно для национальных представлений, но менее выражена во всех остальных. Тогда как у русских существование такой связи как основной доказывается и фактом ее наличия в разных категориях у разных типов, что было выявлено в нашем совместном с Г.Э.Белицкой исследовании: при неразрывности представлений о себе с представлением об обществе одни лица, как отмечалось, определяют себя в качестве объектов, другие - субъектов, также как и общество одни представляют в качестве объекта, другие субъекта. Иными словами, в индивидуальном сознании присутствует одновременно и глобализация - в виде представления своей связи с обществом (как гоббеовс-ким Левиафаном), и дифференциация, проявляющаяся в конкретизации своего способа связи с обществом. Мы предполагаем, что связь с обществом, как нечто подобное юнговскому архетипу, составляет пласт общественного подсознания, присутствующего в индивидуальном, а способ интерпретации этой связи есть уровень индивидуального сознания - осознанной характеристики своего "Я" в определенной диспозиции к обществу. Эти типологические представления о разном способе связи своего "Я" с обществом дифференцируют рос-

1 Б недавней публикации в газете "Русская мысль" опиенв&ется деятельность некоего лица, который создал на о Явственных началах нечто вроде юридическов консультации. в встором покогал лвдяи, запутавшимся с разрешение» своих сложных дел. отстаивать свои права. Данное Лицо удалось подвести под ложные обвинения к оно находится в розыске

19

сийскую ментальность на разные группы по специфическим именно для сознания критериям, а не по экономическим (или не только по экономическим) .

После получения этой типологии мы провели дополнительное исследование трех пересекающихся характеристик каждого типа -ценностной, социального мышления (способности к проблемности) и оптимизма-пессимизма, т. е. получили типологию, которая, имея определяющий фактор в виде субъект-объектных категорий, разделивших выборку на четыре типа, затем дополнилась другими. Общий вид этой типологии представлен на схеме 2. Основная часть этих результатов была нами описана 1, 21. Новой является шкала оптимизма-пессимизма, которая показала, что тип С-0, имея новые непротиворечивые ценности и конкретно-проблемное социальное мышление, одновременно и оптимистичен, а три остальных - в основном пессимистичны (хотя на студенческой выборке оказалась равная выраженность оптимизма и пессимизма).

Весьма важно отметить, что эта типология была результатом специального лабораторного исследования, которое раскрыло специфические связи в механизмах сознания и активности (мышления и удовлетворенности) разных типов. Эта часть работы не отличалась от традиционно психологических исследований.

Но следующим этапом явилось исследование, которое можно в полной мере назвать психосоциальным, когда по методу, разработанному В. Дуазом, мы начали искать, каким социальным группам принадлежат типы сознания, выявленные собственно лабораторным путем. В.Дуаз - сотрудник С.Московичи, разработал метод, близкий нашей прогрессивной типологии, так называемую анкеровку (что буквально переводится как якорность, а фактически по смыслу - как укорененность или "корень"). Суть его заключается в поиске тех социальных групп (профессиональных, возрастных или собственно социальных страт, слоев), которым действительно свойственны структуры сознания, обнаруженные лабораторным путем. Только после этого эти структуры ж механизмы могут быть названы психосоциальными, Анке-ровка таким образом является осноеной стратегией исследований психосоциальных явлений 51.

В качестве четырех социальных групп выступили предприниматели, интеллигенция (ученые и студенты), рабочие и пенсионеры. Самым неожиданным для нас результатом явилось то. что статистически подтвердилось наличие лабораторных характеристик определенных типов у реальных социальных групп. Причем коэффициент корреляции «ежду типом сознания и социальным слоем для первых двух групп был

Личностные типы сознания.

Психосоциальные личностные типы.

Схема 2.

Я - общество |

ценности |

проблемность соц. мышления |

оптимизм - пессимизм |

|

|||||

S-0 |

новые непротиворечивые |

конкретные проблемы - принятие решений |

оптимизм |

|

|||||

S-S |

старые - новые п ротиворечивые |

абстрактные проблемы |

пессимизм пессимизм - оптимизм |

|

|||||

0-S |

старые непротиворечивые |

конкретные проблемы в связи с деятельностью |

пессимизм |

|

|||||

0-0 |

старые - новые противоре чивые |

констатация проблемы |

пессимизм |

|

|||||

анкеровка |

|

|

|

|

выводы |

||||

социальные слои |

|

|

|

оптимизм - пессимизм |

адаптированность |

||||

предп рин и матели |

S-O |

новые |

конкретные проблемы |

оптимизм |

+ + |

||||

|

|

непротиворечивые |

- принятие решений |

|

|

||||

интеллигенция - |

S-S |

старые - новые |

абстрактные |

ученые - пессимизм, |

? |

||||

ученые - студенты |

|

противоречивые |

проблемы |

студенты - оптимизм- |

|

||||

|

|

|

|

пессимизм |

|

||||

рабочие jS |

0-S |

старые |

конкретные проблемы |

|

|

||||

|

|

н епротиво р ечивые |

в связи с |

пессимизм |

- |

||||

|

|

|

деятельностью |

|

|

||||

|

|

старые - новые |

констатация |

|

- - |

||||

s пенсионеры |

o-o |

противоречивые |

проблемы |

пессимизм |

|

||||

21

достаточно высок, чтобы говорить о прямой принадлежности кавдой из них данному типу сознания, а особенности сознания рабочих и пенсионеров были слабо выражены, слабо дифференцированы. иными словами, сознание з-го и 4-го типов - объект-субъектное и объект-объектное - не однозначно привязано к определенным социальным слоям, что требует дальнейшего исследования.

Основным результатом наших работ, таким образом, явилось эмпирическое доказательство того, что у реальных социальных групп существует тип сознания по комплексу четырех параметров - представлению о связи я-общество, способности к проблематизации, ценностям и оптимизму-пессимизму.

Остановимся на интерпретации некоторых типов.

Субъект-объектное сознание присуще предпринимателям, хотя ранее мы отмечали, что, по-видимому, такого типа сознание могло быть свойственно и русским мессионерам, пытавшимся спасти Родину, и дессидентам, в силу чего необходимо искать и другие характеристики типа. Они имеют новые и потому непротиворечивые ценности, проблемное мышление, привязанное к их профессиональной деятельности 0-в основном - оптимистическую перспективу.

Субъект-субъектное сознание присуще интеллигенции - ученым и студентам (несмотря на различия возраста и профессионального статуса этих групп) По характеру ценностей их сознание противоречиво, а мышление обладает способностью решения абстрактных (со критериям Г. Э. Белицкой), но не конкретно социальных проблем (разумеется, это не относится к социологам и юристам). Студенты дифференцируются от ученых только по характеру третьей шкалы: ученым (в основном) присущ пессимизм, а у студентов сочетаются пессимизм и оптимизм.

Сознание объект-субъектное и объект-объектное, как было сказано выше, не однозначно свойственно определенным социальным слоям. Но по характеру ценностей и способности к проблемному мышлению они различаются. Мышление рабочих проблемно в области профессиональной деятельности (т.е. конкретно-проблемно), мышление пенсионеров беспроблемно или, констатируя проблемы, они не имеют потребности их решать (а лишь констатируют - га критерию Белицкой 133). Оба слоя характеризует пессимизм.

Эти данные позволяют ответить на один из интересующих западную Европу вопросов, откуда появились новые русские (в нашем исследовании - предприниматели до сорока лет). Они склонны отвечать на этот вопрос в экономических категориях, связывая их появление с особенностями теневой экономики, которая развилась уже в пери-°Д. предшествовавший перестройке. Не отрицая возможности такого

22

объяснения, заметим, что для нас. во-первых, "новые русские" дифференцируются на предпринимателей, так или иначе активно занятых современными видами финансово-экономической деятельности и владельцев недвижимости, т.е. людей, негласно участвовавших в приватизации крупной государственной собственности, которые не в состоянии пустить эту собственность в оборот. Первая группа - по научным и публицистическим данным - это активные люди, характеризующиеся высокими интеллектуальными способностями. Кроме способности решать проблемн, связанные с их профессиональной деятельностью (в чем они, казалось бы, сходны с рабочими), специфика их мышления заключается также в диагносцированной нами способности к оперативному мышлению, в скорости и способности принимать решения. Их когнитивный стиль является сложным, т.е. они способны удержать проблемы и множество вариантов в своем сознании достаточно длительное время (что не противоречит их способности принимать быстрые своевременные решения). В чем специфика их профессиональной деятельности, радикально отличающая их задачи, от решаемых рабочими? Их деятельность осуществляется в современном социальном пространстве, которое, как уже отмечалось, в высшей степени обладает, во-первых, неопределенностью, во-вторых, нестабильность». Обычно профессиональные задачи повторяемы, как правило, легко типизируются, имеют четко очерченные условия и требования и даже коды решений Данная группа фактически сама создает из разных наборов социальных данных некие композиции, каждая из которых отличается оригинальностью. Тем самым данная группа, как уже отмечалось, во-первых сама создает условия для других социальных групп, во-вторых, создает тем самым для себя своеобразные опоры "костыли" в "топком болоте" социальной действительности. Иными словами, мы приходим к выводу, что данная группа заняла лидирующее положение в обществе благодаря своим психологическим, точнее - личностным качествам, еще более конкретно - своим оригинальным интеллектуальным способностям, сочетающимся с высокой инициативой.

Профессиональная деятельность в сфере производства характеризуется стереотипностью, жесткостью, стандартностью условий и вместе с тем глубокой противоречивостью; эти противоречия не могли решать даже высоко интеллектуальная выборка директоров, представляющая собой, как правило активных, выносливых, преданных до самоотверженности своему делу людей. Противоречия ценностей у рабочих дезориентируют их, а способность решать профессиональные проблемы не распространяется на социальную сферу, социальное мышление недостаточно развито. Предприниматели же, также своего рода лидеры, обладают огромной свободой, будучи не связаны с опреде-

23

ленным видом деятельности - возможностью перехода из одного в другой, поисковой активностью в сфере социально-экономической неопределенности и нестабильности.

Тем не менее, все наши данные об этом социальном слое свидетельствуют: решающую роль сегодня начинают играть отдельные личности, обладающие высокими интеллектуальными и личностными качествами, в чем мы видим первое доказательство общего тезиса о решающей роли психологии на современном этпе.

Противоречивость ценностей в сознании интеллигенции, с одной стороны, может обострять способность к проблемному мышлению, но, с другой - блокировать интерес к социальным проблемам, сужать круг проблем интеллигентов узко профессиональными. Во всяком случае, их социальное мышление недостаточно развито, что тормозит социальную активность и определяет пассивность данного социального слоя, даже его молодой студенческой части.

Не уточняй деталей, которые также нуждаются в дальнейшем исследовании, можно сделать вывод, что у разных типов существуют разные функциональные связи между разными механизмами их сознания, которые в одних случаях оптимизируют его продуктивность, а в других - блокируют. В свою очередь, даже при высоком уровне развития личности функциональные ограничения сознания могут тормозить ее активность. В целом мы получили пока картину, но еще не систему сложного соотношения возможностей разного типа личностей с разными возможностями мышления и сознания у разных типов, с точки зрения профессиональных и социальных характеристик.

Второй вывод заключается в том, что расслоение на страты произошло по психосоциально параметру, по личностным возможностям и ограничениям, а. в свою очередь, это расслоение дифференцировало разные слои по их социальным возможностям. Рабочий класс и пенсионеры оказались, фактически, в недееспособном социальном слое.

Третий еыеоЭ касается сущности изменений, произошедших в нашем обществе, изменения касаются не только экономической и политической сфер, не только ценностей, я даже, как мы и предполагали, не только самосознания - осознании себя как субъекта, обладающего всеми возможностями или как объекта, от которого ничего не зависит. Изменения заключаются в том. что до сих пор при наличии постоянно повторяемого на этапе социализма лозунга о классовом обществе, существовал некий средний класс, который можно сравнить с так называемым мидл-классом во Франции (средний не только по Уровню сложности социальных задач, по характеру социальных позиций) - Изменения сознания заключаются в возникшем неравенстве со-

24

шальных возможностей разных социальных зрупп Это неравенство определяется не только материально-экономическим параметром (и всеми вытекающими из него последствиями), но и по способности-неспособности разных групп участвовать в социальной жизни (такая способность очень низка сегодня у интеллигенции, мала у рабочих). Сложилась ситуация, при которой один слой (предприниматели) задает социально-экономические условия жизни всем остальным слоям общества (хотя он никого не эксплуатирует). Главное же неравенство проявилось в способности-неспособности разных слоев адаптироваться к социальным изменениям. Группа предпринимателей оказалась адаптирована к ним вдвойне (даже втройне - по своей субъектвости, новым ценностям, социальному мышлению и оптимизму). Пенсионеры и частично рабочие оказались вдвойне неадаптированными - их ценности либо противоречивы и блокируют их собственное мышление, либо консервативны, мышление беспроблемно и ограниченно профессиональными задачами, позиция и самосознание объектно, что усугубляется неудовлетворенностью и пессимизмом.

Интеллигенция на сегодняшний день занимает неопределенное положение в обществе, поскольку, обладая огромным интеллектуальным потенциалом, парадоксальным образом не может его использовать как социальный потенциал своей личности. Она есть резерв нашего менталитета и общества, но резерв совершенно не используемый самой этой группой и обществом.

В целом, отвечая на вопрос о специфике российского менталитета и его изменении, можно сказать, что по сравнению с огромной ролью интеллигенции в дореволюционный период, позволявшей не только духовно-нравственно, но и культурно соперничать с Западной Европой, ныне интеллигенция утратила и пока не может обрести свою позицию.

Специфика российской мантальности. состоящая в цементирующей роли морального начала, которая была всегда присуща русскому обществу и составляла его цельность, соборность, разрушается дифференциацией разных слоев. Фактически целое состоит из большинства социально не адаптированных слоев. До сих пор мы говорили о влиянии возможностей сознания и личности на социальную адаптацию. Но пущен в ход и обратный механизм: отсутствие социальной адаптиро-ванности лишает сознание возможности понять смыслы происходящего, где единственной задачей становится физическое выживание.

В русском менталитете сохраняется имплицитная связь каждого я с обществом, но поскольку общество уже выступает в лице политически и экономически несостоятельного правительства, эта имманентная для русского связь может разрушиться. Политики должны

25

когда-то осознать значение этой связи и использовать в составлении своих формул и программ огромну». еще не закрытую возможность ее сохранения, заполнения создавшегося смыслового вакуума. Развившиеся за годы застоя межличностные отношения хотя и построены на своеобразной "конвенциональной" морали1, уже требуют придания им правовых, взаимоответственных форм.

Таким образом, что касается характеристики положения российского общества на основе специфики российской ментальности, выявленной нами в самом первом приближении, то можно сказать, что общество не просто находится в политическом, экономическом и множестве других кризисов, оно - в силу уничтожения среднего класса, придающего необыкновенную статичность-устойчивость, например, французскому обществу, находится в состоянии подвитого неравновесия. Эта неустойчивость определяется расстановкой психологических "сил", слоев, обладающих разными (до сих пор дополнявшими друг друга) социальными, духовными, личностными возможностями. Сегодня они уже не дополняют друг друга, а образовали противоречивые полюса.

Что касается выводов собственно научного характера, то мы в определенной степени доказали:

1) в обществе произошла дифференциация по комплексу социальных представлений, в каждом из которых образовались разные смысловые и функциональные "гештальты";

2) именно социальные представления и индивидуальные возможности- ограничения сознания являются ведущими характеристиками этих социальных групп, а не политические, не правовые;

3) подтвердилась идея Московичи, что социальные представления, являясь ведущими на современном этапе развития России, выполняют реальную жизненную и социальную функцию. Эта функция в одних случаях оказалась позитивной - в других негативной, малопродуктивной;

4) получена дальнейшая конкретизация концепции субъекта, разработанной С. Л.Рубинштейном: осознание себя как субъекта или объекта сопряжены с характеристиками общества (а в иных случаях

1 Мы употребляем понятие "конвенциальности" в специфической.

отличной и даже противоположном кольберговскому определению смис-

ле- Если для Кольсерга конвенциональное™ предполагает равенство.

Доверие, справедливость (II уровень морального развития}. то в

оссин конвенциональность - синоним договоренности, в узких рам-

ах которой возможно доверие только на началах приоритетности мо-

PUII»« обязательств.

26

- другого) как субъекта и объекта, о чем в свое время предупреждал Рубинштейн в этическом ключе как о недопустимости использования другого в качестве средства, т. 6. объекта.

Нами получена конкретизация классического тезиса Рубинштейна о единстве сознания и деятельности: это единство носит типологический характер и в некоторых случаях превращается в противоречие сознания и деятельности. Б целом же было проведено доказательство идеи, высказанной Рубинштейном еще в "Основах общей психологии" о функциях психики применительно к функциональным возмошостям и ограничениям сознания, которые влияют на личностную и социальную позиции.

Относительно реализации психосоциального подхода, можно резюмировать, что при всей сложности его эмпирического исполнения, именно он раскрыл сложные взаимосвязи функциональных возможностей психики, сознания, личности и той, каждый раз разной в одну и ту лее эпоху, композиции социальных условий, в которых оказывается личность разного типа. Интеллектуальные преимущества предпринимателей, возможно, развитые в совершенно иной профессии, дали им преимущества в сверхсложной социальной действительности, которая, как ни парадоксально, оказалась просто сведенной к задаче сохранения жизни и здоровья для другого типа, интеллектуальные возможности которого были в предыдущую эпоху либо социально, либо профессионально не сформированы, в свою очередь решение только задачи выживания или сведение задачи только к сохранению возможности профессиональной работы (у интеллигенции) естественным образом не содействуют расширению для них сферы социальной жизни и развитию социального мышления.

Однако вывод о решающей роли психологии общества и личности на современном этапе одновременно есть социально оптимистический вывод, поскольку российское сознание, несмотря на эпоху уничтожения духовности, христианской веры, любви к ближнему, всегда имело и имеет свой "якорь", свою укорененность в связи со своим народом, своей Родиной, свою соборность. Судьба России на протяжении истории доказала, что лучшее в ней поднимется в самые критические, самые запредельные периоды. Пережитое унижение человечности, уничтожение культуры, религии, нравственности тем не менее закалило российский характер, что для нас является залогом будущего возрождения.

Литература:

1. Абульханова К.А., Воловикова М.И., Елисеев В.А. Проблемы исследования индивидуального сознания. //Психол. Журн. Т.12, N4, 1991, с. 27-40

27

2. Абульханова - Славекая К А Социальное мышление личности проблемы и стратегии исследования // Психол Журн 1994, Т 14, 514. с 39-55

3 Белицкая Г э Типология проблемности социального мышления Лвтореф дисс канд психол наук М , 1991

4 Достоевский Ф М Дневник писателя за 1877 г // Россия и Европа Опыт соборного анализа м ,1992

5. Дуаз В Феномен анкеровки в исследованиях социальной репрезентации // Психол Журн , 1994, Ml

6 Знаков В В Неправда, ложь и обман как проблема психологии понимания // Вопр лсихол , 1993, N

7 Ковалев В Россия и Европа Истина и свобода //Россия и Европа Опыт соборного анализа И , 1992

8 Лапин Н И Ценности в кризисном социуме //Ценности социальных групп и кризис общества М 1991 , с 4-21

9 Московичи С Социальные представления исторический взгляд // Психол Журн 1995, N 1, с.3-18, N 2. с 3-14

10 Славская А Н Личностные особенности интерпретирования субъектом авторских концепций Автореф дисс канд психол наук М , 1993

11 Abrlk J -С1 A Theoretical and experemental approach to the studi of social representations in a situation of interaction.//Social representation Ed by R H Farr & S Moscovici Cambridge, 1984

12. Moscovici S. Social representations Cambridge, London, N-Y., 1984

13 Moscovici S Social influence and social change London, N-Y,, San-Franc, Academic press, 1978.

14 Zaleski Z Lens W Psychology of future orientation Ed Z Zaleskl, W Lens, 1995

±2i

"Образ я" российского психотерапевта: менталитет тех, кто формирует наш менталитет1

Камыкоша £ С , Ромвнец К В , Ягнюк К В.

На

протяжении последних двадцати дет мы

стали свидетелями того, как в нашем

обществе постепенно зарождалась и

развивалась новая потребность -потребность

в получении институционализированной

психопошческой

помощи Причины появления и довольно

бшетрогс распространения error,

потребяоети,

по крайней мере, в крупных городах - это

тема отдельного социологического

исследования, для нас же важно сейчас,

что данная потребность отражает

Определенные изменения в жизни и в

менталитете россиян В социалистическую

эпоху единственным оредотаом для

раэрешения жизненных проблем, выхода

из кризиса взаимоотношений было дружеское

неформальное общение; никому и в голову

не могло прийти обратиться к психиатру

или психоневрологу- такое обращение

сразу ставило человека в разряд

душевнобольных а это означало -

"неполноценных", "ущербных".

С другой стороны, наиболее массовым и

популярным способом лечения психических

отклонений и нарушений была фармакотерапии,

с применением иногда весьма сильнодействующих

средств, что также отпугивало людей и

не вызывало доверия к психиатрам

В постсоциалистичесние времена ситуация складывается иным, белее благоприятным для человека обратом «тали доступны *ак традиционные виды мнституцж>налиэировачной психологической помощи - обращение к церкви, к Богу, к священнослужителям в поисках утешения и облегчения душевного бремени, так и новые - обращение в психологическую консультацию, кабинет боциальнО-психологической помощи, к психотерапевту И та, и другая формы помощи используются все более активно, соответственно "проводники" этой помощи, те те люди, которые непосредственно ее оказывают, - священники различных рангов, психологи-консультанты, психотерапевты, - все в большей мере участвуют в формировании психологического и духовного склада росснН,

Разумеется, мы "е склонны переоценивать вклад тех и других в формирование; современного российского менталитета, однако его нельзя игнорировать Одним из важных механизмов морального развития личности является научение путем подражания, имитации поведения значимых других Из этого следует, что "потребители", если так можно выразиться, психологической помощи - верующие, пациенты психотерапевтов посетители психологических консультаций - в той или иной мере воспроизводят психологические и нравственные установки тех, кто им эту помощь оказывает. Иными словами, личностный склад профессионалов, те деятелей церкви, психологов, психотерапевтов, несомненно, является одним иэ действенных факторов "помогающего" взаимодействии Видение себя и мира "реципиентом" психологической помощи изменяется в коде его взаимодействия с

Работа выполнена при фичэнсовои поддержке Российского фонда фундаментальных ис(.лвдовами1' к Российского Гума-врного кадимого фогда {код проекте 94-06-1Э75!)

±22

профессионалом и неизбежно несет на себе отпечаток, личностных особенностей последнего.

Целью данной работы является анализ "образа я" психотерапевтов и психологов-консультантов, рассматриваемого как одна иэ составляющих оказываемого ими психологического воздействия на пациентов и клиентов психологической консультации

В настоящее время существует множество подходов к пониманию сути и методов психотерапевтического лечения, в рамках данного исследования мь. предлагаем различать два подхода' 1) более традиционный для отечественной медицинской практики, носителями его выступают, как правило, психотерапевты, психоневрологи, имеющие базовое медицинское образование. а основными методами лечения являются фармакотерапия, внушение и гипноз, аутотренинг, рациональная терапия и элементы когнитивно-бихееиорального подхода; 2) "психологический" подход, основанный на применении современных психотерапевтических методов., таких как пс икс динамическая психотерапия, недирективная психотерапия, гештальт-терапия и т.п., носителями которых выступают чаи<ё всего психологи, т е лица с базовым или вторым психологическим образованием. Различия в базовом образовании влекут эа собой различий в понимании лечебных факторов психотерапии, "психологический" подход большую, если не решающую, роль приписывает взаимодействию "гтсихотерапевт-пацнент" или, соответственно, "коксультант-к л цент", при этом важное значение имеет также степень психологической зрелости к глубина самоос о знании психотерапевта, т.е. уровень его личностного развития. В традиционном подходе этим факторам отводится второстепенная роль.

Авторы данной работы придерживаются "психологического" подхода к пониманию психотерапевтического процесса, с точки зрения этого подхода осознание психотерапевтом своих личностных качеств, степень дифференцированное™ "образа я", являясь одной иэ предпосылок успешной профессиональной деятельности, а определенной степени должно обеспечиваться в ходе получений профессионального образования и развиваться по мере накопления собственного практического опыта. В частности, покаэатепем дифференцированное™ "образа я" может служить способность психотерапевта или консультанте осознавать различия своего профессионального и приватного "я", т.е. дифференцированно переживать профессиональную и приватную идентичность, &п> не оаначает, что в частной жизни психотерапевт проявляет черты, диаметрально противоположные тем, которые он демонстрирует пациентам, следствием дифференцированное™ и осознанности профессиональной и приватной идентичности йыйТулает способность психотерапевта в значительной степени контролировал» проявление своих личностных особенностей и использовать их осознанно и на благо пациента.

Гипотеза

исследования,

психотерапевты с психологическим

базовым (или вторым) образованием

отличаются от психотерапевтов с

медицинским образованием по степени

согяасоаанности/диффервнцированж?стя

профессионального и приватного "образов

Я.

183

Метод исследования.

Данная работа осуществлялась в рамках исследования, проводимого одновременно во многих странах (США, Германия, Англяя, Швейцария, Франция, Бельгия, Норвегия, Швеция, Южная Корея, Израиль, Италия и др ) и направленного на изучение профессионального и личностного роста психотерапевтов) В качестве основного метода используется аутентичный перевод специально сконструированного опросника, содержащего оноло 350 вопросов, затрагивающих разные аспекты личности и деятельности психотерапевта (Common Core Questionnaire, см. 1). Он позволяет получить обширную и вполне достоверную информацию, поскольку является анонимным и заполняется респондентом исключительно при наличии его собственного желания.

Материалы, получаемые в результате опроса, включают В себя те сведения, которые в рамках данного исследования выступают в качестве переменных, для анализа образа Профессионального гя" имеется список прилагательных (N=29), котсюые оеспондект должен лроранжировать (от 0 до 3) применительно к своему профессиональному "я" дважды. 1) отвечая на вопрос: "В какой мере Вы, как психотерапевт, хотели бы обладать следующими качествами0" и 2} отвечая на вопрос: "В какой мере Вы, как терапевт, проявляете следующие качества?" Эти прилагательные большей частью заимствованы и» широко известной методики "Характерологический профиль Ливи" и дополнены десятью прилагательными, релевантными профессиональному образу "Я" психотерапевта (напр, "эффективный", "дистанцированный", "тонкий, искусный'' и т.п.),

Для анализа лрияатчего "образа я™ ш опроснике содержится третий список прилагательных, он включает 21 пункт, идентичный о первым и вторым описками, и 8 дополнительных, поскольку часть прилагательных, имевших отношение к профессиональной деятельности, заменена на другие, относящиеся в большее* степени к частной жизни (например, изъяты прилагательные "вовлеченный", "запутавшийся", "эффективный" и т п , а предлагаются такие: "демонстративный", "фаталистичный", "впечатлительный" и т.п.)

Испытуемые

В качестве респондентов выступали московские психотерапевты; всего были обработаны данные по 77 опросникам Иэ них 26 респондентов было с медицинским базовым образованием, 51 респондент имел базовое или второе психологическое (на основе педагогического, или аналогичного) образование Обе подгруппы были уравнены по важнейшим социально-демографическим и Профессиональным показателям (см. табл. 1).

124

Таблица 1. |

|

|

|

|

|

|

|

мужчины |

женинны возраст М SD |

стаж М SD |

опт личной психотерапии да нет |

||

pi-еаонценты образованней (N=2b) |

11 |

15 |

3S9 |

77 |

69 48 |

18 8 |

респонденты с вснхологическнм образована»: (N-51) |

IS |

36 |

35 7 |

62 |

65 42 |

41 10 |

Результаты

Полученные данные были обработаны при помощи статистического пакета BMDP Statistical Software (program version 1987) Полученные результаты представлены в та б л 2

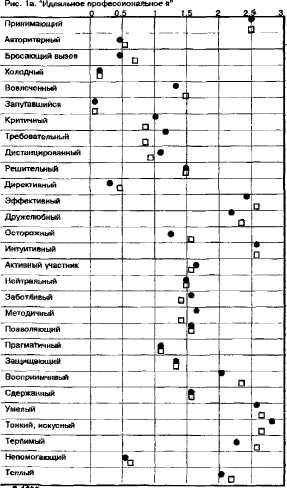

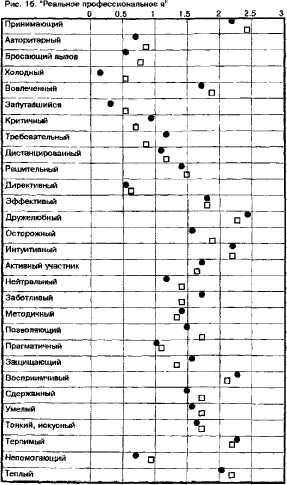

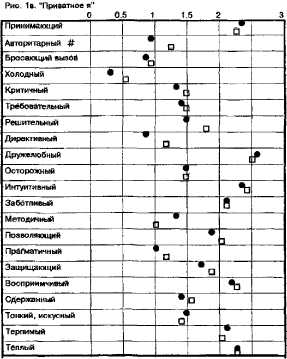

Методы дескриптивной статистики и анализ разнообразия практически не обнаружили значимых различий между психотерапевтами медицинской и психологической ориентации по всем трем спискам прилагательных Графически результаты сравнения этих подгрупп респондентов представлена на рис 1а, 16, 1в

Попарное сравнение списков 1 ("идеальное профессиональное я") и 2 ("реальное профессиональное я"> и списков 2 и 3 ("приватное я") методом two-ways ANOVA для психотерапевтов-медиков и психотерапевтов-поихопого* показало, что-

1 Значимые различий между двумя подгруппами респондентов не обнаружены по следующим прилагательным: принимающий, бросающий вызов, холодный, вовлеченный, дистанцированный, решительный, дружелюбный, осторожный, интуитивный, активный участник, нейтральный, методичный, позволяющий, прагматичный, восприимчивый, сдержанный, не помогающей, теплый.

2. Значимые различия обнаружены по следующим прилагательным'

- авторитарный - псюсотерапевты-"поихологи" оценивают свой "приватный образ я" как более "авторитарный" по сравнению с "реальным профессиональным образом я";

- запутавшийся - психотерапевты-"поихо1юги" оценивают свой "реальный профессиональный образ Я" как более "эаЛуТййшийсн" № сравнению с "идеальным профессиональным я";

- критичный - психотерапетты-"'психологи° оценивают свой "приватный образ я" как более "критичный" по сравнению с "реальнь-" профессиональным

- требовательный - психотерапевтьг-"психологи" оценивают свой "приватный образ я" как более "требовательный" по сравнению с "реальным профессиональным образом я";

Таблица 2. "Идеальное профессиональное я", "реальное професскюнаяьное я", "приватное я" (N=77)

Прилагательное |

"Идеальное проф я |

"Реальное проф. и" |

'Приватное я" |

|||

|

М |

SD |

W |

SD |

м |

SD |

Принимающий |

2 4S0S |

0 6611 |

2 3377 |

0 7714 |

2 3247 |

0.6375 |

Авторитарный |

0 571<1 |

0 6575 |

0 7403 |

0 7327 |

1 1818 |

0.9137 |

Ьросающий вызов |

'0 6Ф94 |

0 3701 |

0S974 |

0 7460 |

0 8442 |

0 7791 |

Холодный |

0 1813 |

С 4208 |

0 3636 |

0 5698 |

0 4156 |

0.6145 |

Вовлеченный |

1.4286 |

0 9238 |

1 7662 |

0 8413 |

- |

|

Запутавшийся |

0.1 №9 |

0 3234 |

0 4416 |

0 5734 |

- |

|

Критичный |

0.ЭВЭ1 |

сэога |

0 7S2S |

0.6755 |

1 4675 |

0S673 |

Требовательный |

0.9351 |

0 3166 |

1 0260 |

0 7775 |

1 4416 |

0.8350 |

Листании ровэнный |

GSS10 |

0 7864 |

1 1299 |

0 7136 |

- |

- |

Решим ельный |

1 49Э5 |

0 9545 |

1 42В6 |

C7SS3 |

1 6753 |

ового |

Директ«ный |

0,4675 |

0 6606 |

0 S844 |

0 6949 |

1 0390 |

а 8651 |

Эффективней |

2.5Т8* |

0.7541 |

1 6052 |

0.6078 |

- |

- |

Дружелюбный |

2 2463 |

0 7373 |

2 3506 |

0.6019 |

2 4936 |

0.5531 |

Осторожный |

1 4805 |

0 8368 |

1 7273 |

0 8314 |

1 4805 |

0.8368 |

Интуитивный |

2 5714 |

С 6772 |

21818 |

0 8067 |

2 3377 |

0.6998 |

Активный участник |

1 5974 |

0 9D7O |

1 6753 |

0 8342 |

- |

|

Нейтральный |

1 5066 |

0 8977 |

1 3906 |

0В701 |

• |

- |

Заботливый |

1 4936 |

0 9122 |

1 5065 |

0 8679 |

2 1169 |

0.7429 |

'Методичный |

14935 |

0 9122 |

1 3377 |

0 8209 |

1 0909 |

ОВ301 |

ПОЗИОЛЯЮ!1,.ИЙ |

1 6104 |

0 9341 |

1 6SS4 |

0.7832 |

1 9091 |

0 6526 |

Прагматичней |

1 0909 |

0 8763 |

1 0779 |

0S548 |

1 1169 |

0.826S |

Защищающий |

1 3247 |

0 8960 |

1 4026 |

0,8470 |

1 7922 |

0.8482 |

Восприимчивый |

2 1818 |

0.92ВО |

21686 |

0 7678 |

2.2507 |

0.5639 |

'Сдержанный |

1.6234 |

0.7616 |

16494 |

0.8073 |

1,5325 |

0.8043 |

Умелый |

г еегз |

0.6998 |

1 6364 |

0.7238 |

|

- |

Тонкий, 'искусный |

2 7662 |

0.4550 |

1 63ВЗ |

0.7324 |

1 4675 |

0.7360 |

Терпимый |

2.S06S |

о.71 аб |

2 2338 |

06666 |

2 0S19 |

0.7052 |

Не помогаю ни и |

0 5455 |

0.6037 |

0 6-62 |

0.5642 |

|

- |

Теплый |

2.1948 |

0.7766 |

2.1299 |

0.6949 |

2,2987 |

0 7267 |

оценки психотералебгов-"медикйв" □-средние оценки психотерапевтов-"психологов"

р ки психотерапевтов-'медиков"

□средние оценки психотерапевтов-'психологов"

128

2.5

# средние оценки психотерапевтов-ямедиков" D-средние оценки психотера1гевтов-"психологоа"

Данная таблица содержит лишь те прилагательные иэ списка 3, которые совпадают с прилагательными 1-го и 2-го списков, т.е. общие для описания "профессионального" и "приватного образов я".

129

- директивный - психотерапевты-'псзшмюги" оценивают свой "приватный образ я" как более "авторитарный" по сравнению с "реальным профессиональным образом я !

- эффективный - обе подгруппы оценивают свой "реальный профессиональный образ я" как менее "эффективный" по сравнению с "идеальным профессиональным я";

- заботливый- психотерапевты-" психологи" оценивают свой "приватный образ я" как более "заботливый" по сравнению с "реальным профессиональным образом я";

- защищающий - психотерапевты-"психологи" оценивают свой "приватный образ я" как более "защищающий" по сравнению с "реальным профессиональным образом я"; -умелый - обе подгруппы оценивают свой "реальный профессиональный образ я" как менее "умелый" по сравнению с "идеальным профессиональным я";

- тонкий, искусный - обе подгруппы оценивают свой "реальный профессиональный образ я" как менее "тонкий, искусный" по сравнению с "идеальным профессиональным я";

терпимый - психотерапевты-ппсихологи" оценивают свой "реальный профессиональный образ я" как менее "терпимый" по сравнению с "идеальным профессиональным я";

Эти результаты представлены графически на рис. 2.

Следующим шагом нашей работы стал анализ структуры "образа я" - н приватного, и профессионального ("реального" и "идеального"). При этом мы исходили из того, что структура "образа я" как тиковая задается не в процессе получения профессионального образования, а значительно раньше и, более того, оказывает определенное опосредованное влияние на выбор профессии. Поэтому при изучении ее методом факторного анализа (методом максимального сходства) стало возможным объединение двух подгрупп респондентов в одну группу (N=77).

Результаты факторного анализа приведены в табл. 3.

Табл. 3

"ИДЕАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ Я" |

|

|

|

ФАКТОР 1 |

47 умелый |

829 |

|

|

48 тонкий, искусный |

.662 |

|

|

41 методичный |

516 |

ОПЫТНЫЙ |

|

37 интуитивный |

438 |

|

|

34 эффективный |

406 |

|

ФАКТОР 2 |

26 холодный |

707 |

|

|

50 не помогающий |

681 |

|

|

28 запутавшийся |

475 |

ДЕЗОРГАНИЗОВАННЫЙ |

|

42 позволяющий |

.459 |

|

|

25 бросающие вызов |

440 |

|

ФАКТОР 3 |

40 заботливый |

.936 |

ЗАБОТЛИВЫЙ |

|

44 защищающий |

758 |

|

ФАКТОР 4 |

31 дистанцированный .678 |

|

|

|

46 сдержанный |

.565 |

СДЕРЖАННЫЙ |

|

39 нейтральный |

.565 |

|

|

32 решительный |

362 |

|

130

ФАКТОР 5 |

29 критичный 30 требовательный 24 авторитарный |

.717 589 .433 |

ДОМИНИРУЮЩИЙ |

ФАКТОР 6 |

35 дружелюбный 27 вовлеченный 38 активный участник |

.557 .545 516 |

СОТРУ ДНИЧАЮЩИ1 |

"РЕАЛЬНОЕ ФАКТОР 1 |

; профессиональное я" 48 тонкий, искусный 47 умелый 51 теплый 37 интуитивный |

.974 .806 409 .358 |

ОПЫТНЫЙ |

ФАКТОР 2 |

40 заботливый 44 защищающий |

1085 688 |

ЗАБОТЛИВЫЙ |

ФАКТОР 3 |

39 вентральный 46 сдержанный 50 не помогающий 43 прагматичный |

675 575 .517 .440 |

СДЕРЖАННЫЙ |

ФАКТОР 4 |

32 решительный 34 эффективный 36 осторожный 41 методичный 35 дружелюбный 38 активный участник |

.682 .538 .426 .362 .350 267 |

ГИБКИЙ |

ФАКТОР 5 |

23 принимающий 49 терпимый 42 позволяющий 45 восприимчивый |

.523 468 .433 .354 |

ПРИНИМАЮЩИЙ |

ФАКТОР 6 |

28 запутавшийся 26 солидный 33 директивный 25 бросающий вызов 24 авторитарный 27 вовлеченный |

637 .609 .464 .441 .391 .332 |

ХАОТИЧНО ДЕЯТЕЛЬНЫЙ |

"ПРИВАТНОЕ Я" ФАКТОР 1 29 критичный 43 прагматичный 30 требовательный 26 холодный |

.576 .487 463 .313 |

ОТВЕРГАЮЩИЙ |

|

ФАКТОР 2 |

33 директивный 24 авторитарный 25 бросающий вызов |

.961 .550 291 |

ДОМИНИРУЮЩИЙ |

131

фактор з |

44 защищающий |

763 |

|

|

40 заботливый |

551 |

|

|

51 теплый |

.407 |

ЗАБОТЛИВЫЙ |

|

35 дружелюбный |

376 |

|

|

45 восприимчивый |

315 |

|

ФАКТОР 4 |

49 терпимый |

1000 |

|

|

23 принимающий |

349 |

ПРИНИМАЮЩИЙ |

42 позволяющий Обсуждение результатов |

.324 |

|

|

1. Попарное сравнение списков прилагательных показало, что для психотерапевтов "психологической" ориентации характерен ряд расхождений между "реальным профессиональным образом я" и "приватным образом я", тогда как для психотерапевтов "медицинской" ориентации таких расхождений не обнаружено. Эти результаты можно интерпретировать как недостаточную конгруэнтность респондентов "психологической" подгруппы, поскольку их "приватное я" не совпадает полностью с "профессиональным". Однако положение о конгруэнтности психотерапевта, выдвинутое К.Роджерсом как одно из необходимых условий действенности психотерапии, отнюдь не следует понимать буквально, как требование абсолютного совпадения профессиональной и приватной идентичности. Конгруэнтность означает, скорее, "искренность™, "не-фальшивость" психотерапевта или консультанта в ходе взаимодействия с пациентом, но для этого вовсе необязательно, чтобы все личностные особенности психотерапевта в полной мере проявлялись в его диалоге с пациентом.

Поэтому мы полагаем, что более близким к истине является другая интерпретация подученного факта расхождения "профессионального" и "приватного образов я": данное расхождение отражает наличие дифференцированных представлений о профессиональной идентичности, с одной стороны, и о приватной, "повседневной" идентичности психотерапевта - с другой. Как указано выше, расхождения между профессиональным и приватным "образами я" имеются по таким прилагательным, как "критичный", "требовательный" (фактор 1 "отвергающий"), "директивный", "авторитарный" (фактор 2 "доминирующий"), "заботливый", "защищающий" (фактор 3 "заботливый"), причем характер расхождений во всех случаях одинаков: "приватное я" оценивается как обладающее более выраженными проявлениями всех перечисленных черт (более критичное, авторитарное и т.п.). Из этого следует, что, по-видимому, именно эти личностные черты психотерапевты "психологической" ориентации стремятся контролировать в своей работе с пациентами.

Что же касается психотерапевтов "медицинской" ориентации, го у них аналогичных расхождений не обнаружено: "приватный образ я" ни в чем значимо не отличается от "реального профессионального образа я". Фактически это свидетельствует о нерасчлененном представлении о себе, т.е. об отсутствии отдельных "образов я" - как частного лица и как представителя определенной профессии. В соответствии с изложенными выше взглядами, эта недифференцированность дает о себе знать как недостаточный контроль психотерапевта над проявлениями его личностных черт в ходе профессиональной

132

деятельности и, следовательно, затрудняет анализ собственного вклада психотерапевта в развитие отношение с пациентом.

2. Результаты факторного анализа были сопоставлены с результатами аналогичного исследования, проведенного B.Parks и D.Oriinsky 2] на обширной выборке американских и немецких психотерапевтов. В их работе было получено 5 факторов профессионального "образа я": "теплый и вовлеченный", "бросающий вызов", "сдержанный", "целеустремденый", "заботливый". На кашей выборке также выделены факторы "«держанный" и "заботливый"; вместо "целеустремленного" и "бросающего вызов" обнаружены факторы "опытный", "дезорганизованный", а вместо "теплый и вовлеченный" выявлены два фактора -"сотрудничающий" (для "идеального профессионального я") и "принимающий" (щм "реального профессионального я"). Есть основания полагать, что наличие факторов "опытный" и "дезорганизованный" в структуре профессионального "образа я" отражает то значение, которое российские психотерапевты приписывают опытности, умелости, профессиональному мастерству. На наш взгляд, это обусловлено своеобразием профессиональной подготовки наших психотерапевтов: большинство из них овладеваю необходимыми познаниями и умениями несистематически, в меру своей активности и заинтересованяосги, поэтому уровень подготовленности достаточно неодинаков. Отсутствие же какой бы то ни было единой системы лицензирования психотерапевтов в нашей стране не позволяет объективно подойти к установлению единого, необходимого и достаточного уровня подготовки практикующего психотерапевта, вследствие чего вопрос профессионализма фактически "лежит на совести" у каждого из них.

Фактор "заботливый" присутствует во всех трех структурах - "идеальном" и "реальном профессиональном образах я" и в "приватном я"; можно предположить, что данный фактор выступает в качестве центральной личностной переменной российских психотерапевтов, являясь одновременно предпосылкой выбора именно данной профессии. Однако данное предположение, безусловно, следует рассматривать лишь как гипотезу, нуждающуюся в эмпирической проверке.

Выводы

Проведенное исследование показало, что какие-либо значимые различия между "образом я" у психотерапевтов "медицинской" и "психологической" ориентации отсутствуют. В то же время оказалось, что психотерапевты второй подгруппы обладают более дифференцированным "образом я", что означает большую возможность контролировать проявления своих личностных черт в ходе профессиональной деятельности.