Кластерный анализ геоботанических описаний

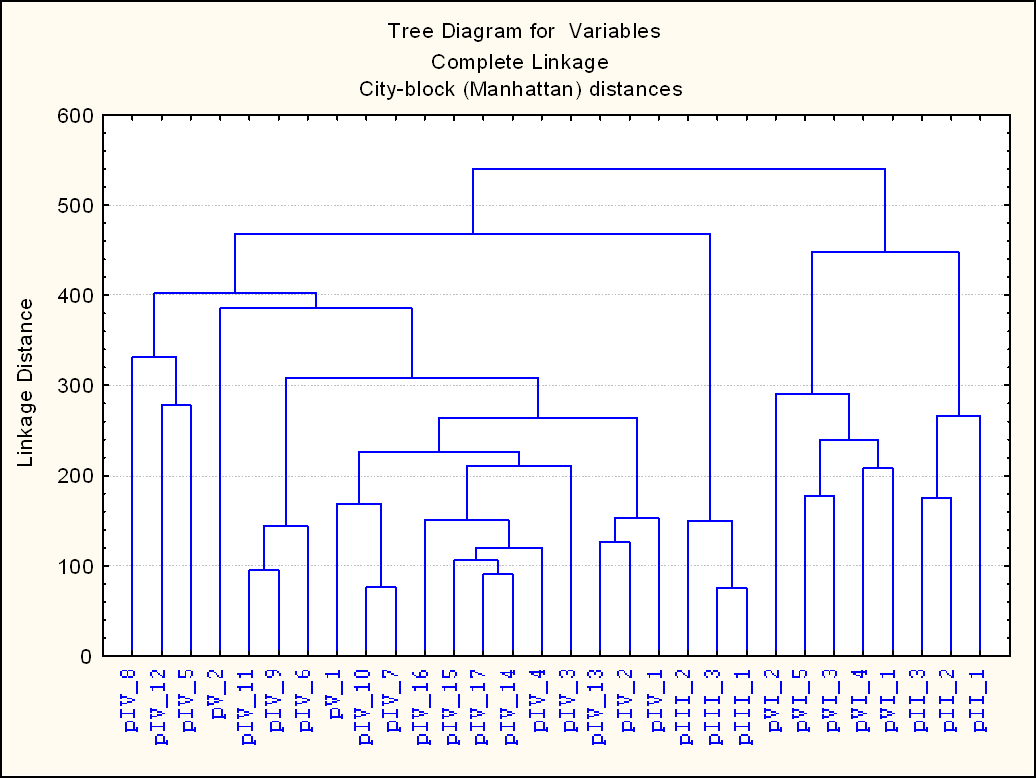

Анализируя кластерную дендрограмму можно выделить 2 кластера и по 2 подкластера в каждом из них (рис. 6). Интересно отметить, что выделяемые кластеры соответствуют элементам рельефа. Так подкластер №1 включает сообщества центральной поймы и притеррасного понижения, подкластер №2 включает сообщества прируслового вала, и они объединены в один кластер, образованный всеми описаниями выполненными в пойме. Второй кластер образован непойменныйми сообществами, а именно: растительностью надпойменной террасы (подкластер 3) и сообществами коренного берега, т.е. склона надпойменной террасы (подкластер 4). Подкластеры 3 и 4 включали в себя сосняки и ельники. Помимо приблизительно одинаковой высоты над уровнем воды эти сообщества обладали рядом общих видов: черника, звездчатка жестколистная, бересклет бородавчатый.

Иван-чаевые луговины

Еловые леса

Сосновые леса

леса

Луговые сообщества

Ольшаники крапивные

Ольшаник повоевый

Ольшаник чертополоховый

Крапивная луговина

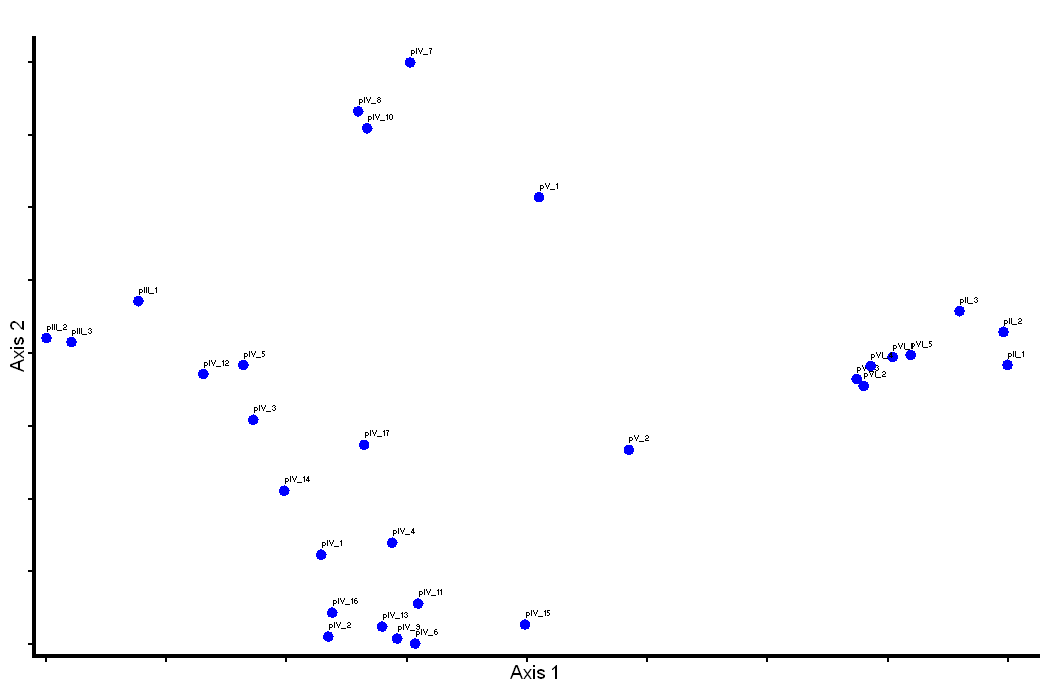

Рис. 5. Ординационная диаграмма изученных сообществ

1

2

3

4

Р ис.

6. Результаты кластерного анализа

ис.

6. Результаты кластерного анализа

Левая часть первого подкластера, в которую входили только луговые сообщества, состояла из: всех купырёвых, 2-х разнотравных, крапивного и таволгового луга. Их близкое нахождение можно объяснить тем, что купырёвые луга в принципе должны находиться рядом, потому что у них совпадают доминантные виды. У всех этих луговых сообществ виды любят светлые местообитания и крапива, купырь любят богатую азотом почву. У разнотравных лугов присутствуют похожие виды.

Средняя часть первого подкластера включала как луговые сообщества, так и ольшаник из притеррасного понижения. В эту часть входили: остальные таволговые луга, две иван-чаевые луговины и ольшаник повоевый. Иван-чаевые луговины находятся ближе к ольшанику повоевому. Это связано с тем, что повой и иван-чай являются яркими индикаторами богатых азотом почвах, а таволга растёт на бедных азотом почвах. Но таволгу и иван-чай объединяет то, что они очень любят свет (Булохов 1996)

Правая часть бала сомой маленькой, в неё входили: иван-чаевая луговина, злаковый луг и ольшаник чертополоховый. Они располагаются близко, так как сопутствующие виды у них очень похожи между собой, но отличаются от других сообществ. Также чертополох, тимофеевку и иван-чай объединяет то, что они все любят освещённые, с среднем увлажнением места и богатую азотом почву (Булохов 1996).

Выводы:

1. Выявлено 105 видов сосудистых растений, относящихся к 43 семействам. Наиболее полно представлено семейство злаковых (11видов).

2. Описано 16 растительных ассоциаций

3. Наиболее разнообразна растительность в центральной пойме (7 ассоциаций). Наименьшее разнообразие отмечено для прируслового вала (1 ассоциация).

4. В результате обработки геоботанических описаний с помощью не прямой ординации мы выделили 5 скоплений. Самым плотным скоплением были ельники. Самым рыхлым – различные луговые сообщества.

5. В результате обработки геоботанических описаний с помощью кластерного анализа мы получили кластеры соответствующие приуроченности сообществ к элементам рельефа.

Список литературы

Маевский П. Ф. Флора средней полосы европейской части России. — 10-е исправленное и дополненное издание. Москва: Товарищество научных изданий КМК —2006, 600 с.

Игнатова Е.А., Игнатов М.С., Федосов В.Э., Константинова Н.А. Краткий определитель мохообразных Подмосковья. КМК Москва — 2011, 320 с

Браславская Т. Ю., Заугольнова Л. Б. Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне малой реки. Классификация и типология лесной растительности как инструмент исследования лесного покрова, Москва — 2010, с. 382.

Агроклиматический справочник по Московской области/Коллектив авторов. Санкт- Петербург — 1954,188 с.

Копцик Г. Н., Рыжова И. М. Почвы на звенигородской биостанции.//Руководство по летней учебной практике студентов – биологов на Звенигородской биостанции им. С. Н. Скадовского, Москва — 2011, с 16-18.

Булохов А. Д. Экологическая оценка среды методами фитоиндикации, Брянск — 1996, 105 c.

Благодарности

Авторы выражают благодарность руководителю кружка ЮИП Анне Сергеевне Хижняковой и сотруднику кафедры геоботаники Ксении Борисовне Поповой за чуткое руководство работой. Дмитрию Иванову за помощь в сборе материала. Наталье Кузнецовой за проделанную работу по изучению почв на исследованной территории. А так же всем членам кружка ЮИП за помощь в сборе материала и за моральную поддержку.