- •Глава 1 запуск спутников. Спутники ретрансляторы на геостационарной орбите

- •Другие орбиты

- •Стабилизация положения спутника на геостационарной орбите

- •Первичные источники электроэнергии

- •Вторичные источники электроэнергии

- •Устройства регулировки и распределения в системе энергоснабжения

- •Система поддержания температурного режима аппаратуры спутника

- •Глава 2

- •Преимущества телевизионного вещания на свч через спутники-ретрансляторы

- •Правовые вопросы телевизионного вещания по спутниковым каналам

- •Спутники непосредственного телевизионного вещания (нтв) и спутники фиксированных средств связи - распределительные (фсс)

- •Спутники фиксированных средств связи - распределительные спутники фсс

- •Глава 3

- •Перемежение

- •Основной принцип преобразования аналогового сигнала в цифровой код

- •Частота дискретизации (частота отсчетов, выборок) видеосигнала

- •Интерфейс rs 232c

- •Глава 4

- •Выбор устройств для приема со спутников-ретрансляторов

- •Преобразователь (конвертер) частот: смеситель, гетердин, предварительный усилитель сигналов промежуточных частот

- •Глава 5 антенны для приема со спутников-ретрансляторов Требования, предъявляемые к антеннам для приема со спутников-ретрансляторов

- •Основные определения параболоидных антенн для приема электромагнитных волн свч

- •Антенны с передним питанием - прямофокусные, осесимметричные

- •Двузеркальные осесимметричные антенны - антенны Кассегрена

- •Плоские антенны

- •Сферические антенные системы

- •Требования, предъявляемые к собственной диаграмме направленности первичного облучателя

- •Влияние положения первичного облучателя на направленность излучения антенны

- •Волноводы

Глава 2

ТЕРМИНОЛОГИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Структура ретрансляции телевизионного сигнала по спутниковым каналам

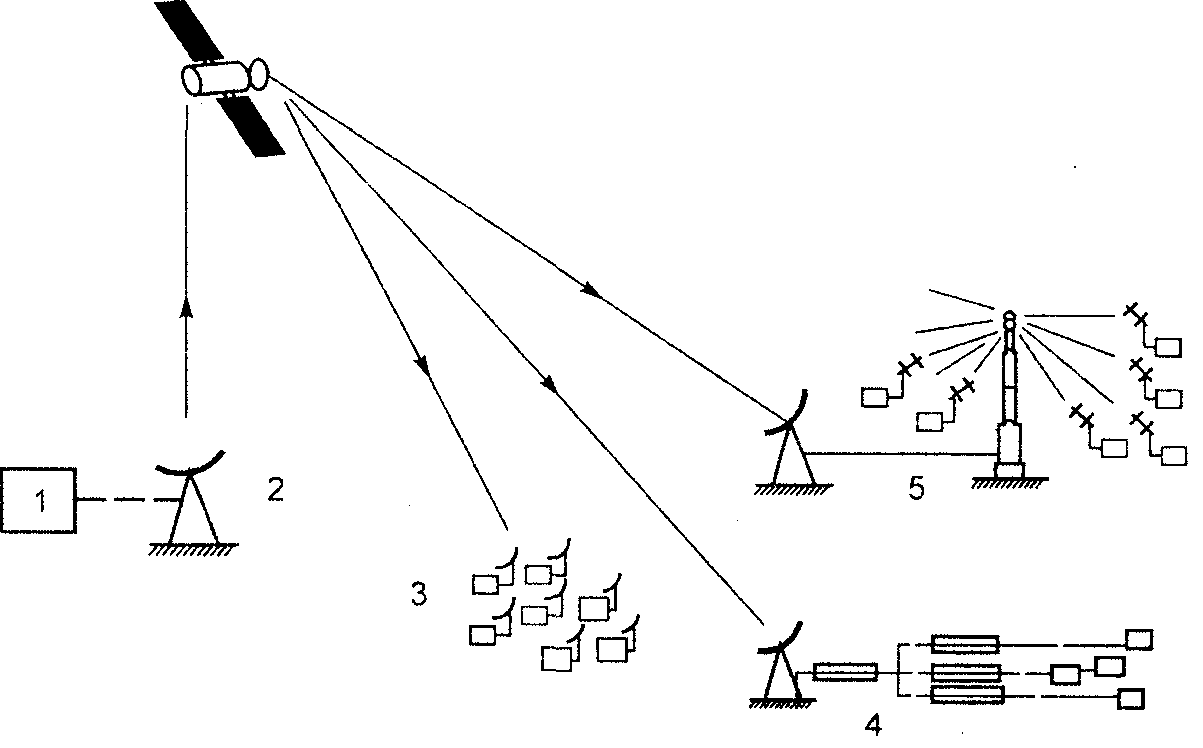

С точки зрения передачи информации основными составляющими системы спутникового телевизионного вещания являются: канал связи Земля -> спутник и канал связи между спутником-ретранслятором и приемными устройствами на Земле. Наиболее привлекательная сторона передач через спутники - это возможность ретрансляции телевизионных программ теоретически неограниченному количеству абонентов на Земле, независимо от их географического местоположения (рис. 2.1).

Со спутника, находящегося на геостационарной орбите, Земля видна под телесным углом в 17,3° в виде окружности, которая ограничена по широте ±80° и долготе ±80°, с центром на Экваторе. Если телесный угол основного лепестка в диаграмме направленности антенны спутника превышает 17,3°, то излучаемая его передатчиком энергия будет частично уходить в космическое пространство, за пределы Земли, а при меньшем - охватит лишь часть поверхности Земли. Так как излучать электромагнитные волны на моря, океаны, тундру и т.д., вероятно, не имеет смысла (за исключением некоторых случаев), то для обслуживания определенной территории земной поверхности на спутнике применяются антенны с острой диаграммой направленности. У таких антенн ширина основного лепестка излучения, меньше одного градуса, что дает возможность эффективно использовать их для направления и концентрации электромагнитных волн на ограниченную земную поверхность, (например, для обслуживания территории одного небольшого государства).

Канал связи Земля-спутник в свою очередь тоже сложная система: одна антенна больших размеров, диаметром 10...20 м направленно излучает с Земли электромагнитные волны СВЧ мощностью в несколько сотен ватт в сторону "крохотного" спутника, летящего далеко в космосе. Обычно по кабельной или по наземной вы-

Рис. 2.1. Структура системы телевизионных передач со спутников: 1 - центр формирования программ; 2 - передающая станция Земля-спутник; 3 - наземные телевизионные приемные устройства (для НТВ); 4 - наземные приемные устройства и кабельная сеть; 5 - наземные приемные устройства и наземный телепередатчик

сокочастотной радиосвязи информация из телестудии передается на находящийся в отдалении, за пределами города передатчик, который излучает ее в космос, на спутник для ретрансляции. Геостационарные ретрансляционные спутники принимают излученные в их сторону электромагнитные волны, изменяют их частоту и, усилив, передают в направлении выбранной земной поверхности.

Потери при распространении электромагнитных волн от спутника к Земле и обратно

На

прием со спутников сильно оказывают

влияние условия прохождения электромагнитных

волн в космическом пространстве и в

атмосфере Земли. Линия спутниковой

связи состоит из двух участков: Земля![]() спутник и спутник

Земля. Излучаемые антенной спутника

электромагнитные волны, распространяясь

в свободном, космическом пространстве,

значительно ослабевают за счет

рассеяния. Из-за огромного расстояния

между спутником и Землей мощность

их катастрофически уменьшается, - потери

мощности при достижении поверхности

Земли составляют около 200 дБ. Эти потери

относятся к основным (

спутник и спутник

Земля. Излучаемые антенной спутника

электромагнитные волны, распространяясь

в свободном, космическом пространстве,

значительно ослабевают за счет

рассеяния. Из-за огромного расстояния

между спутником и Землей мощность

их катастрофически уменьшается, - потери

мощности при достижении поверхности

Земли составляют около 200 дБ. Эти потери

относятся к основным (![]() ),

их можно рассчитать по формуле:

),

их можно рассчитать по формуле:

![]() , (2.1)

, (2.1)

где

d

-

наклонная дальность ( расстояние между

спутником и наземной приемной антенной

), которую можно определить пользуясь

формулой (2.3);

![]() -

длина волны.

-

длина волны.

Помимо рассеяния в свободном пространстве на распространение электромагнитных волн оказывают влияние и другие факторы, такие как: поглощение в атмосфере, поворот плоскости их поляризации, деполяризация и т.д. Поэтому, кроме основных потерь на рассеяние при преодолении расстояния, учитываются и дополнительные потери (Lfl0n). К ним относятся:

□ потери, обусловленные затуханием в атмосфере Земли из-за наличия в ней влажности;

□ потери из-за неточности наведения антенн, в основном приемных;

□ потери из-за деполяризации, обусловленные поглощением электромагнитных волн в каплях дождя, чему подвержены в основном электромагнитные волны круговой поляризации.

Дополнительные

потери в атмосфере Земли особенно велики

в малых промежутках времени, во время

выпадения осадков: дождя, снега, тумана

и т.п. Они зависят от географического

положения приемного устройства и

оказывают сильное влияние на прием в

диапазоне частот 10,7... 12,7 ГГц. Кроме

этого, дополнительные потери зависят

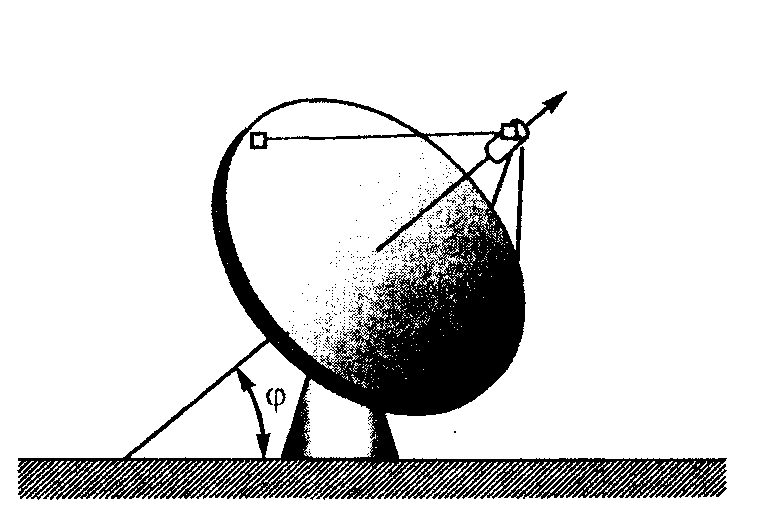

от угла прихода (угла места -![]() )

электромагнитных волн (рис. 2.2), и при

малых его значениях заметно увеличиваются,

так как увеличивается толщина атмосферного

слоя, через который они вынуждены

проходить. Эти потери определяются

также наличием в атмосфере кислорода,

водяных паров, капель дождя и тумана.

)

электромагнитных волн (рис. 2.2), и при

малых его значениях заметно увеличиваются,

так как увеличивается толщина атмосферного

слоя, через который они вынуждены

проходить. Эти потери определяются

также наличием в атмосфере кислорода,

водяных паров, капель дождя и тумана.

Рис.

2.2. Угол возвышения антенны над горизонтом

(угол места

)

Плотность потока мощности и эквивалентная изотропная излучаемая мощность

Чтобы наземные устройства могли принимать сигналы со спутника, необходимо создать у поверхности Земли определенную напряженность электромагнитного поля (или плотность потока мощности электромагнитных волн). Мощность электромагнитных волн, излучаемых антенной, является важнейшей характеристикой передающей системы. Излучать их равномерно во все стороны, то есть изотропно, при спутниковом телевизионном вещании нецелесообразно и в большинстве случаев недопустимо. Поэтому излучаемая энергия электромагнитных волн концентрируется антенной в узкий луч и направляется на выбранную земную поверхность.

В этом случае для ее оценки пользуются понятием эквивалентной изотропной излучаемой мощности ЭИИМ4, (Eguivalent isotropi-cally radiated power, EIRP). ЭИИМ (Е) показывает, какую мощность пришлось бы иметь передатчику искусственного спутника, если бы излучение велось изотропно, всенаправленно. Однако благодаря направленным свойствам антенны, требуемая мощность излучения меньше на коэффициент ее усиления. Уровень энергии электромагнитных волн в точке приема на поверхности Земли зависит от рассеяния энергии по мере удаления от спутника и дополнительных ее потерь в атмосфере Земли. Уровень энергии, падающей на перпендикулярную к потоку поверхность, отнесенный к площади этой поверхности, называется плотностью потока мощности - ППМ (W). Для определения ППМ в месте приема, если известны значения ЭИИМ, пользуются формулой:

![]() (2.2)

(2.2)

Первое вычитаемое определяет потери на рассеяние. Второе - учитывает потери в атмосфере Земли, поэтому приведенная формула справедлива для любой погоды. При расчетах для ясной погоды второе вычитаемое отсутствует. Расстояние до спутника принимается равным

d = 3,7-107 м.

Более точно расстояние можно определить по формуле:

![]() , (2.3)

, (2.3)

где

![]() =

42164

км - расстояние от центра Земли до

геостационарной орбиты (экваториальный

радиус); Ь

= (L

-

S)

-

разность между географической долготой

точки приема (L)

и

долготой спутника (S);

в,—

географическая

широта точки приема; 0,1513 - частное от

деления радиуса Земли на траекторию

движения спутника.

=

42164

км - расстояние от центра Земли до

геостационарной орбиты (экваториальный

радиус); Ь

= (L

-

S)

-

разность между географической долготой

точки приема (L)

и

долготой спутника (S);

в,—

географическая

широта точки приема; 0,1513 - частное от

деления радиуса Земли на траекторию

движения спутника.

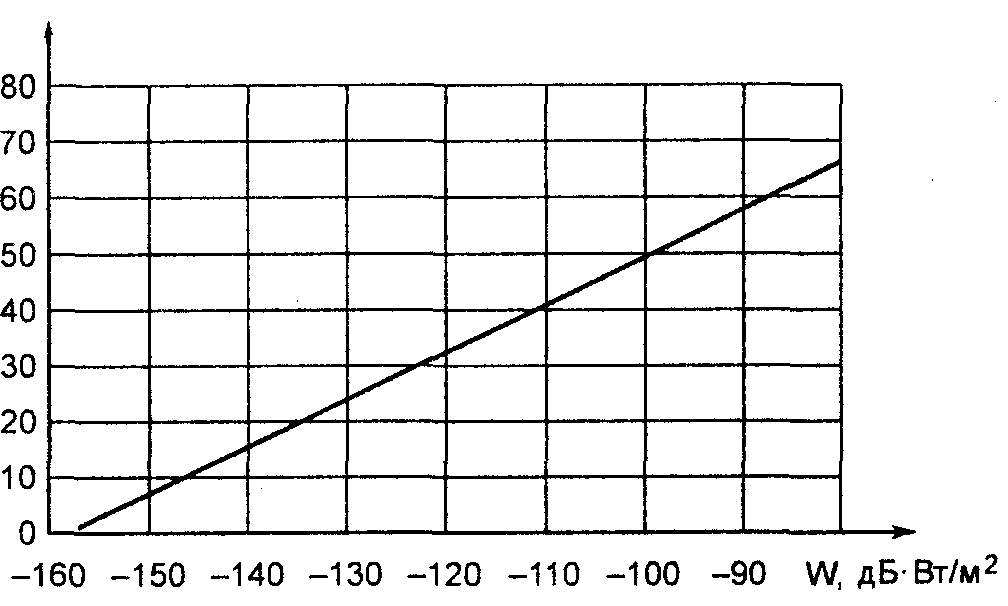

Для определения значения плотности потока мощности по известной величине эквивалентно изотропной излучаемой мощности (без учета потерь) можно руководствоваться упрощенной формулой (2.4) или графической зависимостью, представленной на рис. 2.3

W(дБ

Вт/м![]() )

= Е

(дБ

Вт)

-

(2.4)

)

= Е

(дБ

Вт)

-

(2.4)

Плотность потока мощности является очень важной характеристикой для приема со спутников-ретрансляторов. Она позволяет оценить возможность уверенного приема в данной географической точке на антенну соответствующего размера и при выбранных значениях коэффициента шума и усиления малошумящего усилителя-конвертера. Величина плотности потока мощности влияет на систему спутникового телевизионного вещания. Увеличение ее приводит к упрощению и удешевлению наземных приемных устройств, однако усложняет и повышает стоимость передающих систем спутника. Уменьшение ППМ, наоборот, удорожает наземные приемные устройства при одновременном удешевлении спутника. Необходимая ППМ у поверхности Земли определена путем экономических расчетов с оптимизацией стоимости как приемных наземных устройств, так и передающих спутниковых систем и выбрана с учетом электромагнитной совместимости с наземными службами, т.е. с учетом минимальных взаимных помех

Е, дБ Вт

Рис. 2.3. Графическая зависимость ЭИИМ (Е) от плотности потока мощности (W), позволяющая оперативно взаимно пересчитывать эти величины

Для индивидуальных приемных устройств значение ППМ согласно плана ВАКР-77 (Всемирной Административной Конференции по радио) на границе зоны покрытия5 должно быть минус 103 дБ Вт/м2, а для систем коллективного приема минус 111 дБ Вт/м2.

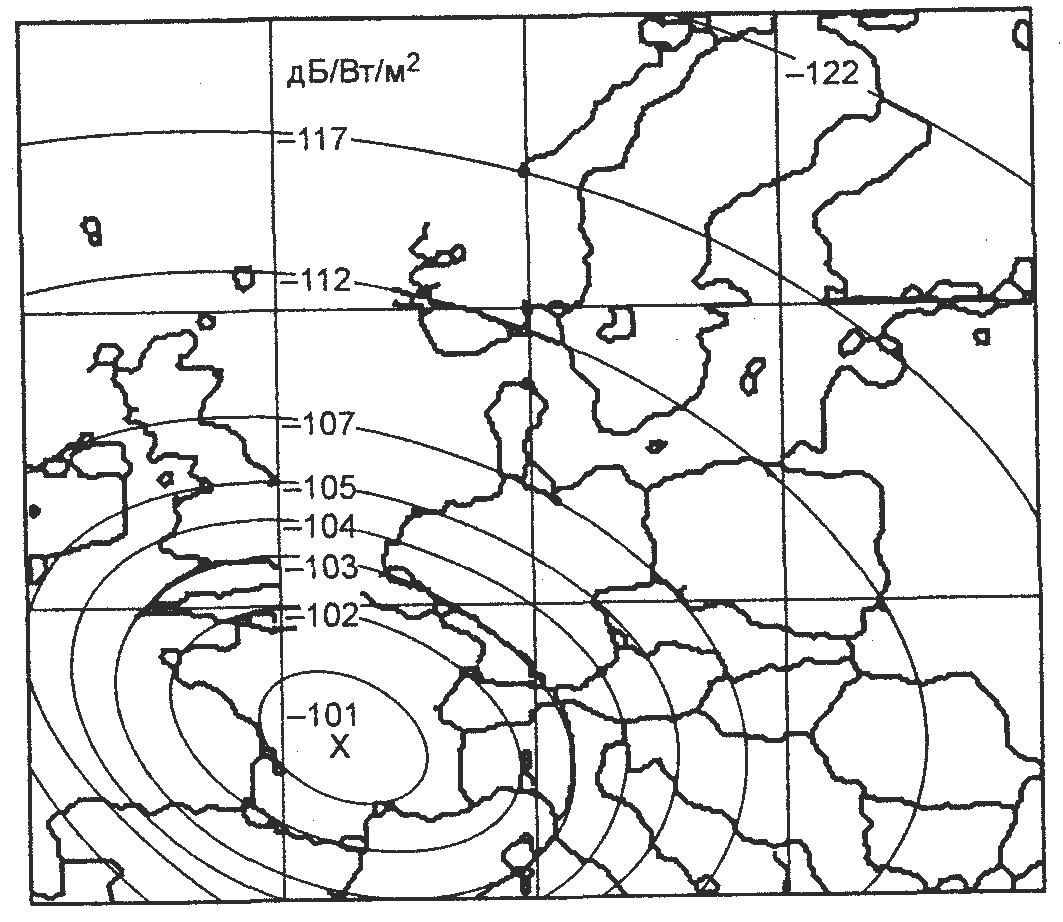

Форма зоны покрытия зависит от точки пересечения (точки прицеливания) основного лепестка излучения антенны спутника с земной поверхностью. Например, точка прицеливания российского спутника ГАЛС-1 находится между Москвой и Саратовом и форма зоны покрытия представляет собой вытянутый эллипс.

Границы зоны покрытия очерчены контурами на географической карте с определенными уровнями ППМ или ЭИИМ. Размеры ее стремятся сделать минимальными, чтобы снизить необходимую мощность передатчика спутника с целью его удешевления.

На практике для рассмотрения возможности приема в данном месте с выбранного спутника пользуются его трансляционными кривыми, нарисованными на контурной географической карте. Они представляют собой ряд замкнутых линий с одинаковыми значениями ППМ (ЭИИМ). В большинстве случаев на картах вместо плотности потока мощности отображаются значения ЭИИМ -проекция (Footprint EIRP) уровней ЭИИМ в диапазоне от 40 до 53 дБ Вт.

Следует отметить, что согласно предложениям ВАКР-77 нормируются значения ППМ, а не ЭИИМ (табл.2.1). Нормирование величины ППМ в зоне приема связывается с углом возвышения антенны (углом места) - в направлении на спутник. Допускаемая ППМ будет тем больше, чем больше угол , чем отвеснее падают электромагнитные волны, т.е. чем ближе точка приема расположена к Экватору.

Согласно

требованиям ВАКР-77 предельная плотность

потока мощности частотно-модулированного

телевизионного сигнала для всех видов

телефонной связи в контрольной полосе

не должна превышать - 152 дБ![]()

Некоторые предельные мешающие значения ППМ от спутников-ретрансляторов для радиорелейных, сотовых, спутниковых телефонных систем и т.д. в зависимости от угла е (угла между направлением прихода мешающей электромагнитной волны и горизонтальной горизонтальной плоскостью) приведены в табл.2.1

Зона покрытия - зона обслуживаемой территории Земли, внутри которой создается необходимая для качественного приема плотность потока мощности.

Таблица 2.1

Предельная

плотность потока мощности (W)

для

угла

![]() ,

,![]()

Частота, ГГц |

|

|

|

2,5 ...2,69 |

-152 |

-152 + 0,75 |

-137 |

3,4 ...7,75 |

-152 |

-152 + 0,5 |

-142 |

10,7... 11,7 |

-150 |

-150 + 0,5 |

-140 |

12,2 ... 12,75 |

-150 |

-150 + 0,5 |

-138 |

В полосе частот 4,0 кГц |

|||

Как видно, плотности потока мощности ограничиваются в диапазонах частот выделенных для спутников ФСС.

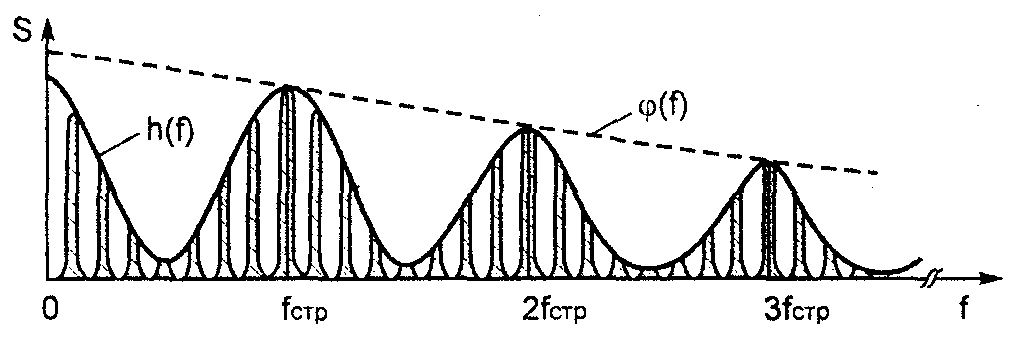

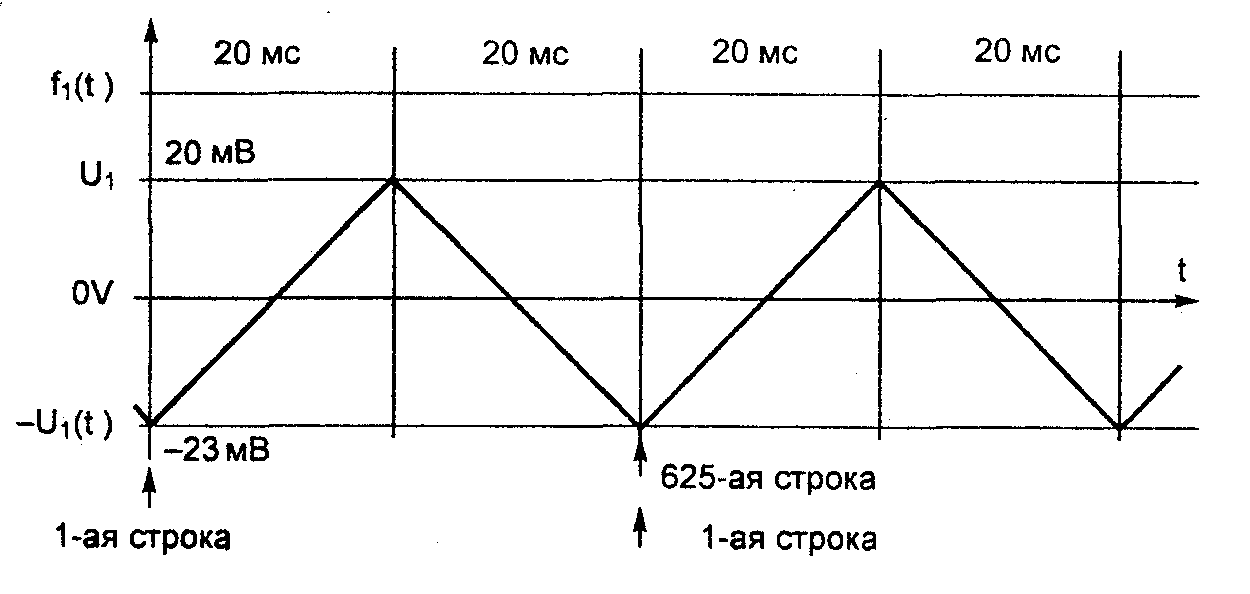

Требования к равномерности спектра передаваемого телевизионного сигнала. Для снижения вероятных помех другим системам связи и приемным устройствам всегда необходимо, чтобы спектральная плотность передаваемого сигнала была бы равномерной в занимаемой полосе частот, чтобы выбросы энергии не превышали предельно допустимое значение. Известно, что частотно-модулированный телевизионный сигнал имеет неравномерный энергетический спектр, зависящий от передаваемых сюжетов изображения. Энергия в его спектре распределяется не непрерывно, а в виде дискретных энергетических зон (выбросов,), которые располагаются вокруг частот строчной и кадровой разверток (рис. 2.4).

Рис.

2.4. Временная зависимость выбросов

энергии аналогового сигнала на строчной

развертке

Рис. 2.5. Временная зависимость амплитуды сигнала для дисперсии аналогового сигнала в системе D-MAC/packet

Дисперсия осуществляется сигналом треугольной формы небольшого уровня, который наилучшим образом подходит для сглаживания энергетических выбросов дискретного спектра, как, например, показано на рис. 2.56. Сигнал дисперсии накладывается дополнительно на сигнал несущей строго синхронно с частотой строчной или кадровой разверток (обычно кадровой). Благодаря сглаживанию энергетических выбросов, спектральная плотность при передаче телевизионного сигнала становится равномерной или близко к равномерной.

Это позволяет установить значения ППМ на границе зоны покрытия для приема индивидуальными приемными устройствами -103 дБ Вт/м2, а коллективными - 111 (рис. 2.6), что снижает взаимные помехи и помехи другим наземным средствам связи до требуемого уровня, и одновременно такой уровень дает возможность вести прием телепрограмм через спутники внутри зоны покрытия на простые приемные устройства.

Для исключения заметности на экране сигнала дисперсии, проявляющегося в виде мерцающих светлых точек, в приемных устройствах применяют хорошо известные схемы построчной фиксации (схемы привязки) уровня, которые устанавливают по всему полю кадра равномерный уровень черного и тем самым практически подавляют сигнал дисперсии.

Рис. 2.6. Распределение плотности потока мощности спутника TDF-1

Шумы

В любой системе связи наряду с полезными сигналами всегда присутствуют и посторонние, ненужные, которые создают помехи приему. Такие сигналы - помехи, имеющие случайную природу и не передаваемые никакими другими системами, называются шумами. Шумы - это природное явление. В идеальных системах связи сигнал мог бы передаваться и приниматься без помех. Однако в любом реальном приемном электронном устройстве всегда присутствуют шумы, от которых полностью избавиться невозможно . Они состоят:

□ из внешних принятых шумов ( атмосферные шумы, галактические шумы, шумы Солнца, Земли и др.)

□ из внутренних шумов приемного устройства (эквивалентные шумы антенны, шумы коаксиальной линии питания, шумы предварительного усилителя, смесителя и т.д.). Они вызывают ухудшение

приема, снижают чувствительность приемного устройства, так как ограничивают прием минимального полезного сигнала по уровню.

Шумовые параметры приемного устройства

Существуют два основных вида внутренних шумов в электронных устройствах: тепловой шум и дробовой шум (название получил за шум, подобный шуму, создаваемому при падении дроби на металлическую поверхность). Внутренний дробовой шум прерывистый и носит случайный характер. Образуется беспорядочными изменениями тока в электрических цепях приемных устройств и в их электронных компонентах (в диодах, транзисторах, микросхемах и т.д. при инжекции электронов и дырок). Дробовой шум - это случайный, непредсказуемый процесс, что затрудняет его измерение. Он не зависит от частоты, т.е. является белым шумом.

Другой вид шума - тепловой. Он порождается хаотическим движением свободных электронов в кристаллических решетках вещества, из которого состоит проводник, точнее сопротивление. Его уровень не зависит ни от величины тока, протекающего через сопротивление, ни от величины напряжения, приложенного к этому сопротивлению. Тепловой шум является также белым шумом.

Вследствие теплового движения молекул, тепловой шум присутствует во всех веществах, имеющих температуру выше абсолютного нуля. Спектр теплового шума очень широк и охватывает весь радиочастотный спектр. Тепловой шум изменяется с изменением температуры окружающей среды. Поэтому для его характеристики используется понятие "шумовая температура"8.

При температуре абсолютного нуля ( О К или -273 °С) шум прекращается, а при комнатной ( 290 К или +17° С ) шум увеличивается на + 3 дБ. В качестве шумовых характеристик приемных устройств употребляются понятия:

□

![]() -

шумовая температура, в К;

-

шумовая температура, в К;

□

![]() -

коэффициент

шума (шум-фактор,

Noise

figure) приемного

устройства, дБ. Он является сложной

функцией многих переменных: полного

сопротивления источника сигнала -

антенны, параметров электронных

компонентов приемного устройства и др.

-

коэффициент

шума (шум-фактор,

Noise

figure) приемного

устройства, дБ. Он является сложной

функцией многих переменных: полного

сопротивления источника сигнала -

антенны, параметров электронных

компонентов приемного устройства и др.

Коэффициент шума - это отношение мощности шума на выходе приемного устройства (пересчитанной на его вход) к мощности шума на его входе (в точке подключения антенны).

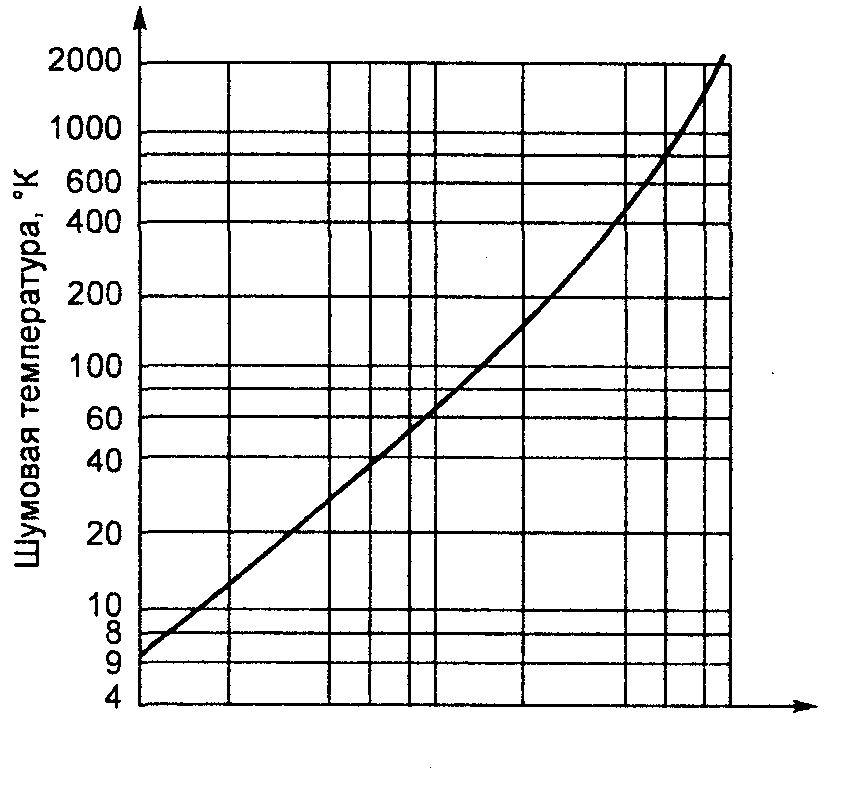

Понятия шумовой температуры и коэффициента шума взаимосвязаны между собой графической зависимостью (рис. 2.7).

Рис.2.7.Взаимозависимости шумовой температуры и коэффициента шума

Их аналитическая зависимость описывается формулой:

![]() (2.5)

(2.5)

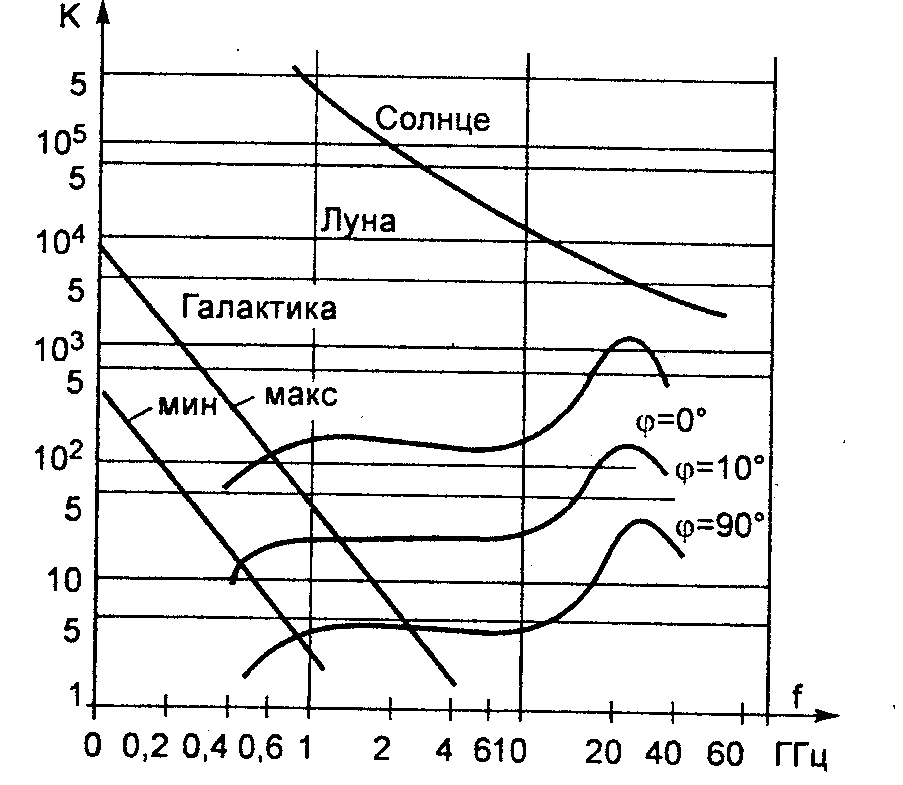

Атмосферные шумы. Атмосферные шумы обусловлены присутствием в атмосфере кислорода, водяных паров и, особенно, заметны в момент выпадения осадков - дождя, снега и т.п. Их уровень повышается с ростом частоты и увеличивается с увеличением толщины атмосферного слоя, через который вынуждены проходить электромагнитные волны, несущие информацию, при изменении угла места антенны от 90 до 0 ° (т.е. с увеличением наклонной дальности).

Галактические шумы. Уровень галактических шумов незначителен и не превышает 4 К. Более высокий уровень шумов принимают антенны, направленные в сторону Млечного пути, меньший - в сторону полярных областей Галактики. На рис. 2.8 приведена зависимость космических и атмосферных шумов от частоты для разных углов места антенны.

Значительный уровень шумов принимается, если антенна "смотрит" непосредственно на Солнце. Поэтому иногда используют в качестве генератора шума антенну, направленную прямо на солнечный диск.

Рис. 2.8. Зависимость космических и атмосферных шумов от частоты для разных углов места (ф) антенны: К - температура в градусах К

Кроме этого, антенна принимает также шум около 60 К через свои боковые лепестки, обращенные к Земле. Чем антенна меньших размеров и чем худшего она качества, тем больший уровень боковых лепестков в ее диаграмме направленности и тем больше шума принимает система космического и теплового. Необходимо отметить, что антенна, направленная на линию горизонта неизбежно принимает тепловое излучение Земли и ее эффективная шумовая температура не может быть меньше 200...300 К.

Поверхность Земли, как и любое нагретое тело, является источником шума и направленные на Землю спутниковые антенны принимают дополнительный шум около 290 К. Наземные антенны, направленные на спутник, также принимают шум из космического пространства около 4 К через основной лепесток диаграммы направленности.

Поляризация электромагнитных волн

В неполяризованной электромагнитной волне колебания векторов напряженности электрических Е и магнитных Н полей происходят в каждой точке пространства по всевозможным направлениям (в плоскости перпендикулярной направлению распространения волны). Они быстро и беспорядочно сменяют друг друга и ни одно из этих направлений не является преимущественным.

В поляризованной электромагнитной волне в каждой точке пространства направление колебаний векторов сохраняется неизменным в течение полупериода или изменяется во времени по определенному закону.

Поляризация - это физическая характеристика излучения, описывающая направленность векторов - моментов электрического поля, распространяющейся электромагнитной волны.

К первому случаю относятся электромагнитные волны плоских поляризаций - вертикальной или горизонтальной. Ко второму - эллиптических и, как частный случай, круговых поляризаций.

За плоскость поляризации электромагнитной волны принимают плоскость, в которой находится вектор ее электрического поля Е и ось, вдоль которой данная волна распространяется.

Направление распространения электромагнитной волны в свободном пространстве и векторы ее напряженности магнитного Н и электрического Е полей всегда взаимно перпендикулярны (ортогональны), т.е. сдвинуты по отношению друг к другу на 90°.

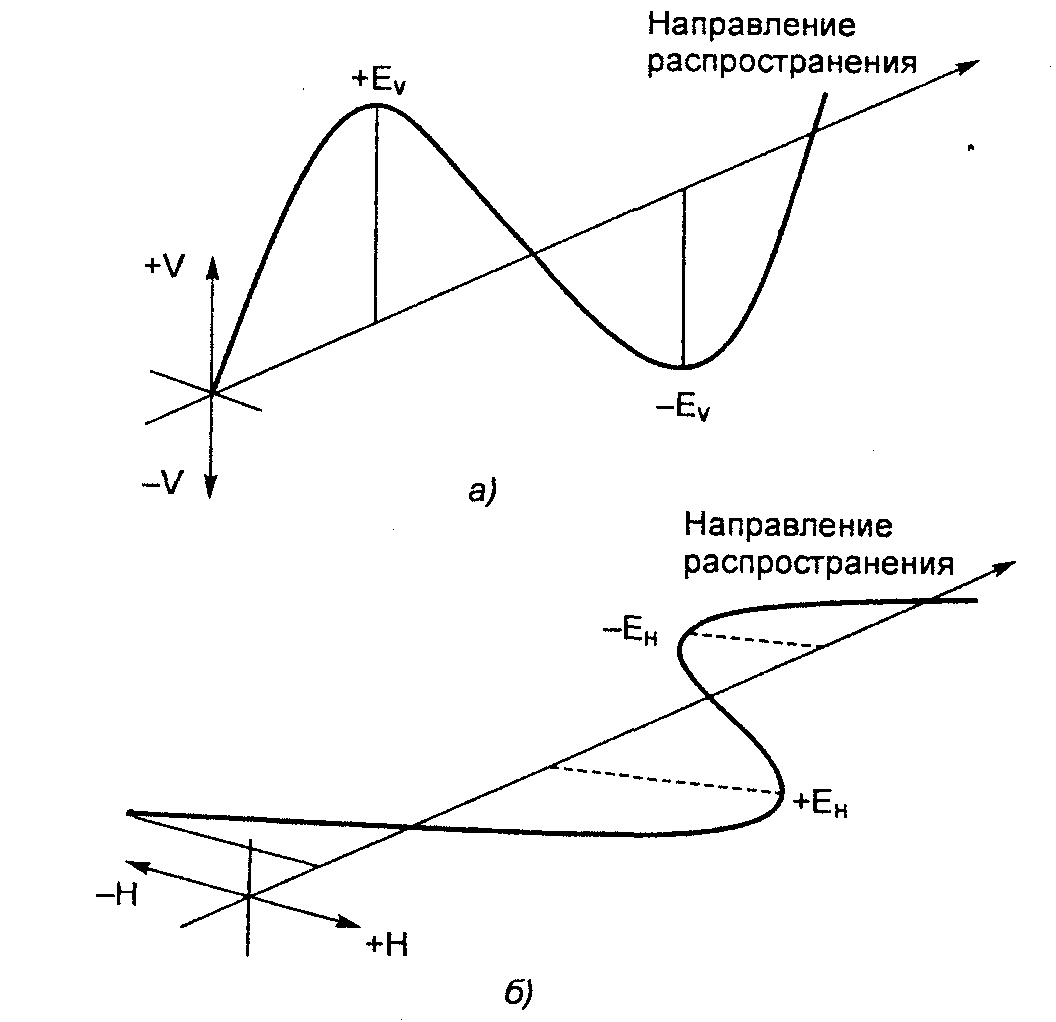

Поскольку векторы Е и Н всегда взаимно ортогональны (рис. 2.9), то для направления распространения электромагнитной волны достаточно знать направление одного из векторов и для этого выбрано направление вектора Е. В плоскополяризованной электромагнитной волне электрическое поле распространяется в плоскости, и его вектор Е изменяется линейно от максимального положительного значения до максимального отрицательного. Его проекция на плоскость перпендикулярной плоскости распространения представляет собой линию.

Отсюда, часто встречающееся другое название плоскополяризованных волн - электромагнитные волны линейной поляризации. С помощью соответствующих устройств - поляризаторов при передаче можно суммировать, а в устройствах приема можно разделять плоско (линейно) поляризованные электромагнитные волны вертикальной и горизонтальной поляризации. Они после разделения будут независимы друг от друга.

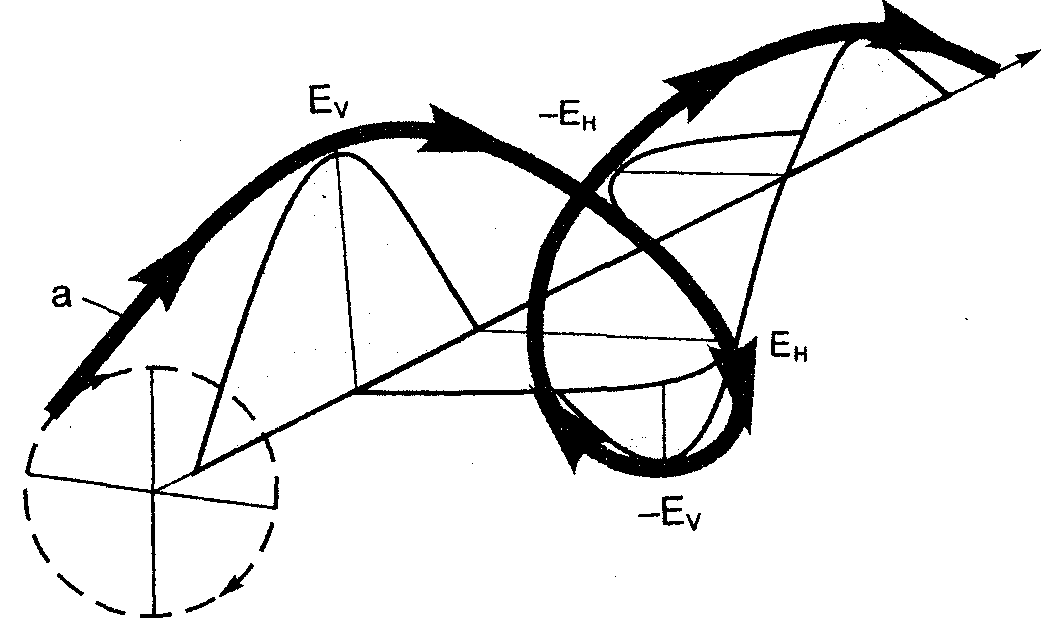

Сумма двух плоско (линейно) поляризованных электромагнитных волн, имеющих одинаковые частоты и амплитуды и смещенных друг относительно друга на четверть длины волны - на 90°, приводит их к круговой поляризации (рис. 2.10), вращающейся или влево, или вправо. Если их смещение отличается от 90°, то возникает волна эллиптической поляризации, также способная вращаться или влево, или вправо в направлении распространения.

Рис. 2.9. Электромагнитные волны линейных поляризаций: а - вертикальные; б - горизонтальные для одного и того же направления распространения

Вектор напряженности электрического поля Е при круговой поляризации не изменяется по амплитуде и описывает во времени круг в плоскости перпендикулярной распространению. Отсюда и соответствующее название.

Поляризованные электромагнитные волны обладают важнейшим свойством: электромагнитные волны взаимнопротивоположных плоских поляризаций при приеме можно разделять. Это находит применение на практике для передачи разных телевизионных программ по одним и тем же частотным каналам.

Благодаря поляризационным свойствам электромагнитных волн, выделенный частотный диапазон может использоваться повторно,' что увеличивает его пропускную способность и снижает стоимость эксплуатации частотного канала.

При ретрансляции телепрограмм через спутники используются электромагнитные волны:

□ двух видов линейных (плоских) поляризаций - вертикальной (V) и горизонтальной (Н);

Рис. 2.10. Возникновение волны круговой поляризации:

Ен - напряженность электрического поля волны горизонтальной поляризации;

Ev - напряженность магнитного поля волны вертикальной поляризации;

а - суммарная круговая электромагнитная волна и ее направление

□ двух видов круговых поляризаций - с вращением электромагнитного поля вправо (RC) и влево (LC).

Например, западноевропейские спутники INTELSTAT, ASTRA и др. излучают в основном электромагнитные волны линейных поляризаций: вертикальных или горизонтальных (V или Н), а российские спутники ГАЛС-1, ГАЛС-2, TDF-2 и т.п. - только круговых поляризаций (правосторонних - RC или левосторонних - LC). Теоретически наиболее подходящими для ретрансляции телевизионного вещания через спутники являются электромагнитные волны линейных поляризаций. Однако при прохождении электромагнитной волны линейной поляризации через атмосферу под действием магнитного поля Земли она может расщепляться на две составляющие - электрическую и магнитную, которые распространяются с разными скоростями в ионосфере. В результате между ними возникает сдвиг по фазе, приводящий к повороту плоскости поляризации электромагнитной волны, снижению ее мощности в антенне при приеме и к появлению дополнительных (кроссполяризационных) помех. Это явление заметно на частотах ниже 10 ГГц и здесь применяются электромагнитные волны исключительно круговых поляризаций, что в основном используется на российских спутниках. На частотах выше 10 ГГц такие потери незначительны. В этом случае применяются и электромагнитные волны линейных поляризаций.

Следует отметить, что применение электромагнитных волн взаимнопротивоположных поляризаций вызвано необходимостью увеличения пропускной способности выделенного частотного диапазона для ретрансляции телевизионных программ.

Возможность разделения электромагнитных волн по поляризации является важнейшим их свойством.

В первичном облучателе внешнего устройства при приеме электромагнитные волны круговой поляризации разделяются на электромагнитные волны горизонтальной и вертикальной поляризаций. Для этих целей используются электромагнитные, механические и другие поляризаторы.