- •Глава 1 запуск спутников. Спутники ретрансляторы на геостационарной орбите

- •Другие орбиты

- •Стабилизация положения спутника на геостационарной орбите

- •Первичные источники электроэнергии

- •Вторичные источники электроэнергии

- •Устройства регулировки и распределения в системе энергоснабжения

- •Система поддержания температурного режима аппаратуры спутника

- •Глава 2

- •Преимущества телевизионного вещания на свч через спутники-ретрансляторы

- •Правовые вопросы телевизионного вещания по спутниковым каналам

- •Спутники непосредственного телевизионного вещания (нтв) и спутники фиксированных средств связи - распределительные (фсс)

- •Спутники фиксированных средств связи - распределительные спутники фсс

- •Глава 3

- •Перемежение

- •Основной принцип преобразования аналогового сигнала в цифровой код

- •Частота дискретизации (частота отсчетов, выборок) видеосигнала

- •Интерфейс rs 232c

- •Глава 4

- •Выбор устройств для приема со спутников-ретрансляторов

- •Преобразователь (конвертер) частот: смеситель, гетердин, предварительный усилитель сигналов промежуточных частот

- •Глава 5 антенны для приема со спутников-ретрансляторов Требования, предъявляемые к антеннам для приема со спутников-ретрансляторов

- •Основные определения параболоидных антенн для приема электромагнитных волн свч

- •Антенны с передним питанием - прямофокусные, осесимметричные

- •Двузеркальные осесимметричные антенны - антенны Кассегрена

- •Плоские антенны

- •Сферические антенные системы

- •Требования, предъявляемые к собственной диаграмме направленности первичного облучателя

- •Влияние положения первичного облучателя на направленность излучения антенны

- •Волноводы

Волноводы

Волноводы, как и первичные облучатели, являются неотъемлемой частью параболоидных антенн для приема электромагнитных волн диапазона СВЧ. Передача сигналов в этом диапазоне по коаксиальным кабелям происходит со значительными потерями, поэтому вместо кабеля для этих целей используются волноводы. Волноводом может быть диэлектрический стержень, или определенным образом расположенные полосковые металлизированные линии в диэлектрике (компланарный волновод), или металлическая труба с хорошо обработанной внутренней поверхностью, представляющая канал для распространения в нем электромагнитных волн.

Металлические волноводы получили наибольшее применение. Они являются неотъемлемой частью параболоидных антенн для приема электромагнитных волн со спутников и преимущества их здесь следующие:

□ в волноводе отсутствует диэлектрическое наполнение и, следовательно, нет диэлектрических потерь, которые значительны на СВЧ в коаксиальных кабелях;

□ в волноводе, как и в коаксиальном кабеле, электромагнитное поле сосредоточено между проводящими поверхностями и поэтому потери на излучение отсутствуют;

□ в волноводе нет внутреннего провода и потери в нем (в волноводе) на токи проводимости минимальны. Потери снижаются и за счет того, что внутренняя проводящая поверхность волновода качественно обработана. Она отполирована и покрыта хорошо про водящим металлом — серебром.

Волноводы бывают круглого, квадратного, эллиптического, прямоугольного сечений и так называемые компланарные.

Наибольшее распространение получили волноводы круглых и прямоугольных сечений. Применение модифицированных волноводов круглого сечения в качестве первичных облучателей позволяет принимать электромагнитные волны всех видов поляризаций. При необходимости принимать волны линейных поляризаций одновременно к концу круглого волновода присоединяют переходник, в котором круглое сечение плавно (для хорошего согласования) переходит в прямоугольное, что дает возможность принимать электромагнитные волны линейных поляризаций с минимальными потерями. В случае неудовлетворительного согласования (плохо выполненного перехода), неизбежно появляются отраженные и стоячие полны, приводящие к значительным потерям и дополнительным помехам.

Первое и важное требование к прямоугольному волноводу: распространяющаяся в нем электромагнитная волна не должна видоизменять свою форму.

В прямоугольном волноводе может распространяться электромагнитная волна той линейной поляризации, у которой вектор напряженности электрического поля Е расположен параллельно его меньшей стороне, т.е. в нем могут распространяться электромагнитные волны горизонтальной или вертикальной поляризации в зависимости от их пространственной ориентации по отношению к волноводу.

Прямоугольный волновод по этой причине обладает, как говорится, поляризационной избирательностью.

Прямоугольный волновод может выполнять роль фильтра, ограничивать прохождение электромагнитных волн, лежащих за пределами режима распространения "основной волны".

Электромагнитные волны распространяются в волноводе скачкообразно, групповым падением/отражением от внутренних поверхностей волновода. Чем меньше размеры широкой плоскости волновода по отношению к длине волны, тем меньше отражений и меньше потерь, так как при каждом падении/отражении электромагнитная волна ослабевает.

С

уменьшением длины волны количество

возможных падений/отражений

увеличивается и когда размер широкой

плоскости волновода окажется соизмеримым

с половиной длины волны (![]() ,

где а

- внутренний размер широкой плоскости

волновода), в волноводе будут

создаваться условия появления стоячих

волн, которые не смогут достичь выхода

волновода.

,

где а

- внутренний размер широкой плоскости

волновода), в волноводе будут

создаваться условия появления стоячих

волн, которые не смогут достичь выхода

волновода.

С

другой стороны, когда длина электромагнитной

волны приближается к размеру широкой

плоскости волновода (![]() ),

в нем могут появляться волны высшего

порядка Н02

и т.п., что крайне нежелательно, так

нарушается условие: распространяющаяся

в прямоугольном волноводе

электромагнитная волна не должна

изменять свою конфигурацию.

),

в нем могут появляться волны высшего

порядка Н02

и т.п., что крайне нежелательно, так

нарушается условие: распространяющаяся

в прямоугольном волноводе

электромагнитная волна не должна

изменять свою конфигурацию.

Поэтому

находят компромиссное решение: для

создания в волноводе режима

распространения "основной" волны,

известной по специальной литературе

как режим Н01,

широкую плоскость волновода делают

больше половины длины волны, но меньше

длины волны (

).

На практике размер широкой плоскости

соответствует приблизительно трем

четвертям длины волны (а = 3/4

![]() ),

что для электромагнитных волн диапазона

частот 10,7... 12,5 ГГц составляет"

около 2 см. Электромагнитные волны,

лежащие за пределами данного частотного

диапазона, на выход волновода не попадают

или попадают пренебрежительно малого

уровня и это обеспечивает их фильтрацию.

),

что для электромагнитных волн диапазона

частот 10,7... 12,5 ГГц составляет"

около 2 см. Электромагнитные волны,

лежащие за пределами данного частотного

диапазона, на выход волновода не попадают

или попадают пренебрежительно малого

уровня и это обеспечивает их фильтрацию.

Из

волноводов прямоугольного сечения для

приема электромагнитных волн со

спутников во внешнем блоке применяются

преимущественно волноводы типа R100

со

сторонами 22,86x10,16 мм и R120

со

сторонами 19,05x9,525 мм . Волновод R100

более

распространен, однако с R120

получается

лучшее согласование и меньшие потери

по краям частотного диапазона 10,7... 12,5

ГГц (

=2,4...2,7

см). Очевидно, что оба они обеспечивают

для электромагнитных волн диапазона

частот 10,7... 12,5 ГГц режим "основной

волны" (H![]() ).

).

В системах спутникового телевизионного вещания почти всегда требуется переход с волновода на полосковую линию, что необходимо для подачи напряжения на вход малошумящего усилителя-конвертера

Поэтому распространяющуюся по волноводу электромагнитную волну (ее энергию) необходимо преобразовать в электрическое напряжение (ток).

Для этих целей используется электрический или магнитный вибратор: зонд или петля определенной длины (рис. 5.22). Чаще всего по

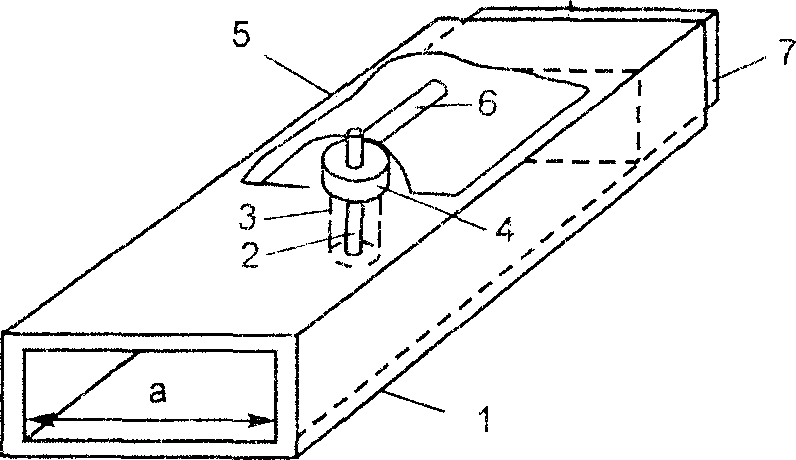

Рис. 5.22. Вариант конструкции перехода с волновода на полосковую линию с зондом:

1 - волновод прямоугольного сечения; 2 - зонд (штырь), 3 - фторопластовый цилиндр; 4 - диэлектрический держатель; 5 - плата с усилителем-конвертером; 6 - металлизированная полосковая линия; 7 - подвижная задняя стенка (для настройки); а - размер, создающий режим "основной волны" (H ) для данного волновода

конструктивным соображениям применяется зонд, который вставляется внутрь волновода в широкой плоскости (в узел напряженности электрического поля Е). Наведенная в нем э.д.с. подается по полосковому переходу на вход малошумящего усилителя-конвертера.

Поляризаторы электромагнитных волн

Преобразование электромагнитных волн круговых поляризаций. При приеме в антенну попадают электромагнитные волны как круговых, так и линейных поляризаций. В прямоугольный волновод (в который погружен зонд или петля), соединенный с входом малошумящего усилителя, необходимо подать волну линейной поляризации одного вида: горизонтальной или вертикальной, на которую прямоугольный волновод пространственно сориентирован. Поэтому электромагнитные волны круговой поляризации преобразовываются в электромагнитные волны линейной поляризации, которые затем разъединяются. Для этих целей применяется преобразователь поляризаций или иначе - деполяризатор. Он представляет собой отрезок волновода круглого сечения, который подсоединяется к выходу первичного облучателя. В определенном его месте под некоторым углом расположены неоднородности в виде диэлектрической пластины соответствующей конфигурации. Электромагнитная волна круговой поляризации, падая на пластину, расщепляется на две составляющие: на параллельную и перпендикулярную (ортогональную) плоскостям пластины (рис. 5.23).

Составляющие равны по амплитуде и сдвинуты на некоторый угол по фазе, так как скорости их разные. Поэтому, если подобрать определенную конфигурацию и размеры пластины, то на выходе такого волновода можно получить электромагнитные поля, равные по величине и сдвинутые по фазе относительно друг друга точно на 90°, которые представляют собой два вида волн линейной поляризации: вертикальных и горизонтальных.

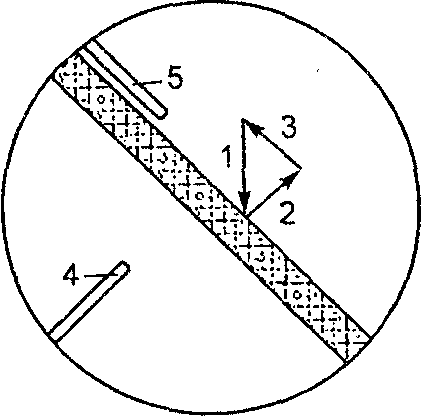

Р ис.

5.23. Принцип преобразования электромагнитных

волн круговой поляризации

в

электромагнитные волны линейной

поляризации: 1 - электромагнитные поля

волн, падающих на неоднородности; 2

- электромагнитные поля волн,

перпендикулярных неоднородностям;

3 – электромагнитные

ис.

5.23. Принцип преобразования электромагнитных

волн круговой поляризации

в

электромагнитные волны линейной

поляризации: 1 - электромагнитные поля

волн, падающих на неоднородности; 2

- электромагнитные поля волн,

перпендикулярных неоднородностям;

3 – электромагнитные

поля волн, параллельных неоднородностям; 4,5 -зонды для выделения электромагнитных волн линейных поляризаций

Разъединение линейно-поляризованных волн для выделения электромагнитной волны требуемого вида поляризации осуществляется механическим или электрическим способом.

Необходимо отметить, что в другом случае электромагнитные волны круговых поляризаций можно преобразовывать в линейные и наоборот, применяя волновод эллипсоидного сечения. В нем распространяющиеся волны Н и V запаздывают друг относительно друга, что приводит к их разным скоростям и к их разъединению.

Механический способ преобразования. При этом способе электрический вибратор (зонд) помещается в круглый волновод в узлах напряженности электрического поля падающей электромагнитной волны параллельно электрическим силовым линиям. Если применяется магнитный вибратор (петля), то он располагается перпендикулярно магнитным силовым линиям электрического поля.

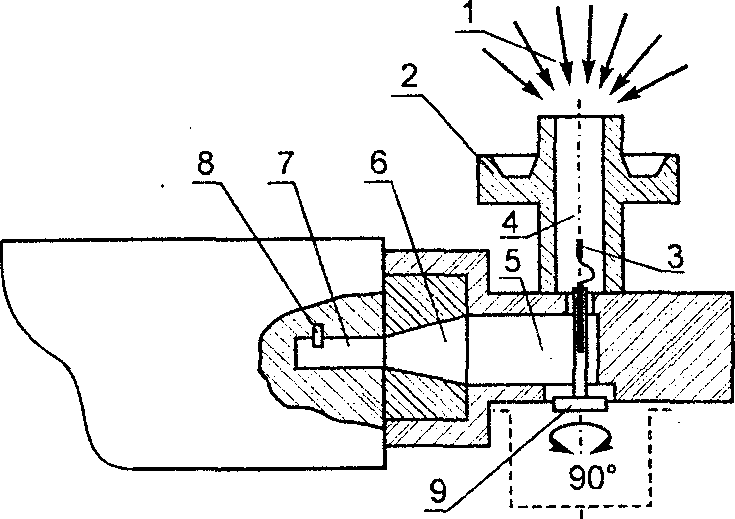

На рис. 5.24 показан механический способ выбора электромагнитных волн горизонтальной или вертикальной поляризации. В первичный облучатель (волновод круглого сечения) 4 вставлен зонд 3, функционирующий как антенна. В нем наводится э.д.с. электромагнитной волной горизонтальной или вертикальной поляризации в зависимости от положения плоскости зонда, который затем излучает ее (э.д.с.) в переходный волновод круглого сечения 5, возбуждая его область. Плоскость поляризации излучаемой электромагнитной волны в этом волноводе не изменяется, она всегда постоянна. Передача электромагнитной волны с волновода круглого сечения в волновод прямоугольного сечения 7 (для подключения входа малошумящего усилителя-конвертера) осуществляется через плавный (в идеальном случае) переход 6, так как при непосредственном соединении (без перехода) волноводов возникают отражения, что приводит к большим потерям.

Механическое вращение зонда осуществляется в некоторых случаях с помощью электрического микродвигателя постоянного тока при подаче на него напряжения 13 или 18 В. Это позволяет получить только два фиксированных положения зонда и принимать электромагнитные волны горизонтальной или вертикальной поляризации. Иногда для этой цели используется шаговый двигатель, на который подаются прямоугольные импульсы. Изменяя длительность импульсов от 0,8 до 2,4 мс, можно поворачивать зонд от 0 до 180° дискретно, с небольшим шагом, что дает возможность более точно, чем в первом случае, подстраивать его под плоскость поляризации принимаемой электромагнитной волны.

Рис. 5.24. Схема механического выбора электромагнитных волн поляризации Н или V:

1 - электромагнитные волны, отраженные от поверхности параболоида; 2 - пассивный отражатель первичного облучателя, помещенного в фокус параболоида; 3 - зонд для выбора электромагнитных волн только одного вида линейной поляризации - вертикальной или горизонтальной; 4 - первичный облучатель (волновод круглого сечения, соединенный с первичным отражателем); 5 - переходный волновод круглого сечения; 6 - переход с волновода круглого сечения к волноводу прямоугольного сечения; 7 - волновод прямоугольного сечения; 8 - зонд (штырь), вставленный в широкую плоскость прямоугольного волновода и соединенный полосковой линией со входом малошумящего усилителя-конвертера; 9 - фторопластовый держатель

Управление в рассмотренных случаях осуществляется электронной схемой, находящейся в ресивере и совмещается с одновременным переключением программ (частотных каналов).

Можно также плавно изменять плоскость поляризации электромагнитной волны (от Н до V или от V до Н), медленно поворачивая плоскость зонда от 0 до 180°, подавая управляющее нарастающее напряжение на микродвигатель. В этом случае исполнительное устройство (привод поляризатора) имеет редуктор и датчик угла поворота вибратора. В плавном изменении плоскости поляризации принимаемой электромагнитной волны имеется основательная необходимость, так как плоскость линейной поляризации электромагнитных волн, излучаемых передатчиком спутника, не всегда (для географической точки приема) горизонтальная или вертикальная. Существующие несовпадения между плоскостями линейной поляризации электромагнитной волны, излучаемой передатчиком спутника, и вертикальной или горизонтальной плоскостью Земли будут тем значительнее, чем больше разность между долготой спутника и географической долготой точки приема. Вследствие этого возникает необходимость плавного поворота плоскости поляризации принимаемой электромагнитной волны. Более удобно это можно осуществить электромагнитным способом, или иначе - ферритовым.

Электромагнитный (ферритовый) способ преобразования. Данный способ преобразования основан на использовании эффекта Фарадея: если поток световых (электромагнитных) волн проходит через среду с продольным магнитным полем, то плоскость поляризации его поворачивается на угол, пропорциональный напряженности магнитного поля. До появления ферритов, способных работать в области СВЧ без существенных потерь, это явление не могло использоваться. Только с появлением высокочастотных ферритов эффект Фарадея, открытый для световых волн, нашел практическое применение и для волн СВЧ.

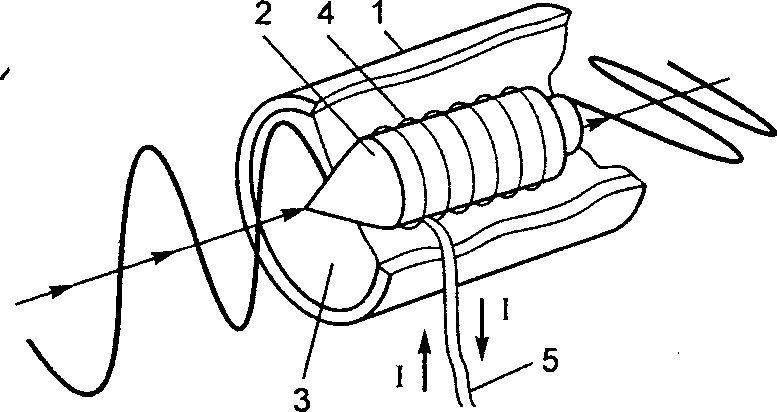

На рис. 5.25 показана схема электромагнитного (ферритового) поляризатора. Внутри волновода круглого сечения 1 находится ферритовый стержень 2 и опора для него из пенополистирола 3. Так как диэлектрическая проницаемость феррита велика, то возможно появление сильного отражения электромагнитных волн от стержня. Чтобы избежать этого конец ферритового стержня со стороны падающей волны заострен - сточен на конус. Роль ферритового стержня здесь - усилить напряженность магнитного поля, создаваемого протекающим током в катушке 4, намотанной на стержень. Подавая в катушку ток / определенной величины, можно тем самым создать для поворота необходимую продольную напряженность магнитного поля внутри волновода. При распространении электромагнитной волны внутри волновода вдоль ферритового

Рис.

5.25. Устройство электромагнитного

(ферритового) поляризатора: 1 - волновод

круглого сечения; 2 - ферритовый стержень;

3 - опора из пенополистирола; 4 -

катушка; 5 - выводы катушки

стержня ее плоскость поляризации поворачивается на некоторый угол. Величина угла поворота зависит от длины катушки и напряженности магнитного поля (тока в катушке). Изменяя силу тока в катушке, можно повернуть плоскость поляризации принимаемой электромагнитной волны так, чтобы она была бы пространственно ортогональна большой плоскости волновода прямоугольного сечения, расположенного перед малошумящим усилителем-конвертером. Направление плоскости поляризации электромагнитной волны после прохождения ее вдоль ферритового стержня и катушки сохраняется, и предыдущее положение плоскости не восстанавливается.

Преимущество ферритовых поляризаторов в следующем: в них отсутствуют движущиеся механические узлы, что повышает надежность и срок эксплуатации поляризатора. К тому же управление ферритовым поляризатором более простое (по двум проводам) и имеется возможность точного плавного поворота плоскости электромагнитной волны. Потери, вносимые ими, не превышают 0,2...0,3 дБ.

Поэтому, несмотря на стоимость, в 4...5раз превышающую стоимость механического поляризатора, они находят самое широкое применение. Недостатком является то, что угол поворота плоскости поляризации у них зависит не только от приложенной силы тока, но и от частоты принимаемой электромагнитной волны, плоскость поляризации которой необходимо повернуть. Для управления поворотом при ее многофункциональной зависимости применяется процессор, находящийся в ресивере.

В память процессора занесены: значения координат точки стояния спутников (число позиций позиционера), значения частот принимаемых электромагнитных волн (номера частотных каналов), величины силы токов, необходимых для поворота плоскости поляризации принимаемых электромагнитных волн. Управление переключениями осуществляется командами, подаваемыми с пульта управления ресивера.

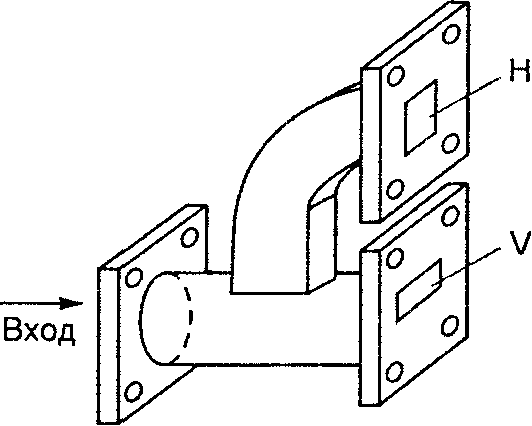

Преобразование (разделение) электромагнитных волн линейных поляризаций. Для одновременного преобразования (разделения) электромагнитных волн линейной поляризации на электромагнитные волны вертикальной и электромагнитные волны горизонтальной поляризации, могут применяться поляризационные разъединители, которые выполняются в виде волноводных тройников, так называемых ортомодов (рис. 5.26, 5.27).

Одно отверстие (вход) тройника соединяется с отверстием волновода круглого сечения, т.е. с выходом первичного облучателя.

Два других его отверстия (выхода) представляют собой отрезки волновода с плавным, постепенным переходом от круглого сечения к прямоугольному - переход осуществляется не менее, чем за четверть длины волны. Большие плоскости прямоугольных волноводов развернуты под углом 90° по отношению друг к другу. Каждый из них подключается к своему усилителю - конвертеру через вол-новодно-полосковый переход, что позволяет исключить потери (0,2...0,3 дБ) на преобразование поляризации и, тем самым, значительно улучшить отношение несущая /шум.

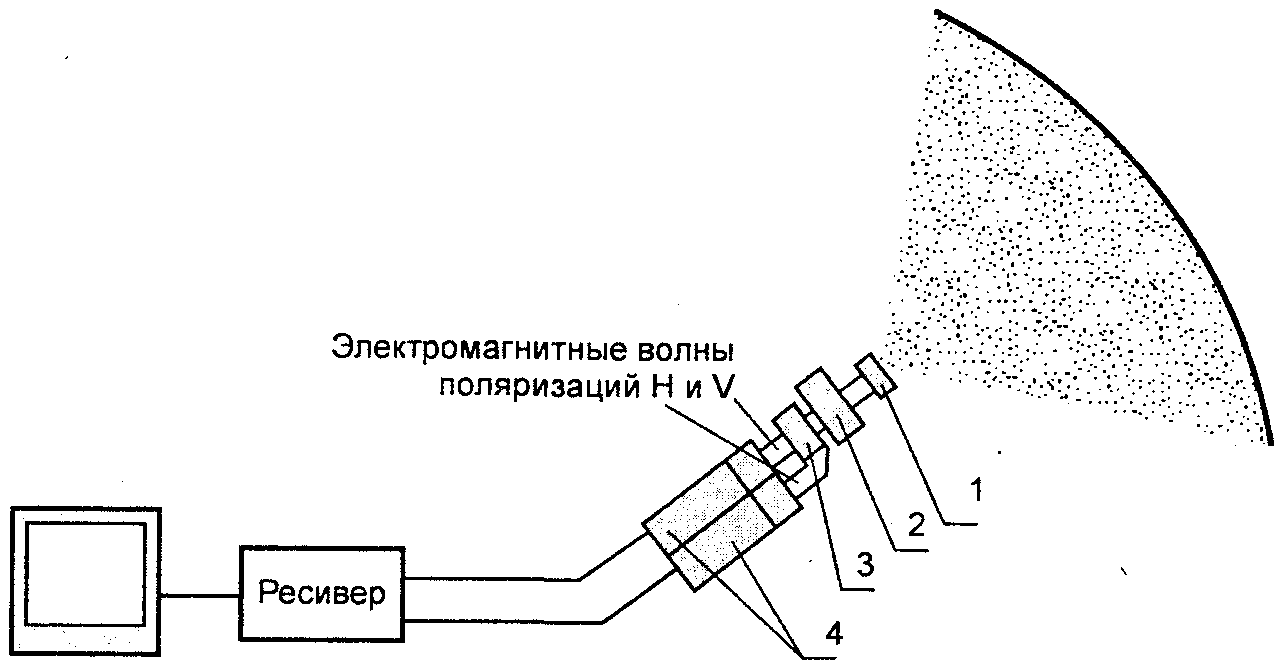

Рис. 5.27. Вариант применения ортомода:

1 - первичный облучатель; 2 - преобразователь электромагнитных волн

круговых поляризаций в электромагнитные волны линейных поляризаций;

3 - разъединитель электромагнитных волн линейных поляризаций на

электромагнитные волны горизонтальных и вертикальных поляризаций -

ортомод; 4 - малошумящие предварительные усилители-конвертеры

Существует

и другой способ, при котором одновременное

разъединение волн линейной поляризации

на электромагнитные волны взаимно

ортогональных поляризаций осуществляется

двумя вибраторами-зондами, развернутыми

под углом 90° по отношению друг к другу

и размещенными на расстоянии

![]() и 3

(

)

от

закрытого конца волновода. В каждом

зонде наводится э.д.с. только от

электромагнитной волны "своей"

поляризации и подается через полосковые

линии к подсоединенным входам малошумящих

усилителей-конвертеров.

и 3

(

)

от

закрытого конца волновода. В каждом

зонде наводится э.д.с. только от

электромагнитной волны "своей"

поляризации и подается через полосковые

линии к подсоединенным входам малошумящих

усилителей-конвертеров.

Очевидно, что использование двух разъединителей предусматривает подключение двух малошумящих усилителей-конвертеров, а также наличие двух высокочастотных коаксиальных кабелей, соединяющие эти усилители-конвертеры с ресивером. Все это требует предварительной ручной подстройки положения плоскостей поляризации, оптимального для каждого разделения. Прием телевизионных программ электромагнитных волн горизонтальной и вертикальной поляризаций одновременно дает возможность подключать к внешнему блоку ресивер с двумя входами (LNB), два ресивера и т.п.

Следует отметить важность поляризационного разделения, недостаточность которого приводит к дополнительным помехам и, в большинстве случаев, к энергетическим потерям.

Разделение электромагнитных волн по поляризации (поляризационное разделение) при приеме спутникового телевизионного вещания согласно рекомендаций ВАКР должно составлять не менее 30 дБ и у современных антенных систем достигает 40...50 дБ.

Поляризационные характеристики антенн имеют существенное значение для приема, и они приводятся в технических описаниях, так как антенны, предназначенные для приема со спутников-ретрансляторов, изготавливаются в основном для приема электромагнитных волн линейных поляризаций или круговых. Антенна, предназначенная для приема электромагнитных волн линейных поляризаций, может принимать электромагнитные волны круговых поляризаций (и наоборот), но с потерями до половины мощности, что очень значительно для принимаемого весьма слабого сигнала. Во избежание потерь при приеме электромагнитных волн круговых поляризаций для этой антенны необходим деполяризатор - диэлектрическая пластина из фторопласта-4, которая вставляется под углом 45° между первичным облучателем и волноводом. В общем случае для приема электромагнитных волн поляризаций, не указанных в технической документации на антенну, требуется или увеличивать ее размеры, или использовать другой тип, или, как отмечалось, использовать деполяризатор.

Выводы

В

большинстве случаев для приема

телевизионного вещания со спутников

используются параболоидные антенны,

как наиболее приемлемые по своим

техническим характеристикам. Они

принимают сигналы, соизмеримые с

уровнем естественного фона и помех.

Поэтому по сравнению с длиной волны

такие антенны имеют большую поверхность,

которая собирает падающие на нее

электромагнитные волны СВЧ и, отражая,

направляет их в одну точку -в фокус, на

размещенный первичный облучатель.

Отражение происходит при условии,

что площадь раскрыва антенны больше

квадрата длины принимаемой волны -

кроссовера (![]() ).

).

Для спутниковых приемных антенн, в основном, в качестве собирающей и отражающей поверхности используется внутренняя металлическая или металлизированная поверхность параболоида или поверхность его части - сегмента. От размеров параболоида (сегмента), точности его формы и качества отражающей внутренней поверхности зависят коэффициент усиления антенны, ширина диаграммы направленности ее основного лепестка и шумовая температура или коэффициент шума. Антенны с передним питанием -прямофокусные и офсетные имеют первичный облучатель, который размещается в фокусе параболоида и фазовый центр (расчетная точка фокуса) его излучения точно совмещается с фокусом параболоида, что необходимо для получения максимального усиления антенны. По конструкции первичный облучатель - это в большинстве случаев волновод круглого сечения с небольшим пассивным рефлектором на конце. Пассивный рефлектор препятствует излучению "назад" и направляет излучение на поверхность зеркала антенны, создавая его освещение, изменяющееся согласно параболоидному закону. При этом, для получения минимального "перелива" энергии за края зеркала спад интенсивности излучения к краям должен быть около -15 дБ.

При спутниковом телевизионном вещании принимаются электромагнитные волны разных видов поляризаций, а по волноводу, подключенному через вибратор и полосковую линию ко входу малошумящего усилителя-конвертера, может распространяться электромагнитная волна только линейной поляризации: вертикальной или горизонтальной. По этой причине в конструкции параболоидных антенн применяются деполяризаторы электромагнитных волн, преобразующие электромагнитные волны круговых поляризаций в электромагнитные волны линейных поляризаций. Затем электромагнитные волны горизонтальной или вертикальной поляризации

выбираются разъединителем поляризаций и подаются в прямоугольный волновод, который на них пространственно сориентирован. В широкую плоскость волновода вставлен вибратор (зонд или петля). В нем индуцируется э.д.с. и через полосковый переход подается на вход первого каскада малошумящего усилителя-конвертера.

В последнее время наряду с параболоидными антеннами, начали широко применяться плоские антенны - ФАРы и сферические линзовые антенны. Плоские антенны дешевы, малогабаритны, их установка не изменяет архитектуру города и не привлекает внимания. У них отсутствует первичный облучатель, а малошумящий усилитель-конвертер размещается непосредственно за плоскостью антенны. Но наряду с конструктивными достоинствами им присущи и серьезные недостатки. Так, плоские антенны могут принимать электромагнитные волны только одного вида поляризации и относительно узкополосные.

При применении сферических линзовых антенн можно вести прием со спутников, которые создают значительную плотность потока мощности в точке приема. С развитием ретрансляции телевизионных программ через спутники, благодаря цифровому способу телевизионного вещания и повышенной ППМ в Западной Европе находят широкое применение для приема как плоские антенны, так и сферические линзовые.

Необходимо отметить, что антенны предназначаются для приема электромагнитных волн линейных поляризаций или круговых, что указывается в их техническом паспорте. Параболоидная антенна для приема электромагнитных волн линейных поляризаций может принимать электромагнитные волны круговых поляризаций, но с потерями до половины мощности, а также и наоборот. Для приема электромагнитных волн другого вида поляризации необходимо увеличивать размеры антенны или применять деполяризатор.