- •Isbn _____ Сулейменова з.Ш.

- •Предисловие

- •Различные приспособления и приборы для сбора наземных беспозвоночных

- •Особенности сбора некоторых групп насекомых и клещей

- •Сбор и воспитание гусениц чешуекрылых.

- •Сбор и выведение паразитических перепончатокрылых

- •Укладывание насекомых на ватные слои (матрасики)

- •Расправление насекомых

- •Сохранение материала в консервирующих жидкостях

- •Особенности консервации различных насекомых

- •Сохранение формы тела гусениц чешуекрылых и личинок жуков

- •Этикетирование коллекционного материала

- •Изготовление препаратов

- •Постоянные препараты

- •Временные препараты

- •Особенности приготовления препаратов различных насекомых и клещей

- •Изготовление энтомологических коробок и ящиков

- •Шкафы для хранения коллекций

- •Укрепление коробок с коллекциями на стене

- •Расположение и оформление материала в коллекциях

- •Вопросы:

- •Пересылка коллекционного энтомологического материала

- •Сбор материала

- •Предварительная обработка собранного материала

- •Консервирование материала в жидкостях

- •Систематизация и хранение коллекционного материала

- •Картотеки фитопатологических коллекций

- •Правила пользования фитопатологическими коллекциями

- •Организация экспозиций, включающих энтомологические и фитопатологические объекты

- •Условия хранения коллекций и предохранение их от вредителей

- •3Агуляев а. К. Моли и огневки — вредители зерна и продовольственных запасов. М.—-л., 1965.

Предварительная обработка собранного материала

Собранный и доставленный на стационар материал оценивают на пригодность для коллекционирования. В день сбора его тщательно просматривают, очищают от мусора, грязи, освобождают от поломанных, непригодных экземпляров и всего ненужного. После этого материал распределяют по группам в зависимости от способа дальнейшей.обработки (сушка под прессом, в песке, в пучках, комбинированная сушка, консервирование в жидкостях). Необходимо, чтобы каждый образец имел полевую временную этикетку. При невозможности сразу переработать собранный материал помещают в холодильник, холодный погреб, ледник. Если этого сделать нельзя, сборы, предназначенные для высушивания и заключенные в листы бумаги, группируют в не туго связанные пачки толщиной 8—12 см и закладывают в большие жестяные или иные плотно закрывающиеся воздухонепроницаемые коробки. Пачки смачивают спиртом, а коробки герметически закрывают или запаивают. Обработанные таким образом сборы способны сохраняться длительное время и легко высушиваются при извлечении из емкостей. Извлеченные образцы имеют повышенную хрупкость, поэтому прессовать их нужно осторожно.

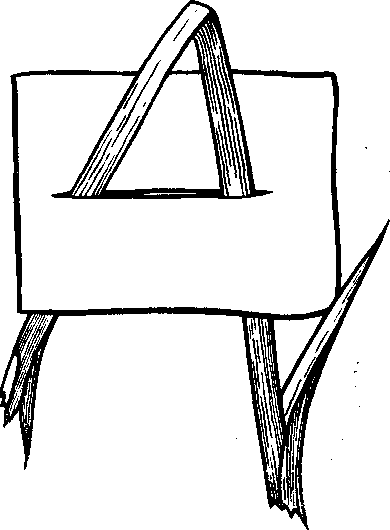

После того, как из сбора выделены необходимые материалы, приступают к их обработке. Для засушивания под прессом, в гербарных пресс-сетках образцы берутся в таком количестве, чтобы они полностью покрывали несколько гербарных листов (размер обычного гербарного листа — 42X28 см, крупного — 40X50 см). У длинных образцов, изогнутых зигзагообразно, для предотвращения распрямления в местах изгиба на стебель надевают бумажные бандажники (рис. 74), которые представляют собой полоски бумаги с прорезями посередине. По высыхании бандажники снимают.

Перед высушиванием пораженные деревянистые стебли, ветки, сучья, куски древесины с патологическими образованиями осторожно разламывают, разрезают, расщепляют или раскалывают на части длиной 10— 20 см, толщиной 2—3 см.

Поражения со слизистыми, студенистыми или другими патологическими образованиями вначале освобождают от сора, подсушивают без какой-либо обработки и после либо прессуют, либо помещают в коробочки. Цветковые паразиты, мелкие шляпочные грибы, трутовики берут вместе с частями растений, на которых они паразитируют. Перед засушиванием плодовых тел шляпочных грибов и трутовиков заполняют подробную этикетку.

Рис. 74. Закрепление бумажными бандажиками перегибов стебля і[по Леонтьеву, 1952]

ФОРМА ЭТИКЕТКИ (образец)

Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений МСХ РК Каз.НИИЗи КР).

Лаборатория фитопатологии.

Фитопатологическая коллекция.

Местонахождение и местообитание (древесная порода в лесу, виды кустарников, основные виды травянистых растений на лугах и т. д.)

2. Формы шляпки (колокольчатая, выпуклая, вогнутая и т. д.)14. Окраска спор в массе (по Бондарцеву)

10. Наличие или отсутствие влагалища в основании ножки

11. Мякоть гриба (мясистая, кожистая), ее окраска (по шкале Бондарцева) и изменение при изломе на воздухе

12. Млечный сок (если имеется), его окраска (по шкале Бон-дарцева), его изменение на воздухе, едкий или не едкий

13. Запах и вкус

15. Рост гриба (одиночный или группами, от одного основа- ния или нет)

16. |

Хозяйствоенное |

|

|

|

17. |

Местное название |

Гриба |

|

|

18. |

Дата сбора |

|

|

|

19. |

Собрал |

|

|

|

20. |

Определил |

|

|

|

При расправлении образцов необходимо следить за тем, чтобы отдельные органы не налегали друг на друга. Если этого избежать нельзя, между ними прокладывают кусочки бумаги или гигроскопической ваты. Окончательное расправление образцов с грубыми тканями следует делать после предварительного кратковременного прессования (3—4 часа) или в слегка завядшем состоянии. После этого расправленные образцы из «рубашек» не вынимают до полного высыхания.

Образцы с нежными тканями расправляют только в свежем состоянии без предварительной прессовки и затем до готовности их не трогают.

Если подвядшие образцы трудно расправить, их можно на 20—30 минут поставить в воду или прикрыть в тени смоченной тканью до восстановления тургора.

Чтобы пораженные ветви хвойных деревьев не теряли иглы, их следует на короткое время погрузить в крепкий спирт или обварить кипятком.

Перед прессованием при расправлении особое внимание необходимо обращать на пораженные органы. Перед закладыванием на сушку хрупкие, усохшие части растений, с трудом поддающиеся расправлению, целесообразно в течение 1—2 часов выдержать во влажной камере. Для этого в ящик, металлическую коробку или пакет из водонепроницаемой пленки кладут 1—2 листа мокрой бумаги или кусок увлажненной ткани. Над ними или на них на плотном листе помещают собранный материал, затем опять кладут смоченные листы или ткань, а на них-—размягчаемый объект и т. д. Образовавшуюся стопку закрывают крышкой, доской, клеенкой. Особенно осторожно следует обращаться с поражениями, у которых видимые признаки могут легко утратиться (налеты, паутинистость и т. п.). Если их нельзя поместить между листами бумаги, то их укладывают на просушивание в пакеты или небольшие коробки.

Толстые, сочные, мясистые стебли, корни, плоды, клубни, луковицы и т. д. можно поместить в консервирующую жидкость или разрезать на тонкие продольные и поперечные пластины и положить в бумагу для сушки. При необходимости из них частично удаляют ткань, а вместо нее помещают тампон из гигроскопической ваты. Чтобы образцы не прилипали к бумаге, сверху и снизу их прикрывают кусочками марли или полотна. Ягоды и мелкие пораженные плоды можно помещать между листочками восковой бумаги, а сухие семена и плоды — в небольшие конвертики.

Пораженные сочные ягоды смородины при засушивании не отделяют от веток. Фильтровальной бумагой ягоды тщательно изолируют от листьев и других частей растения, накалывают иглой. Крупные ягоды крыжовника разрезают пополам, частично вынимают из них сочную сердцевину, а образовавшуюся полость заполняют ватой. Срезы через центр пораженных сочных плодов семечковых, культур (яблони, груши и др.) производят так, чтобы было видно внутреннее строение. Пораженные сочные плоды косточковых культур, например сливы, можно частично осторожно выскабливать, а полость заполнять ватой; косточку высушивают.

Для ускорения высыхания в сочных органах в, ряде случаев делают надрезы, в которые вставляют часто сменяемые полоски фильтровальной бумаги.

Пораженные цветки перед сушкой тщательно расправляют; сочные и достаточно крупные слегка надрезают в продольном направлении. Внутрь цветка целесообразно поместить вкладыш из ваты, а под отгибы лепестков подложить валик из ваты и затем переложить их фильтровальной бумагой. Крупные цветки перед засушиванием отделяют от растения, помещают на ватный матрасик; толстая, мясистая часть их удаляется, а на ее место вкладывается гигроскопическая вата.

Пораженные сочные мясистые листья и луковичные растения перед засушиванием можно погружать в спирт или ошпаривать кипятком, затем их раскладывают на бумаге и отжимают. Просушивать такие образцы следует как можно быстрее, часто меняя прокладочные листы. Пораженные клубни картофеля перед препарированием и высушиванием можно немного поварить, чтобы они не покрывались слоем крахмала. При поверхностном поражении срезают и берут часть кожицы клубня. Пораженные плоды томата, баклажана препарируют недозрелыми, пока ткани не очень рыхлые.

Крупные, мясистые плодовые тела шляпочных грибов либо помещают в консервирующую жидкость, либо перед засушиванием обрабатывают по способу Герпелля. Для этого берут плотную бумагу хорошего качества и густо смазывают ее с одной стороны горячим раствором желатины (15—20 г желатины растворяют в стакане кипятка, добавляют 2—3 капли карболовой кислоты или полчайной ложки борной кислоты). Раствор наносят кисточкой возможно толстым и равномерным слоем на лист, углы которого закреплены кнопками. Намазанную бумагу высушивают и хранят в сухом месте, лучше под тяжестью, чтобы она не коробилась. Если нет желатины, можно воспользоваться агар-агаром или крахмальным клейстером, добавив указанное количество карболовой или борной кислоты.

Перед использованием подготовленный лист кладут на тонкий слой воды вверх стороной, покрытой клеящим раствором. Бумага напитывается водой, а клеящий слой становится липким. После этого тонким, острым ножом разрезают плодовое тело гриба вдоль, через центр шляпки и пенька. С одной половины делают два продольных, тонких среза. Их плотно прикладывают к проклеенной поверхности бумаги. Затем берут оставшиеся половинки плодового тела и выскабливают из них мякоть. Полученный таким образом тонкий слой с кожицей пенька и шляпки наклеивают на бумагу. Если кожица сдирается, то отделить ее от мякоти лучше без выскабливания. Толщина пластин не должна превышать 1—3 мм. Не следует ограничиваться одним плодовым телом. Лучше брать 2—3 экземпляра одного и того же вида, но на разных ступенях развития. Срезами с них заполняют весь лист. Подготовленные и наклеенные препараты покрывают куском мокрого тонкого полотна или промасленной бумагой, а сверху кладут пропускную или фильтровальную бумагу и высушивают.

Упрощенным способом обработки плодовых тел грибов для коллекций является высушивание тонких срезов с них без применения проклеенной бумаги (способ Гепингсона-Линдау). В этом случае срезы помещают между листами фильтровальной бумаги. Перед высушиванием целесообразно зарисовать плодовые тела шляпочных грибов, указав их цвет красками или карандашами. Если этого сделать нельзя, можно пользоваться шкалой А. С. Бондарцева {1954], отмечая в записях индекс соответствующего цвета шкалы.

Препараты одного вида гриба дополняют отпечатками спор. Чтобы их получить, у зрелого плодового тела отрезают шляпку вровень с ее краями. Спороносный (гимениальный) слой шляпки должен едва касаться бумаги. Через сутки опавшие споры дают на бумаге отпечаток. Под шляпку со светлым спороносным слоем лучше подкладывать черную бумагу, а с темным — светлую. В этом случае отпечаток становится более четким. Для получения отпечатка спор у грибов, не имеющих ясно выраженной шляпки, или со шляпкой, прикрепляющейся боком к субстрату, плодовые тела кладут без препарирования вниз спороносным (гимениальным) слоем.

Для закрепления отпечатка, который легко стирается, используют специальный лак (1 часть сандарака, 2 части мастики, 2 части канадского бальзама, 30 частей крепкого спирта), канадский бальзам со скипидаром (5 частей канадского бальзама, 25 частей скипидара) пли раствор канадского бальзама в таком же объеме ксилола, канифоль, шеллак, смолу хвойных деревьев (растворив ее предварительно спиртом) или камедь плодовых косточковых деревьев. На закрепляющий состав кладут бумагу стороной, противоположной той, на которой находится отпечаток или смазывают ее кисточкой. Когда бумага пропитается раствором, ее сушат. Через сутки отпечаток просохнет, и его нельзя будет стереть. Бумагу со споровым отпечатком впоследствии помещают в ту же «рубашку», в которой хранят срезы грибов.

Трутовики после сбора целесообразно разрезать на пластины толщиной 0,5—2 см и перед помещением под пресс вложить в бумагу. Впоследствии, складывая пластины вместе, можно воссоздать плодовое тело.

Для объемного засушивания в песке отбирают образцы, у которых необходимо максимально сохранить естественный внешний вид. Для этих целей пригодны свежие, не потерявшие тургор экземпляры с отчетливыми признаками поражения.

Для консервирования в жидкостях используют материал, не поддающийся сушке (целые, сочные, мясистые плоды, клубни, луковицы и т. д.), у которого частично сохранилась здоровая ткань и ясно выражены патологические признаки. Их тщательно очищают от сора, грязи, в необходимых случаях обмывают и слегка обсушивают на воздухе. Для консервирования непригодны смятые, раздавленные экземпляры. Для лучшего проникновения фиксирующих и консервирующих жидкостей внутрь в тканях делают несколько уколов тонкой иглой.

Вопросы:

1. Особенности пересылки коллекционного энтомологического материала

2. Принадлежности, необходимые для сбора материала

3. Особенности сбора материала при увядании

4. Особенности сбора материала при гнили

5. Особенности сбора материала при пятнистости, камедетечении, некроза, деформации, мумификации

6. Особенности сбора материала при изменении окраски, наростов, опухолей, галл

7. Особенности сбора материала при головне

8. Описание предварительной обработки собранного материала

9. Предварительная обработка плодовых тел грибов

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛА ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

И СОСТАВЛЕНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ

Засушивание

Общие условия сушки; продолжительность засушивания. Качество засушивания в значительной степени зависит от температурных условий, вентилируемости и периодичности замены отсыревших бумажных прокладок сухими. Температура свыше 40—50° при слабой проветриваемости вызывает «запаривание» (побурение тканей) или приводит к пересушиванию. Пересушенные образцы обычно быстро разрушаются из-за своей хрупкости. Излишне частая перекладка образцов может привести к их поломкам, разрушению, сморщиванию, редкая — к побурению и загниванию. И в том и в другом случае образцы становятся непригодными для коллекции. Засушивание можно считать законченным, если приподнятый с гербарного листа образец или его часть (стебель с листьями, цветок на цветоножке и т. д.) сохраняет стойкость, упругость, не клонится вниз. Если части образца вялы, легко сгибаются или если прикосновение губами к образцу вызывает ощущение холода и сырости, следует продолжать сушку. Вполне сухой образец, приложенный к губам, кажется теплым.

Сушка раскладыванием. При этом способе засушивания материал раскладывают на открытом воздухе (лучше в тени) в раскрытых бумажных пакетах на столах, досках, кусках фанеры, жести, брезента, клеенки, водонепроницаемой пленки и т. п. При засушивании необходимо как можно лучше изолировать образцы от почвы, а также предохранять от росы, дождя. На ночь их следует заносить в помещение или накрывать сверху водопрочным материалом. Первичная (черновая, полевая) этикетка должна все время находиться при образце. При высушивании таким способом можно пользоваться всевозможными обогревателями.

Сушить раскладыванием можно пораженные черенки, части стволов деревьев, крупные корни, твердые плодовые тела трутовиков, некоторые шляпочные грибы, жесткие толстые стебли, пораженные некоторыми болезнями семена, склероции грибов. Высушивать материал (особенно мелкий) лучше в открытых коробках. До монтирования гербария высохшие образцы хранят в плотных пакетах в коробках, ящиках, свертках из бумаги, полиэтиленовой пленки. Мелкие детали поражений помещают в небольшие пакеты (16X8 см). На них обязательно проставляют номер образца, к которому они относятся, либо снабжают этикеткой, аналогичной приложенной к основному образцу. Все это должно быть тщательно освобождено от насекомых-разрушителей при помощи фумигации, термической обработки, протравливания.

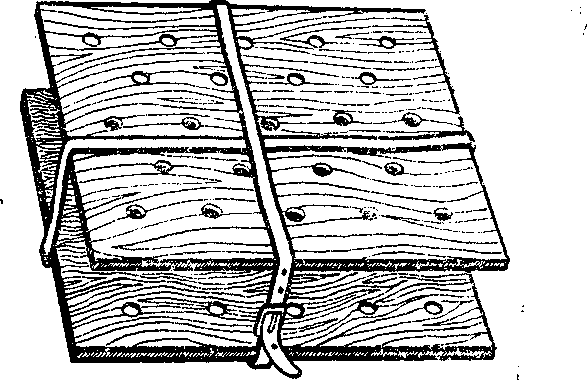

Засушивание под прессом (рис. 75). Для засушивания этим способом необходимо иметь достаточный запас бумаги, хорошо впитывающей влагу,— фильтровальной, газетной, непроклеенной оберточной. Бумага обрезается по формату, несколько большему гербарного листа (45X30 см, а для крупных объектов — 42X52 см). После обрезки бумага комплектуется в прокладочные тетради так, чтобы между двумя листами фильтровальной и непроклеенной оберточной находилось 3—5 листов газетной.

Разрезать и складывать бумагу можно так же, как и при изготовлении «рубашек». Подготовленные таким образом листы используют в качестве прокладок. Запас бумаги лучше хранить в специальных папках с затягивающимися ремешками, продетыми через прорези в боковых стенках папки. В папку помещают до 300 листов.

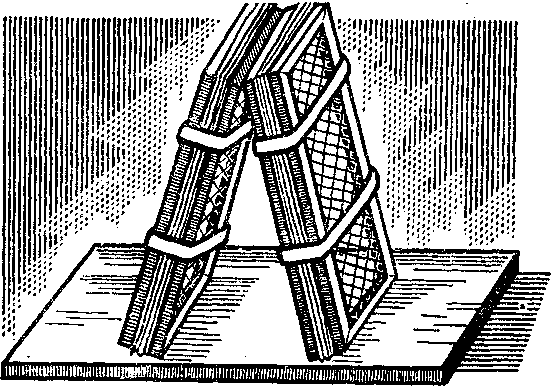

Рис. 75. Простейший пресс из листов фанеры для сушки пораженных растений (по Круберг Ю. пас бумаги лучше К. и Чефрановой 3. В., 1960)

Перед прессованием проверяют тщательность расправленное™ образцов. Образцы, подлежащие засушиванию под прессом, целесообразно разделить на две части. В первую выделить образцы с грубыми тканями, при высушивании которых применяется значительный груз (свыше 25 кг), во вторую — с нежными, поддающимися сушке при малых нагрузках.

Образцы поражений, вложенные в «рубашки» вместе с этикеткой, переслаивают прокладочными листами, тетрадями. Когда пачка достигнет толщины 10—15 см (но не более 30 см), сверху на нее помещают прокладку из бумаги и затем верхнюю крышку пресса. Поражения мелкие и средние, умеренно толстые с относительно сухими тканями достаточно ., проложить одной прокладочной тетрадью или 3—4 листами, крупные или сочные — большим числом прокладок. Утолщенными частями образцы располагают попеременно в разные стороны для того, чтобы образовалась пачка, одинаковая со всех сторон по толщине. Все это сверху придавливается грузом. В качестве груза используются кирпичи, плоские камни, куски металла и т. д. Излишне большой груз применять не следует: это может привести к сплющиванию и раздавливанию образцов, тогда как недостаточная нагрузка может стать причиной плохой расправленное™ материала, его сморщивания и деформации. Высыхание будет проходить быстрее, если в деревянных сдавливающих крышках пресса сделаны отверстия (25—30).

Вместо досок и груза можно воспользоваться винтовым горизонтальным прессом. Пресс состоит из стола или иной плоскости, на которой вертикально на расстоянии 45—52 см друг от друга укреплены два стержня с винтовой резьбой и барашковыми гайками на верхних концах. Между стержнями помещается пачка переложенных прокладками образцов. Сверху она накрывается крышкой — доской, имеющей отверстия, через которые проходят вертикальные стержни. Спрессовывание производится путем завинчивания барашковых гаек на стержнях.

При сушке под грузом или в горизонтальном стационарном прессе прокладки меняют через 3—5 часов. Во время перекладки материал просматривают и в необходимых случаях поправляют.

По мере высыхания образцов время между сменами прокладок увеличивается (до 1—2 раз в сутки). Высохшие образцы отбираются и помещаются на временное хранение в коробки. Во все время сушки образцы не вынимают из листов бумаги, в которые они были помещены после расправления.

Засушивание в пресс-сетках и гербарных рамках. При этом способе засушивания материал необходимо помещать в условия с хорошей вентиляцией и повышенной температурой. Для засушивания, как и в предыдущем случае, нужно иметь запас предварительно подготовленной бумаги, пресс-сетки или гер-барные рамки.

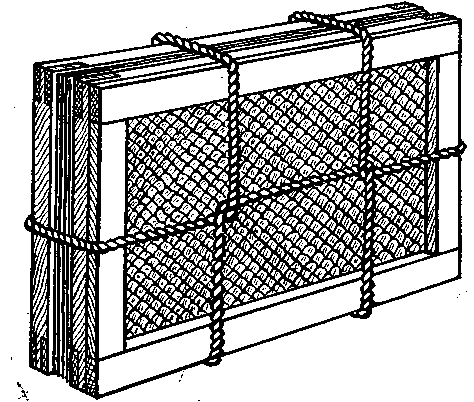

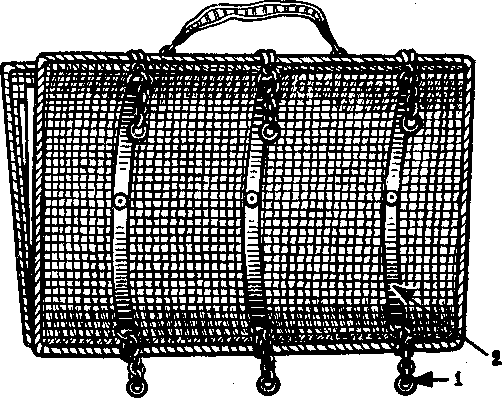

Железные пресс-сетки (рис. 76) состоят из двух рамок размером 45X30 см с укрепленной металлической сеткой или полосками железа

Рис. 76. Металлическая пресс-сетка со стальными пружинами-запорами: 1 — застежка; 2 — стальная пружина [по Леонтьеву Ф. С, 1952]

Рис. 77. Гербариая рамка и ее увязывание шпагатом [по Леонтьеву Ф. С, 1952]

На длинной их стороне примерно в 10 см от углов пропускаются прочные м ремни с пряжками, либо крепятся железные цепочки с застежками. Другой разновидностью является пресс-сетка со стальными пружинами, прикрепленными к одной из сторон. При заполнении сетки образцами пружины натягивают металлическими застежками и сдавливают материал.

Деревянные гербарные рамки (рис. 77) состоят из ,Д: двух рам, сделанных из твердого дерева, на которых '"' закреплена проволочная сетка. Лучше иметь гербарные рамки и пресс-сетки двух размеров: большого (52Х Х43 см) и обычного (45x30 см). При отсутствии проволочной сетки на гербарные рамки можно закрепить листы фанеры с отверстиями (25—30) небольшого диаметра (1 —1,5 см). В каждую пресс-сетку или гербарную рамку лучше помещать 10—15 (не более 30) «рубашек» с образцами, переслоенными прокладками.

При большом количестве образцов их просыхание идет медленно. После закладывания пачек в пресс-сетки и гербарные рамки последние туго стягиваются. Заполненные пресс-сетки и гербарные рамки размещают на солнце и ветре, а в сырую, дождливую погоду и на ночь — на печи, около отопительных батарей, над горячей плитой. Связанные пресс-сетки и гербарные рамки с образцами ставят на малое ребро под углом друг к другу (рис. 78) или подвешивают. Нельзя их класть на сырую землю. Следует избегать излишнего перегрева, так как это ведет к запариванию и побурению образцов.

При сушке на открытом воздухе прессы и рамки регулярно переворачивают, подставляя одну из широких сторон под солнце. В жаркую погоду сушку можно вести на чердаках.

Находящиеся в сетках и рамках образцы не реже двух раз в сутки перекладывают, а отсыревшие прокладки заменяют сухими. Образцы, от препарированные по способу Герпелля, Генингсона-Линдау, обваренные кипятком, обработанные специальными растворами,мясистые, с нежными тканями, перекладывают сухими листами чаще.

Рис. 78. Расстановка гербарных рамок при сушке собранного материала (по Белозор Н. И., 1976)

Если этого не делать, то образцы буреют, загнивают и становятся непригодными для гербария. Заменяется только прокладочная бумага, но не «рубашки» с вложенными образцами. Отсыревшие прокладочные листы и тетради просушивают и затем вновь используют по назначению. По мере подсыхания прокладочные листы меняют реже, а высохшие образцы отбирают и вместе с первичными этикетками сохраняют в папках или гербарных коробках. Готовый материал тщательно оберегают от сырости и повреждений.

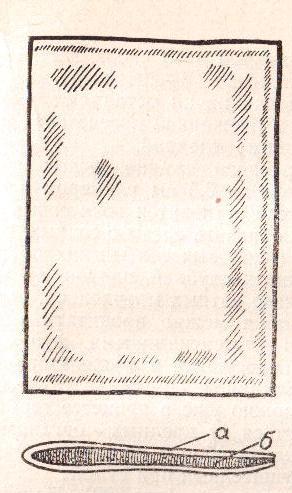

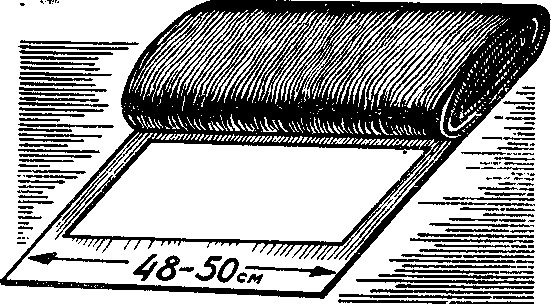

Засушивание в ватных слоях. Для засушивания в ватных слоях (способ Хорошкова) необходимы ватные (рис. 79) матрасики. Для их изготовления берут гигроскопическую вату, которую расстилают пластом толщиной в 1,5 см. Пласт разрезают на куски размером в гербарный лист (42X28 или 50X40 см). Куски заклеивают в фильтровальную, папиросную бумагу или заворачивают в марлю и простегивают редкими стежками.

Рис.79.Ватный

матрасик для засушивания пораженных

растений или их частей [по Леонтьеву

Ф.С.,1952] а-бумага, б-вата

Рис.79.Ватный

матрасик для засушивания пораженных

растений или их частей [по Леонтьеву

Ф.С.,1952] а-бумага, б-вата

Длительность проветривания до 8 часов, после чего пачки вновь прессуют в течение 8—20 часов. После двух-, трехкратной прессовки пачки оставляют на досыхание без прессования. При жаркой погоде срок проветривания короче, чем при прохладной.

Вместо ватных матрасиков можно использовать пласты поролона толщиной до 0,5 см размером в гербарный лист. В этом случае становится возможным засушивать липкие упругие образцы, срезы с сочных, нежных, мясистых объектов (плодовых тел мягких паразитических грибов, пораженных клубней, плодов, луковиц и т. д.). Поролон практичнее ватных матрасиков, долговечнее их. Пласты поролона можно пропитать дезинфицирующими составами (инсектицидными, фунгицидными), затем тщательно просушить и после этого использовать в качестве прокладок. Применяя такие протравленные прокладки, можно уже в процессе гербаризации частично освободиться от вредных организмов, уменьшить вероятность порчи сборов плесенью, бактериями, насекомыми-разрушителями при сушке.

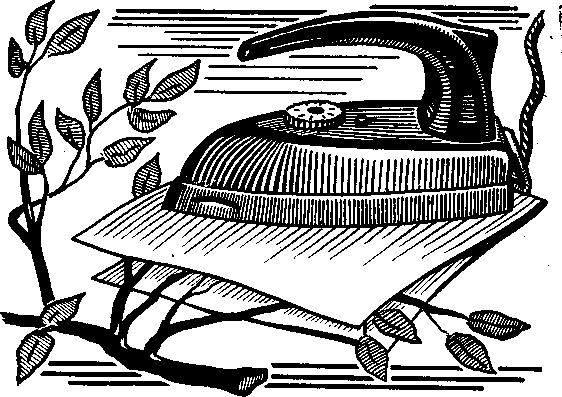

Сушка горячим утюгом (рис. 80). Подготовке

Рис 80. Сушка утюгом

Засушивание пораженных растений горячим утюгом зеленый образец аккуратно вкладывают в двойной лист фильтровальной или непроклеенной бумаги, укладывают на тонкий войлок либо слой фильтровальной или газетной бумаги, помещенный на стол, и осторожно проглаживают не слишком горячим утюгом. Отсыревшую бумагу заменяют сухой. Глажение и смену бумаги продолжают до полной готовности образца. При глажении следят за температурой утюга и контролируют результаты сушки, осторожно приподнимая бумагу. Излишне высокая температура может привести к короблению, подгоранию и побурению образца. При глажении древесных растений не следует касаться горячим утюгом черешков листьев и мест прикрепления их к ветке, так как это может привести к их опадению. После того как материал высушен, его следует в течение двух суток выдержать в гербарных рамках или пресс-сетках.

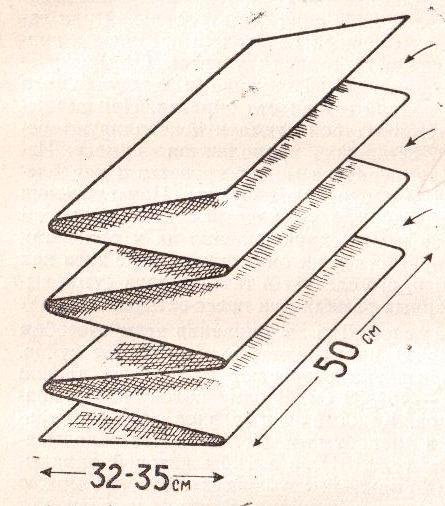

Рис.81. Укладка сукна «гармошкой» перед размещением в нем материала для засушивания [по Белозор Н.И., 1976]. Цифрами показаны размеры в сантиметрах.

Сушка в сукне. Для засушивания этим способом (способ Литвинова) применяют рыхлое, толстое сукно, которое предварительно разрезают на полосы длиной 2 м и шириной — 48—50 см. В одну полосу завертывают 6—7 образцов. Каждый из образцов предварительно вкладывают в лист бумаги. Полосу сукна складывают «гармошкой» (рис. 81), в изгибы которой вкладывают образцы в бумажных «рубашках». В сукно можно закладывать образцы и по-иному. В него заворачивают кусок картона размером с гербарный лист, сверху укладывают образец в «рубашке» и после каждого поворота сукна укладывают следующий образец (рис. 82). Затем сверток перевязывают крест-накрест шпагатом. Картон вкладывается для удобного и быстрого завертывания образцов в сукно. Несколько готовых свертков помещают в гербарные рамки или пресс-сетки и туго стягивают. Через 6—12—24 часа образцы вынимают из сукна, и сукно просушивают в течение 0,5—1 часа на открытом воздухе. Затем образцы вновь завертывают в сукно, и свертки вкладывают в гербарные рамки и пресс-сетки. В теплую, солнечную, ветреную погоду образцы при регулярном извлечении из материи высыхают за 3—5 дней. Во влажном, не проветренном сукне они портятся. Образцы в сукно можно запрессовывать поздно вечером, а утром, не разворачивая, освободить из-под пресса и разложить на прогреваемом, проветриваемом месте. Свертки через короткие промежутки времени следует поворачивать. Долго просушивать свертки без пресса нельзя, так как образцы могут сморщиться. Обезвоживать сукно таким способом лучше при досушивании образцов, когда невысохшими остались только отдельные их части. Если свертки кладутся на землю, под них необходимо помещать клеенку, водонепроницаемую ткань, пленку. Сушку в сукне удобно применять при продолжительных обследованиях и маршрутах.

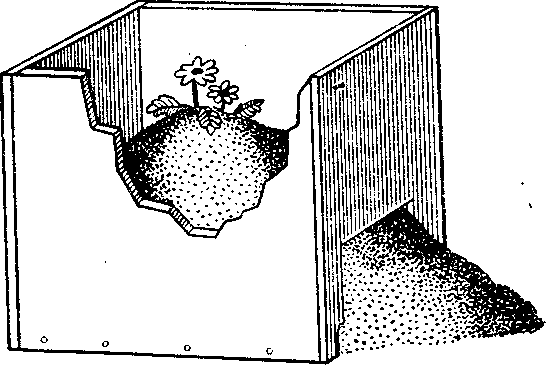

Засушивание в песке. Объемная сушка в песке применяется в том случае, если необходимо устранить недостатки плоского засушивания, сохранить у образца не только естественную расцветку, но и форму, дать наиболее полное представление об объекте. Данный способ особенно приемлем для демонстрационных целей.

При засушивании этим способом необходимо, чтобы материал был собран в сухое время, а песок-—мелким, сухим, промытым и просеянным. Подготовленный песок хранят в закрытых емкостях (лучше в бутылях, полиэтиленовых мешках, бочках, бумажных мешках, плотных ящиках и т. п.). Засушивание ведут в коробках, ящиках (рис. 83),

Рис. 82. Сушка в сукне (по Леонтьеву Ф. С, 1952)

Рис. 83. Объемное засушивание в песке (по Леонтьеву Ф. С, 1952)

величину которых сообразуют с размерами и формой образца. Необходимо, чтобы в ту или иную емкость свободно входил образец и как можно меньше оставалось свободного под песок места. Чем меньший слой песка окружает образец, тем он быстрее и лучше сохнет.

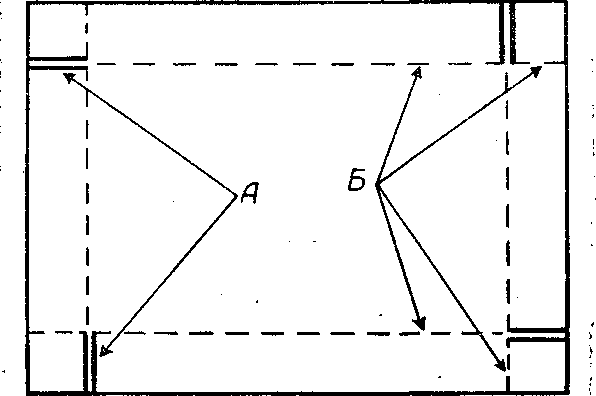

Коробки для засушивания (рис. 84) можно делать образца в горизонтальном положении применяются специальные подставочки из картона (рис. 85), которые ставятся на предварительно насыпанный слой песка толщиной 1,0—1,5 см.

Рис. 84. Схема изготовления картонной коробки для объемного засушивания в песке: А — линии разреза; Б — линии сгиба (по Мамонтовой 3. А., 1965)

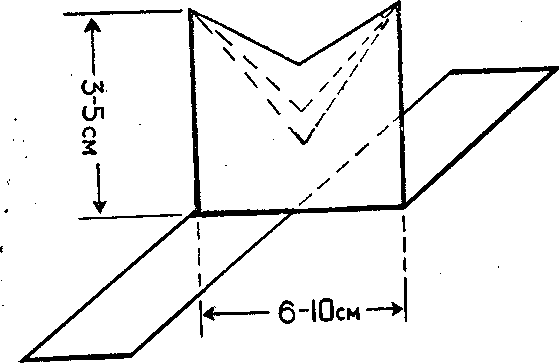

Рис. 85. Картонная подпорка для закрепления пораженных растений или их частей при засушивании в песке (по Мамонтовой 3. А., 1965)

из нетолстого картона. Углы коробки крепятся так, чтобы после высыхания образца их можно было легко разъединить и ссыпать песок. Ящики должны иметь приспособления для высыпания песка в виде выдвижных боковин или небольших отверстий в стенках, закрываемых заслонками.

В одну коробку или ящик много образцов помещать не следует. Перед высушиванием образец неподвижно закрепляют в коробке или ящике в вертикальном или горизонтальном положении, предварительно придав ему естественную форму. В вертикальном положении он крепится гвоздями, проволокой и т. п. Для укрепления После того как образец закреплен, его засыпают песком. Делают это осторожно так, чтобы песок не отгибал, не мял образец и равномерно заполнял весь объем ящика или коробки, лучше через сито, укрепленное на верхней части коробки или ящика. Перед засыпанием песок следует нагреть, но он не должен быть очень горячим.

К нагретому песку можно прибавить стеарин (10 г на 1 кг песка). Добавление стеарина производят при беспрерывном помешивании песка. После того как засыпка закончена, образцы помещают в сухое, теплое место — печь, термостат, чердак, где они находятся до полного высыхания. Лучше всего сушка проходит при температурах до 40—50°. Во время засушивания образец нельзя обнажать и передвигать. Обычно высыхание при строгом соблюдении режима сушки длится двое-трое суток, но у более массивных может продолжаться и дольше. О готовности объекта лучше всего судить по аналогичному контрольному образцу. Наиболее удачное засушивание получается при быстрой сушке в тонком слое песка. Высохший образец аккуратно высвобождают из песка, для чего последний удаляют небольшими порциями, начиная с краев коробки или ящика. В ящиках с выдвижными боковинами или закрывающимися отверстиями песок постепенно ссыпают, приподнимая стенки или приоткрывая отверстия. Если сушка велась в специально изготовленных картонных коробках, углы их разъединяют и дают песку медленно стечь.

Освобожденный образец прочно укрепляют в подставке в естественном для него положении, тщательно опрыскивают 5%-ным раствором высококачественного парафина в скипидаре и помещают под стеклянный колпак. Нижнюю часть колпака заделывают воском, чтобы предохранить образец от пыли, насекомых. Хранят образцы в шкафах или под разжигающимися шторками, чтобы на них не падал прямой яркий свет. Засушенные в песке экспонаты выразительны, но гигроскопичны и при повышенной влажности быстро теряют упругость.

Песок можно использовать вместо бумажных и иных прокладок при изготовлении плоских гербарных образцов. Для этого образец, находящийся в «рубашке», укладывают на ровный слой мелкого горячего просеянного песка и сверху засыпают тонким слоем песка. Затем располагают второй образец в «рубашке», который также покрывают слоем песка, п т. д. Песчаные прослойки до полного высыхания образцов несколько раз меняют.

Сушка в пучках. Пораженные растения укладывают небольшими снопиками, одноименными частями в одну сторону. Пучки или снопики не туго связывают и подвешивают в сухих, теплых, вентилируемых помещениях. Этим способом засушиваются не сочные, с грубы- И ми пораженными тканями образцы (например, ветви .' хвойных растений, злаки).

Комбинированное засушивание. Образец предварительно просматривают, определяют, какую его : часть следует сушить тем или иным способом (под прессом, в песке, в ватных слоях и т. п.), затем разделяют,сушат. Высохшие части собирают в единое целое при помощи клея, тонкой проволоки, липкой ленты, ниток и т. п.