- •2. Обзор литературы

- •2.1. Блок-сополимеры этиленоксида и пропиленоксида

- •Фосфатидилхолин

- •1ДК (набор кислот по отношению к основанию 1)

- •3. Постановка задачи

- •4.2. Методы

- •5. Результаты и их обсуждение

- •5.1.1. Изучение солюбилизующей способности мицелл плюроника р85 и Вгу 35 с помощью флуоресцентной спектроскопии

- •Перилен Нафтохинон

- •0 10 20 30 40 (СБридж35-ккм)-1,%-1

- •5.2. Влияние плюроника на транспорт низкомолекулярных соединений через модельные липидные мембраны

- •5.2.2. Влияние плюроника на мембранный транспорт соединений, не обладающих собственной флуоресценцией

- •Гидроксигиппуровая кислота (нна)

- •200 НМ грамицидина а 5 мкМ валиномицина

- •6. Выводы

(а)

д-

90

I

|60

X

н

о

30

• •

▼

О

1 2 3 .4 (СБридж

35-ККМ)

, %-1

0 10 20 30 40 (СБридж35-ккм)-1,%-1

![]()

! "" 0 |

2 4 6 |

|

СБридж 35-ККМ, % |

О |

|

_Ю 0.88 |

(б) РОХ |

|

▼▼ ▼ ▼ т ▼ |

0.84 |

w |

|

# |

0.80 |

|

|

* |

0.76 |

▼ |

|

0 5 10 15 |

СБридж 35-ККМ,

%

(в)

Р

■ 1

О

75 150 225 -

(СР85-ККМ)"1,

%-1

0.25

0.20

0.15

0.10

I

ГОкхЮ

2 3 СР85-ККМ,

%

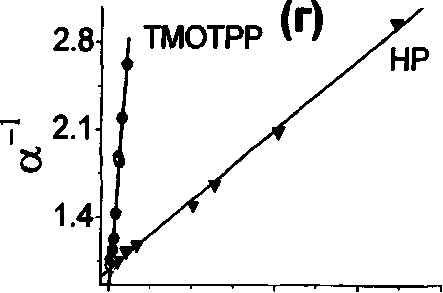

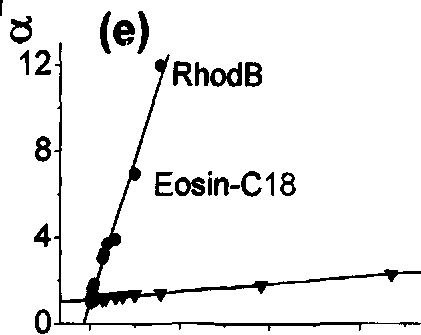

Рис. 10. Зависимость интенсивности флуоресценции (а), отношения флуоресцентных пиков (б) и анизотропии флуоресценции (в) отдельных соединений (указаны на графиках) от концентрации ПАВ. На графиках (г)-(е) показана линеаризация этих зависимостей в двойных обратных координатах в соответствии с уравнением (42).

Значения коэффициентов распределения соединений, определенные

различными методами, хорошо согласуются друг с другом. Так, логарифм

коэффициента распределения доксорубицина между водой и мицеллами плюроника

Р85, определенный по отношению пиков интенсивности флуоресценции был равен

1.49±0.22, по анизотропии флуоресценции 1.62±0.24, а по литературным данным

(кинетика диализа) - 1.17±0.18 [72]. Схожесть результатов, полученных различными

7

7

методами, была также подтверждена для перилена, 5,10,15,20-тетракис (4- нитрофенил) порфирина, 4\5'-дийодфлуоресцеина и эозин карбамотиоевой О- кислоты (Таблица 4). Таким образом, это указывает на корректность использованных методов, базирующихся на чувствительности флуоресцентных характеристик солюбилизуемых соединений к свойствам их микроокружения. Коэффициенты распределения исследуемых соединений представлены в таблице 4:

|

Таблица 4 Коэффициенты распределения соединений. Индексы соответствуют методу определения коэффициента распределения. № |

СОЕДИНЕНИЕ |

lgP±AlgP (Метод) |

|

|

(сокращенное название) |

Р85-вода |

Brij-вода |

|

Ароматические углеводороды и |

их производные |

|

1 |

1,6-Дифенилгексатриен-1,3,5 (DPH) |

|

3.45±0.17(a) |

2 |

Нафталин (Napht) |

2.51±0.22(а) |

3.06±0.26(б) |

3 |

Антрацен (Antr) |

2.46±0.28(а) |

|

4 |

Бенз[а]антрацен (BenzAntr) |

3.43±0.31(а) |

|

5 |

Пирен (Руг) |

3.40±0.24(д) |

|

6 |

Перилен (Per) |

3.31±0.29(а) 3.58±0.24(г) |

|

7 |

Фенол (Phe-OH) |

1.97±0.17(г) |

|

8 |

1,4-Гидрохинон( 1,4-Phe-O) |

1.64±0.18(a) |

|

9 |

1,4-Нафтохинон( 1,4-Napht-O) |

1.43±0.11(a) |

|

10 |

1 -Нафтол( 1 -Napht-OH) |

3.24±0.28(а) |

3.05±0.26(а) |

11 |

2-Нафтол(2-ЫарЫ-ОН) |

3.24±0.26(а) |

|

12 |

1,3-Дигидроксинафталин( 1,3-Napht-OH) |

2.19±0.23(а) |

|

13 |

2,3-Дигидроксинафталин(2,3-КарМ-ОН) |

0.50±0.05(а) |

|

14 |

1,5-Дигидроксинафталин( 1,5-КарМ-ОН) |

2.34±0.25(а) |

2.78±0.22(а) |

15 |

2,7-Дигидроксинафталин (2,7-№рЫ:-ОН) |

2.34±0.22(а) |

2.64±0.18(а) |

16 |

4-Хлор-1-нафтол (С1-парЫ;-ОН) |

3.39±0.22(а) |

|

Ксантеновые красители и их производные |

|||

17 |

Флуоресцеин (Б) |

1.68±0.14(а) |

2.15±0.22(а) |

18 |

4',5'-Дийодфлуоресцеин (1Б) |

2.23±0.23(а) |

2.71±0.21(а) 2.47±0.17(в) |

19 |

5(6)-Карбоксифлуоресцеин (СБ) |

|

2.01±0.30(а) |

20 |

Эозин карбамотиоевая О-кислота (Еозт) |

3.55±0.24(в) |

3.34±0.30(а) 3.74±0.26(в) |

21 |

М-Эозин-К-пропилтиомочевина (Еовт-СЗ) |

4.31±0.35(в) |

4.29±0.34(в) |

22 |

]Ч-Эозин-М'-октилтиомочевина (Еовт-Св) |

4.39±0.46(в) |

4.34±0.45(в) |

23 |

И-Эозин-К'-децилтиомочевина (Еовт-С 10) |

4.61±0.39(в) |

4.87±0.43(в) |

24 |

М-Эозин-К-додецилтиомочевина (Еозт-С 12) |

4.70±0.31(в) |

4.60±0.40(в) |

25 |

К-Эозин-Ы'-октадецилтиомочевина (Еовт-С 18) |

4.37±0.36(в) |

4.87±0.33(в) |

26 |

Родамин В карбамотиоевая О-кислота (ЮкхЮ) |

2.80±0.22(в) |

3.69±0.34(а) |

Антрациклиновые антибиотики |

|||

27 |

Доксорубицин (БОХ) |

1.49±0.13(б) 1.62±0.16(в) 1.17±0.12(г) |

2.33±0.16(б) 2.29±0.13(в) |

28 |

Даунорубицин (БЫМ) |

2.10±0.12(б) |

|

Порфирины |

|||

29 |

.мезо-Тетрафенилпорфирин (ТРР) |

5.78±0.57(а) |

4.21±0.43(а) |

30 |

5,10,15,20-Тетракис (4-аминофенил) порфирин |

4.05±0.41(а) |

4.71±0.41(а) |

(TPP-NH2) |

|||

31 |

5,10,15,20-Тетракис (З-сульфо-4-метоксифенил) порфирин (ТРР-м-803Н,0-0СН3) |

2.07±0.21(а) |

2.96±0.24(а) |

32 |

5,10,15,20-Тетракис (4-метоксифенил) порфирин (ТРР-ОСНз) |

2.20±0.13(а) |

2.16±0.12(а) |

33 |

5,10,15,20-Тетракис (4-нитрофенил) порфирин (ТРР-Ж)2) |

1.78±0.17(а) 1.76±0.26(в) |

1.97±0.19(а) |

34 |

Гематопорфирин IX, тетраметиловый эфир (НР) |

5.74±0.56(в) |

3.36±0.30(а) |

35 |

Протопорфирин IX, диэтиловый эфир (РР) |

2.65±0.20(а) |

2.50±0.17(а) |

36 |

Копропорфирин III, тетраметиловый эфир (СР) |

2.42±0.16(а) |

2.22±0.23(а) |

Соединения, не вошедшие ни в одну из групп |

|||

31 |

Акридин (Асг) |

1.70±0.16(а) |

3.09±0.26(а) |

38 |

М-Ацетил-Ь-тирозин, этиловый эфир (АсТуг) |

1.79±0.17(а) |

|

39 |

Рибофлавин (Ribo) |

1.69±0.15(а) |

3.07±0.26(в) |

Видно, коэффициенты распределения исследованных веществ различаются по величине почти на 7 порядков, т.е. очевидно, что химическая структура солюбилиуемого соединения определяет его взаимодействие с мицеллами ПАВ. Тогда, воспользовавшись набором полученных коэффициентов распределения можно попытаться выявить структурные факторы и молекулярные силы, способствующие солюбилизации низкомолекулярных соединений в мицеллах. При этом сопоставление закономерностей, полученных для различных ПАВ, может также дать информацию о значении структурных особенностей самого мицеллообразующего ПАВ для его солюбилизующей способности. Для этих целей мы использовали подход, основанный на описанном в обзоре литературы методе линейности свободных энергий.

5.1.2. Определение вкладов различных межмолекулярных сил в солюбилизацию низкомолекулярных соединений в мицеллах плюроника Р85 и бл)' 35 с помощью

метода ЛСЭ

Метод линейности свободных энергий (ЛСЭ) является мощным инструментом для определения вкладов взаимодействий различного типа в сложные процессы. Однако корректное применение этого подхода, главным образом, определяется выбором дескрипторов, соответствующих элементарным силам, существенным для данного процесса. В обзоре литературы приводятся критерии подбора дескрипторов для построения корреляционных уравнений. В нашей работе мы использовали описанную выше методологию подбора дескрипторов для описания процессов солюбилизации соединений в мицеллах плюроника Р85 и Вгу-35.

Для описания процессов связанных с сольватацией соединений обычно используются параметры, учитывающие гидрофобные взаимодействия, водородные связи, дипольные взаимодействия и когезионную энергию растворителя. Поэтому для описания солюбилизации в мицеллах исследованных нами ПАВ мы рассмотрели применимость 11 дескрипторов описывающих эти типы взаимодействий. В таблице. 5 показаны значения коэффициентов линейной однопараметрической корреляции рассчитанных нами дескрипторов с экспериментальными величинами \gPp85Zeoda и \%Рвгу 35/вода• Оказалось, что параметр 1%Рош/в обнаруживает наилучшую корреляцию с обоими коэффициентами распределения, хотя соответствующие коэффициенты корреляции существенно отличаются от 1 (0.73 - для плюроника Р85 и 0.53 - для Вгу 35). Близкие по величине коэффициенты корреляции наблюдались также с площадью гидрофобной поверхности веществ (Я =0.71 и 0.52, соответственно). Несколько меньшие, но также значимые коэффициенты однопараметрической корреляции обнаруживают коэффициент распределения между газовой фазой и гексадеканом Ь и макговановкий объем V. Все остальные исследованные нами дескрипторы давали чрезвычайно низкие значения коэффициентов однопараметрической корреляции с экспериментальными значениями коэффициентов распределения.

Таблица. 5.

Коэффициенты корреляции (Л) однопараметрических линейных уравнений, связывающих экспериментальные коэффициенты распределения исследованных

веществ и их рассчитанные молекулярные дескрипторы.

|

^окг/в |

Ь |

ТР8А/40 |

8гфб |

V |

Б |

Е |

А |

В |

пА |

пВ |

1§Рр85/в |

0.73 |

0.50 |

0.06 |

0.71 |

0.51 |

0.37 |

0.55 |

0.01 |

0.13 |

0.13 |

0.02 |

1§Рвгц/в |

0.53 |

0.43 |

0.01 |

0.52 |

0.37 |

0.23 |

0.41 |

0.25 |

0.19 |

0.37 |

0.13 |

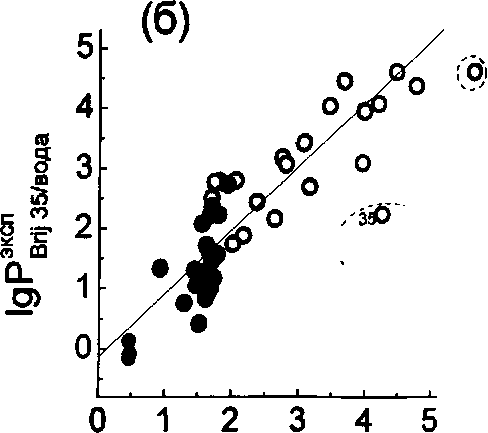

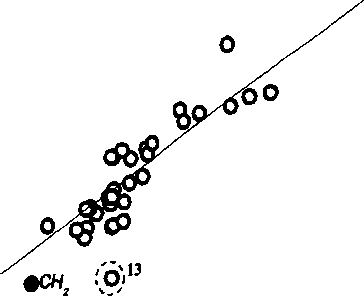

Известно, что гидрофобные взаимодействия являются основной движущей силой солюбилизации в мицеллах. На рис. 11 показана однопараметрическая корреляция между 8гфб и коэффициентами распределения исследованных соединений в системе мицеллы плюроника Р85/вода. Аналогичная закономерность наблюдалась при использовании другого параметра, учитывающего гидрофобность - 1 ёРокт/в (данные не показаны). Видно, что закономерный рост коэффициентов распределения мицеллы/вода с ростом величины наблюдался только в рядах структурно сходных соединений, например, ароматических углеводородов и алкильных производных эозина (рис. 11, черные точки). В то же время соединения групп нафтолов и фенолов, ксантеновых красителей и порфиринов этой закономерности не подчиняются (рис. 11, белые точки).

Коэффициенты распределения 1-й 2-нафтола в системе мицеллы плюроника Р85/вода в 5 раз выше коэффициента распределения нафталина (см. таблица 4), хотя эти соединения характеризуются довольно близкими значениями параметра Бф. 4-

хлор-1-нафтол солюбилизуется в мицеллах гораздо эффективнее акридина, хотя

2 '

характеризуется меньше площадью гидрофобной поверхности (8Гфб=3.09 нм и 3.52 нм2; соответственно). Эозин карбамотиоевая кислота характеризуется в 5 раз

о

4 8 12 2

Эгфб, НМ

Рис. 11. Взаимосвязь между площадью гидрофобной поверхности солюбилизуемых соединений и их коэффициентом распределения между мицеллами плюроника Р85 и водой. Цифры на графике соответствуют номерам соединений в таблице 4. Черные точки соответствуют углеводородам и алифатическим производным эозина. Белые точки соответствуют соединениям других групп.

более высоким коэффициентом распределения, чем родамин В карбамотиоевая кислота, хотя площади гидрофобной поверхности этих соединений близки (6.33 и 6.95, соответственно). 1,3-, 1,5-и 2,7-дигидроксинафталины солюбилизуются в мицеллах почти в 4 раза лучше, чем флуоресцеин, хотя площадь гидрофобной поверхности у них почти в 1.5 раза меньше.

Интересно, что аналогичные закономерности для солюбилизации в мицеллах Вгу 35 не наблюдались: пары нафталин и 2-нафтол, родамин и эозин карбамотиоевые кислоты характеризовались одинаковыми коэффициентами распределения, а разница между коэффициентами распределения дигидроксинафталинов и флуоресцеина была значительно меньше, чем случае солюбилизации в мицеллах плюроника (см. таблицу 4).

Таким образом, гидрофобность соединения, учитываемая площадью его гидрофобной поверхности, не является единственным фактором, обусловливающим солюбилизацию в мицеллах плюроника. Мы предположили, что, помимо гидрофобности, существенный вклад в солюбилизацию могут вносить взаимодействия между гетероатомами солюбилизуемых веществ и цепью полимера. Поэтому для построения корреляционных уравнений, помимо Бф надо учитывать дескрипторы, отвечающие взаимодействиям между полярными группами. При этомдолжно выполняться условие независимости, т.е. эти дескрипторы не должны нести информацию о гидрофобности вещества и должны быть взаимно независимы.

Для того чтобы исследовать взаимную зависимость дескрипторов мы рассчитали коэффициенты парной корреляции между ними (таблица 6). Оказалось, что объем V, поляризуемость избыточная мольная рефракция Е и площадь гидрофобной поверхности Бф сильно закоррелированы друг с другом. Поэтому мы сочли невозможным использовать более одного из этих параметров в корреляционных уравнениях. Коэффициент распределения между газовой фазой и гексадеканом Ь обнаруживает значительную корреляцию со всеми остальными дескрипторами, за исключением А. Вследствие этого мы не использовали его в дальнейшем при построении многопараметрических корреляций.

Таблица

6.

Коэффициенты

парной корреляции между исследованными

в работе дескрипторами |

Ь |

ТР8А/40 |

$гфб |

V |

8 |

Е |

А |

В |

пА |

пВ |

||||||||||||||

^ёРокт/в |

0.49 |

0.09 |

0.63 |

0.48 |

0.33 |

0.49 |

0.07 |

0.11 |

0.08 |

0.06 |

||||||||||||||

ь |

|

0.87 |

0.94 |

0.98 |

0.97 |

0.97 |

0.46 |

0.88 |

0.76 |

0.86 |

||||||||||||||

ТР8А/40 |

|

0.74 |

0.85 |

0.92 |

0.81 |

0.60 |

0.94 |

0.82 |

0.98 |

|||||||||||||||

$гфб |

|

0.96 |

0.87 |

0.87 |

0.31 |

0.76 |

0.63 |

0.74 |

||||||||||||||||

V |

|

0.96 |

0.93 |

0.37 |

0.86 |

0.71 |

0.86 |

|||||||||||||||||

|

|

0.96 |

0.46 |

0.88 |

0.76 |

0.91 |

||||||||||||||||||

Е |

|

0.42 |

0.80 |

0.73 |

0.79 |

|||||||||||||||||||

А |

|

0.64 |

0.76 |

0.51 |

||||||||||||||||||||

В |

|

0.51 |

0.93 |

|||||||||||||||||||||

пА |

|

0.76 |

||||||||||||||||||||||

Несмотря на то, что коэффициент взаимной корреляция между Бф и 1 ёРокт/в составляет лишь 0.63, мы сочли нецелесообразным использовать оба эти дескриптора в одном уравнении, поскольку предполагается, что эти параметры в основном учитывают один и тот же тип взаимодействий - гидрофобные силы. То же относится и к парам параметров А и пА, а также - к В и пВ, которые учитывают водородные связи. Поэтому при построении корреляционных уравнений использовался только один из этих дескрипторов.

Параметры А незначительно коррелирует с Эф (11=0.31), в то время как параметры В и пВ обнаруживают более значительную корреляцию с 5гф6 (11=0.76 и 0.74). Можно предположить, что эта взаимная зависимость $гф6 и протоноакцепторной способности объясняется тем, что в исследованном ряду соединений средняя доля гетероатомов, проявляющих способность к образованию водородных связей, почти одинакова. И при этом их количество увеличивается параллельно с ростом размера молекулы, а значит, зависит от объема молекулы (коэффициент корреляции между ¥и В равен 0.86) и При этом лишь небольшая часть этих функциональных групп проявляет значительную протонодонорную способность, которая в исследованном наборе соединений не зависит от размеров молекулы. Поэтому параметр А практически не зависит от

Многопараметрические корреляции между \£РМщеллы/вода и линейной комбинацией различных дескрипторов, отвечающих гидрофобности исследуемых соединений, их полярности и объему мы искали в виде:

^мицеллы I вода ~С0 + X , (37)

г

где Со - это свободный член, г,- - коэффициенты линейного уравнения, показывающие вклады данного типа взаимодействий в сложный процесс, а - молекулярные дескрипторы веществ. Надежность корреляции определяется соотношением между количеством исследованных соединений и количеством дескрипторов, использованных при построении корреляции. Обычно считается, что это соотношение должно превышать, по крайней мере, 5-6. В настоящей работе мы исследовали 2 и 3-параметрические корреляции, используя для их построения данные по 32 соединениям, т.е соотношение количества веществ и дескрипторов составляло 8:1.

Оказалось, что двухпараметрическая корреляция с использованием \%Рокт/в и ТРБА/40 описывает солюбилизацию в мицеллах плюроника с коэффициентом корреляции около 0.8 при достаточно высоком (24) значении критерия Фишера (уравнение (38)). При этом оказалось, что как гидрофобность соединения, так и площадь его полярной поверхности вносят положительные вклады в наблюдаемый в эксперименте коэффициент распределения.

85

1ёРр85/вода=( 1.53±0.27)+(0.27±0.04)-lgPOKr/B +(0.18±0.07)TPSA/40 (38)

N=32, R=0.795, F=24 В то же время не очень высокое значение коэффициента корреляции указывают на то, что использованный набор дескрипторов не позволяет описать весь ансамбль межмолекулярных взаимодействий, принимающих участие в солюбилизации соединений в мицеллах плюроников. Относительно высокое значение свободного члена в этом уравнении свидетельствует о большом вкладе факторов, вообще не учитываемых использованным набором дескрипторов.

Включение объема в данное уравнение существенно увеличило коэффициент корреляции до 0.87 (уравнение (39)). При этом оказалось, что объем соединения способствует его солюбилизации в мицеллах, его гидрофобнодть (lgP0Km/e) вносит вдвое меньший вклад, а вклад площади гидрофильной поверхности даже изменил знак, т.е. стал отрицательным. Однако величина свободного члена при этом почти не изменилась.

№s5/«>aa=(1.41±0.22)+(0.12±0.05)-lgPWe+(0.68±0.18)- Г-(0.38+0. Щ-TPSAW (39)

N=32, R=0.872, F=29

Все три дескриптора, использованные в этом уравнении являются

комплексными, т.е. зависят от многих типов межмолекулярных взаимодействий.

Действительно, lg/>We зависит не только от способности соединения к образованию

гидрофобных взаимодействий с мицеллами, но также зависит от количества

гидрофильных групп в соединении, которые вносят отрицательный вклад в

значение этого параметра [194]. Параметр TPSA/40 определяется суммарной

площадью, занимаемой протонодонорными и протоноакцепторными группами на

поверхности молекулы, а также связан со способностью вещества к диполь-

дипольным взаимодействиям. Наконец, суммарный объем солюбилизуемого 1

вещества в использованном ряду соединений связан с гидрофобностыо соединения,

поскольку именно варьирование размеров неполярных фрагментов молекулы

определяет в основном изменение ее объема. Все эти соображения указывают на то,

что данное корреляционное уравнение не может быть использовано для

исследования природы сил, существенных для солюбилизации соединений в

мицеллах плюроников.

Аналогичной критике может быть подвергнута и корреляция с участием 1 gP0Km/e

в которой параметр TPSA/40 заменяется на комбинацию протонодонорной (А) и

86

протоноакцепторной (В) способностей соединения (уравнение (40)), а также корреляция, в которой протонодонорная и протоноакцепторная способность используютя совместно с объемом (уравнение (41)):

№55/даа«К0.97±0.28)+(0.59±0.29)^+(037±0Л2)-5+(0.35±0.04)-1вР<,км/в (40)

N=32,11=0.85, Р=23 №р85/водаН\ .53±0.26)+(0.51±0.28Ы-(1.30±0.22) 5+( 1.08+0.13)- V (41)

N=32,11=0.845, Р=22 Несмотря на вполне удовлетворительные коэффициенты корреляции, данные зависимости не могут использоваться для физико-химической интерпретации сил, принимающих участие в процессе солюбилизции, вследствие комплексности использованных в этих уравнениях дескрипторов. Помимо этого, обращает на себя внимание и высокое значение свободного члена, в этих уравнениях, свидетельствующее о наличии факторов, неучтенных при построении модели.

Использование площади гидрофобной поверхности Бф в качестве меры способности вещества к образованию гидрофобных взаимодействий дала наилучшие результаты. Оказалось, что при этом коэффициент корреляции увеличивается, а значение свободного члена уменьшается почти в 10 раз по сравнению с четырьмя приведенными выше корреляционными уравнениями (уравнения (38)-(41)). При этом значение критерия Фишера в этом уравнении возрастает почти вдвое, что указывает на большую надежность данной модели.

1^ш/воао=(0.15±0.05)+(0.38±0.11)^-(1.24±0.19)Л+(0.82±0.08)^б (42)

N=32,11=0.903, Б=39 Можно полагать, что, в отличие от других дескрипторов, описывающих способность вещества к образованию гидрофобных взаимодействий, параметр 5гфб не зависит от наличия в молекуле полярных групп и ее дипольного момента. Поэтому этот дескриптор хорошо сочетается в одном корреляционном уравнении с параметрами, учитывающими протоноакцепторную и протонодонорную способность соединений. В пользу его использования говорит также и его ясный физический смысл: согласно известной статистико-термодинамической теории ^тейу и 8сЬега§а, способность вещества к образованию гидрофобных взаимодействий определяется площадью контакта его гидрофобных радикалов с водой [188], а следовательно, площадь гидрофобной поверхности соединени

я

является именно тем фактором, который наиболее полно учитывает его способность к участию в гидрофобных взаимодействиях.

Использование этого же набора дескрипторов для описания солюбилизации в мицеллах лаурилового эфира полиэтиленоксида (Вгу 35) привело к уравнению (43) с коэффициентом корреляции практически таким же, как и в уравнении (42) для плюроника Р85. При этом значение критерия Фишера получившейся корреляции было даже выше, чем в уравнении (42):

1^М^/воа«==(0.43±0.15Н0.0061±0.3)^-(0.27±0.2)-5+(0.48±0.07)-5,г^ (43)

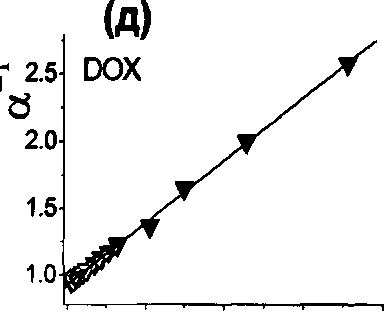

N=45,11=0.896, Б=55 Зависимости

экспериментальных значений 1

%РмиЦеллы/вода

от соответствующих значений,

рассчитываемых по уравнениям (42) и (43)

для плюроника Р85 и Вгу 35, соответственно,

представлены на рис. 12 (а) и (б):

Еозт-С18

расчет

Вгу 35/вода

я

5

||4

Л

О-

О.

о)

2

расчет

Р85/вода

•о;

Еовт-С18

О

1

:

О зз зб *

1320^;

Я.ззнекоторые

порфирины

некоторые

порфирины

8

|дР|

1дР

3

б

Рис. 12. Корреляция между экспериментально определенными коэффициентами распределения соединений в мицеллы плюроника Р85 (а) и Вгу 35 (б) и величинами, рассчитанными по уравнениям (42) и (43). Номера соединений на графиках соответствуют номерам соединений в табл. 4.

Видно, что из этой зависимости сильно выпадают точки, соответствующие некоторым порфиринам (5,10,15,20-тетракис (4-метоксифенил) порфирин (№32), 5,10,15,20-тетракис (4-нитрофенил) порфирин (№33), диэтиловый эфир протопорфирина IX (№35) и тетраметиловый эфир копропорфирина III (№36)), а также М-эозин-Ы'-октадецилтиомочевине (№25). По всей видимости, эти отклонения вызваны способностью этих соединений к агрегации в водных растворах [200, 201]. Отклонение точки, соответствующей 2,3-дигидроксинафталину (№13), по всей видимости, вызвано тем, что в молекуле этого соединения возможно образование

8

8внутримолекулярной водородной связи между вицинальными гидроксильными группами. В этом случае расчет параметров А и В недостоверен, что и приводит к отклонению коэффициента распределения, рассчитанного по уравнению (42) от экспериментального значения.

Интересно, что корреляционные уравнения (42) и (43) описывают солюбилизацию не только соединений исследованных в нашей работе, но и тех веществ, данные о солюбилизации которых были опублкованы ранее. Так коэффициент распределения метиленовой группы, приведенный в работе [72], удовлетворительно предсказывается уравнением (42) (рис. 12(а)). Черные точки на i рис. 12(6) соответствуют соединениям, исследованным ранее в работе F. Quina с соавторами [202]. В эту группу входят 14 производных бензола, несколько низших жирных кислот, а также кислород, аргон, метан, четыреххлористый углерод и низшие алканы. Несмотря на то, что эти соединения имеют гораздо более простую структуру по сравнению с веществами из нашего набора веществ, их коэффициенты распределения вполне удовлетворительно предсказываются уравнением (43).

Удовлетворительное качество полученных корреляционных уравнений позволяет использовать их для физико-химической интерпретации природы сил, принимающих участие в солюбилизации в мицеллах обоих ПАВ. Большие положительные значения коэффициентов при дескрипторе 8гфб показывают, что среда мицелл плюроника гидрофобнахарактеризуется большей гидрофобностью, чем вода, окружающая мицеллу. Положительный коэффициент при дескрипторе А в уравнении (42) показывает, что гидрофобное ядро мицелл плюроника характеризуется большей Н-основность, чем окружающая мицеллы вода. При этом близкое к 0 значение этого коэффициента в уравнении (43), описывающем солюбилизацию в мицеллах Brij 35 показывает, что этот ПАВ практически не проявляет протоноакцепторных свойств а гидрофильная опушка его мицелл сильно гидратирована [203,204].

О

или![]()

группы

Таким образом, сопоставление уравнений (42) и (43) для плюроника Р85 и Вгу 35 указывает на то, что солюбилизации в мицеллах плюроника способствует образование водородных связей солюбилизуемого соединения с блоком ППО, ' составляющим ядро мицеллы плюроника. Можно предполагать, что пониженная по сравнению с ПЭО гидратация блока ППО, составляющего ядро мицеллы плюроника, а также пониженная, по сравнению с водной средой, диэлектрическая проницаемость, способствуют образованию водородных связей с солюбилизуемыми в мицеллах соединениями.

Роль водородных связей для структурообразования в системах, содержащих полиалкиленоксиды, отмечалась ранее. Так, в работах В.А. Кабанова, В.Ю. Барановского и И.М. Паписова было обнаружено, что полиэтиленоксиды способны образовывать интерполимерные комплексы с поликислотами за счет образования водородных связей с протонированными карбоксильными группами [34, 205]. Аналогичную природу имеют комплексы, образуемые полиэтиленоксидами и гидроксипропил-метилцеллюлозой [206]. Водородные связи полиалкиленоксидов с водой регистрируются с помощью ИК спектроскопии [62] и их существенная роль выявляется при квантово-механическом моделировании взаимодействий полиэтиленоксидов с водой [43].

Таким образом, мы впервые продемонстрировали роль водородных связей во взаимодействие мицелл плюроников с низкомолекулярными соединениями в водной среде. В следующей части работы мы исследуем, насколько существенны протоноакцепторные свойства плюроников для их способности ускорять транспорт низкомолекулярных соединений через липидные мембраны.