- •1.1Предмет теории межличностного общения

- •М ежличностное общение

- •1.2 Аналитические модели

- •Межличностная коммуникация

- •Глава 2. Потребность в общении и методы ее изучения

- •2.1 Потребности и мотивы личности в общении

- •Фрустрация

- •Мотивационный кризис

- •2.2 Потребности в доверительном общении, милосердии и поддержке

- •Мотив аффилиации

- •Альтруизм

- •2.3. Методы изучения общения

- •Тема II. Межличностная коммуникация

- •Глава 3. Речь в межличностном общении

- •3.1. Речевая коммуникация

- •3.2. Речь и взаимопонимание

- •Денотация

- •Коннотация

- •Метод семантического дифференциала

- •3.3. Особенности речи в социально ориентированном общении

- •3.4. Принципы и нормы вербальной коммуникации в межличностном общении

- •4.1. Место и функции невербальной коммуникации в межличностном общении

- •4.2. Основные каналы невербальной коммуникации

- •4.3. Проблема интерпретации невербального поведения

- •Глава 5. Слушать и слышать

- •5.1. Цели и факторы эффективного слушания

- •5.2. Обратная связь в межличностном общении

- •5.3. Стили слушания

- •Нерефлексивное слушание

- •Рефлексивное (активное) слушание

- •Глава 6. Структура межличностного взаимодействия

- •6.1. Контексты межличностного взаимодействия

- •6.2. Пространство межличностного взаимодействия

- •6.3. Сценарии и механизмы взаимодействия

- •Глава 7. Ритуальное поведение в межличностном взаимодействии

- •7.1. Социальный ритуал

- •7.2. Межличностные ритуалы

- •1. Ритуалы как способ обозначения границ взаимодействия

- •2. Ритуалы как формы поддержки или взаимного принятия

- •3. Ритуалы как форма защитного поведения

- •7.3. Культурные особенности ритуального поведения в общении

- •Глава 8. Межличностное взаимодействие в деловом общении и игре

- •8.1. Деловое общение как межличностное взаимодействие

- •8.2. Межличностное взаимодействие в игре

- •Глава 9. Феномен личного влияния

- •9.1. Понятие личного влияния

- •9 .2. Личное влияние, власть и лидерство

- •9.3. Коммуникативно-личностный потенциал влияния

- •9.4. Типы личного влияния

- •Глава 10. Стратегии и тактики влияния и манипулирования

- •10.1. Основные стратегии воздействия на человека

- •10.2. Манипуляция в общении

- •10.3. Экспериментальные исследования тактик влияния

- •Глава 11. Межличностная аттракция

- •11.1. Понятие межличностной аттракции

- •М ежличностная аттракция

- •11.2. Внешние факторы аттракции

- •11.3. Внутренние факторы межличностной аттракции

- •Ф актор поддержки

- •Глава 12. Чувства и эмоции в общении

- •12.1. Основные характеристики чувств и эмоций в общении

- •12.2. Социальные эмоции

- •12.3. Способы управления эмоциями и чувствами

- •Глава 13. Отношения в развитии

- •13.1. От первой встречи до разрыва: этапы развития отношений

- •1. Стадия сближения

- •3. Стадия дифференциации

- •5. Стадия распада

- •13.2. Факторы стабильных эмоциональных отношений

- •Тема V. Неформальное общение и его особенности

- •Глава 14. Общение, обращение, отношение

- •14.1. Общение, обращение, отношение

- •Формы отношений:

- •Глава 15. Закономерности доверительного общения

- •15.1. Формальное и неформальное межличностное общение

- •15.2. Доверительное общение, его функции и стадии

- •15.3. Формы и способы доверительного общения

- •Глава 16. Межличностное восприятие

- •16.1. Межличностное общение: социальная перцепция

- •16.2. Первое впечатление и точность интерпретации

- •16.3. Направленное формирование первого впечатления

- •Глава 17. Межличностное понимание

- •17.1. Психологические основы и закономерности понимания

- •17.2. Роль национальных и этнических стереотипов в понимании других людей

- •Тема VII. Трудности и дефекты общения

- •Глава 18. Трудности межличностного общения

- •18.1. Нарушения, барьеры, трудности общения

- •Глава 19. Дефицитное общение

- •19.1. Одиночество

- •19.2. Аутистичность и отчужденность

- •Глава 20. Дефектное общение

- •20.1. Акцентуации характера и дефекты общения

- •20.2. Ригидность и тревожность как факторы дефектного общения

- •Т ревожность

- •Ригидность

- •Глава 21. Деструктивное общение

- •21.2. Агрессивно-конфликтное взаимодействие

- •А грессивное поведение

- •Инструментальная (операциональная)агрессия

- •Преднамеренная (интенциональная) агрессия

- •Криминогенное общение

- •Глава 22. Факторы успешного общения

- •22.1. Понятие, критерии и уровни успешности общения

- •У довлетворенность общением и отношениями

- •22.2. Общительность, контактность, коммуникативная совместимость

- •К оммуникативная совместимость

- •2 2.3. Стиль общения как фактор успешности

- •22.4. Мужской и женский стили общения

- •Глава 23. Общение в сфере средств массовой коммуникации

- •23.1. Массовая коммуникация как вид межличностного общения

- •23.2. Убеждаемость

- •Глава 24. Новые направления в исследовании межличностного общения

- •24.1. Социальный интеллект

- •24.2. Социальная компетентность

Глава 17. Межличностное понимание

Основные понятия

Рациональное понимание Фундаментальная ошибка атрибуции Стереотип

Этнический стереотип Национальный стереотип Профессиональный стереотип Имидж Предрассудок

17.1. Психологические основы и закономерности понимания

Рациональное понимание — это накопление, систематизация вербализованных знаний о других людях и оперирование ими с целью достичь максимального соответствия суждений, оценок, представлений о человеке его объективно существующим чертам, свойствам, мотивам.

Главным и наиболее сложным моментом в процессе рационального понимания является конечная «расшифровка» мотивов, что позволяет оценивать конкретные поступки и прогнозировать поведение. Этот уровень понимания может быть назван логическим.

Два других механизма понимания — принятие и эмпатия — функционируют на неосознанном уровне и обеспечивают фундамент логического анализа и понимания. Принятие другого человека выражается в наличии или отсутствии неосознанных психологических барьеров и опасений по отношению к нему.

Путь логического, рационального познания может быть представлен как интерпретация. Это длительный и сложный умственный процесс, состоящий из ряда последовательных действий. А. Н. Славская описывает ее следующим образом. (Славская, 1999).

В функциональном смысле интерпретация призвана ликвидировать смысловую неопределенность ситуации и выявить скрытый смысл происходящего. На этом этапе познания личности, ситуации, социального объекта выдвигаются и проверяются гипотезы, догадки, версии происходящего, выявляется новый смысл благодаря сопоставлению и анализу привлекаемых данных, выявляются противоречия.

Собственные версии и мнения соотносятся с мнениями других людей, вырабатывается критическое отношение к версиям и аргументам других людей, используется повторная интерпретация (реинтерпретация) и делается вывод.

Весь интерпретационный процесс успешен при включении рефлексии, которая должна увязать производимые оценки и мнения в единый конструкт с Я-концепцией человека, его ценностями, жизненной позицией. Она отражает общую направленность личности — либо эгоцентрическую (превалирует собственная точка отсчета и личные ценности), либо альтруистическую (преобладают общечеловеческие ценности, учитываются интересы и потребности других).

Интерпретация также зависит от особенностей личности; она может быть жесткой, прямолинейной, однозначной (у догматичных и консервативных людей) либо гибкой, многотональной, пригодной к пересмотру и новым толкованиям (у радикалов и демократически ориентированных людей с гибким познавательным стилем).

Процесс интерпретации развертывается в следующих вербализованных формах:

Суждение — существенным дополнением к основной его функции является интеграция всех компонентов анализа в едином времени и пространстве;

Рассуждение — для него важна протяженность, последовательность времени привлечения аргументов, оснований для оценки;

173

• Диалог — как с самим собой, так и с воображаемым партнером;

• Наррация (пересказ, рассказ, повествование) — характеризуется своеобразным удвоением времени, т. к. пересказ и оценка не совпадают по времени с оцениваемым явлением, следуют за ним.

Конкретное содержание категории «интерпретация» применительно к анализу процесса понимания, представленное в книге В. В. Знакова «Понимание в познании и общении» (Знаков, 1988) можно свести к следующим аспектам:

Логический компонент |

Языковый компонент |

Практический компонент |

Способность к умозаключению |

Понимание естественного языка (лингвистический аспект) |

Включение новых знаний в прошлый опыт |

Истолкование, объяснение видимых и подразумеваемых связей |

Понимание смысла высказывания (семантический аспект) |

Взаимопонимание |

В. В. Знаков на примере анализа понимания в научном исследовании и коммуникации как необходимого компонента научного мышления выделяет механизмы (стадии) понимания:

Простые механизмы — узнавание, вспоминание, уподобление.

Гипотеза как путь к пониманию.

Понимание как объединение.

Понимание как объяснение.

Одним из механизмов интерпретации поведения и личностных особенностей может служить каузальная атрибуция. Термин «атрибуция» означает «приписывание свойств, признаков».

Каузальная атрибуция — это феномен, который позволяет приблизиться к пониманию механизмов взаимопонимания, понять, каким образом люди интерпретируют поведение другого человека, если не обладают о нем достаточной информацией. Основные теоретические представления о каузальной атрибуции были сформулированы Ф. Хайдером.

Атрибуция социальна по своему происхождению (возникает во взаимодействии) и направленности. Основой ее является категоризация, т. к. причины поведения часто выводятся из факта принадлежности человека к определенной группе — профессиональной, половой, этнической и т. д. Например, В. Ф. Петренко в своих исследованиях обнаружил, что мужчины приписывают красивым женщинам благовидные, альтруистические поступки (Петренко, 1986, с. 79).

В изучении атрибуции сформировалось два направления.

Первое направление — это интерпретация поведения отдельного индивида.

Люди склонны в поисках объяснения поступков других исходить из того, что поведение определяется чертами личности прежде всего. Так, например, по данным Т. Острома, студенты колледжа считают, что для составления правильного впечатления о другом человеке необходимо знать черты его личности (26 % всей необходимой информации), а вся демографическая информация, поведение, установки, ценности укладываются в 19% (по: Стефаненко, 1999 (1)).

Фундаментальная ошибка атрибуции (название явления принадлежит Л. Россу) заключается в том, что переоценивается значение личностных черт и недооценивается роль ситуации.

В экспериментах 1984-85 гг. участники сначала знакомились с предложениями, описывавшими поведение определенных людей, а затем по памяти должны были воспроизвести их на листе бумаги. В качестве подсказок им были предложены слова,

174

о значавшие либо черты личности, либо характеристики ситуации; в других вариантах такие подсказки вообще отсутствовали. Как оказалось, больше всего предложений вспомнили те, у кого в руках был список черт личности (там же).

Следовательно, черты личности являются более важной и наводящей информацией, которая закрепляется в памяти человека, помогает ему в оценке других. В исследованиях обнаружено, что люди предпочитают позитивно оценивать личностные факторы и негативно ситуационные. Как оказалось, эта ошибка характерна и для профессиональных психологов.

Фундаментальная ошибка атрибуции

заключается в том, что значение личностных черт переоценивается, а роль ситуации недооценивается.

Второе направление — это интерпретация поведения человека, основанная на знании его групповой принадлежности. Одна из первых концепций — «эгоцентрическое приписывание» — принадлежит Г. Келли. Эгоцентричность выражается в том, что успех приписывается себе, а неудачи приписываются другим людям. Если позитивные события приписываются своей группе, а негативные чужой, то это свидетельствует об этноцентристской позиции оценивающего человека.

Европейские психологи связали проблему каузальной атрибуции с теорией социальной идентичности. Были получены любопытные подтверждения на основе лингвистического материала.

Так, например, по материалам итальянских психологов позитивное поведение члена своей группы описывается как альтруистическое; представитель чужой группы описывается как помогающий другому человеку (в обыденном сознании эта категория как бы наделена меньшей нравственной значимостью) (по: Стефаненко, 1999 (1)).

Если представитель своей группы агрессивен, то он описывается как «обидчик», а представитель чужой группы оценивается в более резких терминах — как «агрессор».

В английских исследованиях ученики частных привилегированных школ свои провалы на экзаменах склонны были объяснять леностью, а неудачи учеников государственных школ — отсутствием у них способностей.

Атрибуции такого типа обладают устойчивостью. А. Г. Стефаненко в своем исследовании 1980-х годов обнаружила, что поведение советского прохожего, объясняющего иностранцу, как лучше пройти, объяснялось московскими студентами как проявление отзывчивости и бескорыстия (внутренние причины); такое же поведение американского гражданина объяснялось внешними причинами — особыми обстоятельствами (Стефаненко, 1999 (1)).

Итак, существует выраженное различие в приписывании тех или иных причин поведения «своим» и «чужим». Объяснение этому психологи ищут либо в этноцентрических мотивах, либо в склонности к стереотипизации. Содержание атрибутивных стереотипов является результатом мотивации к сохранению позитивной групповой идентичности.

Эта мотивация может усиливаться следующими ситуациями:

угроза своей социальной идентичности, страх потерять ее;

конкуренция между группами;

• принадлежность к группе с низким статусом, который воспринимается как незаслуженный и несправедливый;

• отсутствие объединяющих категорий.

Помимо рациональных компонентов процесса понимания, в качестве которых мы рассмотрели интерпретацию, важное место в постижении индивидуальности человека и прогнозировании его поведения и развития занимают процессы интуиции. Интуиция является фундаментом такого важного свойства личности, как проницательность.

Для того чтобы включилась интуиция человека, необходимы определенные «подсказки». В этом качестве обычно выступают внешние элементы оформления

175

внешности человека, экспрессивные характеристики его поведения.

На современном уровне развития науки повышается интерес к исследованиям в области физиогномики. Он подкрепляется, в частности, новыми данными восточной медицины, которая объясняет неслучайность возникновения и расположения морщин, бородавок на коже лица и тела.

Интересные исследования по физиогномике в последние годы появились в ряде стран. Многие ученые, работавшие над воссозданием физического облика человека по его останкам, черепу и лицевым костям, выявили связи между чертами лица и другими характеристиками человека. Так, обнаружена связь между размером подбородка и физической силой человека. В психологии XX века накоплен большой материал о связи особенностей физического облика человека и чертами его личности и поведения. Особенно много об этом писали в 1960-е— 1970-е годы (многочисленные исследования тех лет обобщены в книгах А. А. Бодалева). Ответить на вопрос «Можно ли только по внешности, физическому облику сказать, что представляет собою данный человек и какие он имеет склонности?» позволяет типология Э. Кречмера и Шелдона.

В 1921 г. появилась книга Э. Кречмера «Строение тела и характер», где была обоснована связь между строением тела, типом личности и психическими отклонениями. Кречмер выделил по строению тела пикников (средний рост, мягкие черты лица, плотная конституция, округлая голова на массивной шее, живот с хорошо развитой жировой прокладкой), атлетиков (квадратное лицо, широкие плечи, мускулистое тело) и астеников (уменьшенные поперечные размеры при нормальном росте, худое и тонкое тело, длинная шея, вытянутое треугольное лицо).

В 1927 г. американец Шелдон выделил соматотипы (висцеротоники, церебротоники и соматотоники), которые соответствовали трем конституциональным типам Кречмера и, по мнению Шелдона, характеризовались определенным набором личностных черт (см. таблицу 17.1).

Таблица 17.1. Шкала темпераментов по Шелдону

Висцеротоник (пикник) |

Соматотоник (атлетик) |

Церебротоник (астеник) |

Расслабленность в осанке и движениях |

Уверенность в осанке и движениях |

Сдержанность манер и чопорность движений |

Любовь к физическому комфорту |

Любовь к физическим нагрузкам |

Чрезмерная физиологическая реактивность |

Замедленные реакции |

Энергичность |

Повышенная скорость реакций |

Любовь к пище |

Потребность в движениях и удовольствие от них |

Склонность к интимности |

Удовольствие от пищеварения |

Склонность к риску |

Скрытность чувств, контроль над эмоциями |

Социофилия (любовь к обществу и общению) |

Храбрость в бою |

Социофобия (боязнь общества и общения) |

Приветливость со всеми |

Агрессивность в соревновании |

Затруднения в установлении социальных контактов |

Жажда любви и одобрения |

Психологическая нечувствительность |

Трудность приобретения новых привычек |

Стабильность эмоциональных проявлений |

Отсутствие жалости и такта |

Неумение предвидеть отношение людей к себе |

Терпимость |

Громкий голос |

Тихий голос, боязнь вызвать шум |

Безмятежная удовлетворенность |

Спартанское безразличие к боли |

Чрезмерная чувствительность к боли |

176

Глубокий сон |

Любовь к шумным играм |

Недостаточный сон, хроническая усталость |

Бесхарактерность |

Внешний вид соответствует более пожилому возрасту |

Юношеская живость манер и внешнего облика |

Общительность и расслабленность в состоянии опьянения |

Агрессивность и самодовольство состоянии опьянения |

Устойчивость к действию алкоголя и других депрессантов |

Потребность в людях в тяжелую минуту |

Потребность в деятельности в тяжелую минуту |

Потребность в уединении в тяжелую минуту |

Ориентация на детей и семью |

Ориентация на юношеские цели и занятия |

Ориентация на занятия пожилого возраста |

Имея развитую наблюдательность и некоторые психологические познания, а также опираясь на типологию, сложившуюся в течение жизни, мы нередко говорим, глядя на плотного, приземистого человека с короткой шеей и круглым лицом: он, должно быть, очень добродушен, любит полежать на мягком диване, приветлив и склонен к галантному обхождению, гурман, любит поесть и хорошо спит. Как правило, эти прогнозы оказываются верными.

Экспрессивные движения служат хорошими подсказками, ориентирами для понимания и интерпретации поведения; они не только облегчают взаимодействие и взаимопонимание, но и могут быть сознательно смоделированы.

Обильная жестикуляция характерна для холериков и активных людей (рис. 17.4). Кроме того, она украшает актеров и свидетельствует о мастерстве воплощения и перевоплощения (рис. 17.1).

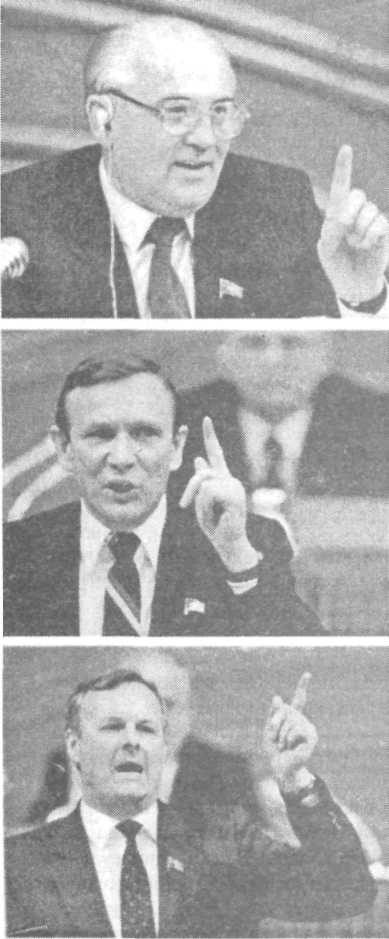

Посмотрите на известных людей (М. Горбачев, Н. Травкин, А. Собчак): все трое подняли указательный палец левой руки. Интересно, что они говорили в этот момент, ведь этот жест означает желание что-то скрыть (рис. 17.2)?

Существует мнение, что каждый человек имеет одну-две экспрессивные черты, которые обнаруживают его истинную натуру (человека).

|

|

|

Р яи ж : : |

|

|

Рис. 17.1. А. Райкин

Есть типичные жесты и жесты, распространенные в конкретной культуре. Что же, кроме интуиции, наблюдательности, умения интерпретировать наблюдаемое и использовать «подсказки», обеспечивает проницательность и безошибочность в трактовке поведения и личности человека, с которым мы вступаем в контакт?

177

Рис. 17.2. М. Горбачев, Н. Травкин, А. Собчак

Свойства личности, необходимые для того, чтобы разбираться в людях и хорошо понимать их, известны. Каждый из нас в первую очередь назовет наблюдательность и проницательность.

Проницательность определяет степень и быстроту проникновения во внутренний мир другого человека, основанные на интуиции, знании человеческой природы и психологии, жизненной мудрости, которые позволяют мгновенно оценивать ситуацию и суть происходящего, прогнозировать ближайшие последствия и развитие межличностных ситуаций, во многом предвидеть ход индивидуальной судьбы. Проницательность чаще относится к единичным актам восприятия и конкретному взаимодействию с человеком или группой.

Интуиция и наблюдательность как фундамент проницательности зиждутся, прежде всего (но не только) на умении схватывать нюансы визуально наблюдаемого вербального и невербального поведения и интерпретации этих элементов, протекающей часто на подсознательном либо полуосознанном уровне. Многое может подсказать изменившийся почерк, новый запах, опоздание и другие нетипичные для человека проявления.

Свойства, необходимые проницательному человеку, охарактеризовал еще в 1937

178

г оду американский психолог, известный специалист по проблемам личности Гордон Оллпорт (Allport, 1937). Перечислим эти черты:

Опыт, под которым понимается зрелость. Жизненный, а не простой житейский, опыт есть следствие хорошо обдуманного на протяжении многих лет результата и характера взаимодействия с разными людьми, который складывается на основе как умозаключений, так и интуитивного прозрения и проницательности.

Подобие, сходство. Это особый случай опыта, который подсказывает, что чем больше человек похож на тебя (по возрасту, полу, профессии, склонностям и т. д.), тем больше общих черт у вас найдется, что, в конечном счете, и помогает более точным оценкам.

3. Интеллект. Он особенно помогает в оценке незнакомых людей, когда предубеждения еще не мешают видеть людей такими, какие они есть. Именно интеллект помогает в уяснении связей между тем, что человек делал и говорил вчера и сегодня, между мимикой, экспрессией и степенью искренности, между характером и судьбой.

Понимание себя является необходимым условием понимания других. Ошибки и заблуждения относительно себя переносятся на других людей и часто выступают психологическими барьерами между людьми.

Отрешенность. Утех, кто много болеет, предается уединению, находится больше времени для размышления над сложностью человеческой природы; они умеют отрешиться от ненужных деталей, связующих чувств, посмотреть на вещи и события со стороны, подойти к новому человеку непредвзято.

Сложность. Г. Оллпорт подчеркивает, что люди не могут понять тех, кто их намного сложнее и тоньше. Он замечает, что особенно такое преимущество должно быть у психиатра (и, конечно, психолога). «Прямолинейный ум не питает сочувствия к волнениям ума культурного и разносторонне развитого... Две души обитали в груди у Фауста, и только одна у его помощника Вагнера; и именно Фауст оказался способным в конце концов постигнуть значение человеческой жизни» (Макшанов, Хрящева, Сидоренко, 1986).

7. Эстетические склонности. Человек с эстетическими склонностями и соответствующим складом ума ищет во всем гармонию, и это способствует искусству его оценки.

8. Социальный интеллект. Особенно важен этот дар для тех, кто непосредственно взаимодействует с людьми. Тот, кто опирается в большей степени на свое воображение (писатель, художник), может им и не обладать.

«Социальный интеллект связан со способностью высказывать быстрые, почти автоматические суждения о людях. Вместе с тем социальный интеллект имеет отношение скорее к поведению, чем к оперированию понятиями: его продукт социальное приспособление, а не глубина понимания» (Allport, 1937, с. 516)