- •Глава первая общие понятия о релейной защите

- •1.1. Назначение релейной защиты

- •1.2. Повреждения в электроустановках

- •1.3. Векторные диаграммы токов и напряжений при кз

- •1.4. Ненормальные режимы

- •1.5. Основные требования, предъявляемые к устройствам релейной защиты

- •1.6. Структурные части и основные элементы рз

- •1.7. Виды устройств рз

- •1.8. Изображение схем рз на чертежах

- •1.9. Источники и схемы оперативного тока

- •Глава вторая принципы построения измерительных и логических органов релейной защиты

- •2.1. Общие принципы конструктивного исполнения реле

- •2.2. Электромеханические реле

- •2.3. Конструкции реле, выполняемых на электромагнитном принципе

- •2.4. Промежуточные реле (логические элементы)

- •2.5. Указательные реле

- •2.6. Реле времени

- •2.7. Поляризованные реле

- •2.8. Индукционные реле

- •2.9. Реле тока на индукционном принципе

- •2.10. Индукционные реле тока серий рт-80 и рт-90

- •2.11. Индукционные реле направления мощности

- •2.12. Магнитоэлектрические реле

- •2.13. Измерительные органы на полупроводниковой элементной базе

- •2.14. Типовые функциональные элементы полупроводниковых ио

- •2.15. Аналоговые микросхемы, используемые для построения функциональных элементов ио

- •2.16. Основные схемы включения операционных усилителей, используемые в устройствах рз

- •2.17. Простейшие функциональные элементы, выполняемые на оу

- •2.18. Схемы сравнения двух электрических величин

- •2.19. Измерительные органы тока и напряжения на имс

- •2.20. Измерительные органы (реле) с двумя входными величинами на интегральных микросхемах

- •2.21. Элементы логической и исполнительной частей устройств рз

- •2.22. Органы логики на имс

- •Глава третья трансформаторы тока и схемы их соединения

- •3.1. Трансформаторы тока и их погрешности

- •3.2. Параметры, влияющие на уменьшение намагничивающего тока

- •3.3. Требования к точности трансформаторов тока, питающих рз

- •3.4. Выбор трансформаторов тока и допустимой вторичной нагрузки

- •3.5. Типовые схемы соединения обмоток трансформаторов тока

- •3.6. Нагрузка трансформаторов тока

- •3.7. Фильтры симметричных составляющих токов

- •3.8. Новые преобразователи первичного тока

- •Глава четвертая максимальная токовая защита

- •4.1. Принцип действия токовых зашит

- •4.2. Максимальная токовая зашита лэп

- •4.3. Схемы мтз на постоянном оперативном токе

- •4.4. Поведение мтз при двойных замыканиях на землю

- •4.5. Выбор тока срабатывания

- •4.6. Выдержки времени защиты

- •4.7. Максимальная токовая защита с пуском от реле напряжения

- •4.8. Максимальные токовые защиты на переменном оперативном токе

- •4.9. Максимальные токовые защиты с реле прямого действия

- •4.10. Общая оценка и область применения мтз

- •Глава пятая токовые отсечки

- •5.1. Принцип действия токовых отсечек

- •5.2. Схемы отсечек

- •5.3. Отсечки мгновенного действия на линиях с односторонним питанием

- •5.4. Неселективные отсечки

- •5.5. Отсечки на линиях с двусторонним питанием

- •5.6. Отсечки с выдержкой времени

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава шестая трансформаторы напряжения и схемы их соединения

- •6.1. Основные сведения

- •6.2. Погрешности трансформатора напряжения

- •6.3. Схемы соединения трансформаторов напряжения

- •6.4. Повреждения в цепях тн и контроль за их исправностью

- •6.5. Емкостные делители напряжения

- •6.6. Фильтр напряжений обратной последовательности

- •Глава седьмая токовая направленная защита

- •7.1. Необходимость направленной защиты в сетях с двусторонним питанием

- •7.2. Функциональная схема и принцип действия токовой направленной защиты

- •7.3. Схемы включения реле направления мощности

- •7.4. Поведение реле направления мощности, включенных на токи неповрежденных фаз

- •7.5. Схемы направленной максимальной токовой защиты

- •7.6. Выбор уставок срабатывания

- •7.7. Мертвая зона

- •7.8. Токовые направленные отсечки

- •7.9. Оценка токовых направленных защит

- •Глава восьмая защита от коротких замыканий на землю в сети с глухозаземленной нейтралью

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Максимальная токовая защита нулевой последовательности

- •8.3. Токовые направленные защиты нулевой последовательности

- •8.4. Отсечки нулевой последовательности

- •8.5. Ступенчатая токовая защита нулевой последовательности

- •8.6. Выбор уставок токовых защит нулевой последовательности

- •8.7. Оценка и область применения токовых ступенчатых защит нп

- •Глава девятая защита от однофазных замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью

- •9.1. Токи и напряжения при однофазном замыкании на землю

- •9.2. Основные требования к защите

- •9.3. Принципы выполнения защиты от однофазных замыканий на землю

- •9.4. Фильтры токов и напряжений нулевой последовательности

- •9.5. Токовая защита нулевой последовательности

- •9.6. Направленная защита

- •9.7. Защита, реагирующая на высшие гармоники тока в установившемся режиме

- •9.8. Защиты, реагирующие на токи переходного режима

- •Глава десятая дифференциальная защита линий

- •10.1. Принцип действия продольной дифференциальной защиты

- •10.2. Токи небаланса в дифференциальной защите

- •10.3. Общие принципы выполнения продольной дифференциальной защиты линии

- •10.4. Дифференциальные реле с торможением

- •10.5. Полная схема дифференциальной защиты линий

- •10.6. Устройство контроля исправности соединительных проводов

- •10.7. Продольная дифференциальная защита линий типа дзл

- •10.8. Оценка продольной дифференциальной защиты

- •10.9. Принцип действия и виды поперечных дифференциальных защит параллельных линий

- •10.10. Токовая поперечная дифференциальная зашита

- •10.11. Направленная поперечная дифференциальная защита

- •10.12. Оценка направленных поперечных дифференциальных защит

- •Глава одиннадцатая дистанционная защита

- •11.1. Назначение и принцип действия

- •11.2. Характеристики выдержки времени дистанционных защит

- •11.3. Принципы выполнения селективной защиты сети с помощью ступенчатой дистанционной защиты

- •11.4. Структурная схема дистанционной защиты со ступенчатой характеристикой

- •11.5. Схемы включения дистанционных и пусковых измерительных органов на напряжение и ток сети

- •11.6. Характеристики срабатывания реле сопротивления и их изображение на комплексной плоскости

- •11.7. Общие принципы выполнения реле сопротивления, используемых в дз в качестве измерительных органов, и требования к их конструкциям

- •11.8. Реле сопротивления на диодных схемах сравнения абсолютных значений двух электрических величин

- •11.9. Реле сопротивления на сравнении фаз двух электрических величин. Выполняемые на имс

- •11.10. Схемы трех основных функциональных элементов pc, построенных на сравнении фаз

- •11.11. Реле сопротивления со сложными характеристиками срабатывания, выполненные на имс

- •11.12. Пусковые органы дистанционных защит

- •11.13. Погрешность срабатывания pc, обусловленная током Iр

- •11.14. Искажение действия дистанционных органов

- •11.16. Выполнение схем дистанционных защит

- •11.17. Дистанционная защита типа шдэ-2801, выполняемая на имс

- •11.18. Выбор уставок дистанционной защиты

- •11.19. Оценка дистанционной защиты

- •Глава двенадцатая предотвращение неправильных действий защиты при качаниях

- •12.1. Характер изменения тока, напряжения и сопротивления на зажимах реле при качаниях

- •12.2. Поведение защиты при качаниях

- •12.3. Меры по предотвращению неправильных действий рз при качаниях

- •12.4. Блокирующее устройство, реагирующее на несимметрию токов или напряжений сети

- •12.5. Устройство блокировки при качаниях, реагирующее на скорость изменения тока, напряжения или сопротивления

- •12.6. Блокирующее устройство, реагирующее на скачкообразное приращение электрических величин (векторов тока прямой и обратной последовательностей)

- •Глава тринадцатая высокочастотные защиты

- •13.1. Назначение и виды высокочастотных защит

- •13.2. Принцип действия направленной защиты с вч-блокировкой

11.10. Схемы трех основных функциональных элементов pc, построенных на сравнении фаз

Реле сопротивления состоит из функциональных элементов, входящих в состав общей структурной схемы PC (см. рис.11.15) и структурной схемы (рис.11.22). Схемы этих элементов однотипны, они применяются с небольшими изменениями в реле на сравнении фаз двух, трех и четырех сравниваемых величин.

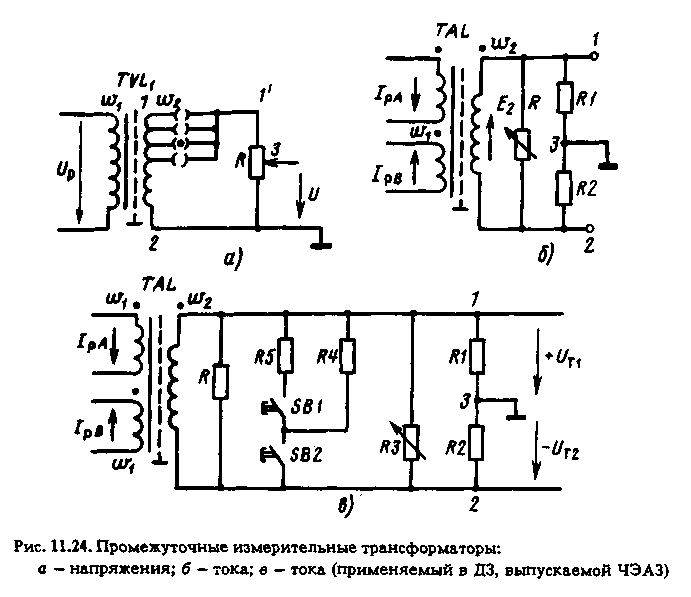

Преобразователи напряжения и тока воспринимают сигналы (Up и Iр), поступающие от ТН и ТТ, уменьшают их и превращают в напряжения, пропорциональные Up и Iр и совпадающие с ними по фазе. В качестве преобразователей используются промежуточные ТН (ПТН) и ТТ (ПТТ), их упрощенные схемы приведены на рис.11.24.

Промежуточные ТН. Первичная обмотка w1 промежуточного ПТН (рис.11.24, а) включается на междуфазное напряжение Up = Uмф. Вторичное напряжение на зажимах 1 и 2 ПТН Uвых = KнUр, где Кн — коэффициент преобразования (трансформации ПТН) Uвх в Uвых. Промежуточное ТН работает в режиме, близком к холостому ходу, поэтому Кн = Uвых/Uвх = w2/w1 и выбирается таким, чтобы Uвых не превышало значения, допустимого для полупроводниковых элементов схемы. Вторичная обмотка ПТН обычно замкнута на делитель напряжения R. Изменение уставки срабатывания PC осуществляется двумя способами: ступенями — изменением ответвлений на w2 и плавно — изменением сопротивления R:

![]() (11.22)

(11.22)

где Крег = 1, если движок делителя находится в точке 1'; КпрU = КрегКн — результирующий коэффициент преобразования Up.

Промежуточные ТТ. Первичная обмотка ПТТ состоит из двух секций с одинаковым числом витков w1. Каждая секция включается на ток соответствующей фазы (в ДЗ от междуфазных КЗ — по табл. 11.1) так, чтобы создаваемые ими МДС были направлены встречно (рис.11.24, б). Преобразователи тока должны преобразовывать входной ток Iр в пропорциональное ему вторичное напряжение UПТТ = Ip, для чего вторичная обмотка ПТТ замыкается на резистор R (рис.11.24, б), с которого снимается Uвых = Iвых R. С учетом коэффициента трансформации Kт получим

![]() (11.23)

(11.23)

где

![]() .

.

Как и в ПТН, регулирование уставки может осуществляться ступенчато — регулированием Кт либо плавно — изменением R.

На рис. 11.24, в изображена схема ПТТ, применяемая в ДЗ ЩДЭ-2801, выпускаемой ЧЭАЗ. Выходное напряжение снимается с делителя R1 и R2, средняя точка которого соединяется с нулевой шинкой. Потенциалы точек 1 и 2 имеют противоположную полярность относительно нулевой шинки. Это позволяет получить два напряжения разной полярности (+UТ1 и –UТ2), которые, как было показано в §11.7, необходимы для получения особых точек, определяющих характеристику срабатывания. Регулирование уставки PC производится включением параллельно делителю R1-R2 резисторов R4 и R5 переключателями SB1 и SB2.

В схеме установлен варистор R3,

сопротивление

которого уменьшается с увеличением

приложенного к нему напряжения. При

больших токах Iр

варистор ограничивает уровень Uвых.

Общим

требованием для всех преобразователей

является точность преобразования,

которая обеспечивается при работе

преобразователей в линейной части

характеристики Uвых

=

f(Uвх).

Выходное напряжение ПТН и напряжения

с выхода ПТТ UT1

и UT2

передаются на следующий элемент ИО,

формирующий из этих напряжений

сравниваемые напряжения по (11.14).

схеме установлен варистор R3,

сопротивление

которого уменьшается с увеличением

приложенного к нему напряжения. При

больших токах Iр

варистор ограничивает уровень Uвых.

Общим

требованием для всех преобразователей

является точность преобразования,

которая обеспечивается при работе

преобразователей в линейной части

характеристики Uвых

=

f(Uвх).

Выходное напряжение ПТН и напряжения

с выхода ПТТ UT1

и UT2

передаются на следующий элемент ИО,

формирующий из этих напряжений

сравниваемые напряжения по (11.14).

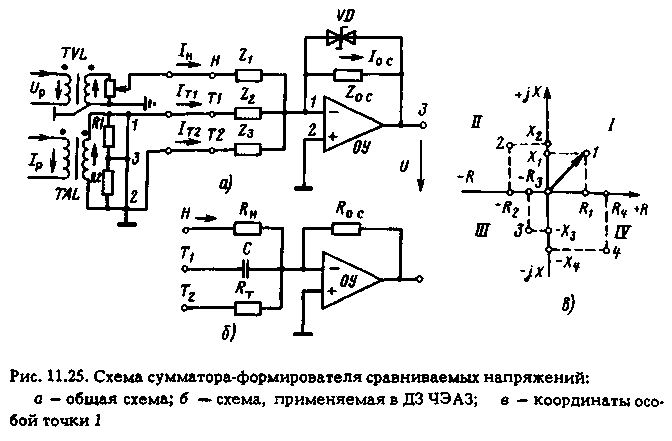

Устройство формирования сравниваемых напряжений (УФ). Получив с выхода ПНТ и ПТТ преобразованные значения Up и Ip, в виде напряжений KпрUUp и КпрIIр, устройство формироания производит их сложение с помощью сумматора, построенного на инвертирующем ОУ (рассмотренном в § 2.5). В результате этой операции на выходе сумматора должно быть получено одно из п сравниваемых напряжений типа U1, U2, ..., Uj,...,Un, построенных по выражениям (11.14), например напряжение Uj:

![]() (11.24)

(11.24)

Координаты особой точки на плоскости Z, соответствующей данному напряжению Uj, как уже отмечалось, определяются вектором сопротивления Zj = –КIj /KUj.

Как видно из рис.11.25, напряжения с промежуточных трансформаторов ПТН (TVL) и ПТТ (TAL) передаются на инвертирующий вход ОУ по отдельным цепям, в которые включаются (в общем случае) комплексные сопротивления Zl и Z2, а в цепь ОС вводится сопротивление Zoc. Неинвертирующий вход соединяется с нулевой точкой. При появлении на И-входе напряжений от промежуточных трансформаторов ОУ осуществляет их суммирование с усилением каждого входного сигнала в Kп pаз (где Кп — коэффициент передачи, равный коэффициенту усиления инвертирующего ОУ). Его значение (см. § 2.5) определяется отношением сопротивления ZOC к сопротивлению цепи, по которой поступает данный сигнал. В рассматриваемой схеме для сигнала от ПТН Кп ПТН = ZOC/Z1, а для сигнала, идущего от ПТТ, Кп ПТН = ZOC/Z2.

В результате сложения входных сигналов с умножением их на удельный коэффициент передачи Ку.П на выходе суммирующего ОУ формируется заданное напряжение, например Uj, в соответствии с (11.24) и (11.14):

(11.25)

(11.25)

Сопоставляя (11.25) и (11.24), можно установить, что в сформированном напряжении Uj коэффициенты KUj и КIj имеют следующий вид:

![]() (11.25a)

(11.25a)

а вектор особой точки j

![]() (11.25б)

(11.25б)

А налогично

формируются все остальные n

— j

сравниваемые

величины. Количество формируемых величин

(напряжений типа Uj)

зависит

от формы характеристики срабатывания

(например, для окружности п

=

2, для четырехугольника п

= 4).

налогично

формируются все остальные n

— j

сравниваемые

величины. Количество формируемых величин

(напряжений типа Uj)

зависит

от формы характеристики срабатывания

(например, для окружности п

=

2, для четырехугольника п

= 4).

Из

(11.25) и рис.11.25, а

следует, что коэффициенты при Up

и

Ip

реализуются

посредством коэффициентов преобразования

напряжения и тока (Up,

и Ip),

применяемых

в вспомогательных измерительных

трансформаторах, и сопротивлений Z1,

Z2

и

Z3

в

цепях тока и напряжения сумматора на

ОУ. Эти величины определяются при

разработке дистанционных органов защиты

и остаются неизменными в процессе

эксплуатации. Эксплуатационный персонал

может регулировать только уставки ИО.

Коэффициенты КUj

в

(11.14) являются действительными числами

и реализуются в виде сопротивления

резисторов Rн,

а коэффициент КIj

должен

быть комплексной величиной и реализовываться

активным сопротивлением резистора Rт

и

реактивным сопротивлением X,

обычно

выполняемым в виде конденсатора

![]() (рис.11.25,

б).

Активные и реактивные составляющие KI

определяют

значения координат jX

и

R

особых

точек, например точки 1,

показанной

на рис.11.25, в.

(рис.11.25,

б).

Активные и реактивные составляющие KI

определяют

значения координат jX

и

R

особых

точек, например точки 1,

показанной

на рис.11.25, в.

Из (11.25а) следует, что коэффициенты KUj и КIj образуются с помощью входных сопротивлений в схеме сумматора (Z1, Z2, Z3) и параметров элементов ПНТ и ПТТ. Определив значения KUj и KIj, можно найти значение Zj и координаты особой точки j на комплексной плоскости R, jX.

В общем случае положение точки на комплексной плоскости определяется вектором комплексного сопротивления Zn = –KIn/KUn. Необходимые значения KUn и KIn для получения требуемого Un находятся по (11.25 б) соответствующим подбором величин, определяющих эти коэффициенты. Для образования КU в выражениях (11.14) и (11.14а) служит резистор Rн, включенный в цепь, питаемую напряжением ПТН, а для образования KI — резистор Rт (рис.11.25) и конденсатор ХC. По типовой схеме на рис.11.25 выполняются сумматоры напряжений U1 и U2, а значения этих напряжений и коэффициентов KUn и КIn определяются выражениями (11.25). С выхода сумматоров УФ n сформированных напряжений U1 – Un поступают на схему сравнения их фаз.

С хема

сравнения фаз

СС, применяемая в отечественных ДО

обычно выполняется на времяимпульсном

принципе. В §11.10 пояснено, что условием

срабатывания подобного ДО является

наличие непрерывного

(в

течение не

менее полупериода промышленной

частоты) несовпадения

знаков мгновенных

значений п

сравниваемых

величин.

хема

сравнения фаз

СС, применяемая в отечественных ДО

обычно выполняется на времяимпульсном

принципе. В §11.10 пояснено, что условием

срабатывания подобного ДО является

наличие непрерывного

(в

течение не

менее полупериода промышленной

частоты) несовпадения

знаков мгновенных

значений п

сравниваемых

величин.

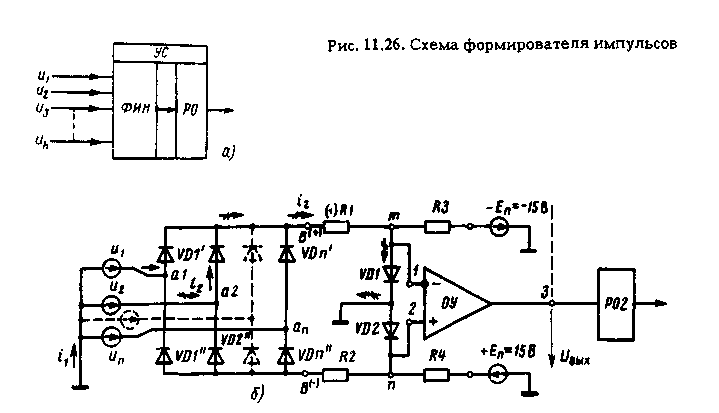

С учетом этого рассматриваемая схема сравнения состоит (рис.11.26, а) из формирователя импульсов несовпадения ФИН, выявляющего длительность несовпадения знаков сравниваемых напряжений U1 – Un, поступающих на вход СС, и реагирующего органа РО, на вход которого приходит сигнал ФИН о наличии несовпадения знаков U1 – Un. Реагирующий орган сравнивает длительность этого сигнала tнс с заданной величиной ty или с длительностью сигнала о совпадении tc.

Схема сравнения выдает сигнал о срабатывании ДО, если tнс ≥ ty.

Формирователь импульсов несовпадения (рис.11.26, б). Основными элементами схемы ФИН являются: двухполупериодный диодный селектор (избиратель) положительных и отрицательных сигналов, выполняемый на основе диодной сборки VD'1, VD'2, ..., VD'n (селектор положительных сигналов) и сборки VD''1, VD''2, ..., VD''n (селектор отрицательных сигналов) и операционный усилитель ОУ, формирующий выходные сигналы (импульсы напряжения отрицательного знака при несовпадении знаков сравниваемых величин и положительного — при их совпадении). Инвертирующий вход 1 ОУ подключается к селектору положительных сигналов С(+) и напряжению источника питания отрицательной полярности –Еп = 15В в точке т делителя напряжения R1-R3, а неинвертирующий вход 2 ОУ — к селектору отрицательных сигналов С(–) и напряжению источника питания положительного знака +Еп = 15В в точке п делителя R2-R4. Для получения необходимых уровней напряжения в точках т и п делителей напряжения значения их сопротивления выбираются по условию R1 = R2, R3 = R4, при этом R3 и R4 >> R1 и R2.

Между точками т и п делителей и входами 1 и 2 ОУ подключены диоды VD1, VD2, которые ограничивают уровень напряжения на входе ОУ. Диод VD1 открывается только при появлении положительного входного напряжения на шинке С(+), возникающего под воздействием мгновенного значения входного сигнала, достаточного для открытия диодов VD1' – VD'n. Аналогично под воздействием отрицательного входного напряжения открывается диод VD2.

Рассмотрим кратко работу схемы ФИН в режиме совпадения знаков входных сигналов и при их несовпадении. Следует учесть, что ОУ включен по дифференциальной (без ОС) схеме и поэтому работает в нелинейной насыщенной части входной характеристики. При появлении входного напряжения Uвх = U2 – U1 выходное напряжение ОУ Uвых = ± UOУ max =12÷13 В. Знак Uвых определяется знаком U2 – U1: при +U2 > U1 Uвых имеет положительный знак; при U1 > U2 — отрицательный. При несовпадении знаков мгновенных значений сравниваемых напряжений на вход селектора поступают одновременно разнополярные сигналы. Под действием наибольшего напряжения положительного знака открывается соответствующий диод положительного селектора (например, если наибольшим в данный момент является +U2, то открыт диод VD2'). В этот же момент времени наибольшее входное напряжение отрицательного знака откроет один из диодов VD1",…, VD''n селектора отрицательной полярности. Под действием появившихся на выходе С(+) и С(–) напряжений откроются диоды VD1 и VD2 соответственно.

С учетом этого напряжения на инвертирующем входе 1 и неинвертирующем 2 будут равны падению напряжения в открытых диодах VD1 и соответственно в VD2, но различными по знаку (на входе 1 "+", на входе 2 "-").

Напряжения U1 = +ΔUo VD1, U2 = –ΔUo VD1 а дифференциальное входное напряжение U2 – U2 = –ΔUo VD1 – (+ΔUo VD1) = = –2ΔUo VD1. В соответствии с этим на выходе ОУ установится напряжение отрицательного знака Uвых = –UOУ max.

Рассматривая схему на рис.11.26, б при совпадении знаков входных сигналов (сначала положительных, а затем отрицательных) и определяя, как и в предыдущем режиме, работу селектора и диодов VD1 и VD2, можно показать, что входное напряжение U2 – U1 будет иметь положительный знак, соответственно положительным по знаку будет выходной сигнал ОУ:

Uвых = +UОУ mах.

Из приведенного рассмотрения следует, что на выходе схемы ФИН при несовпадении знаков сравниваемых напряжений появляется сигнал отрицательного знака, а при совпадении —сигнал положительного знака.

Эти сигналы поступают на реагирующий орган (РО) схемы сравнения, где на основе их сопоставления выдается соответствующий сигнал (о действии или недействии ИО сопротивления ДЗ).

Таким образом, в течение каждого полупериода изменения U1 и U2 на выходе схемы ФИН появляется положительный сигнал Uвых = +Uc при совпадении знаков сравниваемых величин и отрицательный сигнал –Uнс во время их несовпадения. Продолжительность положительного сигнала равна времени совпадения tc, а отрицательного — времени несовпадения tнс = Т/2 – tc. Выходные сигналы отрицательной и положительной полярностей поступают на вход схемы РО, производящего сравнение их длительности.

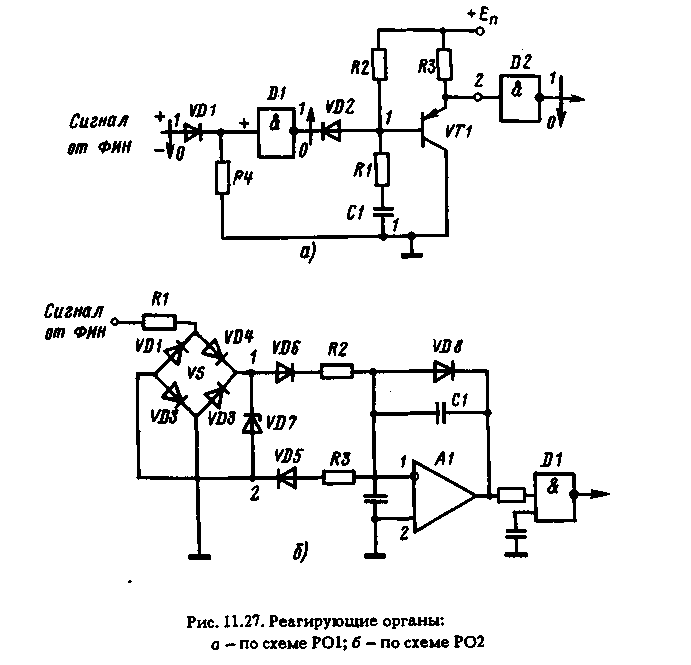

Реагирующие органы. При рассмотрении структурной схемы формирования импульсов отмечалось, что имеется два варианта исполнения реагирующего органа: РО1, в котором осуществляется сравнение времени несовпадения tнс с заданным временем (уставкой) ty, и РО2, сравнивающего tнс с tc.

Р еагирующий

орган РО1 (рис. 11.27, а). Схема

РО1 состоит из элемента выдержки R1-C1

(с

tc.p

до 0,1 с), транзистора VT1,

входного

и выходного логических элементов И-НЕ

(выполняющих функции инвертора), D1,

D2

и

диода VD2,

разрешающего

при несовпадении знаков сравниваемых

напряжений пуск элемента задержки. При

совпадении знаков мгновенных значений

сравниваемых напряжений с выхода ФИН

на вход реагирующего органа поступает

сигнал +Uc

(логическая

1). При этом диод VD1

открывается,

на выходе D1

появляется

сигнал на уровне логического 0, потенциал

в точке 1

имеет

нулевой уровень, VT1

открывается,

потенциал в точке 2

становится

равен логическому 0, а на выходе D2

логической

1. Это означает, что ИО не действует.

Конденсатор С1

разряжен,

так как потенциал на его обкладках равен

нулю.

еагирующий

орган РО1 (рис. 11.27, а). Схема

РО1 состоит из элемента выдержки R1-C1

(с

tc.p

до 0,1 с), транзистора VT1,

входного

и выходного логических элементов И-НЕ

(выполняющих функции инвертора), D1,

D2

и

диода VD2,

разрешающего

при несовпадении знаков сравниваемых

напряжений пуск элемента задержки. При

совпадении знаков мгновенных значений

сравниваемых напряжений с выхода ФИН

на вход реагирующего органа поступает

сигнал +Uc

(логическая

1). При этом диод VD1

открывается,

на выходе D1

появляется

сигнал на уровне логического 0, потенциал

в точке 1

имеет

нулевой уровень, VT1

открывается,

потенциал в точке 2

становится

равен логическому 0, а на выходе D2

логической

1. Это означает, что ИО не действует.

Конденсатор С1

разряжен,

так как потенциал на его обкладках равен

нулю.

При несовпадении знаков мгновенных значений сравниваемых напряжений на входе схемы появляется сигнал отрицательного уровня –Uнс (логический 0). В этом случае VD1 закрыт и на входе инвертора D1 присутствует сигнал, равный 0, а на выходе сигнал 1; потенциал точки 1 (а следовательно, и базы VT1) равен падению напряжения в открытом диоде VD2, транзистор остается открытым, на выходе схемы сохраняется единичный сигнал. Конденсатор С1 начинает заряжаться током, проходящим от источника питания через R2 и R1. Потенциал точки 1 (базы VT1) постепенно увеличивается, и, когда он становится равным потенциалу эмиттера, транзистор закрывается, потенциал точки 2 повышается до 1, D2 переключается, его выходной сигнал изменяется с 1 на логический 0, что соответствует срабатыванию PC. Это происходит при условии, что tнс > ty.

Схема возвращается в исходное состояние, как только снова наступает совпадение сравниваемых величин, благодаря снижению практически до нуля потенциала точки 1 и происходящему вследствие этого разряду конденсатора С1 по контуру) образованному диодом VD2 и связанным с нулевой шинкой выходному контуру D1. Время замедления ty задается сопротивлением резисторов R2 и R1 на уровне 10 мс. Напряжение срабатывания определяется порогом переключения инвертора D2. Реагирующий орган типа РО1 используется в PC II и III ступеней в ДЗ ШДЭ-2801. Для I ступени обычно применяется РО2.

Реагирующий орган РО2 имеет большее быстродействие (около Т/4). В этом органе осуществляется сравнение времени несовпадения tнс с tс (рис.11.27, б). Схема состоит из выпрямителя VS; стабилитрона VD7, уравнивающего значения отрицательных и положительных входных сигналов; интегратора А1 на ОУ (см. §2.19), сопоставляющего длительность сигналов (–tнс и + tс); порогового устройства в виде логического элемента D1, работающего в режиме ключа и выдающего сигнал срабатывания реле при tнс > tc. Выходные импульсы напряжения (+Uc и –Uнс) проходят через выпрямитель, и с помощью стабилитрона VD7 их амплитуды стабилизируются на одинаковом уровне Uс = Uнс. Постоянство и равенство значений обоих импульсов необходимо для обеспечения стабильности характеристик PC. При несовпадении знаков сравниваемых напряжений отрицательный сигнал в виде выпрямленного и стабилизированного отрицательного напряжения –Uнс поступает через диод VD5 и резистор R3 на И-вход 1 операционного усилителя А1.

Под действием этого напряжения начинается заряд конденсатора С1 через сопротивление R3, и на выходе ОУ интегратора возникает положительное напряжение, противоположное по знаку напряжению на входе ОУ. По мере заряда конденсатора С1 напряжение Uинт = UС1 нарастает и поскольку в начальной части экспоненциальная характеристика заряда практически прямолинейна, то Uинт = UС1 = tнс. При достижении напряжением UС1 значения порогового напряжения Uп логического элемента D1 на выходе последнего появляется сигнал, означающий, что PC сработало.

Во время совпадения знаков U1 и U2 входное положительное импульсное напряжение +Uс после выпрямления и стабилизации через диод VD6 и R2 поступает на И-вход ОУ. Напряжение на обкладках конденсатора меняет полярность, и с этого момента начинается разряд конденсатора (или, иначе говоря, его заряд в обратном направлении) через R2. В процессе разряда напряжение на конденсаторе ΔUC1 уменьшается пропорционально времени tc. Для действия PC необходимо, чтобы за время tнс = Ktc (при котором отношение tнс/tc = К = 1) Uc достигло Uп (порога срабатывания D1). Скорости заряда и разряда С1, определяющие соотношение tнс и tc, зависят от значений R3 и R2, которые подбирают исходя из заданных значений К. Предусмотрена возможность изменения R2 переключателем.

Для получения характеристики в виде окружности необходимо иметь К = 1 или tнс = tc. В этом случае R2 = R3. При R2 ≠ R3 характеристика принимает вид овала.