- •Глава первая общие понятия о релейной защите

- •1.1. Назначение релейной защиты

- •1.2. Повреждения в электроустановках

- •1.3. Векторные диаграммы токов и напряжений при кз

- •1.4. Ненормальные режимы

- •1.5. Основные требования, предъявляемые к устройствам релейной защиты

- •1.6. Структурные части и основные элементы рз

- •1.7. Виды устройств рз

- •1.8. Изображение схем рз на чертежах

- •1.9. Источники и схемы оперативного тока

- •Глава вторая принципы построения измерительных и логических органов релейной защиты

- •2.1. Общие принципы конструктивного исполнения реле

- •2.2. Электромеханические реле

- •2.3. Конструкции реле, выполняемых на электромагнитном принципе

- •2.4. Промежуточные реле (логические элементы)

- •2.5. Указательные реле

- •2.6. Реле времени

- •2.7. Поляризованные реле

- •2.8. Индукционные реле

- •2.9. Реле тока на индукционном принципе

- •2.10. Индукционные реле тока серий рт-80 и рт-90

- •2.11. Индукционные реле направления мощности

- •2.12. Магнитоэлектрические реле

- •2.13. Измерительные органы на полупроводниковой элементной базе

- •2.14. Типовые функциональные элементы полупроводниковых ио

- •2.15. Аналоговые микросхемы, используемые для построения функциональных элементов ио

- •2.16. Основные схемы включения операционных усилителей, используемые в устройствах рз

- •2.17. Простейшие функциональные элементы, выполняемые на оу

- •2.18. Схемы сравнения двух электрических величин

- •2.19. Измерительные органы тока и напряжения на имс

- •2.20. Измерительные органы (реле) с двумя входными величинами на интегральных микросхемах

- •2.21. Элементы логической и исполнительной частей устройств рз

- •2.22. Органы логики на имс

- •Глава третья трансформаторы тока и схемы их соединения

- •3.1. Трансформаторы тока и их погрешности

- •3.2. Параметры, влияющие на уменьшение намагничивающего тока

- •3.3. Требования к точности трансформаторов тока, питающих рз

- •3.4. Выбор трансформаторов тока и допустимой вторичной нагрузки

- •3.5. Типовые схемы соединения обмоток трансформаторов тока

- •3.6. Нагрузка трансформаторов тока

- •3.7. Фильтры симметричных составляющих токов

- •3.8. Новые преобразователи первичного тока

- •Глава четвертая максимальная токовая защита

- •4.1. Принцип действия токовых зашит

- •4.2. Максимальная токовая зашита лэп

- •4.3. Схемы мтз на постоянном оперативном токе

- •4.4. Поведение мтз при двойных замыканиях на землю

- •4.5. Выбор тока срабатывания

- •4.6. Выдержки времени защиты

- •4.7. Максимальная токовая защита с пуском от реле напряжения

- •4.8. Максимальные токовые защиты на переменном оперативном токе

- •4.9. Максимальные токовые защиты с реле прямого действия

- •4.10. Общая оценка и область применения мтз

- •Глава пятая токовые отсечки

- •5.1. Принцип действия токовых отсечек

- •5.2. Схемы отсечек

- •5.3. Отсечки мгновенного действия на линиях с односторонним питанием

- •5.4. Неселективные отсечки

- •5.5. Отсечки на линиях с двусторонним питанием

- •5.6. Отсечки с выдержкой времени

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава шестая трансформаторы напряжения и схемы их соединения

- •6.1. Основные сведения

- •6.2. Погрешности трансформатора напряжения

- •6.3. Схемы соединения трансформаторов напряжения

- •6.4. Повреждения в цепях тн и контроль за их исправностью

- •6.5. Емкостные делители напряжения

- •6.6. Фильтр напряжений обратной последовательности

- •Глава седьмая токовая направленная защита

- •7.1. Необходимость направленной защиты в сетях с двусторонним питанием

- •7.2. Функциональная схема и принцип действия токовой направленной защиты

- •7.3. Схемы включения реле направления мощности

- •7.4. Поведение реле направления мощности, включенных на токи неповрежденных фаз

- •7.5. Схемы направленной максимальной токовой защиты

- •7.6. Выбор уставок срабатывания

- •7.7. Мертвая зона

- •7.8. Токовые направленные отсечки

- •7.9. Оценка токовых направленных защит

- •Глава восьмая защита от коротких замыканий на землю в сети с глухозаземленной нейтралью

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Максимальная токовая защита нулевой последовательности

- •8.3. Токовые направленные защиты нулевой последовательности

- •8.4. Отсечки нулевой последовательности

- •8.5. Ступенчатая токовая защита нулевой последовательности

- •8.6. Выбор уставок токовых защит нулевой последовательности

- •8.7. Оценка и область применения токовых ступенчатых защит нп

- •Глава девятая защита от однофазных замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью

- •9.1. Токи и напряжения при однофазном замыкании на землю

- •9.2. Основные требования к защите

- •9.3. Принципы выполнения защиты от однофазных замыканий на землю

- •9.4. Фильтры токов и напряжений нулевой последовательности

- •9.5. Токовая защита нулевой последовательности

- •9.6. Направленная защита

- •9.7. Защита, реагирующая на высшие гармоники тока в установившемся режиме

- •9.8. Защиты, реагирующие на токи переходного режима

- •Глава десятая дифференциальная защита линий

- •10.1. Принцип действия продольной дифференциальной защиты

- •10.2. Токи небаланса в дифференциальной защите

- •10.3. Общие принципы выполнения продольной дифференциальной защиты линии

- •10.4. Дифференциальные реле с торможением

- •10.5. Полная схема дифференциальной защиты линий

- •10.6. Устройство контроля исправности соединительных проводов

- •10.7. Продольная дифференциальная защита линий типа дзл

- •10.8. Оценка продольной дифференциальной защиты

- •10.9. Принцип действия и виды поперечных дифференциальных защит параллельных линий

- •10.10. Токовая поперечная дифференциальная зашита

- •10.11. Направленная поперечная дифференциальная защита

- •10.12. Оценка направленных поперечных дифференциальных защит

- •Глава одиннадцатая дистанционная защита

- •11.1. Назначение и принцип действия

- •11.2. Характеристики выдержки времени дистанционных защит

- •11.3. Принципы выполнения селективной защиты сети с помощью ступенчатой дистанционной защиты

- •11.4. Структурная схема дистанционной защиты со ступенчатой характеристикой

- •11.5. Схемы включения дистанционных и пусковых измерительных органов на напряжение и ток сети

- •11.6. Характеристики срабатывания реле сопротивления и их изображение на комплексной плоскости

- •11.7. Общие принципы выполнения реле сопротивления, используемых в дз в качестве измерительных органов, и требования к их конструкциям

- •11.8. Реле сопротивления на диодных схемах сравнения абсолютных значений двух электрических величин

- •11.9. Реле сопротивления на сравнении фаз двух электрических величин. Выполняемые на имс

- •11.10. Схемы трех основных функциональных элементов pc, построенных на сравнении фаз

- •11.11. Реле сопротивления со сложными характеристиками срабатывания, выполненные на имс

- •11.12. Пусковые органы дистанционных защит

- •11.13. Погрешность срабатывания pc, обусловленная током Iр

- •11.14. Искажение действия дистанционных органов

- •11.16. Выполнение схем дистанционных защит

- •11.17. Дистанционная защита типа шдэ-2801, выполняемая на имс

- •11.18. Выбор уставок дистанционной защиты

- •11.19. Оценка дистанционной защиты

- •Глава двенадцатая предотвращение неправильных действий защиты при качаниях

- •12.1. Характер изменения тока, напряжения и сопротивления на зажимах реле при качаниях

- •12.2. Поведение защиты при качаниях

- •12.3. Меры по предотвращению неправильных действий рз при качаниях

- •12.4. Блокирующее устройство, реагирующее на несимметрию токов или напряжений сети

- •12.5. Устройство блокировки при качаниях, реагирующее на скорость изменения тока, напряжения или сопротивления

- •12.6. Блокирующее устройство, реагирующее на скачкообразное приращение электрических величин (векторов тока прямой и обратной последовательностей)

- •Глава тринадцатая высокочастотные защиты

- •13.1. Назначение и виды высокочастотных защит

- •13.2. Принцип действия направленной защиты с вч-блокировкой

11.7. Общие принципы выполнения реле сопротивления, используемых в дз в качестве измерительных органов, и требования к их конструкциям

Элементные базы изготовления PC. Первоначально PC, как и другие виды реле, выполнялись на электромеханических элементах главным образом на индукционном принципе. С развитием полупроводниковой техники получили широкое применение статические конструкции PC сначала на полупроводниковых приборах, выполняемые из отдельных (дискретных) элементов: транзисторов, диодов, резисторов, конденсаторов.

В 70-х годах отечественная промышленность перешла на выпуск PC только на выпрямленном токе с использованием дискретных полупроводниковых приборов. В связи с развитием микроэлектронной техники на базе интегральных микросхем (ИМС) последние стали применяться в качестве новой элементной базы при построении PC. Использование ИМС, а также элементов вычислительной техники открыло пути дальнейшего совершенствования характеристик и параметров ИО ДЗ. Появилась возможность уменьшения габаритов, потребления, выполнения PC с характеристиками сложной формы, а также повышения надежности реле, в частности за счет внедрения автоматических схем непрерывного контроля исправности измерительных и логических элементов ДЗ. Отечественная промышленность в 80-х годах начала выпуск PC с улучшенными параметрами на интегральных операционных усилителях. Значительные успехи в широком применении сверхбольших ИМС (СБИМС) и создании на их основе микропроцессоров и микроЭВМ позволяют приступить и в нашей стране к применению дистанционных защит на микропроцессорной базе. Разработка и изготовление таких отечественных РЗ уже начаты [20,21].

Принципы выполнения статических PC. Все разновидности PC основаны на сравнении абсолютных значений или фаз двух или нескольких электрических величин. Эти величины представляют собой синусоидальные напряжения U1 U2, ..., Un[U1 = U1msinωt, U2 = U2msin(ωt + φ2) и т.д.]. Каждое из них является линейной функцией напряжения Uр и тока Iр, измеряемых в месте установки РЗ. Сравниваемые напряжения образуются из Uр к Ip по выражениям, аналогичным (2.38):

![]() (11.14)

(11.14)

Коэффициенты KU1 – KUn (11.14) являются постоянными величинами. Их значения определяют форму и уставки характеристики срабатывания. Коэффициенты KI1 – KIn представляют собой комплексы, имеющие размерность сопротивлений, а KU1 – KUn — действительные числа.

Реле сопротивления с характеристиками срабатывания в виде окружности, эллипса (овала) и прямой линии (рис.11.14, а-г, ж) выполняются по принципу сравнения двух напряжений U1 и U2 по (11.14). Для получения реле с характеристикой в форме треугольника или четырехугольника (рис.11.14, е, д) производится сравнение трех или четырех напряжений U1, U2, U3, U4.

Напряжение U1 – Un целесообразно выразить через сопротивления Zp, поскольку поведение PC зависит от их значений. Для этого следует преобразовать правую часть уравнений (11.14), вынеся за скобки Iр и коэффициент КU при Uр, тогда с учетом того, что Up = IpZp, получим:

(11.14а)

(11.14а)

Здесь

принято, что

.

Сопротивления Z1

и Zn

являются постоянными комплексными

величинами, определяющими форму

характеристики и уставки срабатывания

реле.

.

Сопротивления Z1

и Zn

являются постоянными комплексными

величинами, определяющими форму

характеристики и уставки срабатывания

реле.

Реле сопротивления на полупроводниковых элементах выполняются на сравнении абсолютных значений и на сравнении фаз. Последние более быстродействующие (они могут срабатывать в течение полупериода промышленной частоты, т.е. с t ≈ 0,01 с) и проще в исполнении. Поэтому PC, построенные на сравнении фаз, находят все более широкое применение. Ниже рассмотрены принципы построения PC обоих видов.

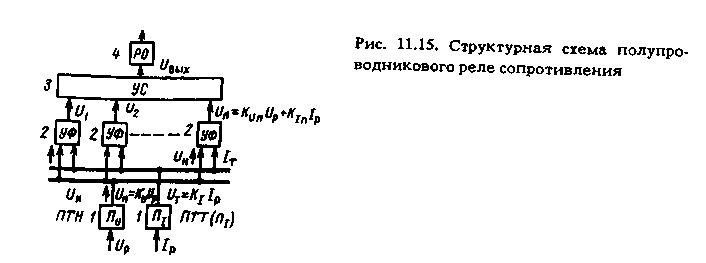

О бщая

структурная схема дистанционного

органа.

Реле сопротивления, выполняющие функции

ДО, построенные на сравнении фаз или

абсолютных значений электрических

величин, выполненные на полупроводниках

в виде дискретных элементов или ИМС,

имеют одинаковую структурную схему

(рис.11.15). Рассматривается общий случай

сравнения n

напряжений U1

– Un,

образованных

по (11.14). Реле состоит из четырех частей:

1

— преобразователей

напряжения ПU

(ПТН)

и тока ПI

(ПТТ или ПТР); 2

— устройств

формирования сравниваемых напряжений

УФ;

3

— устройства

УС,

осуществляющего

сравнение электрических величин по

абсолютному значению или по фазе; 4

— реагирующего

и исполнительного органа РО.

бщая

структурная схема дистанционного

органа.

Реле сопротивления, выполняющие функции

ДО, построенные на сравнении фаз или

абсолютных значений электрических

величин, выполненные на полупроводниках

в виде дискретных элементов или ИМС,

имеют одинаковую структурную схему

(рис.11.15). Рассматривается общий случай

сравнения n

напряжений U1

– Un,

образованных

по (11.14). Реле состоит из четырех частей:

1

— преобразователей

напряжения ПU

(ПТН)

и тока ПI

(ПТТ или ПТР); 2

— устройств

формирования сравниваемых напряжений

УФ;

3

— устройства

УС,

осуществляющего

сравнение электрических величин по

абсолютному значению или по фазе; 4

— реагирующего

и исполнительного органа РО.

Напряжение Up и ток Iр от измерительных ТТ и ТН подводятся к ПU и ПI, которые преобразуют исходные величины Up, и Iр в пропорциональные им напряжения: Uн = КUUр и Uт = KIIp. Эти напряжения по (11.14 а) подаются к формирователям УФ. Каждый формирователь представляет собой сумматор, преобразующий входные напряжения в сравниваемые величины по (11.14) и осуществляющий их суммирование. Например, в сумматоре п образуется два напряжения КUnUр и KInIp, они суммируются, и на выходе УФ появляется напряжение Un = КUnUр + KInIp по (11.14). Аналогично образуются напряжения на выходе остальных сумматоров. В зависимости от принципа работы PC в состав устройства формирования могут входить выпрямители синусоидальных величин, получаемых от преобразователей Up и ток Iр, и частотные фильтры, подавляющие токи высших гармоник. Напряжения U1 – Un с выхода УФ поступают на вход схемы сравнения УС. Здесь производится их сравнение по модулю или по фазе в соответствии с заданным условием (алгоритмом) срабатывания PC. В результате на выходе УС появляется напряжение Uвых, значение или знак которого зависит от соотношения абсолютных значений или от фаз сравниваемых величин. Выходной сигнал поступает на РО. При определенных значениях амплитуд или фаз сравниваемых напряжений, соответствующих повреждению в зоне действия PC, на выходе РО появляется сигнал о срабатывании реле в виде Uвых > Ic.p.

Основные требования к ДО (PC). 1. Реле сопротивления I ступени должны быть быстродействующими: tcp = 0,01 ÷ 0,02 с в сетях 500 кВ, tcp = 0,02 ÷ 0,04 с в сетях 110-220 кВ.

2. Реле сопротивления, выполняющие функции ИО I, II и III ступеней ДЗ, должны иметь высокую точность при срабатывании в конце зоны их действия: ΔZ = Zy – Zc.p.

3. Измерительные органы II ступени должны иметь kвоз = ZB/Zc.p ≥ 1,05 ÷ 1,1, что позволит повысить их чувствительность.

4. Реле сопротивления не должны работать в переходных режимах при наличии в токе и напряжении апериодических составляющих и составляющих с частотой, отличающейся от 50 Гц.

5. PC должны обладать высокой помехоустойчивостью, исключающей их ложное срабатывание от воздействия внешних и внутренних помех.

6. PC должны быть надежными и простыми в эксплуатации, иметь возможно меньшее потребление мощности в цепях тока.