- •Глава первая общие понятия о релейной защите

- •1.1. Назначение релейной защиты

- •1.2. Повреждения в электроустановках

- •1.3. Векторные диаграммы токов и напряжений при кз

- •1.4. Ненормальные режимы

- •1.5. Основные требования, предъявляемые к устройствам релейной защиты

- •1.6. Структурные части и основные элементы рз

- •1.7. Виды устройств рз

- •1.8. Изображение схем рз на чертежах

- •1.9. Источники и схемы оперативного тока

- •Глава вторая принципы построения измерительных и логических органов релейной защиты

- •2.1. Общие принципы конструктивного исполнения реле

- •2.2. Электромеханические реле

- •2.3. Конструкции реле, выполняемых на электромагнитном принципе

- •2.4. Промежуточные реле (логические элементы)

- •2.5. Указательные реле

- •2.6. Реле времени

- •2.7. Поляризованные реле

- •2.8. Индукционные реле

- •2.9. Реле тока на индукционном принципе

- •2.10. Индукционные реле тока серий рт-80 и рт-90

- •2.11. Индукционные реле направления мощности

- •2.12. Магнитоэлектрические реле

- •2.13. Измерительные органы на полупроводниковой элементной базе

- •2.14. Типовые функциональные элементы полупроводниковых ио

- •2.15. Аналоговые микросхемы, используемые для построения функциональных элементов ио

- •2.16. Основные схемы включения операционных усилителей, используемые в устройствах рз

- •2.17. Простейшие функциональные элементы, выполняемые на оу

- •2.18. Схемы сравнения двух электрических величин

- •2.19. Измерительные органы тока и напряжения на имс

- •2.20. Измерительные органы (реле) с двумя входными величинами на интегральных микросхемах

- •2.21. Элементы логической и исполнительной частей устройств рз

- •2.22. Органы логики на имс

- •Глава третья трансформаторы тока и схемы их соединения

- •3.1. Трансформаторы тока и их погрешности

- •3.2. Параметры, влияющие на уменьшение намагничивающего тока

- •3.3. Требования к точности трансформаторов тока, питающих рз

- •3.4. Выбор трансформаторов тока и допустимой вторичной нагрузки

- •3.5. Типовые схемы соединения обмоток трансформаторов тока

- •3.6. Нагрузка трансформаторов тока

- •3.7. Фильтры симметричных составляющих токов

- •3.8. Новые преобразователи первичного тока

- •Глава четвертая максимальная токовая защита

- •4.1. Принцип действия токовых зашит

- •4.2. Максимальная токовая зашита лэп

- •4.3. Схемы мтз на постоянном оперативном токе

- •4.4. Поведение мтз при двойных замыканиях на землю

- •4.5. Выбор тока срабатывания

- •4.6. Выдержки времени защиты

- •4.7. Максимальная токовая защита с пуском от реле напряжения

- •4.8. Максимальные токовые защиты на переменном оперативном токе

- •4.9. Максимальные токовые защиты с реле прямого действия

- •4.10. Общая оценка и область применения мтз

- •Глава пятая токовые отсечки

- •5.1. Принцип действия токовых отсечек

- •5.2. Схемы отсечек

- •5.3. Отсечки мгновенного действия на линиях с односторонним питанием

- •5.4. Неселективные отсечки

- •5.5. Отсечки на линиях с двусторонним питанием

- •5.6. Отсечки с выдержкой времени

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава шестая трансформаторы напряжения и схемы их соединения

- •6.1. Основные сведения

- •6.2. Погрешности трансформатора напряжения

- •6.3. Схемы соединения трансформаторов напряжения

- •6.4. Повреждения в цепях тн и контроль за их исправностью

- •6.5. Емкостные делители напряжения

- •6.6. Фильтр напряжений обратной последовательности

- •Глава седьмая токовая направленная защита

- •7.1. Необходимость направленной защиты в сетях с двусторонним питанием

- •7.2. Функциональная схема и принцип действия токовой направленной защиты

- •7.3. Схемы включения реле направления мощности

- •7.4. Поведение реле направления мощности, включенных на токи неповрежденных фаз

- •7.5. Схемы направленной максимальной токовой защиты

- •7.6. Выбор уставок срабатывания

- •7.7. Мертвая зона

- •7.8. Токовые направленные отсечки

- •7.9. Оценка токовых направленных защит

- •Глава восьмая защита от коротких замыканий на землю в сети с глухозаземленной нейтралью

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Максимальная токовая защита нулевой последовательности

- •8.3. Токовые направленные защиты нулевой последовательности

- •8.4. Отсечки нулевой последовательности

- •8.5. Ступенчатая токовая защита нулевой последовательности

- •8.6. Выбор уставок токовых защит нулевой последовательности

- •8.7. Оценка и область применения токовых ступенчатых защит нп

- •Глава девятая защита от однофазных замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью

- •9.1. Токи и напряжения при однофазном замыкании на землю

- •9.2. Основные требования к защите

- •9.3. Принципы выполнения защиты от однофазных замыканий на землю

- •9.4. Фильтры токов и напряжений нулевой последовательности

- •9.5. Токовая защита нулевой последовательности

- •9.6. Направленная защита

- •9.7. Защита, реагирующая на высшие гармоники тока в установившемся режиме

- •9.8. Защиты, реагирующие на токи переходного режима

- •Глава десятая дифференциальная защита линий

- •10.1. Принцип действия продольной дифференциальной защиты

- •10.2. Токи небаланса в дифференциальной защите

- •10.3. Общие принципы выполнения продольной дифференциальной защиты линии

- •10.4. Дифференциальные реле с торможением

- •10.5. Полная схема дифференциальной защиты линий

- •10.6. Устройство контроля исправности соединительных проводов

- •10.7. Продольная дифференциальная защита линий типа дзл

- •10.8. Оценка продольной дифференциальной защиты

- •10.9. Принцип действия и виды поперечных дифференциальных защит параллельных линий

- •10.10. Токовая поперечная дифференциальная зашита

- •10.11. Направленная поперечная дифференциальная защита

- •10.12. Оценка направленных поперечных дифференциальных защит

- •Глава одиннадцатая дистанционная защита

- •11.1. Назначение и принцип действия

- •11.2. Характеристики выдержки времени дистанционных защит

- •11.3. Принципы выполнения селективной защиты сети с помощью ступенчатой дистанционной защиты

- •11.4. Структурная схема дистанционной защиты со ступенчатой характеристикой

- •11.5. Схемы включения дистанционных и пусковых измерительных органов на напряжение и ток сети

- •11.6. Характеристики срабатывания реле сопротивления и их изображение на комплексной плоскости

- •11.7. Общие принципы выполнения реле сопротивления, используемых в дз в качестве измерительных органов, и требования к их конструкциям

- •11.8. Реле сопротивления на диодных схемах сравнения абсолютных значений двух электрических величин

- •11.9. Реле сопротивления на сравнении фаз двух электрических величин. Выполняемые на имс

- •11.10. Схемы трех основных функциональных элементов pc, построенных на сравнении фаз

- •11.11. Реле сопротивления со сложными характеристиками срабатывания, выполненные на имс

- •11.12. Пусковые органы дистанционных защит

- •11.13. Погрешность срабатывания pc, обусловленная током Iр

- •11.14. Искажение действия дистанционных органов

- •11.16. Выполнение схем дистанционных защит

- •11.17. Дистанционная защита типа шдэ-2801, выполняемая на имс

- •11.18. Выбор уставок дистанционной защиты

- •11.19. Оценка дистанционной защиты

- •Глава двенадцатая предотвращение неправильных действий защиты при качаниях

- •12.1. Характер изменения тока, напряжения и сопротивления на зажимах реле при качаниях

- •12.2. Поведение защиты при качаниях

- •12.3. Меры по предотвращению неправильных действий рз при качаниях

- •12.4. Блокирующее устройство, реагирующее на несимметрию токов или напряжений сети

- •12.5. Устройство блокировки при качаниях, реагирующее на скорость изменения тока, напряжения или сопротивления

- •12.6. Блокирующее устройство, реагирующее на скачкообразное приращение электрических величин (векторов тока прямой и обратной последовательностей)

- •Глава тринадцатая высокочастотные защиты

- •13.1. Назначение и виды высокочастотных защит

- •13.2. Принцип действия направленной защиты с вч-блокировкой

10.7. Продольная дифференциальная защита линий типа дзл

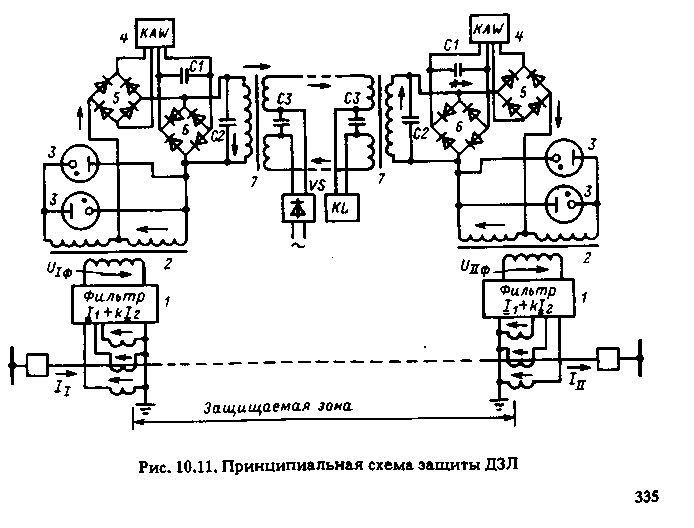

Схема ДЗЛ (рис.10.11) построена по такому же принципу, как и схема РЗ, изображенная на рис.10.9. Она основана на сравнении значения и фазы токов I1 + kI2 на концах защищаемой ЛЭП. Защита состоит из двух полукомплектов, установленных на каждой стороне ЛЭП и соединенных с помощью двух жил соединительного кабеля. В каждый полукомплект ДЗЛ (рис.10.11) входят следующие компоненты: комбинированный фильтр 1 (I1+ kI2), промежуточный трансформатор 2 со стабилизатором напряжения 3, дифференциальное реле с торможением 4, состоящее из поляризованного реле КА и питающих его выпрямителей 5 и 6, промежуточное и указательное реле (на схеме не показаны), изолирующий трансформатор 7 (на рис.10.10, в трансформатор TAL).

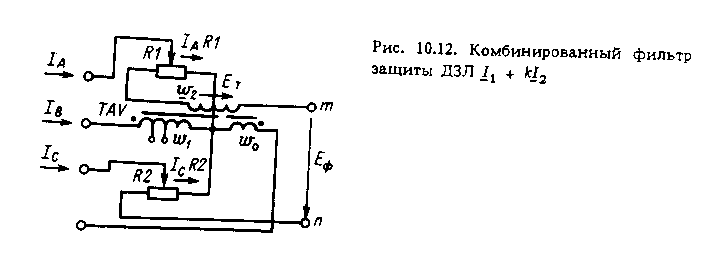

Комбинированный активно-индуктивный фильтр I1 + kI2 (рис.10.12) состоит из трансреактора TAV и резисторов R1 и R2.

Трансреактор имеет две первичные обмотки w1 и w0, одну вторичную w2. Обмотка w1 питается током фазы В IB, a w0 – 3I0. Обмотки включены на питающий ток разной полярностью, так что ЭДС трансреактора Ет пропорциональна разности магнитодвижущих сил: w1IB – w03I0. Число витков w0 = 1/3wl. Обозначая сопротивления взаимной индукции между обмотками w1 и w2 через Хф и учитывая, что ЭДС, индуцированная токами IB и 3I0, отстает от них по фазе на 90°, получаем

![]() (10.10)

(10.10)

С

тальной

сердечник TAV

выполнен

с воздушным зазором и не насыщается при

вторичных токах КЗ от 0 до 200 А. Это

позволяет обеспечить необходимое для

правильной работы фильтра постоянство

Хф

и

строгую пропорциональность между

токами, питающими трансреактор, и его

вторичной ЭДС Eт.

тальной

сердечник TAV

выполнен

с воздушным зазором и не насыщается при

вторичных токах КЗ от 0 до 200 А. Это

позволяет обеспечить необходимое для

правильной работы фильтра постоянство

Хф

и

строгую пропорциональность между

токами, питающими трансреактор, и его

вторичной ЭДС Eт.

Резистор R1 включен в цепь тока IA, a R2 – в цепь тока IC. Значения сопротивлений этих резисторов одинаковы:

R1 = R2 = Rф.

Как следует из схемы фильтра,

![]() (10.11)

(10.11)

Заменив Ет. выражением (10.10), получим

![]() (10.12)

(10.12)

Если допустить, что рассматриваемый фильтр питается токами прямой последовательности, то согласно (10.12):

![]()

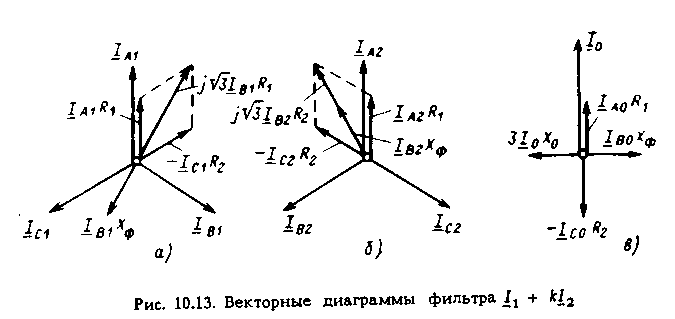

Из диаграммы фильтра на рис.10.13, а следует, что IА1 – ICl = –jIB1 , с учетом этого

![]()

Принимая Хф – Rф = k1 получаем

![]()

(10.13)

(10.13)

При питании фильтра токами I2 напряжение на выходе фильтра Еф2 с учетом диаграммы на рис.10.13, б:

![]()

Принимая Хф + Rф = k2, получаем

![]() (10.14)

(10.14)

Если к фильтру подводятся токи I0 (рис.10.13, в), тона основании (10.11)

![]() (10.15)

(10.15)

Учитывая, что IАо =IВо =ICo, получаем Ефо = 0.

Полная ЭДС на выходе фильтра, выраженная через симметричные составляющие:

![]()

Вынося за скобку k1 и заменяя k2/k1 на k, получаем

![]() (10.16)

(10.16)

Значение и знак k зависят от Хф и Rф. В этом нетрудно убедиться, если заменить k1 и k2 их выражением через Хф и Rф, тогда

![]() (10.17)

(10.17)

В защите типа ДЗЛ принято, что Хф < Rф, благодаря этому коэффициент k согласно (10.17) имеет отрицательный знак. Отрицательное k позволяет получить лучшую чувствительность РЗ (т.е. больше Еф) при двухфазном КЗ на землю, чем в случае, когда k положительно. Таким образом, при отрицательном k в защите типа ДЗЛ-2 происходит сравнение фаз токов по концам линии I1 – kI2.

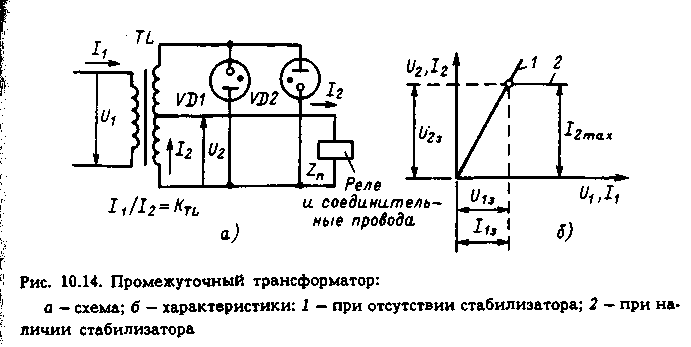

Промежуточный трансформатор TL (рис.10.14) является понижающим ТТ. Вторичная обмотка трансформатора имеет две секции. От одной питается РЗ, а от второй газонаполненные стабилизаторы VD1 и VD2 (рис.10.14, а). Коэффициент трансформации секции TL, питающей реле, KTL = I1/I2. При определенном напряжении (около 110 В) на вторичной стороне TL стабилитроны зажигаются. В результате скачкообразно возрастает нагрузка трансформатора, дальнейшее увеличение вторичного напряжения U2 и тока I2 прекращается (рис.10.14, б).

Промежуточный

трансформатор в сочетании со стабилизатором

ограничивает: напряжение на выпрямителях

и соединительных проводах до допустимого

для них значения при токах КЗ; ток

небаланса в дифференциальном реле,

поскольку при больших токах после

зажигания стабилитронов ток, поступающий

в дифференциальное реле 4

(см.

рис.10.11), остается неизменным (в этих

условиях работа РЗ зависит практически

только от фазы сравниваемых токов в

начале и конце ЛЭП); нагрузку на ТТ. При

малых токах (пока не сказывается влияние

стабилитронов) нагрузка уменьшается в

K2TL

раз.

После зажигания стабилитронов рост

тока в соединительных проводах

прекращается, перестает также расти

мощность, потребляемая соединительными

проводами

![]() .

.

Д ифференциальное

реле.

В качестве дифференциального реле 4

применено

поляризованное реле, питающееся

выпрямленным током. Выпрямитель тормозной

обмотки 5

(см. рис.10.11) питается током насыщающегося

трансформатора. Выпрямитель рабочей

обмотки 6

включен

дифференциально, т.е. на разницу токов

в начале и конце ЛЭП.

ифференциальное

реле.

В качестве дифференциального реле 4

применено

поляризованное реле, питающееся

выпрямленным током. Выпрямитель тормозной

обмотки 5

(см. рис.10.11) питается током насыщающегося

трансформатора. Выпрямитель рабочей

обмотки 6

включен

дифференциально, т.е. на разницу токов

в начале и конце ЛЭП.

Конденсатор С1 сглаживает пульсацию выпрямленного тока, питающего рабочую обмотку реле, устраняя вибрацию его контактов. В конструкции реле 4 не предусматривается приспособление для регулировки токов срабатывания и коэффициента торможения. При отсутствии торможения Iс.р = 2,5 мА. Время действия реле равно 0,04 с.

Промежуточное выходное реле имеет шунтовую обмотку, в которую подается ток при срабатывании РЗ, и дополнительную обмотку, включаемую последовательно с катушкой отключения выключателя, для удержания реле в сработанном состоянии до отключения выключателя. Время действия реле 0,02 с.

Изолирующий трансформатор 7 (см. рис.10.11) выполняет две функции: отделяет цепь реле от соединительных проводов, на которых могут возникать повышенные напряжения, наводимые извне; уменьшает ток в соединительных проводах, чтобы дополнительно снизить нагрузку от них на ТТ. Коэффициент трансформации трансформатора 7 равен 3.

Для уменьшения погрешности, вносимой изолирующими трансформаторами при внешнем КЗ, и уменьшения отсоса в них при КЗ в зоне параллельно первичной обмотки изолирующего трансформатора включен конденсатор С2. Его ток компенсирует Iнам трансформатора 7. Конденсатор С3 емкостью 10 мФ необходим для выполнения устройства контроля исправности соединительных проводов.

Устройство контроля выполняется по рис.10.10.

Защита ДЗЛ-2 выпускается либо для РЗ одной ЛЭП 110-220 кВ (панели ЭПЗ 1638-73/1 и ЭПЗ 1639-73/1), либо для РЗ двух ЛЭП (панели ЭПЗ 1638-73/2, ЭПЗ 1630-73/2). Панели ЭПЗ 1638-73/1 оснащены дополнительно устройствами контроля соединительных проводов.

Ток срабатывания РЗ. В ДЗЛ предусмотрены три ответвления на обмотке w1 фильтра (см. рис.10.12), с помощью которых можно получить три уставки тока срабатывания, условно выражаемые в относительных единицах коэффициентом h, имеющим три значения: 1; 1,5 и 2. Ток срабатывания h равен 1, когда включены все витки обмотки w1. Одновременно с изменением числа витков предусматривается пропорциональное изменение значений сопротивления R1 и R2 так, чтобы изменение Хф не влияло на коэффициент k.

Регулирование k осуществляется изменением сопротивлений R1 и R2 (независимо от w1), при этом Хф остается неизменным. Предусмотрены четыре значения k (–4, –6, –8, –10). Ток срабатывания РЗ при одном и том же значении k зависит от вида КЗ и поврежденных фаз. Согласно заводским данным, ток срабатывания РЗ на входе фильтра при h = 1, k = –4 и одностороннем питании КЗ на фазе В равен 3,8 А. Значения Iс.з для других значений h и k определяются по выражению

![]() (10.18)

(10.18)

где 1/n берется из данных завода-изготовителя.

Выбор уставок РЗ сводится к выбору коэффициентов, по которым определяется Iс.з, а затем находится коэффициент чувствительности при Iк min при повреждениях на ЛЭП. Коэффициент k выбирается так, чтобы при несимметричных КЗ составляющая kI2 преобладала над I1, обеспечивая значение Еф, достаточное для действия РЗ:

![]() (10.19)

(10.19)

где kH – коэффициент надежности, учитывающий возможные погрешности в определении I1B.

За расчетный режим при определении k принимается двухфазное КЗ на землю на защищаемой ЛЭП.

Коэффициент h выбирается из условия, чтобы магнитодвижущая сила IBw1 не вызывала насыщения трансреактора. Если вторичный ток Iк mах < 100 А, то h = 1. При Iк > 100, но меньше 150 A h = 1,5. При Iк = 150 A, h = 2.

Вторичный ток срабатывания РЗ при одностороннем питании КЗ для разных его видов вычисляется по (10.18).