- •Глава первая общие понятия о релейной защите

- •1.1. Назначение релейной защиты

- •1.2. Повреждения в электроустановках

- •1.3. Векторные диаграммы токов и напряжений при кз

- •1.4. Ненормальные режимы

- •1.5. Основные требования, предъявляемые к устройствам релейной защиты

- •1.6. Структурные части и основные элементы рз

- •1.7. Виды устройств рз

- •1.8. Изображение схем рз на чертежах

- •1.9. Источники и схемы оперативного тока

- •Глава вторая принципы построения измерительных и логических органов релейной защиты

- •2.1. Общие принципы конструктивного исполнения реле

- •2.2. Электромеханические реле

- •2.3. Конструкции реле, выполняемых на электромагнитном принципе

- •2.4. Промежуточные реле (логические элементы)

- •2.5. Указательные реле

- •2.6. Реле времени

- •2.7. Поляризованные реле

- •2.8. Индукционные реле

- •2.9. Реле тока на индукционном принципе

- •2.10. Индукционные реле тока серий рт-80 и рт-90

- •2.11. Индукционные реле направления мощности

- •2.12. Магнитоэлектрические реле

- •2.13. Измерительные органы на полупроводниковой элементной базе

- •2.14. Типовые функциональные элементы полупроводниковых ио

- •2.15. Аналоговые микросхемы, используемые для построения функциональных элементов ио

- •2.16. Основные схемы включения операционных усилителей, используемые в устройствах рз

- •2.17. Простейшие функциональные элементы, выполняемые на оу

- •2.18. Схемы сравнения двух электрических величин

- •2.19. Измерительные органы тока и напряжения на имс

- •2.20. Измерительные органы (реле) с двумя входными величинами на интегральных микросхемах

- •2.21. Элементы логической и исполнительной частей устройств рз

- •2.22. Органы логики на имс

- •Глава третья трансформаторы тока и схемы их соединения

- •3.1. Трансформаторы тока и их погрешности

- •3.2. Параметры, влияющие на уменьшение намагничивающего тока

- •3.3. Требования к точности трансформаторов тока, питающих рз

- •3.4. Выбор трансформаторов тока и допустимой вторичной нагрузки

- •3.5. Типовые схемы соединения обмоток трансформаторов тока

- •3.6. Нагрузка трансформаторов тока

- •3.7. Фильтры симметричных составляющих токов

- •3.8. Новые преобразователи первичного тока

- •Глава четвертая максимальная токовая защита

- •4.1. Принцип действия токовых зашит

- •4.2. Максимальная токовая зашита лэп

- •4.3. Схемы мтз на постоянном оперативном токе

- •4.4. Поведение мтз при двойных замыканиях на землю

- •4.5. Выбор тока срабатывания

- •4.6. Выдержки времени защиты

- •4.7. Максимальная токовая защита с пуском от реле напряжения

- •4.8. Максимальные токовые защиты на переменном оперативном токе

- •4.9. Максимальные токовые защиты с реле прямого действия

- •4.10. Общая оценка и область применения мтз

- •Глава пятая токовые отсечки

- •5.1. Принцип действия токовых отсечек

- •5.2. Схемы отсечек

- •5.3. Отсечки мгновенного действия на линиях с односторонним питанием

- •5.4. Неселективные отсечки

- •5.5. Отсечки на линиях с двусторонним питанием

- •5.6. Отсечки с выдержкой времени

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава шестая трансформаторы напряжения и схемы их соединения

- •6.1. Основные сведения

- •6.2. Погрешности трансформатора напряжения

- •6.3. Схемы соединения трансформаторов напряжения

- •6.4. Повреждения в цепях тн и контроль за их исправностью

- •6.5. Емкостные делители напряжения

- •6.6. Фильтр напряжений обратной последовательности

- •Глава седьмая токовая направленная защита

- •7.1. Необходимость направленной защиты в сетях с двусторонним питанием

- •7.2. Функциональная схема и принцип действия токовой направленной защиты

- •7.3. Схемы включения реле направления мощности

- •7.4. Поведение реле направления мощности, включенных на токи неповрежденных фаз

- •7.5. Схемы направленной максимальной токовой защиты

- •7.6. Выбор уставок срабатывания

- •7.7. Мертвая зона

- •7.8. Токовые направленные отсечки

- •7.9. Оценка токовых направленных защит

- •Глава восьмая защита от коротких замыканий на землю в сети с глухозаземленной нейтралью

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Максимальная токовая защита нулевой последовательности

- •8.3. Токовые направленные защиты нулевой последовательности

- •8.4. Отсечки нулевой последовательности

- •8.5. Ступенчатая токовая защита нулевой последовательности

- •8.6. Выбор уставок токовых защит нулевой последовательности

- •8.7. Оценка и область применения токовых ступенчатых защит нп

- •Глава девятая защита от однофазных замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью

- •9.1. Токи и напряжения при однофазном замыкании на землю

- •9.2. Основные требования к защите

- •9.3. Принципы выполнения защиты от однофазных замыканий на землю

- •9.4. Фильтры токов и напряжений нулевой последовательности

- •9.5. Токовая защита нулевой последовательности

- •9.6. Направленная защита

- •9.7. Защита, реагирующая на высшие гармоники тока в установившемся режиме

- •9.8. Защиты, реагирующие на токи переходного режима

- •Глава десятая дифференциальная защита линий

- •10.1. Принцип действия продольной дифференциальной защиты

- •10.2. Токи небаланса в дифференциальной защите

- •10.3. Общие принципы выполнения продольной дифференциальной защиты линии

- •10.4. Дифференциальные реле с торможением

- •10.5. Полная схема дифференциальной защиты линий

- •10.6. Устройство контроля исправности соединительных проводов

- •10.7. Продольная дифференциальная защита линий типа дзл

- •10.8. Оценка продольной дифференциальной защиты

- •10.9. Принцип действия и виды поперечных дифференциальных защит параллельных линий

- •10.10. Токовая поперечная дифференциальная зашита

- •10.11. Направленная поперечная дифференциальная защита

- •10.12. Оценка направленных поперечных дифференциальных защит

- •Глава одиннадцатая дистанционная защита

- •11.1. Назначение и принцип действия

- •11.2. Характеристики выдержки времени дистанционных защит

- •11.3. Принципы выполнения селективной защиты сети с помощью ступенчатой дистанционной защиты

- •11.4. Структурная схема дистанционной защиты со ступенчатой характеристикой

- •11.5. Схемы включения дистанционных и пусковых измерительных органов на напряжение и ток сети

- •11.6. Характеристики срабатывания реле сопротивления и их изображение на комплексной плоскости

- •11.7. Общие принципы выполнения реле сопротивления, используемых в дз в качестве измерительных органов, и требования к их конструкциям

- •11.8. Реле сопротивления на диодных схемах сравнения абсолютных значений двух электрических величин

- •11.9. Реле сопротивления на сравнении фаз двух электрических величин. Выполняемые на имс

- •11.10. Схемы трех основных функциональных элементов pc, построенных на сравнении фаз

- •11.11. Реле сопротивления со сложными характеристиками срабатывания, выполненные на имс

- •11.12. Пусковые органы дистанционных защит

- •11.13. Погрешность срабатывания pc, обусловленная током Iр

- •11.14. Искажение действия дистанционных органов

- •11.16. Выполнение схем дистанционных защит

- •11.17. Дистанционная защита типа шдэ-2801, выполняемая на имс

- •11.18. Выбор уставок дистанционной защиты

- •11.19. Оценка дистанционной защиты

- •Глава двенадцатая предотвращение неправильных действий защиты при качаниях

- •12.1. Характер изменения тока, напряжения и сопротивления на зажимах реле при качаниях

- •12.2. Поведение защиты при качаниях

- •12.3. Меры по предотвращению неправильных действий рз при качаниях

- •12.4. Блокирующее устройство, реагирующее на несимметрию токов или напряжений сети

- •12.5. Устройство блокировки при качаниях, реагирующее на скорость изменения тока, напряжения или сопротивления

- •12.6. Блокирующее устройство, реагирующее на скачкообразное приращение электрических величин (векторов тока прямой и обратной последовательностей)

- •Глава тринадцатая высокочастотные защиты

- •13.1. Назначение и виды высокочастотных защит

- •13.2. Принцип действия направленной защиты с вч-блокировкой

7.9. Оценка токовых направленных защит

Принцип действия НТЗ прост и надежен и позволяет обеспечить селективную РЗ сетей с двусторонним питанием. Сочетание направленных отсечек с НТЗ дает возможность получить ступенчатую РЗ, во многих случаях обеспечивающую достаточную быстроту отключения КЗ и чувствительность.

К недостаткам ее следует отнести: большие выдержки времени, особенно вблизи источников питания; недостаточную чувствительность в сетях с большими нагрузками и небольшими относительно их кратностями тока КЗ; мертвую зону при трехфазных КЗ; возможность неправильного выбора направления при нарушении цепи напряжения, питающей РHМ.

Максимальная направленная РЗ широко применяется в качестве основной РЗ сетей напряжением до 35 кВ с двусторонним питанием и в простых кольцевых сетях с одной точкой питания.

В сетях 110 и 220 кВ НТЗ применяется в основном как резервная, а иногда, в сочетании с отсечкой, как основная, если она удовлетворяет требованиям по чувствительности и быстродействию.

Вопросы для самопроверки

1. Назначение дополнительной маркировки выводов ("*") у реле направления мощности?

2. Где расположена и чем обусловлена "мертвая зона" реле направления мощности?

3. Какие схемы соединения обмоток трансформаторов тока и напряжения использует комплект направленной защиты от междуфазных КЗ?

4. Какой тип реле мощности следует использовать в направленной защите от междуфазных КЗ?

5. Почему токовая направленная защита не может применяться в сложных сетях с несколькими точками питания?

Глава восьмая защита от коротких замыканий на землю в сети с глухозаземленной нейтралью

8.1. Общие сведения

Д ля

защиты ЛЭП от КЗ на землю (одно- и

двухфазных) применяется РЗ, реагирующая

на токи и мощности нулевой последовательности

(НП). Эта РЗ осуществляется более просто

и имеет ряд преимуществ по сравнению с

рассмотренной выше МТЗ, реагирующей на

полные токи фаз. Защиты НП выполняются

в виде МТЗ НП и отсечек как простых, так

и направленных.

ля

защиты ЛЭП от КЗ на землю (одно- и

двухфазных) применяется РЗ, реагирующая

на токи и мощности нулевой последовательности

(НП). Эта РЗ осуществляется более просто

и имеет ряд преимуществ по сравнению с

рассмотренной выше МТЗ, реагирующей на

полные токи фаз. Защиты НП выполняются

в виде МТЗ НП и отсечек как простых, так

и направленных.

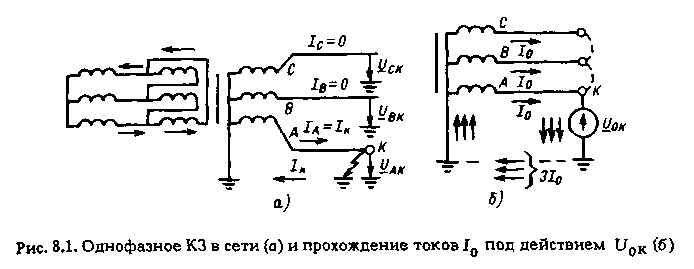

Векторные диаграммы токов и напряжений при однофазном КЗ приведены на рис.1.6. При однофазном КЗ ток НП в месте повреждения Iок равен 1/3 тока КЗ в поврежденной фазе и совпадает с ним по фазе, а напряжение Uок в точке КЗ равно 1/3 геометрической суммы напряжений неповрежденных фаз.

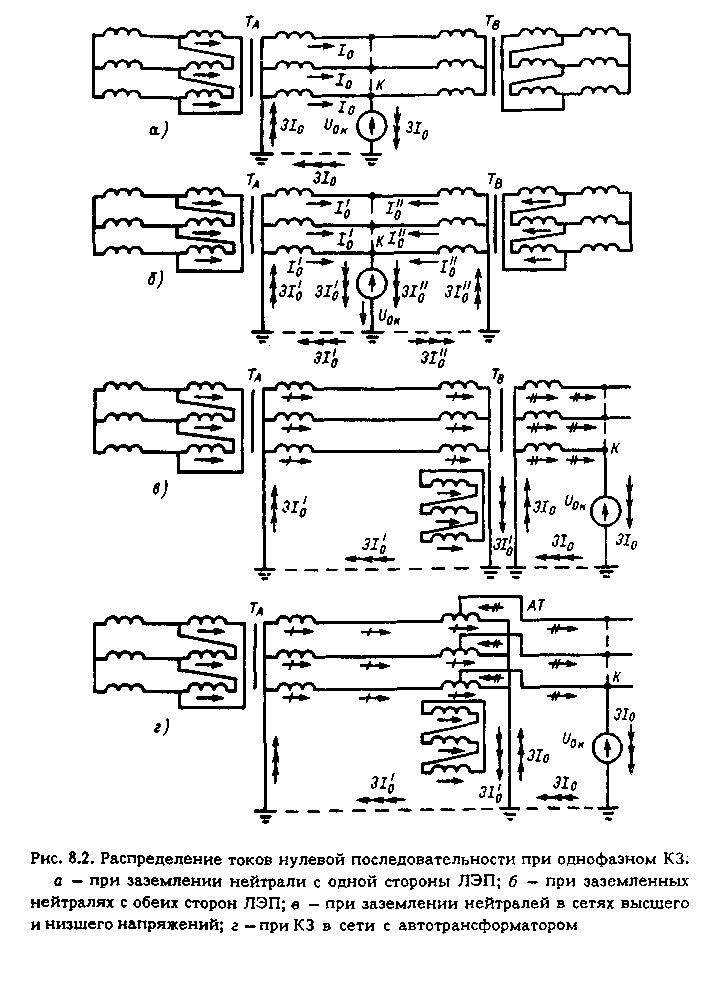

Под действием напряжения НП, возникающего в месте повреждения (точка К на рис.8.1), возникают токи Iок, которые замыкаются по контуру фаза-земля через место повреждения (точку К) и заземленные нейтрали. Таким образом, при КЗ на землю появление токов Iо, возможно только в сети, где имеются трансформаторы с заземленными нейтралями. При нескольких заземленных нейтралях ток НП от места повреждения разветвляется между ними обратно пропорционально сопротивлениям ветвей. На рис.8.2 показаны характерные случаи распределения токов НП в схемах сети. Направление токов, проходящих к месту КЗ, принято за положительное. Если заземлена нулевая точка трансформатора только с одной стороны ЛЭП, то при КЗ на землю на ней токи НП проходят только на участке между местом повреждения и заземленной нейтралью. Если же заземлены нейтрали трансформаторов с двух сторон рассматриваемого участка (рис.8.2, б), токи НП проходят с обеих сторон от места КЗ.

Это позволяет сделать вывод, что распределение токов НП в сети определяется расположением не генераторов, а заземленных нейтралей.

Если трансформатор имеет соединение обмоток звезда-треугольник, то замыкание на землю на стороне треугольника не вызывает токов НП на стороне звезды. Поэтому РЗ, установленные в сети звезды, не действуют при замыканиях на землю в сети треугольника.

Если же сети различных напряжений связаны трансформатором, имеющим соединение обмоток звезда-звезда, с заземленными нулевыми точками обеих обмоток (рис.8.2, в), то КЗ на землю в сети одной звезды вызывает появление токов НП в сети второй звезды.

При наличии автотрансформатора AT, связывающего сети двух напряжений (рис. 8.2, г), КЗ на землю в сети одного напряжения вызывает появление токов НП в сети другого напряжения, так же как и в схеме на рис.8.2, в.

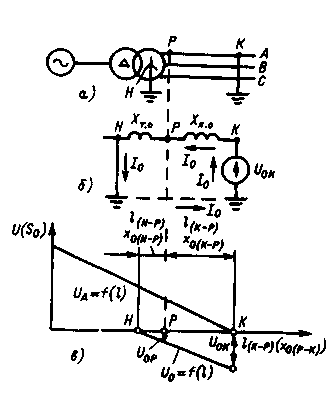

Из схемы замещения НП, приведенной на рис.8.3, б, следует, что напряжение UоР в какой-либо точке сети, например в точке Р – месте установки РЗ, меньше напряжения UоК в месте КЗ (точке К) на значение падения напряжения в сопротивлении Z0(K–Р) между точками К и Р, т.е.

![]() (8.1)

(8.1)

Таким образом, чем дальше отстоит точка Р от места повреждения К, тем меньше напряжение Uо.

В

месте заземленных нейтралей трансформаторов

(точке Н)

напряжение UоН

= 0, так как точка Н непосредственно

связана с землей. Зависимость UоР

= f(l(K–p))

имеет

линейный характер и представлена на

рис.8.3, в,

где для сравнения показано изменение

напряжения поврежденной фазы UА

в

зависимости от расстояния до точки К.

Учитывая,

что в точке Н

напряжение

UоН

равно

нулю, напряжение Uо

в

точке Р

можно

определять как падение напряжения от

точки Н

до точки Р

в сопротивлении Хо(Н–Р)

(сопротивлением R0

пренебрегаем,

так как в сети 110 кВ и выше оно мало):

месте заземленных нейтралей трансформаторов

(точке Н)

напряжение UоН

= 0, так как точка Н непосредственно

связана с землей. Зависимость UоР

= f(l(K–p))

имеет

линейный характер и представлена на

рис.8.3, в,

где для сравнения показано изменение

напряжения поврежденной фазы UА

в

зависимости от расстояния до точки К.

Учитывая,

что в точке Н

напряжение

UоН

равно

нулю, напряжение Uо

в

точке Р

можно

определять как падение напряжения от

точки Н

до точки Р

в сопротивлении Хо(Н–Р)

(сопротивлением R0

пренебрегаем,

так как в сети 110 кВ и выше оно мало):

![]()

(8.1а)

(8.1а)